茨城県の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

次の(1)~(8)の問いに答えなさい。

(1) 図のようにビーカーに水を入れ、ガスバーナーで加熱した。

しばらくすると、あたためられた水が上に移動した。

このように、物質の移動によって熱が全体に伝わる現象を何というか,最も適切なものを、次のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

ア.沸騰

イ. 対流

ウ.放射

エ. 伝導

(2) 1mmくらいの太さの銅線に対して次の操作1、操作2を行った。

その結果の組み合わせとして最も適切なものを、下のア~エの中から1つ選んで,その記号を書きなさい。

操作1:電流が流れるかどうか調べる

操作2:ハンマーでたたく

| 操作1 | 操作2 | |

| ア | 流れた | くずれて割れた |

| イ | 流れた | 広がった |

| ウ | 流れなかった | くずれて割れた |

| エ | 流れなかった | 広がった |

(3)植物のスギ、イチョウ,ソテツに共通する特徴を説明したものとして最も適切なものを、次のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

ア.花には外側からがく、花弁、おしべ、めしべが見られる。

イ.雌花には子房があり、果実の中に種子ができる。

ウ.照のうがあり、胞子によってふえる。

エ.胚珠がむきだしになっており、花粉は直接胚珠につく。

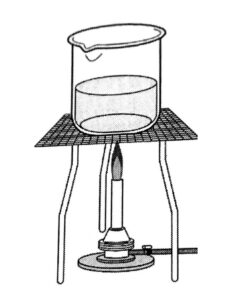

(4) 図は、ある日の天気図である。この後数日間に関東地方から近畿地方で予想される状況を説明したものとして最も適切なものを、下

のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

ア.大雪になる地域が多くなることが予想される。

イ. 干ばつによって農作物に被害が出ることが予想される。

ウ.大雨による河川の増水が予想される。

エ.朝方。冷え込みが強くなることが予想される。

(5) ティッシュペーパーでプラスチックのストローをこすると、こすったティッシュペーパーとこすられたストローのそれぞれに静電気が生じた。

この電気の力が利用されている装置として最も適切なものを,次のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

ア.手回し発電機

イ. 電子レンジ

ウ.コピー機

エ. スピーカー

(6)酸化銀が熱により分解すると、ある気体が発生する。

この気体を説明したものとして最も適切なものを、次のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

ア.色もにおいもなく、空気中で火をつけると爆発して燃える。

イ. 体積で、乾燥した空気の約8割を占めている。

ウ.水に溶けやすく、上方置換法で集める。

エ.ものを燃やすはたらきがあり、空気よりも密度が大きい。

(7)動物の生殖細胞や受精について説明したものとして最も適切なものを、次のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

ア.精子は減数分裂によってできるため、精子の中にある染色体の数は、親の体をつくる細胞の中にある染体の数よりも少ない。

イ.精子は体細胞分裂によってでき、卵は減数分裂によってできるため、卵の中にある染色体の数は、精子の中にある染色体の数よりも少ない。

ウ.精子と卵の受精によって、受精卵の中にある染色の数は、親の体をつくる細胞の中にある染色体の数の2倍になる。

エ.卵の中にある染色体の数は、受精卵の中にある染色体の数と同じである。

次の文は、地震について説明したものである。

文中の【 あ 】、【 い 】に当てはまる数値の組み合わせとして最も適切なものを、あとのア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

地震の大きさを表す用語には、震度とマグニチュードがある。

震度は、ある地点での揺れの程度を表したものであり、日本では【 あ 】段階に分けられている。

マグニチュードは、地震の規模を数値で表したものである。例えば、マグニチュードの数値が2大きくなると,エネルギーは【 い 】倍になる。

| あ | い | |

| ア | 7 | 32 |

| イ | 7 | 1000 |

| ウ | 10 | 32 |

| エ | 10 | 1000 |

(1) 正解:イ(対流)

ガスバーナーで加熱された水は、物質が移動することで熱が伝わる。この現象は「対流」と呼ばれる。

(2) 正解:イ(流れた、広がった)

銅線に電流を流し、ハンマーでたたくと、電流は流れ(金属の性質)、銅線が広がる性質(展性)がある。

(3) 正解:エ(胚珠がむきだし)

スギ、イチョウ、ソテツは「裸子植物」といい、胚珠がむきだしで、花粉が直接胚珠につく特徴がある。

(4) 正解:ウ(大雨による河川の増水)

台風が関東地方から近畿地方に近づいているため、大雨が降り、河川の増水が予想される。

(5) 正解:ウ(コピー機)

コピー機では静電気を用いてインクを紙に付着させている。

(6) 正解:エ(ものを燃やす)

酸化銀(Ag₂O)が熱分解すると酸素が発生する。酸素は「ものを燃やす」働きを持ち、密度が大きい。

(7) 正解:ア(減数分裂)

減数分裂をすると、染色体の数は半分となるため、染色体の数は親よりも少なくなる。

(8) 正解:エ(10段階、1000倍)

震度は0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7の10段階に分けられている。マグニチュードは1大きくなると32倍、2大きくなると1000倍程度になる。

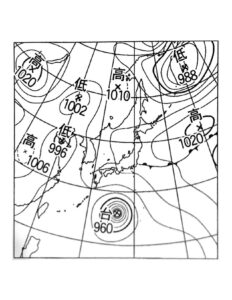

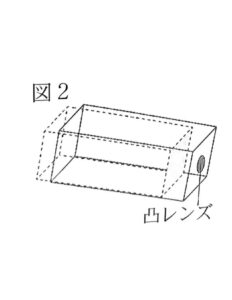

太郎さんは光の進み方について調べるために、白い半透明の紙と黒い2つの角筒を用いて図1のような形をした装置を製作した。

装置の外側の角筒の片面には白い半透明の紙が貼られ、これがスクリーンの役割をしている。

図1の矢印の方向から内側の角筒をのぞき込むことで、小さな穴を通過した光がスクリーンに映る様子を観察することができる。

この装置を使って、太郎さんは実験を行った。(1)~(4)の問いに答えなさい。

<実験>

太郎さんがこの装置を机上にある花に向けて、内側の角筒をのぞき込んだところ、白い半透明の紙(スクリーン)上に像がうすく

映っているところが見られた。

次に、太郎さんは装置の外側の角筒の片面にあけられている穴を広げ、図2のように穴のところに凸レンズを取りつけた。

この装置を用いて机上にある花を観察するために、内側の角筒と外側の角筒を重ねた状態から外側の角筒を固定し、内側の角筒を引き出すように引いた。

はじめはスクリーン上にはっきりとした像は見られなかったが、ある位置まで内側の角筒を引くと、スクリーン上にはっきりと像が見えるようになった。このとき角筒を引くことをやめた。

(1) スクリーン上にはっきりと見えた像のことを何というか,書きなさい。

(2) 次の文は、凸レンズを装着することでスクリーン上にはっきりと像が見えるようになった理由について述べたものである。

文中の【 あ 】、【 い 】に当てはまる語句の組み合わせとして最も適切なものを、あとのア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

凸レンズを装着することでスクリーン上にはっきりと像が見えるようになったのは、光の【 あ 】という性質によって、

物体の表面ではね返った光がレンズを通過した後、【 い 】からである。

| あ | い | |

| ア | 屈折 | 1点に向かって進むようになった |

| イ | 屈折 | 広がって進むようになった |

| ウ | 全反射 | 1点に向かって進むようになった |

| エ | 全反射 | 広がって進むようになった |

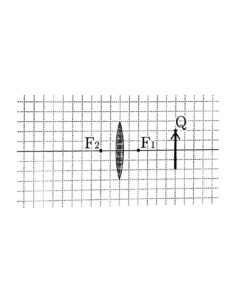

(3)図3は、スクリーンにはっきりと像ができたときの花と凸レンズを模式的に表したものである。

花は矢印を用いて模式的に表されていて、凸レンズの焦点は点F1、点F2に存在している。

また、スクリーンは省略されている。

花の上部の点Qではね返った光のうち、凸レンズの軸(光軸)に平行に進み凸レンズに入った光と、凸レンズの中心を通る光は、

それぞれどのように進むか。

2つの光の道すじを、それぞれ実線で下に作図しなさい。

同様に、スクリーン上に見える像についても矢印を用いて正しい位置に作図しなさい。

ただし、スクリーンはかかなくてよい。

また、像を求めるためにかいた線は消さなくてよい。

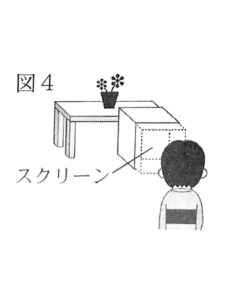

(4) 図4は、太郎さんが装置を用いて花を観察している様子を表したものである。

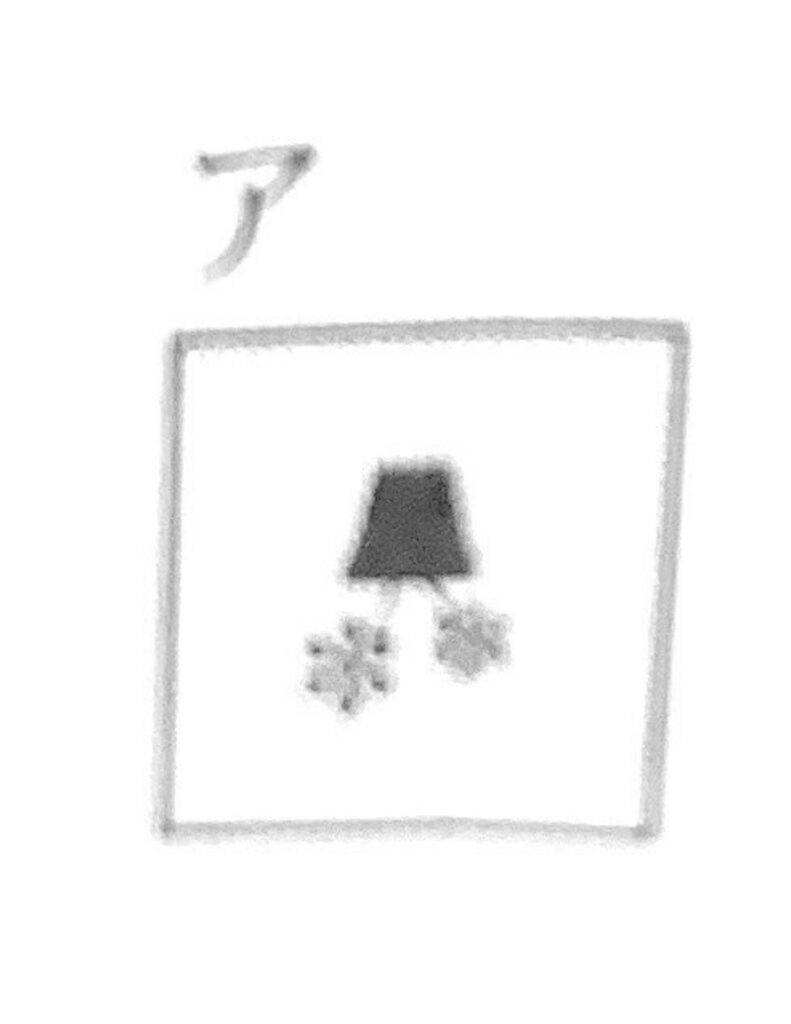

太郎さんから見てスクリーンに映る花の像の見え方は、どのようになるか。

最も適切なものを、次のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

(1) 正解:実像

レンズを使うことでスクリーン上に映るはっきりとした像を「実像」と呼ぶ。

(2) 正解:ア(屈折、1点に向かう)

凸レンズにより光は屈折し、1点に集まるためはっきりと像が見えます。

(3) 略

凸レンズを通った光は、焦点を通って進む。まず、光軸に平行に進み凸レンズに入った光について描く。

① Qから光軸に平行な線を凸レンズにぶつかるまで引く。

② その光は焦点に向かうので、F₂を通るように線を引く

次に、凸レンズの中心を通る光を描く。

③ Qから凸レンズの中心を通るように線を引く。

④ ②、③で引いた線の交点(F₂の左下辺り)から、光軸に垂線を引く。

⑤ ④で描いた垂線がスクリーン上に見える像になるので、これを矢印の形にする。

(4) 正解:ア(上下左右逆)

凸レンズを通して見える像は上下左右が逆になります。

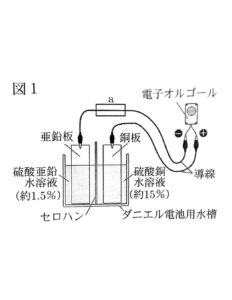

太郎さんは、図1のような装置を組み立ててダニエル電池を用いた実験1を行い。

どのようなしくみで電気エネルギーを取り出せるかを調べた。

(1)~(5)の問いに答えなさい。

<実験 1>

【方法】

➊ 電子オルゴールとつなぎ、音が鳴るかどうかで電流の向きを調べる。

❷プロペラ付きモーターにつなぎかえて、水溶液の様子をしばらく観察する。

❸ 金属板の様子を観察する。

【結果】

| 結果 | |

| ➊ | 亜鉛板と鍋板を図1のようにつないだときに音が鳴った。 |

| ❷ | プロペラは回転し、硫酸水溶液の色がうすくなった。 |

| ❸ | 銅板の表面に赤い物質が付着し、亜鉛板は表面に凹凸ができて、 黒くなっていた。 |

(1)電池に関する次の文中の[ ]に当てはまる語を書きなさい。

物質のもつ[ ]変える装置を電池(化学電池)といい、私たちの身のまわりで利用されている。

(2)ダニエル電池の+極で起こる反応を電子eを用いた化学反応式で書きなさい。

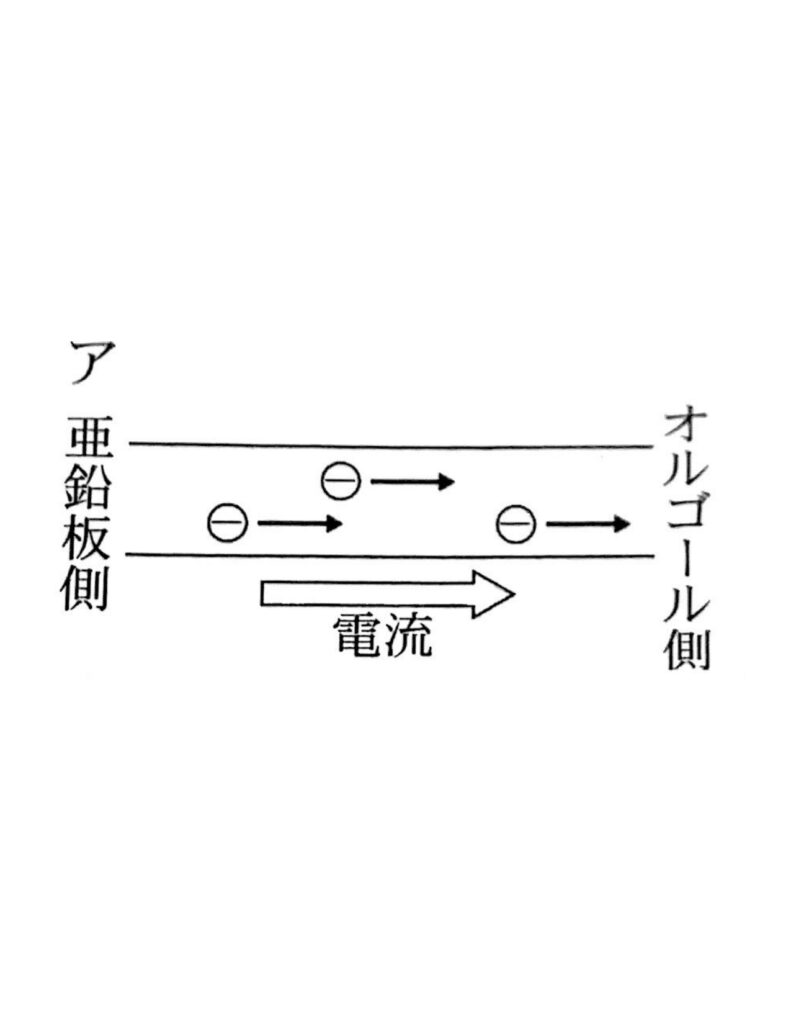

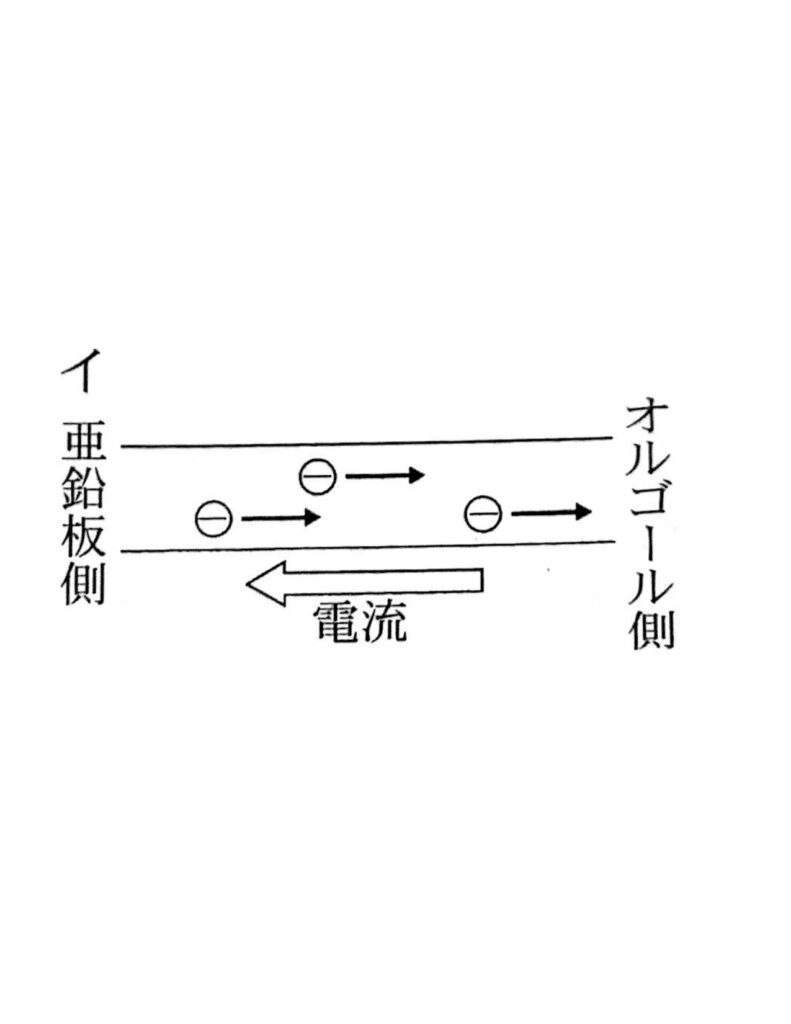

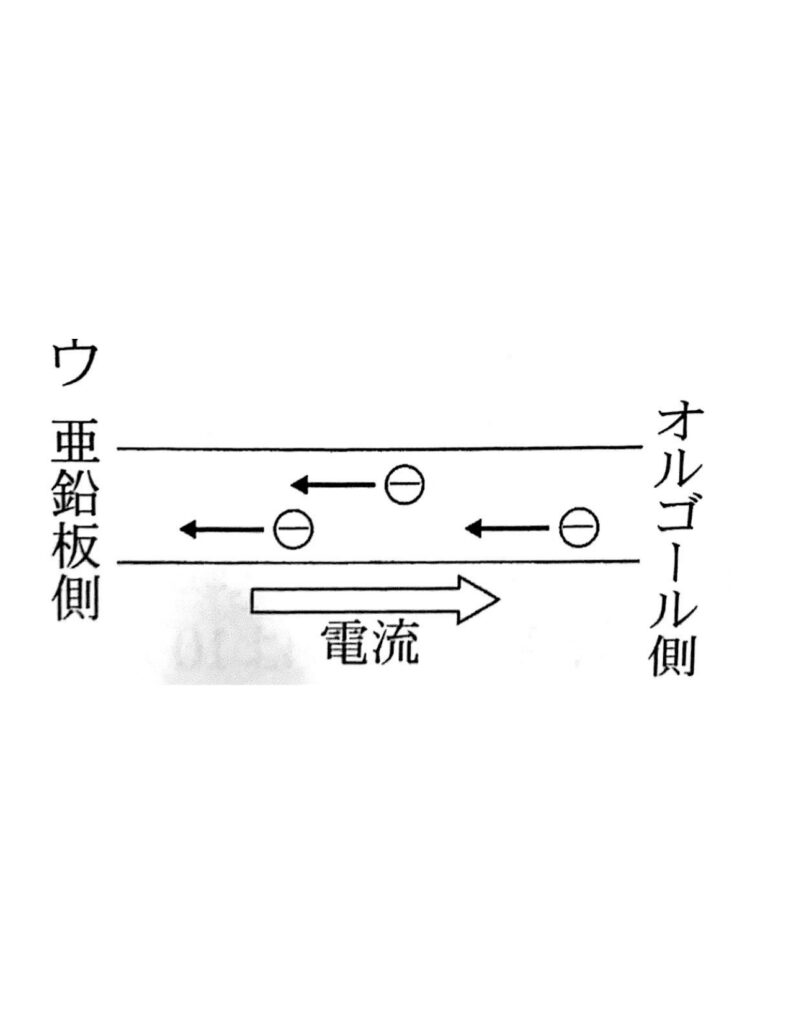

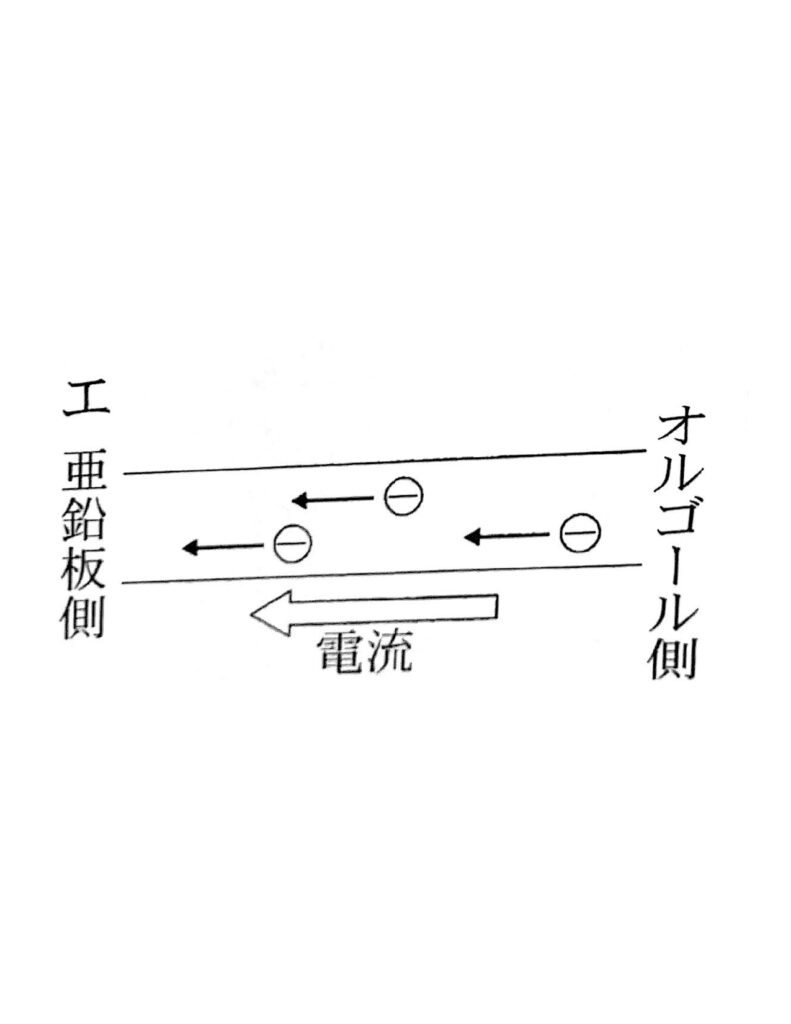

(3)実験1の図1中のaにおいて、導線を電子が流れる向きと、電流が流れる向きを表した図として最も適切なものを、次のア~エの中から1つ選んで、

その記号を書きなさい。なお、図中の⊖は電子を表している。

(4) 実験1について、セロハンの代わりにイオンを通さないガラス製の板を用いて、2つの水溶液が混さらないようにしたときの結果を説明したものとして、最も適切なものを、次のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

ア.電子オルゴールの音は鳴らなかった。

イ.プロペラの回転の向きが反対になった。

ウ.亜鉛板に赤い物質が付着した。

エ、硫酸銅水溶液の色が濃くなった。

(5)太郎さんは、3種類の金属(亜鉛、金属A、銅)について、イオンへのなりやすさを調べるために実験2を行った。

<実験2>

【方法】

次の図2のように、亜鉛板、金属Aの板、銅板をそれぞれ、硫酸亜鉛水溶液、金属Aのイオンを含む水溶液、硫酸銅水溶液に入れて、

その様子を観察した。

硫酸亜鉛水溶液(亜鉛イオンを含む水溶液)———————–

金属Aのイオンを含む水溶液———————–

硫酸銅水溶液———————–

【結果】

| 亜鉛板 | 金属Aの板 | 銅板 | |

| 硫酸亜鉛水溶液 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |

| 金属Aのイオンを含む水溶液 | 金属Aが付着 | 変化なし | 変化なし |

| 硫酸銅水溶液 | 銅が付着 | 銅が付着 | 変化なし |

亜鉛,金属A、銅の3種類の金属の板とそれぞれのイオンを含む水溶液を組み合わせてダニエル電池と同じしくみの電池を作った。

+極と一極の組み合わせとして、正しいものには〇を、誤っているものには✕を書きなさい。

| +極 | 一極 | |

| ア | 亜鉛と硫酸亜鉛水溶液 | 金属Aと金属Aのイオンを含む水溶液 |

| イ | 金属Aと金属Aのイオンを含む水溶液 | 亜鉛と硫酸亜鉛水溶液 |

| ウ | 銅と硫酸銅水溶液 | 金属Aと金属Aのイオンを含む水溶液 |

| エ | 金属Aと金属Aのイオンを含む水溶液 | 銅と硫酸銅水溶液 |

(1) 正解:化学

ダニエル電池は、化学エネルギーを電気エネルギーに変える装置です。

(2) Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu

Cu²に電子がくっつく反応である。

(3) 正解:イ

電流は正極から負極へ流れ、電子は電流とは逆向きに流れる。

(4) 正解:ア(音が鳴らない)

イオンが通らないため、電流が流れず、音が鳴らなくなる。

(5)

ア: 亜鉛は金属Aよりもイオン化傾向が高い。したがって、亜鉛は電子を放出し、負極(-極)になり、金属Aは正極(+極)になるので、✕。

イ:金属Aは亜鉛よりイオン化傾向が低く、正極(+極)になる。亜鉛は負極(-極)になるので、〇。

ウ:銅は金属Aよりイオン化傾向が低いので、銅が正極(+極)になる。金属Aは負極(-極)なので、〇。

エ:銅は金属Aよりもイオン化傾向が低いので、銅が負極(-極)になるのは誤りなので✕。銅は+極になる。

花子さんは、デンプンに対するヒトのだ液のはたらきについて闘べるために、次の実験を行った。(1)~(4)の問いに答えなさい。

<実験>

【方法】

➊4本の試験管A,B,C, Dにデンプン溶液5mLを入れる。

❷ 試験管Aと試験管Bにはだ液1mLと水1mLを、

試験管Cにはだ液2mLを、試験管Dには水2mLを加えて、ふり混ぜる。

❸約40°Cの湯の入ったビーカーに4本の試験管を入れてあたためる。ただし試験管A,C,Dは10分間。

試験管Bは20分間入れてあたためる。

➍それぞれにヨウ素液を少量加えてふり混ぜ、変化の様子を観察する。

| 試験管 | 試験管A | 試験管B | 試験管C | 試験管D |

| 溶液の内訳 |  デンプン溶液5mL だ液 1mL 水 1mL |  デンプン溶液5mL だ液 1mL 水 1mL |  デンプン溶液5mL だ液 2mL |  デンプン溶液5mL 水 2mL |

| 湯に入れる時間 | 10分間 | 20分間 | 10分間 | 10分間 |

【結果】 ヨウ素液を加えたときの色の変化の様子

| 試験管 | 試験管A | 試験管B | 試験管C | 試験管D |

| 変化の様子 | うすい青紫色に変化した | 変化しなかった | 変化しなかった | 青紫色に変化した |

(1)試験管変化の様子に変化した試験管B、Cの溶液の色が変化しなかったのは、だ液に含まれる消化酵素がデンプンを分解したためである。

この消化酵素を何というか、書きなさい。

(2)試験管Aの溶液の色の変化が試験管B、試験管Cとは異なったの理由は何か。次の文中の【 あ 】、【 い 】に当てはまる語の組み合わせとして最も

適切なものを、下のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

試験管Aの溶液の色の変化が異なったのは、試験管Aが試験管Bに比べて湯に入れる時間が【 あ 】ための量が【 い 】ためだと考えられる

| あ | い | |

| ア | 短かった | 少なかった |

| イ | 短かった | 多かった |

| ウ | 長かった | 少なかった |

| エ | 長かった | 多かった |

(3)花子さんは、だ液に含まれる消化酵素によって、デンプンが麦芽糖などの糖に分解されることを確かめるために、次のような操作を行った。

次の文中の【 う 】、【 え 】に当てはまるものは何か。【 う 】には、糖が含まれていることを調べるための,溶液名を書きなさい。

また、【 え 】には、最も適切なものを、下のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

方法➊~❸を行った後、試験管Cに【 う 】を加えて、ふりながら加熱すると、【 え 】の沈殿ができた。

ア.青紫色

イ. 緑色

ウ、赤褐色

エ. 黄色

(4)ヒトのからだの中では、デンプンは最終的にブドウ糖に分解される。

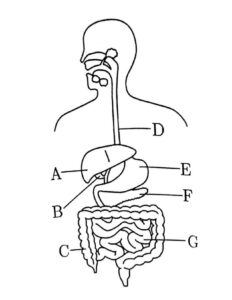

下の図のA~Gのうち、その過程ではたらく消化酵素に関わる器官はどれか。

その組み合わせとして最も適切なものを、次のア~カの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

ア、 B、F

イ、F、G

ウ、A、C、D

エ、E、F、G

オ、 A、B、D、E

カ、 C、D、E、G

(1) 正解:アミラーゼ

デンプンを分解する消化酵素は「アミラーゼ」と呼ばれる。

(2) 正解:ア(短かった、少なかった)

試験管Aは試験管Bに比べて加熱時間が短く、試験管Cに比べてだ液の量が少なかったため、変化が異なる。

(3) 正解:ベネジクト液、ウ(赤褐色)

糖があることを調べるために「ベネジクト液」を使い、赤褐色の沈殿が生じる。

(4) 正解:イ(F, G)

デンプンは最終的にブドウ糖に分解される。消化酵素が関与する器官は「胆のう(B),肝臓(F)」。

太郎さんと花子さんは、月と金星について話している。

次の会話を読んで、(1)~(4)の問いに答えなさい。

太郎:月や金星は見え方に特徴があるね。

花子:そうだよね。月の直径は太陽の直径の約【 あ 】なのに、月と太陽がほぼ同じ大きさに見えるのはどうしてかな。

太郎:地球から太陽までの距離が地球から月までの距離の約【 い 】だから、月と太陽がほぼ同じ大きさに見えるんだね。

花子:月と地球と太陽の並び方によってい具食や食を起こるよね。

そして、地球から近い天体は動きを観察しやすいから、昔からいろいろ調べられてきたね。

太郎:ガリレオ・ガリレイは、金星の見え方の変化も地動説を信じる根拠にしたみたいだよ。

(1)文中の【 あ 】、【 い 】に当てはまるものの組み合わせとして最も適切なものを、次のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

| あ | い | |

| ア | 400倍 | 400倍 |

| イ | 400倍 | 400分の1 |

| ウ | 400分の1 | 400倍 |

| エ | 400分の1 | 400分の1 |

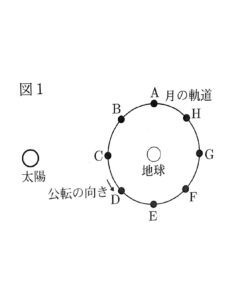

図1は、月、地球、太陽の位置関係を模式的に表したものである。

月食について説明した下の文中の【 う 】、【 え 】に当てはまるものを答えなさい。

なお、【 う 】には図1のA~Hの中から【 え 】には下のア~エの中から、1つ選んで、その記号を書きなさい

月が【 う 】の位置にあるとき、月食が起こることがある。

【 う 】の位置の月の見え方(見かけの形)は【 え 】である

ア. 新月

イ. 満月

ウ . 上弦の月

エ. 下弦の月

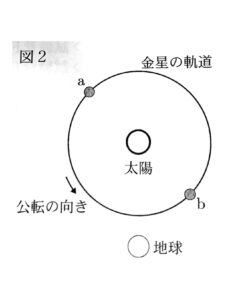

(3) 図2は金星の公転を模式的に表したものである。

図2をもとに金星の見え方について説明した文中の【 お 】~【 き 】に当てはまるものの組み合わせとして正しいものを、あとのア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

金星が三日月のyほうな形に見えるのは図2の【 お 】の位置にあるときで、満月に近い形に見えるのは【 か 】の位置にあるときである。

また、見える大きさについては、aの位置にあるときはbの位置にあるときより【 き 】見える

| お | か | き | |

| ア | a | b | 大きく |

| イ | a | b | 小さく |

| ウ | b | a | 大きく |

| エ | b | a | 小さく |

(4) 太郎さんは、金星を真夜中に観察しようとしたが、観察できなかった。

金星を真夜中に観察することができない理由を、「地球」、「公転」という2つの語を用いて書きなさい

(1) 正解:ウ(400分の1、400倍)

地球から見た月と太陽の見え方が同じ大きさに見える理由は、地球から月までの距離が太陽の約400倍だから。

(2) 正解:G、イ(満月)

月食は、地球が太陽と月の間に入るときに発生する。地球が陰になって、太陽の光が付きに届かないことで、月が書けて見える現象。つまり、月が満月のときに起こる。

(3) 正解:エ(b, a, 小さく)

金星のどの部分に光が当たっていて、地球からはそれはどのように見えるかを想像するのが大切。金星が三日月に見えるのはbの位置、満月に近い形に見えるのはaの位置。aの位置では小さく見える。

(4) 金星が地球よりも内側を公転しているから。

金星は地球の内側を公転しているので、夜、つまり太陽の反対側にいるときに、太陽側にある金星を見ることはできない。

次の(1),(2)の問いに答えなさい。

() 太郎さんは、先生と理科の授業で学んだことについて振り返りを行っている。次の会話を読んで、下の.②の問いに答えなさい。

太郎:持続可能な社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの研究は重要なものだとわかりました。

特に、aバイオマス発電については、発電所で燃料を燃焼させるにもかかわらず、大気中の二酸化炭素は増加しないという点が興味深かったです。

先生:そうですね。

間伐材を燃料にした場合は、その植物が光合成によって吸収した二酸化炭素と、発電の燃料として燃焼させた際に出される二酸化炭素の量がほぼつり合うのでしたね。

太郎:そのように考えると、植物の光合成は持続可能な社会の実現にとっても、大事な反応だと思います。

先生:そうですね。

光合成については、授業ではオオカナダモとBTB液(BTB溶液)を使って実験し、BTB液の色の変化から、植物が二酸化炭素を吸収するのかどうかを調べましたね。

では、これ以外の方法で植物が二酸化炭素を吸収するのかどうかを調べることはできますか。

太郎:はい,できると思います。石灰水を使えば調べられると思います。

先生: では、どのような実験を行えばよいと思いますか。

太郎:まず、2本の試験管A、Bを用意します。試験管A、Bそれぞれに採取したばかりの大きさがほぼ同じタンポポの葉を入れ、

さらに試験管Bはアルミニウムはくで覆います。

それから、試験管A,Bそれぞれにストローで息をふきこみ、すぐにゴム栓でふたをします。

そして、それらの試験管に、光合成に十分な時間光を当てた後、石灰水を使って、植物が二酸化炭素を吸収したのかどうかを調べようと思います。

先生:よく考えましたね。

でも、bこの実験だけでは、「植物が二酸化炭素を吸収するのかどうか」を調べる実験の対照実験としては不十分ではないでしょうか。

①下線部aに関する説明として正しいものを次のア〜エの中から2つ選んで、その記号を書きなさい。

ア.バイオマス発電では、化石燃料を用いた火力発竜と異なり、タービンは必要としない。

イ.バイオマス発電では、動物の排泄物も燃料となる。

ウ.バイオマス発電では、燃料を安定して確保することが課題である。

エ.バイオマス発電では、放射線を出す放射性廃棄物の管理が重要である。

② 下線部bについて、もう1本試験管を増やし、「植物が二酸化炭素を吸収するのかどうか」を調べるための実験を行う場合、

どのような実験を行えばよいか。

次の追加実験に関する文中の【 あ 】~【 う 】に当てはまる語の組み合わせとして最も適切なものを、あとのア~クの中から1つ選んで、その記号を書きなさい

試験管Aの結果と比較するために、新しい試験管Cに、タンポポの葉を【 あ 】、アルミニウムはくで【 い 】、ストローで息を【 う 】ものを準備し、その後、光合成に十分な時間光を当てる実験を行う。

| あ | い | う | |

| ア | 入れて | 覆い | ふきこんだ |

| イ | 入れて | 覆い | ふきこまない |

| ウ | 入れて | 覆わず | ふきこんだ |

| エ | 入れて | 覆わず | ふきこまない |

| オ | 入れないで | 覆い | ふきこんだ |

| カ | 入れないで | 覆い | ふきこまない |

| キ | 入れないで | 覆わず | ふきこんだ |

| ク | 入れないで | 覆わず | ふきこまない |

(2)花子さんと太郎さんは、光合成と光の強さについて話している。

次の会話を読んで、あとの①、②の問いに答えなさい。

花子:光を強くすると光合成は活発になるのかな。

試験管の中にタンポポの葉を入れて、LEDライトを1灯か2灯当てた場合で石灰水を入れて、にごり方を比べられたらおもしろいのだけど。

太郎:そうだね。

でも、石灰水のにごり方って、数値として表すのは難しそうだね。

吸収した二酸化炭素の量を数値として比較できるような方法がないかな。

花子:理科の授業で石灰水について勉強したよ。

それを実験で利用できないかな。

花子さんのノートの一部.

〇石灰水について

・石灰水は、水酸化カルシウムCa(OH)2が溶解した飽和水溶液である。

また、二酸化炭素Co2は水に溶けると、炭酸日2CO3となる。

・石灰水に二酸化炭素を通すと、次の化学反応が起こる。

Ca(OH)2+12003→CaCO3+2日20

・石灰水が白くにごるのは、炭酸カルシウムCaCO3が、水に溶けにくい白色の固体だから。

・このように、この反応は、水に溶けた二酸化炭素と水酸化カルシウムの中和である。

<実験>

【方法】

➊4本の試験管D、E、F、 Gを用意する。

次の表に示す組み合わせで、大きさのほぼ同じタンポポのおよび同量の二酸化炭素を試験管に入れ、ゴム栓をする。

(二酸化炭素の量は、光合成を行うのに十分なとする。)

❷表に示すように昼白光のLEDライトを1灯または同じLEDライトを2灯用い、試験管に光を30分当てる。

❸ 試験管に石灰水を入れ、再びゴムをしてよくふる。

➍石灰水をろ過し、ろ液に少量のBTB液を入れる。

❺BTB液の色の変化に注意しながら、ろ液にある濃度の塩酸をを少しずつ加えていき、中性になるまでに必要な塩酸の量を測定する。

| 実験の操作 | |||

| 方法➊で試験管に加えるもの | 方法❷で用いる LEDライトの数 | ||

| 二酸化炭素 | タンポポの葉 | ||

| 試験管D | 入れない | 入れない | 1灯 |

| 試験管E | 入れる | 入れない | 1灯 |

| 試験管F | 入れる | 入れる | 1灯 |

| 試験管G | 入れる | 入れる | 2灯 |

【結果の予想】

・試験管Dと試験管Eを比べた場合、方法❺で中性になるまでに必要な塩酸の量は、試験管の方が少なくなる。

(理由) 【 え 】ため、石灰水の中の水酸化カルシウムの量が減るから。

・試験管E~試験管Gで使用する塩酸の量の大小関係は【 お 】となる。

(理由)タンポポの葉を入れた試験管では、光を強くすることで光合成が活発になり、タンポポの葉が吸収する二酸化炭素の量が増えるから。

①文中の【 え 】に当てはまる内容として最も適切なものを、次のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

ア. 石灰水は,水酸化カルシウムの飽和水溶液である

イ. 二酸化炭素を入れることで、試験管内の酸素の割合が減っている

ウ. 炭酸カルシウムが、水に溶けない白色の固体であ

エ.炭酸と水酸化カルシウムが、中和している

② 文中の【 お 】に当てはまる内容として最も適切なものを、次のア~エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

ア.試験管E>試験管F>試験管G

イ.試験管E>試験管G>試験管F

ウ.試験管G >試験管F>試験管E

エ.試験管G >試験管E>試験管F

(1)

①正解:イ, ウ(排泄物が燃料、燃料確保が課題)

バイオマス発電は動物の排泄物も燃料となり、燃料の確保が課題です。

②正解:キ

試験管Aはタンポポが入っていて、アルミニウム箔で覆われておらず、息を吹き込んでいる。タンポポが実験結果を変えたかを調べたい場合は、タンポポの有無だけを変えて、それ以外を変えなければよい。

(2)

①正解:エ

炭酸と水酸化カルシウムが中和することで、一部の水酸化カルシウムは炭酸カルシウムになるため、量が減っている。

②正解:ウ

試験管E:光を1灯しか使っておらず、タンポポの葉もないので、光合成が進みにくい。そのため、最も少量の塩酸を使うことになる。

試験管F:同じ1灯のLEDライトを使っているが、タンポポの葉があるため、Eより光合成が進み、少し多くの塩酸が必要。

試験管G:2灯のLEDライトを使い、さらにタンポポの葉もあるため、光合成が最も進む。

したがって、最も多くの塩酸を使うことになる。

家庭教師のやる気アシストは、茨城県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。