群馬県の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

次のA~Dの問いに答えなさい。

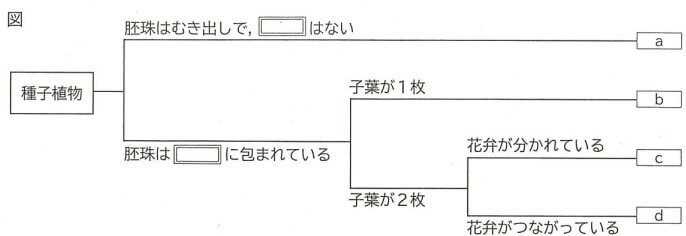

A 図は、種子植物であるアサガオ、アブラウ,イチョウ,ツユクサを体のつくりの特徴をもとにして分類したものであり、「a」~「d」には、それらの植物のいずれかが入る。後の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) 図中の『』に共通して当てはまる語を書きなさい。

(2)図中の[ b ]と[ c ]に入る植物の組み合わせとして正しいものを,次のア~エから選びなさい。

ア [ b アブラナ c アサガオ ]

イ [ b ツユクサ c アブラナ ]

ウ [ b ツユクサ c イチョウ ]

イ [ b イチョウ c アサガオ ]

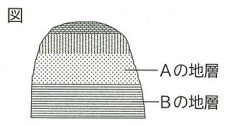

B 図は、ある場所の露頭を模式的に示したものである。図中の

Aの地層とBの地層を観察したところ,Aの地層からはシジミの化石が見つかり、Bの地層からはフズリナの化石が見つかっ

た。次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) Aの地層から見つかったシジミの化石は、Aの地層ができた当時の環境を推定する手がかりとなる。Aの地層ができた当時、この地域はどのような環境であったと考えられるか。最も適切なものを、次のア~ウから選びなさい。

ア あたたかくて浅い海

イ 寒冷な浅い海

ウ 湖や河口

(2)次の文は、Bの地層から見つかったフズリナの化石に関連した内容について述べたものである。

文中の[ ① ]のに当てはまる語を書きなさい。また,②、③については{ }内のア、イから正しいものを、それぞれ選びなさい。

フズリナの化石のように、地層が堆積した時代を推定するのに役立つ化石を[ ① ]化石という。

[ ① ]化石となる生物の条件は、②{ ア 限られた イ様々な}時代に栄えて、③{ア広い イ狭い}地域に生息していたことである。

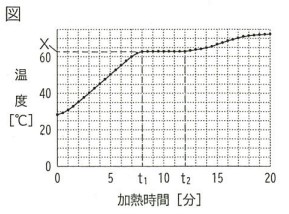

C 物質の状態変化について調べるために、次の実験を行った。後の(1),(2)の問いに答えなさい。

[実験]

パルミチン酸2gをゆっくり加熱し、30秒ごとに温度を記録した。

図は、その結果を表したグラフである。パルミチン酸が液体になり始めた時間をt1、全て液体になった時間をt2とする。また、t1から

t2の間は、温度が一定であり、そのときの温度をXとする。

(1)[実験]におけるXのように、物質が固体から液体に変化するときの温度を何というか、書きなさい。

(2)次の文は、パルミチン酸の質量を2倍にして、その他の条件は[実験]と変えずに実験を行ったときの結果についてまとめたものである。

文中の①、②について、{ }内のア~ウから正しいものを、それぞれ選びなさい。

パルミチン酸の質量を2倍にしたとき、液体になり始めてから全て液体になるまでの時間の長さは、t1からt2の時間の長さと比べて、①{ア 長くなる イ 変わらない ウ 短くなる}。

また、このときの固体から液体に変化するときの温度は、Xと比べて、②{ア高くなる イ変わらない ウ低くなる}。

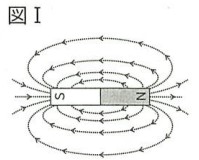

D 棒磁石のつくる磁界について、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) 図Ⅰ中のN極から出てS極に入る曲線は、棒磁石のつくる磁界の様子を表している。この曲線を何というか、書きなさい。

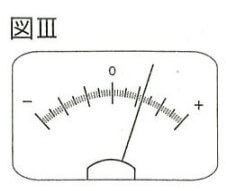

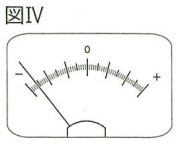

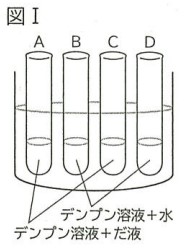

(2)図Ⅱのように、固定したコイルの上方のる位置で磁石を持ち、棒磁石のN極を下向きにしてコイルの中心へ近づける実験を行ったところ、図Ⅲに示す値まで機流計の針が振れた。続いて、同じ棒磁石を用いて、次のア~エの実験を行った。図Ⅳに示す値まで検流計の針が振れたときの実験はどれか、ア~エから選びなさい。ただし,棒磁石を動かす範囲は常に同じとする。

| 実験 | 極の向き | 動かす方向 | 動かす速さ |

| ア | N極を下向き | コイルの中心へ近づけた | 速くした |

| イ | N極を下向き | コイルの中心から離した | 遅くした |

| ウ | S極を下向き | コイルの中心へ近づけた | 速くした |

| エ | S極を下向き | コイルの中心から離した | 遅くした |

A

(1)子房 (2)イ

(1)種子植物は、胚珠がむき出しで、子房がない裸子植物と、胚珠が子房に包まれている被子植物に分けられる。

(2)子植物は、子葉が 1 枚の単子葉類(b)と子葉が 2 枚の双子葉類に分けられ、双子葉類は、花弁が分かれている離弁花類(c)と花弁がつながってい

る合弁花類(d)に分けられる。ア〜エの植物のうち、単子葉類はツユクサ、離弁花類はアブラナである。なお、イチョウは裸子植物、アサガオは合弁花類である。

B

(1)ウ (2) ①示準 ②ア ③ア

(1)シジミは湖や河口に生息するので、A の地層ができた当時、この地域は湖や河口であったと考えられる。シジミの化石のように、地層ができた当時の環境を推定するのに役立つ化石を示相化石という。

(2)地層が堆積した時代を推定するのに役立つ化石を示準化石という。フズリナの化石は古生代の示準化石である。赤準化石となる生物の条件は、限られた時代に栄えて絶滅し、広い地域に生息していたことである。限られた時代に栄えて絶滅した生物は、ある特定の時代の地層にだけ含まれるため。地層が進積した時代を推定するのに役立つ。また広い地域に生息している生物は、同じ生物の化石が離れた地域からも発見されることで、離れた地域の地層どうしを対比し、地層が堆積した時代の大地の広がりを推定するのに役立つ。

C

(1)融点 (2) ①ア ②イ

(1)物質が固体から液体に変化するときの温度を融点という。融点は物質の種類によって決まっている。

(2)ルミチン酸の質量を 2 倍にすると、固体を全て液体にするためにより多くの熱が必要になる。質証以外の条件は変えないので、液体になり始めてから全て液体になるまでの時間が⻑くなる。また、パルミチン酸の融点は 63°C で決まっているから、質量が2 倍になっても融点は変わらない。

D

(1)磁力線 (2)ウ

(1)図Iのように、磁界の様子を表した曲線を磁力線という。磁力線は磁石の N 極からS 極に向かって矢印をつける。

(2)図IVは、図IIIと比べて電流が流れる向きが逆向きで、電流の大きさが大きくなっている。コイルに流れる誘導電流の向きが逆になるのは、棒磁石の極の向きを逆にするか、棒磁石を動かす向きを逆にしたときである。そして、コイルに流れる誘導電流の大きさが大きくなるのは、棒磁石を動かす速さを速くしたときである。

GさんとMさんは、食物の消化に興味を持ち、だ液のはたらきを調べるために、実験1を行った。

その後、ダイコンのしぼり汁にもだ液と同じはたらきがあることを先生から聞き、さらに実験2を行った。後の(1)~(4)の問いに答えなさい。

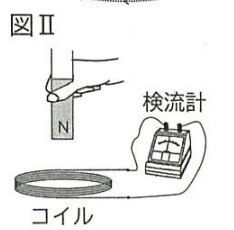

[実験1]

図Ⅰのように,4本の試験管A~Dにデンプン溶液を8mlずつ入れた。

さらに、試験管AとCにはだ液をうすめたものを、試験管BとDには水を、それぞれ2mlずつ加え、全ての試験管を約40°Cの湯にひたして10分間おいた。

その後、試験管AとBにはヨウ素液を加えた。

一方、試験管CとDにはベネジクト液を加え、準騰石を入れ加熱した。

表Ⅰは、このときの反応をまとめたものである。

表Ⅰ

| 試験管 | A | B | C | D |

| ヨウ素液の反応 | 変化なし | 青紫色になった | ||

| ベネジクト液の反応 | 赤褐色の沈殿が生じた | 変化なし |

(1) 次の文は、実験1の結果について考察したものである。文中の[ ① ]、[ ② ]に当てはまる試験管の組み合わせとして最も適切なものを、後のア~カからそれぞれ選びなさい。

試験管[ ① ]を比較すると、だ液のはたらきによってデンプンがなくなったことが分かる。

また、試験管[ ② ]を比較すると、だ液のはたらきによって糖が生じたことが分かる。

このことから、「だ液にはデンプンを糖に変えるはたらきがある」と考えられる。

ア AとB

イ AとC

ウ AとD

エ BとC

オ BとD

カ CとD

(2) 一般に、だ液のような消化液中に含まれ、食物の養分を分解するはたらきをもつ物質を何というか、書きなさい。

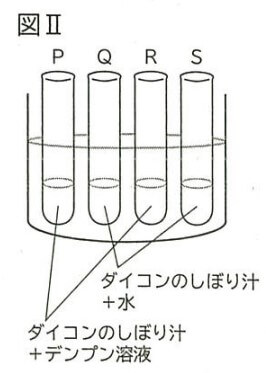

[実験2]

図Ⅱのように、4本の試験管P~Sにダイコンのしぼり汁を2mLずつ入れ、さらに、試験管PとRにはデンプン溶液を、試験管QとSには水を、それぞれ8mLずつ加え、全ての試験管を約40°Cの湯にひたして10分間おいた。

その後,試験PとQにはヨウ素液を加えた。一方、試験管RとSにはベネジクト液を加え、沸騰石を入れ加熱した。

表Ⅱは、このときの反応をまとめたものである。

| 試験管 | P | Q | R | S |

| ヨウ素液の反応 | 変化なし | 変化なし | ||

| べネジクト液の反応 | 赤褐色の沈殿が生じた | 色の薄い赤褐色の沈殿が生じた |

(3) 次の文は、実験2について、GさんとMさんが交わした会話の一部である。会話文中の下線部について、試験管Sでデンプンを加えていないにもかかわらず色の薄い赤褐色の沈殿が生じた理由を書きなさい。

Gさん:実験1の結果と試験管Pの結果から、ダイコンのしぼり汁によって、デンプンがなくなったことが分かるね。

Mさん:そうだね。試験管Rと試験管Sでは、どちらも赤褐色の沈殿が生じたね。

調べてみると、沈殿の色が濃いほど、含まれる糖の量が多いことを表すみたいだよ。

Gさん:試験管Sで色の薄い赤褐色の沈殿が生じたのは、なぜだろう。

(4) 次の文は、実験の後に、GさんとMさんが交わした会話の一部である。後の①~③の問いに答えなさい。

Gさん:ヒトの体で、デンプンを糖に変えるのは何のためかな。

Mさん:(ぁ)デンプンを小さな物質にして、小腸から養分を吸収しやすくし、全身の細胞に運ぶためだよ。

Gさん:なるほど。じゃあ、ダイコンが、デンプンを糖に変えるのは何のためかな。

Mさん: 葉でつくったデンプンを、小さくて[ ]物質である糖に変え、師管を通して体全体へ運ぶためだよ。

Gさん:そうなんだね。糖が体全体の細胞に運ばれた後はどうなるの。

Mさん:ヒトでもダイコンでも、(ぃ)細胞は、糖などの差分から、酸素を使って、生きるために必要なエネルギーを取り出しているんだよ。

Gさん:動物も植物も、生きるために、体の中で似たようなことをしているんだね。

① 文中の[ ]に当てはまる文を、簡潔に書きなさい。

②次の文は、下線部(ぁ)についてまとめたものである。文中の[ X ]、[ Y ]に当てはまる語の組み合わせとして正しいものを、後のア~エから選びなさい。

デンプンは最終的にブドウ糖に分解され、小腸の柔毛で吸収されて[ X ]に入り,[ Y ]に集まった後,血管を通って全身の細胞に運ばれる。

ア [ X リンパ管 Y 肝臓 ]

イ [ X リンパ管 Y 腎臓 ]

ウ [ X 毛細血管 Y 肝臓 ]

エ [ X 毛細血管 Y 腎臓 ]

③下線部(ぃ)について、このような細胞のはたらきを何というか、書きなさい。

(1) ①ア ②カ

だ液のはたらきによって、デンブンがなくなったことを確かめるためには、ヨウ素液を加えた試験管 A と試験管 B を比較する。ヨウ素液はデンプンがあると⻘紫色に変化するから、だ液を加えた試験管 A ではデンプンがなくなり、水を加えた試験管 B ではデンプンが残っていることがわかる。

また、だ液のはたらきによって、糖が生じたことを確かめるためには、ベネジクト液を加えた試験管 C と試験管 D を比較する。ベネジクト液を糖が含まれている溶液に入れて加熱すると赤褐色の沈殿が生じるから、だ液を加えた試験管 C では糖が生じ,水を加えた試験管 D では糖は生じていないことがわか

る。

(2) 消化酵素

消化液中に含まれ、食物の養分を分解するはたらきを持つ物質を消化酵素という。だ液には、デンプンを分解するアミラーゼという消化酵素が含まれている。

(3) (例)ダイコンのしぼり汁に少量の糖が含まれていたから。

表IIで、ヨウ素液を加えた試験 Q の結果より、ダイコンのしぼり汁にはデンプンが含まれていない。また、ベネジクト溶液を加えて加熱した試験管 S の結果より、しぼり汁には糖が含まれている。これより、しぼり汁に含まれる糖は、デンプンが分解されて生じたものではなく、もともと含まれていたものであると考えられる。なお、ベネジクト液の反応で生じた沈殿の色が薄いことから、含まれる糖の量は少量であることがわかる。

(4) ①(例)水に溶けやすい ②ウ ③細胞の呼吸(細胞による呼吸)

①デンプンの粒子は大きくて水に溶けにくいので、小さくて水に溶けやすい物質(糖)に変え、師を通して体全体へ運ばれる。

②ブドウ糖は小腸の柔毛で吸収されて毛細血管に入り、肝臓に集まった後、血管を通って全身の細胞に運ばれる。なお、アミノ酸も毛細血管に入り、肝臓を通って全身に運ばれる。脂肪酸とモノグリセリドは柔毛で吸収された後、再び脂肪となってリンパ管に入り、リンパ管が血管と合流することで全身に運ばれる。

③細胞が、養分から、酸素を使ってエネルギーを取り出すはたらきを細胞の呼吸という。このとき、二酸化炭素と水が生じる。

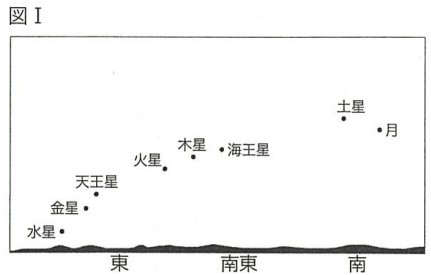

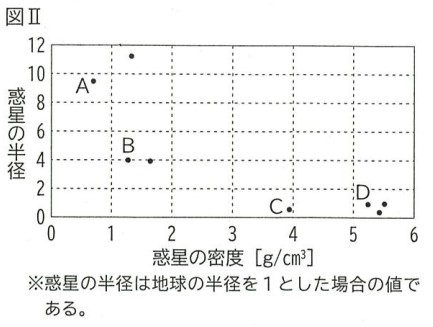

太陽系の天体について学んだGさんとMさんは、群馬県内のある地点で、6月のある日に金星と月を観測した。その後、他の惑星についても資料を使ってべ、同じ日の同じ時刻の惑星と月の見える位置を図1のようにまとめた。さらに、図のように、地球を含めた太陽系の全ての感星の密度と半径の関係をまとめた。後の(1)~(3)の問いに答えなさい。

(1) 次の文は、太陽系の天体について述べたものである。文中の[ a ]、[ b ]に当てはま語を、それぞれ書きなさい。

太陽のように自ら光を出して輝く天体を[ a ]という。

また、太陽系には8つの惑星があり、月のように惑星のまわりを公転する天体を[ b ]という。

(2) 図Ⅰ、図Ⅱから分かることについて、次の①~③の問いに答えなさい。

①金星と月が図Ⅰのように見える時間帯は、この日のいつごろと考えられるか、次のア~エから選びなさい。

ア 明け方

イ 正午

ウ 夕方

エ 真夜中

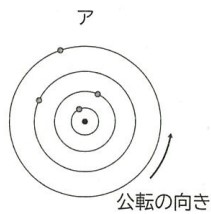

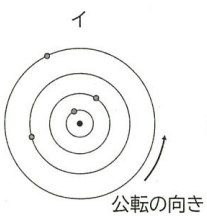

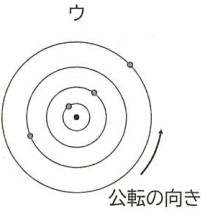

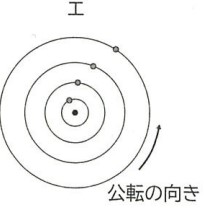

②図Ⅰのように天体が見える日の、太陽と木星,土星,天王星、海王星の公転軌道上の位置を模式的に表したものとして、最も適切なものを,次のア~エから選びなさい。ただし、円は太陽を中心とした惑星の公転軌道を表しており、矢印の向きは各天体の公転の向きを示している。

※・は太陽を、・は木星、土星、天王星、海王星の位置を表している

③図工中のA~Dから、木星型惑星を示すものを全て選びなさい。

(3)次の文は、GさんとMさんが、金星と月の見え方について交わした会話の一部であ後の①~③の問いに答えなさい。

Gさん:金星と月には、どちらも満ち欠けをするという共通点があるね。

Mさん:そうだね。調べてみたら,満ち欠けをしてもとの形に戻るまでに、月は約30日、金星は約600日かかることが分かったよ。

Gさん:そうなんだ、かなり差があるんだね。

Mさん:金星の公転の周期は約226日だと教科書に書いてあったけど、関係しているのかな。

Gさん:太陽、金星、月、地球が一直線上に並んだ日を基準にして考えてみよう。

① 金星と月は自ら光を出していないが、光って見えるのはなぜか。この理由を簡潔に書きなさい。

②図Ⅲは、太陽、金星、月、地球が一直線上に並んだ日の各天体の位置を模式的に示したものである。

このとき、次のa、bについて、最も適切なものを、後のア~エからそれぞれ選びなさい。

ただし、図皿中の円は惑星と月の公転軌道を表しており、矢印の向きは各天体の公転の向きを示している。

a 図のように太陽、金星、月、地球が並んだ日から20日後に地上から見える金星の形

b 図皿のように太陽、金星、月,地球が並んだ日から10日後に地上から見える月の形

※ア~エは、肉眼で見たときと同じ向きにしてある。

③金星と月の見え方を比べたとき、金星は見かけの大きさが変化するが、月は見かけの大きさがほとんど変化しない。

この理由を金星と月の違いに触れて、書きなさい。

(1)a 恒星 b 衛星

太陽のように自ら光を出して輝く天体を恒星という。また、惑星の周りを公転する天体を衛星という。月は地球の衛星である。

(2)①ア ②ア ③A、B

①金星は内惑星であるため、地球から見ると、常に太陽に近い方向にある。よって、図1 のように、金星が東の空に見えるのは、これから太陽が昇る明け方である。

②4 つの惑星の軌道は、太陽から近い順に、木星、土星、天王星、海王星であり、地球の公転軌道は木星より太陽に近い。また,地球は北極側から見ると、反時計回りに自転している。よって、太陽に近い地球から見て、図 I のように、東の空に天王星、南東の空に木星と海王星、南の空に土星が見えるのは、これらの惑星がアの位置にあるときである。

なお、4 つの惑星がイの位置にある場合、東の空に天王星が見えるとすると、南の空に木星と海王星、南⻄の空に土星が見え、ウの位置にある場合、東の空に天王星が見えるとすると、南の空に木星、⻄の空に海王星と土星が、の位置にある場合。東の空に木星が見えるとすると、南東から南の空にかけて土星、天王星、海王星の順に見える。

③木星型惑星には、木星と土星、天王星、海王星が属し、大型で平均温度が小さい。よって図II中の A〜D のうち、木星型惑星を示すのは A と B である。なお。C、D は、小型で平均密度が大きい地球型惑星である。

(3)①(例)太陽の光を反射しているから ②a ア b エ

③(例)金星は太陽の周りを公転しているため、地球との距離は変化するが、月は地球の周りを公転しているため、地球との距離は一定であるから。

①金星や月などの感星や簡星が光って見えるのは、太陽の光を反射しているからである。

②地球は 365 日で 360°公転するから、10 日で、360÷365✕10=9.8…より、約 10°公転し、金星は約 226 日で 360°公転するから、10 日で、360÷226✕10=15.9…より、約16°公転する。これより、地球一太陽一金星のつくる角度は、16-10=6 となり、地球と金星の位置は近く、地球から見て金星の左側に太陽あるので、金星はアのように欠け方が大きく、左側が光って見える。また、図IIIのときの月は新月である。月の満ち欠けの周期は約 30 日で、月は新月以降、右側が、ら満ちて、およそ 15 日後に満月になる。よって、10 日後に。月はエのように。欠け方が小さく、右側が光って見える。

③見かけの大きさは、地球からの距離に関係し、地球からの距離が大きくなるほど小さくなる。金星は太陽の周りを公転していて、金星と地球の間の距離が大きく変化するため、見かけの大きさも大きく変化する。一方、月は地球の周りを公転していて、月と地球の間の距離はほとんど変化しないため。見かけの大きさはほとんど変化しない。

GさんとMさんは、熱の出入りをともなう反応と、化学変化の前後における物質の質量について調べるために、次の実験を行った。後の(1)~(4)の問いに答えなさい。

[実験1]

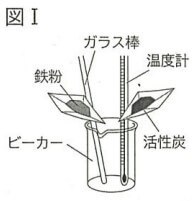

図Ⅰのように、鉄粉と活性炭をビーカーに入れた。さらに質量パーセント濃度5%の塩化ナトリウム水溶液を少量加え、ガラス棒でかき混ぜながら温度を測った。

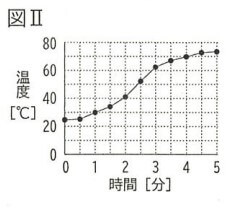

図Ⅱは、その結果をグラフにまとめたものである。

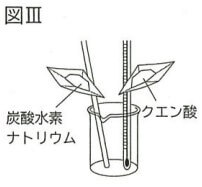

[実験2]

図Ⅲのように、炭酸水素ナトリウムとクエン酸をビーカーに入れた。

さらに蒸留水を少量加え、ガラス棒でかき混ぜながら温度を測った。

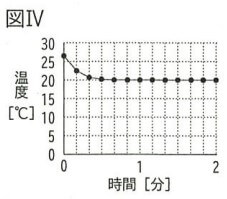

図IVは、その結果をグラフにまとめたものである。

(1) 質量パーセント濃度5%の塩化ナトリウム水溶液50gの中に溶けている塩化ナトリウムの質量はいくらか、書きなさい。

(2) 次の文は、[実験1]について、まとめたものである。後の①,②の問いに答えなさい。

図Ⅱのグラフから、実験1では、熱が[ a ] される[ b ] 反応が起きていることが分かる。

このとき、反応する鉄粉などの物質が持っている[ X ] エネルギーが、化学変化によって

[ Y ]エネルギーに変換されている。

① 文中の[ a ]、[ b ] に当てはまる語を、次のア〜エからそれぞれ選びなさい。

ア 発熱

イ 吸熱

ウ 吸収

エ 放出

②文中の[ X ] 、[ Y ]に当てはまる語を、それぞれ替きなさい。

(3) 次の文は、[実験2]について,GさんとMさんが交わした会話の一部である。会話文中の下線部について、後の①,②の問いに答えなさい。

Gさん:[実験2]では、気体を発生しながら反応が起こり,温度が下がったね。

Mさん:そうだね。発生した気体は、二酸化炭素だと先生が教えてくれたよ。

Gさん:うん。そういえば、ビーカーにはふたをしていないから、発生した二酸化炭素がビーカーの外に出ていって、ビーカーの中の物質の質量が変化するよね。

Mさん:質量保存の法則を使えば、発生した二酸化炭素の質量が分かるんじゃないかな。

① 二酸化炭素の化学式をきなさい。

②二酸化炭素が発生したことを確かめるには、一般的にどのような方法があるか。反応のようすに着目して、簡潔に書きなさい。

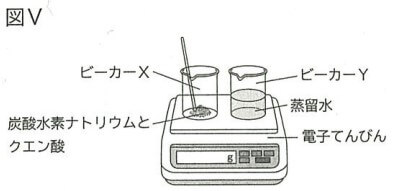

[実験3]

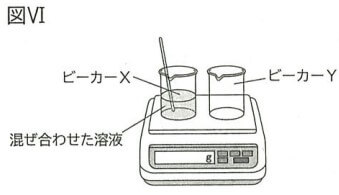

(A) ビーカーXには、炭酸水素ナトリウム1.00gと、ある質量のクエン酸を入れ、ビーカーYには蒸留水を60ml入れた。図Ⅴのように、電子てんびんで2つのビーカーの質量を一緒に量った。

次に、図VIのように、ビーカーYに入っていた蒸留水全てをビーカーXに入れ、ガラス棒でよくかき混ぜた。その後、電子てんびんの値が変化しなくなったとき、2つのビーカーの質量を一緒に量った。

(B) ビーカーXの代わりに、別のビーカーを4つ用意し、炭酸水素ナトリウムをそれぞれ2.00g、3.00g、4.00g、5.00g入れ、さらに[実験3](A)と同じ質量のクエン酸を加え,実験3(A)と同様の操作を行った。表は、[実験3](A),(B)の結果をまとめたものである。

| 炭酸水素ナトリウムの質量[ g ] | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |

| 反応前の電子てんびんの示す質量 [ g ] | 161.00 | 162.50 | 163.20 | 164.70 | 165.40 |

| 反応後の電子てんびんの示す質量 [ g ] | 160.48 | 161.46 | 161.64 | 162.88 | 163.58 |

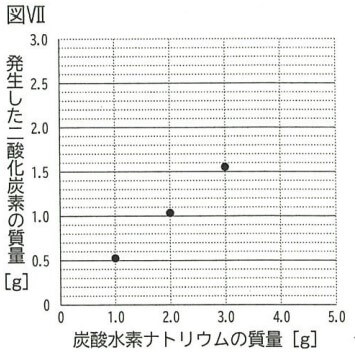

(4) GさんとMさんは、[実験3]について、表をもとに、炭酸水素ナトリウムの質量と、発生した二酸化炭素の質量の関係を、グラフで表すことにした。図Ⅶは、炭酸水素ナトリウムの質量と発生した二酸化炭素の質量の関係の一部を示したものである。

次の①~③の問いに答えなさい。ただし、発生した二酸化炭素は全て空気中に出るものとする。

① 炭酸水素ナトリウム4.00gのとき、発生した二酸化炭素の質量はいくらか、書きなさい。

② 炭酸水素ナトリウムが5.00gのとき、ビーカー内の溶液中には、クエン酸と反応していない炭酸水素ナトリウムが残っている。クエン酸と反応していない炭酸水素ナトリウムの質量はいくらか、最も近いものを次のア~エから選びなさい。

ア 0.5g

イ 1.0g

ウ 1.5g

エ 2.0g

③ クエン酸の質量を増やして、炭酸水素ナトリウム5.50gを全て反応させたとき、発生する二酸化炭素の質量はいくらか、書きなさい。

(1) 2.5g

質量パーセント濃度 5%の塩化ナトリウム水溶液 50g の中に溶けている塩化ナトリウムの質量は、50×5/100=2.5(g)

(2) ①a エ b ア ②X 化学 Y 熱

実験 1 では、図 I より温度が上がっているので,熱が放出される発熱反応が起こっている。このとき、化学変化によって、物質が持っている化学エネルギーが熱エネルギーに変換されている。なお、実験IVでは、図 I より温度が下がっているので、熱が吸収される吸熱反応が起こっている。

(3) ①CO2 ②(例)石灰水に通し、白くにごることを確かめる。

二酸化炭素の化学式は C02 である。二酸化炭素は、石灰水に通すと白くにごることで確認できる。

(4) ①1.82g ②ウ ③2.86g

①発生した二酸化炭素は全てビーカーの外に出ていくので、発生した二酸化炭素の質量は、反応の前後の電子てんびんの示す質量の差として求めることができる。よって表より、炭酸水素ナトリウムの質量が 4.00g のときに発生した二酸化炭素の質量は、164.70-16288=1.82(g)となる。

②①と同様に表から計算すると、炭酸水素ナトリウムの質量が 1.00g、 2.00g、3.00g、4.00g、5.00g のとき、発生した二酸化炭素の量は、それぞれ 0.52g、1.04g、1.56g、1.82g、1.82g となる。これより、炭酸水素ナトリウム 1.00g から発生する二酸化炭素の質量は 0.52g なので、二酸化炭素が 1.82g 発生するときの炭酸水素ナトリウムの質量は、1.82=0.52✕1.00=3.50(g)である。よって、実験 3 で用いたクエン酸と過不足なく反応する炭酸水素ナトリウムの質量は 3.50g となる。したがって、炭酸水素ナトリウム 5.00g のうち、クエン酸と反応していない炭酸水素ナトリウムの質量は、5.00-

3.50=1.50(g)である。

③②より、炭酸水素ナトリウム 1.00g から二酸化炭素が 0.52g 発生するので、炭酸水素ナトリウム 5.50g から発生する二酸化炭素の質量は、0.52✕5.50=2.86(g)である。

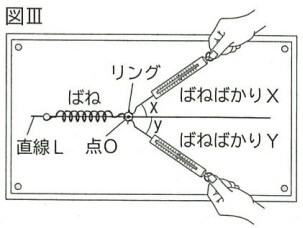

GさんとMさんは、物体にはたらく力について調べるために、次の実験を行った。後の(1)~(4)の問いに答えなさい。

[実験1]

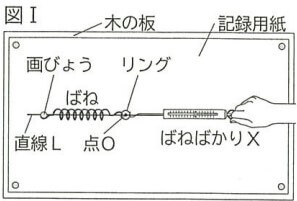

図Ⅰのように,机の上に水平に置かれた木の板に記録用紙を固定し、ばねの一方を画びょうで留めた。

ばねのもう一方の端に取り付けた金属製のリングを、ばねばかりXで直線Lに木の板沿って引っ張り,点Oの位置でリングの中心を静止させた。

このとき、ばねばかりの示す値は5.0Nであった。

(1) 次の文は、[実験1]のリングにはたらく2力のつり合いについて述べたものである。

文中の①,②について{ }内のア、イから正しいものを,それぞれ選びなさい。

ばねがリングを引く力とばねばかりXがリングを引く力は、一直線上にはたらき、力の

大きさは①{ ア 等しく イ異なり }、力の向きは②{ ア 同じ イ逆 }向きである。

[実験2]

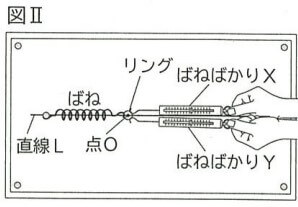

(A) 図Ⅱのように,実験1のリングにばねばかりYを取り付け、[実験1]と同じ点Oの位置でリングの中心が静止するよう、ばねばかりX、Yを直線Lに沿って引っ張った。

ただし、2本のばねばかりは一直線上にあるものとして考える。

(B) 図Ⅲのように、[実験1]と同じ点Oの位置でリングの中心が静止するよう,直線LとばねばかりX、Yの間の角度x、yを変化させた。

表は、引っ張ったばねばかりX、Yの示す値をまとめたものである。

| 角度x | 角度y | ばねばかりXの示す値 | ばねばかりYの示す値 |

| 30° | 30° | 2.9N | 2.9N |

| 45° | 45° | 3.5N | 3.5N |

| 60° | 60° | 『 』N | 『 』N |

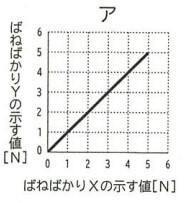

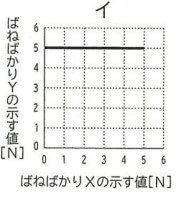

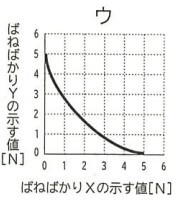

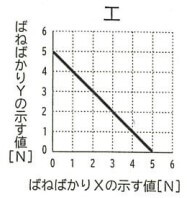

(2)[実験2](A)において、点Oの位置でリングの中心を静止させている状態で、ばねばかりX、Yの引く力を変えたとき、ばねばかりX、Yの示す値の関係はどのようなグラフで表されるか、次のア~エから選びなさい。

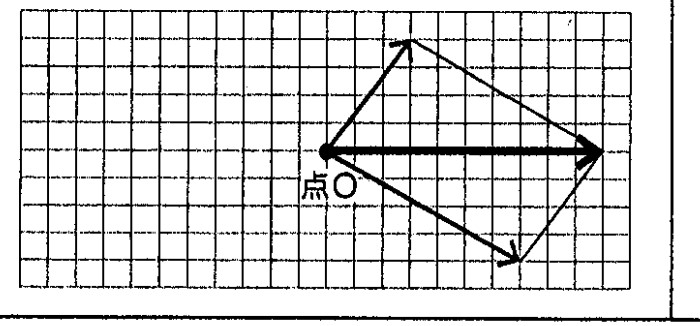

(3) [実験2](B)について、次の①、②の問いに答えなさい。

① 表の『 』に共通して当てはまる数値を書きなさい

②角度x、yを、それぞれ異なる角度にして実験を行ったとき、ばねばかりX、Yがリングを引く力は、図IVの矢印のように表すことができる。このとき、ばねばかりX、Yがリングを引く力の合力を表す矢印をかきなさい。ただし、作図に用いた線は消さないこと。

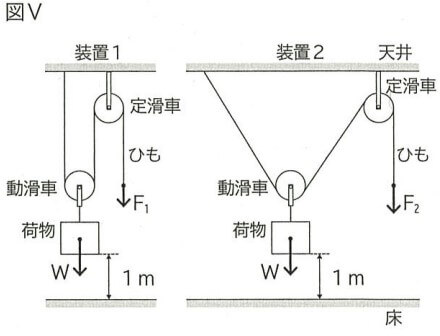

[実験3]

図Ⅴのように、ひもの一端と定滑車を天井に固定し、助滑車を用いて荷物を持ち上げる装置1、2をつくり、ひもを引いて同じ重さの荷物を床から1mの高さに持ち上げて静止させた。なお、荷物にはたらく重力の大きさをW、装置1、2でひもを引く力の大きさをそれぞれF1、F2とする。ただし、滑車やひもの摩擦,滑車やひもの質量、ひもののび縮みは考えないものとする。

(4)次の文は、装置1、2でひもを引く力がした仕事について、GさんとMさんが交わした会話の一部である。後の①、②の問いに答えなさい。

Gさん:装置1では、ひもを引く力の大きさは、荷物にはたらく重力の大きさWの[ a ]になるよね。

Mさん:装置2では、動滑車を通るひもの角度が、装置1と比べて開いているけれど、ひもを引くカの大きさF2はどうなるのだろう。

Gさん:実験2(B)の結果から、直線Lとばねばかりの間の角度が大きくなると、ばねばかりの示す値も大きくなっているから、装置2のF2は装置1のF1より大きくなっていると考えられるね。

Mさん:では、装置1と装置2で、荷物を同じ高さまで上げるとき、ひもを引く距離はどうなるかな。

Gさん:それは、仕事の原理で考えることができるね。

Mさん:なるほど。そうすると、装置2でひもを引く距離は、装置 1でひもを引く距離と比べて、b{ ア 短くなる イ 変わらない ウ 長くなる} ね。

① 文中の[ a ]に当てはまる語を、次のア〜エから選びなさい。

ア 4分の1

イ 2分の1

ウ 2倍

エ 4倍

②文中のbについて{ }内のア~ウから、正しいものを選びなさい。また。そのように判断した理由を書きなさい。

(1)①ア ②イ

リングが静止していることから、ばねがリングを引く力とばねばかり X がリンクを引く力はつり合っている。つり合っている 2 力は、一直線上にはたらき、力の大きさは等しく、力の向きは逆向きである。

(2)エ

実験 2(A)では、ばねばかり X がリングを引く力とばねばかり Y がリングを引く力の合力が、ばねがリングを引く力とつり合う。実験 1 で、ばねばかりメがリングを引く力と、ばねがリングを引く力がつり合っていて、ばねばかり X の示す値が 5.0N だったことから、ばねがリングを引く力の大きさは 5.0N である。よって、ばねばかり X の示す値とばねばかりとの示す値の和が常に 5.0N になるから、グラフはエのようになる。

(3)①5.0

②

①ばねを引く力と、ばねばかり X が引く力とばねばかり Y が引く力の合力はつり合う。そのた め、この合力は、ばねを引く力と大きさは等しく 5.0N で、力 の向きは逆向きである。この合力を対角線とし、ばねばかり X が引く向きとばねばかり Y が引く向きを 2 辺とする平行四辺形をつくると、合力とばねばかり X が引く力を 2 辺とする三角形と、合力とばねばかり Y が引く力を 2 辺とする三角形はともに正三角 形となる。よって、ばねばかり X が引く力とばねばかり Y が引く力の大きさは合力の大きさと等しく、5.0N になる。

②角度をもってはたらく 2 力の合力は、2 力を表す矢印を 2 辺とする平行四辺形の対角線で表される。よって、作図は、2 本の矢印を 2 辺とする平行四辺形をかき、点○を作用点とする対角線が合力となる。

(4)①イ ②記号ア 理由(例)装置 1,2 の仕事の大きさは同じであり、仕事の大きさが同じであれば力の大きさが大きい方が、力の向きに移動させた距離は小さくなるから。

①図の装置 1 のように、動滑車を使うと力の大きさは直接引き上げるときの 1/2になる。よって、ひもを引く力の大きさ、は荷物にはたらく重力の大きさ W の 1/2ある。なお、このとき、ひもを引く距離は直接引き上げるときの 2 倍になる。定滑車は力の向きを変えるだけである。

②仕事の大きさは、〔仕事(J)〕=〔力の大きさ(N)〕✕〔力の向きに動いた距離(m)〕で求められる。装置 1 も装置 2 も、同じ荷物を同じ高さまで持ち上げるので、仕事の大きさは同じである(仕事の原理)。また、実験 2(B)の結果より、直線 L とばねばかりの間の角度が大きくなると、ばねばかりの示す値も大きくなっているから、装置 2 のひもを引く力の大きさは装置 1 のひもを引く力の大きさ E」より大きくなる。したがって、装置 1 も装置 2 も仕事の大きさは同じなので、ひもを引く距離は、装置 2 の方が装置 1 より短くなる。

家庭教師のやる気アシストは、群馬県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。