前回は経済の仕組みと金融機関について学んでいきました。

今回は、財政と景気についてを学んでいきたいと思います。

国や地方公共団体の収入・支出、及び経済活動のことを財政と言います。

逆に家族や個人などの消費生活を営む単位であり、家でどのようにお金が使われているかを表したものを家計と言いました。コチラの記事で復習しておきましょう。

財政の役割としては主に3つの役割があります。

国や地方公団体の1年間の一切の支出のことを歳出といいます。

日本の財政の支出にはどのような特徴があるかをまとめていきたいと思います。

国や地方公共団体の1年間の一切の収入のことを歳入といいます。

日本の財政の収入にはどのような特徴があるかをまとめていきたいと思います。

税金のうち、税金を負担する人と税金を納める人が同じ税金を直接税、異なる税金を間接税と言います。また、国に納める税金を国税、都道府県や市町村に納める税金を地方税と言います。

表にまとめると以下のようになります。

| 国税 | 地方税 | |

|---|---|---|

| 直接税 | 所得税(累進課税) 法人税 相続税 | 都道府県民税、市町村民税 事業税、自動車税など |

| 間接税 | 消費税 酒税、たばこ税など | 都道府県・市町村たばこ税 地方消費税など |

売買・取引などに表れた経済活動の情況のことを景気と言います。

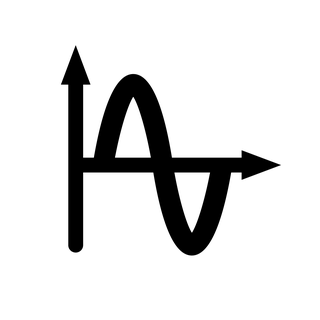

景気には波があり、4つのステージをくり返します。このことを「景気変動(景気循環)」と言います。

好景気(好況):経済活動が活発化する時期。物価も上昇し、インフレが進む。

↓

後退期

↓

不景気(不況):経済活動が活気を失う時期。物価が下がり、デフレになることもある。

↓

回復期

↓

好景気

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

行き過ぎた好況(バブル)や急激な不況(恐慌)にならないよう景気変動の波をおさえるために行われる政策のことを景気対策と言います。