新潟県の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

次の(1)~(6)の問いに答えなさい。

(1) ヒトの呼吸のしくみと血液のはたらきについて述べた文として、最も適当なものを、次のア~エから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア 血液中の二酸化炭素は、肺胞から毛細血管に排出される。

イ 肺では、動脈血が静脈血に変わる。

ウ 酸素は、血液によって全身の細胞に運ばれる。

エ 空気を吸うときは、ろっ骨が上がり、横隔膜も上がる。

(2) 下の表は、太陽系の惑星A~Dについて、それぞれの惑星の半径と密度をまとめたものである。木星型惑星の組合せとして、最も適当なものを、次のア~エから一つ選び、その符号を書きなさい。なお、半径は、地球を1とした場合の値である。

| 惑星 | A | B | C | D |

| 半径(地球=1) | 0.38 | 11.21 | 9.45 | 0.53 |

| 密度〔g/㎤〕 | 5.43 | 1.33 | 0.69 | 3.93 |

ア [ A・B ]

イ [ A.・C・D]

ウ [ A・D ]

エ [ B・C ]

オ [ B・C・D ]

カ [ C. D ]

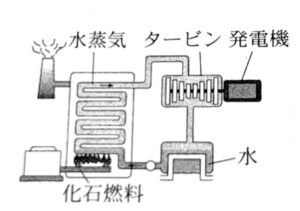

(3) 下の図は、火力発電のしくみを模式的に表したものである。火力発電では、化石燃料の燃焼により、高温・高圧の水蒸気をつくり、タービンを回して発電が行われており、この過程でエネルギーが変換されている。火力発電において、エネルギーが変換される順に、ア~エを並べ替え、その符号を書きなさい。

ア 運動エネルギー

イ 化学エネルギー

ウ 電気エネルギー

エ 熱エネルギー

(4) 60℃の水 300gが入っているビーカーに, 硝酸カリウム200gを入れ、よくかき混ぜたところ、全部溶けた。この水溶液の温度をゆっくりと下げていくと、 結晶が出てきた。 水溶液の温度を20℃まで下げたとき、出てくる結晶の質量は何gか。 求めなさい。 ただし, 20℃の水100gに溶ける硝酸カリウムの質量は32gとする。

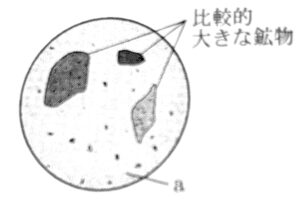

(5) 右の図は、火山岩をルーペで観察してスケッチしたものである。

火山岩は、図のように、比較的大きな鉱物と、 a のような小さな粒の部分からできていた。このとき、火山岩のでき方について述べた次の文中の【 X 】、【 Y 】に当てはまる語句の組合せとして、最も適当なものを、下のア~エから一つ選び、その符号を書きなさい 。

火山岩は、マグマが地表や地表付近で【 X 】冷えてできるので、ほとんどの鉱山は大きな結晶にならず、図中のaのような【 Y 】という組織ができる。

ア [ X・急に Y・石基 ]

イ [ X・急に Y・斑晶 ]

ウ [ X・ゆっくりと Y・石基 ]

エ [ X・ゆっくりと Y・斑晶 ]

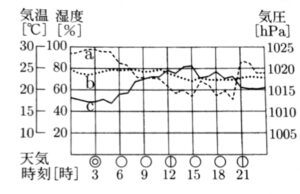

(6) 右の図は、新潟市におけるある年の6月10日の気象観測の結果をまとめたものである。図中のa~cの折れ線は、気温、温度、気温のいずれかの気象要素を表している。a~cに当てはまる気象要素の組合せとして、最も適当なものを、次のア~カから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア [ a・気温 b・湿度 c・気圧 ]

イ [ a・気温 b・気圧 c・湿度 ]

ウ [ a・湿度 b・気温 c・気圧 ]

エ [ a・湿度 b・気圧 c・気温 ]

ウ [ a・気圧 b・気温 c・湿度 ]

エ [ a・気圧 b・湿度 c・気温 ]

(1) ウ

ア‐運ばれるのは二酸化炭素ではなく炭素

イ‐静脈血が動脈血に変わる

ウ‐正解

エ‐息を吸う際、助骨が前上方に引きあがり、横隔膜が収縮する

(2) エ

木星型惑星とは、ガスを主成分とする巨大惑星のことを指す。すなわち、半径が大きく、密度が小さい惑星を選べばよい。

(3) イ → エ → ア → ウ

火力発電とは、燃料を燃やし熱を発生させることで水を沸騰させ、その蒸気 でタービンを回転させて発電する手法のことである。

(4) 104g

問題文より、20℃の水300gに硝酸カリウムは96g溶けることがわかる。

よって、結晶として析出される硝酸カリウムの質量は、200-96=104gとなる。

(5) ア

マグマが急激に冷やされて結晶になれなかった部分を石基といい、マグマが地下深くでゆっくりと冷えている間に結晶した鋳物粒を斑晶という。

(6) エ

明白に夜間に低下し、日中に上昇しているのはcのみである。よってcは気温の折れ線グラフである。飽和水蒸気量は温度に依存することから、基本的に夜 間は湿度が上昇し、日中は湿度が低下する。よってaが湿度、bが気圧と推察できる。

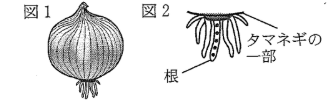

植物の根の成長を調べるために、 タマネギの根を用いて、次の実験1、2を行った。 この実験に関して、あとの (1)、(2) の問いに答えなさい。

【実験1】次の[Ⅰ]、[Ⅱ]の手順でタマネギの根の観察を行った。

[Ⅰ] 図1のように、タマネギを発根させた。発根させた根のうち1本に、図2のように先端から等間隔で5つの印をつけた。

[Ⅱ] [Ⅰ]で根に印をつけたタマネギを、ビーカーに入れた水につけて、3日間成長させた。その後、印の間隔がどのように変化したかを観察した。

【実験2】タマネギの根の先端部分を切り取ってプレパラートをつくり、図3の顕微鏡で観察した。

(1) 実験1について、3日後の根の印の間隔は、どのようになっているか。最も適当なものを、次のア~エから一つ選び、その符号を書きなさい。

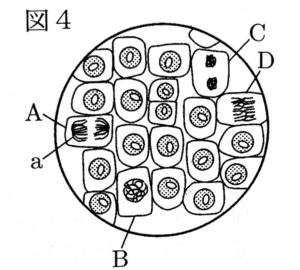

(2) 実験2について、図4は、できたプレパラートを顕微鏡で観察して、スケッチしたものである。図中のA~Dは、細胞分裂の過程におけるいろいろな段階の細胞である。このことに関して、次の①~③の問いに答えなさい。

① 顕微鏡の使い方について述べた文として、最も適当なものを、次のア~エから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア はじめに最も高倍率の対物レンズを用いて、観察をする。

イ 反射鏡を調節するときは、接眼レンズをのぞきながら行う。

ウ レンズの倍率を高くすると、視野が広くなる。

エ プレパラートと対物レンズを近づけながら、ピントを合わせる。

② 図4のaの部分について、ひものようなつくりを何というか。その用語を書きなさい。

③ A~Dの細胞を、分裂の進む順に並べ、その符号を書きなさい。

(1) ア

細胞分裂は根の先端で活発に行われる。

(2)

①‐イ

ア‐対物レンズは低倍率 → 高倍率の順で用いる。

ウ‐倍率を高くすると視野は狭くなる。

エ‐遠ざけながらピントを合わせる。

②‐染色体

細胞の核内に存在し、複数の遺伝子が記録されている構造体を、染色体という。

③‐B → D → A → C

1つの細胞が2つに分かれ、それらが再度成長する仕組みを細胞分裂という。

化学変化にともなう熱の出入りについて調べるために、次の実験を行った。この実験に関して、あとの、(1)~(3)の問いに答えなさい。

【実験】

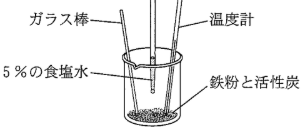

右の図のように、ビーカーに鉄粉5gと活性炭2gを入れて混ぜた後、質量パーセント濃度が5%の食塩水を2cm3加え、ガラス棒でかき混ぜながら、温度計で温度を測定すると、温度の上昇が確認できた。

(1) 食塩水について、次の①、②の問いに答えなさい。

① 次の【 X 】の中に物質の化学式を、【 Y 】、【 Z 】の中にイオンの化学式を書き入れて、水溶液中の塩化ナトリウムの電離を表す式を完成させなさい。

【 X 】→【 Y 】+【 Z 】

② 質量パーセント濃度が5%の食塩水を40gつくるとき、必要な食塩と水の質量はそれぞれ何gか。求めなさい。

(2) 化学変化が起こるときには、熱の出入りがともなう。このことについて、次の①、②の問いに答えなさい。

① 化学変化のうち、熱を周囲に放出し、温度が上がる反応を何というか。その用語を書きなさい。

② 化学変化には、熱を周囲から吸収し、温度が下がる反応もある。温度が下がる反応が起こる物質や水溶液の組み合わせとして、最も適当なものを、次のア~エから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア マグネシウムと酸素

イ 量産と水酸化バリウム水溶液

ウ 水酸化ナトリウム水溶液と塩酸

エ 炭酸水素ナトリウムとクエン酸水溶液

(3) 寒いときにあたたまるために使うカイロは、この実験と同じ化学変化を利用している。カイロを持つ手があたたまるのは、カイロから手に熱が伝わるためである。このような熱の伝わり方を何というか。その用語を書きなさい。

(1)

① XーNaCl YーNa⁺ ZーCl⁻

塩化ナトリウムは塩化物イオンとナトリウムイオンに電離する。

② 食塩‐2g 水‐エ

食塩の質量をxとおくと、x/40=0.05と関係式ができる。そして、40-x が求める 水の質量となる。

(2) ①‐発熱反応 ②‐エ

エネルギーを熱などとして放出する化学反応を発熱反応という。

(3) 伝導(熱伝導)

高温側から低温側へ熱が伝わる現象を熱伝導という。

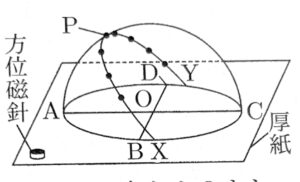

健一さんは、太陽の動きを調べるため, 透明半球を用いて、太陽の観察を行うことにした。

夏のある日に新潟県のある地点で、 右の図のように、厚紙に透明半球を置いたときにできる円の中心を0とし、方位を定めて、透明半球を固定した。 午前9時から午後3時まで1時間おきに、太陽の位置を透明半球上に油性ペンで印をつけて記録した。

また、太陽が南中した時刻に、太陽の位置を透明半球上に印をつけて記録し、この点をPとした。 記録した太陽の位置をなめらかに結んで、透明半球のふちまで延長して曲線XY をつくった。

このことに関して、次の(1)~(6)の問いに答えなさい。なお、図中のADは、それぞれOから見た東西南北のいずれかの方向にある円周上の点である。

(1) 0から見て、 東の方向にある点として、最も適当なものを、図中のA~Dから一つ選び、その符号を書きなさい。

(2) 太陽などの天体は、時間の経過とともにその位置を変えているように見える。 このような、地球の自転による天体の見かけの動きを何というか。 その用語を書きなさい。

(3) 太陽の位置を透明半球上に油性ペンで印をつけて記録するとき、どのように印をつければよいか。 「油性ペンの先端の影」 という語句を用いて書きなさい。

(4) 太陽の南中高度を表す角として、最も適当なものを、次のア~カから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア ∠ACP

イ ∠AOP

ウ ∠BOP

エ ∠BPD

オ ∠COP

カ ∠DOP

(5) 透明半球上につくった曲線XYについて 午前9時の点から午後3時の点までの長さと、午前9時の点からPまでの長さをはかると、それぞれ12cm、5.5cmであった。観察を行った日の太陽が南中した時刻として、最も適当なものを、次のア~エから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア 太陽が南中する時刻も太陽の南中高度も、ともに異なる。

イ 太陽が南中する時刻は異なるが、太陽の南中高度は同じになる。

ウ 太陽が南中する時刻は同じになるが、太陽の南中高度は異なる。

エ 太陽が南中する時刻も太陽の南中高度も、ともに同じになる。

(6) 健一さんが観察を行った地点と、緯度は同じで、経度が異なる日本のある地点で、同じ日に太陽の観察を行った場合、太陽が南中する時刻と太陽の南中高度は、健一さんが観察を行った地点と比べてどのようになるか。最も適当なものを、次のア~エから1つ選び、その符号を書きなさい。

ア 太陽が南中する時刻も太陽の南中高度も、ともに異なる。

イ 太陽が南中する時刻は異なるが、太陽の南中高度は同じになる。

ウ 太陽が南中する時刻は同じになるが、太陽の南中高度は異なる。

エ 太陽が南中する時刻も太陽の南中高度も、ともに同じになる。

(1) B

太陽は東から昇り、南の空を通り西に沈む。

(2) 日周運動

地球の自転によって、天球上の恒星やその他の天体が毎日地球の周りを 回るように見える見かけの運動のことを日周運動という。

(3) 解答例:油性ペンの先端の影が、円の中心に来るようにして印をつける。

油性ペンの先端の影が円の中心Oに来るように印をつけることで、ペン先が、その瞬間の太陽がある方向を正確に示すことになる。

(4) イ

南中高度は0≦h≦90の範囲で表される。

(5) ア

(15-9)/12により、1cm当たりの時間が概算できる。これに5.5を掛け、算出 された値に9を足せば、南中時刻が導出される。なお、小数点以下の値に60を掛け、分を導出すること。

(6) イ

南中高度は緯度に依存する。しかし、南中時刻は経度によって変わる。

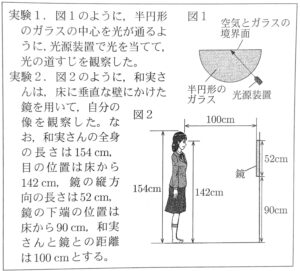

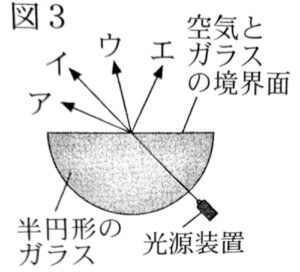

光の進め方いついて調べるために、次の実験1、2を行った。この実験に関して、あとの(1)~(4)の問いに答えなさい。

(1) 実験1について、 光の進み方を表したものとして、 最も適当なものを、図3のア~エから

一つ選び、その符号を書きなさい。

(2) 実験1について、光がガラスから空気へ進むときの入射角を大きくしていくと、

全反射が起きた。 このような光の性質を利用しているものとして、 最も適当なものを、

次のア~エから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア エックス線写真

イ けい光灯

ウ 光ファイバー

エ 虫眼鏡

(3) 実験2について、和美さんから見える自分の像として、最も適当なものを、次のア~エから一つ選び、その符号を書きなさい。

(4) 次の文は,実験2において, 和実さんが全身の像を観察するために必要な鏡の長さと,その鏡を設置する位置について述べたものである。文中の【X】【Y】 に当てはまる値を それぞれ求めなさい。 ただし、和実さんと鏡との距離は変えないものとする。

和実さんが全身の像を観察するためには,縦方向の長さが少なくとも【X】cmの鏡を用意し、その鏡の下端が床から

【Y】 cmの位置になるように設置すればよい。

(1) ア

ある媒質から他の媒質に進むとき、光線はその境界面で進行方向を変え る。この現象を屈折という。

(2) ウ

ガラスやプラスチックなどでできた、光を通す繊維を光ファイバーという。

(3) エ

目の高さから鏡の下端までの直線を引き、入射角=反射角となるように作 図を行う。

(4) X = 77cm Y = 71cm

X = 142 (足元から目までの高さ) / 2 + 12 (目から頭頂までの高さ )/ 2

Y = 142 (足元から目までの高さ) / 2 である。 なお、2で割るのは【反射角=屈折角】だからである。

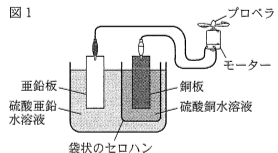

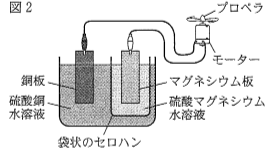

電池の仕組みを調べるために、次の事件1,2を行った。この実験に関して、あとの(1)~(3)の問いに答えなさい。

【実験1】

図1のように、硫酸銅水溶液と銅板が入った袋状のセロハンを、硫酸亜鉛水溶液と亜鉛板が入ったビーカーの中に入れた。銅板と亜鉛板を、それぞれ導線でモーターとつないだところ、プロペラが回転した。

【実験2】

図2のように、硫酸マグネシウム水溶液とマグネシウム板が入った袋状のセロハンを、硫酸銅水溶液と銅板が入ったビーカーの中に入れた。マグネシウム板と銅板を、それぞれ導線でモーターとつないだところ、プロペラが実験1とは逆に回転した。

(1) 実験1について、次の①、②の問いに答えなさい。

① 銅、亜鉛の化学式を、それぞれ書きなさい。

② 水溶液に入っている銅いたと亜鉛板のそれぞれにおこる変化について述べた文として、最も適当なものを、次のア~エから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア 銅板も亜鉛板も、ともに溶け出す。

イ 銅板は溶け出し, 亜鉛板は表面に物質が付着する。

ウ 銅板は表面に物質が付着し, 亜鉛板は溶け出す。

エ 銅板も亜鉛板も,ともに表面に物質が付着する。

(2) 次の文は,実験2において、プロペラが実験1とは逆に回転した理由を説明したものである。文中の【X】~【Z】に当てはまる語句の組合せとして、最も適当なものを、下のア~カから一つ選び、その符号を書きなさい。

(2) 次の文は,実験2において、プロペラが実験1とは逆に回転した理由を説明したものである。文中の【X】~【Z】に当てはまる語句の組合せとして、最も適当なものを、下のア~カから一つ選び、その符号を書きなさい。

実験1では【X】 が一極になり、モーターに電流が流れたが、【Y】 の方が陽イオンになりやすく、実験2では【Z】 が一極になり、 モーターに電流が流れたから。

ア. [X. 亜鉛板 Y. 銅に比べてマグネシウム Z. 銅板] イ. [X. 亜鉛板 Y. 銅に比べてマグネシウム Z. マグネシウム板]

ウ. [X. 亜鉛板 Y. マグネシウムに比べて銅 Z. 銅板] エ. [X. 亜鉛板 Y. マグネシウムに比べて銅 Z. マグネシウム板]

オ. [X. 銅板 Y. 銅に比べてマグネシウム Z. マグネシウム板] エ. [X. 銅板 Y. マグネシウムに比べて銅 Z. マグネシウム板]

ア X 亜鉛板 Y 銅に比べてマグネシウム Z 銅板

イ X 亜鉛板 Y 銅に比べてマグネシウム Z マグネシウム板

ウ X 亜鉛板 Y マグネシウムに比べて銅 Z 銅板

エ X 亜鉛板 Y マグネシウムに比べて銅 Z マグネシウム板

オ X 銅板 Y 銅に比べてマグネシウム Z マグネシウム板

カ X 銅板 Y マグネシウムに比べて銅 Z マグネシウム板

(3) 実験1、2で用いた袋状のセロハンのはたらきについて述べた文として、最も適当なものを、次のア~エから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア 2種類の水溶液を分けて、 水溶液中のイオンが通過できないようにする。

イ 2種類の水溶液を分けて、 水溶液中の陽イオンだけが通過できないようにする。

ウ 2種類の水溶液を分けるが、 水溶液中のイオンは通過できるようにする。

エ 2種類の水溶液を分けるが、水溶液中の陽イオンだけは通過できるようにする。

(1) ①‐銅:Cu 亜鉛:Zn ②‐ウ

亜鉛版→モーター→銅板の方向で電子が移動するため、銅板に銅が付着 する。そして、亜鉛はイオン化するため溶けだす。

(2) イ

電子が流れる方向と逆方向へ電流が流れる。そのことからXは亜鉛版とわかる。イオン化傾向の観点から、銅に比べマグネシウムは陽イオンになりやすく、 マグネシウム板から銅板へモーターを伝って電子が流れると考えられる。

(3) ウ

ダニエル電池におけるセロハンの主な働きは、溶液が混ざらないようにすることと、イオンを透過することで二つの溶液の電荷を等しくすることである。

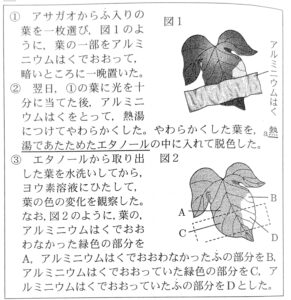

理科の授業で、理子さんの班は、光合成が行われるときの条件を調べるために、 アサガオの葉を用いて、 次のⅠの手順で実験を行った。 Ⅱはこの実験の結果であり、Ⅲは実験後の理子さんと班のメンバーによる会話の一部である。Ⅰ~ Ⅲ に関して、あとの(1)~(3)の問いに答えなさい。

Ⅰ 実験の手順

Ⅱ 実験の結果

Ⅲ 実験後の会話の一部

(1) 下線部分aについて、 エタノールをあたためる際、熱湯を用いるのはなぜか。 その理由を書きなさい。

(2)【X】、【Y】 に最もよく当てはまるものを、次のア~カからそれぞれ一つずつ選び、その符号を書きなさい。

ア 光合成は、葉の緑色の部分で行われていること

イ 光合成は、葉のふの部分で行われていること

ウ 光合成は、葉緑体と呼ばれる部分で行われていること

エ 光合成には、 二酸化炭素が必要であること

オ 光合成には, 暗いところに一晩置くことが必要であること

カ 光合成には, 葉に光を当てる必要があること

(3)下線部分 bについて、対照実験とはどのような実験か。 「条件」 という語句を用いて書きなさい。

(1) 解答例:エタノールは引火しやすいから。

エタノールは沸点が低いため、非常に引火しやすい。なので、直接加熱することは非常に危険である。

(2) X‐ア Y‐カ

光合成とは、光から得たエネルギーを用いて、グルコース等の炭素有機物を生成する働きであることを思い出しておく。グルコースはヨウ素液により青紫色 を示す。よって、光合成はAのみで行われていることがわかる。 AとBの違いは葉の色のみである。よって、光合成は葉の緑色の部分で行われて いることがわかる。

(3) 解答例:調べたい条件以外の条件を同じにして行う実験。

特定の条件の効果を調べるために、他の条件はすべて同じにして、その条 件のみを除いて行う実験を、対照実験という。

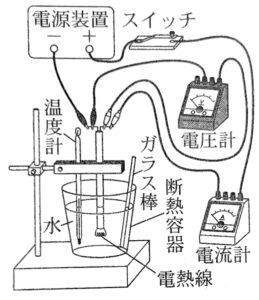

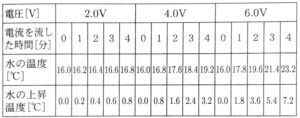

電熱線から発生する熱による水の温度の上昇について調べるために、,電気抵抗が2Ωの電熱線を用いて、次の実験1~3を行った。

この実験に関して、下の(1)~(5)の問いに答えなさい。 ただし、電熱線から発生する熱は、すべて水の温度の上昇に使われたものとする。

実験1. 右の図のように、電源装置、 スイッチ、電流計、電圧計、電熱線を用いて回路をつくり、水140cm² (140g) を入れた断熱容器に、 電熱線、温度計、ガラス棒を入れた。

断熱容器内の水の温度が、室温と同じ16.0℃になるまで放置した後、スイッチを入れて、電圧計が2.0Vを示すように電源装置を調節して電流を流した。 ガラス棒で、静かに水をかきまぜながら、断熱容器内の水の温度を、スイッチを入れてから1分ごとに4分間測定した。

実験2. 実験1と同じ手順で, 電圧計が4.0Vを示すように電源装置を調節して、 断熱容器内の

水の温度を測定した。

実験 3. 実験1と同じ手順で、電圧計が 6.0Vを示すように電源装置を調節して、断熱容器内の

水の温度を測定した。

下の表は、実験1~3の結果をまとめたものである。

(1) 実験1について、電流計は何Aを示すか。 求めなさい。

(2) 実験2について, 電熱線が消費する電力は何Wか。求めなさい。

(3) 次の文は、実験1、2において、電熱線で発生する熱量について述べたものである。 文中の 【X】 に当てはまる語句として、 最も適当なものを、下のア~エから一つ選び、その符号を書きなさい。

実験2で電流を1分間流したときに電熱線で発生する熱量は、 実験1で電流を【X】 流したときに電熱線で発生する熱量と同じになる。

ア 1分間

イ 2分間

ウ 3分間

エ 4分間

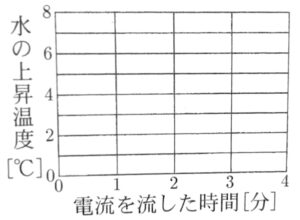

(4) 実験3について、表をもとにして、電流を流した時間と水の上昇温度の関係を表すグラフを右にかきなさい。

(5)実験1~3について、電流を流した時間と水の上昇温度には、どのような関係があるか。

「電力」という語句を用いて書きなさい。

(1) 1A

オームの法則:V=RIより算出できる。

(2) 8W

公式:J=VI=V²/R=RI²を用いることにより、単位時間あたりに消費される ジュール熱を導出できる。

(3) エ

(4) 解答例:略

表の6Vの結果にあたる数値をプロットする。

(5) 解答例:電力が一定の時、水の上昇温度は、電流を流した時間に比例する。

グラフの結果より、時間と水温の上昇には強い相関関係が確認できる。“電力が一定の状況下で”と同義の語句と、相関関係に触れている必要がある。

家庭教師のやる気アシストは、新潟県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。