熊本県の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、

対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

【1】次の各問いに答えなさい。

博樹さんは、教室の水槽で育てているメダカとオオカナダモの細胞の観察を行い、記録をまとめた。次は、その記録の一部である。

メダカとオオカナダモの細胞の観察

〔観察日と天気〕

9月8日 晴れ

〔目的〕

メダカとオオカナダモの細胞のようすを観察する。

〔方法〕

I. チャックのついた透明な袋にメダカを水とともに入れ、【(a)顕微鏡】で尾びれを観察する。観察後はすぐにメダカを水槽に戻す。

II. オオカナダモの葉を2枚用意する。それぞれを熱湯に数分ひたした後、1枚は水を1滴落とし、もう1枚はヨウ素液を1滴落として、それぞれを顕微鏡で観察する。

〔結果〕

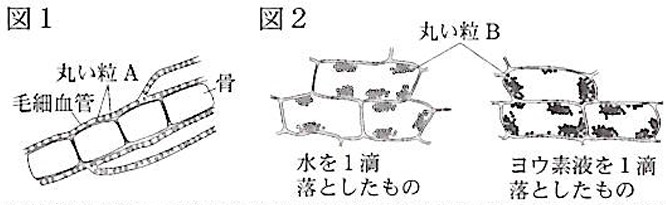

方法Iで観察した尾びれのようすは図1のとおり。丸い粒Aが毛細血管の中を一定方向に流れているようすが観察された。

方法IIで観察したそれぞれの葉のようすは図2のとおり。【(b)ヨウ素液を1滴落としたものでは、丸い粒Bが青紫色に染まっている】ようすが観察された。

(1) 【 (a) 】について、次のア〜エを顕微鏡を正しく操作する順に並べたとき、2番目と4番目にくるものはどれか。ア〜エからそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

ア.観察したいものが、よりはっきり見えるようにしぼりを調節する。

イ.対物レンズを最も低い倍率のものにする。

ウ.調節ねじを回して対物レンズとプレパラートを離していき、ピントを合わせる。

エ.プレパラートをステージの上にのせ、プレパラートと対物レンズの間をできるだけ近づける。

(2) 基本【 (b) 】のようすから、丸い粒Bは【 ① 】であると考えられる。また、丸い粒A、Bのうち、細胞であるのは丸い粒【 ② 】の方である。【 ① 】に適当な語を入れなさい。また、【 ② 】に当てはまるものを、A、Bのいずれかの記号で答えなさい。

次に、博樹さんはオオカナダモの行う光合成について調べるため、次のような実験を行った。

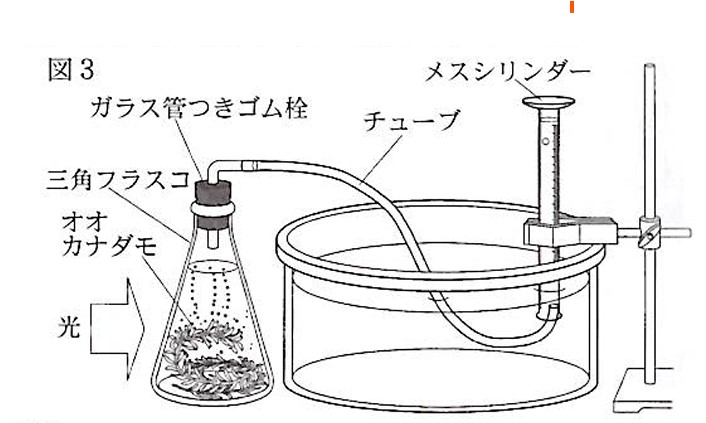

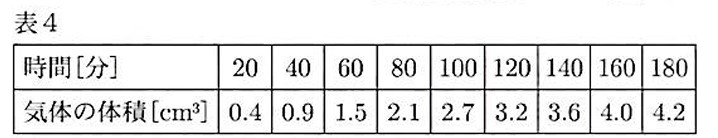

図3のように、BTB液を加えて青色になった水を三角フラスコの上部まで入れ、その中にオオカナダモを入れた。BTB液の色が黄色になるまで十分に息を吹き込んだ後、ガラス管つきゴム栓をして光を当てた。チューブから気泡が出始めてから、メスシリンダーに集まった気体の体積を20分ごとに180分間測定した。表4は、その結果を示したものである。測定開始180分後には、三角フラスコ内のBTB液の色は青色になっていた。

(3) 表4から、測定を開始して①(ア.60分 イ.100分 ウ.140分)以降に、20分ごとの気体の発生量が減少していることがわかる。博樹さんは、この20分ごとの気体の発生量の減少について、「水中の二酸化炭素量が原因ではないか」と考えた。この考えが正しいことを確かめるためには、測定開始180分後すぐに、三角フラスコ内の水に二酸化炭素を溶かして光を当て、20分ごとの気体の発生量が②(ア.0.0cm³ イ.0.2cm³ ウ.0.4cm³ エ.0.6cm³)より多くなることを確認するとよい。

①、②の( )の中からそれぞれ最も適当なものを一つずつ選び、記号で答えなさい。

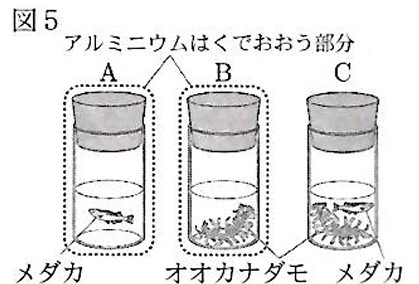

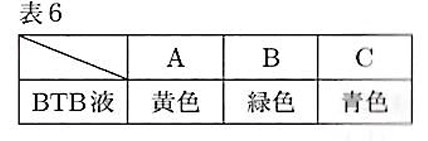

次に博樹さんは、BTB液を加えた青色になった水に息を吹き込んで緑色にし、これを3つのガラスの容器に入れ、それぞれA,B,Cとした。図5のように、Aにメダカを、Bにオオカナダモを、Cにメダカとオオカナダモを入れ、それぞれゴム栓で密閉した。A,Bは、光が当たらないように全体をアルミニウムはくでおおい、A~Cの容器に光を当てて放置し、一定時間後のBTB液の色の変化を調べた。表6は、その結果を示したものである。なお、メダカ、オオカナダモは、それぞれほぼ同じ大きさのものを用いた。

(4) この実験において、メダカの呼吸によって放出された二酸化炭素の量をX、オオカナダモの呼吸によって放出された二酸化炭素の量をY、オオカナダモの光合成によって吸収された二酸化炭素の量をZとする。表6の結果をもとにX~Zを比較したとき、それらの量の関係として適当なものを、次のア~カから三つ選び、記号で答えなさい。

ア. X > Y イ. X < Y ウ. X > Z エ. X < Z オ. Y > Z カ. Y < Z

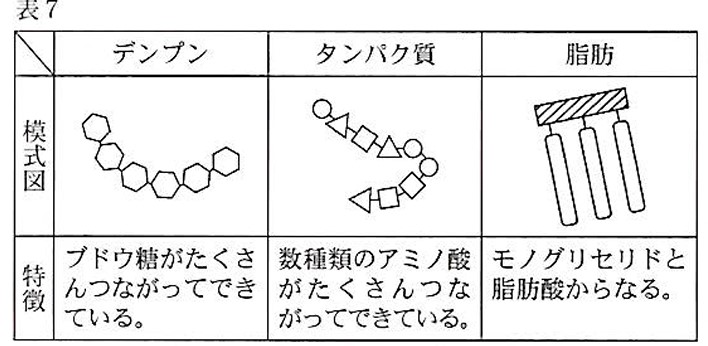

【2】表7は、葵さんが食べ物に含まれる栄養分のつくりについてまとめたものの一部である。

(1) 脂肪が分解されてできるモノグリセリドを、表7の模式図をもとにしてかきなさい。

(2) タンパク質に関する内容として正しいものを、次のア~オから二つ選び、記号で答えなさい。

ア. 筋肉など体をつくる材料になる。

イ. 主に米や小麦、いもに含まれる。

ウ. 胆汁によって分解されやすくなる。

エ. 小腸の柔毛で吸収され、リンパ管に入る。

オ. 胃液に含まれる消化酵素によって分解される。

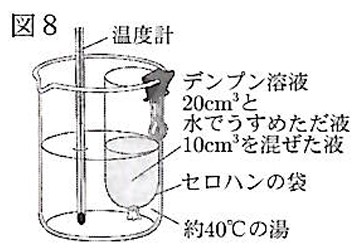

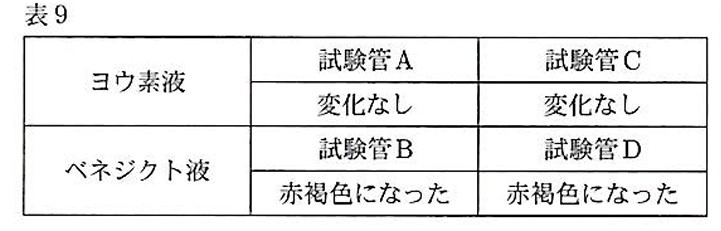

葵さんは、デンプンがセロハンを通り抜けないことを利用し、だ液によるデンプンの分解について調べる実験を行った。図8のように、デンプン溶液20cm³と、水でうすめただ液10cm³を混ぜた液をセロハンの袋に入れ、約40℃の湯を入れたビーカーに30分間つけた。試験管A~Dを用意し、A,Bにセロハンの袋の中の液を5cm³ずつ入れ、C,Dにセロハンの袋の外の液を5cm³ずつ入れた。その後、試験管A,Cにヨウ素液を2,3滴加えた。また、試験管B,Dにベネジクト液を少量加え、沸とう石を入れてガスバーナーで加熱した。表9は、その結果を示したものである。

実験を終えた葵さんは、表9を見ながら、先生と次のような会話をした。

葵: デンプンがすべて分解されていることは、表9の試験管【 ① 】の結果から判断できます。また、分解されてできた糖がセロハンの穴よりも小さいことは、試験管【 ② 】の結果から判断できます。

先生: そうですね。しかし、この実験だけでは、だ液によってデンプンが分解されたとは言い切れませんよ。さらに、セロハンの袋に入れる液をかえて、同様の実験を行い、結果を比較する必要がありますね。

(3) 【 ① 】、【 ② 】に当てはまるものを、A~Dのいずれかの記号でそれぞれ答えなさい。

(4) 太字の実験では、セロハンの袋に入れる液をどのような液にかえればよいか、書きなさい。また、液をかえた実験において、試験管A’~D’を用意し、試験管A’には試験管Aと同じ操作を行い、同様に試験管B’,C’,D’には、それぞれ試験管B,C,Dと同じ操作を行ったとき、その結果はどうなると考えられるか。試験管A’~D’について、次のア~ウからそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

ア. 赤褐色になる

イ. 青紫色になる

ウ. 変化しない

【1】

(1) 2番目:エ 4番目:ア

イ→エ→ウ→アの順番である。最初は対物レンズを最も低い倍率のものにしないとプレパラートと対物レンズがぶつかり、プレパラートが割れる危険性があるので要注意。

(2) ①‐葉緑体 ②‐A

①葉緑体の中では二酸化炭素と水からデンプンと酸素が生成される光合成という現象が起こる。デンプンはヨウ素液と反応し青紫色に染まるため、A は葉緑体である。

②毛細血管を流れているのは赤血球であり、これは細胞の一つである。B の方は B を囲っている部屋のようなものが細胞であり、B が細胞というわけではない。

(3) ①‐イ ②‐イ

①60 から 100 分後までの 20 分ごとの酸素の発生量は 0.6 cm3だが、100 を超えてから次第に減少していく。

②二酸化炭素の量が足りず、気体の発生量が減少しているとこの問題では考えている。160分から 180 分の間では気体の発生量は 0.2 cm3となっており、二酸化炭素の量を増やしたときに 0.2 cm3より多くなっているかを確認することで、二酸化炭素の量が原因とわかるので答えはイ。

(4) ア、エ、カ

BTB 溶液が黄色であれば酸性、緑色では中性、青色ではアルカリ性になったことを示している。二酸化炭素は酸性なので、A と B では A の方がより、二酸化炭素が出たということが考えられるため X>Y(ア)である。C では、BTB 溶液の色が変わっていないため、オオカナダモの呼吸とメダカの呼吸によって排出された二酸化炭素はすべてオオカナダモの光合成につかわれたと考えられる。そのため、Z>X(エ)、Z>Y(カ)となる。

【2】

(1) 図を参照

脂肪から脂肪酸が2個外れてモノグリセリドとなる。

【2】

(1) 図を参照

脂肪から脂肪酸が2個外れてモノグリセリドとなる。

(2) ア、オ

タンパク質は筋肉や皮膚を構成する重要な栄養素で、胃液に含まれる消化酵素により、大きなタンパク質が小さなタンパク質に分解される。イはデンプン。ウは脂肪。エはブドウ糖とアミノ酸。

(3) ①‐A ②‐D

①ヨウ素液の色が変化していないということはデンプンが存在していないということなので、A か C である。また、セロハンの中にデンプンがあるので C にはもともとデンプンはないので結果を判断するのは A である。

②べネジクト液が反応したということは麦芽糖が存在したということになる。セロハンを通過したかどうかを確認するためにはセロハンの外の液の試験管を見るべきなので D である。

(4) (例)デンプン溶液 20 cm3と水 10 cm3を混ぜた液 (試験管 A’)イ (試験管 B’)ウ

(試験管 C’)ウ (試験管 D’)ウ

だ液によってデンプンが分解されたかどうかを確かめる実験なので、だ液ではなく水にしたらデンプンはどうなるか見ることで水ではデンプンが分解されず、だ液によって分解されたとわかる。A’ではデンプンがそのまま残るためヨウ素液と反応し、イになる。B’、D’ではデンプンが分解されず麦芽糖にならないため変化しない。C’ではデンプン溶液がセロハンを通過しないため、変化しない。

次の各問いに答えなさい。

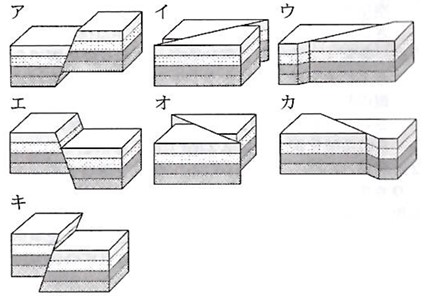

【1】令子さんは、太陽の動きに興味を持ち、季節ごとの太陽の1日の動きについて調べた。

(1) 太陽は、高温の①(ア.気体 イ.液体 ウ.固体)のかたまりであり、自ら光や熱を宇宙空間に放つ天体である。このような天体を【 ② 】という。【 ① 】の( )の中から正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。また、【 ② 】に適当な語を入れなさい。

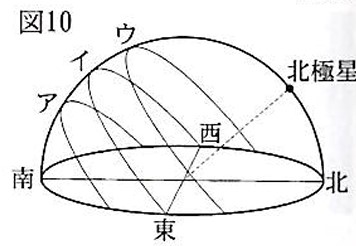

(2) 図10は天球を表しており、ア~ウは春分、夏至、秋分、冬至のいずれかの太陽の日周運動のようすを示している。冬至の太陽の日周運動のようすを示しているものをア~ウから一つ選び、記号で答えなさい。また、北緯32.5°における冬至の太陽の南中高度を答えなさい。

次に令子さんは、6月の晴れた日に、北緯32.5°の熊本県内のある地点で、I~IVの順で日時計を作成して時刻を調べる実験を行った。

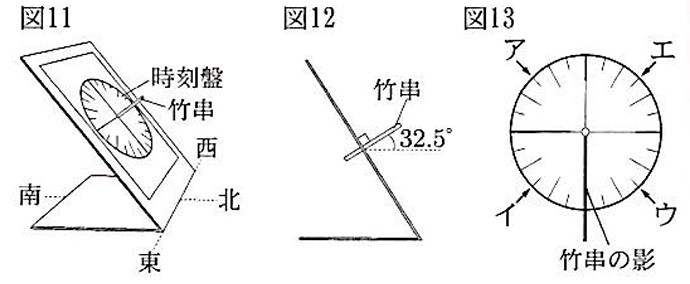

I. 画用紙に円をかき、時刻の目安として円の中心から15°おきに円周に目盛りを記した時刻盤を作成した。

II. 時刻盤の中心に竹串を通し、竹串と時刻盤が垂直になるようにして固定した。

III. 図11のように時刻盤を真北に向け、図12のように竹串が水平面に対して観測地の緯度の分だけ上方になるようにして固定した。なお、図12は、図11を東側から見たものであり、竹串の延長線上付近には北極星があることになる。

IV. 図13のように時刻盤の目盛りと竹串の影の位置が重なった12時10分から1時間ごとに、18時10分まで竹串の影を観察した。

(3) 15時10分の時刻盤に映った竹串の影の位置として最も適当なものを、図13のア~エから一つ選び、記号で答えなさい。

(4) 実験で用いた日時計について、正しく説明しているものを、ア~エから二つ選び、記号で答えなさい。ただし、日時計は晴れた日に使用するものとする。

ア.時計版に移る竹串の影の長さは、1日の中では正午から夕方にかけて長くなる。

イ.正午の時刻版に映る竹串の影の長さは、夏至の日から秋分の日にかけて長くなる。

ウ.夏至の日と秋分の日では、日時計を利用できる時間の長さは同じである。

エ.冬至の日は、時刻盤に竹串の影が映らない。

【2】明雄さんは、学校の近くにある露頭の観察を行い、記録をまとめた。次は、その記録の一部である。

露頭の観察

〔観察日と天気〕

10月23日 晴れ

〔目的〕

学校の近くにある露頭を観察し、地層のでき方を考える。

〔方法〕

I. 露頭のようすをスケッチする。

II. 地層の特徴を調べる。

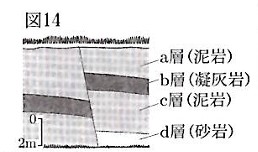

〔結果〕

〔観察後に調べたこと〕

(1) 大地が大きな力を受けて上昇することを【 ① 】といい、この作用により水底に堆積した地層を陸上で観察することができる。また、地表に出ている岩石は、太陽の熱や水のはたらきなどによって表面からぼろぼろになっていく。このような現象を【 ② 】という。

【 ① 】、【 ② 】に適当な語を入れなさい。

(2) 下線部について、化石は堆積岩の層から見つかることがあるが、火成岩の層からは見つからない。化石が火成岩の層からは見つからない理由を書きなさい。

(3) 露頭の観察の結果と観察後に調べたことから考えられるものを、次のア~オからすべて選び、記号で答えなさい。

ア. 火山活動によって火山灰が堆積した層がある。

イ. 地層ができたときはサンゴが生息するような暖かな浅い海であった。

ウ. c層よりb層の方が先に堆積した地層である。

エ. 河川や湖の底でつくられた層がある。

オ. 地層ができた後、大地に大きな力が加わった。

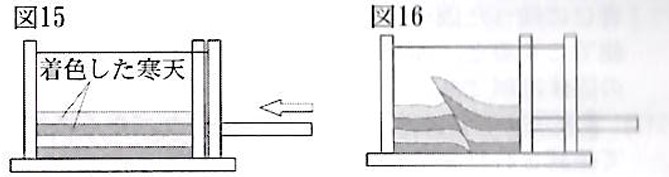

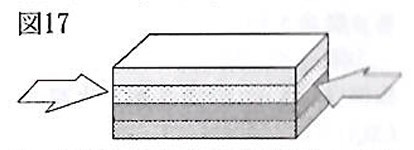

図14の断層は、どのような力がはたらいてできたのかを調べるため、明雄さんは、次の実験を行った。

次の図15のような側面を水平方向に動かすことができる透明のプラスチック容器の中に、着色した寒天を水平に入れ、地層を再現した。その後、図15の矢印の向きにプラスチック容器の側面をゆっくりと動かし、地層に見立てた寒天の変化を観察した。図16は、その結果を示したものである。

明雄さんは実験の結果から、図14の断層は、横から押す力がはたらくことで生じたと考えた。

(4)

図17は、大地に矢印の向きに横から押す力がはたらくようすを模式的に示したものである。図17のように力がはたらいたとき、生じる可能性のある断層のようすを表したものとして適当なものを、次のア~キからすべて選び、記号で答えなさい。

【1】

(1) ①‐ア ②‐恒星

太陽は水素・ヘリウムの2種類の気体からできている。自ら、光や熱を放つ天体を恒星という。

(2) (冬至)ア(太陽の南中高度)34.1 度

冬至は一番昼の長さが短く、南中高度も低く、南寄りを通る(北半球の時)のためア。南中高度は 90-32.5-23.4=34.1 である。夏至であれば 90-32.5+23.4=80.9 となる。

(3) イ

図のように、竹串の延長線上に北極星があり、時刻盤を天球まで広げると、その円周が春分・秋分の日の太陽の日周運動の軌跡になる。時刻盤は天の赤道に平行になっているので、竹串の影は太陽の日周運動にしたがって1時間に 15度ずつ移動していく。したがって、図 13 の状態から 3 時間

経過した 15 時 10 分には影は時計回りに 45 度移動したのでイの位置になる。

(4) イ、エ

ア:時刻盤は天の赤道に平行になっているので太陽の方向と時刻盤のなす角度は1日中一定であるので一日の中で影の長さは変わらない。

ウ:夏至の日と秋分の日では昼の長さが異なる。

エ:秋分から春分までの半年間は太陽が時刻盤の南側を通るので時刻盤に竹串の影はできない。

【2】

(1) ①‐隆起 ②‐風化

①地震などの影響で土地が持ち上げられる現象のことを隆起と呼ぶ。

②時間をかけてゆっくりとぼろぼろになっていく現象を風化といい、風化が進むと砂や土になる。

(2) 解答例:火成岩はマグマが冷えて固まってできたものであるから。

火成岩はマグマが冷えて固まったもの。マグマは非常に高温であり、火成岩の形成過程で化石が入ってしまってもすぐに溶けてしまうので、火成岩の中で化石は見つからない。

(3) ア、エ、オ

ア:凝灰岩は火山灰が堆積してできたものなので適切。

イ:カワニナやタニシは川や湖に生息する生物なので、この地層は川や湖でできた地層と考えられる。よって不適切。

ウ:地層は下に行くほど古い。b層はc層の上にあるため不適切。

エ:イと同様、カワニナやタニシは川や湖に生息する生物なので、この地層は川や湖でできた地層と考えられる。よって適切。

オ:観察結果に「断層によってずれていた。」とあるため、地層が堆積した後に地震やプレートの動きなどで断層が起きたと考えられる。よって適切。

(4) イ、オ、キ

イは押す力によって右横にずれた断層、オは左横にずれた断層、キは縦にずれた逆断層である。

次の各問いに答えなさい。

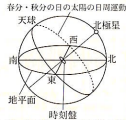

【1】葵さんは、先生から「銅はクジャク石からも取り出すことができる」という話を聞き、図18のクジャク石に含まれる銅の割合を調べるため、次の実験Ⅰ、Ⅱを行った。

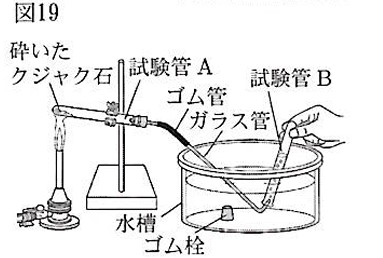

実験Ⅰ. クジャク石1.00gを細かく砕いて試験管Aに入れ、図19のような装置で加熱し、発生した気体を試験管Bに集めた。加熱後、【ⓐ試験管A内に液体が発生していたので、青色の塩化コバルト紙につけると赤色に変化した。】また、試験管Bに石灰水を入れると白くにごった。試験管Aのクジャク石は黒色の物質に変化し、その質量を測定すると0.72gであった。

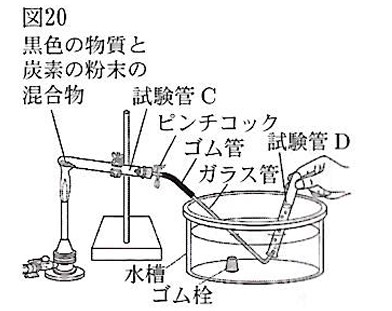

実験Ⅱ. 実験Iで得られた黒色の物質0.72gと炭素の粉末0.10gをよく混ぜ、その混合物を試験管Cに入れ、図20のような装置で加熱し、発生した気体を試験管Dに集めた。気体の発生が終わったことを確認し、水槽からガラス管を取り出した後、加熱をやめ、【ⓒ試験管Cが冷えるまでゴム管をピンチコックで閉じた。】試験管Dに石灰水を入れると白くにごった。その後、試験管Cに残った固体を取り出し、薬さじの裏側でこすると、赤色の金属光沢を示したことから、この固体は銅であることがわかった。

(1) 【 ⓐ 】について、塩化コバルト紙によって確認された物質を化学式で答えなさい。

(2) 実験IIで銅を得ることができたことから、黒色の物質は酸化銅であると考えられる。酸化銅から炭素を用いて銅を得ることができたのは、①(ア.酸化銅 イ.銅 ウ.炭素)よりも②(ア.酸化銅 イ.銅 ウ.炭素)の方が酸素と結びつきやすいからである。①、②の( )の中からそれぞれ最も適当なものを一つずつ選び、記号で答えなさい。

(3) 【 ⓑ 】は、加熱された試験管Cに空気が入ることを防ぐための操作である。試験管Cに空気が入らないようにする理由を、加熱された試験管Cに空気が入ることで起きる化学変化にふれながら書きなさい。

(4) 実験Iで得られた黒い物質がすべて酸化銅であるとき、この実験で用いたクジャク石の中に含まれていた銅の割合は何%か。小数第1位を四捨五入して答えなさい。ただし、銅2.0gを完全に酸化させたときに得られる酸化銅の質量は2.5gであるものとする。

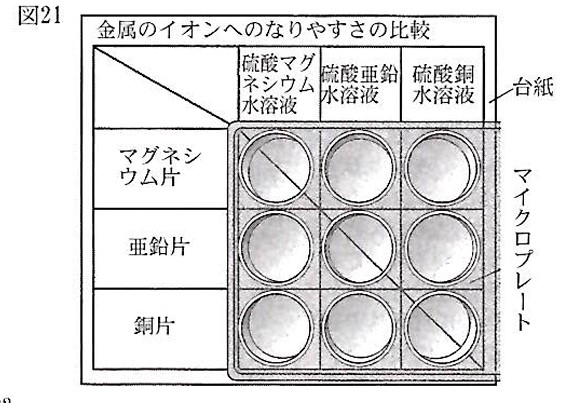

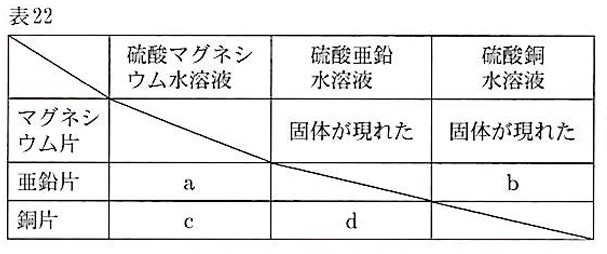

【2】明雄さんは、マグネシウム、亜鉛、銅のイオンへのなりやすさを調べるため、図21のように、3種類の金属片と3種類の水溶液の組み合わせを示した台紙にマイクロプレートを置き、実験を行うことにした。まず、マグネシウム片をうすい硫酸亜鉛水溶液、うすい硫酸銅水溶液にそれぞれ入れたところ、マグネシウム片のまわりに固体が現れた。表22は、マグネシウム片で実験したときの結果を示している。なお、表22のa~dには亜鉛片、銅片で実験したときの結果が入る。

(1) マグネシウムがイオンになるときの化学変化を化学反応式で表しなさい。ただし、電子はe⁻を使って表すものとする。

(2) 明雄さんは、イオンになりやすいものから順に、マグネシウム、銅、亜鉛であると考え、表22のa~dに入る結果を予想した。この明雄さんの考えが正しいとすると、表22のa~dに入る結果はどのようになるか。固体が現れる場合をX、変化がない場合をYとして、それぞれ記号で答えなさい。

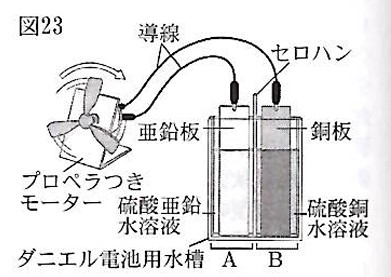

実験の結果、明雄さんの予想とは異なり、イオンになりやすいのは、マグネシウム、亜鉛、銅の順であることがわかった。次に明雄さんは、図23のように、中央をセロハンで仕切ったダニエル電池用水槽のAに硫酸亜鉛水溶液と亜鉛板を入れ、Bに硫酸銅水溶液と銅板を入れて、導線でモーターにつないだところ、プロペラが右に回った。

(3) プロペラが回っているとき、一極の金属板では電子を①(ア、失う イ、受けとる)反応が起こり、+極の金属板では電子を②(ア. 失う イ、受けとる)反応が起こる。このとき、+極側から一極側にセロハンを通過して③(ア、陽イオン イ、陰イオン)が移動する。

①~③の( )の中からそれぞれ最も適当なものを一つずつ選び、記号で答えなさい。

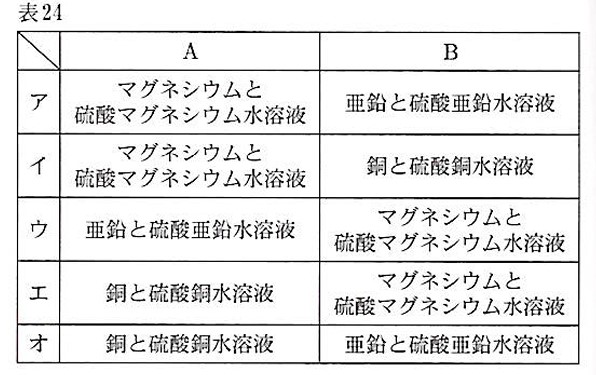

(4) 図23の導線のつなぎ方はかえず、ダニエル電池用水槽のAとBに入れる金属板と水溶液の組み合わせだけを表24のようにかえて電池を作ったところ、すべての組み合わせでプロペラが回った。このとき、プロペラが左に回った組み合わせを表24のア~オからすべて選び、記号で答えなさい。

【1】

(1) H₂O

塩化コバルト紙は、水に触れると青色から赤色に変化する。

(2) ①‐イ ②‐ウ

酸化銅に含まれる酸素を、銅よりも酸素と結びつきやすい炭素と結びつかせて二酸化炭素にすることで、酸化銅を還元できる。

(3)試験管内に入った空気中の酸素によって、生じた銅が酸化銅に変化するのを防ぐため。

(4)58%

酸化銅 0.72g に含まれる銅は0.72 ×2.0/2.5= 0.576(g)

用いたクジャク石は 1.00g であるから、0.576/1.00× 100≒58%

【2】

(1)Mg→Mg²⁺ + 2e⁻

マグネシウム原子はマグネシウムイオンになるとき2個の電子を失う。

(2)

a‐Y

明雄さんの考えが正しいとすると、マグネシウムは亜鉛よりもイオンになりやすいので、マグネシウムがイオンのままである。

b‐Y

明雄さんの考えが正しいとすると、銅は亜鉛よりもイオンになりやすいので、銅がイオンのままである。

c‐Y

明雄さんの考えが正しいとすると、マグネシウムは銅よりもイオンになりやすいので、マグネシウムがイオンのままである。

d‐X

明雄さんの考えが正しいとすると、銅は亜鉛よりもイオンになりやすいので、銅がイオンになり亜鉛が個体として現れる。

(3) ①‐ア ②‐イ ③‐イ

セロハン膜を+極側から-極側へ通過する硫酸イオン(SO₄²⁻)は、陰イオンである。

(4)ウ、エ、オ

B にイオンになりやすい金属がある場合に、B が-極となってプロペラは左に回る。

次の各問いに答えなさい。

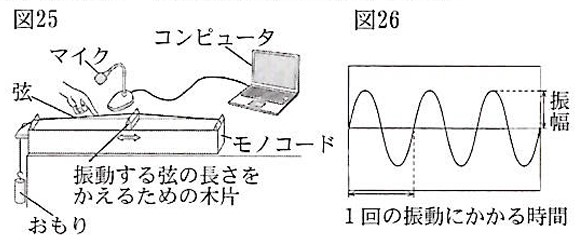

【1】葵さんと令子さんは、音の性質を調べるため、図25のように、コンピュータにマイクを接続し、モノコードの弦をはじいたときの振動のようすを波形として表示した。図26は、その結果を示したものである。

(1) 図26の波形が得られてから時間が経過するにつれて、モノコードの音が小さくなった。音が小さくなったとき、1回の振動にかかる時間は①(ア. 長くなり イ. 短くなり ウ. 変化せず)、振幅は②(ア. 大きくなる イ. 小さくなる ウ. 変化しない)。

また、図25の木片を移動させて弦をはじいたとき、モノコードの音が高くなった。音が高くなったとき、振動数は③(ア. 大きくなる イ. 小さくなる ウ. 変化しない)。

①~③の( )の中からそれぞれ最も適当なものを一つずつ選び、記号で答えなさい。(2点)

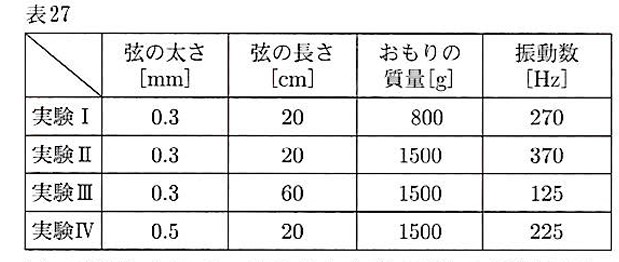

次に二人は、図25のモノコードを用いて、はじく弦の太さや長さ、弦を張るおもりの質量をかえ、弦をはじいたときの音の振動数を調べる実験I~IVを行った。表27は、その結果をまとめたものである。

(2) 表27において、弦の長さと音の高さの関係を調べるには、【 ① 】を比較するとよい。また、弦の太さと音の高さの関係を調べるには、【 ② 】を比較するとよい。

【 ① 】、【 ② 】に当てはまるものを、次のア~カからそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

ア. 実験Iと実験II イ. 実験Iと実験III ウ. 実験Iと実験IV

エ. 実験IIと実験III オ. 実験IIと実験IV カ. 実験IIIと実験IV

(3) 20cmの長さの弦と1500gのおもりを使って、200Hzの音を出すためには、弦の太さを①(ア. 0.3mmより細く イ. 0.3mmより太く0.5mmより細く ウ. 0.5mmより太く)する必要がある。また、0.3mmの太さの弦と800gのおもりを使って、150Hzの音を出すためには、弦の長さを②(ア. 20cmより短く イ. 20cmより長く60cmより短く ウ. 60cmより長く)する必要がある。

①、②の( )の中からそれぞれ最も適当なものを一つずつ選び、記号で答えなさい。

【2】博樹さんと明雄さんは、滑車を使った仕事について調べるため、滑車A,Bと、重さが1.0Nのおもりを使って、実験I,IIを行った。なお、実験で使用する糸の、伸び縮みと重さ、糸と滑車の摩擦は考えないものとする。

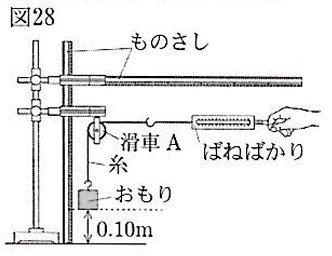

実験I. 図28のように、滑車Aを使っておもりを高さ0.10mまでゆっくり引き上げ、このときの力の大きさと糸を引いた距離を調べた。

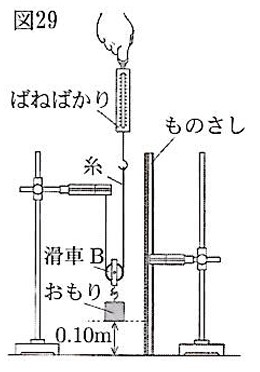

実験II. 図29のように、滑車Bを使っておもりを高さ0.10mまでゆっくり引き上げ、このときの力の大きさと糸を引いた距離を調べた。

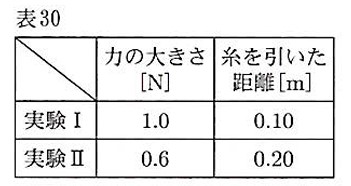

実験を終えて、博樹さんと明雄さんは表30を見ながら、次のような会話をした。

博樹: 【ⓐ実験Iの仕事の大きさ】は、実験IIとは異なっているよ。【ⓑ滑車などの道具を使っても仕事の大きさは変わらない】と学習したけど、仕事の大きさが同じにならないのはどうしてだろう。

明雄: 滑車の重さに注目したらどうかな。

博樹: そうか。表30から、滑車Bの重さは( )Nであることがわかるね。

明雄: 滑車の重さがあるから、それだけ仕事が大きくなるんだね。

(1) 【 ⓐ 】について、実験Iの仕事の大きさは何Jか、求めなさい。また、【 ⓑ 】のように、道具を使っても仕事の大きさは変わらないことを何というか、適当な語を答えなさい。

(2) ( )に適当な数字を入れなさい。

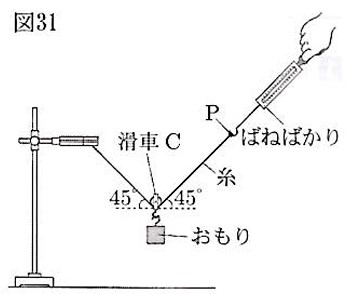

次に二人は、図29の装置を、重さが0.5Nの滑車Cにかえ、糸を斜めに引っ張り、重さが1.0Nのおもりをゆっくり引き上げた。図31は、糸と水平面のなす角が45°のときのようすを示したものである。なお、点Pはばねばかりと糸の接点をしめしており、実験で使用する糸の、伸び縮みと重さ、糸と滑車の摩擦は考えないものとする。

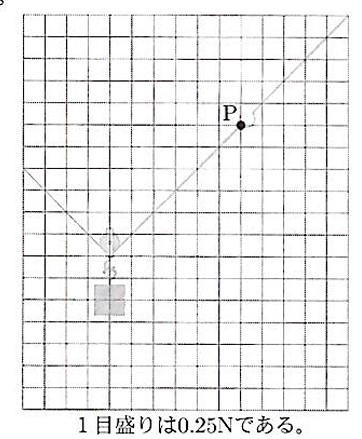

(3) 滑車Cとおもりを支える力を糸の方向へ分解し、その分力をもとにして、図31のときのばねばかりが糸を引く力を、下の図中の点Pから矢印でかきなさい。

(4) 糸と水平面のなす角を小さくしていくと、ばねばかりの示す値は①(ア. 大きくなる イ. 小さくなる ウ. 変化しない)。また、糸と水平面のなす角が30°のとき、ばねばかりの示す値は、【 ② 】Nになる。

【 ① 】の( )の中から正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。また、【 ② 】に適当な数字を入れなさい。

【1】

(1) ①‐ウ ②‐イ ③‐ア

時間が経過するにつれ、振動数は一定のまま、振幅が小さくなっていく。振動数が大きくなるにつれ、音は高くなっていく。

(2) ①‐エ ②‐オ

調べたい条件のみが異なり、それ以外の条件が同じである組み合わせを選ぶ。

(3)

① ウ

実験IIと実験IVより、弦が太いほど振動数は小さくなるので、225Hz より小さい 200Hzにするには 0.5mm より太くする必要がある。

② イ

実験IIと実験IIIより、弦が長いほど振動数は小さくなるので、270Hz より小さい 150Hzにするには 20cm より長くする必要がある。また、実験Iと実験IIより、おもりが重いほど振動数は大きくなるので、実験IIIより、弦の長さが 60cm、おもりの重さが 800g のとき、振動数は 125Hz より小さくなる。150Hz は 125Hz よりも大きいので、弦の長さを 60cm より短くする必要がある。よって、20cm より長く、60cm より短くする必要がある。

【2】

(1) 0.1J、仕事の原理

1.0N×0.1m=0.1J

(2)0.20

滑車の重さをxN とすると、

(1.0 + x) × 0.10 = 0.6 × 0.20 ∴ x = 0.20

(3)滑車とおもりの重さ 1.5N の分力を作図してから、作用点が点 P になるように移動する。

(4)①‐ア ②‐21.5

糸と水平面のなす角が30°のとき、糸が引く方向の力は滑車とおもりの重さ 1.5N の垂直方向の力の1倍となるので、1.5×1=1.5(N)

家庭教師のやる気アシストは、熊本県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。