大阪府の2025年3月実施の令和7年度(2025年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

大阪府の国語の問題は、レベル別にABCの問題が用意されています。受験する学校によりどの問題を採用するかが異なり、難易度は、Aが易、Bがやや難、Cが難となっています。

1.次の(1)~(4)の文中の傍線を付けた漢字の読み方を書きなさい。また、(5)~(8)の文中の傍線を付けたカタカナを漢字になおし、書きなさい。

(1)暑い日が続く。

(2)競歩の大会で優勝する。

(3)気力を奮い立たせる。

(4)機械のねじを締める。

(5)テツを加工して製品を作る。

(6)商店をイトナむ。

(7)次の駅でゲシャする。

(8)リエキを分配する。

2.次の文の【 】に入れるのに最も適していることばを、あとのア~ウから一つ選び、記号を答えなさい。

雨が降った。【 】、すぐにやんだので球技大会は行われた。

ア:だから

イ:しかし

ウ:では

1.

(1)あつ

(2)きょうほ

(3)ふる

(4)し

(5)鉄

(6)営(む)

(7)下車

(8)利益

2.イ

逆接の接続詞がはいります。

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

1.本文中のA~Cの傍線部をつけた「の」のうち、一つだけ他とはたらきの異なるものがある。その記号を答えなさい。

2.①「わからない」という時間とあるが、「わからない時間」について、本文中で筆者が述べている内容を次のようにまとめた。【a】に入れるのに最も適しているひとつづきの言葉を、本文中から十一字で抜き出しなさい。

また、【b】に入る内容を、本文中のことばを使って十五字以上、二十五字以内で書きなさい。

【a】が湧くのは、「わからない」部分があるからであり、私たちは、問いや疑問を維持し続け、「わからない時間」に【b】である。

3.②「カレント・コンテンツ(Current Contents)」という雑誌とあるが、この雑誌について、本文中で筆者が述べている内容を次のようにまとめた。【a】【b】に入るのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【a】は九字、【b】は十字で抜き出すこと。

論文のたいとる、著者名と著者の住所だけが載っている雑誌であり、内容は【a】ため、読みたいと思ったら、その論文の著者にはがきを送って【b】必要があった。

4.次のうち、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選び、記号を答えなさい。

ア:「知りたい」と思い続ける時間は心を豊かにしてくれるが、知りたいことが早くわかると、知りたいと思うこと自体がさらに魅力的に感じられる。

イ:新聞小説のような次の展開がわかりきっているものであっても、何かがやってくるのを楽しみに待つ時間というのはよいものである。

ウ:何週間もかけて入手した論文の中には読まないものもあったが、その非効率的な時間が、興味や好奇心を膨らませる大切な役割を果たしていた。

1.A

Aは形式名詞という働きの「の」です。「こと」と変えても意味が通じることで見分けられます。

B,Cは連体修飾という働きの「の」です。後に続く言葉を、前の言葉が詳しくしています。

2.

【a】「知りたい」という欲求

【b】(例)耐え、それを楽しむという習慣をもっと大切にすべき

【a】湧くという言葉に注目すると抜き出しやすいです。

【b】「わからない時間に」を参照。その後の「耐え~大切にすべき」から必要な語を選択すればよいです。

3.

【a】知ることができない

【b】別刷りを送ってもらう

【a】/【b】文中の「論文のタイトル」の箇所を探してその直後を抜き出せばよいです。

4.ウ

ア:「知りたいことが早く分かると」以下が不適です。

イ:「次の展開がわかりきっている」が不適です。

次の文章をよんで、後の問いに答えなさい。

1.①違ひなくを現代仮名遣いになおして、すべてひらがなで書きなさい。

2.②どこにもあるまいとあるが、次のうち、このことがらと内容が合うものはどれか。一つ選びなさい。

ア:どこにでもあるのか

イ:どこにもないだろう

ウ:どこにでもあるはずだ

3.次のうち、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選びなさい。

ア:亭主の家に来た人たちが庭に回ってアサガオを見に行ったところ、アサガオは午の刻になる前に咲き始めた。

イ:アサガオは午の刻になると咲き始めたが、亭主の家に来た人たちが近寄ってみると、すぐに花を閉じてしまった。

ウ:午の刻になって咲き始めたアサガオを亭主の家に来た人たちがほめたころ、そのアサガオは寝過ごしたことを悲しんだ。

1.ちがいなく

「は・ひ・ふ・へ・ほ」は「わ・い・う・え・お」に直します。

2.イ

「まい」は打消しの意味があります。

3.ウ

ア:「午の刻になる前に咲き始めた」が不適です。

イ:「すぐに花を閉じてしまった」が不適です。

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

1.次のうち、①進行という熟語の構成が同じものはどれか。一つ選びなさい。

ア:計測

イ:黒板

ウ:加熱

エ:寒暖

2.②様々な手間をかけて保全するとあるが、本文中で筆者は、美術館などでは、どのようにすることで長い時間美術作品を保護していると述べているか。その内容についてまとめた次の文の【 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、本文中から十七字で抜き出し、初めの五字を書きなさい。

美術館などでは、様々な手立てを用いて【 】ことで、長い時間美術作品を保護している。

3.➂作品の一部が欠けているものとあるが、ミロのヴィーナスやサモトラケのニケのような一部が欠けた古代の作品について、本文中で筆者が述べている内容を次のようにまとめた。【 】に入る内容を、本文中のことばを使って十五字以上、二十字以内で書きなさい。

作品を見る人それぞれが【 】ことができ、そういった部分にも、私たちは魅力を感じているのではないか。

4.➃絵画作品とあるが、次のうち、絵画作品について、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選びなさい。

ア:絵画作品は、絵の具や支持体の耐久性が低いため、紀元前から保存効果を高める工夫や改良が行われてきたことにより、まったく劣化することなく保存できるようになった。

イ:絵画の支持体の一つであるキャンバスは板絵とともに生まれた画材であり、亜麻の繊維でできているキャンバスは比較的入手や扱いが簡単だったため、十四世紀以降、油彩の支持体として普及していった。

ウ:絵画作品に使用する板絵は、耐久性が低く、湿度の変化などによって木板が反ったり、保存状態が悪いと腐ってしまったりするが、古代ギリシャやローマ時代のものは、適切な管理によって現在もほとんど残っている。

エ:油彩の絵画はルネッサンス期に数多く制作され、現存する作品の数も多く、油彩具が経年劣化によって黄ばんだり、暗変したりすることによって、逆に作品の赴きをより良くすることがある。

5.⑤新たな価値を付け加えられたとあるが、本文において、このことばがどのようなことを表しているかということについて、次のようにまとめた。【a】【b】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【a】は八字、【b】は七字で抜き出すこと。

美しさなどの、その作品が【a】価値だけでなく、数百年、数千年といった長い年月の中で【b】ことによる価値を持つようになったということ。

1. ア

上下が似た意味を持つ熟語です。

イは上の字が下の字を修飾する関係、ウは目的語になる関係(熱を加える)、エは反対の意味を重ねた熟語です。

2. 適切に維持

文中の「美術作品を保護」に注目して抜き出せばよいです。

「適切に維持管理し、時には修繕を行う」が抜き出す箇所です。

3. (例)その欠けた部分を思い思いに想像する

文中の「それぞれが」に注目します。

今回の国語の試験の中で一番難易度の高い設問だと思います。

4. エ

ア:「まったく劣化することなく保存できるようになった」が不適です。

イ:「板絵とともに生まれた画材」が不適です。

ウ:「適切な管理によって現在もほとんど残っている」が不適です。

5.

【a】元から持っている

【b】作品が変化した

【a】最終段落より抜き出せばよいです。

【b】少し難問です。最初の段落の「ことにとる価値」に注目します。

体育祭に向けて、あなたのクラスでは、体育祭の応援用に垂れ幕を作ることになりました。あとのA~Cは、話し合いの中で、垂れ幕に書く言葉として出た案です。

あなたなら、どのことばを選びますか、次の条件1・2にしたがってあなたの考えを別の原稿用紙に書きなさい。

条件1:A~Cの三つのことばから一つ選ぶこと。また、そのことばを選んだ理由を書くこと。

条件2:百八十字以内で書くこと。

【A】笑顔咲く クラスをこえて 楽しもう

【B】諦めないで、ラストまで

【C】必勝 ○組!

略

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

1.①一般にとあるが、このことば修飾している部分を次から一つ選びなさい。

ア:哲学は

イ:難しい

ウ:分析する

エ:思われているようです

2.本文中に次の一文が入る。入る場所として最も適しているものを本文中の【ア】~【エ】から一つ選びなさい。

そうした言葉を使うということは、その意味がわかっているつもりだからです。

3.②哲学の二つの特徴とあるが、本文中で筆者は、哲学において、当たり前のわかりきったことを問うことといつまでも問い続けることの二点が必要なのは、どのようなことがあるからだと述べているか。その内容についてまとめた次の文の【 】に入る内容を、本文中のことばを使って四十字以上、五十字以内で書きなさい。

当たり前のわかりきったことをもし誰もが勘違いをしていたとしたら、【 】ことがあるから。

4.➂哲学の第一歩は当たり前を疑うことなのですとあるが、本文中で筆者がこのように述べる理由を次のようにまとめた。【a】【b】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【a】は十二字、【b】は九字で抜き出すこと。

当たり前のことを改めて考えるためには、まず疑う必要があり、【a】を疑わないことには、物事の【b】ことはできないから。

1. エ

「一般に」は副詞なのでアかエが候補になります。

ただ、アの場合だと「一般的な哲学は〜」のように意味がずれてしまいます。

2.ウ

「そうした言葉=自由や愛」という関係性に気づく問題です。

3. (例)いつまでたってもその間違いは正されることが無く、時代が変わればその言葉の意味も変わってくる

勘違いを正す=当たり前のわかりきったことを問うという点

時代とともに変わる=いつまでも問い続けるという点

という二つの点の論理構造に気づく問題です。

4. 【a】自分が持っている思い込み 【b】本当の意味を考える

最終二つの段落から該当部分を抜き出せばよいです。

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

1.①つかうまつれを現代仮名遣いに直して、すべて平仮名で書きなさい。

2.次は、Aさんがこの文章を読んだ後に書いた【鑑賞文の一部】です。【鑑賞文の一部】中の【a】【b】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【a】は二字、【b】は七字で抜き出すこと。

【鑑賞文の一部】

この話は、秀吉が利休を困らせようと【a】を出しましたが、利休は機転をきかせてうまくきりぬけたところに面白さがあると思います。

たった一本の紅梅を、水の入った「【b】」に生けるという、お付の人々も【a】だと思うような要求に、利休は手でしごきとって入れるという行動で応えました。

3.②えもいはぬ風流にてぞ有りけるとあるが、本文中で筆者は、利休が鉢に入れた紅梅のどのような様子について「何とも言えないくらい風情がある」と述べているか。その内容についてまとめた次の文の【 】に入る内容を本文中から読みとって、現代の言葉で十五字以上、二十五字以内で書きなさい。

利休が鉢に入れた紅梅の【 】様子。

1.つこうまつれ

「かう」は「こう」と直します。

2.【a】難題 【b】大きなる金の鉢

3. (例)開いた花と蕾がまじって、水の上に浮かんでいる

本文の「開きたる~浮かみたる」を書けばよいです。

次の問いに答えなさい。

1.次の(1)~(4)の文中の傍線を付けた漢字の読み方を書きなさい。また、(5)~(8)の文中の傍線を付けたカタカナを漢字になおし、書きなさい。ただし、漢字は楷書で、大きくていねいに書くこと。

(1)機械のねじを締める。

(2)荷物を抱える。

(3)架橋工事が始まる。

(4)自然への畏怖の念。

(5)地元の企業にシュウショクする。

(6)テツボウで逆上がりの練習をする。

(7)換気のためにマドを開ける。

(8)地図のシュクシャクを確認する。

2.次の文の「私」は中学生である。【 】に入れる敬語表現として適切なものを、あとのア~エから一つ選びなさい。

私は、先生に自分の考えを【 】。

ア:お話になった

イ:お話した

ウ:お話しなさった

エ:話された

1.

(1)し(める)

(2)かか(える)

(3)かきょう

(4)いふ

(5)就職

(6)鉄棒

(7)窓

(8)縮尺

2.イ

敬意の対象は先生だけなので、イが正しいです。

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

1.①日本の建築とあるが、日本の建築の特徴について、本文中で筆者が述べている内容を次のようにまとめた。【a】【b】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【a】は十八字、【b】は十六字で抜き出し、それぞれ初めの五字を書きなさい。

日本の建築は内と外が曖昧につながっており、その曖昧な境界には【a】が生み出され、そこには【b】が見られる。

2.②高山寺石水院の広縁とあるが、本文中で筆者は、高山寺石水院の広縁は、蔀の開閉によってどのように変化すると述べているか。その内容についてまとめた次の文の【 】に入る内容を、本文中のことばを使って四十五字以上、五十五字以内で書きなさい。

高山寺石水院の広縁は、格子状の蔀が閉まっている状態では【 】ことで、さらに「外」に近づいていく。

3.③画すとあるが、次のうち、このことばの本文中での意味として最も適しているものはどれか。一つ選びなさい。

ア:区別する

イ:計画する

ウ:描写する

エ:比較する

4.次のうち、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。一つ選びなさい。

ア:開放性は、日本の伝統的な建築様式における最大の特徴であり、開放的な日本建築は、日本人の住まいや人間関係、行動様式にも大きな影響を与えるだけでなく、西洋の文化にも影響を与えた。

イ:座敷は、自然に向かって開かれた構造をもつものであり、自然と親密に接することを大切にしてきた日本人は、戸や障子を開放して庭の眺めを楽しんできた。

ウ:敷居に二本溝が切られるようになると、それまで開くか閉じるかしか選べなかった建具を引き違うことができるようになり、建具は内外を明確に仕切ることができるようになった。

エ:日本建築には、壁などの垂直面のほか、「またぐ」「くぐる」という行為、建具の開閉や性質、屋根の有無、床面のレベル差や仕上げ材の違い、上下足の区別など、内外を一義的に定める様々な境界が見られる。

1.【a】内と外の空 【b】風土や気候

【a】内と外の空間が混じり合う「中間領域」が答えとなります。文章・設問中の「生み出され」という言葉に注目です。

【b】風土や気候によって様々な創意工夫が答えとなります。文章・設問中の「そこには」「みられる」という言葉に注目です。

2.(例)部屋の「内」だが、半ば「外」のようにも感じられる。さらに蔀を開け放ち、広縁が外側にある濡れ縁と一体化する

文章中の「部屋の「内」~一体化」までをまとめればよいいです。段階的に浸透性が生じるように書いてあれば正解です。

3. ア

画(かく)すは区別するという意味です。

4. イ

ア:全体的に内容が不適です。

ウ:「明確に仕切る」が不適です。

エ:「一義的に定める」が不適です。

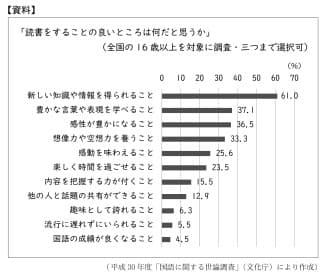

次の【資料】は、「読書をすることの良いところは何だと思うか」という質問に対する回答結果をまとめたものです。あなたは、読書をすることの良いところはどのようなところだと考えますか。あなたの考えを【資料】の内容にもふれながら、なぜそのように考えたのかも含めて二百六十字以内で書きなさい。

解答 略

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。