大阪府の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

Hさんのクラスは、班ごとに農業や工業などの産業について調べた。

Hさんの班は、農業と自然環境とのかかわりに興味をもち、調べた。

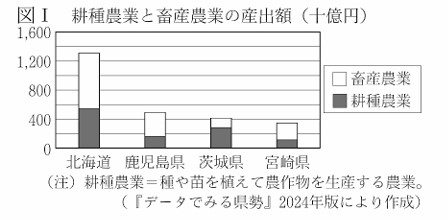

① 農業は自然環境とのかかわりが深い。図Ⅰは、2021(令和3)年の農業産出額上位4道県である北海道、鹿児島県、茨城県、宮崎県それぞれにおける耕種農業と畜産農業の産出額を示したものである。次のア〜エの道県のうち、耕種農業の産出額が畜産農業の産出額を上回っているものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 北海道 イ 鹿児島県 ウ 茨城県 エ 宮崎県

② 日本各地の平野ではさまざまな農産物が生産されている。次のア〜エのうち、利根川が流れる日本最大の平野はどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 十勝平野 イ 関東平野 ウ 越後平野 エ 石狩平野

③ 長野県や山梨県が位置する中央高地では、レタスやはくさい、ぶどうなどの栽培がさかんである。

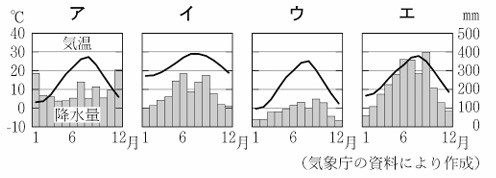

(a) 長野県松本市の気候は内陸(中央高地)の気候の特徴をもつ。下のア〜エのグラフは、高知市、那覇市、福井市、松本市それぞれの気温と降水量を表したものである。内陸(中央高地)の気候の特徴をもつ松本市の気温と降水量を表したグラフを、ア〜エから一つ選び、記号を○で囲みなさい。

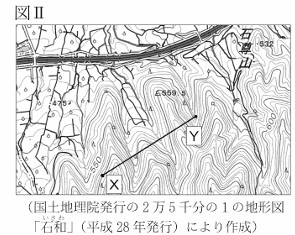

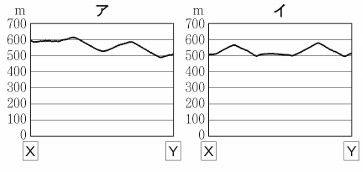

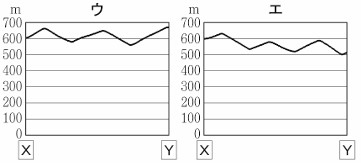

(b) 山梨県の甲府盆地では、ぶどうなどの果樹栽培がさかんである。図Ⅱは、山梨県甲州市のある地域を示した地形図の一部である。次のア〜エのうち、図Ⅱ中のXとYとを結ぶ線が通る地点の標高を断面図で表したものとして最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。ただし、断面図は、水平距離に対して垂直距離は約1.5倍で表している。

(c) 中央高地には、扇状地と呼ばれる地形が多くみられる。次の文は、扇状地の利用について述べたものである。文中の( )に入れるのに適している内容を、「水はけ」の語を用いて簡潔に書きなさい。

中央高地では、扇状地を利用して果樹栽培が行われている。扇状地は、河川が山間部から平野や盆地に流れ出るところに土砂が( )ため果樹栽培に適している。

Iさんの班は、日本や世界の工業の発展に興味をもち、調べた。

① 太平洋ベルトに位置する工業地帯のうち、愛知県名古屋市を中心として伊勢湾の臨海部から内陸部に広がる工業地帯は何と呼ばれているか、書きなさい。

②北陸工業地域では豊富な水資源や水力発電などを利用して工業が発展し、富山県ではアルミニウム加工がさかんになった。次の文は、アルミニウムの原料のボーキサイトの生産について述べたものである。文中の A に当てはまる国名を書きなさい。

2020年におけるボーキサイトの生産量が世界第1位の国は[ A ] であり、次いで中国、そしてギニアが続く。

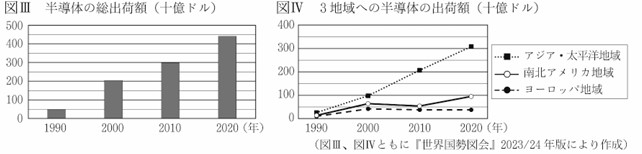

③ 先端技術産業をはじめとするさまざまな産業において、半導体が用いられている。図Ⅲは、1990年から2020年までの10年ごとにおける、世界のおもな半導体の製造企業(以下「製造企業」という。)の総出荷額を示したものである。図Ⅳは、図Ⅲで示した製造企業の総出荷額について、アジア・太平洋地域、南北アメリカ地域、ヨーロッパ地域(以下「3地域」という。)それぞれへの出荷額の内訳を示したものである。あとのア〜エのうち、図Ⅲ、図Ⅳから読み取れる内容についてまとめたものとして正しいものはどれか。二つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 3地域それぞれへの半導体の出荷額について、1990年と2020年とを比べると、最も増加しているのはアジア・太平洋地域である。

イ 3地域それぞれへの半導体の出荷額について、2000年にヨーロッパ地域は南北アメリカ地域を上回った。

ウ 2020年の半導体の総出荷額に占める南北アメリカ地域への出荷額の割合は、15%以下である。

エ 半導体の総出荷額について、2020年は1990年の8倍以上になっている。

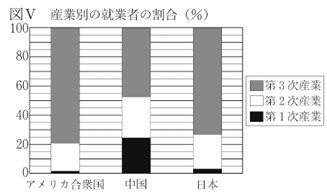

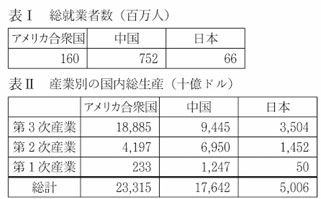

Jさんの班は、世界各国の産業別の就業者数や生産額に興味をもち、アメリカ合衆国、中国、日本(以下「3か国」という。)について調べた。2021(令和3)年の3か国について、図Ⅴは総就業者数に占める産業別の就業者の割合を、表Ⅰは総就業者数を、表Ⅱは産業別の国内総生産をそれぞれ示したものである。あとの文は、図Ⅴ、表Ⅰ、表Ⅱから読み取れることをまとめたものの一部である。文中の[ a ]〜[ c ]に当てはまる語の組み合わせとして正しいものはどれか。あとのア〜カから一つ選び、記号を○で囲みなさい。

・3か国のうち、第3次産業の就業者の割合が60%を下回っている国は[ a ]である。

・3か国のうち、就業者一人当たりの国内総生産が最も多い国は[ b ]である。

・日本の産業別の国内総生産のうち、就業者一人当たりの国内総生産が最も多いのは[ c ]である。

ア a中国、bアメリカ合衆国、c第2次産業

イ a中国、b日本、c第2次産業

ウ a中国、bアメリカ合衆国、c第3次産業

エ aアメリカ合衆国、b中国、c第3次産業

オ aアメリカ合衆国、b日本、c第3次産業

カ aアメリカ合衆国、b中国、c第2次産業

①グラフから読み取ればよいです。

➁利根川は関東地方を流れる日本最大の流域面積の川です。

➂a:中央高地の気候は、寒暖差が大きく、年間の降水量が少ないことが特徴です。

b:Xの標高は地図から600mだと分かるので、イが不適です。

また、Yが谷になっていることからウが不適です。

最後にXから標高があがり、谷が二つあることからエが正しいと分かります。

①他にも京浜工業地帯、阪神工業地帯、北九州工業地帯を合わせて4大工業地帯と呼ばれます。

➁オーストラリアはボーキサイトや石炭、鉄鉱石などが豊富にあります。

➂イ:ヨーロッパ地域は南北アメリカ地域を上回っていないので不適です。ウ:南北アメリカ地域への出荷額の割合は、22%なので不適です。

a:アメリカが80%、中国が約45%、日本が約75%です。

b:アメリカが145.7、中国が23.4、日本が75.8です。

c:第二次産業が約20%なので、約13.2(百万)人、110。対して第三次産業が約75%なので、約49.5(百万)人、70.7です。

日本の社会やくらしは、世界のさまざまな地域との交流による影響を受けながら発展してきた。次の問いに答えなさい。

日本は、古くからアジアのさまざまな地域との交流を行ってきた。

① 中国から日本に伝えられた文化の一つに、漢字がある。

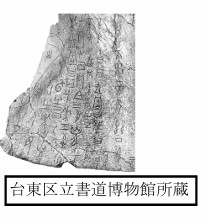

(a) 右の写真は、紀元前16世紀ごろに中国の黄河流域の一部を支配していた殷で使用されていた文字の写真である。次の文は、殷で使用されていた文字について述べたものである。文中の [ A ] に当てはまる語を漢字2字で書きなさい。

殷では、政治にかかわることなど重要なことが占われ、その占いの結果を記録するために [ A ] 文字と呼ばれる文字が使用された。 [ A ] 文字は殷が滅びた後も歴代の王朝に受け継がれ、現在の漢字のもとになっている。また、 [ A ] 文字には象形文字の特徴もみられる。

(b) 古代の日本では、漢字を用いてさまざまな書物が記されるようになった。次のア〜エのうち、古代の地方の国ごとに地理や産物、伝承などを記した書物はどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 万葉集 イ 方丈記 ウ 風土記 エ 古事記

② 16世紀から17世紀にかけて、日本は東南アジアの各地と貿易をさかんに行った。

(a) 東南アジアとの貿易がはじまる以前は、琉球王国の中継貿易によって東南アジアから日本へ貿易品がもたらされた。次の文は、琉球王国について述べたものである。文中の a[ ]、b[ ]から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。

15世紀初め、沖縄本島の三つの勢力が〔ア 尚巴志(尚氏) イ コシャマイン〕によって統一されて築かれたのが琉球王国であり、都は〔ウ 首里 エ 十三湊〕に置かれた。

(b) 17世紀初め、東南アジアの各地に日本の商人などの拠点となる日本町が形成され、タイのアユタヤにも日本町が形成された。次のア〜エは、シンガポール、タイ、ベトナム、ミャンマーの4か国それぞれの国土の位置について説明したものである。タイに当たるものを次のア〜エから一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア インドシナ半島の東半分を占め、北は中国と国境を接する。

イ インドシナ半島の中央部を占め、南はマレーシアと国境を接する。

ウ インドシナ半島の西部を占め、西はインドやバングラデシュと国境を接する。

エ インドシナ半島からさらに南に長くのびた半島の南端にあり、北はマレーシアと国境を接する。

③ 国際協力の一つに、国や国の機関が他国などに対して資金や技術を提供するODAがあり、日本もアジア諸国など多くの国や地域に対してODAを行っている。ODAの日本語の名称を漢字6字で書きなさい。

近代以降の日本の社会やくらしは、欧米諸国ではじまった人権思想の発達の影響を受けてきた。

① 欧米諸国ではじまった人権思想の発達や、市民革命などによる政治体制の変化を経て、さまざまな権利が認められるようになった。次の(i)〜(iii)は、人権思想の発達にかかわるできごとについて述べたものである。(i)〜(iii)をできごとが起こった順に並べかえると、どのような順序になるか。あとのア〜カから正しいものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

(i) ワイマール憲法が制定された。

(ii) アメリカ独立宣言が発表された。

(iii) フランス人権宣言が発表された。

ア (i)→(ii)→(iii) イ (i)→(iii)→(ii) ウ (ii)→(i)→(iii) エ (ii)→(iii)→(i) オ (iii)→(i)→(ii) カ (iii)→(ii)→(i)

② 世界人権宣言は、世界で初めて人権保障の目標や基準を国際的に提唱したものであり、国際連合の総会で採択された。

(a) 世界人権宣言は、第二次世界大戦後の1948年に採択された。次のア〜エのうち、20世紀前半の世界のようすについて述べた文として誤っているものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア アヘン戦争が起こった。 イ 国際連盟が設立された。 ウ 世界恐慌が起こった。 エ 第一次世界大戦が起こった。

(b) 国際連合のおもな機関の一つに、安全保障理事会がある。世界をアジア、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、オセアニアの六つの州に分けたとき、安全保障理事会の常任理事国の首都が位置する州を次のア〜カから三つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア アジア イ ヨーロッパ ウ アフリカ エ 北アメリカ オ 南アメリカ カ オセアニア

③ 現在の日本では、日本国憲法によって基本的人権が保障されている。次の文は、基本的人権の尊重にかかわることについて記されている日本国憲法の条文の一部である。文中の [ B ]の箇所に用いられている語を書きなさい。

「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない [ B ] の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」

日本の社会やくらしは、世界のさまざまな国との貿易によって支えられており、おもな貿易品の一つに大豆がある。

① 東アジアを原産地とする大豆は、江戸時代末に開国を求めて来航したペリーが日本からアメリカ合衆国に伝えたとされている。次のア〜カのうち、日米和親条約によって開かれた港の場所はどれか。二つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 兵庫 イ 函館 ウ 新潟 エ 長崎 オ 下田 カ 浦賀

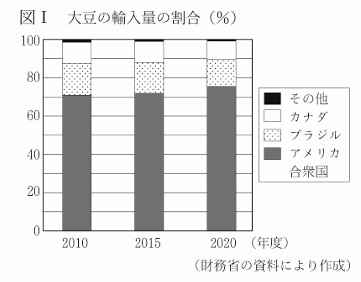

② Kさんは、日本における大豆の自給率や輸入量に興味をもち、調べた。表Ⅰは、2010(平成22)年度から2020(令和2)年度までの5年ごとにおける、日本の大豆の自給率を示したものである。図Ⅰは、2010年度から2020年度までの5年ごとにおける、日本の大豆の総輸入量に占める国別の輸入量の割合をそれぞれ示したものである。あとの文は、表Ⅰ、図Ⅰをもとに、Kさんがまとめたものの一部である。文中の( )に入れるのに適している内容を、「自給率」「アメリカ合衆国」の2語を用いて簡潔に書きなさい。

| 2010年度 | 2015年度 | 2020年度 |

| 6 | 7 | 6 |

表Ⅰと図Ⅰより、日本における大豆の自給率と国別の輸入量の割合の特徴は( )ということが分かる。

①a:よく出てくる文字は、楔形文字(メソポタミア文明)、象形文字(古代エジプト)があります。

①b:万葉集は日本最古の和歌集です。方丈記は鴨長明が記した随筆です。古事記は日本最古の歴史書・神話書です。

➁a:コシャマインはアイヌの首長です。十三湊は青森県東北地方、陸奥湾の沿岸地域にあった港町です。アイヌとの交流で栄えました。

➁b:アはベトナム、ウはミャンマー、エはシンガポールです。

①ワイマール憲法は1919年、アメリカ独立宣言は1776年、フランス人権宣言は1789年です。

➁a:アヘン戦争は1840年〜1842年、国際連盟の設立は1919年、世界恐慌は1929年〜1930年代、第一次世界大戦は1914年7月~1918年11月です。

➁b:常任理事国はアメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアの5か国です。

Lさんは、ものづくりに興味をもち、伝統的な技術を用いてつくられた工芸品について調べた。次の[A]〜[C]のカードは、Lさんが調べた内容をまとめたものである。あとの問いに答えなさい。

㋐紙をつくる技術は古代の中国で発明・改良されたといわれており、日本を含めて世界中に広がっていった。日本において、この技術に工夫が重ねられてつくられるようになった紙は、和紙と呼ばれている。和紙は㋑歴史書や絵巻などに用いられたり、㋒障子など日常のさまざまな場面にも用いられたりするようになった。

日本では、室町時代のころに綿織物が輸入されるようになった。江戸時代に入ると、綿織物の生産や綿織物の原料である㋓綿花の栽培が国内に広まった。綿織物や綿花は大阪でもさかんに生産された。

江戸時代、絹織物の生産技術は幕府の保護を受けた京都の西陣で発展し、その技術は各地に伝わった。また、生糸などを生産する製糸業も各地で発展した。その後、㋔明治時代の製糸業では、欧米諸国の技術が取り入れられていった。

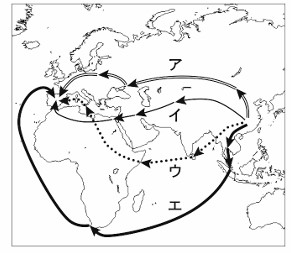

8世紀に唐からイスラム帝国(イスラム世界)の支配地に入って、バグダッドに至り、10世紀ごろには現在のエジプトへ、さらに北アフリカを西に向かってすすみ、12世紀には現在のスペインに至ったとされている。

歴史書や絵巻などから各時代のようすを知ることができる。

① 鎌倉時代に編さんされた歴史書である『吾妻鏡』には、承久の乱にかかわるできごとが記されている。次のア〜エのうち、鎌倉時代に起こった承久の乱にかかわるできごとについて述べた文として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 山城国一揆(山城の国一揆)が起こった。 イ 後鳥羽上皇が幕府を倒すために兵をあげた。

ウ 関東地方で平将門が乱を起こした。 エ 足利義満によって南北朝が統一された。

② 右の絵は、15世紀後半に起こった戦乱のようすを描いた絵巻の一部である。次の文は、この戦乱について述べたものである。文中の[ A ]に当てはまる語を書きなさい。

著作権の関係で絵は省略

室町幕府の8代将軍足利義政のとき、将軍のあとつぎをめぐる争いや細川氏と山名氏の対立などが結びついて[ A ]の乱と呼ばれる戦乱が起こった。この戦乱が起こった1467年は [ A ] 元年で、戦乱の影響は各地に及んだ。

㋒障子などを用いた住まいの様式が室町時代以降に発展し、住まいの装飾にも変化がみられた。

① 右の写真は、慈照寺にある東求堂同仁斎の写真である。次の文は、東求堂同仁斎にみられる住まいの様式について述べたものである。文中の[ B ] に当てはまる語を書きなさい。

著作権の関係で写真は省略

室町時代に建てられた東求堂同仁斎が先がけとされる、障子を用い、たたみをしき、床の間などをもつ住まいの様式は[ B ]造と呼ばれている。[ B ]造は、現在の和室のもとになるなど和風建築に影響を与えている。

② 江戸時代、屏風や工芸品などに用いられる装飾の技術が発展した。元禄文化の時期に制作された「燕子花図屏風」や「八橋蒔絵螺鈿硯箱」などの作品で知られる人物であり、俵屋宗達の影響を受け、大和絵の伝統をいかした装飾画を描いた人物を次のア〜エから一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 菱川師宣 イ 狩野永徳 ウ 尾形光琳 エ 歌川(安藤)広重

㋓綿花を原料にした綿織物の衣服が、江戸時代に広く普及した。次の文は、綿花にかかわることがらについて述べたものである。あとのア〜エのうち、文中の[ C ]、[ D ]に当てはまる語の組み合わせとして正しいものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

・綿花の栽培には、肥料としていわしを乾燥させた干鰯が用いられることがあった。江戸時代のいわし漁のさかんな地域の一つに九十九里浜があり、九十九里浜は現在の[ C ]に位置する。

・江戸時代、綿花を扱う業者の中には、同業者の組合を結成するものがいた。商人などの同業者の組合は[ D ]と呼ばれ、18世紀後半、江戸幕府の老中であった田沼意次は積極的に公認した。

ア C 和歌山県 D 五人組 イ C 和歌山県 D 株仲間

ウ C 千葉県 D 五人組 エ C 千葉県 D 株仲間

㋔明治時代の製糸業は、国内産業を育成する政策のもとで発展していった。

① 次の文は、明治時代の製糸業について述べたものである。文中の[ E ] に当てはまる語を漢字2字で書きなさい。

生糸の生産や品質の向上を目的として、1872(明治5)年、現在の群馬県[ E ] 市に官営の工場である[ E ] 製糸場が設立された。この工場で働いていた人々が学んだ技術は、後に各地に伝わった。

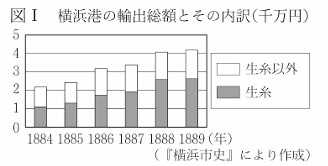

② 明治時代、生糸は日本のおもな輸出品であり、その大部分が横浜港から輸出された。図Ⅰは、1880年代後半から輸出の増加がみられた横浜港における、1884(明治17)年から1889(明治22)年までの期間の輸出総額を、生糸と生糸以外の二つに分けて示したものである。次の文は、横浜港における輸出総額の推移について述べたものである。文中の( )に入れるのに適している内容を簡潔に書きなさい。

図Ⅰより、1884年から1889年までの期間の横浜港における輸出総額が増加したことが読み取れる。この期間の横浜港における生糸と生糸以外それぞれの輸出額の推移を比べて考えると、おもに( )ことによって輸出総額が大きく増加したといえる。

③ 明治政府は、国内産業を発展させるために、関税自主権がないなどの不平等な条約の改正に取り組んでいった。次の文は、日本にとって不平等な条約の改正について述べたものである。文中のa[ ]、b[ ]から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。

1894(明治27)年、〔ア 陸奥宗光 イ 大隈重信〕が外務大臣(外相)のとき、〔ウ フランス エ イギリス〕との間で新たに条約が結ばれて治外法権(領事裁判権)の撤廃に成功し、次いで他の欧米諸国との間でも同様の改正が行われた。日本と欧米諸国との間における条約の改正の交渉は、1911(明治44)年の関税自主権の完全な回復まで行われた。

1950年代中ごろから1970年代前半にかけて続いた高度経済成長の中、伝統的な工芸品の産業を取り巻く環境が変化した。

①高度経済成長の時期に政府が実施した政策を述べた次の文について、文中の[ F ] に当てはまる語を漢字2字で書きなさい。

1950年代中ごろから高度経済成長がはじまり、池田勇人内閣は1960(昭和35)年に「所得[ F ] 」の政策をうち出し、政府は「所得 [ F ] 」をスローガンにかかげて経済成長を促進した。

② 次のア〜カのうち、高度経済成長の時期の日本のようすとして正しいものはどれか。二つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 初めてラジオ放送が行われた。

イ 政党が解散し、大政翼賛会にまとめられた。

ウ 輸出がさかんになり、GNPが資本主義国の中でアメリカ合衆国に次ぐ第2位になった。

エ 公害問題に対応するため政府は環境庁を設置し、公害問題への取り組みをすすめた。

オ 25歳以上の男子に選挙権を与える法律が成立した一方で、治安維持法が制定された。

カ 円本と呼ばれる1冊1円の文学全集や雑誌『KING(キング)』が創刊され、文化が大衆に広まった。

①アは戦国時代、ウは平安時代、エは室町時代のできごとです。

①よく似た単語に寝殿造があります。こちらは壁やふすまが少なく、開放的で風通しの良い造りで平安時代にできたものです。

➁菱川師宣は江戸時代の人で、浮世絵の創始者とされています。狩野永徳は安土桃山時代の人で「豪華絢爛な絵」を描いた名匠です。歌川広重は江戸時代後期の浮世絵師です。東海道五十三次が有名です。

➁高度経済成長期は1955年 ~ 1973年頃です。

日本の政治や経済のしくみと人々の生活とのかかわりについて、次の問いに答えなさい。

日本国憲法は、国民の生活にかかわる権利などを保障している。

① 次のア〜エのうち、日本国憲法によって保障されている精神の自由(精神活動の自由)の内容に関する記述として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 財産権は、これを侵してはならない。

イ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

ウ 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

エ 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

② 日本国憲法によって保障されている社会権のうち、日本国憲法第25条に記されている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は一般に何と呼ばれているか。漢字3字で書きなさい。

③ 人々の権利や生活の安全を守る役割を担当している機関に、裁判所がある。

(a) 次のX、Yの文は、裁判について述べたものである。あとのア〜エのうち、X、Yの文に当てはまる裁判の種類の組み合わせとして最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

X 検察官が被疑者を起訴し、裁判が行われる。裁判員制度が導入されている。

Y 裁判を慎重に行い、誤りを防ぎ、人権を守るために三審制がとられている。

ア X 民事裁判 Y 刑事裁判 イ X 民事裁判 Y 民事裁判と刑事裁判

ウ X 刑事裁判 Y 民事裁判 エ X 刑事裁判 Y 民事裁判と刑事裁判

(b) 次のア〜エのうち、司法権を担当している裁判所が行うものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 違憲立法審査権(違憲審査権)の行使 イ 最高裁判所長官の指名 ウ 裁判官の任命 エ 弾劾裁判所の設置

人々の生活のために、国や地方公共団体は税金などを財源として公共サービスを提供する。

① 次の文は、税金について述べたものである。文中のa[ ]、b[ ]から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。

・税金は、直接税と間接税に分類される。直接税とは、一般に、税金を納める人と負担する人がa〔ア 同じ イ 異なる〕税金のことである。

・直接税に分類される税金にはb〔ウ 所得税 エ 関税〕がある。

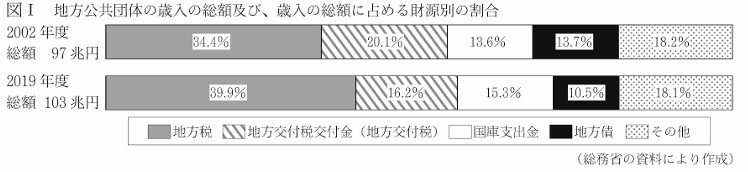

② 国や地方公共団体の税金などによる1年間の収入は歳入と呼ばれている。図Ⅰは、2002(平成14)年度と2019(令和元)年度における、全国の地方公共団体の歳入の総額及び、歳入の総額に占める財源別の割合を地方税、地方交付税交付金(地方交付税)、国庫支出金、地方債に分けてそれぞれ示したものである。あとのア〜エのうち、図Ⅰから読み取れる内容についてまとめたものとして正しいものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 地方税、地方交付税交付金(地方交付税)、国庫支出金、地方債それぞれの金額について、2019年度は2002年度と比べて地方税が増加した一方で、地方税以外の三つの財源は減少している。

イ 歳入に占める地方税と地方債の割合の合計について、2002年度と2019年度のいずれの年度も、50%を上回っている。

ウ 地方交付税交付金(地方交付税)と国庫支出金の金額を比べると、2002年度と2019年度のいずれの年度も、地方交付税交付金(地方交付税)の方が多い。

エ 2019年度の歳入に占める割合について、最も高いのは地方税であり、最も低いのは国庫支出金である。

人々の生活の中で消費される商品は、おもに企業の生産活動を通じて提供される。

① 企業が商品を生産するには、労働力や資金(資本金)などが必要である。次の文は、日本における企業の生産活動にかかわることがらについて述べたものである。あとのア〜エのうち、文中の[ A ] 、[ B ] に当てはまる語の組み合わせとして正しいものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

・企業は使用者として、労働者と契約を結び、労働力の提供を受ける。労働者の労働時間は原則1日8時間以内であることなど、労働条件に関するきまりは [ A ] によって定められている。

・企業が資金(資本金)を調達する方法の一つに、株式の発行がある。企業は株式の所有者に、所有している株式の数に応じて、利潤(利益)の一部を [ B ] として支払うことがある。

ア A 男女雇用機会均等法 B 利子 イ A 男女雇用機会均等法 B 配当

ウ A 労働基準法 B 利子 エ A 労働基準法 B 配当

② 企業の活動は、国内の法律だけでなく、経済や環境にかかわる国際的な枠組みの影響を受けることがある。国連気候変動枠組条約締約国会議において、京都議定書に代わる国際的な枠組みとして、2015(平成27)年に採択された協定であり、産業革命前と比べて世界の平均気温の上昇を一定の範囲に抑えることを目標の一つとしている協定は何と呼ばれているか、書きなさい。

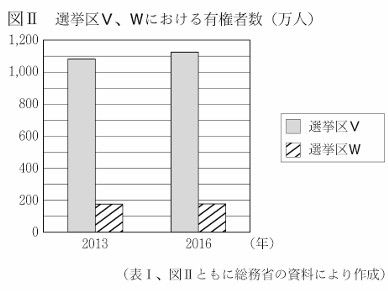

人々の意見を政治に反映させる方法の一つに選挙がある。選挙制度の課題の一つである「一票の格差」に興味をもったRさんは、「一票の格差」の改善について調べ、次のようにまとめた。【考えたこと】の文中の( )に入れるのに適している内容を、「有権者数」の語を用いて簡潔に書きなさい。

【調べたこと】

・「一票の格差」の改善のために公職選挙法が何度か改正されている。2013(平成25)年に行われた参議院議員通常選挙(以下「参院選」という。)で生じた「一票の格差」を改善するため、2015年の公職選挙法の改正によって選挙区の議員の定数が一部変更された。

・2015年に改正された公職選挙法にもとづいて、2016(平成28)年の参院選が行われた。議員の定数が変更された選挙区に、選挙区V、Wがあった。

| 2013年 | 2016年 | |

| 選挙区V | 10 | 12 |

| 選挙区W | 4 | 2 |

【考えたこと】

表Ⅰ、図Ⅱより、「一票の格差」の改善について、2013年と2016年それぞれの選挙区V、Wにおける議員の定数と有権者数をもとに考えると、2015年の公職選挙法の改正によって選挙区V、Wの間における議員一人当たりの( )ことが分かる。このことから、2016年は2013年と比べて、参院選における「一票の格差」が改善されたといえる。

➂a:裁判員制度が組み込まれているのは刑事裁判、三審制は民事・刑事問わず適用されています。

➂b:その他の選択肢は行政権です。

➁アは国庫支出金は増加しているので不適です。イは2002年度だと48.1%なので不適です。エは最も低いものは地方債なので不適です。

①男女雇用機会均等法とは性別による差別をなくし、男女が平等に働く機会を得られるようにする法律です。利子とはお金を借りる側が貸してくれた人に払う報酬のことです。

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。