奈良県の2024年3月実施の令和6年度(2024年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。

合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

令子さんは、古代から近世における各時代の政治に関する出来事について、調べることにした。

次のメモは、令子さんが調べた出来事の一部である。各問いに答えよ。

| 古代 | 中世 | 近世 |

| ・倭王武が中国南朝に使いを送る。 ・(a)遣隋使や遣唐使が派遣される。 ・大化の改新とよばれる改革が行われる。 ・大宝律令が定められる。 ・(b)藤原道長が摂政となる。 | ・平清盛が(c)保元の乱や平地の乱で活躍する。 ・源頼朝が国ごとに守護を置き、荘園や公領ごとに地頭を置く。 ・足利尊氏が征夷大将軍となる。 ・(d)戦国大名が領国を支配する。 | ・徳川家康が征夷大将軍となり江戸に幕府を開く。 ・武家諸法度が定められる。 ・(e)鎖国とよばれる政策が行われる。 ・異国船打払令が出される。 ・日米和親条約が結ばれる。 |

(1)隋の進んだ制度や文化を取り入れるために、下線部(a)の一人として派遣された人物を、次のア〜エから1つ選び、その記号を書け。

ア 小野妹子

イ 鑑真

ウ 空海

エ 中大兄皇子

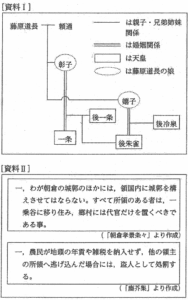

(2) 資料Ⅰは、藤原氏と皇室の関係を示した図の一部であ る。

下線部(b)が政治の実権をにぎることができたのはな ぜか。

その理由を、資料Ⅰを参考にして、簡潔に書け。

(3) 令子さんは、下線部(c) について調べたことを次のメモ にまとめた。

【 X 】に当てはまる言葉を、簡潔に書け。

【 X 】を解決するために動員された武士は、

中央の政治に大きな影響力を持つようになった。

(4) 資料Ⅱは、下線部(d)がそれぞれの領国内の武士や農 民を統制するために独自に定めた法を

要約したものの一 部である。このような法を何というか。

次のア〜エから1つ 選び、その記号を書け。

ア 永仁の徳政令

イ 公事方御定所

ウ 墾田永年私財法

エ 分国法

(5) 下線部(e)に関連して行われた政策について述べた次のア〜エを、年代の古いものから順に並べたときに 3番目になるものはどれか。

その記号を書け。

ア 平戸のオランダ商館を長崎の出島に移す。

イ ポルトガル船の来航を禁止する。

ウ 日本人の海外渡航と帰国を禁止する。

エ 全国にキリスト教の禁止令を出す。

(1) ア

イ…鑑真は唐からやってきたお坊さんのこと。

ウ…空海は真言宗の開祖、弘法大師。

エ…中大兄皇子は中臣鎌足とともに、大化の改新を行った人物。

(2) (例)自分の娘と天皇との間に婚姻関係を成立 させ、生まれた子を天皇としたから。このことを 摂関政治という。

(3) (例)朝廷との争い

保元の乱も平治の乱も朝廷に対しての反乱で ある。

(4) エ

ア…徳政令は幕府が売買や貸し借りの契約を 無効にするもの。永仁の徳政令は特に元寇の防衛戦争後に困窮する御家人を救うために北条貞時が発

布したもののこと。

イ…公事方御定書は江戸幕府第8代将軍である、徳川吉宗が命じて作らせた江戸幕府の基本法典のこと。

ウ…墾田永年私財法は奈良時代中期に発布 された農民が新規で開拓した土地につい て永久に所有を許可するという法令のこと。

(5) イ

ア…1641年の政策

イ…1639年の政策

ウ…1635年の政策

エ…1613年の政策

(覚え方例)

①奉書船以外の海外渡航の禁止

②日本人の海外渡航と帰国の全面禁止

③島原の乱 ④ポルトガル船の来航を禁止 ⑤オランダ商館を長崎の出島にうつす

「ほんとに日本が閉まるとお思いで?」で覚え よう!

令子さんは、近代に置ける日本の様子について興味を持ち、調べることにした。各問いに答えよ。

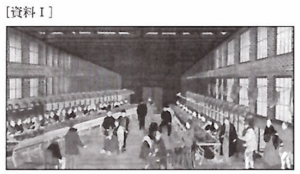

(1) 資料Ⅰは、明治政府が現在の群馬県に造った官営模範工 場で働く人々の様子を

描いたものである。近代的な製糸場の 普及と人材の育成を目的としたこの官営模範工場を

何というか。その名称を書け。

(2) 令子さんは、西南戦争について調べたことを次のメモにまとめた。

【 X 】、【 Y 】に当てはまる言葉の組 み合わせとして適切なものを、後のア〜エから1つ選び、その記号を書け。

明治政府の改革で特権を奪われたことに不満を持つ士族らは、【 X 】を指導者として反乱を起こしたが、鎮圧された。

これ以降、人々が政治改革を求める手段は【 Y 】によるものが中心となった。

ア X 西郷隆盛 Y 言論

イ X 西郷隆盛 Y 武力

ウ X 板垣退助 Y 言論

エ X 板垣退助 Y 武力

(3) 令子さんは、日本と欧米が幕末に結んだ条約の改正に明治政府が取り組んでいたことを知った。

下のメモは、 条約改正を求める世論が高まるきっかけとなったノルマントン号事件について、令子さんがまと めたものである。

裁判において、下線部の判決となったのはなぜか。その理由を、簡潔に書け。

イギリス船ノルマントン号が和歌山県沖で沈み、イギリス人船長と船員は脱出したが、 日本人乗客全員が水死する事故が起こった。

しかし、裁判ではイギリス人船長に軽い刑罰が与えられただけである。

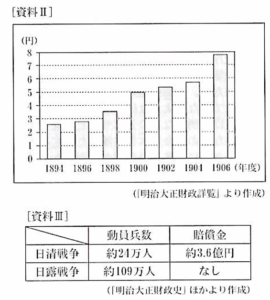

(4) 令子さんは、日露戦争後に起こった日比谷焼き打ち 事件について調べた。

資料Ⅱは、日本における1894年度から1906年度の、 一人当たりの税負担額の推移を示したものである。資 料Ⅲは、日清戦争と日露戦争の動員兵数と賠償金 を 示したものである。 日比谷焼き打ち事件が起こったの はなぜか。 その理由を、 資料Ⅱ、 資料Ⅲを参考にし て、簡潔に書け。

(5) 日露戦争後の出来事について述べた文として適切なものを、次のア〜エから1つ選び、

その記号を書け。

ア アメリカでは、奴隷制などをめぐって南北戦争が起こっ た。

イ 韓国の外交権をにぎった日本は、統監府を設置し伊 藤博文を初代統監とした。

ウ インド大反乱を鎮圧したイギリスは、イギリス国王を皇帝とするインド帝国を造った。

エ 日本は江華島事件を口実に日朝修好条規を結び、朝鮮を開国させた。

(1) 富岡製糸場

(2) ア

板垣退助は1874年に民撰議院設立建白書を提出した。自由民権運動を行い「板垣死すとも自由はせず」の名言を残した人物。

(3) (例)当時は日本に領事裁判権が無く、日本で 裁くことが出来なかったから。

日本に領事裁判権がない、イギリスに治外法権が認められているのいずれかが書かれていればよい。

(4) (例)一人あたりの税負担額が増え、戦争に動 員される人員が増えたにもかかわらず、日露戦 争後に賠償金は支払われず、生活が困窮す ることになったから。税負担額と動員数の増加、また賠償金が入ってこない。このことが書かれていればよい。

(5) イ

日露戦争は1904年~1905年9月

ア…南北戦争は1861年〜1865年。

イ…韓国統監府の設置は1905年11月。

ウ…インド帝国成立は1877年。

エ…江華島事件と朝鮮開国は1875年~1876年。

(覚え方例)

語呂合わせで覚えよう!

「満州を一つくれよ!日露戦争」

1 9 0 4年

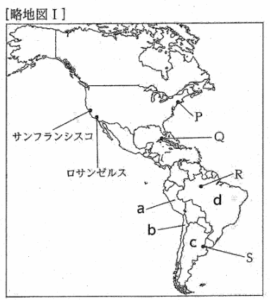

日本が世界の様々な国や地域と貿易をしていることに興味をもった夏美さんは、北アメリカ州と南アメリカ州における日本の主な貿易相手国について調べることにした。 略地図Ⅰ中のa〜dは南アメリカ州の国を示している。各問いに答えよ。

(1) 日本の空港を3月8日午後5時に出発した飛行機が、 略地図Ⅰ中のロサンゼルスの空港に

10時間を要して到 着し た場合、到着時刻は現地時間で何日の何時か。

次のア〜エから1つ選び、その記号を書け。

なお、ロサン ゼルスは西経120度の経線を基準とした標準時を採用し ている。

ア 8日 午前10時

イ 8日 午後4時

ウ 8日 午前3時

エ 8日 午後8時

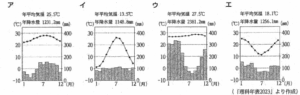

(2) 次のア〜エは、略地図Ⅰ中のP,Q,R,Sのいずれかの都市の雨温図である。

略地図Ⅰ中のP、Rの都市の雨 温図を、次のア〜エからそれぞれ1つずつ選び、その記号を書け。

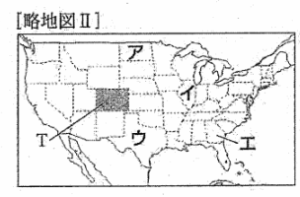

(3) 夏美さんは、日本がアメリカ合衆国から多くの農作物を輸入していることを知り、アメリカ合衆国の農業につ いて調べた。

略地図Ⅱ中のア〜エは、アメリカ合衆国の州を示している。

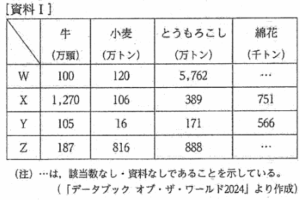

① 資料Ⅰは、略地図Ⅱ中のア〜エにおける、 2022年の牛の飼育頭数と、小麦、とうもろこし、綿花の生産 量を示したものである。

資料Ⅰ中のXにあたる州を、略地図Ⅱ中のア~エから1つ選び、その記号を書け。

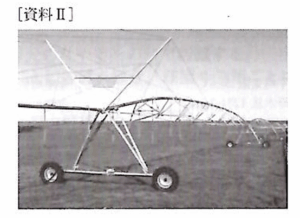

② 資料Ⅱは、略地図Ⅱ中の州Tの農地において、地下水をくみ上げス プリンクラーで散水する

様子を示したものである。資料Ⅱに見られるよう に、農作物を栽培するために、河川や地下水などから人工的に水を引 いて農地に水を供給することを何というか。その名称を書け。

(4) 略地図Ⅰ中のサンフランシスコの郊外にICT関連企業が集中している 地域がある。

この地域は何とよばれているか。その名称を書け。

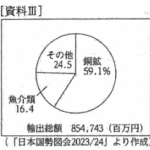

(5) 資料Ⅲは、略地図Ⅰ中のa、b、cのいずれかの国の2021年における日 本への輸出総額と、

日本へ輸出する主な品目とその品目の輸出総額に 占める割合をグラフで示したものである。

資料Ⅲに当たる国を、略地図Ⅰ 中のa、b、cから1つ選び、その記号を書け。

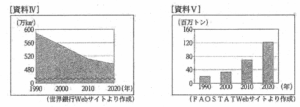

(6) 夏美さんは、略地図Ⅰ中の国dが世界有数の大豆の生産国であることについて調べる中で、資料Ⅳ、資料 Vを見つけた。

資料Ⅳは、1990年から2020年における国dの森林面積の推移を示したものである。 資料Vは 1990年から2020年における国dの大豆の生産量の推移を

示したものである。 資料Ⅳに見られる変化の要因 のひとつとして考えられることを、資料Vと関連づけて、簡潔に書け。

(1) ア

まずは日本の空港を出発した時のロサンゼルスの時刻を求める。

日本とロサンゼルスの時差は(135+120)÷15=17より、17時間あるので日本を出発した時のロサンゼルスの時刻は、3月8日0時だと分かる。

ここから10時間後にロサンゼルスに着くので、3月8日午前10時が答えとなる。

(2) P:イ R:ウ

Rは赤道付近の気候になるので、年間を通し て気温が高く1・2月に降水量が多いウだと分かる。

次に、南半球は北半球と季節が逆になるので エがSとなる。

そしてPは高緯度地域、Qは赤道付近であるこ とを考えるとPがイ、Qがアだと判断する。

※寒暖差の有無。

(3) ①ウ ②かんがい

綿花は高緯度地域では栽培していないので、アとイはWZ、ウとエはXYだと分けることが出来る。

Wはとうもろこし栽培が盛んなので、イ。

Zは小麦の栽培が盛んなので、ア。

Xは放牧が盛んなので、ウ。

いずれにも該当しないYがエとなります。

(4) シリコンバレー

(5) b

aはペルー、bはチリ、cはアルゼンチン。

銅鉱の割合が多いので、世界一の銅の産出国であるチリが該当する。

(6) (例)大豆を栽培するために森林を伐採し、農 地を広げていった。

大豆の輸出量が増えていることと、森林面積が減っている事を結びつけて記述出来ていればよい。

次の□□□内は、公民的分野の学習で税について調べている健太さんと絵里さんの会話の一部である。各問いに答えよ。

健太 :(a)税はどのようなところで使われ、どのような役割を果たしているのかな。

絵里 :タブレットを使って調べてみよう。

健太 :国税庁のウェブサイトで、税の意義や役割について説明されているよ。

絵里 :本当だね。(b)国や地方公共団体は、個人や私企業ではできないような様々な仕事をしているね。

健太 : 例えば、消防などの公共サービスを提供したり、道路などの社会資本を整備したりする仕事だね。

絵里 :そのためには多くの費用が必要だから、 その費用を税としてみんなで出し合って負担しているということだね。

健太 :そうだね。 税は、 (c)安心して暮らせる社会を実現するために国や地方公共団体が行う活動の財源になっているね。

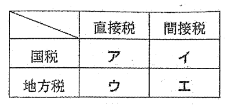

(1) 健太さんは、下線部(a)について調べた。

① 健太さんは、下線部(a)を、直接税と間接税、国税と地方税に分類 するために右の表を

作成した。所得税は表のどこに当てはまるか。 表中のア〜エから1つ選び、その記号を書け。

② 所得税には累進課税の仕組みがとられている。累進課税とはどのような仕組みか。

簡潔に書け。

(2) 下線部(b)の歳入は原則的に税金によって支えられている。 税金だけでは不十分なときは国債で補われ ているが、 国債の発行には慎重さが必要である理由を、「利子」、「元金」の語を用いて簡潔に書け。

(3) 日本国憲法で定められた国の予算を議決する機関を、次のア〜エから1つ選び、その記号を書け。

ア 内閣

イ 国会

ウ 日本銀行

エ 裁判所

(4) 絵里さんは、下線部(c)を実現するための制度として社会保障制度があると考え、日本の社会保障制度に ついて調べることにした。

① 日本の社会保険制度は、日本国憲法に基づいて整備されている。日本国憲法第25条では、

社会権の中 で基本となる「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保証している。 この権利を何というか。 その 名称を書け。

② 感染症対策や廃棄物処理などによって、人々の健康や安全な生活を守る役割を果たしている日本の社 会保障制度の基本的な柱のひとつを、次のア〜エから1つ選び、その記号を書け。

ア 社会保険

イ 社会福祉

ウ 公衆衛生

エ 公的扶助

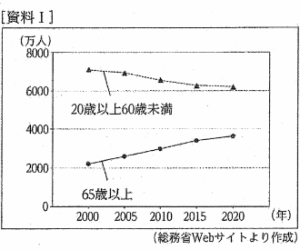

③ 次の内は、 絵里さんが、公的年金制度のひとつである国民年金の仕組みについてまとめたメモの一部で ある。

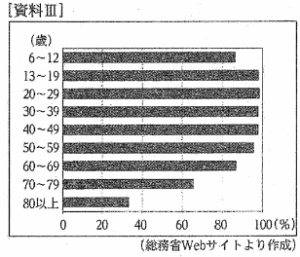

資料Ⅰは、2000年から2020年における日本の20歳以上60歳未満の人口と65歳以上の人口の推移を 示したものである。

メモに示す仕組みで国民年金が運用されることにより、 課題となっていることを、メモと資 料Ⅰを参考にして、

「受給者」、「負担者」の語を用いて簡潔に書け。

【国民年金の仕組み】

・日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金

への加入が法律で義務付けられている。

・納めた保険料は、 そのまま年金を必要とする人たちに給付される。

・高齢者の受け取る老齢年金の支給は、原則として65歳からである。

(1) ①ア ②所得が多い人ほど、負担する税金額が多くなる仕組みのこと。

所得税は国税で税金を負担する人と、税金を納める人が同じなので直接税である。

間接税は直接税を納めず、事業者などの納税義務者を通じて納める税金のこと。

イに該当する代表的な税は消費税

ウに該当する代表的な税は住民税

エに該当する代表的な税は地方消費税など。

(2) (例)国債は国が国民にする借金であり、税金による利子の支払や元金の返済が必要になるため。

国債とは何かを「利子」「元金」という言葉を用いて説明されていればよい。

(3) イ

予算の議決を行うのは、立法権を持っている国会が行う。

アの内閣は行政権を、エの裁判所は司法権を担っている。ウの日本銀行は国や銀行に対して金融を行っている唯一の機関。

(4) ①生存権 ②ウ

③(例)年金の受給者の数は増えているが、負 担者の数が減っている。そのため負担者への負 担が大きくなっていること。

②

ア…社会保険は疾病、高齢化、失業、労働災 害、介護などの事故に備えて、事前に被雇用者もしくは雇用主、あるいは両者が社会的供出をすることによって、保険によるカバーを受ける仕組みのこと。

イ…社会福祉は国民が健康で幸せな生活を営 めるように、生活問題を解決するための取組みのこと。

エ…公的扶助は公的機関が主体となって一般租税を財源とし、最低限の生活を保障するため に行う経済的援助のこと。

太郎さんは、通信手段の発達について興味を持ち、調べることにした。各問いに答えよ。

(1) 文明の始まりにおいて、 情報を記録したり伝えたりする手段として、 文字が発明さ れた。 資料Ⅰは、メソポタミア文明で発明された文字を示したものである。この文字 を何というか。

その名称を書け。

(2)明治時代に起こった通信手段に関する出来事として述べた次の文X、Yについて、

その正誤の組み合わ せとして適切なものを、後のア〜エから1つ選び、その記号を書け。

X 郵便制度が導入される。 Y ラジオ放送が始まる。

ア X・正 Y・正

イ X・正 Y・誤

ウ X・誤 Y・正

ウ X・誤 Y・正

エ X・誤 Y・誤

(3) 日本でのテレビ放送の始まりは、 第二次世界大戦後 である。

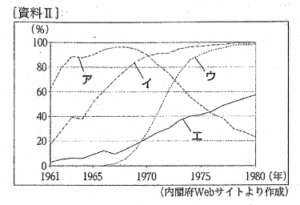

資料Ⅱは、1961年から1980年におけるカラー テレビ、乗用車、白黒テレビ、 電気冷蔵庫の

家庭への 普及率の推移を示したものである。カラーテレビの普及 率の推移にあたるものを、

資料Ⅱのア〜エから1つ選び その記号を書け。

(4) 太郎さんは、様々な通信手段を使った防災対策が行われていることを知り、調べることにした。

次の□□□内は、太郎さんがA市の取り組みについてまとめたメモの一部である。資料Ⅲは、2022年にお ける日本の年齢階層別インターネット利用率を示したものである。A市がメモにある取り組みを行っているの はなぜか。

その理由を、メモと資料Ⅲを参考にして、「格差」の語を用いて簡潔に書け。

【A市の取組】

・防犯アプリやメールを利用して防災情報を発信す

るとともに、 希望する人には防災ラジオを無償で

貸し出し防災情報を発信する。

※A市が貸し出す防災ラジオの機能

・災害時には防災情報を自動で受信し放送する。

・緊急放送は自動で最大音量になる。

(1) 楔(くさび)形文字

(2) イ

ラジオ放送が始まったのは大正時代の終わりごろ。

(3) ウ

一番最初に普及したのは白黒テレビと考えられる。

アが白黒テレビ。入れ替わりで普及したウがカラーテレビ。唯一普及率が100%になっていないエが乗用車。残るイが電気冷蔵庫だと判断出来る。

(4) (例)インターネットだけでなくラジオを用いることで、情報の格差をなくし、全ての人が情報を得られるようにするため。

資料Ⅲで高齢者のインターネット利用率が低いことに注目すればよい。

家庭教師のやる気アシストは、奈良県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。