大阪府の2024年3月実施の令和6年度(2024年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

地層の広がりに興味をもったUさんは、 ある地域において、がけの表面に露出している地層をK先生と一緒に観察し、次に、ボーリング試料をもとにつくられた柱状図について調べた。Uさんは、地層の観察や柱状図から得られた情報を用いて、 その地域の地層の広がりについて考察した。

次の問いに答えなさい。

(1) 河川を流れる水のはたらきについて述べた次の文中のa[ ]、b[ ]から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。

河川を流れる水によって下流へ運ばれた土砂は、水の流れが a [ ア ゆるやかに イ 速く ]なったところに堆積しやすく、 河口に到達した土砂は、粒のb [ ウ 小さい エ 大きい ] ものほど河口からさらに遠いところまで運ばれて、 陸から離れた海底に堆積しやすい。

(2) 海底などに堆積した堆積物は、その上に積み重なる堆積物の重みなどによって長い年月をかけて固まると堆積岩となる。 次のア~エのうち、 堆積岩に分類される岩石を一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 玄武岩 イ 花こう岩 ウ せん緑岩 エ チャート

○Uさんが調べた地域

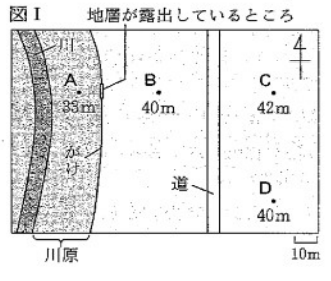

・図Ⅰは、Uさんが地層について調べた地域の地図である。

・この地域は、川の流れによって地層が侵食されており、がけの表面に地層が露出しているところがある。

・A点からみて、B点、C点はいずれも真東に位置しており、C点からみて、 D点は真南に位置している。

・図Ⅰにおいて、BC間の距離と、CD間の距離は等しい。

・A~D点の地表面の標高は、それぞれ、A点が33m、B点が40m、C点が42m、 D点が40mである。

○UさんがK先生と行った地層の観察

・図Ⅰ中のA点から真東を向くと、ほぼ垂直に切り立ったがけの表面に地層が露出しているようすがみられた。

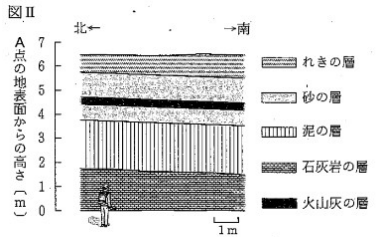

・図Ⅱは、がけの表面に露出している地層の一部を観察したときのようすを模式的に表したものである。

・㋐地層をつくる粒の大きさは、れきの層、砂の層、泥の層でそれぞれ異なっていた。

・火山灰の層は、他の層と比べて、厚さが薄く、色が黒っぽかった。

・石灰岩の層には、㋑サンゴの化石が含まれていた。

・地層の境界面が、 南に向かって一定の傾きで下がっているようすがみられた。

(3) 図Ⅱに示された地層のうち、形成された時期が最も新しい地層はどの層か。名称を書きなさい。ただし、図Ⅱに示された地層について、地層の上下が入れ替わるような大地の変動は起こっていないものとする。

(4) 下線部㋐について、次の文は、れき、砂、泥について述べたものである。あとのア~カのうち、文中の【 c 】【 d 】に入れるのに適している語の組み合わせはどれか。 一つ選び、記号を○で囲みなさい。

れき、砂、泥のうち、粒の大きさが最も小さいものは 【 c 】 であり、粒の大きさが最も大きいものは【 d 】 である。

ア c れき d 砂

イ c れき d 泥

ウ c 砂 d れき

エ c 砂 d 泥

オ c 泥 d れき

カ c 泥 d 砂

(5) 下線部㋑について、サンゴの化石は地層が堆積した当時の環境を推定する手がかりとなる。

① 地層が堆積した当時の環境を推定する手がかりとなる化石は、 何と呼ばれる化石か、書きなさい。

② 次のア~エのうち、一般に、サンゴ礁をつくるサンゴが生息する環境として最も適しているものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 冷たくて深い海 イ あたたかくて浅い海 ウ 冷たくて深い湖 エ あたたかくて浅い湖

○UさんがB点とC点の柱状図について調べたこと

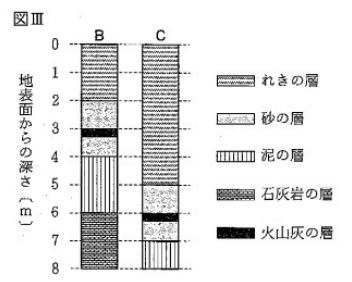

・図Ⅲは、図Ⅰ中のB点とC点の柱状図である。

・B点とC点における、 地表面の標高を比べると、B点の方が 【 e 】 m低い。 また、 B点とC点における、 れきの層と砂の層との境界面の地表面からの深さを比べると、 B点の方が【 f 】m浅い。

・B点とC点における、 れきの層と砂の層との境界面の標高は、B点の方が1m高いことが分かる。

・A点から真東を向いたときに、 がけの表面にみられた地層だけでなく、B点とC点の柱状図においても、火山灰の層がみられた。 これらの火山灰の層は、いずれも同時期に堆積したものであることが分かっている。

・㋒この地域に火山灰をもたらした火山の噴火は、砂の層が堆積していた期間に起こったと考えられる。

(6) 上の文中の【 e 】、【 f 】 に入れるのに適している数をそれぞれ書きなさい。 答えは整数で書くこと。

(7) 次の文は、 Uさんが㋒のように考えた理由について述べたものである。文中の【 g 】に入れるのに適している内容を簡潔に書きなさい。

図Ⅱや図Ⅲにおいて、火山灰の層が【 g 】ため。

(8) Uさんが調べた地域では、BC間の地層の境界面は、東に向かって一定の傾きで下がっており、CD間の地層の境界面は、南に向かって一定の傾きで下がっていることが分かっている。 BC間の地層の境界面の傾きの角度と、CD間の地層の境界面の傾きの角度が等しいと仮定した場合、図Ⅰ中のD点では、地表面から何m 真下に掘り進めれば、 火山灰の層が現れると考えられるか、 求めなさい。 答えは整数で書くこと。ただし、 れきの層を除いたすべての地層について、 それぞれの厚さはB点、C点、D点の各地点で同じであり、この地域には断層などによる地層のずれやしゅう曲はないものとする。

(1) a ア、b ウ

水の流れが速くなるほど土砂が堆積しにくく、水の流れがゆるやかになるほど土砂が堆積しやすい。海底に堆積した土砂は粒の直径で3種類に分かれる。れき(2mm~)砂(1 /16mm~2mm)泥(~1 /16mm)を覚えておこう。

れき・・・浅く、海岸に近いところに堆積する。

泥・・・深く、海岸から遠いところに堆積する。

(2) エ

中学で習う堆積岩は6種類!

泥岩(でいがん)砂岩(さがん)礫岩(れきがん)凝灰岩(ぎょうかいがん)チャート 石灰岩(せっかいがん)

(3) れき(の層)

地層は下に行けば行くほど古く、上に行けば行くほど新しい。

(4) オ

粒の大きさは泥<砂<れき

(5) ①示相(化石)、②イ

示相化石は地層が堆積した「環境」がわかる化石のこと。同じような言葉で示準化石があるが、示準化石は地層の堆積した「時代」がわかる化石のこと。

(6) e 2(m)、f 3(m)

標高を比べるとB点の方が2m低いので、実際にC点に比べてB点が2mだけ低い図を描いてみると分かりやすい。

(7) 砂の層に挟まれている

地層は下の方が古いので、堆積した順番で見ていくと下の砂の層→火山灰の層→上の砂の層の順番になっている。火山灰の層は砂の層に挟まれているため、火山の噴火は砂の層が堆積していた期間に起こったと考えられる。

(8) 5(m)

これも図を描いて求めると間違いが少なくなる。B点→C点で火山灰の層は1m下がっている。BC間の距離とCD間の距離は等しいので、C点→D点で火山灰の層は1m下がっていることになる。D点は標高が40mでB点と一緒なので図示すると地表から5m掘り進めれば火山灰の層が現れる。

Rさんは、 S先生と一緒に、 物体にはたらく力と物体の運動についての実験を行い、力学的エネルギーと仕事について考察した。次の問いに答えなさい。ただし、 物体にはたらく摩擦や空気抵抗は考えないものとする。

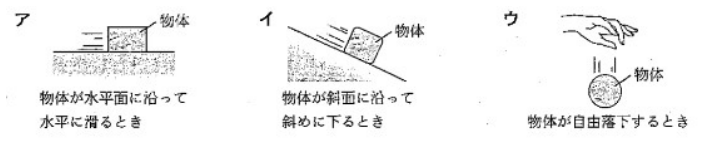

(1) 物体には、真下の向きに重力がはたらく。次のア〜ウのうち、物体にはたらく重力の向きと、物体の運動の向きが同じものはどれか。 一つ選び、 記号を○で囲みなさい。

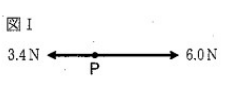

(2) 図Ⅰのように、点Pに対して左向きに 3.4 N、右向きに 6.0 N の力がはたらいているとき、これらの2力の合力は、右向きに何Nか、求めなさい。ただし、これらの2力は一直線上にあるものとする。

(3) 水平面上にある物体を軽くはじいたところ、物体は一定の速さで一直線上を運動した。このように、一定の速さで一直線上を動く物体の運動は何と呼ばれる運動か、 漢字6字で書きなさい。

実験1

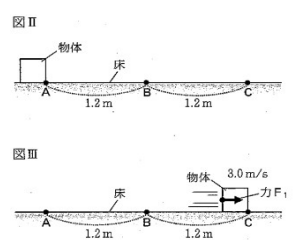

Rさんは、図Ⅱのように、ある物体が水平な床を一直線上に進むコースをつくった。 図Ⅱ中のA、B、Cは、それぞれコース上の点を示しており、AB間の距離と、BC間の距離は、いずれも1.2mである。 Rさんは、図Ⅱのように物体の前面をAに合わせて静止させた。 その後、 Cに向かっ

て、物体を力F1 で水平方向に押し続けた。 物体は力F1の向きに進み、 物体が動き始めてから1.6秒後に、 図Ⅲのように物体の前面がCを通過した。物体の前面がAからCに移動する間、 物体の速さはしだいに速くなっていき、図Ⅲのように物体の前面がCを通過したときの物体の速さは3.0m/sであった。ただし、物体の前面がAからCに移動する間、力F1の大きさは一定であったものとする。

(4) 物体の前面がAから動き始めてCに移動する間における、物体の平均の速さは何m/s か、求めなさい。

(5) 物体の前面がAからBに移動する間に力F1が物体にした仕事と、物体の前面がBからCに移動する間に力F₁ が物体にした仕事は等しい。

① 力F₁ の大きさが1.8Nであった場合、物体の前面がAからBに移動する間に力F₁ が物体にした仕事は何Jか、求めなさい。答えは小数第2位を四捨五入して小数第1位まで書くこと。

② 物体の前面がAからBに移動する間に力F₁ が物体にした仕事の仕事率をK[W]、物体の前面がBからCに移動する間に力F₁ が物体にした仕事の仕事率を L[W]とする。 KとLの大きさの関係について述べた次の文中の a [ ]、b [ ]から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。

物体の速さはしだいに速くなっていったため、物体の前面がAからBに移動するのにかかった時間は、物体の前面がBからCに移動するのにかかった時間よりも a [ ア 短い イ 長い ]と考えられる。そのため、b [ ウ K < L エ K =L オ K > L ]の関係があると考えられる。

実験2

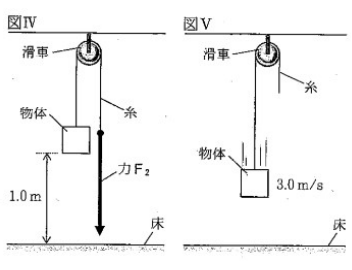

Rさんは、天井に固定された滑車に糸をかけ、糸の一端に実験1で用いた物体をつないだ。そして、糸のもう一端を力F2で引いて、 図Ⅳのように、物体の底面が床から1.0mの位置にくるようにして、 物体を静止さ

せた。Rさんが糸から手を離すと、物体は真下に落下した。図Vのように、 物体の速さが図Ⅲの物体の速さと同じ3.0m/s になったとき、 物体の底面は床に達していなかった。ただし、糸の質量や、糸と滑車の間の摩擦は考えないものとする。

○RさんとS先生の会話

S先生 : 実験2の図Ⅳでは、静止している物体にどのような力がはたらいているか考えてみましょう。

Rさん : 図Ⅳのとき、糸の一端を引っ張ることによって、物体には真上の向きに力がはたらいています。

S先生 : 物体にはたらく力は真上の向きの力だけですか。

Rさん : 物体には真下の向きに重力もはたらいています。そうか、㋐物体が静止しているのは、物体にはたらく力がつり合っているからですね。

S先生 : その通りです。一方、実験1で物体の速さがしだいに速くなっていったのは、水平方向において、物体の進む向きにだけ力がはたらいており、物体にはたらく力がつり合っていなかったからです。

(6) 下線部㋐について、 実験2の図Ⅳのとき、 物体にはたらく2力がつり合っている。

① 物体にはたらく力について述べた次の文中のc[ ]から適切なものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

実験2の図Ⅳのとき、物体にはたらく2力は、つり合いの条件から考えると、重力と c [ ア Rさんが糸を引く力 イ 糸がRさんを引く力 ウ 糸が物体を引く力 エ 物体が糸を引く力 ]である。

②次の文中の【 d 】 に入れるのに適している語を書きなさい。

物体にはたらく力がつり合っていて、それらの力の合力の大きさが0Nであったり、 物体に力がはたらいていなかったりすると、物体がもつ【 d 】 と呼ばれる性質によって、運動している物体はいつまでも一定の速さで一直線上を運動し続け、 静止している物体はいつまでも静止し続ける。これを 【 d 】の法則という。

○RさんとS先生の会話2

S先生 : 物体がもつ力学的エネルギーを比較することによって、物体が他の物体に対して仕事をする能力を比較することができます。 例えば、 実験1の図Ⅲのときと、実験2の図Vのときで、 それぞれの物体がもつ力学的エネルギーを比較してみましょう。 床を基準面(基準とする面)とし、 物体が床にあるときに物体がもつ位置エネルギーを 0J とした場合、それぞれの物体がもつ位置エネルギーを比較してみてください。

Rさん : 実験1の図Ⅲのときと、実験2の図Vのときを比較すると、それぞれの物体がもつ位置エネルギーは、実験2の図V のときの方が大きいことが分かります。

S先生 : その通りです。 では、それぞれの物体がもつ運動エネルギーも比較してみてください。

Rさん : 実験1の図Ⅲのときと、実験2の図Vのときを比較すると、それぞれの物体がもつ 【 e 】ことが分かります。 したがって、実験2の図Vのときの方が、物体がもつ力学的エネルギーは大きいことが分かります。

S先生 : その通りです。このことから、 実験2の図Vのときの物体の方が、他の物体に対して仕事をする能力は大きいことが分かります。

(7) 上の文中の【 e 】に入れるのに適している内容を簡潔に書きなさい。

(1) ウ

重力の向きは鉛直下向き。物体の運動の向きが同じなのは物体が自由落下している「ウ」になる。

(2) 2.6(N)

力の向きが逆なので、右向きの6Nの力のうち3.4Nが左向きの力によって打ち消される。6-3.4=2.6(N)

(3) 等速直線運動

直線運動をしている物体の速さが一定の時の運動を「等速直線運動」という。

(4) 1.5(m/s)

AからCまでの距離は1.2m+1.2m=2.4mかかった時間が1.6秒なので2.4(m)/1.6(s)=1.5 (m/s)

(5) ①2.2J、②a イ、b ウ

①仕事の大きさ[J]=力[N]×距離[m]で求める。1.8[N]×1.2[m]=2.16[N]小数第2位を四捨五入すると2.2[N]

②仕事率[W]=仕事[J]÷かかった時間[s]で求める。

かかった時間が長ければ長いほど仕事率は小さくなる。AB間の方が時間がかかっているのでK<Lになる。

(6) ①ウ、②慣性

①1つの物体にはたらく2力のつり合いの条件は、1.2力が一直線上にある。2.2力の大きさが等しい。3.2力の向きが逆向き。

②慣性の法則とは、物体に外から力がはたらかない(または力がつり合っている)とき、静止している物体はいつまでも静止し、運動している物体は等速直線運動を続けること。

(7) 運動エネルギーは等しい

運動エネルギーは速さと質量で決まる。今回、同じ物体で速さが等しいので運動エネルギーは等しいと分かる。

技術の授業で作物の栽培について学習し、栽培して得られる果実の色の違いに興味をもったEさんは、 2023年に学校で育てたカボチャ(ペポカボチャ)について調べたことをまとめた。 また、 育てたカボチャの栽培記録について、EさんはG先生と一緒に考察した。次の問いに答えなさい。 ただし、 この問題における「カボチャの色」は、「カボチャの果実の皮の色」を表すものとする。

○Eさんが2023年に学校で育てたカボチャについて調べたこと

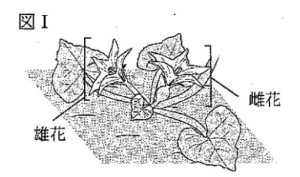

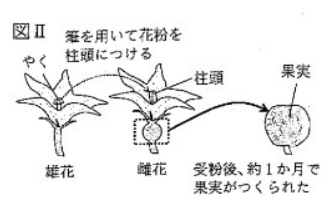

・カボチャは㋐被子植物の一種である。 学校で育てた品種のものは、図Ⅰのように一つの個体にいくつかの雄花と雌花がそれぞれ咲き、 野生ではハチなどの㋑昆虫類が受粉を助けていることが多い。 また、 この品種は人工的に受粉させることが容易である。

・㋒受粉すると、約1か月かけて雌花の子房は成長し、果実をつくる。その中には多数の種子ができる。

・学校で育てた品種のカボチャの色には、 黄色と緑色がある。 これらのカボチャの色は対立形質であり、黄色が顕性形質(顕性の形質)、緑色が潜性形質 (潜性の形質)である。

・学校で育てた品種のカボチャの色は、㋓メンデルがエンドウを用いた実験から見いだした遺伝の規則性に従って子に伝わるため、カボチャの色を黄色にする遺伝子をA、緑色にする遺伝子を a として、子における遺伝子の組み合わせや形質を推定することができる。

(1) 下線部 ㋐について、次のア~エのうち、被子植物に分類されるものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア:ゼニゴケ イ:サクラ ウ:マツ エ:スギナ

(2) 下線部 ㋑について、次のア~エのうち、 昆虫類に分類されるものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア :マイマイ イ:ミミズ ウ:クモ エ:バッタ

(3) 下線部 ㋒について、カボチャのような被子植物は、受粉した後に精細胞と卵細胞が受精する。

① 植物の受精について述べた次の文中の【 x 】に入れるのに適している語を書きなさい。

カボチャのような被子植物の受精では、花粉でつくられた精細胞の核と 【 x 】の中にある卵細胞核が合体することで受精卵ができる。 その後【 x 】 は種子になる。

②受精卵は胚になり、個体としての体のつくりができていく。 この過程は何と呼ばれているか。 次のア~エのうち、最も適しているものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 進化 イ 減数分裂 ウ 発生 エ 無性生殖

(4) 下線部㋓について、メンデルはいくつかの対立形質に着目することで遺伝の規則性を見いだした。次の文中の 【 y 】に入れるのに適している内容を簡潔に書きなさい。

エンドウの種子には、丸形のものとしわ形のものがあり、これらの形質は一つの種子に【 y 】という性質をもつ。 このような性質がある形質の対は対立形質と呼ばれており、メンデルは、着目した対立形質それぞれの純系をかけ合わせて得た子の形質から、顕性形質と潜性形質の関係を見いだした。

(5) カボチャの色の遺伝子の組み合わせがAaであるカボチャの雄花から得られた花粉を、 遺伝子の組み合わせがAaの雌花に受粉させると、 多数の種子(子にあたる個体)が得られた。 得られた多数の種子におけるカボチャの色の遺伝子の組み合わせについて述べた次の文中の【 z 】に入れるのに、最も適していると考えられる数を、あとのア~エから一つ選び、記号を○で囲みなさい。

Aaの雄花の花粉をAaの雌花に受粉させて得られた多数の種子のうち、遺伝子の組み合わせがAaとなるものは、全体の約 【 z 】%であると考えられる。

ア 100 イ 75 ウ 50 エ 25

○2023年に学校で育てたカボチャの栽培記録

図のように、㋔カボチャの色が黄色になる純系の個体に咲いた雄花から得られた花粉を、カボチャの色が緑色になる純系の個体に咲いた雌花に受粉させると、 約1か月かけて子房を含む□の部分が成長し、カボチャの果実 (果実Ⅰ)がつくられた。果実Ⅰの皮の色はすべて緑色であった。 なお、 受粉させる際に雌花を観察すると、 すでにめしべに花粉がついている雌花は一つもみられなかった。

(6) 下線部㋔に示す雄花が咲いた個体における、カボチャの色の遺伝子の組み合わせとして正しいものはどれか。次のア~エから一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア AA イ Aa ウ aa エ AAとAa

○EさんとG先生の会話

Eさん : カボチャの色について、黄色が顕性形質で緑色が潜性形質であるということから、「2023年に得られる果実Ⅰの皮の色は、すべて黄色である。」 と予想したのですが、受粉させて約1か月後に得られた果実Ⅰの皮の色はすべて緑色でした。なぜでしょうか。

G先生 : いい点に気付きましたね。今回のカボチャの色の遺伝について整理しましょう。カボチャでは受粉後に、 精細胞と卵細胞が受精することで新たな遺伝子の組み合わせをもつ受精卵ができます。そして㋕受精卵は細胞分裂を行って成長し、種子の一部になります。一方、果実は図Ⅱに示すように、受粉後に点線で囲んだ部分が成長してつくられます。果実をつくる細胞は生殖細胞ではないため、果実をつくる細胞がもつ遺伝子は受精の前と後とで変わることはありません。

Eさん : そういうことでしたか。果実Ⅰの皮の色がすべて緑色になった理由が分かりました。先生のお話をふまえると、 ㋖皮の色が黄色の果実のみを得たい場合、 どのような個体を用いて受粉させればよいかが分かるのですね。

G先生 : その通りです。Eさんが興味をもった果実の形質について、遺伝の規則性を参考にすることで予想できるのです。次のカボチャの栽培も楽しみですね。

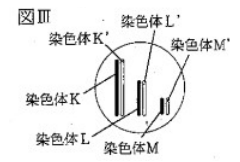

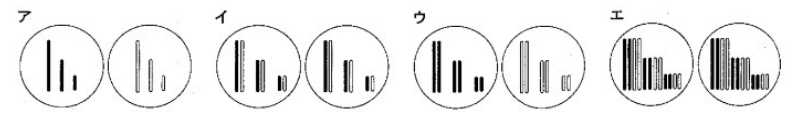

(7) ㋕について、図Ⅲはカボチャの受精卵を模式的に表したものであり、染色体K、L、Mには卵細胞から伝わった遺伝子が、染色体K’、L’、M’には精細胞から伝わった遺伝子が含まれている。次のア~エのうち、図Ⅲの受精卵が細胞分裂を終えた直後の2個の細胞を模式的に表した図として、最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

(8) ㋖について、次のア~オに示した人工的な受粉のうち、受粉の約1か月後に得られる果実の皮の色がすべて黄色になると考えられるものはどれか。すべて選び、記号を○で囲みなさい。ただし、AA、Aa、aaは、カボチャの色の遺伝子の組み合わせを示しているものとする。

ア AAの個体に咲いた雄花の花粉を、 Aa の個体に咲いた雌花に受粉させる。

イ Aaの個体に咲いた雄花の花粉を、 AAの個体に咲いた雌花に受粉させる。

ウ aaの個体に咲いた雄花の花粉を、 Aa の個体に咲いた雌花に受粉させる。

エ Aaの個体に咲いた雄花の花粉を、 aa の個体に咲いた雌花に受粉させる。

オ aaの個体に咲いた雄花の花粉を、 aa の個体に咲いた雌花に受粉させる。

(1) イ

被子植物とは胚珠が子房に包まれている。裸子植物は胚珠がむき出しになっている。選択肢の中で被子植物はサクラ。

(2) エ

※昆虫類の特徴 呼吸方法:気門 生まれ方:卵生 体のつくり:頭部・胸部・腹部に分かれる 骨格:外骨格

(3) ①胚珠、②ウ

①被子植物が受粉すると、「子房」が「果実」になり、「胚珠」が「種子」になる。

②受精卵が細胞分裂をして、成長していく過程のことを「発生」という。

(4) どちらか一方しか現れない

同時に現れない形質を対立形質という。対立形質のうち、現れやすい形質のことを顕性形質。現れにくい形質のことを潜性形質という。

(5) ウ

遺伝子の組み合わせは、AA、Aa、Aa、aaの4種類。割合はAA:Aa:aa=1:2:1なので、Aaは約50%。

(6) ア

純系とは、何世代自家受粉しても同じ形質を現すもの。かぼちゃの色を黄色にする遺伝子はAなので、何世代でも同じ形質を示すのはAA。

(7) イ

体細胞分裂は染色体の数が変わらない。

(8) ア、イ、ウ

果実の細胞は雌花の子房の細胞が体細胞分裂を繰り返してできる。よって、雌花と同じ遺伝子の組み合わせを持つので受粉させる雌花の遺伝子の組み合わせに「A」を持つものを選ぶ。

電気回路につないだ電池が電流をつくり出すしくみを調べ、電池の内部で起こる化学変化に興味をもったHさんは、T先生と一緒に実験を行い、 考察した。次の問いに答えなさい。

○Hさんが調べたこと

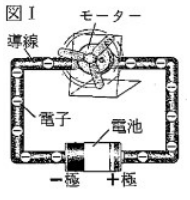

・電池に接続した㋐導線とモーターに電流が流れ、 モーターが回転するようすを表すと、 図Ⅰのようになる。

・電池の+極では電子を受け取る化学変化が起こり、 電池の-極では電子を放出する化学変化が起こる。これらの化学変化には㋑電子が関わっている。

・電池の+極では電子を受け取る化学変化が起こり、電池の-極では電子を放出する化学変化が起こる。これらの化学変化には㋒イオンが関わっている。

・電池には、亜鉛と銅のイオンへのなりやすさの違いが利用されているものがある。

(1) 下線部㋐について、一般に導線には金属が用いられている。次のア~エのうち、金属であるものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 水素 イ 炭素 ウ ポリエチレン エ アルミニウム

(2) 下線部㋑について、図Ⅱに示した原子の模式図のように、電子は原子核とともに原子を構成している。 原子の構造について述べた次の文中の【 a 】に入れるのに適している語を書きなさい。

図Ⅱ中のXは、一般に陽子とともに原子核を構成するもので、 【 a 】と呼ばれている。

(3) 下線部㋒について、マグネシウム原子MgとマグネシウムイオンMg²⁺について述べた次の文中の【 b 】に入れるのに適している数を書きなさい。

マグネシウム原子Mgの原子核中には、陽子が12個含まれている。マグネシウムイオンMg²⁺は、原子核の周りに電子を 【 b 】個もっている。

〇亜鉛と銅のイオンへのなりやすさを比べる実験

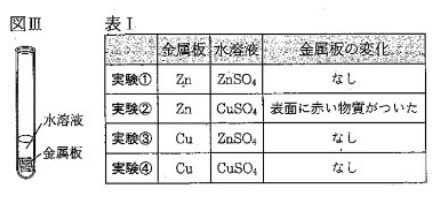

図Ⅲのように、試験管に亜鉛Znまたは銅Cuの金属板を1枚入れ、 硫酸亜鉛ZnSO₄水溶液または硫酸銅CuSO₄水溶液を加えて観察する実験を、 金属板と水溶液の組み合わせを変えて4回行い、実験①〜実験④とした。表Ⅰは、実験①〜実験④において、水溶液を加えてから、 1時間後に金属板を観察した結果をまとめたものである。

○HさんとT先生の会話

Hさん : 実験①、 実験②、実験④では変化がありませんでした。

実験②では、㋓[亜鉛板の表面に赤い物質が付着]しました。

この赤い物質は、 水溶液中の銅イオンが変化したものでしょうか。

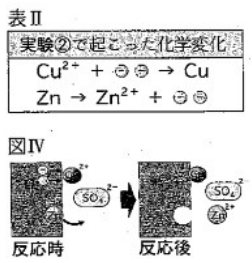

T先生 : はい。 電子1個を⊖と表すと、実験②の亜鉛板の表面では、表Ⅱ中の化学変化が起こり銅が付着しています。図Ⅳは、実験②において、銅イオンが亜鉛板から電子を受け取るようすや、亜鉛原子が亜鉛板に電子を放出するようすを表しています。

Hさん : 亜鉛原子が放出した電子の移動に着目すると、銅イオンと亜鉛原子の間で、亜鉛板の中を電流が流れているといえますね。

T先生 : その通りです。 次は、この電流を取り出す装置を作りましょう。

(4) 下線部㋓について、次のア~エの原子やイオンのうち、実験②を開始してから終えるまでの間、試験管内で数が減少していったと考えられるものはどれか。すべて選び、記号を○で囲みなさい。

ア Zn

イ Zn²⁺

ウ Cu

エ Cu²⁺

(5) 亜鉛と銅のイオンへのなりやすさについて述べた次の文中の【 c 】に入れるのに適している内容を、「電子」 「陽イオン」 の2語を用いて簡潔に書きなさい。

表Ⅰ、表Ⅱから、銅よりも亜鉛の方が 【 c 】になりやすい金属であると考えられる。

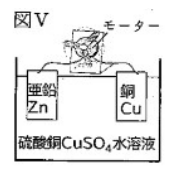

(6) HさんとT先生は、導線を用いてモーターの二つの端子の一方には亜鉛板を、 他方には銅板を接続し、 これらの金属板を図Vのように硫酸銅水溶液に入れた。 するとモーターは回転し始め、10分後にはいずれの金属板の表面にも銅が付着していた。 1時間後には、 モーターは停止しており、 いずれの金属板の表面においても、付着した銅の量は増加していた。 これらの結果から考えられることについて述べた次の文中のd[ ]、e[ ]から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。

亜鉛板と銅板の間で、 導線に電流が流れていたことは、 d [ ア 亜鉛板の表面に銅が付着 イ モーターが回転 ] していたことから分かる。 この間、 銅イオンが電子を受け取る変化は、e [ ウ 亜鉛板の表面のみ エ 銅板の表面のみ オ 亜鉛板と銅板の両方の表面 ] で起こっていたと考えられる。

○HさんとT先生の会話2

Hさん : 図Vの装置で短時間しか電流を取り出せなかったのは、両方の金属板の表面に銅が付着したことが原因の一つなのでしょうか。

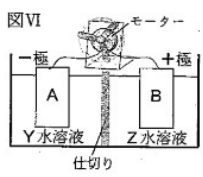

T先生 : その通りです。では、電流を長時間取り出せるように、図Vの装置に改良を加えましょう。図Ⅵのように、素焼きの板またはセロハン(セロファン)の膜でできた仕切りで容器を区切り、亜鉛板と鋼板、硫酸亜鉛水溶液と硫酸銅水溶液を用いると、ダニエル電池ができます。図Ⅵ中のAの板を一極にする場合、 A、B、Y、Zの物質は何であればよいですか。

Hさん : 【 f 】であればよいと思います。

T先生 : その通りです。

Hさん : ところで、なぜ仕切りには素焼きの板やセロハンの膜が用いられるのでしょうか。

T先生 : 電流を取り出す化学変化が長時間続くようにするためです。 実は、 硫酸亜鉛水溶液や硫酸銅水溶液それぞれの中で亜鉛イオン、 銅イオン、 硫酸イオンの数が調整されないと、電流を取り出す化学変化が起こらなくなってしまうのです。

Hさん : そうか、2種類の水溶液を分けている素焼きの板やセロハンの膜は、 【 g 】ことができるので、これらを仕切りに用いることでそれぞれの水溶液中のイオンの種類と数が調整されるようになるのですね。

T先生 : その通りです。

Hさん : ダニエル電池で長時間電流を取り出すためには、仕切りの材料も重要なのですね。

(7) 次のア~エのうち、上の文中の 【 f 】 に入れる内容として最も適しているものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア Aは銅、Bは亜鉛、 Yは硫酸銅、 Zは硫酸亜鉛

イ Aは銅、Bは亜鉛、 Yは硫酸亜鉛、 Zは硫酸銅

ウ Aは亜鉛、Bは銅、Yは硫酸銅、 Zは硫酸亜鉛

エ Aは亜鉛、 Bは銅、Yは硫酸亜鉛、 Zは硫酸銅

(8) 上の文中の【 g 】に入れるのに適している内容を、「水溶液中のイオン」の語を用いて簡潔に書きなさい。

(1) エ

ア…水素

とても軽いガス。水(H₂O)の成分の一つで、燃やすと水になるが、金属ではない。

イ…炭素

鉛筆の芯やダイヤモンドを作る材料。非金属と呼ばれる種類の物質で、金属ではない。

ウ…ポリエチレン

プラスチックの一種。例えば、スーパーのレジ袋やおもちゃに使われている。人工的に作られたもので、金属ではない。

(2) 中性子

原子は原子核とその周りを回る電子から構成されている。原子核はプラスの電荷を持つ陽子と電荷を持たない中性子で構成されており、原子の化学的性質(元素の種類)は陽子の数(=原子番号)で決まる。

(3) 10(個)

問題文や周期表からわかるように、マグネシウムは陽子も電子も12個ずつ持っている原子だが、マグネシウムイオンは右上に『+2』と付いていることから、電子を2つ失ったイオンだということが言えるため、マグネシウムイオンがもつ電子の数は12-2=10個。

(4) ア、エ

実験②上で起こった化学反応は、亜鉛原子は電子を放出して亜鉛イオンになり、銅イオンは電子を受け取って銅原子になっている。よって亜鉛原子と銅イオンの数が減少している。

(5) 電子を放出して陽イオンになりやすい

金属板の変化があった実験に注目する。亜鉛原子は亜鉛イオンになり、銅イオンは銅原子になっている。 よって、亜鉛の方が電子を放出して陽イオンになりやすいと分かる。

(6) d イ、e オ

モーターが回転していたことから導線に電流が流れていたことが分かる。 また、 いずれの金属板の表面においても、 付着した銅の量が増加していることから、 亜鉛板と銅板の両方の表面で銅イオンが電子を受け取る変化が起きていたことが分かる。

(7) エ

ダニエル電池は、セロハン(もしくは素焼き板)の仕切りをいれることで、水溶液が混ざって亜鉛版の表面で銅イオンが銅にならないようにしている電池のことである。 亜鉛の方が銅よりもイオン化傾向が大きい(電子を放出する)ので亜鉛版が-極になる。 亜鉛版の表面で銅イオンが銅にならないように仕切りを入れているので、 亜鉛版の方は硫酸亜鉛水溶液で、銅板の方に硫酸銅水溶液を入れる。

(8) 水溶液中のイオンを通過させる

硫酸亜鉛側に硫酸イオン、硫酸銅側に亜鉛イオンを移動させることで電気の偏りをなくしている。

家庭教師のやる気アシストは、兵庫県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。