大阪府の2024年3月実施の令和6年度(2024年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

次の問い に答えなさい 。

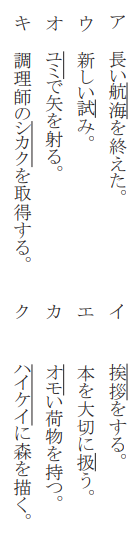

1 次の ア~エ の 文中の 傍線を付けた漢字の 読み方を書きなさい 。また、オ~クの 文中の 傍線を付けたカタカナを漢字になおし、解答欄の 枠内に書きなさい。ただし、漢字は楷書で 、大きくていねいに書くこと。

2 次の文中の傍線を付けたことばが「 我を忘れて、ある物事に熱中して 」という意味になるように、【 】にあてはまる漢字一字を、あとの ア~ウら一つ 選び、記号を○で 囲みなさい 。

友人から借りた本が面白く、私は無我【 】中で 読んで しまっ た。

ア無 イ霧 ウ夢

1 ア こうかい イ あいさつ ウ こころ エ あつか オ 弓 カ 重( い ) キ 資格 ク背景

漢字問題は全問正解を目指しましょ う!

2 ウ

無我夢中が正しい言葉です。アを選んだ人は惜しいです。イを使う四字熟語は『 五里霧中』迷って方針や見込みなどの立たないこと。という意味で す。

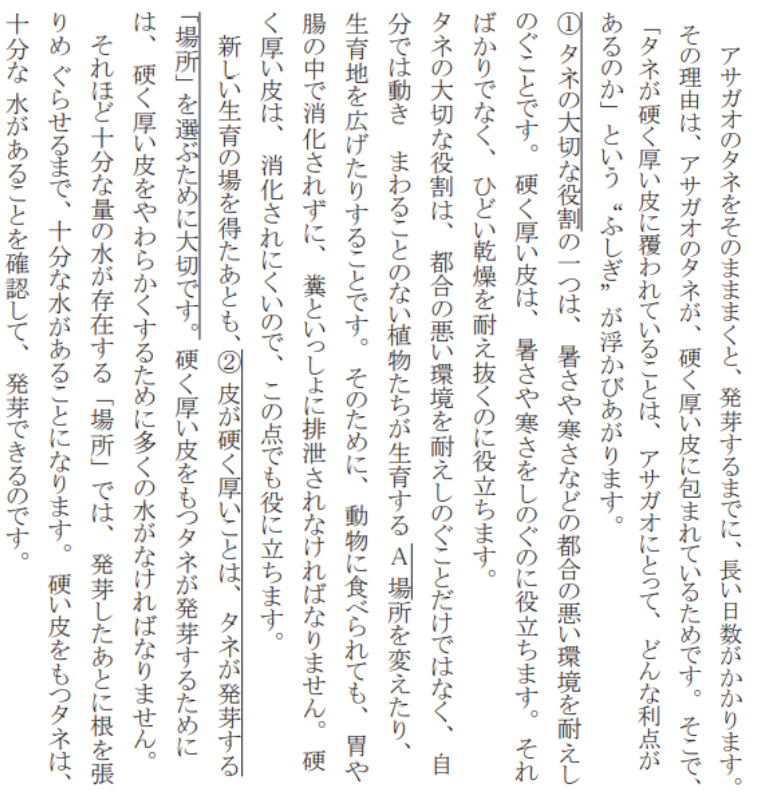

次の文章を読んで、あとの問い に答えなさい 。

1

A場とあるが、次のア~ウの傍線を付けたカタカナを漢字になおしたとき、「場」と部首が同じになるものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 果物の栽バイ。

イ 問題をテイ起する。

ウ カイ中電灯で照らす。

2

①タネの大切な役割とあるが、本文中で筆者は、どのようなことがタネの大切な役割であると述べているか。その内容についてまとめた次の文の【a】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、本文中から十三字で抜き出し、初めの六字を書きなさい。また、【b】に入る内容を、本文中のことばを使って九字以上十三字以内で書きなさい。

暑さや寒さなどの【a】ことや、生育の場を【b】こと。

3

②皮が硬く厚いことは、タネが発芽する「場所」を選ぶために大切ですとあるが、本文中で筆者は、硬く厚い皮をもつタネはどのような場所を選んで発芽すると述べているか。次のうち、最も適しているものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 種皮をやわらかくしてしまうほどの水が存在せず、まわりに多くの微生物がいる場所。

イ 発芽したあとに根を張りめぐらせるまで十分な量の水が存在し、まわりに多くの微生物がいる場所。

ウ 種皮を分解する微生物がおらず、発芽したあとに根を張りめぐらせるまで十分な量の水が存在する場所。

4

③次の世代へ命をつないでいくための工夫とあるが、アサガオの、次の世代へ命をつないでいくための工夫について、本文中で筆者が述べている内容を次のようにまとめた。【a】【b】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【a】は十一字、【b】は六字で抜き出すこと。

タネが硬く厚い皮をもつことで、【a】タネであっても、いろいろな場所で、何年にもわたってバラバラと発芽がおこるので、【b】を避けることができる。

1 ア

ア:栽培(つちへん)イ:提起(てへん)ウ:懐中(りっしんべん)

2 a:都合の悪い環 b:(例)変えたり、広げたりする

a:抜き出す問題は設問と同じ個所を本文中から探すと簡単。今回は『暑さや寒さなどの』がキーワード。すると「都合の悪い環境を耐えしのぐ」を抜き出せばよいと分かる。

b:こちらも抜き出す問題と同じように考えていけばよい。今回は『生育の場を』がキーワード。すると「場所を変えたり、生育地をひろげたりすること」から言葉をまとめればよいと分かる。

3 イ

発芽をするためには「十分な水=水分」と「多くの微生物=肥沃な大地」と言っている。両方が入っている選択肢を選べばよい。

4 a:同じ年に同じ株にできた b:全滅する危険

a:抜き出し問題なので設問の『タネが硬く厚い皮をもつことで』のキーワードに注目。すると「同じ年に同じ株にできた」を抜き出せばよいと分かる。

b:『何年にもわたってばらばらと発芽がおこる』がキーワード。「全滅する危機」を抜き出せばよい。

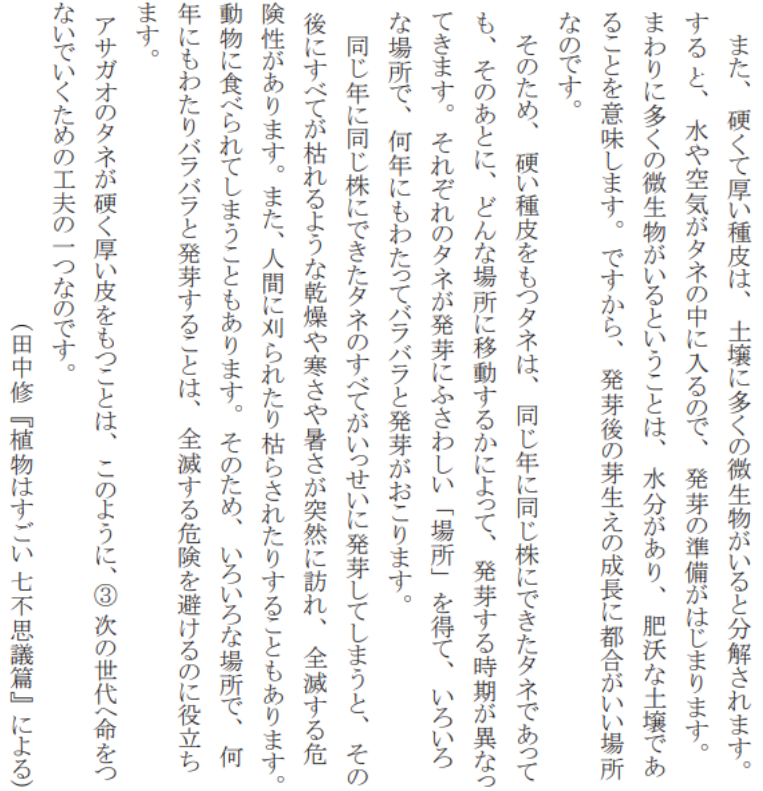

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい 。

1 ①高直な物とあるが、次のうち、このことばの本文中での意味として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 質の高い物 イ 値段の高い物 ウ 手に入りにくい物

2 ②買へばを現代かなづかいになおして、すべてひらがなで書きなさい。

【a】

ア 事前に何を買うかを計画して買うと

イ その物が必要となるときをはずして買うと

ウ どのようなときにも売られている物を買うと

【b】

ア 蠟燭を昼に買いに行ったが夜に買うのと同じ値段であった

イ 蠟燭を昼に買いに行ったが夜に買う方が値段が安かった

ウ 蠟燭を昼に買いに行ったが夜に買う方が値段が高かった

3 ③いやいやさふいやるなとあるが、本文において、このことばがどのようなことを表しているかということについて、次のようにまとめた。【a】【b】に入れるのに最も適していることばをそれぞれあとから一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。

【a】何であっても安いというが、【b】ので、そうとはいえないということ。

【a】

ア 事前に何を買うかを計画して買うと

イ その物が必要となるときをはずして買うと

ウ どのようなときにも売られている物を買うと

【b】

ア 蠟燭を昼に買いに行ったが夜に買うのと同じ値段であった

イ 蠟燭を昼に買いに行ったが夜に買う方が値段が安かった

ウ 蠟燭を昼に買いに行ったが夜に買う方が値段が高かった

1 イ

ここでは値段が高いという意味になる。「買へばやすし」などの言葉がヒント。

2 かえば

「はひふへほ」は現代仮名遣いに直すと「わいうえお」になる。

3 a:イ b:ア

a:焼炭は冬に使うものだが、夏に買えば安い。さらしは夏に使うものだが、冬に買えば安いと言っている。

b:夜買うのと同じ値段だったと言っている。

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい 。

1 本文中の①ないと品詞が同じ「ない」を含む一文を次から一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 雲一つない空。

イ 二度とない機会だ。

ウ 電車がなかなか来ない。

エ 読書に飽きることはない。

2 ②このようなときとあるが、本文において、これはどのようなときのことか。その内容についてまとめた次の文の【a】【b】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【a】は十四字、【b】は十二字で抜き出し、それぞれ初めの六字を書きなさい。

「○○とは何か」というような、【a】に対して、すぐに回答するどころか【b】とき。

3 次のうち、本文中の【③】に入れるのに最も適していることばはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア または

イ なぜなら

ウ だから

エ しかし

4 ④時間が空間に類するものであるかどうかとあるが、この問いについて、本文中で筆者が述べている内容を次のようにまとめた。【 】に入る内容を、本文中のことばを使って二十字以上、三十字以内で書きなさい。

時間が空間に類するものであるかどうか、という問いに答えるだけでは、時間の本質が何であるのかを【 】ことはできる。

5 次のうち、本文中の【⑤】に入れるのに最も適していることばはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 小さな問いから大きな問いを生み出す

イ 大きな問いを小さな問いに置き換える

ウ 時間を空間内の直線に喩える

エ 時間に空間という対比物をあてがって具体化する

1 ウ

「ない」の品詞問題は、「ぬ」に置き換えられるかどうかで判断すればよい。

設問:「進まない」→「進まぬ」OK ⇒ 助動詞

ア:「一つない」→NG ⇒ 形容詞

イ:「二度とない」→NG ⇒ 形容詞

ウ:「来ない」→「来ぬ」OK ⇒ 助動詞

エ:「ことはない」→NG ⇒ 形容詞

2 a:抽象的で漠然 b:回答の糸口さえつかめない

a:抜き出し問題。キーワード『「○○とは何か」という』に注目。「抽象的で漠然とした大きな問い」を抜き出せばよい。

b:キーワード『すぐに回答する』に注目。「回答の糸口さえつかめない」を抜き出せばよい。

3 エ

前の内容とあとの内容が逆のことを言っているので逆接の「しかし」が正解となる。

ア:「または」⇒並列の接続詞。同じようなことを並べる。

イ:「なぜなら」⇒理由の接続詞。詳しく述べる文がやってくる。

ウ:「だから」⇒順接の接続詞。再度同じ意味の文がやってくる。

4 (例)完全に示したことにはならないが、部分的に明らかにする

今回も抜き出し問題と同じ要領で考えていきましょう。キーワードは『時間の本質が何であるのか』。すると「完全に示したことには~明らかにすることができます」の2文が見つかるので、そこをまとめればよい。「完全に理解するわけではない」「部分的に理解できる」の2点が入っていれば正解。

5 イ

この文章の論旨(筆者が伝えたいこと)が答えとなる。第二段落や第三段落でひたすらに「大きな問いを小さな問いに分解する」という様な表現を多用している事がヒント。

新しい ことに挑戦するときに、あなたが大切にしたい と考えることはどのようなことですか。次の条件1・ 2にしたがっ て、あなたの考えを別の原稿用紙に書きなさい 。

ChatGPT:

条件1 新しいことに挑戦するときに、あなたが大切にしたいと考えることを簡潔に述べたうえで、なぜそのように考えたのかを、具体例や自分の体験を挙げながら説明すること。

条件2 百八十字以内で書くこと。

1 次のア~エの文中の傍線を付けた漢字の読み方を書きなさい。また、オ~クの文中の傍線を付けたカタカナを漢字になおし、解答欄の枠内に書きなさい。ただし、漢字は楷書で、大きくていねいに書くこと。

ア はさ イ へだ ウ ゆうきゅう

エ げんしゅく オ 柱 カ 巣穴 キ 案外 ク 夜半

漢字の問題は全問正解を目指そう!

次の文章を読んで、あとの問い に答えなさい 。

1 次のうち、①到達と熟語の構成が同じものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 修繕 イ 避暑 ウ 送迎 エ 密封

2 次のうち、本文中の【②】に入れるのに最も適していることばはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 古歌を重んずる イ 古歌を軽んずる ウ 独創を是とする エ 独創を非とする

3 次のうち、本歌取りや轆轤を回して茶碗を作ることについて、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 本歌取りという方法があるように、和歌を詠むには、言葉を生み出す技術よりもむしろ、過去に詠まれた歌に対する知識の方が必要となる。

イ 本歌取りにおける創造性は、時代を経て人々の意識に残ってきたものに、個を重ね合わせていくことで見えてくる差異の中から見出される。

ウ 轆轤を回して茶碗を作る行為における創造性は、自ずと生まれてきた相似反復からではなく、その中に生じた差異から見立てられていく。

エ 轆轤を回して茶碗を作る行為には、先人の営みを踏襲しながらも、普遍的な美を超えた個の創造性を見立てようという意識が働いている。

4 ③日本文化の中に育まれてきた創造性とあるが、日本文化の中に育まれてきた創造性について、本文中で筆者が述べている内容を次のようにまとめた。【a】に入る内容を、本文中のことばを使って十字以上、十五字以内で書きなさい。また、【b】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、本文中から二十五字で抜き出し、初めの五字を書きなさい。

創造や創発という行為が携えているのは、未踏の地を踏む手応えのような【a】というイメージかもしれないが、日本文化の中に育まれてきた創造性は、先達の足跡に自分の足跡を重ねることで、創作意欲を発露しながらも、【b】である。

1 ア

「到達」も「修繕」も似たような意味を重ねた熟語。

イ:「避暑」は目的語と動詞になっている熟語。『暑さを避ける』

ウ:「送迎」は反対の意味を重ねた熟語。

エ:「密封」は前の漢字が後の漢字をくわしくしている熟語。『密に封をする』

2 ウ

古歌をそのまま使うということから独創性という意味では異なってくる。直後の創造性がないという打消しの意味につなげるためにはウが適する。

3 イ

本歌取りであっても、轆轤の例であっても、今回のテーマになっていることは「先人の踏襲」+「個性」がテーマになっている。

この二つが言及されている選択肢はイのみ。

4 a:(例)明白なる達成が刻印される b:さっぱりと

a:キーワードは『未踏の地を踏むような』。第一段落の最後から2番目の文「誰にでも分かりやすい明白なる達成がそこに刻印されるからだろう。」をまとめればよい。

b:キーワードは『創作意欲を発露』。同じ意味の表現は繰り返されているが、25字の指定に合うためには「さっぱりと個を始末し、普遍に手を伸ばそうとする姿勢」が適する。

次の文章を読んで、あとの問い に答えなさい 。

1 ①問ひて曰くを現代かなづかいになおして、すべてひらがなで書きなさい。

2 本⽂中には「答えて曰く、」ということばが入る。入る場所として最も適しているものを本文中の【ア】~【エ】から一つ選び、記号を○で囲みなさい。

3 ②かねてせりふにたくみなしとあるが、次のうち、このことばの本文中での意味として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 言い方を工夫しなければきちんと伝わらない

イ 前もって言うことを考えるということはない

ウ 口に出す前に慎重に考えなければならない

エ あれこれ言おうとするのはみっともない

4 狂言のけいこや舞台の初日に、藤十郎が心がけていることについて、本文中で述べられている内容を次のようにまとめた。【a】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、本文中から二字で抜き出しなさい。また、【b】に入る内容を本文中から読み取って、現代のことばで二十字以上、三十字以内で書きなさい。

狂言は、日常を【a】と考えるため、けいこの時にせりふをよく覚え、初日にはもとから忘れ、舞台において【b】ようにしている。

1 といていわく

現代仮名遣いは「は・ひ・ふ・へ・ほ」を「わ・い・う・え・お」に直す。

2 ウ

藤十郎が答えている箇所を見つければよい。「我も初日は同、うろたゆる也」がヒント。

3 イ

口喧嘩をするときはいちいちセリフを暗記せず、思いついたままに話すだろうという意味で言っている。

4 a:手本 b:(例)相手のセリフをよく聞いてその時思い出して、セリフを言う

a:キーワードは『狂言は日常を』。「狂言は常を手本とおもふ故」を参照。

b:キーワードは『初日にはもとから忘れ、舞台において』。「相手のせりふを聞き、其の時おもひだしてせりふを云ふなり。」を参照。

次の文章を読んで、あとの問い に答えなさい 。

1 本文中のA~Dの線を付けた語のうち、一つだけ他と活用形の異なるものがある。その記号を○で囲みなさい。

2 本⽂中には次の一文が入る。入る場所として最も適しているものを本文中ア~エから一つ選び、記号を○で囲みなさい。

したがって、文字で表現された内容もデジタルな情報であると言えるのです。

3 エンコーダーとデコーダーとあるが、本文中で筆者は、俳句を通したコミュニケーションにおいて、エンコーダーとデコーダーの役割は、具体的にどのようなことであると述べているか。その内容についてまとめた次の文の【】に入る内容を、本文中のことばを使って五十五字以上、七十字以内で書きなさい。

読み手が、【 】こと。

4 次のうち、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 詠み手と鑑賞者との間で季語の本意本情を共有することができるのは、歳時記に記載される季語やその意味が、新たに生まれたさまざまな作品や解釈を受けても変わることがないからである。

イ わずか十七音で豊かな世界が表現されるには、歳時記を参照し、詠み手と鑑賞者の双方が多様な言葉の意味を知りながらも、そのうちのどの意味で詠み手が言葉を用いたのかを鑑賞者が正確に理解する必要がある。

ウ 歳時記に収録された季語を用いることを条件とすることで、詠み手と鑑賞者の双方が季語の本意本情を理解しているという共有知識が成り立ち、わずか十七音の言葉で、正確で効率の良いコミュニケーションが成立する。

エ 詠み手が歳時記を参照し、季語の本意本情を理解したうえで詠んだ俳句であれば、鑑賞者がその句に詠まれた季語の本意本情を知らなかったとしても、十七音という短い言葉だけで、豊かな世界を伝えることができる。

1 A

A:未然形 B:連用形 C:連用形 D:連用形

2 ウ

「したがって」という接続詞から、理由を示した後に文が来ると考える。「文字の組み合わせ」と「デジタル」が出てきた後のウが最も適する。

3 (例)情景や心に感じたことを十七音の言葉の組み合わせに変換するだけでなく、読者が十七音を読み取って自分の頭の中に詠み手の感じた情景や気持ちを再現する

「情景や心に感じたこと=アナログ」 →「十七音=デジタル」のエンコーダー

「十七音=デジタル」 →「情景や心に感じたこと=アナログ」のデコーダー

が表現されていればよい。

4 ウ

「共有知識」があることでコミュニケーションが成立するという論旨に沿う選択肢を選べばよい。

ア: 「荒谷生まれたさまざまな作品や解釈を受けても変わることがない」とは言及していないので不適。

イ: 「正確に理解する必要がある」とまでとは言っていないため不適。過度表現。

エ: 「季語本来の意味を知らなくても」が不適。

合意の形成に向けての話し合いを行う際に、あなたが心がけたいと考えることはどのようなことですか。次の条件1・2にしたがって、あなたの考えを別の原稿用紙に書きなさい。

条件1 あなたが心がけたいと考えることはどのようなことかを示したうえで、なぜそのように考えたのかを説明すること。

条件2 二百六十字以内で書くこと。

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。