奈良県の2024年3月実施の令和6年度(2024年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

真理さんは、地球の環境に配慮した製品につけられるマークに興味をもち、調べることにした。次の□内は、真理さんが調べたことをまとめたものの一部である。 各問いに答えよ。

(1) ペットボトルのボトル本体やキャップはプラスチックでできている。プラスチックのように炭素を含み、燃やすと二酸化炭素が発生する物質を何というか。その用語を書け。

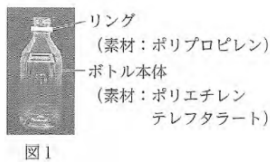

(2) 下線部①を行った後のペットボトルには、図1のように、 ボトル本体にキャップの一部としてリングが残っている。このボトル本体とリングは、 リサイクルの過程で細かく砕かれた後、水の中で分別される。このとき、 ボトル本体の素材であるポリエチレンテレフタラートと、 リングの素材であるポリプロピレンは、それぞれ水の中でどのようになることで分別されるか。簡潔に書け。ただし、 水、 ポリエチレンテレフタラート、ポリプロピレンの密度は、それぞれ1.0g/㎤、 1.4g/㎤、 0.9g/㎤とする。

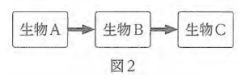

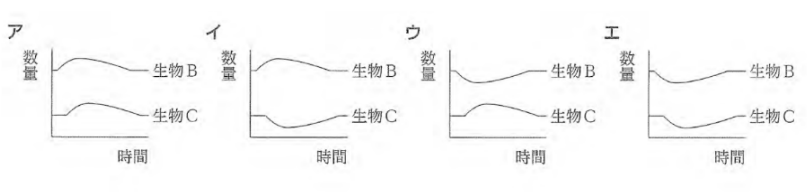

(3) 下線部②について、図2は、ある地域における生物A、B、Cの食物連鎖の関係を模式的に表したものであり、矢印の向きは、食べられるものから食べるものに向いている。 生物A、B、Cの数量的なつり合いがとれた状態から生物Aの数量が一時的に増加したとき、そこから再びつり合いが

とれた状態にもどるまでの生物Bと生物Cの数量の増減を模式的に表したグラフとして最も適切なものを、次のア~エから1つ選び、その記号を書け。

(1) 有機物

物質は有機物と無機物に分けられる。

(2) (例)ポリエチレンテレフタラートは水よりも密度が大きいので水中に沈み、ポリプロピレンは水よりも密度が小さいので水中に浮かぶことによって分別できる。密度の違いに注目すればよい。

(3) ア

生物Aが増えることで、それを捕食する生物Bが増え、生物Bを捕食する生物Cも増える。その後、生物Aの数はBに食べられた分減少する。それに伴って、生物B,生物Cの数も減少するので、アが適する。

春香さんは、火山灰や火成岩に含まれる鉱物について調べるために、次の観察1、2を行った。各問いに答えよ。

観察1

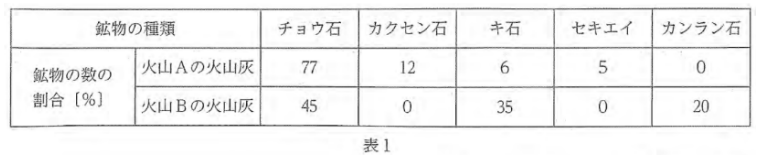

火山の形や噴火のようすが異なる火山A、Bから噴出した火山灰をそれぞれ双眼実体顕微鏡で観察し、火山灰に含まれる鉱物の種類と鉱物の数の割合を調べた。表1は、その結果をまとめたものである。なお、観察した鉱物はどれもほぼ同じ大きさであった。

観察2

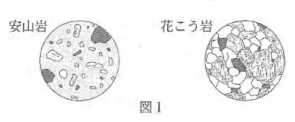

安山岩と花こう岩をそれぞれルーペで観察した。図1は、そのときのスケッチである。

(1) 観察1の結果から、火山Bの火山灰に含まれる鉱物全体の数に占める有色鉱物の数の割合は何%であると考えられるか。その値を書け。

(2) 次の□内は、観察1の結果から考えられることについて述べたものである。①、②について、それぞれア、イのいずれか適する語を選び、その記号を書け。

火山Aは、火山Bに比べてマグマのねばりけが ① ( ア 大きく イ 小さく )、 ② ( ア 比較的穏やか イ 激しく爆発的な ) 噴火になることが多いと考えられる。

(3) 観察2の花こう岩に見られるような、同じくらいの大きさの比較的大きな鉱物が組み合わさった火成岩のつくりを何というか。その用語を書け。

(4) 春香さんは、観察2で見られた火成岩のつくりのちがいは、マグマの冷え方と関係があると考え、次の実験を行った。

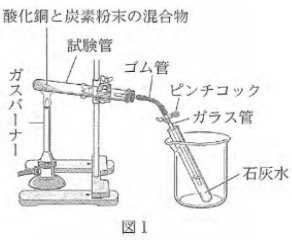

約60℃のミョウバンの飽和水溶液をつくり、これを2つのペトリ皿A、Bにそれぞれ注いだ。次に、図2のように、ペトリ皿Aは氷水の入った水そうにつけ、ペトリ皿Bは約60℃の湯の入った水そうにつけた。しばらく放置し、ペトリ皿A、Bの中の水溶液が冷えた後、それぞれのペトリ皿にできたミョウバンの結晶のようすを観察した。

表2は、その結果をまとめたものである。

① 花こう岩は、マグマがどのような場所で、どのように冷えてできたと考えられるか。観察2と実験の結果を参考にして、地表からの深さと冷える時間の長さに触れながら、簡潔に書け。

② 安山岩は、比較的大きな鉱物のまわりをとても小さな鉱物やガラス質の部分がとり囲んだ火成岩のつくりをしている。 春香さんは、 実験の結果をもとにして、 安山岩のようなつくりをミョウバンの結晶でつくることにした。ペトリ皿の中に、比較的大きな結晶とそれをとり囲む小さな結晶をつくるには、 約60℃のミョウバンの飽和水溶液が入ったペトリ皿をどのように冷やせばよいか。実験を参考にして、簡潔に書け。

(1) 55%

チョウ石、キ石、カンラン石のうち、有色鉱物はキ石とカンラン石。キ石は緑色、カンラン石は薄い黄色です。

よって割合は(35+20)/(45+35+20)×100=55%となります。

(2) ①ア ②イ

マグマの粘り気が大きい火山は、噴火が激しく、白色の鉱物が多く含まれます。逆に粘り気の小さい火山は、噴火が比較的穏やかで、有色の鉱物が多く含まれます。

(3) 等粒状組織

安山岩のようなつくりを斑状組織と呼びます。

(4) ①(例)花こう岩は地下の深いところでゆっくりと冷えて固まって出来たと考えられる。花こう岩と同じ形状をしているのはペトリ皿B。Aとの違いはお湯に浸しているので、氷に比べて冷え方がゆっくりだと分かる。さらに、地表に近ければ近いほど温度は低くなると考えると、深い所でゆっくりと冷えて固まったと推測できる。

(4) ②(例)はじめお湯に付け、いくつかの結晶ができた後に、氷を入れて急激に冷やせばよい。

ペトリ皿B→ペトリ皿Aの順番で行うことが記述されていればよい。

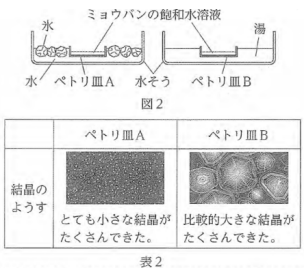

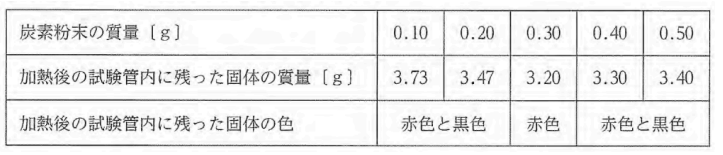

実験1

図1のような装置をつくり、酸化銅4.00gと炭素粉末0.10gの混合物を試験管に入れてガスバーナーで加熱し、 発生した気体を石灰水に通したところ、石灰水が白くにごった。

気体の発生が終わるまで加熱を続けた後、 ガラス管を石灰水から引き抜き、ガスバーナーの火を消した。その後、 ピンチコックでゴム管を閉じた。試験管が冷めてから、試験管内に残った固体を取り出して色を観察し、質量を測定した。

同様の操作を、酸化銅の質量は4.00gのままで、 炭素粉末の質量を0.20g、0.30g、0.40g、0.50g と変えて行った。表は、その結果をまとめたものである。ただし、酸化銅と炭素粉末との反応以外は起こらず、酸化銅と炭素粉末の少なくとも一方は完全に反応したものとする。

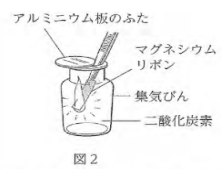

実験2 図2のように, 二酸化炭素を入れた乾いた集気びんの中に、火のついたマグネシウムリボンを入れたところ、 マグネシウムリボンが激しく燃えて、 白い物質ができた。また、白い物質の表面には黒い固体がついていた。

(1) 実験1で、ガスバーナーの火を消す前に、下線部のような操作をする理由を簡潔に書け。

(2) 実験1の結果から、酸化銅4.00g と炭素粉末を過不足なく反応させたときに発生する気体の質量は何gであると考えられるか。 その値を書け。

(3) 次の□ 内は、実験1の化学変化についてまとめたものである。 【 X 】、【 Y 】に適する語を書け。また、【 Z 】に当てはまる化学変化を、後のア〜ウから1つ選び、その記号を書け。

酸化銅が炭素によって【 X 】 されて銅ができ、同時に炭素が【 Y 】されて二酸化炭素ができた。 このような【 X 】と【 Y 】が同時に起こる化学変化には、この実験のほかにも、【 Z 】などがある。

ア 硫酸と水酸化バリウム水溶液を混ぜると、硫酸バリウムと水ができる反応

イ 炭酸水素ナトリウムを加熱すると、酸化ナトリウムと二酸化炭素と水ができる反応

ウ 熱した酸化銅を水素の中に入れると、銅と水ができる反応

(4) 酸化銅6.00gと炭素粉末 0.50g の混合物を試験管に入れて実験1と同様の操作を行った。このとき、加熱後の試験管内に残った固体の質量は何gであると考えられるか。その値を書け。

(5) 実験2において、 マグネシウムリボンが二酸化炭素内で激しく燃えたときの化学変化を化学反応式で書け。

(6) 実験1、2の結果から、銅、炭素、マグネシウムの3つの物質を、炭素と結びつきやすい順に左から並べて、物質名で書け。

(1) (例)石灰水の逆流を防ぐため。

加熱を止めることで試験管の中に入っていた水蒸気が水に戻ります。すると体積が減ってしまうので、繋がっているガラス管の中身から体積を一定に保とうと逆流が発生してしまいます。

(2) 1.10g

実験1の表より、加熱後の個体の色が赤色なので、酸化銅と炭素が過不足なく反応をする時の炭素粉末は0.30gだと分かります。質量保存の法則より、反応の前後で質量 は変わらないので、(4.00+0.30)-(3.20)=1.1gが答えとなります。

(3) X:還元 Y:酸化 Z:ウ

アは中和反応であり、イは熱分解のことを説明している。化学反応式は以下のようになる。

ア…H₂SO₄+Ba(OH)₂→BaSO₄+2H₂O

イ…2NaHCO₃→Na₂CO₃+H₂O+CO₂

ウ…CuO+H₂→Cu+H₂O

(4) 4.85g

まず酸化銅が6.00gになったときに過不足なく反応する炭素粉末の量がいくつになるかを考える。

酸化銅が4.00gの時に、0.30gの炭素粉末と反応したので、4.00:0.30=6.00:xという比例式が成り立つ。このとき、x=0.45gとなるので、酸化銅が6.00gの時に過不足なく反応する炭素粉末の量は0.45gだと分かる。同様にして、酸化銅が4.00gの時に3.20gの銅が残るので、酸化銅6.00gの時には4.80gの銅が残ると考えられる。

そして、炭素粉末が0.50gの時は、反応せずに残る炭素粉末が(0.50-0.45=0.05g)なので、試験管内に残った個体の質量は4.80+0.05=4.85gとなる。

ちなみに化学反応式は2CuO+C→2Cu+CO₂

(5) 2Mg+CO₂→2MgO+C

(6) マグネシウム、炭素、銅

一般的に酸化反応が起きる方が酸素と結びつきやすいと考えられる。実験1では炭素が酸化され二酸化炭素になったので、銅よりも炭素の方が酸素と結びつきやすいと考えられる。実験2ではマグネシウムが酸化され酸化マグネシウムになったので、炭素よりもマグネシウムの方が酸素と結びつきやすいと考えられる。

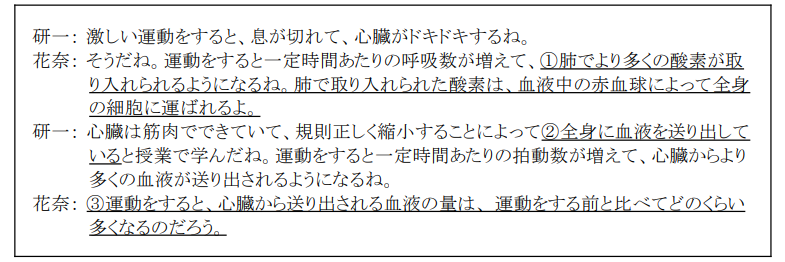

研一さんと花奈さんは、ヒトの呼吸や心臓の拍動について話し合っている。次の □内は、研一さんと花奈さんの会話である。各問いに答えよ。

(1) 図1は、ヒトの肺の一部を表したものである。ヒトの肺は、たくさんの肺胞があることで、 効率よく酸素と二酸化炭素の交換を行うことができる。その理由を簡潔に書け。

(2) 下線部①について、 赤血球が肺から全身の細胞に酸素を運ぶことができるのは、 赤血球に含まれるヘモグロビンにどのような性質があるからか。その性質を酸素の多いところと酸素の少ないところでのちがいがわかるように、 簡潔に書け。

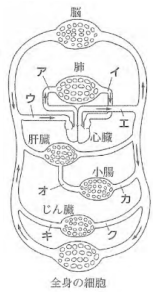

(3) 下線部②について、図2は、ヒトの血液の循環を模式的に表したものであり、矢印は血液の流れる向きを示している。

① 図2のア~クのうち、動脈血が流れる静脈を1つ選び、その記号を書け。

② 図2のア~クのうち、消化、吸収によって取り入れられた栄養分が最も多く含まれる血液が流れる血液を1つ選び、その記号を書け。

【図2】

(4) 下線部③について、運動前と運動後の1分間あたりの拍動数を測定すると、運動前は70回、運動後は190回であった。1回の拍動で心臓から送り出される血液の量が、運動前は70㎤、運動後は120㎤であったとすると、運動後に、1分間に心臓から 送り出される血液の量は、運動前の何倍か。小数第2位を四捨五入して小数第1位まで書け。

(5) 運動をすると一定時間あたりの呼吸数や拍動数が増える理由を、「エネルギー」、「酸素」の語を用いて、簡潔に書け。

(1) (例)肺胞は球の形をしているので、空気に触れる表面積が大きくなるから。

(2) (例)酸素が多いときは酸素を取り込み、酸素が少ないときは酸素を手放す性質があるから。

(3) ①イ ②オ

①動脈血とは酸素を多く含む血液のことです。図2でいうと、イ、エ、カ、クが該当します。また、静脈とは心臓から全身の臓器に運ばれた血液を心臓に戻すために通る血管のことです。図2でいうと、イ、ウ、キが該当します。

②小腸で消化吸収が行われるので、答えはオになります。

(4) 4.7倍

運動前に送り出される血液の量は70×70=4900㎤

運動後に送り出される血液の量は190×120= 22800㎤

よって、22800÷4900=4.65≒4.7倍となる。

(5) (例)運動をすることによってエネルギーを消費するので、より多くの酸素を取り込もうとするため。エネルギーを生成するために、酸素が必要だと記述できていればよい。

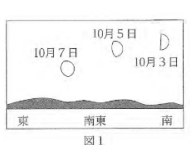

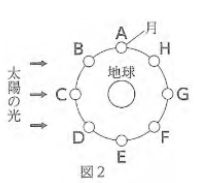

春香さんは、日によって月の見え方が変化することに興味をもち、 日本のある地点Xで、10月3日、5日、7日のそれぞれ午後6時に月を観察し図1のよ

うにスケッチを行った。各問いに答えよ。

(1) 春香さんは、 観察した月が地球や太陽とどのような位置関係にあるか考えた。図2は、地球の北極側から見た、月と地球の位置関係および太陽の光の向きを模式的に表したものであり、A~Hはそれぞれ月の位置を示している。図1のスケッチを行った期間に、月は図2のどの位置からどの位置に移動したと考えられるか。適切なものを、図2のA~Hから選び、その記号を書け。

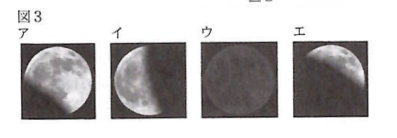

(2) 春香さんは、11月のある日に月食が起こることを知り、その日に地点Xで月食のようすを観察して写真を撮った。図3は、そのときの月の写真である。

① 月食が起こるときの月の位置として最も適切なものを、図2のA~Hから1つ選び、その記号を書け。

② 図3のア〜エの写真を、時間の経過の順に左から並べて、その記号を書け。ただし、写真の上下左右の向き は肉眼で見た時と同じであり、ウの写真は皆既月食の時の月を示している。

(1) EからF

10月3日の上限の月はEだと考えられる。その後Gでは満月となるので、その間にあるFまで移動したと考える。

(2) ①G ②ア→エ→ウ→イ

月食は太陽・地球・月の順番で一直線上になるときにおこる。また月の自転の方向(西から東、周期は約27日)から、左下から影が差し、右上に抜けていくと考えられる。

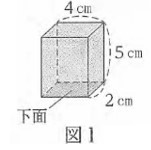

良太さんは、物体にはたらく浮力について調べるために、次の実験を行った。各問いに答えよ。ただし、物質100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとし、糸の質量や体積は考えないものとする。

実験1

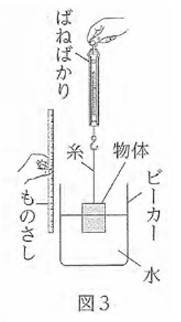

図1のような質量60gの直方体の物体を用意した。 物体に糸をつけ、図2のようにばねばかりにつるしたところ、ばねばかりの値は0.60Nを示した。その後、図3のように物体をビーカー水の中に少しずつ沈め、水面から物体の下面までの長さとそのときのばねばかりの値を記録した。表1は、その結果をまとめたものである。 なお、物体の下面は常に水面と並行で、ビーカーの底面に接していない。

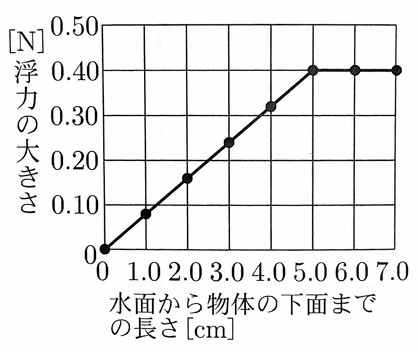

(1) 実験の結果をもとに、水面から物体の下面までの長さと、浮力の大きさとの関係をグラフに表せ。

(2) 図2において、物体が静止しているときにつり合いの関係にある2力を示しているものとして最も適切なものを、次のア~ウから1つ選び、その記号を書け。

ア 糸が物体を引く力と物体が糸を引く力

イ 物体にはたらく重力と物体が糸を引く力

ウ 物体にはたらく重力と糸が物体を引く力

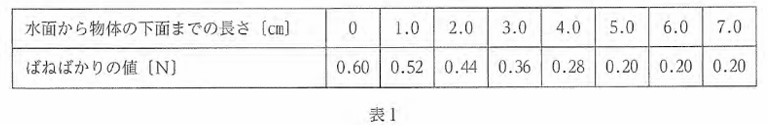

(3) 実験において、 物体全体が水中に沈んでいるときに物体にはたらく水圧を矢印で表したものとして最も適切なものを、次のア〜エから1つ選び、その記号を書け。ただし、矢印の向きは水圧のはたらく向きを、矢印の長さは水圧の大きさを表している。

(4) 実験において、水面から物体の下面までの長さが2.0cmであるとき、物体の下面に働く水圧の大きさは何 Paか。その値を書け。

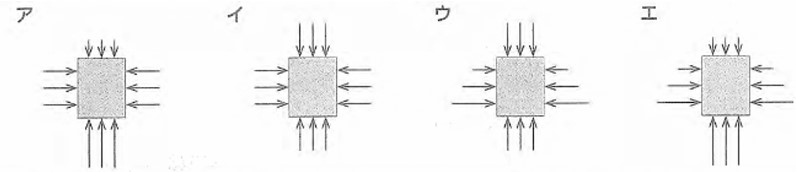

(5) 良太さんは、実験を行う前は、物体を深く沈めるほど浮力が大きくなると考えていたが、実験の結果から、 物体全体が水中に沈んだ後は、さらに深く沈めても浮力の大きさは変わらないことがわかった。そこで、浮力の大きさは物体の質量や体積と関係があると考え、物体全体を水中に沈めたときの、浮力の大きさと物体の質量や体積との関係について調べるために、次の□内の実験を行った。

① 良太さんは、物体全体を水中に沈めたときの、浮力の大きさと物体の質量や体積との関係について、物体A~Fのうち、ある3つの物体の実験結果だけを用いて調べられることに気づいた。物体A~Fのうち、どの物体の実験結果を用いればよいか。適切なものを、A~Fから3つ選び、その記号を書け。

② この実験の結果から、物体全体を水中に沈めたときの浮力の大きさは何と関係していると言えるか。最も適切なものを、次のア〜ウから1つ選び、その記号を書け。

ア 物体の質量のみ

イ 物体の体積のみ

ウ 物体の質量と体積の両方

(1) 下図参照

表1より、水面から物体の下面までの長さが5.0cmのときに物体が水につかり、ばねばかりの値 は0.2Nを示すので、打ち消す大きさの浮力は 0.6-0.2=0.4Nとなると考える。

(2) ウ

力のつり合いは、1つの物体にはたらく2力の関係。

(3) エ

水圧は水深が深くなればなるほど大きくなるので、エが最適。

(4) 200Pa

水面から物体の下面までの長さが2.0cmのときの浮力の大きさは0.6-0.44=0.16N。接している表面積は0.02m×0.04m=0.0008㎡ となるので、水圧

の大きさは0.16÷0.0008=200Paとなる。Pa=N/㎡と覚えておこう。

(5) ①A,C,D ②イ

AとCは物体の質量が同じで体積が違う物体。AとDは物体の体積が同じで質量が違う物体。よって、この二つを見比べれば良いと分かる。AとCにかかる重力は1.0N 、Dにかかる重力は1.5Nである。よって、A・C・Dにかかる浮力はそれぞれ A:1.0-0.50=0.50N、C:1.0-0.25=0.75N、D:1.5-1.0=0.50Nとなる。したがって、AとCより体積が50㎤ →75㎤と1.5倍となると浮力も0.50N →0.75Nと1.5倍となることが分かる。またAとDより質量が100g →150gに

1.5倍となっても浮力は0.50Nと変わらない。

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。