千葉県の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

次の(1)~(4)の問いに答えなさい。

(1) 塩化ナトリウム水溶液は、塩化ナトリウムを水にとかしてできた水溶液である。

このとき、塩化ナトリウムのように、水溶液にとけている物質を何というか、書きなさい。

(2) オオカナダモの葉の細胞を顕微鏡で観察したところ,細胞内に緑色の粒が多数見られた。

この緑色の粒を何というか、書きなさい。

(3)日本列島は夏になると、あたたかく違った小笠原気団の影響を受け、高温多湿になることが多い。

小笠原気団をつくる高気圧として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア.移動性高気圧

イ.太平洋高気圧

ウ.オホーツク海高気圧

エ.シベリア高気圧

(4) 自動車が36kmの道のりを45分間で移動した。

このとき、自動車の平均の速さとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア. 12 km/h

イ. 27 km/h

ウ. 48 km/h

エ. 80 km/h

(1) 溶質

溶かしているものを『溶媒』、溶媒と溶質を合わせて『溶液』と呼ぶ。

(2) 葉緑体

(3) イ

(4) ウ

45分を時間に直すと45÷60=3/4時間となる。速さは距離÷時間なので、36÷3/4=48km/hとなる。

力のつり合いについて調べるため、次の実験1、2を行いました。

これに関して、あとの(1)、(2)の問いに答えなさい。

ただし、質量100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとし、ばねの質量は考えないものとします。

また、台ばかりの目もりは、物体をのせていないとき0gを示すものとします。

実験 1.

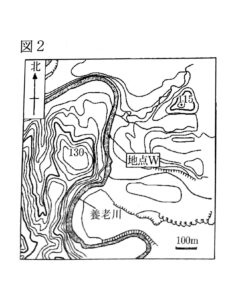

① 図1のような、ばねに物体をつなげ図1ていないときの長さが10cmのばねを用意した。

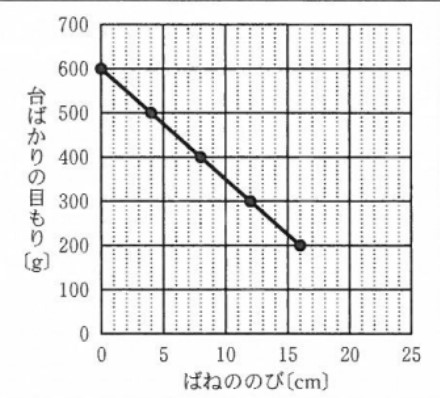

② ①のばねに、質量の異なる物体をつなげて静止したとき、ばねののびをそれぞれ測定した。次の表はその結果をまとめたものである。

| 物体の質量[g] | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |

| ばねののび[cm] | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |

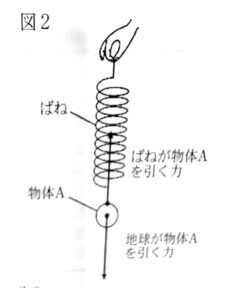

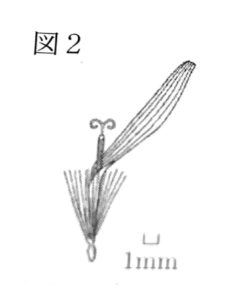

なお、図2は、ばねに質量100gの物体Aをつなげ、ばねと物体Aが静止したようすを、物体Aにはたらくカとともに表したものである。

実験2.

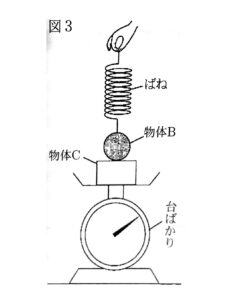

① 図3のように,実験1で使用したものと同じばねにつなげた質量400gの物体Bを、台ばかりの上にのせた質量200gの物体Cの上に静かに置いた。

このとき、ばねののびは、0cmであった。

② ばねを一定の速さでゆっくりと引き上げたときの、ばねののびと、台ばかりの目もりを観察し、記録した。

(1)次の文章は、実験1の②について説明したものである。文章中の[w]にあてはまる最も適当なことばを書きなさい。

図2のように、物体にはたらく力を表すには、矢印を用いる。図2中の矢印の・は、それぞれの力がはたらく点を示す[ w ]点である。

また、矢印の向きが力の向き、矢印の長さは力の大きさをそれぞれ表す。

(2) 次の文章は、実験2.についてのSさんたちと先生の会話である。あとの(a)~(c)の問いに答えなさい。

Sさん:実験2.で、ばねののびが0cmのとき、台ばかりの目もりは600gです。

Tさん:そうすると,台ばかりが物体Cを押す力は6Nで、物体Cが物体Bを押す力は、4Nでしょうか。

先生:そうですね。それでは、ばねを一定の速さでゆっくりと引き上げて、ばねののびが4cmのとき、物体Cが物体Bを押す力の大きさは何Nですか。

また、そのとき、台ばかりの目もりは何gになるか予想してみましょう。

Sさん:物体Cが物体Bを押す力の大きさは、[ x ]で、台ばかりの目もりは[ y ]gです。

先生:そうですね。そのあともばねをゆっくりと引き上げて、台ばかりの目もりが変化しなくなるまで確認してみましょう。

Tさん:台ばかりの目もりが400gになるとき、ばねののびは、[ z ]cmでした。

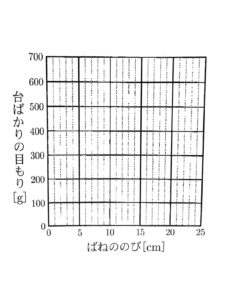

Sさん:台ばかりの目もりが変化しなくなるまでの、ばねののびと台ばかりの目もりを観察し、記録した結果について、グラフにかいてまとめました。

先生:そうですね。グラフを用いて表すことができましたね。

(a) 会話文中の[ x ]、[ y ]に当てはまる数値をそれぞれ書きなさい。

(b)会話文中[ z ]ににあてはまる数値を書きなさい。

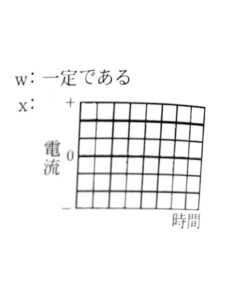

(c)ばねののびと台ばかりの目もりの関係を表すグラフを、次の図中に、実線で書きなさい。

(1) 作用

(2) (a)x:3N y:500 (b)8

ばねが 4cm 伸びたときに 100g を持ち上げられるため、物体 B が物体 C に及ぼす力は 100g=1N 軽くなる。しかし、物体 C とばねは繋がっていないため質量は不変。また、台ばかりの目もりが 400g のときは、物体 B が物体 C に及ぼす力が 200g 小さくなっており、ばねが 200g 分持ち上げている。

グラフは、(物体 B の質量)+(物体 C の質量)―(ばねが持ち上げている分)をしてから、座標を二か所取って直線で結べばよい。

(c)

Sさんたちに、理科の授業で進化について学習しました。

これに関する先生との会話文を読んで、あとの(1)〜(4)問いに答えなさい。

先生:図1は、シソチョウ(始祖鳥)の復元図です。シソチョウは、進化の道すじの手がかりになる生物です。

Sさん:全体が羽毛でおおわれていて、翼がありますね。

Tさん : 翼に爪があり、口には歯もあります。

先生 :そうですねその他の化石の研究からも[ v ] は[ w ]から進化したのではないかと考えられています。

Sさん:なるほど。シソチョウの羽毛や翼は、[ v ]がもつ特徴で、爪や歯は、[ w ]もつ特徴ですね。

現在、存在する生物で、他にもこのような進化の道すじの手がかりになる生物はいますか。

先生:カモノハシという生物があてはまります。

カモノハシは、くちばしをもち、体の表面には毛があります。

また、雌は卵を産みますが、乳(母乳)で子を育てるという特徴をもち、複数の脊椎動物(セキツイ動物)のグループの特徴をもつ動物です。

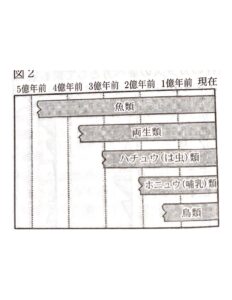

Tさん:図2の脊椎動物の各グループが出現した年代をみると、脊椎動物は、魚類から両生類、両生類からハチュウ(は虫)類へと進化し、陸上生活に適した体のつくりになったと考えられます。

先生:そうですね。それでは、植物の場合はどうでしょうか。最初に陸上に現れたのは、コケ植物で、次にシダ植物が現れました。

コケ植物は、湿った場所で生活し、おもに[ x ] から水を吸収します。

一方、シダ植物は[ y ]があり、 コケ植物に比べて、陸上生活に適した体のつくりになっています。

Sさん:植物も動物も、進化して陸上生活に適した体のつくりになったものがいるのですね。ところで、カエルは、えら呼吸で水中生活をする子から、肺呼吸で陸上生活をする親(おとな)へと体のつくりが変わりますが、これも進化でしょうか。

先生:いいえ、一生の間に起こる変化は、進化ではありません。進化とは、生物の形質が[ z ]間に起こる変化のことです。

Sさん:そうなのですね。他にどのような進化があるか調べてみます。

(1)会話文中の[ v ] 、[ w ] にあてはまる脊椎動物(セキツイ動物)のグループとして服も適当なものを、

次のア~オのうちからそれぞれ一つずつ選び、その符号を書きなさい。

ア.魚類

オ.鳥類

イ.両生類

ウ.ハチュウ(は虫)類

エ.ホニュウ(哺乳)類

(2)会話文中の下線部について、カモノハシは、ホニュウ(哺乳)類に分類されている。ホニュウ類の特徴として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア.くちばしをもつ。

イ.えらで呼吸する。

イ.えらで呼吸する。

エ.乳(母乳)で子を育てる。

(3)会話文の[ x ]、[ y ]にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、次のア〜エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア. x : 根

y : 維管束

イ.x:体の表面

y : 維管束

ウ.x:体の表面

y : 仮根

エ.X:根

y : 仮根

(4) 会話文中の[ z ] にあてはまる内容を、簡潔に書きなさい

(1) v:オ w:ウ

(2) エ

アは鳥類、イは魚類、ウは鳥類や魚類の特徴。ヒトは哺乳類なので、自分にある特徴かを考えればよい。

(3) イ

(4) 長い年月をかけて世代を重ねる

同じ意味であれば正解。

Sさんは、鉄と硫黄の反応について調べるため、次の実験を行いました。これに関する先生との会話文を読んで、あとの(1)~(4)の問いに答えなさい。

実験.

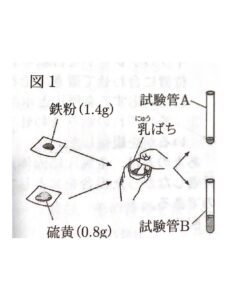

① 図1のように、鉄粉1.4gと硫黄0.8gを乳ばちに入れ、よく混ぜ合わせ混合物とした。

試験管を2本用意して、混合物のくらいを試験管Aに、残りを試験管Bに入れた。

②図2のように、脱脂綿で試験管Bにふたをして、混合物の上部を加熱した。

混合物の上部が赤くなったところ部が赤くなったところで加熱をやめ、変化のようすを観察した。

そのあと、反応が進んで鉄と硫黄はすべて反応し,黒い物質ができた。るかどうかを購べた。

③図3のように、試験管Aに、磁石を近づけて試験管の中の混合物磁石に引きつけられるかどうかを調べた。

②の試数管Bについても同じように調べた。

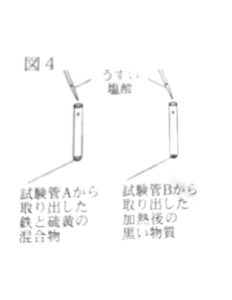

④ ③の試験管A,Bの中の物質を少量ずつ取り出し、それぞれ別の試験管に入れた。

次に、図4のように,それぞれの試験管にうすい塩酸を数滴入れ、発生する気体に、においがあるかどうかを調べた。

表は、実験の③,④の結果をまとめたものである。

| 磁石を近づけたとき | うすい塩酸を数滴入れたとき | |

| 鉄と硫黄の混合物 (試験管A) | 磁石に引きつけられた | においののない気体が発生した |

| 加熱後の黒い物質 (試験管B) | 磁石に引きつけられなかった | においのある気体が発生した |

Sさん:実験の③,④の結果から、鉄と硫黄の混合物は加熱したことによって、別の物質に変化したことがわかりました。

先生:そうですね。

この実験では、鉄と硫黄の2種類の単体が結びついて、硫化鉄(りゅうかてつ)という化合物ができる化学変化が起きました。

鉄原子を●、硫黄原子を〇としたとき、この化学変化を表したモデルは、次のようになります。

● + 〇 → ●〇

Sさん:化学変化を表したモデルから考えると,化学変化は[ w ]と表せます。今回の実験を、鉄粉1.4gと硫黄0.8gで行ったのはなぜですか。

先生:よい質問ですね。

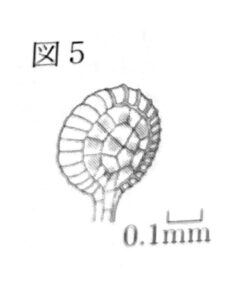

鉄と硫黄がすべて反応するとき、質量の関係は、図5のようになります。

図5から、鉄の質量と、その鉄とすべて反応する硫黄の質量の比を、読み取ってみましょう。

Sさん:比例しているので最も簡単な整数比で表すと、鉄の質量:硫黄の質量=[ X ]となります。

つまり、今回の実験はすべて反応する質量で行ったのですね。

先生:そのとおりです。

使用する物質の質量について考えて実験しないと、どちらか一方の物質が反応せずにそのまま残ることになります。

例えば、鉄11.0gと硫黄6.0gを反応させると、どちらが何g残ることになりますか

(1) 会話文中の下線部について、化合物として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい

ア.塩素

イ. 酸素

ウ.水素

エ. 水

(2) 会話文中の[ w ]にあてはまる化学変化を、化学反応式で書きなさい。

(3) 会話文中の[ w ]にあてはまるものとして最も適当なものを,次のア~エのうちから一つ選び,その符号を書きなさい。

ア.1:1

イ. 4:7

ウ. 7:4

エ. 7:11

(4) 会話文中の[ y ]にあてはまる適当な物質名を、鉄、硫黄のうちから一つ選んで書きなさい。また、[ z ]にあてはまる数値を書きなさい。

(1) エ

水は H2O という化合物。

(2) Fe+S=FeS

誤:Fe+S=FeS

正:Fe+S→FeS

(3) ウ

鉄が1.4gの時に硫黄が0.8gになっているので、1.4:0.8=7:4となる。

(4) y:鉄 z:0.5

硫黄 6.0 に対して、鉄はその7/4倍の 10.5g 使う。

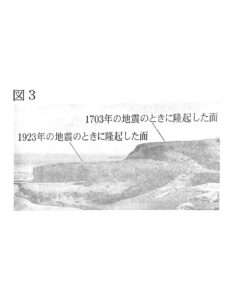

Sさんは、市原市の養老(ようろう)川に沿った露頭(ろとう)でチバニアンの地層を観察しました。

これに関する先生との会話文を読んで、あとの(1)~(4)の問いに答えなさい。

先生:2020年に、市原市の地層が約77万4千年前から始まる時代の地層として国際的に認められ、この時代をチバニアンとよぶことが決定しました。

そして、2022年5月に図1のようなゴールデンスパイクという税が打たれ,チバニアンと、それより古い時代との境界が示されました。

Sさん : 図1のチバニアンの地層を観察してきました。図2のように,養老川に沿って露頭があり、地点Wで観察しました。

先生: これらの露頭は、養老川で、流水によって地層が削られる[ x ]のはたらきにより、できています。

Sさん:そうなのですね。チバニアンの地層を観察したり、開べたりしたことをまとめました。

まとめ.

・錐積物の粒の[ y ]で分類すると、チバニアンの地層は泥の層である。

・地層は北に向かってゆるやかに斜している。

・チバニアンの地層と、チバニアンより古い時代の地層の間に白尾火山灰層がある。

・白尾火山灰層はこの地域の調査で、かぎ層として使われていて、他の場所でも見つかっている。

・海に生息している生物の化石が地層から見つかる。化石から水深500mより深い海で地層が堆積したことがわかっている。

・チバニアンは、地球の歴史の時代区分では[ z ]に含まれている。

先生:よくできました。

Sさん:ところで、チバニアンの地層は深い海でできていますが、なぜ地点Wで観察できるのですか。

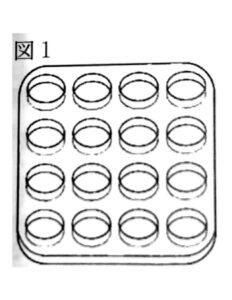

先生:土地が隆起したからです。

千葉県には隆起している地域があることが知られています。

特に、千葉県南部の海岸には、図3のように波によってつくられた平らな面が、地震のときの隆起で階段状になった海岸段丘があることが知られています。

(1)会話文中の[ x ]にあてはまる最も適当なことばを書きなさい。

(2)まとめにある[ y ]、[ z ]にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア. y : 大きさ

z:新生代

イ. y : 大きさ

z:中生代

ウ. y : かたち

z:新生代

エ. y : かたち

z:中生代

(3) まとめ.にある、観察した結果や調べた内容に関連することとして最も適当なものを,次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア.深い海の環境を示す化石は、茶車化石として離れた地層の比較に使うことができる。

イ.泥の地層から。地点Wの地層は、れきや砂が推積する場所よりも陸に近い海で積した。

ウ.地点Wで観察したチバニアンの地層は、他の場所では観察できない。

工.白尾火山灰層から。地点Wの地層が堆積している間の、ある時期に火山活動があった。

(4) 会話文中の下線部について、海岸段丘は土地の隆起の他にどのようにしてできるか。

そのしくみを「海面」ということばを用いて簡潔に書きなさい。

(1) 侵食(浸食)

(2) ア

泥、れき、砂は粒の大きさで判断する。

(3) エ

火山の噴火があると噴火物が堆積する。

(4) 例:海面の低下によってできる

大意があっていれば正解。

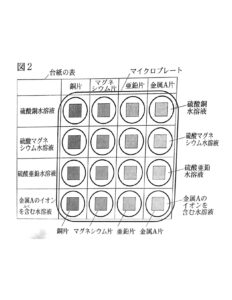

金属のイオンへのなりやすきを調べるため、次の実験を行いました。これに関して、あとの(1)~(4)の間いに答えなさい。

実験.

① 図1のようなマイクロブレートの穴の大きさに合わせて台紙に表をかき、4種類の金属と4種類の水溶液を入れる場所を決めた。

② 図2の模式図のように、マイクロプレートを台紙の表の位置に合わせて置き、それぞれに対応する金属片と水溶液を入れた。

③ それぞれの組み合わせで、どのような変化が起きているかを観察した。

あとの表は、金属片に固体が付着した場合を〇,固体が付着しなかった場合を✕として、実験の結果をまとめたものである。

| 銅片 | マグネシウム片 | 亜鉛片 | 金属A片 | |

| 硫酸鋼水溶液 | × | 〇 | 〇 | 〇 |

| 硫酸マグネシウム 水溶液 | × | × | × | × |

| 硫酸亜鉛水溶液 | × | 〇 | × | × |

| 金属Aのイオンを含む 水溶液 | × | 〇 | 〇 | × |

(1)実験に用いた水溶液には、陽イオンと陰イオンが含まれている。

このうち、陽イオンについて説明した文として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その特長を書きなさい。

ア.原子が電子を受けとって、一の竜気を帯びたものを陽イオンという。

イ.原子が電子を受けとって、平の電気を帯びたものを陽イオンという。

ウ.原子が電子を失って、一の電気を帯びたものを陽イオンという。

エ. 原子が電子を失って、+の電気を帯びたものを陽イオンという。

次の文は、実験でマイクロプレートにマグネシウム片と硫酸亜鉛水溶液を入れたときに起きた変化について述べたものである。

文中の[ x ]、[ y ]にあてはまる最も適当な物質名を、それぞれ書きなさい。

マイクロプレートにマグネシウム片と硫酸亜鉛水溶液を入れると、[ x ]原子が電子を失って[ x ]イオンとなり、[ y ]イオンが電子を受けとって[ y ]原子となる。

(3)実験の結果から、実験で用いた金属をイオンになりやすい順に左から並べたものとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア.銅、金属A、亜鉛、マグネシウム

イ.マグネシウム、亜鉛,金属A、銅

ウ.銅,亜鈴,金属A、マグネシウム

エ.マグネシウム、金属A,亜鉛,銅

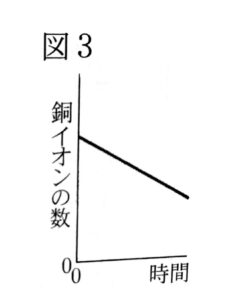

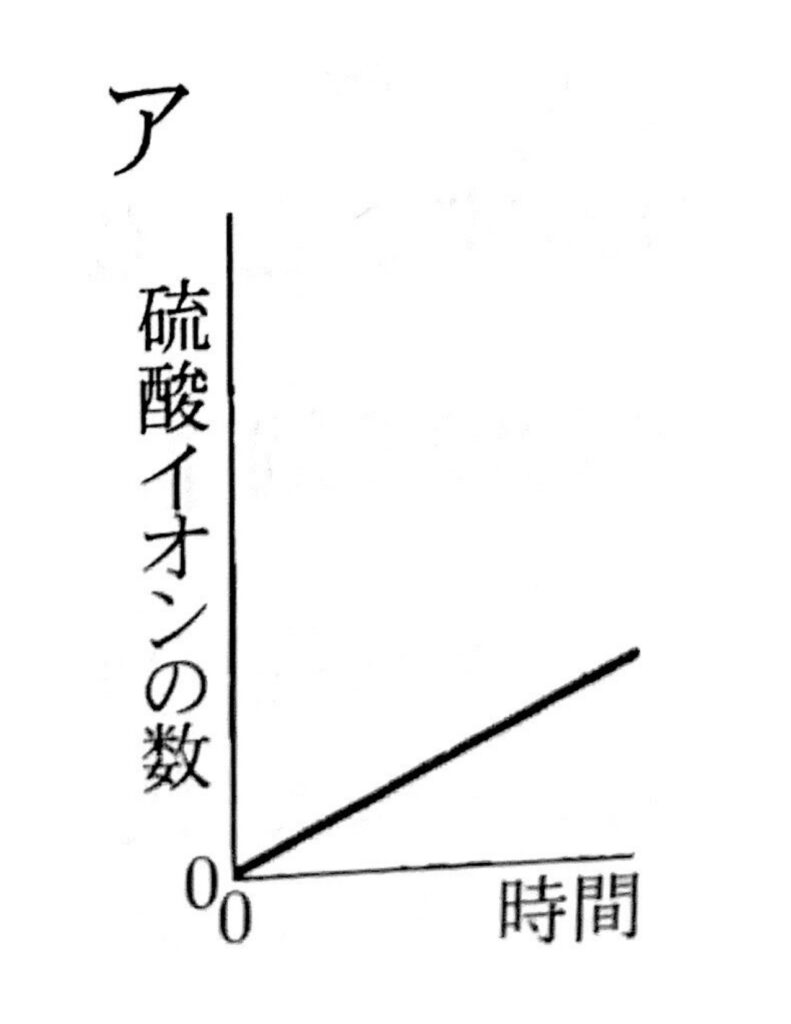

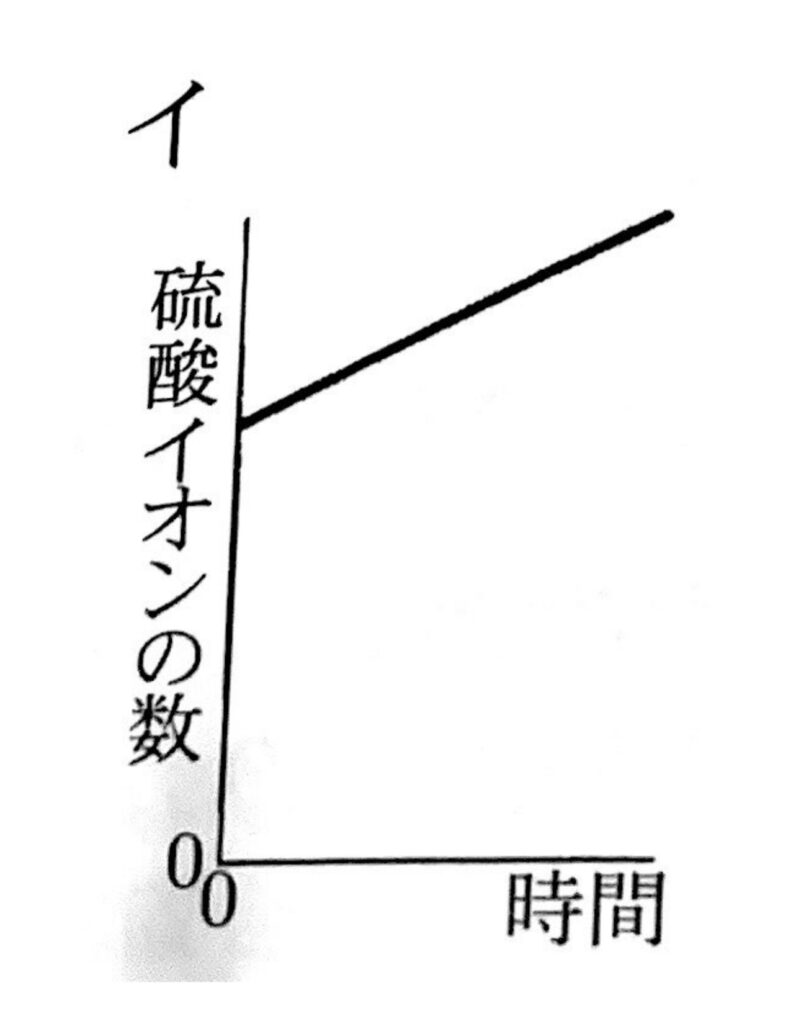

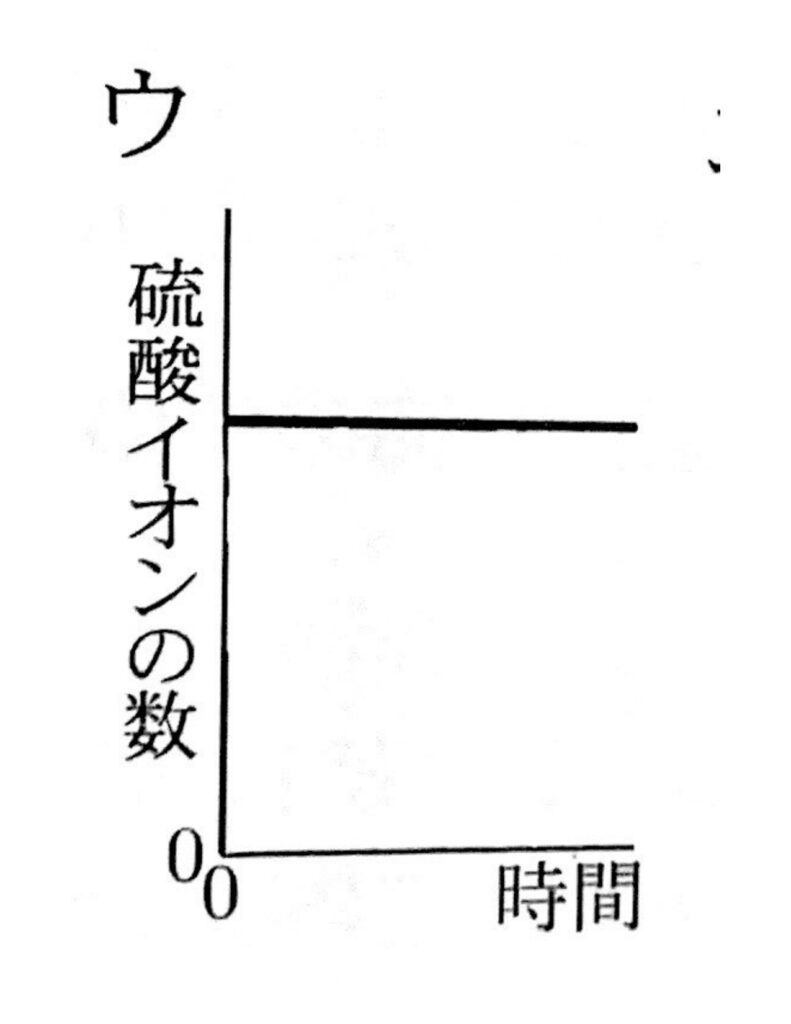

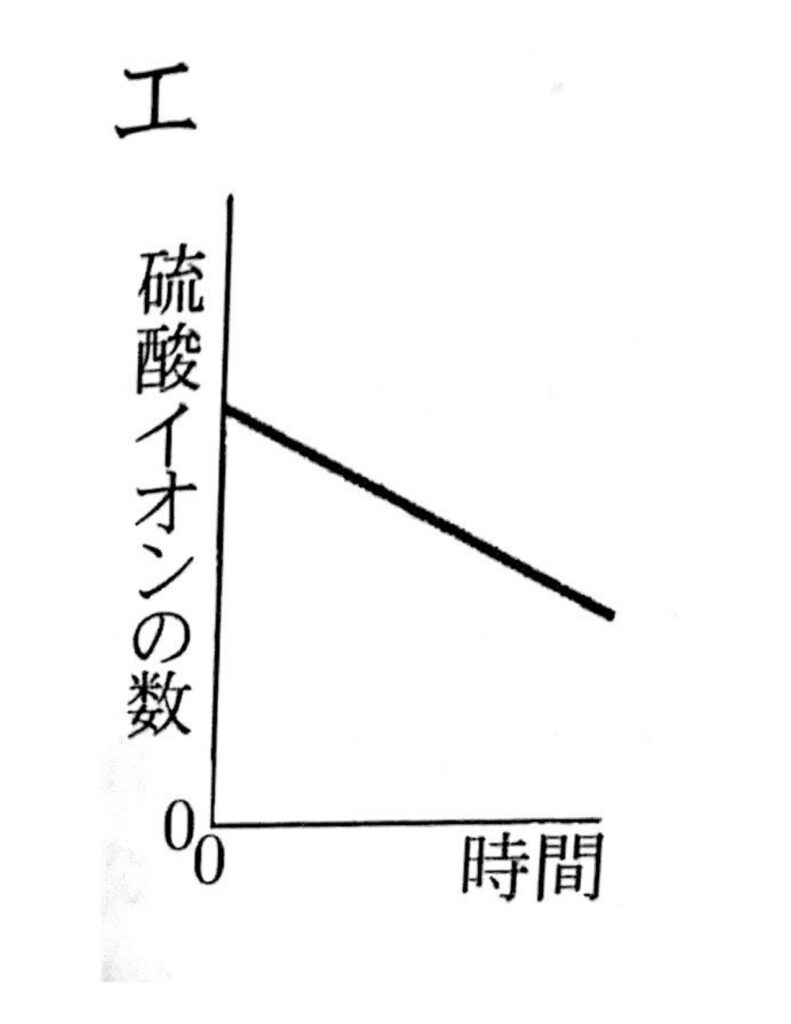

(4) 図3は、実験でマイクロプレートに亜図3鉛片と硫酸銅水溶液を入れたとき、入れてからの時間と入れた硫酸銅水溶液中の銅イオンの数の関係を模式的に表したグラフである。

このときの。時間と硫酸銅水溶液中の硫酸イオンの数の関係を模式的に表したグラフとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

(1) エ

(2) x:マグネシウム y:亜鉛

マグネシウムは陽イオン、亜鉛は陰イオンになることは覚えておく。

(3) イ

〇の数を数えればよい。〇が多いと言うことはつまり、個体が付きやすいということであり、その分たくさんイオンになったということである。

(4) ウ

硫酸イオンは溶液中で全く変化してないためグラフは一定。

Sさんは、天体の動きを調べるために、千葉県内のある場所で、晴れた日にオリオン座の位置を観測しました。

これに関する先生との会話文を読んで、あとの(1)~(4)の問いに答えなさい。

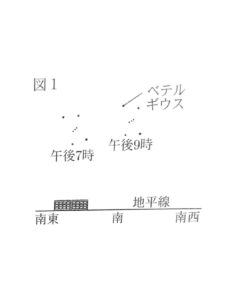

Sさん:次の図1のように、オリオン座の位置を記録しました。

午後7時から午後9時にかけてオリオン座は移動し、午後9時にオリオン座のaベテルギウスが南中しました。

先生:よくできました。

観測した星の動きは日周運動といいます。

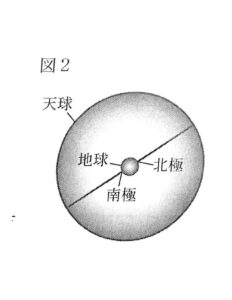

図2で考えると、この運動は、北極と南極を結ぶ線を軸として、天球上の星が1日に1回転するように見えることです。

Sさん:日周運動は、地球が、北極側から見て[ v ]回りに[ w ]しているために起こる見かけの動きともいえますね。

先生:そうです。

Sさん:日周運動を連続して記録するために、カメラでb星の動きを撮影しました。

先生:よく撮れていますね。

今回のような観測を1ヶ月にもしてみませんか?

Sさん:はい。やってみたいです。

1ヶ月後にはオリオン座を観測する計画を立てるには、c日周運動だけでなく、年周運動も考える必要がありますか。

先生:そうです。あらかじめ、星を観測できる時間や方位を予想しておきましょう。

(1)会話文中のスは、太陽と同じく恒星とよばれる。次の文章は、恒星について説明したものである。文章中の[ x ]にあてはまる内容を、15字以内(句読点を含む。)で書きなさい。

夜空では、恒星の他に、急や衛も明るい星として観測できるものがある。

しかし,恒星は,惑星や衛星のように光を反射して輝いているのではなく、[ x ]天体である。

(2)会話文中の[ v ]、[ w ]にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア. v:時計

w:自転

イ. v:時計

w:公転

ウ.v:反時計

w:自転

エ.v:反時計

w:公転

(2)会話文中の[ v ]にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

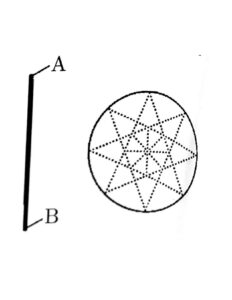

(3)会話文中の下線部bについて、図3、4はSさんが撮影した方位の星の動きを示す模式図である。

図3、4が示す空の方位の組み合わせとして最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア. 図3:東

図4:北

イ. 図3:西

図4:北

ウ.図3:東

図4:南

エ. 図3:西

図4:南

(4)会話文中の下線部cについて、次の文章は、Sさんが観測した日から1か月後にベテルギウスが南中する時刻を説明したものである。

文章中の[ y ]にあてはまる適当な方位を、東,西のうちから一つ選んで書きなさい。

また、[ z ]にあてはまる時刻として最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ただし、日周運動は1日で1回転し、1時間あたり 15度回転するものとする。

1か月後のオリオン座は、同じ時刻で比べると、年周運動により[ y ]に動いている。

そのため、日周運動を考えると、ベテルギウスが南中する時刻は[ z ]頃になる。

ア.午後7時

イ.午後8時

ウ.午後10時

エ. 午後11時

(1) 例:みずから光を出している

大意があっていれば正解

(2) ウ

時間は東から西へ進んでいく。自転はそのもの自体がコマのように回ること。

公転はあるものが何かを中心として円を描くように回ること。

(3) イ

左から右に星が動いているので、西の空と分かる。図 4 の中心に見えるのは北極星。

(4) y:西 z:ア

星は日本からは東から西に動いているように見える。

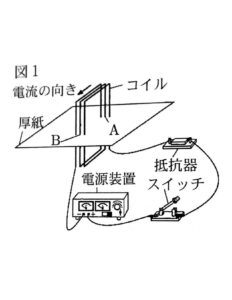

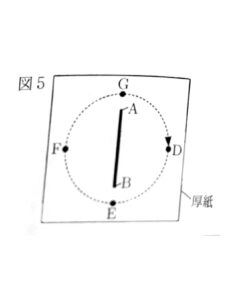

Sさんは、一定の電流が流れるコイルのまわりにできる磁界について調べました。

これに関する先生との会話文を読んで,あとの(1)~(4)の問いに答えなさい。

ただし、回路には、大きな電流が流れないようにするために抵抗器を接続しています。

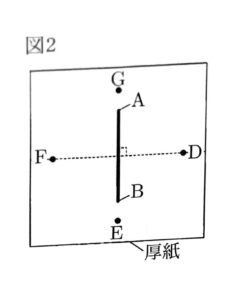

Sさん: 図1のように,コイルのまわりにできる磁界を調べるための装置をつくり、厚紙に,鉄粉をまいたり、方位磁針を置いたりして、そのようすを調べようと思います。

先生:電源装置の切りかえスイッチを確認しましょう。

Sさん:電源装置の切りかえスイッチが交流になっていました。

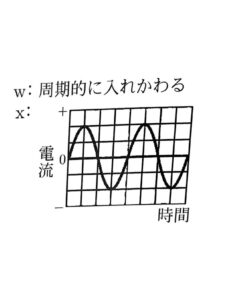

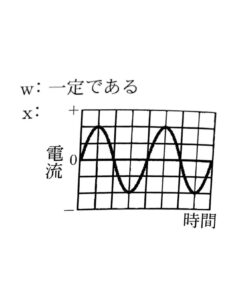

先生:交流電流は、電流の向きと大きさが[ w ]ため、本日の実験の目的には適していません。

オシロスコープを使って交流電流のようすを確認してみましょう。

Sさん:オシロスコープに表示された交流電流の波形は、[ x ]の波形でしたね。

先生:そうですね。

それでは、電源装置の切りかえスイッチを、直流にして実験をしてみましょう。

Sさん: 鉄粉をまくと、はっきりとa模様が確認でき、磁界のようすがわかりました。

先生:次は、方位自信を置いてみましょう。

Sさん:図2のように、図1のコイルを真上から見たようすを、模式的に表しました。

また、図2のコイルのまわりのD〜Gは、方位磁針を置く位置を表しています。

D、Fは、コイルのA-B間を2等分する直線上にしました。

先生:方位磁針はどのようになっていましたか。

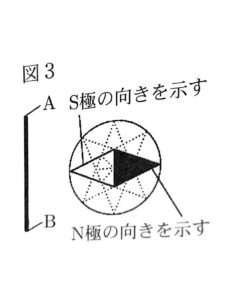

Sさん:Dでは、真上から見たようすを模式的に表すと、図3のようになっていました。

残りのE、F、Gに方位磁針を置いて確認したところ、コイルのまわりにできるb磁界の向きの体像がわかりました。

c回路を流れる電流の大きさを変化させたときについても確認したいと思います。

(1)会話文中の[ w ]、[ x ]のの組み合わせとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア

イ

ウ

エ

(2)会話文中の下線部aについて,鉄粉をまいてできた模様に沿った曲線や直線を、磁界の向きをふまえて矢印で表したものを何というか、書きなさい。

(3)会話文中の下線部bについて、図4は図2のE、F、Gに置いた方位磁針を真上から見たようすを、模式的に表したものである。

図3の方位磁針を、図5のように、DからE、F、Gをとおり、もとの位置のDまで、時計回りに厚紙の上をゆっくりと、移動させた。

このとき、方位磁針のN極の向きを示す部分のようすを表したあとの文中の[ y ]にあてはまる適当なものを、時計、反時計のうちから一つ選んで書き、[ z ]にあてはまる数値を書きなさい。

方位磁針のN極の向きを示す部分は、[ y ]回りまわりに[ z ]周回る。

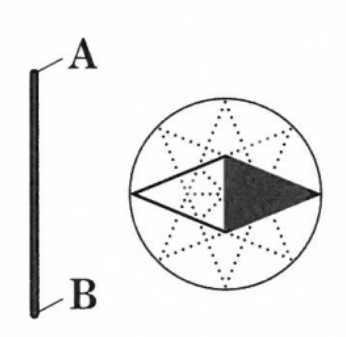

(4)について、回路を流れる竜流の大きさを大きくしたとき、Dに置いた図3の方位磁針が指す向きはどのようになるか。

右の図中に、実線で方位磁針のようすをかきなさい。

ただし、図3にならって点線を利用し、N極の向きを示す部分は塗りつぶすこと。

(1) イ

(2) 磁力線

(3) x:時計 z:2

Aでは反時計周りの磁場が、Bでは時計回りの磁場が発生している。2つの磁場が重なる場所では右向きの磁界が発生しているのでDはN極が右向きになる。この方位磁針を時計回りに移動させると方位磁針のN極を指す部分はDからEを通ってFまでに1周。さらにGを通ってDに戻るまでに1周、時計回りに回る。

(4)

Sさんたちは、理科の授業で学校に生育する植物の観察を行いました。

これに関する先生との会話文を読んで、あとの(1)~(4)の問いに答えなさい。

先生 : a学校にはいろいろな植物がありましたね。

Sさん : いくつかの植物を観察できました。

図1は、タンポポのスケッチです。

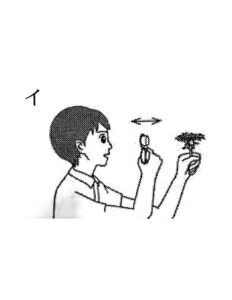

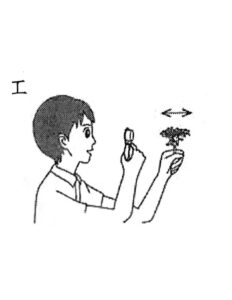

図2は、bルーペを使って観察した。cタンポポの小さな1つの花のスケッチです。

タンポポの花は、小さな花がたくさん集まっていることがわかりました。

先生 : よく観察できましたね。

Tさん:私は、イヌワラビを観察しました。

図3は、イヌワラビの薬をスケッチしたものです。

さらに、ルーペを使ってb葉の裏側も観察しましたが、小さくてくわしく観察できないものがありました。

先生 : そのような場合には、顕微鏡使って観察してみましょう。

(1)会話文中の下線部aについて、次のレポートは、Sさんたちが観察した植物についてまとめたものである。

レポート中の下線部eについて、葉が互いに重ならないようになっていることは、タンポポやアプラナなどの植物が光合成をする上で、どのような点で都合がよいか、簡潔に書きなさい。

レポート.

気づいたこと。

・タンポポは、日当たりがよく乾燥した場所に多く見られた。

・日当たりがよい花壇には、アブラナが植えられていた。

・イヌワラビは、日かげや温りけの多いところに見られた。

・タンポポやアプラナのe葉のつき方を真上から見たとき、いずれも葉が互いに重ならないようになっていた。

観察した場所。

(2)会話文中の下線部bについて、植物を手にとってルーペで観察するときの、ルーペの使い方として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ルーペを植物に近づけ、その距離を保ちながら、ルーペと植物を一緒に動かして、よく見える位置をさがす。

ルーペを目から遠ざけ、植物を動かさずにルーペを動かして、よく見える位置をさがす。

ルーペを目に近づけ、ルーペを動かさずに植物を動かして、よく見える位置をさがす。

ルーペを目から遠ざけ、ルーペを動かさずに植物を動かして、良く見える位置をさがす。

(3)会話文中の下線部cについて、タンポポのように、花弁が互いにくっついている花を何というか、書きなさい。

また、花弁が互いにくっついている花として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア. ツツジ

イ.アブラナ

ウ. エンドウ

エ.サクラ

(4)会話文中の下線dについて、Tさんがまとめた次の文章中のX適当なことばを、それぞれ書きなさい。

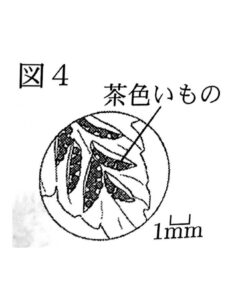

イヌワラビの葉の裏側には、図4のような茶色いものが多数ついていました。

顕微鏡を使って、その茶色いもの1つをくわしく観察したところ、図5のようなものであることがわかりました。

それについて調べたところ、図5は[ x ]とよばれるものであり、犬ワラビは、タンポポとは異なり[ y ]によってふえる植物であることがわかりました。

(1) 例:どの葉も多くの日光を受け取るのに都合がよい。

大意が合えば正解。

(2) ウ

(3) 花:合弁花 符号:ア

逆に離れているものを『離弁花』という

(4) x:胞子のう y:胞子

このような植物を胞子植物という。胞子のうは胞子を蓄える場所。

家庭教師のやる気アシストは、千葉県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。