福岡県の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

アジサイの葉の吸収量を調べる実験を行った。下の【 】内は、その実験の手順と結果である。

【手順】

①大きさがほぼ同じ4枚のアジサイの葉を、表のa~dのように準備する。

| a | ワセリンを表側にぬった葉 |

| b | ワセリンを裏側にぬった葉 |

| c | ワセリンを表側と裏側にぬった葉 |

| d | ワセリンをぬらない葉 |

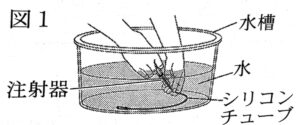

②太さの同じシリコンチューブを4本準備し、図1のように、水の入った水槽に沈め、

水を入れた注射器でシリコンチューブの中にある空気をそれぞれ抜き出す。

③水の入った水槽の中で、 a~dとシリコンチューブを、空気が入らないようにそれぞれつなぐ。

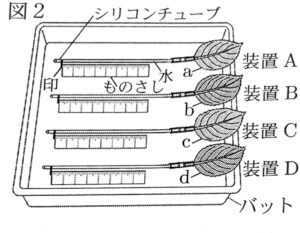

④葉の表側を上にしてバットに置き、シリコンチューブ内の水の位置に合わチューブにそれぞれ

印をつけ、図2のような装置A~Dをつくる。

⑤直接日光の当たらない明るい場所に A~Dを置き 20分後に水の位置の変化をものさしで調べる。

【結果】

| 装置 | A | B | C | D |

| 水の位置の変化〔㎜〕 | 31 | 11 | 2 | 45 |

問1. アジサイは、双子葉類である。双子葉類を、次の1~4から全て選び、番号を書け。

1. トウモロコシ

2. アブラナ

3. アサガオ

4. ツユクサ

問2. 主に葉から水が水蒸気として出ていくことによって、吸収が起こる。植物の体の中の水が水蒸気として出ていく現象を何というか。

問3. 下の[ ]内は、この実験について考察した内容の一部である。文中のア[ ( )と( ) ]のそれぞれの( )に当てはまる装置を、A~Cから、1つずつ選び、記号を書け。また、イの( )内から、適切な語句を選び、記号を書け。

ワセリンをぬらなかった葉を用いたDの吸水量が、最も多くなった。 また、 ワセリンを葉にぬることで吸水量にちがいが見られた。

ワセリンをぬった葉を用いたA~Cのうち、ア[ ( )と( ) ]の2つの結果を比べると、主に葉の イ (P. 表側 Q. 裏側)から、

水が水蒸気として出ていくと考えられる。

問4. 下の[ ]内は、実験後, 根のつくりと水を吸収するはたらきについて、 生徒が調べた内容の一部である。

文中の( )にあてはまる内容を、簡潔に書け。

根は, 先端近くにある根毛によって土から水などを吸収する。 根毛は細いので、土の小さな隙間に広がることができる。

また、根毛があることで、根の( )ため、水などを効率よく吸収することができる。

問1 2、3

トウモロコシは「ひげ根」で、ツユクサは「平行脈」をもつ葉の代表格。「ひげ根」「平行脈」「維管束がバラバラ」が単子葉類の特徴のため、該当しない2と3が双子葉類である。

問2 蒸発

水が水蒸気になることから、「蒸発」と呼ぶ。

問3 ア)A、B イ)Q

同じ条件のAとBを比較すると、Bの方が水が減っているので、葉の裏側から蒸散していることが分かる。

問4 表面積が広くなる

毛根は表面積を大きくすることで水を効率よく吸収している。

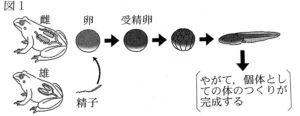

下の【 】内は、カエルの有性生殖について、生徒が調べた内容の一部である。

図1は、カエルの受精から新しい個体ができるまでのようすを模式的に表したものである。

雌の卵巣で① 卵がつくられ、雄の精巣で②精子がつくられる。卵と精子が受精すると受精卵ができ、

③ 受精卵は細胞分裂をくり返しながら、形やはたらきのちがうさまざまな細胞になり、やがて個体としての体のつくりが完成する。

問1. 下線部①、②は、有性生殖を行うための特別な細胞である。この特別な細胞の名所を書け。

問2. 下線部③の家庭を何というか。

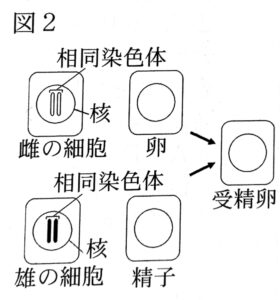

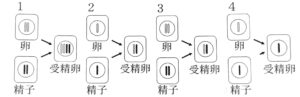

問3. 図2は、カエルが有性生殖を行うときの卵、精子、受精卵の中にある染色体をモデルで表そうとしたものである。図2の卵、精子、受精卵の中にある染色体のモデルとして最も適切なものを、次の1~4から1つ選び、番号を書け。

問4. 次の[ ]内は、農作物をつくるときの有性生殖と無性生殖の利用について、説明した内容の一部である。

下線部について、無性生殖を利用するのは、無性生殖における染色体の受けつがれ方と形質の現れ方に、どのような特徴があるからか。

「子」、「親」の2つの語句を用いて、簡潔に書け。

収穫量が多いジャガイモと、 病気に強い別のジャガイモを交配することで、両方の優れた形質をもつジャガイモができることがある。

その両方の優れた形質をもつジャガイモを親として、 無性生殖をさせることで、両方の優れた形質をもつ子のジャガイモを

多くつくることができる。

問1 生殖細胞

卵や精子は、「生殖細胞」と呼ばれ、生物の生殖で不可欠な細胞である。

問2 発生

一つの細胞である卵から親の形を作り上げる過程のことを、「発生」と呼ぶ。

問3 2

卵と精子では、それぞれ雌の染色体と雄の染色体を一つずつ受け取る。そして、それらが合わさって受精卵ができるので、染色体の合計は2つで親と数は変わらない。

問4 子は親の染色体をそのまま受け継ぐので、子は親と同じ形質を示すから。

無性生殖では、親の遺伝子をそのまま受け継ぐため、同じ親から生まれた個体同士はすべて同じ遺伝子を持つ個体となる。

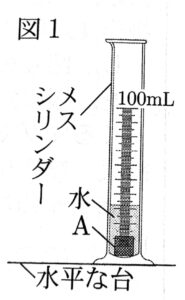

金属の密度を調べるために,質量と体積をはかる実験を行った。下の内は、その実験の手順と結果である。

ただし、温度による金属の体積の変化はないものとする。

【手順】

① 物質名がわからない単体の金属A~Dを準備し、それぞれの質量をはかる。

② 30.0mLの水が入っているメスシリンダーに、 A を静かに入れて完全に水に沈める。

③図1のように、水平な台の上にメスシリンダーを置き、 目盛りを読み取りAの体積を求める。

④B~Dについても、②、③の操作を行い、 体積をそれぞれ求める。

⑤ 質量と体積から, 金属の密度をそれぞれ求める。

【結果】

| 金属 | A | B | C | D |

| 質量 | 18.2 | 10.9 | 40.5 | 8.9 |

| 体積 | 2.3 | 4.0 | 4.6 | 3.3 |

| 密度 | 7.9 | 2.7 | ( ) | 2.7 |

問1. 手順④で、Bを入れた後のメスシリンダーの一部を模式的に表した図として、最も適切なものを、次の1~4から一つ選び、番号を書け。

問2. 【結果】の( )に入る、数値を書け。なお、数値は小数第2位を四捨五入し、小数第一まで求めること。

問3. 下の[ ]内は、この実験について考察した内容の一部である。文中の〔 〕にあてはまる内容を、「種類」という語句を用いて、簡潔に書け。

結果からA~Dのうち、BとDは同じ物質であると考えられる。 これは、〔 〕である。

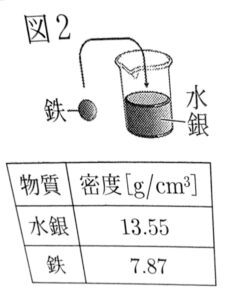

問4. 次の[ ]内は、図2のように、水銀に鉄を入れたときのようすについて説明した内容の一部

である。 また、表は、20℃における水銀と鉄の密度を示したものである。

文中のアの( )内から、適切な語句を選び、 記号を書け。 また、 (イ)にあてはまる内容を、

「密度」という語句を用いて、簡潔に書け。

20℃における水銀は、液体の状態である。水銀に鉄を入れると、鉄は ア (P. 浮く Q. 沈む) 。これは、鉄は、( イ )からである。

問1 4

30+4=34となるので、34を指す4が正解。

問2 8.8

40.5÷4.6=8.80より、8.8が正解。

問3 物質の種類によって密度

結果の中で同じ数値がどこにあるのかを探し、BとDが密度が同じであることに注目する。

問4 ア)P イ)水銀よりも密度が小さい

密度が小さい鉄は、水銀で浮く。軽い風船を水に投げたら浮くことからも想像できる。

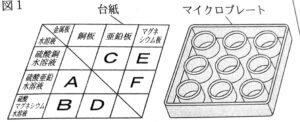

金属の種類によって、イオンへのなりやすさにちがいがあるかを調べる実験を行った。 下記は、その実験の手順と結果である。

【手順】

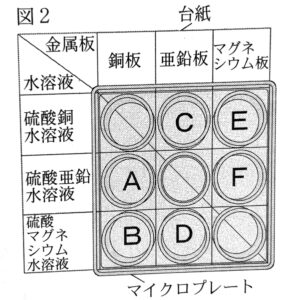

①図1のように、金属板と水溶液の組み合わせを示した台紙と、 マイクロプレートを準備する。

②図2のように、台紙に合わせてマイクロプレートを置く。

③ マイクロプレートのAとBに銅板を、CとDに亜鉛板をEとFにマグネシウム板を、それぞれ入れる。

④CとEに硫酸銅水溶液をAとFに硫酸亜鉛水溶液を、BとDに硫酸マグネシウム水溶液を

それぞれ入れ、金属板付近での変化のようすを観察する。

【結果】

〇 Fでは、金属板の表面に黒い物質が付着した。

〇 C、Eでは,金属板の表面に赤い物質が付着した。

〇 A、B、 D では、変化が起こらなかった。

問1. 下の[ ]内は、マイクロプレートを用いた実験について説明した内容の一部である。文中の( )にあてはまる内容を、「薬品」 という語句を用いて、簡潔に書け。

マイクロプレートを用いることで、 一度にたくさんの実験を、 同じ環境のもとで行うことができる。

さらに、実験の規模が小さくなり、( )で実験を行うことができるため安全性が上がる。

問2. Fで、金属板の表面に付着した黒い物質化学式で書け。

問3. Eの金属板の表面で起こる、マグネシウム原子が電子を放出してマグネシウムイオンとなる化学

変化を、化学反応式で表すとどうなるか。 下の図3を完成させよ。 ただし、電子はe− を使って表すものとする。

図3

MG → ( ) + ( )

問4. 下の[ ]内は、この実験について考察した内容の一部である。 文中の(ア)、(イ)、 (ウ)に、 それぞれ適切な金属の名称を書け。

C、 E、 Fでは、水溶液中でイオンになっている金属よりも、 金属板の金属の方がイオンになりやすいため、化学変化が起こる。

このことから、 実験で用いた3種類の金属では、(ア)が最もイオンになりやすく、次に(イ)、(ウ)の順でイオンになりやすいと考えられる。

問1 少ない量の薬品

薬品の量は限られていることから、いかに少量の薬品で実験できるかがポイントになる。

問2 Zn

亜鉛とマグネシウムでは、マグネシウムの方がイオンになりやすいので、水溶液中の亜鉛が出てくる。黒い物質が亜鉛のヒントである。

問3 Mg → MG²⁺ + 2e

マグネシウムは2価の陽イオンとなる。この計算式を覚えておこう。

問4 ア)マグネシウム イ)亜鉛 ウ)銅

この実験の結果を考察すると、

結果1行目より「亜鉛<マグネシウム」 、結果2行目より「銅<亜鉛、銅<マグネシウム 」となることが読み取れる。

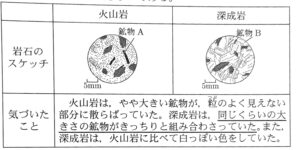

火山岩と深成岩のつくりのちがいを調べるために、 火山岩と深成岩をルーペで観察し、 それぞれスケッチした。

表は、観察結果を示したものである。

問1. 下線部のような深成岩のつくりを何というか。

問2.下は,火山岩と深成岩のつくりと色のちがいについて考察しているときの、愛さんと登さんと先生の会話の一部である。

先生: 火山岩と深成岩のつくりに、ちがいができるのはなぜですか。

愛さん: 火山岩と深成岩ができる場所によって、マグマが冷え固まるまでの時間にちがいがあるからだと思います。

先生: よく気づきましたね。 それでは、できる場所と冷え固まるまでの時間に着目して、火山岩と深成岩のでき方のちがいを

説明してみましょう。

登: 火山岩は、マグマが ( X ) 冷え固まってでき、 深成岩は、マグマが( Y ) 冷え固まってできます。

先生:そうですね。 それでは、観察した深成岩が火山岩に比べて、白っぽい色をしているのはなぜか、考えてみましょう。

愛さん: 火山岩と深成岩に含まれる鉱物は、有色の鉱物と白色や無色の鉱物に分けられることを学習しました。

観察した深成岩が白っぽい色をしているのは、〔 〕が小さいからだと考えられます。

先生:そのとおりです。

(1)会話文中の( X )、( Y )にあてはまる内容を、それぞれ簡潔に書け。

(2)会話文中の下線部について、火山岩には黒色の長い柱状をした鉱物Aが、深成岩には無色で不規則な形をした鉱物Bが見られた。

鉱物 A、Bの名称の正しい組み合わせを、次の1~4から1つ選び、番号を書け。

1. A: カンラン石 B : キ石

2. A : カンラン石 B: セキエイ

3. A : カクセン石 B: キ石

4 . A : カクセン石 B: セキエイ

(3)会話文中の〔 〕にあてはまる内容を、簡潔に書け。

問1 等粒状組織

深成岩のように、マグマが地下深くでゆっくりと冷えて固まった際に、鉱物がすべて大きな結晶となり、その大きさがほぼそろっている状態を「等粒状組織」と呼ぶ。

問2 1)X‐地表や地表付近で急速に Y‐地下深くでゆっくりと (2)4 (3)有色の鉱物の割合

1)ゆっくりと冷えるとしっかりと固まるので、深成岩のように密度が大きくぎゅうぎゅうになるが、 一気に冷えるときちんと固まり切らないので火山岩のように密度が小さくなる。

2)カンラン石が無色透明、カクセン石が黒色、キ石が緑色、セキエイが無色透明。

3)白っぽいということは、裏を返せば色のついた有色の鉱物が少ないということになる。

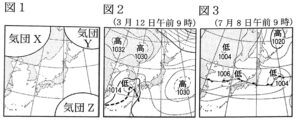

下記は、日本の春の天気図とつゆの天気図をもとに、 生徒が調べた内容の一部である。 図1は、 日本周辺の気団X~Z を模式的に示したものであり、

図2、図3は、ある年の3月12日 7月8日のそれぞれの日における、 午前9時の日本付近の気圧配置などを示したものである。 また 図2の–は前線の位置を示している。

図1のように, 日本付近には特徴の異なる気団があり、日本の気象に影響を与えている。

春は, 4~6日くらいの周期で天気が変わることが多い。高気圧が近づいてくると晴れとなり、 図2で見られるような低気圧が近づいてくると雲がふえ、

雨になることが多い。つゆの時期には、北の冷たく ① (ア. しめった イ. 乾燥した) 気団Y と, 南のあたたかく ② (ウ. しめった エ. 乾燥した) 気団Zが

ぶつかり合い、図3で見られるような停滞前線ができるため、 長雨となる地域がある。

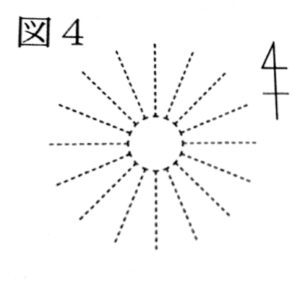

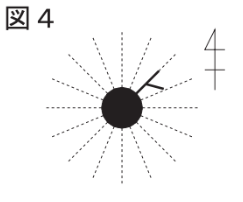

問1. 表は、 福岡県のある地点における3月12日午前9時の気象観測の結果を示したものである。この結果を、図4に天気図記号で表せ。

| 天気 | 風向 | 風力 |

| 雨 | 北東 | 1 |

問2.図2で見られる低気圧の中心からできるそれぞれの前線を示した図として、最も適切なものを、次の1~4から1つ選び、番号を書け。

問3. 文中の①、②の( )内から、それぞれ適切な語句を選び、記号を書け。

問4. 下の[ ]内は、図3で見られる停滞前線について説明した内容の一部である。文中の( )内から、適切な語句を選び、記号を書け。

また、[ ]にあてはまる内容を、簡潔に書け。

図3で見られる停滞前線は,梅雨前線とよばれている。梅雨前線は、5月の中頃に沖縄付近に現れ、 ゆっくりと北上し、 6月の中頃から7月に

かけて、本州付近に停滞することが多い。 7月の中頃になると、(P. シベリア気団 Q. 小笠原気団)の〔 〕なり、

梅雨前線は北におし上げられ、やがて見られなくなる。

問1 図の解答を参照

風向きが北東なので、北東の向きに天気図記号を書く。

問2 1

気圧線は吹いていく方向に印をつけること。

問3 1)ア 2)ウ

海からの気団が湿っていて、大陸からの気団が乾燥していることに触れる。

問4 Q 勢力が強く

5月から7月にかけて、日本列島は、北海道を除いて梅雨に入る。 北の冷たく湿ったオホーツク海気団と、南の暖かく湿った小笠原気団が日本列島付近でぶつかる。 この時季、この2つの気団は勢力がほぼ同じなため、気団の間に停滞前線ができてほとんど動かない。 これを「梅雨前線」 という。

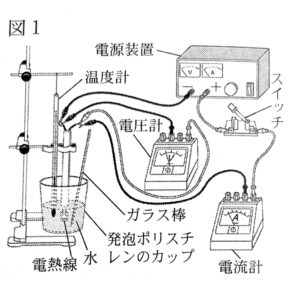

電熱線に電流を流したときの水の温度変化を調べるために、 A~Cの3つの班に分かれ、異なる種類の電熱線を用いて図1の装置をつくり、実験を行った。実験では、発泡ポリスチレンのカップに水100gを入れ、 しばらくしてから水温をはかった。

次に、カップの中の水に電熱線を入れ、電圧計の値が 6.0Vになるように電圧を調整し回路に電流を流した。 その後、水をガラス棒でゆっくりかき混ぜながら1分ごとに5分間、水温をはかった。

表1は、電圧が6Vのときに消費する、各班が用いた電熱線の電力を示したものであり、表2は、実験結果を示したものである。

表1

| 電力 | |

| A班 | 6 |

| B班 | 9 |

| C班 | 3 |

表2

| 電流を流した時間[分] | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

水温[℃] | A班 | 16.0 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20.0 | |

| B班 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.1 | ||

| C班 | 16.0 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18.0 | ||

問1. 下線部について、 発泡ポリスチレンのカップが、この実験に用いる器具として適している理由を、「熱量」という語句を用いて、 簡潔に書け。

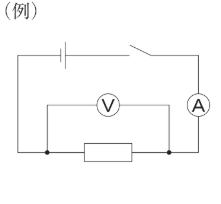

問2. 図1の装置に用いられている回路の回路図を、電気用図記号を使って表せ。 ただし、 図1に示されている電気器具を全て使用すること。

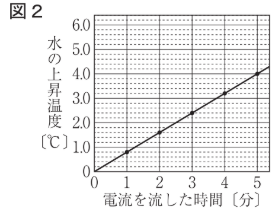

問3. 表2のA班の結果をもとに、「電流を流した時間」と質「水の上昇温度」 の関係を図2に

グラフで表せ。なお、グラフには水の上昇温度の値を・で示すこと。

問4. 下記は、この実験について考察した内容の一部である。文中の( ア )に、A~Cのうち、 適切な記号を書け。 また、( イ )に、適切な語句を入れよ。

電力と5分後の水の上昇温度の関係をグラフで表すと、図3のようになった。

表1 から、最も電気抵抗が小さいのは、(ア)班の電熱線であることがわかるので、図3から、 電気抵抗の小さい電熱線の方が、 発熱量が(イ)と考えられる。

問1 逃げる熱量を少なくできるから。

発砲ポリスチレンは防熱効果があり、外に逃げる熱を抑えられる。

問2

図1の電圧計をVに、電流計をAにして、電熱線を抵抗にして、漏れがないように丁寧に回路図を 書く。

問3

表2より、電流を流した時間と水の上昇温度が比例していることがわかる。よって、回答の図のよ うになる。

問4 ア)B イ)大きい

回路の公式より、最も電気抵抗が小さくなるのは、表1より最も電力が大きかったB。また、図3から電力が大きいほど上昇温度、すなわち発熱量が大きくなることが読み取れる。

斜面を下る台車の運動を調べる実験を行った。下記は、その実験の手順である。ただし、摩擦や空気の抵抗、テープの重さ、

テープの伸びは考えないものとする。

手順1

図1のように、斜面に固定した記録タイマーに通したテープを斜面上のA点に置いた台車につける。

手順2

テープから静かに手を離し、台車がA点からB点まで斜面を下るようすを、60分の1秒ごとに打点する記録タイマーで記録する。

手順3

テープのはじめの、打点の重なっている部分は使わずに、残りのテープを打点が記録された順に6打点ごとに ① ~④に切り分ける。

手順4

図2のように、 ①~ ④を順に左から台紙にはる。

手順5

図2の①~④のテープの長さから、各区間の台車の平均の速さを求め、 表に記入する。

表

| 区間(テープ番号) | ① | ② | ③ | ④ |

| 台車の平均の速さ[㎝/s] | 22 | 47 | 72 | 97 |

問1. 図3は、手順3切り分ける前のテープを表している。 P点が打点されてから、Q点が打点されるまでの、台車の平均の速さを求めよ。

問2.下は、表をもとに、台車の速さの変化について考察しているときの、 花さんと健さんと先生の会話の一部である。

先生:表から何か気づいたことはありませんか。

花さん:各区間の平均の速さが増加していくことから、台車はだんだん速くなっていることがわかります。

健さん:表から速さの増え方を求めると、速さが( X )とともに一定の割合で変化してくることがわかります。

先生:よく気づきましたね。 それでは、台車の速さの変化について、台車が受けている力に着目して考えてみましょう。

<花さんの考え>

花さん:台車はだんだん速くなっているので、台車が斜面を下るにつれて、台車が運動の向きに受ける力は大きくなっていくと思います。

<健さんの考え >

健さん:速さが一定の割合で変化しているので、斜面を下っている間は、台車が運動の向きに受ける力の大きさは変わらないと思います。

先生:よく考えましたね。 それでは、ばねばかりを用いて、 台車が受ける力を調べてみましょう。 花さんの考えと健さんの考えを確かめるためには、どのような実験を行えばよいでしょうか。

健さん:斜面上のA点とB点で、台車が受けていある斜面に平行な力の大きさを、それぞれはかります。 私の考えが正しいならば、力の大きさは(Y)なると思います。 花さんの考えが正しいならば、力の大きさは( Z )なると思います。

先生:そのとおりです。

(1)会話文中の( X )に、適切な語句を入れよ。

(2) 会話文中の ( Y )、( Z )に、あてはまる内容として、最も適切なものを、次の1~3からそれぞれ1つずつ選び、番号を書け。

1. A点よりB点の方が大きく

2. A点とB点で等しく

3.B点よりA点の方が大きく

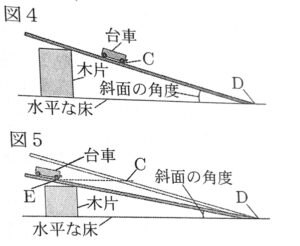

問3. 実験後、図4のように、斜面上のC点に台車を置き、 静かに手を離した。

次に、図5のように、図4よりも斜面の角度を小さくし、水平な床からの高さがC点と同じであるE点に台車を置き、静かに手を離した。このように斜面の角度を小さくすると、図4のC点に台車を置いて静かに手を離した場合と比べて、次のあ、いはどうなるか、簡潔に書け。ただし、D点は、斜面と水平な床が接する点である。

あ:台車の先端がD点に達するまでの時間

い:台車の先端がD点に達したときの台車の速さ

問1 59.5cm/s

①〜④の平均の速さの平均をとる。(22+47+72+97)÷4=59.5

問2 1)時間 2)Y‐2 Z‐1

まずは時間が経つごとに速くなっていることに注目。また、健さんは、速さが一定の割合で変化し ていると考えているので、その場合台車が受けている力の大きさはA点とB点で変わらないが、花さんの考えだと、最初のA点よりその後のB点の方が受ける力が大きくなることが読み取れる。 基本的に会話から推測しよう。

問3 あ)長くなる。 い)変わらない。

高さが変わっていないので、D点に達したときの平均の速さは最初の実験と変わらないが、斜面 の角度が小さい分、台車の受ける力も小さく、ゆっくり速さが増加していくので、D点に達するまで の時間は長くなる。

家庭教師のやる気アシストは、福岡県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。