福岡県の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

優子さんは、わが国の20世紀前半までの各時代の特色について調べ、下の略年表とカードを作成した。略年表とカードをみて各間に答えよ。

カード

| A | 武家による支配が始まり、やがてその支配が全国に広がった。また、土倉(どぞう) や酒屋(さかや)があらわれ、富をたくわえるようになった。 |

| B | a律令に基づいた政治が行われ、やがて摂関政治がさかんになった。また,貴族や寺社が荘園 (しょうえん) をもちはじめた。 |

| C | b中央集権国家のしくみが整えられ、やがて議会政治が始まった。また,一部の資本家は財閥に成長していった。 |

| D | 幕府と藩による支配が行われたが、やがてその支配が揺らいだ。また、商品作物が栽培され、貨幣経済が広がり、p手工業が発達した。 |

問1 カードA〜Dは,路年表のア〜エのいずれかの時代にあてはまる。カードA,Dはどの時代にあてはまるか。ア〜エからそれぞれ一つ選び、記号を書け。

問2 下線部a,bについて述べた次の□内の( イ ) ( ロ )にあてはまるものを、あとの1〜5からそれぞれ一つ選び、番号を書け。

a 中央から派遣された( イ )が、郡司を指揮して政治を行った。

b 中央から派遣された( ロ )などが、地方を統治した。

1:大名

4:国司

2:守護

5:地頭

3:県令

問3 次の□内は、路年表のア〜エのいずれかの時代の文化の特色について説明したものである。この文化の特色があらわれる時代を,ア~エから一つ選び、記号を書け。

国際色豊かな文化が栄えた後に,日本の風土や生活に合った文化が生まれ、かな文字がつくられた。

問4 次の□内は,カードA〜Dのいずれかと同じ時代の社会の様子について、右の資料をもとにまとめたものである。( ハ )

( ニ )にあてはまる語句を正しく組み合わせたものを,あとの1〜4から一つ選び、番号を書け。また,〔ホ〕にあてはまる内容を,「分割」と「領地」の語句を使って書け。

わが国は,( ハ )の皇帝である( ニ )から服属を要求されたが、わが国が要求を拒否したため、( ハ )軍が襲来した。このできごとの後の幕府からの恩賞が不十分だったことや、〔ホ〕ことなどで、御家人の生活が苦しくなったため、幕府は徳政令を出した。

1 ハ:宋、二:チンギス=ハン

2 ハ:元、二:フビライ=ハン

3 ハ:元、二:チンギス=ハン

4 ハ:宋、二:チンギス=ハン

問5 路年表のZの期間にあてはまるできごとを、次の1~4から三つ選び、選んだできごとを年代の古い方から順に並べ、番号で答えよ。

1 アメリカと条約を結び、下田など2港の開港を認めた。

2 東南アジアの国々に朱印船を派遣して、賞易を行った。

3 倭寇と正式な貿易を区別するため、勘合を用いた貿易を始めた。

4 ポルトガル船の来航を禁止し,次いでオランダ商館を出島に移した。

問6 次の□内は、優子さんが、下線部Pについてまとめたものである。〔 〕 にあてはまる内容を「分業」の語句を使って書け。

わが国では、この時代に、一部の地主や商人が道具をそろえ、工場に〔 〕という,工場制手工業が生まれた。

問1 カードA)イ カードD)ウ

カードA

源頼朝が1192年に征夷大将軍に任命されたことによって成立したのが、日本最初の武家政権で ある鎌倉幕府の鎌倉時代である。土倉や酒屋も鎌倉時代の業種である。したがって、12世紀〜 16世紀前半までのイが正解となる。

カードD

幕府と藩による支配体制のことを幕藩体制といい、これは江戸時代の政治体制である。江戸時 代は1603年に徳川家康が征夷大将軍となったことで江戸幕府を開いたことで始まった。したがっ て、16世紀後半から19世紀前半までのウが正解となる。

問2 イ)4

「国司」とは現在の県知事に相当する、奈良時代から平安時代にかけて中央から地方に派遣されていた役人のこと。「律令政治」や「摂関政治」から奈良時代〜平安時代と読み取れる。

ロ)3

「県令」とは、明治前期の県の行政長官の官職名のこと。「財閥」などのワードから、Cが明治時代であることを読み取ろう。

問3 ア

日本の風土にあった文化とは、「国風文化」のことで、遣唐使を廃止してからの平安時代を特徴する文化である。よって、9〜11世紀が該当するので、アが正解。

問4 2 ホ)分割して相続することで、領地が小さくなった

有名な資料なので、覚えておこう。この資料は、「元寇」を表したものである。「元寇」とは文字通り 「元」(今のモンゴルにあたる)が日本を侵略した戦役のことである。当時の元の皇帝は、「フビライ=ハン」。

「元寇」の際、国内で大きな戦争がなかったことから御家人は子供たちに与える領地が少なくなっ てきた。そのため、鎌倉時代後期になると相続のたびに土地が細かく細分化され、収入となる年 貢の量が減って生活が困窮するようになりました。

問5 2→4→1

勘合貿易は室町時代に日本と明で行われていた貿易であり、ここでは該当しない。江戸時代当 初は朱印船貿易をしていたが、後に日本は鎖国し、外国との交易を取りやめた。しかし、江戸時 代後期になると、開国し、日米和親条約によってアメリカと条約を結び、下田を含む港を開港した。

問6 (例)人を集めて、分業によって製品を生産する

江戸時代後期より始まった工場では、分業体制で業務が進められた。

太郎さんは、わが国の世界遺産について調べ下のカードについてまとめた。カードを見て、各問に答えよ。

カード

| ①富岡製糸場 | 明治日本の産業遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 | 原爆ドーム | |

| ・(A)県富岡市 ・西洋技術を導入した官営模範工場で、新技術の開発と普及に貢献。 | 官営八幡製鉄所 ・福岡県北九州市 ・鉄鋼などを生産することで、その後の②産業の発展に貢献。 | 三池炭鉱・三池港 ・福岡県大牟田市等 ・石炭の生産を増やし、③エネルギー面から産業の発展に貢献。 | ・広島県広島市 ・被ばく当時の姿を伝え、④国際平和の大切さを訴えることに貢献。 |

問1 次の□内は、下線部①についてまとめたものである。イの( )にあてはまるものを、ロの( )にはカードの( A )にあてはまるものを、それぞれ一つ選び記号で書け。

富岡製糸所は、わが国の輸出品の中心であったイ(a:錦糸、b:生糸)を増産するために、ロ(c:群馬、d:長崎)件に建てられた。

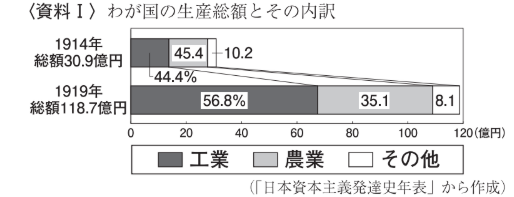

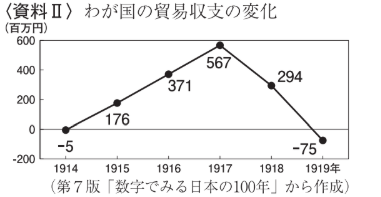

問2 次のとの□内は、下線部②について、資料Ⅰ、Ⅱをもとにまとめたものである。ハ、ニの( )にあてはまるものを、それぞれ一つ選び記号を書け。

第一次世界大戦の影響で、資料Ⅰの工業と農業の生産額ののびを比較すると、わが国では、1914年から1919年にかけて、特にハ(ア:工業、イ農業)が大幅に伸びたことが読み取れ、資料Ⅱから1915年から1918年のころのわが国は、ニ(ウ:好景気、エ:不景気)であったことがわかる。

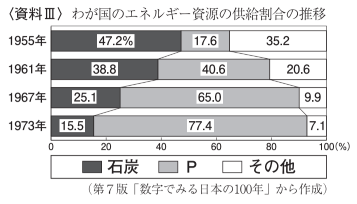

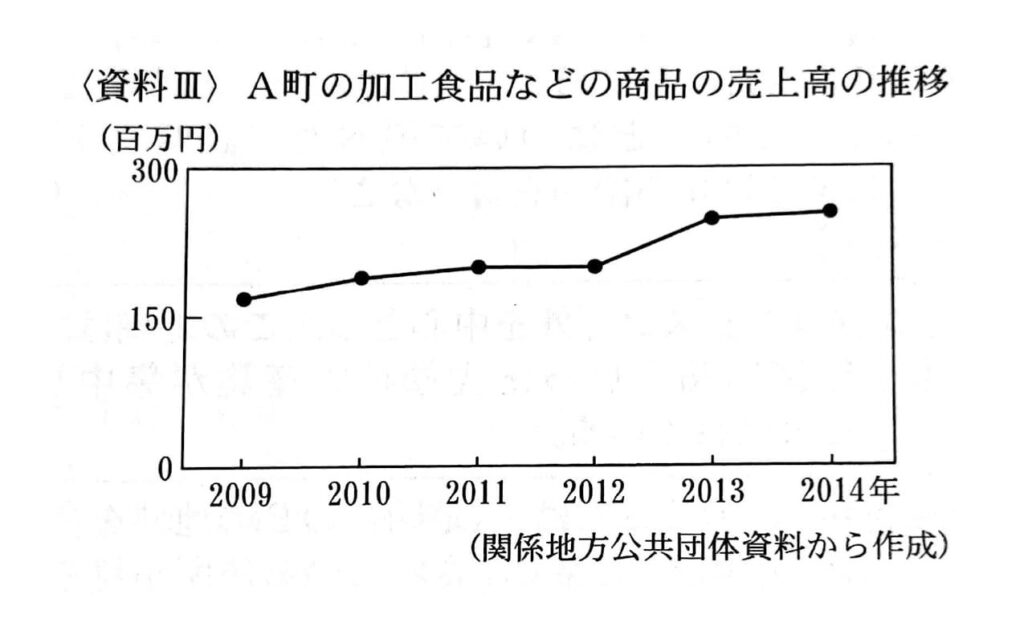

問3 次の□内は、下線部③についてまとめたものである。〔 〕にあてはまる内容を、資料ⅢのPが示す語句を使って書け。

資料Ⅲの時期に、わが国におけるエネルギー資源の中心が、〔 〕ことがわかる。

問4 下線部④について、a群のあ〜うと最も関係の深いものを、b群のx〜zからそれぞれ一つ選び、記号を書け。

a群

あ 冷戦の終結が宣言された。

い 国際連合が設立された。

う アジア・アフリカ会議が開かれた。

b群

x 平和維持活動 (PKO) の実施

y バンドンで平和共存の路線を確認

z 東西ドイツの統一

問1 イ)b ロ)c

富岡製糸場は、生糸を扱う明治政府が設立した官営の器械製糸場。群馬県に位置する。

問2 ハ)ア ニ)ウ

ハ)資料Iから、1914年では、44.4%だった工業が56.8%へと大きく伸びていることがわかる。

ニ)1918年までは、貿易収支が黒字(0以上)であることから、好景気であることがわかる。

問3 (例)石炭から石油に変わった。

戦後のエネルギー産業では、石炭ではなく石油が中心となって使用されるようになった。

問4 あ)z い)x う)y

あ)冷戦の終結に伴って、東西冷戦の象徴とも言えたドイツの「ベルリンの壁」は崩壊した。これに よって、東西ドイツは統一されるようになる。

い)国際連合設立後、国際社会でも平和が希求された。そして、その後、PKO(国連平和維持活動) が実施されるようになる。

う)アジア・アフリカ会議は、冷戦期に第3世界であるアジアやアフリカの国々を中心に開催された。 そして、バンドンで開催された本会議では、両陣営の緊張を緩和していくことで国際社会の平和 を図る「平和共存」が確認された。

光一さんは、世界の州や国の特色などについて調べるため、資料集を作成した。資料集をみて、各問いに答えよ。

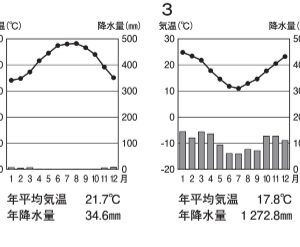

問1 次の1〜4は、路地図のa〜dのいずれかの都市の雨温図である。aの都市の雨温図を,1〜4から一つ選び、番号を書け。

問2 路地図のグレー色で示された国々において,共通して公用語となっている言語名を書け。

問3 資料Ⅰのあ〜えは、路地図のP〜Rの国および日本のエネルギー消費量、一人あたりエネルギー消費量,石炭の自給率を示している。Qの国にあてはまるものを,あ〜えから一つ選び、記号を書け。

問4 資料ⅡのA〜Dは、小麦,とうもろこし、大豆,カカオ豆のいずれかの州別生産量の割合を示している。小麦にあてはまるものを、A〜Dから一つ選び、記号を書け。

問5 路地図のX の国について(1),(2)に答えよ。

(1) 資料証は、路地図のX,Yの国に進出した日本企業数(製造業)を示し、資料IVは,日本とX,Yの国の一人あたり1か月平均賃金(製造業)を示している。資料口にみられる変化の理由の一つを、資料IVから読み取り,「Xの国では,」の書き出しで書け。

(2) 次の□内は、光一さんが,資料V、VIから路地図のXの国についてまとめたものである。

〔 イ 〕〔 ロ 〕にあてはまる内容を,資料から読み取って書け。

資料Vから、Xの国の輸出総額と輸入総額の変化をみると、〔 イ 〕ことがわかる。また、資料VIから〔ロ〕ことがわかる。このような変化がXの国の経済の成長や発展につながった理由の一つと考えられる。

問1 4 aの緯度を見てみると、殆ど日本と変わらないことが分かる。また、周りが海に囲まれており、日 本と同様の温帯であることが読み取れる。したがって、日本と同じ温帯に属しており、年間の温 度差が小さく安定している4が正解。

問2 フランス(語)網掛け部分のアフリカ西部はかつてフランスの植民地(支配下)にあったことから、公用語はフランス語になった。

問3 う

オーストラリアは世界5位(2023年時点)の石炭生産国であり、世界2位の石炭輸出国である。したがって、自給率は非常に高く、うが正解。なお、輸出が多い場合に、自給率が100を超えること もあることも抑えておこう。

問4 A

アジアは非常に小麦の生産が多い。ラーメンや餃子などの中華料理や、ナンのようなインド料理 を、人口トップの中国人やインド人が食べていることを想像するとわかりやすい。気候としても、 温暖で小麦が育てやすい。

問5 1) (例)(Xの国では、)日本及びYの国と比べて、1人あたりの1ヶ月平均賃金が安いから。

資料Ⅳから読み取れる。なお、工業化が進んでいない途上国では、1人あたりの賃金が安いこと から、日本企業が進出することが多い。

2)イ)輸出総額と輸入総額がともに増加し、輸出総額が輸入総額を上回った ロ)主な輸出品が農産物から工業製品に変わった

しっかりと問題文を読むと、イでは輸出総額と輸入総額の変化について書くことが分かるため、 資料Vからその変化を読み取って書こう。同様に、ロでは資料VIから読み取れることを書く。

千春さんは,日本の様々な地域の特色について調べ、次ページの資料集を作成した。資料集をみて、各問に答えよ。

問1 路地図Aについて,Xは緯線,Yは経線を示す。Xの緯度とYの経度とを正しく組み合わせたものを、次の1〜4から一つ選び、番号を書け。

1 Xは、北緯40度、Yは、東緯145度

2 Xは、北緯50度、Yは、東緯155度

3 Xは、北緯40度、Yは、東緯145度

4 Xは、北緯40度、Yは、東緯155度

問2 表のア〜エは、路地図B〜Eの地方のうち、グレー色で示す道府県のいずれかである。表のイにあてはまる道府県を含む地方を、B〜Eから一つ選び、記号を書け。

| 道府県\項目 | 人口(万人) | 国際線航空旅客輸送数(十万人) | 宿泊施設でののべ宿泊者数(十万人) | 温泉地数 | 国宝指定件数(県) |

| 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2023年 | |

| ア | 625 | 147 | 246 | 91 | 4 |

| イ | 532 | 19 | 356 | 244 | 1 |

| ウ | 144 | 19 | 217 | 9 | 2 |

| エ | 260 | – | 189 | 40 | 237 |

問3 中国・四国地方の交通の特色について,資料Ⅰのような変化がみられる理由の一つを,資料Ⅲから読み取って書け。

問4 中部地方の気候と農業の特色について、資料IVのa〜Cは,路地図Fの①〜③のいずれかの地点の月別平均気温を示している。また、資料VのP〜Rは、路地図Fの①〜③の地点が含まれるいずれかの県の農業産出額の内訳を示している。(1)(2)に答えよ。

(1) 路地図Fの②,③の地点の月別平均気温を示すものを,資料Wのa〜cからそれぞれ一つ選び記号を書け。

(2)次の□内は,千春さんが、中部地方の農業の特色についてまとめたものである。( あ)にあてはまるものを、資料VのP〜Rから一つ選び、記号を書け。また〔 い 〕にあてはまる内容を、資料Vから読みとれることと、「都市」の語句を使って書け。

中部地方は、大きく三つの地域に分けられており、農業にもそれぞれ特色がみられる。路地図Fの③の地点を含む県の農業産出額の内訳を示すものは( あ )である。路地図Fの③の地点を含む県の農業の特色の一つは、〔 い 〕ことである。

問1 3

秋田県の八郎潟は、北緯40°東経145°を表す重要な地点。

問2 B

イは温泉の数が多く、宿泊者の利用も多いことから、Bの北海道。Eは沖縄県。Cは千葉県。Dは 京都府。Bは北海道。

問3 瀬戸大橋(または、本州四国連絡橋)が開通したことで、開通前と比べて、短時間で移動でき るようになった。

資料IIに瀬戸大橋が書いてあり、開通後資料IIIより移動時間が短くなったことが読み取れる。

問4 1)②c ③a 2)あ)Q い)(例)都市に向けて野菜を生産する園芸農業が盛んに行われている。

②は最も内陸部にあり、特に山岳地帯で冬の気温が低いことが考えられるため、cが正解。③は ①や②と比べると、最も南にあり、全体的に温暖な気候だと考えられるので、aが正解となる。

③の愛知県では、多様な自然条件や名古屋市など大消費地が近いという地理的条件を生かし、 都市に向けた園芸農業が営まれている。

健一さんと洋子さんの学級では、公民的分野で学んだことについて、班ごとにテーマを決めて発表するため、調べた内容の一部を発表原稿にまとめた。発表原稿を見て、各問に答えよ。

| 1班 テーマ 地球環境問題と国際協力 ①地球温暖んかなどの地球規模の環境問題を世界共通の課題としてとらえ、国や地域などが連携して国際的な枠組みをつくり、それらが守られるように努力することが必要です。 | 2班 テーマ 日本国兼法の基本的原理 日本国憲法の前文には、この憲法が制定された理由や目的が書かれています。ここから,日本国憲法は、国民主権,②基本的人権の尊重、平和主義の三つを基本的原理としていることがわかります。 |

| 3班 テーマ 国会,内閣,裁判所の役割 日本では,国会が法律の制定や③予算の審議などを行い、内閣が国の内政や外交の基本方針を検討し、決定します。また、争いや事件を法に基づいて解決する役割を④裁判所が担っています。 | 4班 テーマ 日本経済における日本銀行と政府の役割 ⑤日本銀行は日本の中央銀行として、通貨の量を調整して、景気や物価の安定を図る金融政策を行い、政府は⑥歳入や歳出を通じて、景気の安定を図る財政政策を行っています。 |

問1 次の□は、下線部①についてまとめたものである。【イ】の( ) にあてはまるものを一つ選び、記号を書け。また,〔 ロ 〕にあてはまる内容を

書け。

1997年に地球温暖化の問題について、【イ】(あ:京都議定書,い:パリ協定)が採択され、その中で先進国にて〔 ロ 〕の削減を義務づけることが定められた。

問2 次の□内は、下線部②についてまとめたものである。【ハ】【ニ】の( ) にあてはまるものを、それぞれ一つ選び、記号を書け。

人は、一人一人がかけがえのない存在であり、日本国憲法の第13条において,すべて国民は、【ハ】(A: 個人,B: 主権者)として尊重されるとされているが、その実現のためには、社会的身分や性別などを理由とした差別を禁止し、日本国憲法の第14条に示される【ニ】(C: 請願権,D: 平等権)を保障することが必要である。

問3 下線部③について、あとの□内は、健一さんと洋子さんが、資料Ⅰをもとに会話した内容の一部である。〔ホ〕にあてはまる語句を書け。また、〔ヘ〕にあてはまる内容を「国会」の語句を使って書け。ただし、同じ記号は同じ語句を示している。

(2) 略年表中のAの時期に起こったことがらを、次のアーエのうちから三つ選び、年代の古いものから順に並べ、その符号を書きなさい。

洋子:衆議院で可決された後、参議院で否決された場合、予算案の審議は、どのような結果になるのかな。

健一:衆議院と参議院の議決が異なった場合、( ホ )が開催されることになっているよ。資料Ⅰの場合は、参議院で予算案が否決された日と同じ日に、( ホ )が開催されたけど、意見が一致しないため、〔 ヘ 〕になるね。

〈資料Ⅰ〉ある年の国会における予算案の審議

| 4月16日 衆議院で可決 |

↓

| 5月15日 参議院で否決 |

↓

| 5月15日〔 ホ 〕の開催 |

↓

| 5月15日意見が一致しなし〔 ヘ 〕 |

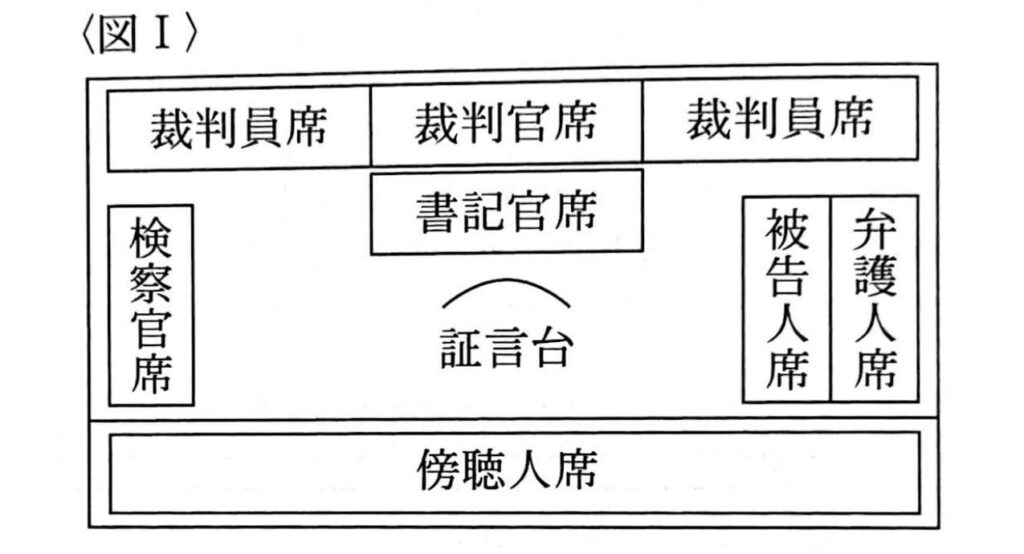

問4 下線部④について、次の□内は、健一さんと洋子さんが、図Ⅰをもとに会話した内容の一部である。【p】【q】の( )にあてはまるものをそれぞれ一つ選び、記号を書け。また,〔 r 〕にあてはまる内容を、「有罪か無罪か」と「刑罰」の語句を使って書け。

健一:図Ⅰは、【p】(ア:民事、イ:刑事) 裁判の,【q】(ウ:第一審,エ:第二審)の法廷の様子であることがわかるよ。

洋子:図Ⅰに示される、裁判員制度は、2009年から実施されているね。この制度はどのようなしくみと目的で導入されるようになったのかな。

健一:国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官とともに,〔 r 〕というしくみだよ。この制度は、裁判を国民にとって身近なものにして、裁判への信頼を深めていくことを目的の一つとしているよ。

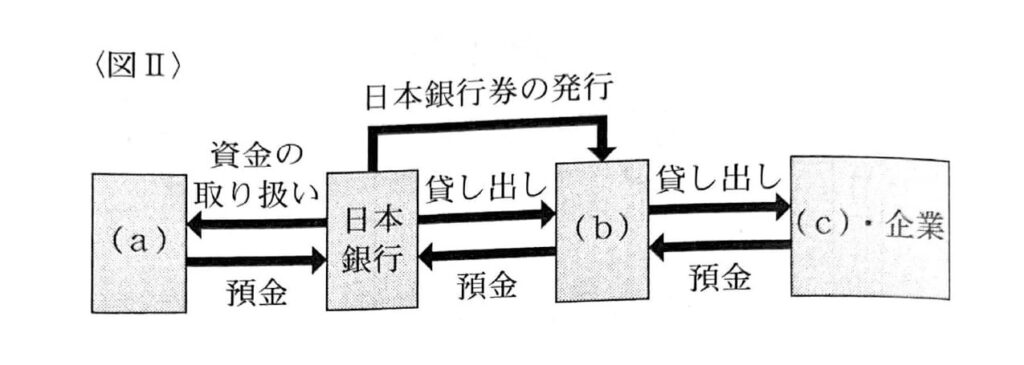

問5 下線部⑤について、健一さんは、日本銀行のはたらきについて調べるため、図Ⅱを作成した。図Ⅰの(a)~(c)には、家計,政府,銀行のいずれかがあてはまる。図Ⅱの(a),(b)にあてはまる語句をそれぞれ書け。

問5 下線部⑥について、健一さんは、表,資料Ⅱを作成した。(1), (2)に答えよ。

| 納付先の違い\納め方の違い | ( あ ) | ( い ) |

| ( う ) | (例)所得税 法人税 | (例)消費税 関税 |

| ( え ) | (例)自動車税 | (例)ゴルフ場利用税 |

(1) 表は、歳入のうち、税金についてまとめたものである。表の( あ )〜( え )にあてはまる語句のうち、二つを正しく組み合わせたものを、次の1〜4から一つ選び、番号を書け。

1 ( あ )は直接税、( う )は地方税

2 ( い )は直接税、( え )は国税

3 ( あ )は間接税、( う )は国税

4 ( い )は間接税、( え )は地方税

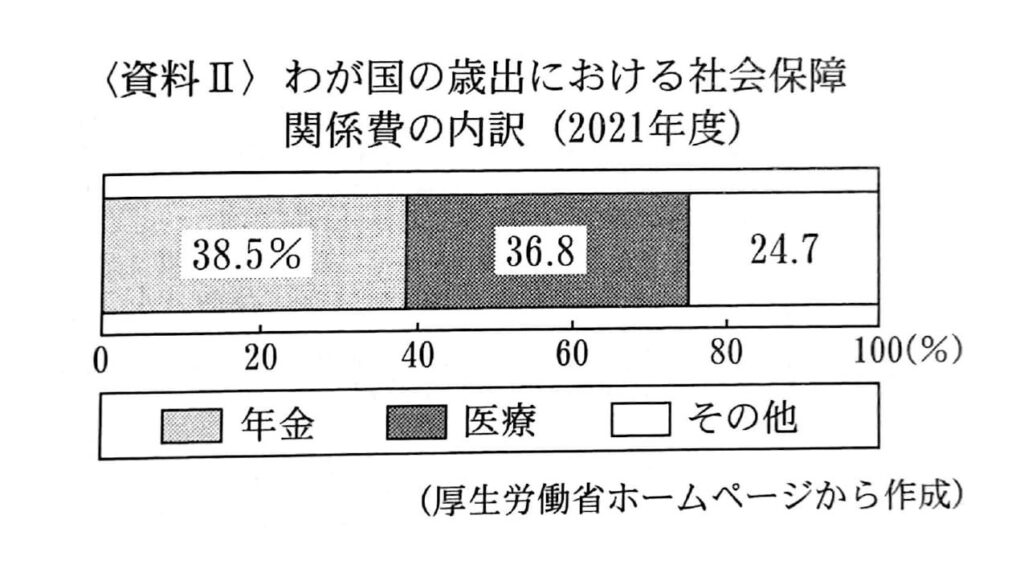

(2) 次の□内は、健一さんが、わが国の歳入と歳出についてまとめたものである。〔 X 〕にあてはまる内容を書け。また。( Y )にあてはまる語句を、あとの1〜4から一つ選び、番号を書け。

2021年度のわが国の歳入は、〔 X 〕を目的に発行される国債の額の割合が約4割を占めており、わが国の歳出は、社会保障関係費が最も大きな割合を占めている。資料から、わが国の歳出における社会保障関係費の内訳で最も大きな割合を占めているのは、社会保障制度の柱のうち、( Y )に関するものであることがわかる。

1 社会福祉

2 公的扶助

3 公衆衛生

4 社会保険

問1 イ)あ ロ)(例)温室効果ガス(または二酸化炭素)の排出量

1997年に京都で開催された気候変動枠組条約締約国会議にて、京都議定書が採択され、これ によって温室効果ガスの排出の義務が先進国に定められた。なお、パリ議定書は同様に2015年にフランスのパリで世界各国に温室効果ガスの排出削減が定められたもの。

問2 ハ)A ニ)D

日本国憲法において、国民は個人として尊重され、平等権などの基本的人権が保障される。なお、国民主権については13条に、請願権は16条に定められるが、今回は文脈上不適当。

問3 ホ)両院協議会 ヘ)(例)衆議院の議決が国会の議決

予算案の審議は衆議院と参議院双方の可決が必要だが、参議院で否決された場合には、両院 協議会によって審議され、意見が一致しなかった場合は、衆議院の意見が優越される。

問4 p)イ q)ウ r)(例)有罪か無罪かを決め、有罪の場合は刑罰の内容を決める

裁判員制度は、刑事裁判の第一審で行われる裁判員裁判において適用される。裁判員裁判 は、国民の意見を採り入れるために、国民の関心の高い重大な犯罪に限って行われている。

問5 a)政府 b)銀行

日本銀行は政府の銀行として、国庫金や国債に関する事務、政府を相手方とした国債の売買などの取引を行っている。また、日本銀行は銀行の銀行として、他の銀行の預金の一部を無利子の当座預金として預かり、他の金融機関などへの貸付けなどに利用している。

問6 1)4 2)X)(例)歳出に対する歳入の不足を補うこと Y)4

1)税金の中でも、 納税者が国や地方自治体に直接払う税金を直接税という。直接税には、所得税 や法人税のように国に収める国税と、その地域に住んでいる住民が収める住民税のような地方税がある。

2)国籍とは、歳出に対して不足している歳入を補う国の借金のこと。資料IIから、年金のような社会保険の割合が多いことが読み取れる。

次の□内は、由紀さんと健太さんが、「地域の活性化に向けて」というテーマで会話した内容の一部である。

会話文を読み、各問に答えよ。

由紀:わが国の人口について調べてみると、東京、( ア ), 名古屋の三大都市圏や地方の大都市を中心に人口が集中する一方、山間部や離島を中心に人口が減少しているところがあるね。人口の減少は、教育や医療,防災などの地域社会を支える活動が困難になる過疎につながるよ。

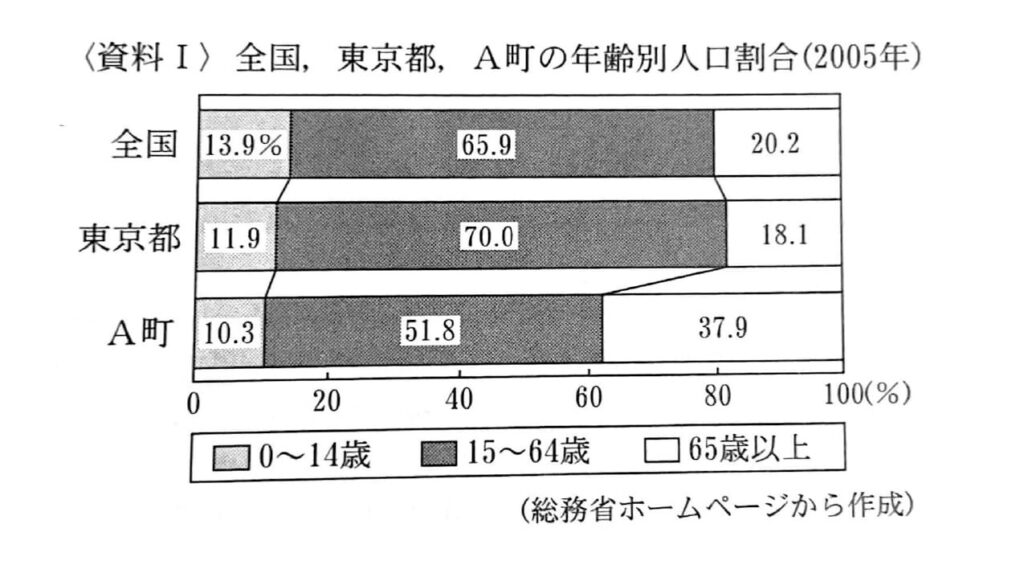

健太: そうだね。例えば、資料Ⅰから,全国と東京都の年齢別人口割合を比べると、東京都は、〔 イ 〕の割合が高いね。また、全国とA町を比べると、A町は、〔 ウ 〕の割合が高いことから。A町では、労働力が減少していくことが考えられるよ。課題の解決に向け、どのような取り組みを行っているのかな。

由紀:A町では、資料Ⅱのような取り組みを行い、成果を上げているよ。資料Ⅱのような取り組みを行うことで、〔 エ 〕ができているのだね。

健太:このような取り組みを他の地域でも進めていくために大事なことは何かな。

由紀:地域の様々な立場の人たちが、協力して取り組んでいくことが大事ではないかな。そのことが、地域の活性化に結びつくと考えられるよ。

問1 会話文の( ア )にあてはまる語句を書け。

問2 会話文の〔 イ 〕〔 ウ 〕にあてはまる内容を、資料Ⅰから読み取って書け。

問3 会話文の〔 エ 〕にあてはまる内容を、資料Ⅱ〜ⅠⅤから読み取れることを関連づけて、「雇用」の語句を使って書け。

資料集

〈資料Ⅱ〉2005年以降のA町での取り組み

〇商品開発や販売のため,町役場が中心となって出資し,企業を立ち上げる。

〇町役場や地元の漁師、農家が協力して、A町の海産物や農産物を使用した加工食品などの開発や生産を行い。地元の市場に出荷するだけでなく、直接,大都市の小売業者に販売する。

〈資料Ⅳ〉A町の農林漁業及び食料品製造業の事業所数と従業者数の変化

| 2009年の事業所数を1としたときの2014年の事業所数の割合 | 1.31 |

| 2009年の従業者数を1としたときの2014年の従業者数の割合 | 1.46 |

問1 大阪

日本の三大都市圏は、東京、大阪、名古屋。

問2 イ)15〜64歳の人口 ウ)65歳以上の人口

資料Ⅰから読み取れるどの年齢層が多いのかを書けば良い。

問3(例)町役場や地元の漁師や農家が協力して、開発や生産を行った商品の売上高を伸ばし、雇用を増やすこと。

資料Ⅱでは、「町役場や地元の漁師や農家が協力」や「それによる商品開発や販売」が書かれている。ここをうまくまとめよう。

家庭教師のやる気アシストは、福岡県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせていただき、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。