北海道の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

次の各問いに答えなさい。

(1)電車や自動車のスピードメーターのように刻々と変化する速さを、平均の速さに対し、【①】の速さという。

(2)原子は【②】と電子からできており、【②】は陽子と中性子からできている。

(3)タンポポのような双子葉類の根は、太い根である主根とそこから伸びる細い根である【③】からなる。

(4)浸食された土砂が流水によって運搬され、川の流れがゆるやかなところでたまることを【④】という。

(5)滑車やてこなどの道具を使うと、物体を動かすために加える力を小さくすることができるが、

仕事の大きさ(量)は道具を使わない場合と変わらない。これを【⑤】という。

(6)BTB溶液は、酸性の水溶液では黄色、アルカリ性の水溶液では青色に変化する。

このように変化した色で、溶液の酸性、中性、アルカリ性を調べる薬品を【⑥】という。

(7)被子植物の花は受粉すると、【⑦】が成長して果実になり、【⑦】の中の胚珠は種子となる。

(8)地震計に記録された地震のゆれのうち、 はじめの小さなゆれを【⑧】という

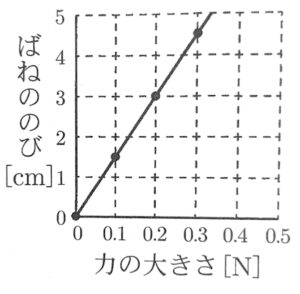

問2 長さ3cmのばねを引く力の大きさとばねののびとの関係を調べたところ、図のようになった。このばねを0.4Nの力で引くと、ばねの長さは何cmになるか、書きなさい。

問3 4%の食塩水100gをビーカーに入れておくと、一部蒸発し、その食塩水は80gとなった。この80gの食塩水の濃度は何%か、書きなさい。

問4 エンドウの種子A〜Gを育て、 2つずつ選んでかけ合わせた。表は、かけ合わせた種子とかけ合わせてできた種子の形質と割合を示したもので

ある。Gがしわの種子のとき、丸の純系の種子と考えられるものを、A~Fからすべて選びなさい。

| かけ合わせた種子 | かけ合わせてできた種子の形質と割合 |

| 種子Aと種子D | すべて丸 |

| 種子Bと種子E | すべて丸 |

| 種子Bと種子F | 丸:しわ=3:1 |

| 種子Cと種子G | 丸:しわ=1:1 |

| 種子Dと種子G | すべてしわ |

問5 次のア~ウを太陽の南中高度が高い順に並べて記号で書きなさい。

ア. 夏至の札幌市 イ. 冬至の札幌市 ウ. 夏至の那覇市

ヒトの肺のしくみとはたらきについて、科学的に探究した内容を、レポートにまとめました。次の問いに答えなさい。

レポート

肺による呼吸

【課題】ヒトの肺のしくみとはたらきはどうなっているのだろうか。

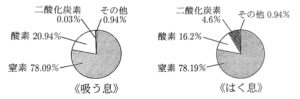

【資料】ヒトの吸う息とはく息のそれぞれにふくまれる気体の体積の割合(水蒸気を除く)

考察. ヒトの肺では『 』と考えられる。

【実験1】安静時と運動時の呼吸回数の平均値を調べた。

方法. Aさん、Bさん、Cさんの安静時と運動時の1分間の呼吸回数をそれぞれ調べて、 平均値を求めた。

結果.

| 安静時の呼吸回数〔回〕 | 運動時の呼吸回数〔回〕 | |

| Aさん | 18 | 58 |

| Bさん | 23 | 63 |

| Cさん | 19 | 59 |

| 平均値 | 20 | 60 |

考察. 運動時に呼吸回数が増加したのは、 酸素をより多くとりこむためだと考えられる。

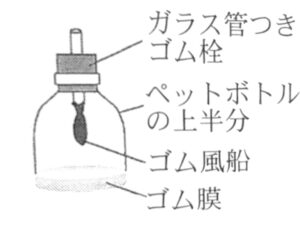

【実験2】 ヒトの肺のモデルをつくって、ゴム膜を操作したときのゴム風船の動きを調べた。

方法 下半分を切りとったペットボトルに、ゴム膜と、ゴム風船をつけたガラス管つきゴム栓を

とりつけた。 次に、ゴム膜の中心を指でつまんで下に引いた。

結果. ガラス管から空気が入り、ゴム風船がふくらんだ。

考察. ヒトの肺では、ゴム膜のかわりに【①】することで空気を出し入れすると考えられる。

【実験3】血液に酸素を入れたときの色の変化を調べた。

方法 . ブタの血液の入った試験管に酸素を入れた。

結果 . あざやかな赤色に変化した。考察. 酸素が赤血球中の 【②】ため、

あざやかな赤色に変化したと考えられる。

【総合的な考察】

・ヒトの肺では【①】することによって呼吸が行われており,肺に吸い込まれた空気中の酸素が血液にとりこまれて【②】ことで

全身の細胞に運ばれるのではないか。

・安静時と比べ、 運動時には多くの『 』ことから、 より多くの酸素が全身の細胞に運ばれ、細胞による呼吸がさかんに行われるのではないか。

問1. レポートの『 』に共通して当てはまる語句を書きなさい。

問2. 【実験1】において、平均値を求める理由として最も適当なものを、 ア~エから選びなさい。

ア. 運動の前後で、 呼吸の回数が異なるから。

イ. 同じ条件でも個体によって、 呼吸の回数が異なるから。

ウ. 同じ個体でも調べるたびに、呼吸の回数が異なるから。

エ. 測定する時間の長さによって、呼吸の回数が異なるから。

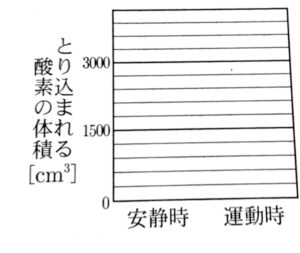

問3. 次の表は、安静時と運動時の1回の呼吸における吸う息の体積と肺でとりこまれる

酸素の体積の割合を示したものである。 【実験1】 の結果と表から、肺で1分間にとりこまれ

る酸素の体積を、安静時と運動時でそれぞれ求め、右の図に棒グラフで表しなさい。

| 1回の呼吸における吸う息の体積〔㎤〕 | 肺でとりこまれる酸素の体積の割合〔%〕 | |

| 安静時 | 500 | 3 |

| 運動時 | 1000 | 6 |

問4. 【実験2】において、下線部のような結果になった理由を書きなさい。

問5. レポートの【①】、【②】にそれぞれ共通して当てはまる語句を書きなさい。

次の各問いに答えなさい。

酸化と還元について調べるため、次の実験1、2を行った。

実験1.

〔1〕図1の装置を用いて、銅の粉末0.80gを薬さじでステンレス皿に広げて、ガスバーナーで3分間加熱し、加熱後の物質が冷めてから

その質量を調べた。次に、銅の粉末の質量を、1.20g、1.60gにかえ、それぞれ同じように加熱後の物質の質量を調べた。

表1はこのときの結果をまとめたものである。

| 加熱前の銅の粉末の質量〔g〕 | 0.80 | 1.20 | 1.60 |

| 加熱後の物質の質量〔g〕 | 0.89 | 1.34 | 1.80 |

[2] 図1の銅の粉末をマグネシウムの粉末 0.60g、0.90g、1.20gにそれぞれかえて、ガスバーナーで完全に酸化するまで加熱し、

加熱後の物質が冷めてからそれぞれの質量を調べた。 表2は、このときの結果をまとめたものである。

表2

| 加熱前のマグネシウムの 粉末の質量[g] | 0.60 | 0.90 | 1.20 |

| 加熱後の物質の質量[g] | 1.00 | 1.50 | 2.00 |

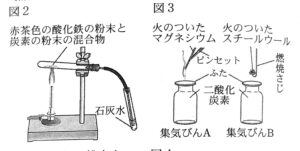

実験 2.

[1] 図2のように、 赤茶色の酸化鉄の粉末と炭素の粉末の混合物が入った試験管を加熱したところ、気体が発生して石灰水が白くにごった。

その後、試験管が冷めてから磁石を近づけると、 混合物の一部が引きつけられた。次に、酸化鉄を酸化マグネシウムにかえて同じように

加熱したところ、反応は見られなかった。

[2] 図3のように、二酸化炭素で満たしてふたをした集気びん A、 B を用意し、 Aの中には火のついたマグネシウムを、Bの中には火のついた

スチールウールをそれぞれ入れた。 Aに入れたマグネシウムは激しく燃えて白くなり、Aの内側には黒い粒がついたが、Bに入れた

スチールウールの火はすぐに消え、Bの内側に黒い粒は見られなかった。

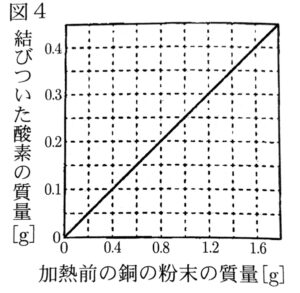

問1. 図4は銅の粉末を加熱して完全に黒く酸化したときの、 加熱前の銅の粉末の質量と

その銅の粉末に結びついた酸素の質量の関係を示している。 実験1について、

次の(1)~(3)に答えなさい。

(1) 図4と比較すると, 表1の加熱前の銅の粉末の質量[g]加熱後の物質の一部は酸化していないことがわかる。

銅の粉末が酸化する割合を増やすためには、どのような操作を行えばよいか、書きなさい。 ただし、使用する器具や試薬は変えないものとする。

(2) 表1の銅の粉末 1.60g の何%が酸化したと考えられるか、書きなさい。

(3) 表2と図4から、一定の質量の酸素と結びつく、 マグネシウムの質量と銅の質量の比を最も簡単な整数で書きなさい。

また、その比がマグネシウム原子の質量と銅原子の質量の比としても成り立つ理由を、それぞれの酸化物の化学式を用いて書きなさい。

問2. 次の図5は、実験2について、 ある中学生がまとめたものである。 あとの (1)、(2) に答えなさい。

(1) 図5の《化学反応のモデル》 は化学変化の前後で原子の数が合っていません。 原子の数が合うようにモデルをかき直しなさい。

ただし、 はマグネシウム原子を、●は炭素原子を、○は酸素原子を示している。

(2)【①】に共通して当てはまる内容を書きなさい。また,、【②】、【③】に当てはまる元素記号をそれぞれ書きなさい。

次の各問いに答えなさい。

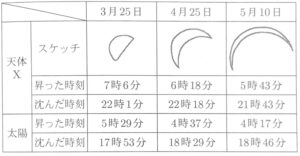

天体の見え方について調べるため、 北海道のA市で次の観察を行った。

観察1. ある年の3月25日の夕方、ひときわ明るい天体 Xが西の空に見えた。 表は、3月25日 、4月25日、 5月10日の同じ時刻、

同じ場所で天体望遠鏡を用いて同じ倍率で観察した天体Xをスケッチしたものと、 観察した日における天体Xと太陽が昇った時刻と沈んだ時刻を

まとめたものである。

観察2. 同じ年の3月28日の夕方、 西の空に月が見えた。

問1. 観察1について、次の(1)~(3) に答えなさい。

(1) 次の文の【①】、【②】に当てはまる語句を、それぞれ書きなさい。

多くの天体望遠鏡で見える像の向きは、直接見た場合と異なり、【①】が【②】に見える。

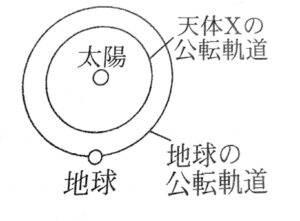

(2)図は,太陽と地球の位置、天体Xと地球の公転軌道を模式的に示したものである。

天体Xの公転軌道が図のようになると考えられるのはなぜか、表から読み取れることをふまえ、

書きなさい。

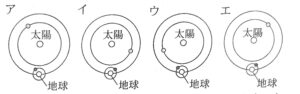

(3) 天体Xについて、同じ年の12月まで続けて観察したとき、ア~エを観察できる順に並べて

記号で書きなさい。

ア. 大きく欠けた天体Xが、明け方、 東の空に見られる。

イ. 天体Xが、 太陽と地球の間を通過する。

ウ. 天体Xが、 夕方、西の地平線に沈む。

エ. 欠け方の小さい天体Xが、明け方、 東の空に見られる。

問2. 観察2について、次の(1)、(2) に答えなさい。

(1) 観察を続けると天体Xと月が重なって見えた。 このとき、北極側から見た天体X(○) と月 (●)の位置関係を示しているものとして最も適当なもの

を、ア~エから選びなさい。 また、 観察される現象を説明した次の文の 【①】、【②】に当てはまる語句をそれぞれ書き、③の { }に当てはまるものをア、イから選びなさい。

天体Xと月が重なるとき、2つの天体は地球の自転によって1時間に約15°移動して見えるはずである。 しかし、月の公転が地球の自転と 【①】 向き

であるため、月の見かけの動きが15°よりも【②】なる。このため、天体Xは月の③ {ア. 東側から西側 イ.西側から東側}に移動して見える。

(2) 観察した日の約3日前に、観察できる可能性のある事象を、 ア~カからすべて選びなさい。 また、選んだ事象が観察できるときの

天体の位置関係を説明しなさい。

ア. 皆既日食 イ. 皆既月食 ウ. 満月 工部分月食 オ. 金環日食 力. 新月

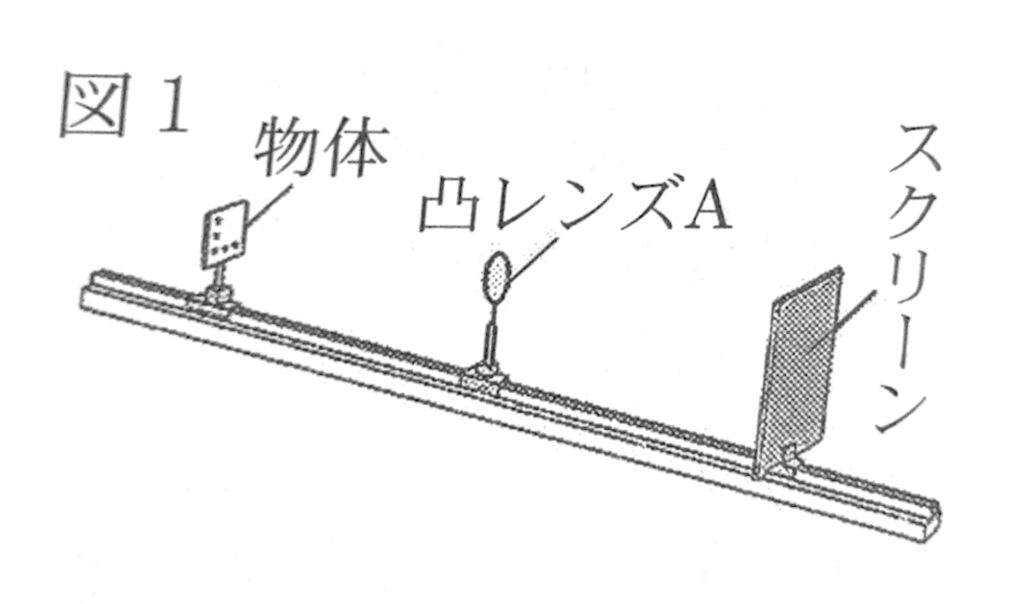

次の問いに答えなさい。

凸レンズによってできる像について調べるため、LED をL字形にとりつけた物体を使って

図1のような装置を組み立て、次の実験1~3を行った。

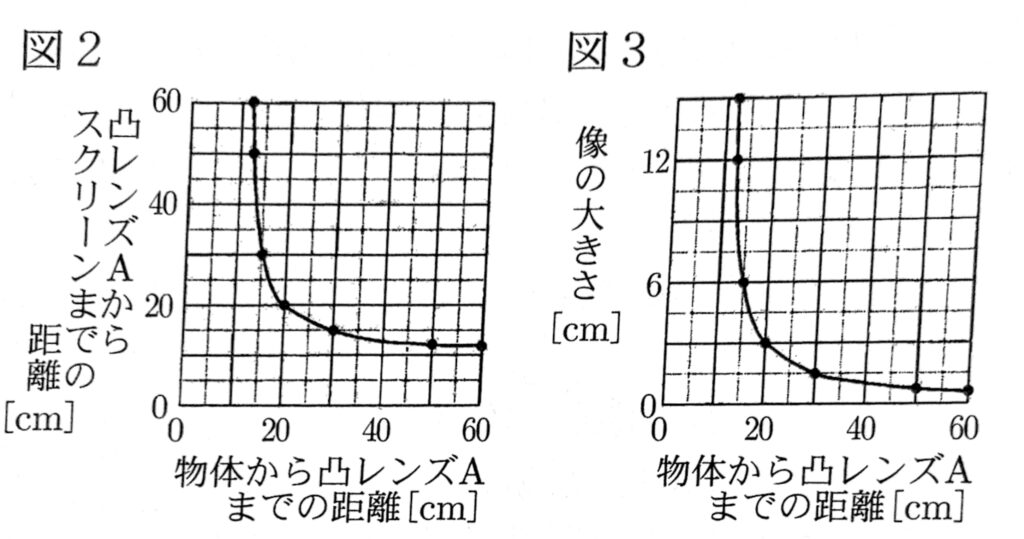

実験1. 凸レンズAの位置を動かさずに、 スクリーンにはっきりとした像がうつるように物体とスクリーンの位置を動かし、像の大きさを調べた。

次の図2、3はこのときの結果をグラフに表したものである。

実験2. 物体とスクリーンの位置を動かさずに、 凸レンズAを物体側からスクリーン側に近づけていったところ、

物体から凸レンズAまでの距離が15cmのときと30cmのときにスクリーンにはっきりとした像がうつった。

実験3. 物体を凸レンズAとその焦点の間に置き、スクリーン側から凸レンズAをのぞいたときの像の大きさを調べた。

次に、物体と凸レンズAの位置を動かさずに、凸レンズAをふくらみの小さい凸レンズBにかえ、同じように像の大きさを調べると、

凸レンズAのときに比べ小さくなった。

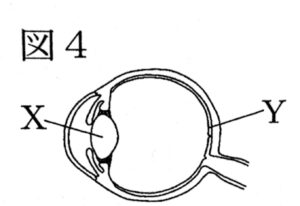

問1. 図4は、ヒトの目のつくりを模式的に示したものである。 図4 のXがYの上に像を結ぶしくみについて、 XからYまでの距離は変わらないという条件を設定して、 図1の装置でヒトの目の

つくりを再現する実験を行うとき、変えない条件として最も適当なものを、ア~エから選びなさい。

ア. 凸レンズ Aの位置

イ. 物体から凸レンズAまでの距離

ウ. 物体からスクリーンまでの距離

エ. 凸レンズ Aからスクリーンまでの距離

問2. 実験1について、次の(1)、(2)に答えなさい。

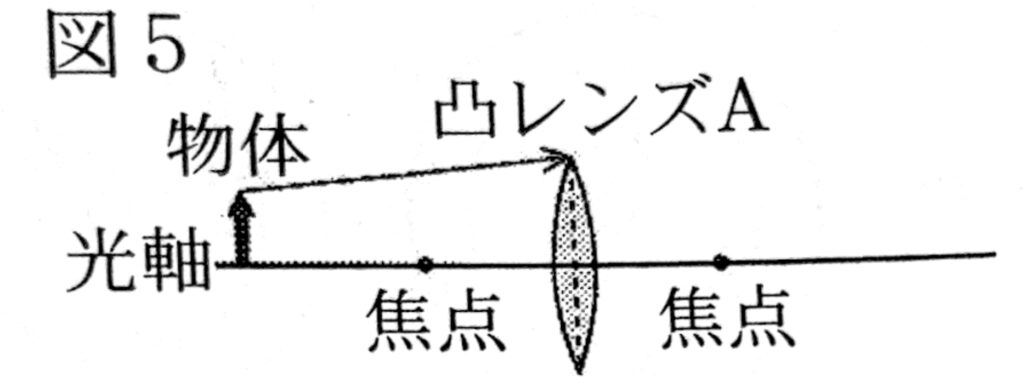

(1)図5は、実験1で物体から凸レンズAを通る光の進み方の一部を模式的に示したものであり、

光軸 (凸レンズAの軸) 上にある2つの●は凸レンズAの焦点の位置を示している。

物体の先端から出た光は、凸レンズAを通過後、どのような道すじを通るか、

図5にかき加えなさい。 ただし、作図に用いた線は消さないこと。

(2) 凸レンズ Aの焦点距離と物体の大きさはそれぞれ何cmと考えられるか、書きなさい。

問3. 実験1、2について、次の文の【①】~【③】 に当てはまる数値を、それぞれ書きなさい。 また、に当てはまる内容を書きなさい。

スクリーン上にはっきりとした像を見ることができる、物体、凸レンズ A、スクリーンの位置について考えると、

物体から凸レンズAまでの距離が15cmのときは凸レンズAからスクリーンまでの距離は 【①】cm、 物体から凸レンズAまでの距離が30cmの

ときは凸レンズ Aからスクリーンまでの距離は【②】 cmであり、物体からスクリーンまでの距離はどちらも【③】 cmである。

したがって、物体からスクリーンまでの距離が一定のとき、実像ができる凸レンズの位置は2つあり、【④】 という規則性があることがわかる。

問4. 実験3について、凸レンズ Bをふくらみの限りなく小さい凸レンズにとりかえたとすると、

像の大きさはどのようになると考えられるか、書きなさい。

家庭教師のやる気アシストは、北海道にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。