兵庫県の2021年3月実施の令和3年度(2021年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

今年の兵庫県の理科は化学・物理・生物・地学の各分野から一つずつと、小問集合の計5つの大問から構成されます。

難易度としては例年よりも若干易しく、やや難といったところでした。化学と物理が特に難しかった印象です。

逆に小問集合は簡単だったのでここでしっかりと点数を取れるようにしておくとよいと思います。

【兵庫県】令和3年度一般入学者選抜の過去問はこちらから

理科の過去問題はこちら>>

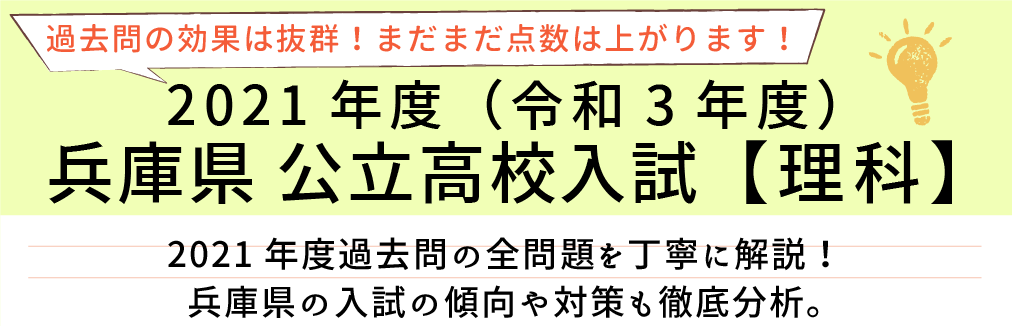

(1)図1は、植物が葉で光を受けて栄養分をつくり出すしくみを模式的に表したものである。図中の【①】~【③】に入る語句として適切なものを、次のア~ウからそれぞれ1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 二酸化炭素 イ 酸素 ウ 水

(2)(1)の下線部のはたらきを何というか、漢字で書きなさい。

(1)【答え】①ウ、②ア、③イ

(2)【答え】光合成

【解説】光合成は水と二酸化炭素を光を浴びることによって酸素とデンプンなどの栄養素に変換する。

(1)寒冷前線について説明した次の文の【①】~【③】に入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

寒冷前線では、【①】は【②】の下にもぐりこみ、【②】が急激に上空高くにおし上げられるため、強い上昇気流が生じて、【③】が発達する。

ア ①寒気 ②暖気 ③積乱雲

イ ①寒気 ②暖気 ③乱層雲

ウ ①暖気 ②寒気 ③積乱雲

エ ①暖気 ②寒気 ③乱層雲

(2)温暖前線の通過にともなう天気の変化として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 雨がせまい範囲に短時間降り、前線の通過後は気温が上がる。

イ 雨がせまい範囲に短時間降り、前線の通過後は気温が下がる。

ウ 雨が広い範囲に長時間降り、前線の通過後は気温が上がる。

エ 雨が広い範囲に長時間降り、前線の通過後は気温が下がる。

【答え】(1)ア(2)ウ

【解説】温暖前線・寒冷前線・停滞前線の3つは押さえておきましょう。

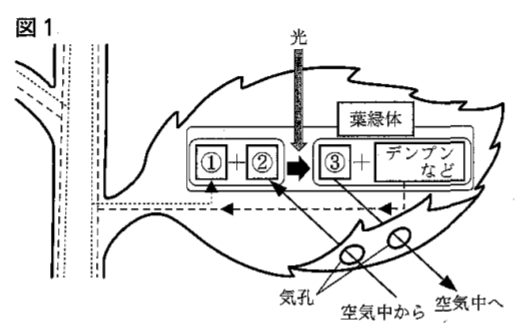

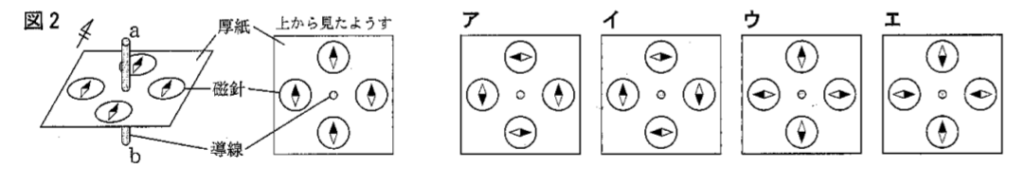

(1)厚紙の中央にまっすぐな導線を差しこみ、そのまわりにN極が黒くぬられた磁針を図2のように置いた。電流をa→bの向きに流したときの磁針がさす向きとして適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

(2)U字型磁石の間を通した導線に、電流をa→bの向きに流すと、図3の矢印の向きに導線が動いた。図4において、電流をb→aの向きに流したとき、導線はどの向きに動くか。適切なものを、図4のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

(1)

【答え】イ

【解説】右ねじの法則を用いる。

(2)

【答え】エ

【解説】フレミング左手の法則を用いる

(1)酸化銀の熱分解を表す化学反応式を完成させるために、次の【 】に入れるものとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

2Ag₂O → 【 】

ア 2Ag₂+2O イ 2Ag₂+ O₂ ウ 4Ag+2O エ 4Ag+O₂

(2)(1)で発生した気体の性質として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 無色、無臭で、ものを燃やすはたらきがある。

イ 無色で、刺激臭があり、空気より軽い。

ウ 無色、無臭で、空気中で燃えると水になる。

エ 黄緑色で、刺激臭があり、有毒である。

(1)

【答え】エ

【解説】酸化銀は熱分解によって、銀と酸素に分けられる。金属は単体で、酸素は分子として存在することに注目。

(2)

【答え】ア

【解説】酸素は助燃性をもち、無味無臭の気体である。

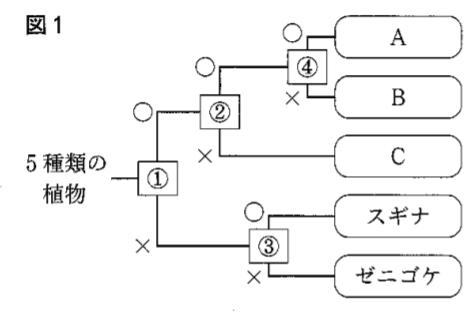

図1は、ゼニゴケ、タンポポ、スギナ、イチョウ、イネの5種類の植物を、「種子をつくる」、「葉、茎、根の区別がある」、「子葉が2枚ある」、「子房がある」の特徴に注目して、あてはまるものには○、あてはまらないものには×をつけ、分類したものである。これらの植物を分類したそれぞれの特徴は、図1の①~④のいずれかにあてはまる。

(1)図1の②、④の特徴として適切なものを、次のア~エからそれぞれ1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 種子をつくる

イ 葉、茎、根の区別がある

ウ 子葉が2枚ある

エ 子房がある

(2)図1のA~Cの植物として適切なものを、次のア~ウからそれぞれ1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア タンポポ

イ イチョウ

ウ イネ

(3) ゼニゴケの特徴として適切なものを、次のア~オから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 花弁はつながっている

イ 葉脈は平行に通る

ウ 雄花に花粉のうがある

エ 維管束がある

オ 水を体の表面からとり入れる

(1)

【答え】②エ、④ウ

【解説】①は「種子をつくる」③は「葉、茎、根の区別がある」で分かれています。

(2)

【答え】A:ア、B:ウ、C:イ

【解説】②子房が無い裸子植物にあたるのはイチョウ。④子葉が2枚ある双子葉類はタンポポ、1枚の単子葉類はイネ。それぞれの葉や根や維管束の違いも答えられるようにしておきましょう。

(3)

【答え】オ

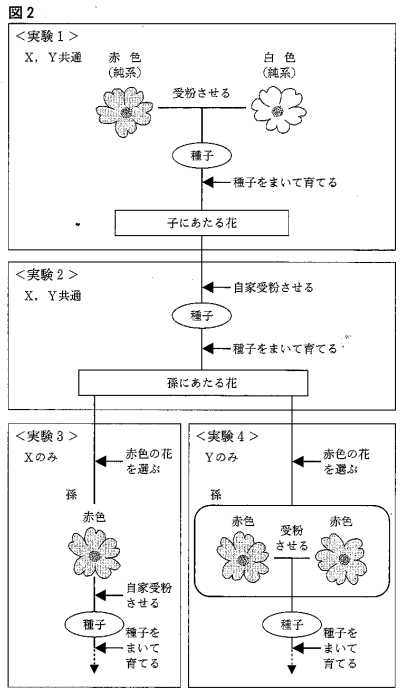

マツバボタンの花の色には赤色と白色があり、赤色が優性性質で、白色は劣性形質である。遺伝の規則性を調べるため、X,Y2つのグループに分けてマツバボタンを使って、それぞれで図2のような実験を行った。Xグループは実験1,2,3を行い、Yグループは実験1,2,4を行った。ただし、マツバボタンの花の色の遺伝は、メンデルの遺伝に関する法則に従うものとする。

<実験1>

赤色の純系の花と白色の純系の花をかけ合わせた。その後、かけ合わせてできた種子をまいて育てたところ、子にあたる花が咲いた。

<実験2>

実験1でできた子にあたる花を自家受粉させた。その後、dけいた種子をすべてまいて育てたところ、孫にあたる花が咲いた。

(1)花の色を決める遺伝子について説明した次の文の【①】~【③】に入る語句として適切なものを、あとのア~オからそれぞれ1つ選んで、その符号を書きなさい。ただし、花の色を赤色にする遺伝子をA、白色にする遺伝子をaと表すことにする。

実験1の赤色の純系のマツバボタンからつくられる生殖細胞の遺伝子は【①】、白色の純系のマツバボタンからつくられる生殖細胞の遺伝子は【②】となる。子にあたる花の遺伝子は【③】となる。

ア A

イ a

ウ AA

エ aa

オ Aa

(2)実験2でできた孫にあたる花のうち、実験1でできた子にあたる花と同じ遺伝子の組み合わせをもつ花の割合は何%か。最も適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 25%

イ 50%

ウ 75%

エ 100%

<実験3>

Xグループは、実験2でできた孫にあたる花のうち、赤色の花をすべて選び、自家受粉させた。その後、できた種子をすべてまいて育てた。

<実験4>

Yグループは、実験2でできた孫にあたる花のうち、赤色の花をすべて選び、赤色の花どうしをかけ合わせた。その後、できた種子をすべてまいて育てた。

(3)実験3、実験4によって咲く花の色について説明した文として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 実験3では花の色はすべて赤色になり、実験4では花の色は赤色と白色になる。

イ 実験3では花の色は赤色と白色になり、実験4では花の色はすべて赤色になる

ウ 実験3,4ともに花の色はすべて赤色になる。

エ 実験3,4ともに花の色は赤色と白色になる。

(1)

【答え】①ア、②イ、③オ

(2)

【答え】イ

【解説】Aとaから生まれる組み合わせは、AA,Aa,aA,aaの4通り、その為、2/4=50%

(3)

【答え】エ

【解説】実験3,4どちらもAa同士の掛け合わせがあるので白色が存在する。

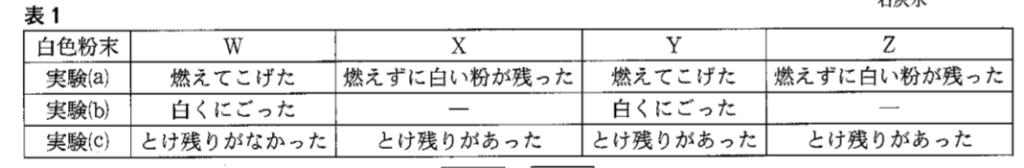

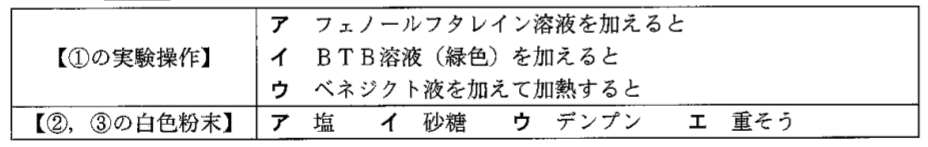

白色粉末W~Zは、塩(塩化ナトリウム)、砂糖、デンプン、重そう(炭酸水素ナトリウム)をすりつぶしたもののいずれかである。W~Zが何かを調べるために、(a)~(c)の実験を行い、表1に結果をまとめた。

<実験>

(a)燃焼さじに入れ、ガスバーナーで強く加熱した。

(b)(a)で火がついたら、図1のように石灰水の入った集気びんに入れ、火が消えた後、取り出して石灰水のようすを調べた。(a)で火がつかなければ集気びんには入れなかった。

(c)水の量と白色粉末の質量をそろえて、水へのとけ方を調べた。

(1)実験(b)の結果について説明した次の文の【①】、【②】に入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

実験(b)の結果で、石灰水が白くにごったのは、WとYに含まれていた【①】が燃焼したためである。このことから、WとYは【②】であることがわかる。

ア ①水素 ②無機物

イ ①水素 ②有機物

ウ ①炭素 ②無機物

エ ①炭素 ②有機物

(2)表1の結果より、白色粉末W,Yとして適切なものを、次のア~エからそれぞれ1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 塩

イ 砂糖

ウ デンプン

エ 重そう

(3)実験(a)~(c)では、白色粉末XとZを区別できなかった。XとZを区別するための実験と、その結果について説明した次の文の【①】に入る実験操作として適切なものを、あとのア~ウから1つ選んで、その符号を書きなさい。また、【②】、【③】に入る白色粉末として適切なものを、あとのア~エからそれぞれ1つ選んで、その符号を書きなさい。

実験(c)の水溶液に【①】、Xの水溶液は色が変化しなかったが、Zの水溶液はうすい赤色になったため、Xは【②】、Zは【③】である。

(1)

【答え】エ

【解説】炭素を含むものは燃えカスが残る。炭素を含むものの事を有機物という。

(2)

【答え】W:イ、Y:ウ

【解説】W,Yはともに有機物であり、分子量が大きく溶けにくいデンプンがYとなる。

(3)

【答え】①ア、②ア、③エ

【解説】Zの水溶液は重そうである。重そうは水溶液中でアルカリ性を示す。

炭酸カルシウムとうすい塩酸を用いて、次の実験を行った。ただし、反応によってできた物質のうち、二酸化炭素だけがすべて空気中へ出ていくものとする。

<実験1>

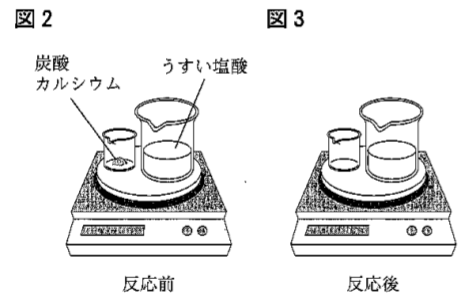

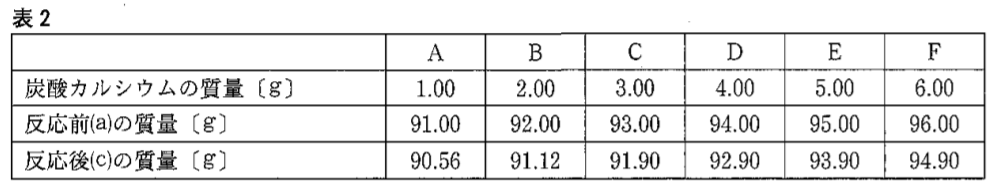

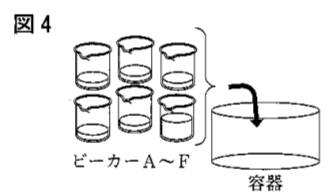

うすい塩酸20.0㎤を入れたビーカーA~Fを用意し、加える炭酸カルシウムの質量を変化させて、(a)~(c)の手順で実験を行い、結果を表2にまとめた。

(a)図2のように、炭酸カルシウムを入れたビーカーとうすい塩酸20.0㎤を入れたビーカーを電子てんびんにのせ、反応前の質量をはかった。

(b)うすい塩酸を入れたビーカーに、炭酸カルシウムをすべて加え反応させると、二酸化炭素が発生した。

(c)じゅうぶんに反応さえた後、図3のように質量をはかった。

<実験2>

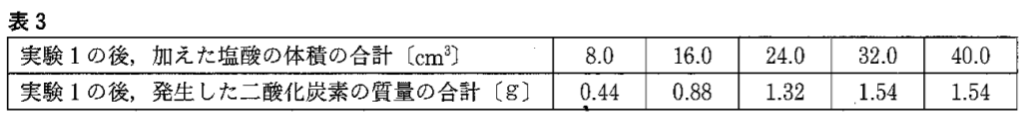

実験1の後、ビーカーFに残っていた炭酸カルシウムを反応させるために、実験1と同じ濃度の塩酸を8.0㎤ずつ、合計40.0㎤加えた。じゅうぶんに反応させた後、発生した二酸化炭素の質量を求め、表3にまとめた。

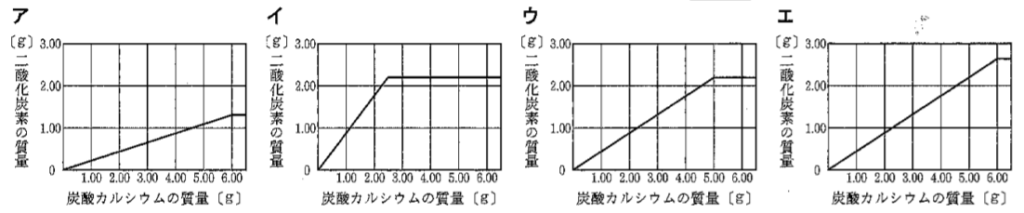

(1)次の文の【①】に入る数値を書きなさい。また、【②】に入るグラフとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

実験1において、炭酸カルシウムの質量が1.00gから2.00gに増加すると、発生した二酸化炭素の質量は【①】g増加している。うすい塩酸の体積を40.0㎤にして実験1と同じ操作を行ったとき、炭酸カルシウムの質量と発生した二酸化炭素の質量の関係を表したグラフは【②】となる。

(2)実験1,2の後、図4のように、ビーカーA~Fの中身をすべて1つの容器に集めたところ気体が発生した。じゅうぶんに反応した後、気体が発生しなくなり、容器には炭酸カルシウムが残っていた。この容器に実験1おt同じ濃度の塩酸を加えて残っていた炭酸カルシウムと過不足なく反応させるためには、塩酸は何㎤必要か、求めなさい。

(3)(2)において求めた体積の塩酸を図4の容器に加えて、残っていた炭酸カルシウムをすべて反応させた後、容器の中に残っている物質の質量として最も適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。ただし、用いた塩酸の密度はすべて1.05g/㎤とする。

ア 180g

イ 188g

ウ 198g

エ 207g

(1)①

【答え】0.44

【解説】表Ⅱから求めればよい

(1)②

【答え】ウ

【解説】表Ⅱより、うすい塩酸20cm³のときは、炭酸カルシウムが2.0g~3.0gの時に反応が終わっていることが分かる。うすい塩酸の量を40cm³の倍にした時は4.0g~5.0gの間で反応が終わると予想できる。

(2)

【答え】8cm³

【解説】ビーカーA~Fに入っていた炭酸カルシウムの合計は21.0g、うすい塩酸は160cm³である。炭酸カルシウム5.0gの時に過不足なく反応するうすい塩酸は40cm³であるので、40×21/5=168cm³が炭酸カルシウム21.0gと過不足なく反応するうすい塩酸の量である。

(3)

【答え】イ

【解説】容器に入れた物質は、炭酸カルシウム21.0g、塩酸168×1.05=176.4gで合計197.4gである。発生した二酸化炭素は21.0×0.44=9.24gなので容器に残っている物質の質量は197.4-9.24=188.16gとなる。

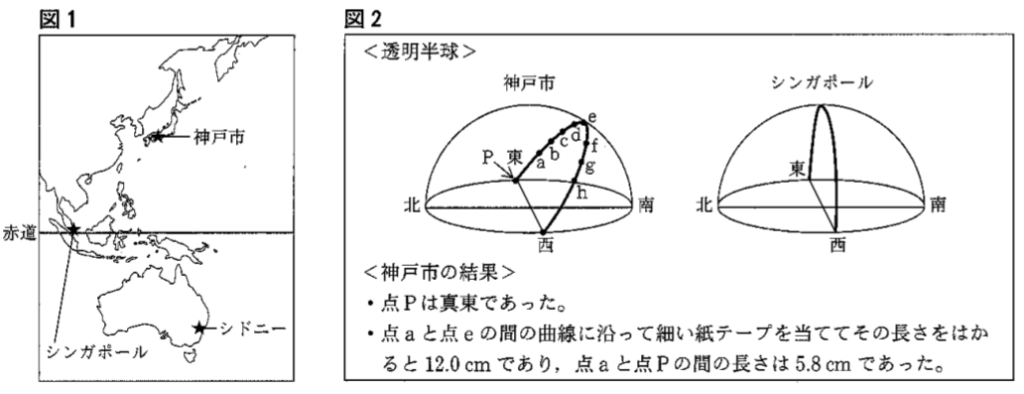

神戸市、シンガポール、シドニーにおいて、3月の同じ日に、太陽の1日の動きを透明半球に記録して観測した。午前8時から午後3時まで1時間ごとに太陽の位置を●印で、点aから点hまで記録し、この点をなめらかな曲線で結んで、それを透明半球のふちまで延長した。曲線が透明半球のふちと交わる点のうち、東側を点Pとした。図1はそれぞれの都市の位置を、図2は、神戸市、シンガポールで観測したときの透明半球と、神戸市での結果を示している。

(1)シンガポールとシドニーでの観測結果について説明した次の文の【①】に入る語句として適切なものを、あとのア~ウから1つ選んで、その符号を書きなさい。また、【②】に入る透明半球として最も適切なものを、あとのX~Zから1つ選んで、その符号を書きなさい。

シンガポールで記録した透明半球の点aと点eの間の長さを、神戸市と同じ方法ではかって神戸市の結果と比較すると、記録した日では、【①】と考えられる。また、シドニーで記録した透明半球は、【②】であると考えられる。

(2)記録した日の、神戸市の日の出の時刻として最も適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 午前5時47分

イ 午前5時56分

ウ 午前6時4分

エ 午前6時7分

(3)記録した日から3か月後に、同じ観測方法で、神戸市において太陽の1日の動きを観測し、3月の結果と比較した。このことについて説明した文の組み合わせとして適切なものを、あとのア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

① 透明半球上に引いた曲線の長さは長くなった。

② 日の出の位置は北寄りになり、日の入りの位置は南寄りになった。

③ 南中高度は高くなった。

④ 日の出の時刻、日の入りの時刻ともに早くなった。

ア ①と②

イ ①と③

ウ ①と④

エ ②と③

オ ②と④

カ ③と④

(1)

【答え】①イ、②Z

【解説】同じ日ならばa~eの長さは同じになる。また、南半球なので北側に見える。

(2)

【答え】ウ

【解説】a~eの4時間で12cm動くので、1分当たり0.05cm動くと分かる。aとPの長さは5.8cmあるので、116分前が日の出の時刻だと分かる。

(3)

【答え】イ

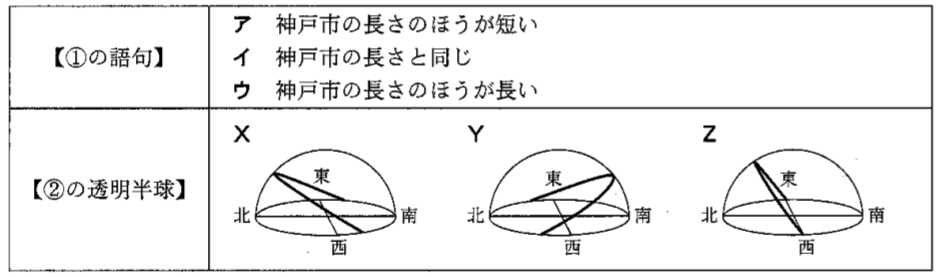

図3は、静止させた状態の地球の北極の上方から見た、太陽、金星、地球の位置関係を示した模式図である。金星が図3のA,B,C,Dの位置にあるとき、日本のある地点で、金星、月、太陽の観測を行った。金星の観測には天体望遠鏡も用いた。

(1)太陽のまわりを回る天体について説明した文として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 金星の公転周期は、地球の公転周期より長い。

イ 地球の北極の上方から見ると、月は地球のまわりを時計回りに公転している。

ウ 太陽、月、地球の順に、一直線に並ぶとき、月食が起こる。

エ 月は真夜中でも観測できるが、金星は真夜中には観測できない。

(2)図3のA,B,C,Dの位置での、金星の見え方について説明した文の組み合わせとして適切なものを、あとからア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

① A,B,C,Dで、金星の欠け方が最も大きいのはDである。

② B,Dで、天体望遠鏡を同倍率にして金星を観測すると、Bの金星のほうが大きく見える。

③ A,Cでは、金星のかがやいて見える部分の形は同じである。

④ C,Dでは、明け方の東の空で金星が観測できる。

ア ①と②

イ ①と③

ウ ①と④

エ ②と③

オ ②と④

カ ③と④

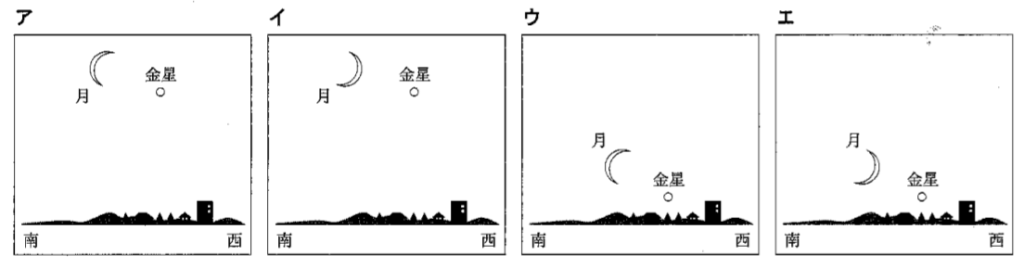

(3)表は、図3のA,Bそれぞれの位置に金星がある日の、太陽と金星が沈んだ時刻を記録したものである。図4は、図3のAの位置に金星がある日の、日没直後の西の空のスケッチである。また、Bの位置に金星がある日は、日没直後に、金星と月が隣り合って観測できた。Bの位置に金星がある日の、日没直後の金星と月の位置、月の形を示すものとして最も適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

(1)

【答え】エ

(2)

【答え】オ

【解説】金星は地球に近づくにつれ大きく見え、欠け方も大きくなる。

(3)

【答え】エ

【解説】金星の位置は低くなり、月は太陽光の当たる西側が輝く。

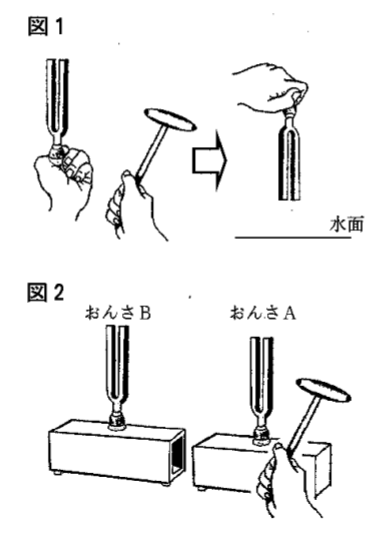

音の伝わり方について調べるために、次の実験を行った。

<実験1>

図1のように、おんさをたたいて振動させて水面に軽くふれさせたときの、おんさの振動と水面のようすを観察した。

<実験2>

4つのおんさA~Dを用いて(a)~(c)の実験を行った。

(a)おんさをたたいて音を鳴らすと、おんさDの音は、おんさB、おんさCの音より高く聞こえた。

(b)図2のように、おんさAの前におんさBを置き、おんさAだけをたたいて音を鳴らして、おんさBにふれて振動しているかを確認した。おんさBをおんさC、おんさDと置き換え、おんさBと同じ方法で、それぞれ振動しているかを確認した。おんさBは振動していた。

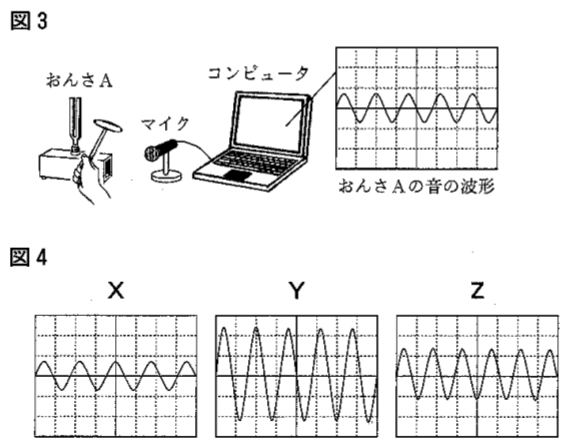

(c)図3のように、おんさAをたたいたときに発生した音の振動のようすを、コンピューターで表示した。横軸の方向は時間を表し、縦軸の方向は振動の振れ幅を表す。図4は、おんさAと同じ方法で、おんさB~Dの音の振動をコンピュータで表示させたもので、X~ZはおんさB~Dのいずれかである。コンピューターで表示される目盛りのとり方はすべて同じである。

(1)実験1での、おんさの振動と水面のようすについて説明した文の組み合わせとして適切なものを、あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

① おんさの振動によって水面が振動し、波が広がっていく。

② おんさの振動によっておんさの近くの水面は振動するが、波は広がらない。

③ おんさを強くたたいたときのほうが、水面の振動は激しい。

④ おんさの振動が止まった後でも、おんさの近くの水面は振動し続けている。

ア ①と③

イ ①と④

ウ ②と③

エ ②と④

(2)おんさAの音は、5回振動するのに、0.0125秒かかっていた。おんさAの音の振動数は何Hzか、求めなさい。

(3)おんさB~Dは、図4のX~Zのどれか。X~Zからそれぞれ1つ選んで、その符号を書きなさい。

(1)

【答え】ア

(2)

【答え】400Hz

【解説】振動数は1秒間に振動する数の事なので、5÷0.0125=400となる。

(3)

【答え】X:B、Y:C、Z:D

【解説】BはAと共鳴したことから、Xであると分かる。また、Dの音がB,Cよりも高く聞こえたということから振動数が多いZであると分かる。

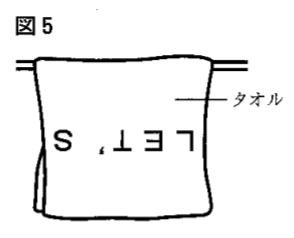

たろうさんは、自分の部屋の鏡に映る像について興味をもち、次の観察を行った。

<観察1>

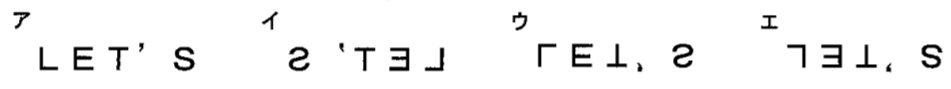

鏡の正面に立って鏡を見ると、タオルの像が見えた。振り返ってタオルを直接見ると、図5のように見えた。タオルには、「LET’S」の文字が印字されていた。

(1)鏡に映るタオルの像の文字の見え方として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

<観察2>

鏡の正面に立って鏡を見ると、天井にいるクモが移動しているようすが見えた。その後、クモを直接見ると、天井から壁に移動していた。このとき、鏡では壁にいるクモを見ることができなかった。

たろうさんは、観察2について次のように考え、レポートにまとめた。

【課題】

光の直進と、反射の法則を使って、天井や壁にいるクモを鏡で見ることができる位置を求める。

【方法】

・方眼紙の方眼を直定規ではかると、一辺の長さは5.0mm、対角線の長さは7.1mmだった。この方眼紙の方眼の一辺の長さを25㎝と考えて、部屋のようすを作図した。

・図6は、部屋を真上から見たようすを模式的に表している。点Pは、はじめの目の位置を表し、点A,B,C,D,Eはクモが移動した位置を表す。また、鏡は正方形で縦横の幅は1.0mである。図7は、図6の矢印の向きに、部屋を真横から見たようすを模式的に表している。

【考察】

・クモが天井を、点Aから、点B、点C、点Dの順に直線で移動したとき、点Pから、鏡に映るクモの像を見ることができるのは、クモが【①】の位置にいるときであると考えられる。

・点Eは、目の高さとちょうど同じ高さにある。点Eにクモがいるとき、点Pでは、鏡に映るクモの像は見えない。点Pから、目の高さは変えずに、鏡を見る位置を変えると、鏡に映るクモの像が見えるようになる。その位置と点Pとの距離が最短になるとき、その距離は【②】㎝であると考えられる。

(2)【考察】の中の【①】に入る点として適切なものを、次のア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア A,B

イ A,B,C

ウ A,B,C,D

エ B,C

オ B,C,D

カ C,D

(3)【考察】の中の【②】に入る数値として最も適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 35.5

イ 37.5

ウ 50

エ 71

(1)

【答え】ウ

【解説】鏡に写る文字は左右が逆転する

(2)

【答え】カ

【解説】図7に注目。Pから鏡の上部に入射する光と反射角が等しくなる範囲を考えると、C,Dのときにクモが見えることになる。

(3)

【答え】ア

【解説】図6に注目。Eから鏡の左端に入射する光を考えるとAから右に1マスずれればよいと分かる。よって7.1×25/5=35.5cmが答えになる。

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。