兵庫県の2024年3月実施の令和6年度(2024年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

Aさんの学級では国語の授業で行う句会に向けて、グループで話し合いをすることになった。Ⅰ~ⅢはAさんたちが参考にした句、【会話文】はグループ 活動の場面である。 Ⅰ~Ⅲの旬と【会話文】 を読んで、あとの問いに答えなさい。

Ⅰ 夏草や 【 ① 】 どもが夢の跡 松尾芭蕉

Ⅱ 春雨や降るとも知らず牛の目に 小西来山

Ⅲ 永き日や欠伸うつして別れゆく 夏目漱石

【会話文】

生徒A

Iの句は、授業で鑑賞した句だね。俳人の松尾芭蕉が平泉を訪れ、草が生いしげっている高館で詠んだんだ。

生徒B

眼前に広がる夏草を眺めながら、昔その地で戦った武士の姿に思いをはせているんだよね。 この句では、【 ② 】の「や」によって、句に「間」が生まれ、鑑賞者の想像を膨らませていると私は思うよ。また、この「間」が、眼前の景色と想像の世界を違和感なく結びつけているのも素晴らしいね。

生徒C

Ⅱの句でも「や」があることによって、情景を鮮明に思い描くことができるね。でも、この句の見事なところは、季語である「春雨」の様子を 「降るとも知らず」と表しているところだよ。句作においては、③表現の工夫によって、季語がきわ立つこともあるんだよ。

生徒D

そうか。直接的な表現を避けることで、味わいのある句になるんだ。原則として一句に一つ入れる季語をうまく生かすことも大切なんだね。

生徒B

私も「雨」で句を詠んだことがあるんだ。「冬の雨街を彩る傘の花」という句で、「冬の雨」という季語を使って、一雨ごとに春が近づいてくるうれしさを詠んだつもりなんだけど、どうかな。

生徒C

うーん。「雨」が降って「傘」が開くという景色は、月並みなものだから、句に深みを生む表現とは言えないな。「冬の雨」を「春近し」にするのはどうかな。

生徒A

それはいいね。 春がやってくるわくわく感と、色とりどりの傘が開く華やかな街の様子が「花」でつながり、句に深みが生まれるね。

生徒D

一言変えるだけで、良い句になるのは驚きだよ。句を詠むときのことば選びって、本当に難しいなあ。

生徒A

私は、句を詠むとき、意味の重なりにも気をつけているよ。例えば、「山に多くの登山客」は、無駄な表現の典型だね。詠み込む内容をしっかり選別して、限られた十七音を有効に使うことが句作には必要なんだ。

生徒C

それなら、参考になる句があるよ。Ⅲの句を見てごらん。 季語が 「永き日」で春の句だね。ある春の日に友人と長く語り合い、別れぎわに友人があくびをし、それがうつったように自分もあくびをして友人と別れたという句なんだ。こう考えると、この句では、「欠伸うつして別れゆく」という【 ④ 】 だけが詠まれ、【 ⑤ 】が省略されているから、それを鑑賞者が想像する余裕が生まれ、余情のある句になるんだよ。事の経緯を全部書いてしまうと、報告文のようになるからね。

生徒B

なるほど、伝えたいことはたくさんあっても、その内容を厳選しなければならないんだね。句会に出す句を詠むときの参考にするよ。

生徒D

今日は、とっても勉強になったね。実は、私も句会用に⑥「春風にたんぽぽゆれる帰り道」という句を詠んでいるんだけど、今日の話し合いの内容を踏まえて改善してみるよ。

生徒C

良い句になったら、みんなで鑑賞しようよ。私も一句詠んでくるよ。

生徒A

それはいいね。今日の話し合いを踏まえて詠んだ句について、みんなで推敲し合うことにしよう。 次は、一人一句詠んで集まろう。

1 空欄①に入ることばとして適切なものを、 現代仮名遣いの平仮名で書きなさい。

2 空欄②に入ることばとして適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 切れ字 イ 置き字 ウ 接尾語 エ 接続語

3 傍線部③の説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 「春雨はどこに降るかわからない」という表現で、「春雨」が「牛の日」にも降ることを表した

イ「春雨が降ったかもしれない」という表現で、「牛の目」が常にぬれている状態であることを表した。

ウ「春雨が降っているのかわからない」という表現で、「春雨」の細かく静かに降る様子を表した。

エ「春雨が知らないうちに降っていた」という表現で、「春雨」に動じない「牛」の姿を表した。

4 空欄 ④・⑤に入ることばの組み合わせとして最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア ④過程 ⑤情景 イ ④結果 ⑤過程 ウ ④感想 ⑤情景 エ ④結果 ⑤感想

5 傍線部⑥について、次の問いに答えなさい

(1)【会話文】の内容を踏まえた句の改善点として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 「春風」に「や」が付いておらず、季語には「や」を付けるという俳句の原則を無視した句となっている。

イ 「春風」と「たんぽぽ」は春の風物であり、「春風にたんぽぽゆれる」がありきたりの情景となっている。

ウ 「春風」と「ゆれる」は意味が重なっており、両者を一緒に詠むことで無駄がある表現となっている。

エ 「春風」に「たんぽぽゆれる」と詠んだことで、事の経緯を全部書いた報告文のような句となっている。

(2) (1)を踏まえて改善した句として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 春風に桜がゆれる通学路

イ 春風がたんぽぽゆらす帰り道

ウ 春風や蝶の舞いたる通学路

エ 春風やはずむ歌声帰り道

6【会話文】の内容として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア Iの旬が詠まれた背景についての生徒Aの説明が、生徒Bの俳句における「間」についての解説の根拠となった。

イ Ⅱの句の説明を聞いた生徒Dの気づきによって、生徒Cの俳句についての知識の深さが賞賛されることになった。

ウ 生徒Cが具体的なことばを用いた改善案を助言したことで、生徒Bの詠んだ句はグループ全員が納得する良い句となった。

エ 生徒Bが句会用の自作の句に対して助言を求めたことによって、生徒Aは次回全員で句を推敲し合うことを提案した。

1 つわもの

知識問題。兵と書いて「つわもの」と読ませる俳句です。

2 ア

『切れ字』は 「や」「かな」「けり」などを用いて協調や詠嘆を表したり、リズムを作ったりする技法。

『置き字』は漢文を訓読するときに読まない文字のこと。

『接尾語』は語尾につくもの。

『接続語』は前後の文や語句をつなぐ言葉。

3 ウ

春雨は細かい雨ということを念頭に置くと、「降っているのかわからない」という表現をしているものが正解となる。

4 イ

あくびがうつる 「結果」だけを書いて、「過程」を省いている。

5

(1)イ (2)エ

(1)アは「季語には「や」を付けるという俳句の原則」が不適。ウは「意味が重なっており」が不適。エは 「全部描いた報告分」が不適。

(2)春の風物詩が描かれていない選択肢を選べばよい。

6 ウ

アは「切れ字」が解説の根拠となっているので不適。

イは「知識の深さが賞賛される」が不適。

エは 「助言を求めた」が不適。

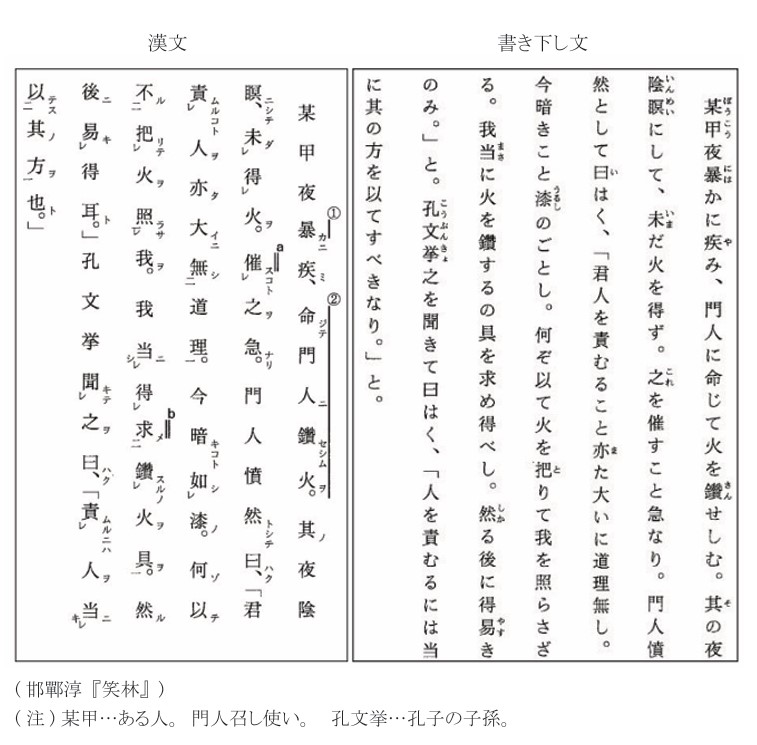

次の書き下し文と漢文を読んで、あとの問いに答えなさい。

1 傍線部①の「暴」と同じ意味の「暴」を用いた熟語を、次のア~エ から一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 暴風 イ 暴食 ウ 暴露 エ 暴落

2 書き下し文の読み方になるように、傍線部②に返り点をつけなさい。

3 二重傍線部a・bの主語として適切なものを、次のア~エからそれぞれ一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 某甲 イ 門人 ウ 孔文挙 エ 作者

4 次の【資料】の内容を踏まえた本文の説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

【資料】

文章に通じ、文字学にすぐれた学者として知られる人物であった 邯鄲淳が、後漢末期にまとめた笑い話集が 『笑林』である。どの話 にも笑いがあり、なかには教訓 的な意義が読み取れるものもある。

(参考 中国古典小説選1 2 『笑林・笑賛・笑府』)

ア 主人の命令に素直に従わない召し使いと、召し使いの言い分を理 解しようとしない主人とのすれ違いに面白さがあり、人を責めるには、相手の考えを理解すべきであるという教訓が述べられている。

イ 自分の主張が状況と矛盾しているにもかかわらず、怒って主人に 意見する召し使いの様子に面白さがあり、人を責めるには、理屈の通った主張をしなければならないという教訓が述べられている。

ウ 主人が意図的に無理な要求をしたことに対し、召し使いが無理な 要求を仕返すやり取りに面白さがあり、人を責めるには、要望の実現の可否を見極めなければならないという教訓が述べられている。

エ 自分の立場をわきまえず、主人の命令に対して当然のごとく反論する召し使いの様子に面白さがあり、人を責めるには、自分の立場を考慮に入れなければならないという教訓が述べられている。

1 エ

今回とエの『暴落』は 「急に」という意味。

ア:『暴風』は 「激しい」という意味。

イ:『暴食』は 「度を超す」という意味。

ウ:『暴露』は 「あばく」という意味。

2 回答略

一二点とレ点を用いる。

3 a:ア b:イ

a:催したのは某甲。

b:門人の会話の中なので主語は門人

4 イ

アは 「言い分を理解しようとしない主人」の記述がないので不適。

ウは「意図的に無理な要求をした」が不適。

エは 「自分の立場を考慮に入れないといけないという教訓」が不適。

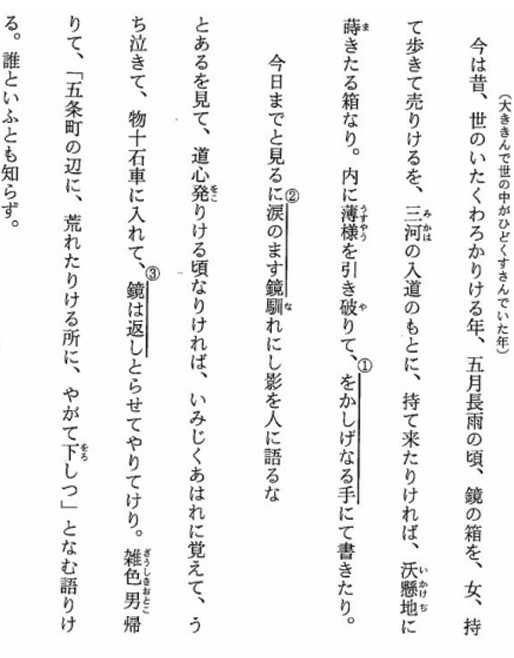

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

(注)

三河の入道…大江定基(寂照)。

沃懸地に蒔きたる…金や銀の粉を散らして装飾した。

薄様…薄くすいた和紙。

道心…仏道を極めようと思う心。

物…食物、米。

雑色男…召し使いの男。

1 「女」が「鏡の箱」を持ち歩いて売っていた季節として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 春 イ 夏 ウ 秋 エ 冬

2 傍線部①の意味として最も適切なものを、次のア~エから一つ選ん で、その符号を書きなさい。

ア 珍しい模様 イ 幼い筆跡 ウ しなやかな手 エ 美しい字

3 傍線部②の表現について説明した次の文章の空欄に入る適切なことばを、漢字と送り仮名の二字で書きなさい。

「涙のます鏡」という表現に、歌の作者は「涙が【 】 」という意味と、

「澄んではっきり映る鏡」である「真澄鏡」の二通りの意味を込めている。

4 傍線部③の理由として最も適切なものを、次のア~エから一つ選ん で、その符号を書きなさい。

ア 今日限りの命である自分が鏡の中で生き続けることは口外してはならないという持ち主の忠告が書かれた和歌を見て、三河の入道は恐ろしく感じたから。

イ 生活のために鏡を手放したことを人には言わないで欲しいという持ち主の強い自尊心を感じる和歌を見て、三河の入道はその心の持ちように感服したから。

ウ 鏡に映してきた今までの自分の姿を他の人には伝えないで欲しいという持ち主の切実な願いがこもった和歌を見て、三河の入道は強く心を動かされたから。

エ 昔から慣れ親しんだ鏡と別れる気持ちは言葉にできないという持ち主の深い悲しみが表された和歌を見て、三河の入道にはあわれみの心が芽生えたから。

1 イ

古文では一~三月が春、四~六月が夏、七~九月が秋、十~十二月が冬になる。

2 エ

「をかしげ」は 「いかにもすばらしい」という意味である。また「手」は「筆跡」という意味でもある。

3 増す

涙が増えるという表現に掛けていることに気づけばよい。

4 ウ

アは「恐ろしく感じた」が不適。

イは「生活のために鏡を手放したことを人に言わないで欲しい」が不適。

エは 「慣れ親しんだ鏡と別れる気持ちは言葉にできない」が不適

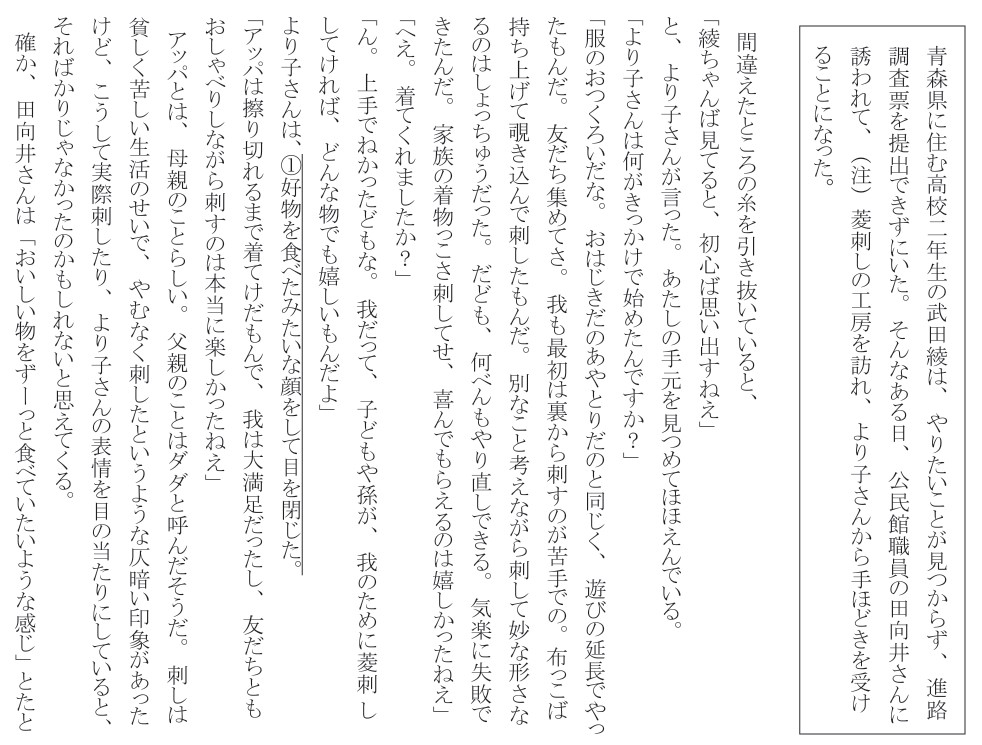

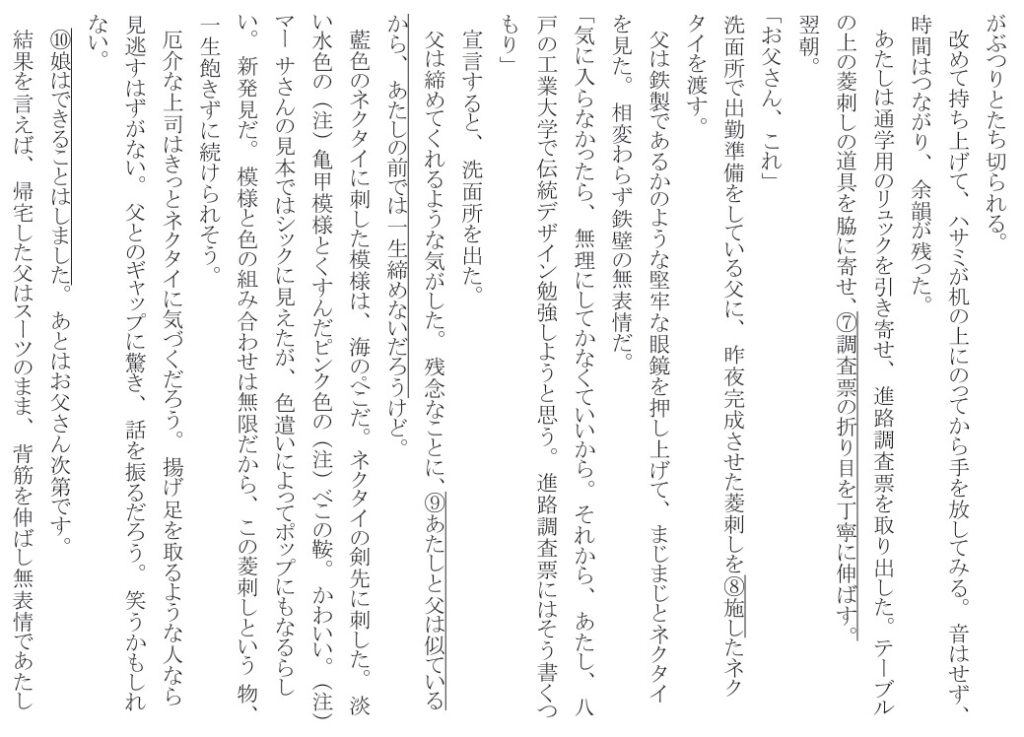

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

1 傍線部③・⑤・⑧の漢字の読み方を平仮名で書きなさい。

2 二重傍線部にある付属語の数を、数字で書きなさい。

3 傍線部④・⑥の本文中の意味として最も適切なものを、次の各群の ア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

④ ア 十分に イ すぐに ウ 特に エ かりに

⑥ ア 尺度 イ 結果 ウ 手順 エ 技巧

4 傍線部①のより子の心情の説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 今の綾の姿と菱刺しを始めた当初の未熟な自分の姿とを重ね合わせて、綾にはぜひ自分と同じ道を歩んで欲しいと思っている。

イ 家族を思って刺したり仲の良い友だちと一緒に刺したりする楽しさを思い出し、菱刺しを始めた頃の新鮮な喜びに浸っている。

ウ 年齢を重ねた今だからこそ自分の下手な菱刺しの着物を着てくれた親の気持ちが分かり、その寛大さに頭が下がる思いでいる。

エ 長年続けてきた菱刺しが多くの人の人生を支えていたことに気付き、厳しい練習に励んだ日々が報われたことに満足している。

5 傍線部②の綾の説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 菱刺しを通して出会った人たちのことばを思い出し、自分が多くの人に助けられていたことに気づいた綾は、今まで見守ってくれた父親に対して身勝手な態度をとった自分を恥じている。

イ 自分を満たしてくれる菱刺しの魅力について考えることで、それが人と人との絆を深めるものだと気づいた綾は、 菱刺しを続けることでいつか自分も家族に優しくなれると期待している。

ウ 菱刺しは単なる針仕事ではなく、家族への愛を表現するためのものだと気づいた綾は、深く考えずに人を傷つける言葉を吐いてしまう自分には菱刺しを続ける資格がないと反省している。

エ 自分が菱刺しに夢中になる理由を考えることで、自分の心の奥底にあった家族を大切に思う気持ちに気づいた綾は、父親に対して感情的になりひどい言葉をぶつけたことを後悔している。

6 傍線部⑦の綾の様子として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 自分の作品を完成させたことで湧き上がる心地よい興奮が覚めやらぬままに、自らの将来に真っすぐ向き合おうとしている。

イ 短時間で高度な技法を習得したことで生まれた自信を胸に、今まで考えもしなかった新しい道に挑戦する意欲を高めている。

ウ 父親を喜ばせる方法を思いついたことで気持ちが明るくなり、翌朝自分の進路希望を父親に伝えることを楽しみにしている。

エ 菱刺しに一生懸命取り組むことで新しい境地に到達し、その余韻の中で菱刺しを一生の仕事にできる幸せをかみ締めている。

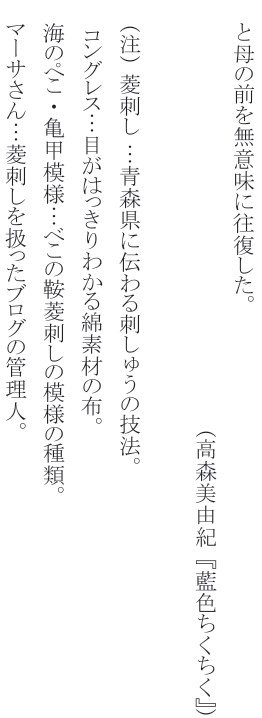

7 次の【図】は傍線部⑨の内容を整理した生徒のノートの一部である。【図】の空欄に入ることばを、本文中より一文で抜き出し、最初の三字を書き

なさい。

8 傍線部⑩の綾の心情の説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 父親の過去の言動を許す気持ちを伝えられたことで、菱刺しを通して自分が大人になったと実感すると同時に、これからも頑固な父親のことを受け入れていこうと思っている。

イ 自分の気持ちを堂々と伝えることで、成長した自分の姿を父親に見せることができたという充実感を感じると同時に、意地っ張りな父親を心から応援していきたいと思っている。

ウ 父親にネクタイを贈ることで、日頃の苦労をねぎらう気持ちを伝えられたという達成感を味わうと同時に、これで自分が決めた進路を父親は認めてくれるだろうと思っている。

エ 自分の宣言に対して父親が何も言わなかったことで、夢の実現に向かって歩み出せる喜びを抱くと同時に、会社で苦労をしている父親には困難を乗り越えてほしいと思っている。

1 ③す(け) ⑤あら(い) ⑧ほどこ(し)

2 4

間違えた/ところの/糸を/引き抜いて/いると文節に分けることが出来るので、付属語は「た」「の」「を」「て」である。

3 ④ア ⑥ウ

4 イ

「好物を食べたみたいな顔」=「嬉しいこと」

アは「是非とも自分と同じ道を」が不適。

ウは比喩の表現方法にそぐわない。

エは「厳しい練習に励んだ」などが不適。全体的に論旨に沿わない。

5 エ

「それなのに」という表現からマイナスイメージの選択肢が来ると予想する。

アは「菱刺しを通して出会った人々の言葉」が不適。イはプラスイメージなので不適。

ウは「菱刺しを続ける資格がない」という文は記述無し

6 ア

場面の切り替わりの表現なので、前向きになったことを示す選択肢が来ると予想する。

イは「今まで考えもしなかった新しい道」が不適。

ウは「父親を喜ばせる方法を思いついた」だけではないので不十分。惜しい選択肢。

エは全体的に不適。

7 気に入

「気に入らなかったら、無理にしていかなくていいから」という表現が、本当は身につけてほしい心と裏腹の言葉を発している。

8 イ

達成感に満ちているような、やり遂げたという様な選択肢が来ると予想する。さらに父への応援を兼ね備えた選択肢がふさわしい。

アは全体的に不適。

ウは父への応援の部分がなく不十分。

エは達成感の部分の解釈が異なり不適。

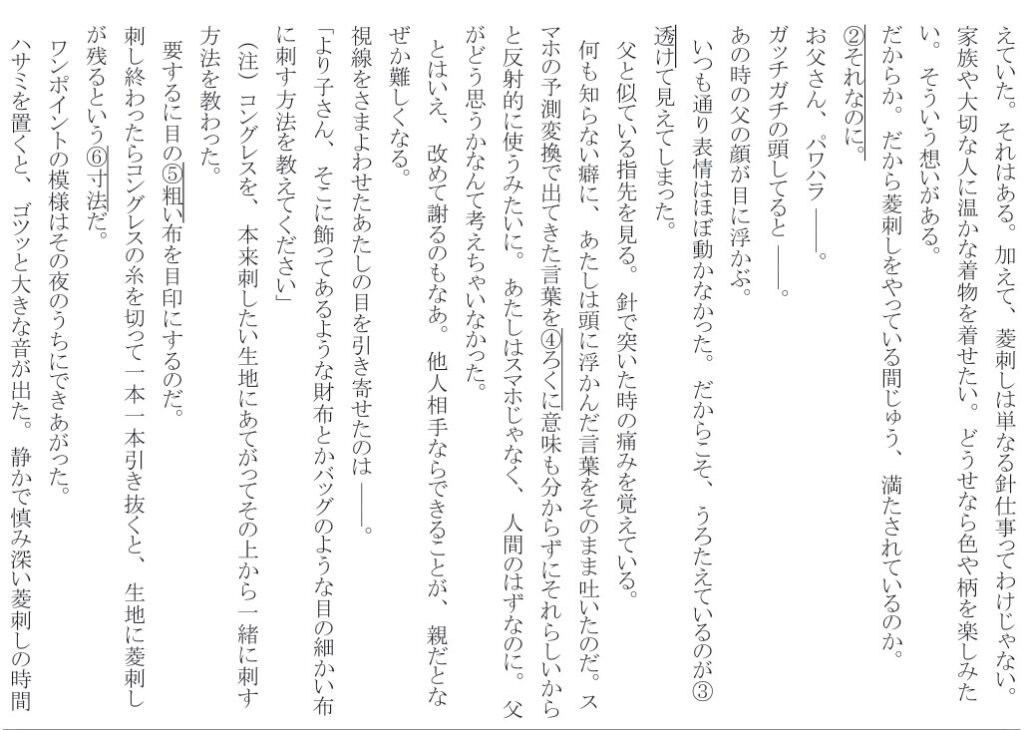

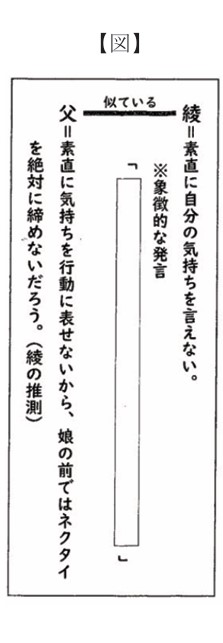

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

1 二重傍線部A~Cの漢字と同じ漢字を含むものを、次の各群のア~エからそれぞれ一つ選んで、その符号を書きなさい。

A

ア 祝サイの準備をする。 イ 彼は医学界の俊サイだ。

ウ 森林を伐サイする。 エ 料理に根サイを使う。

B

ア 注意を喚キする。 イ 公共の交通キ関を利用する。

ウ 実力を発キする。 エ キ急の事態に備える。

C

ア らせん階ダンを上る。 イ 果ダンに富んだ性格。

ウ 友達とダン笑する。 エ ダン房の適切な使用

2 傍線部⑤はどの文節に係るか。一文節で抜き出して書きなさい。

3 傍線部⑥の本文中の意味として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 広く認められて一般化した

イ 民衆の間で評判になった

ウ 誤って政治的に利用された

エ 特定の集団内で広まった

4 傍線部①の説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 産業化によって人々が豊かになったことで、社会の中の共同的な要素が必要ではなくなっていった。

イ 近代化に際し共同体解体を進めた国家のもとで、共同体からの自立を求める個人が増加していった。

ウ 社会秩序の安定により人々に富がもたらされると、社会における個人の役割も大きくなっていった。

エ 国家が強大になっていくと同時に、社会においては個人の自立に重きを置く風潮が強まっていった。

5 傍線部②の理由を説明した次の文の空欄に入る適切なことばを、本文中から十四字で抜き出し最初の三字を書きなさい。

日本人は【 】から。

6 傍線部③の説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 個々人の意思にかかわらず個人の存在が国家の中心に据えられたことにより、あらゆる事が個人の裁量に委ねられるようになり、「個人主義」が急に拡大され始めた。

イ 所属関係から解放された個人を国家が「国民」として一元的に統治しようとしたため、国と個人との間に緊張関係が生まれ、個人の独立心が突如として高まった。

ウ 近代化により所有財が人間の豊かさを象徴的に表す標識として認識されたことで、個々人が利己的に財産の所有を求めるようになり、社会の個人化が一気に進んだ。

エ 国民を一元的に管理する仕組みの導入に加え、個人が努力をすれば目的は達成できるという考え方が広まり、国民一人ひとりの役割や価値が突然強調され始めた。

7 傍線部④の説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 国家の成功は個人の成功の積み重ねであり、その利益は国家によ個人に還元されるべきであるという考え方。

イ 国家の制度は個人の意思で決定されるものであり、それは個々人を尊重する制度でなければならないという考え方。

ウ 国家や社会は個人の集合であり、社会において個人の存在が何よりも優先されなければならないという考え方。

エ 国家と社会の担い手は個人であり、個人の努力によって社会の自由と権利は保障されるべきであるという考え方。

8 傍線部⑦の内容を説明した次の文の空欄に入る最も適切なことばを、本文中から五字で抜き出して書きなさい。

合理的な個人が【 】を優先させることへの疑問。

9 傍線部⑧の説明として最も適切なものを、次のア~エから一つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 対外的な競争を繰り返すことで、集団の一体性は強固になっていくことから、一般的に競争と協力は相反する関係にあると考えられているが、集団内部では互いに補完し合う関係にあること。

イ 協力的な環境の中には競争の要素があり、競争の一部は協力関係が成していることから、競争と協力は単純に二つに分けて整理できるものではなく、集団においては両方を内包していること。

ウ 現代社会では競争が成長や革新につながるものだと考えられていることから、対内的な小集団に協力を織り込むことで集団内に競争を生み出し、集団が常に活性化する構造になっていること。

エ 集団に所属する個人が互いに競争と協力を交互に繰り返すことが集団内の秩序の安定をもたらすことから、個人が多数所属する集団においては、協力と競争が重層的に折り重なっていること。

1 A:ウ B:イ C:ア

A:採用 ア:祝祭 イ:俊才 ウ:伐採 エ:根菜

B:有機的 ア:喚起 イ:交通機関 ウ:発揮 エ:危急

C:普段 ア:階段 イ:果断 ウ:談笑 エ:暖房

2 成熟し

「やがて」は副詞なので、動詞を修飾する。

3 ア

4 エ

「諸個人が(この流れの中で)自らの置かれている共同体から切り離されていった」がそのままヒント。

「共同体」→「強大」、「個人」→「独立」の論理構造を読み取る。

5 家や村

キーワードは『日本人』。これに注目すると「家や村を生きる基盤にしてきた」を抜き出せばよいと分かる。

6 エ

アは「個々人の意思にかかわらず」が不適。

イは悪くなさそうだが、「国と個人の間に緊張関係が生まれ」が不適。

ウは「所有財が人間の豊かさを象徴的に表す標識として認識」が不適。

7 ウ

アは「国家の成功は個人の成功の積み重ね」が不適。

イは「個々人を尊重する制度でなければならない」が過度表現。

エは悪くはないが、『個人を真ん中におく発想』の説明ではない。

8 集団の効用

「集団の効用」V S「自分自身の効用」の論理構造を掴んでおくと簡単。

キーワードは『合理的な個人』。指示語問題なので傍線部の前から探すと見つけやすい。

9 イ

「競争の相手が自分の属する共同体の外にいる」「協力が強く促進」「より上位のレベルに勝つために」の三要素があるときに通説が覆ると述べている。

ア:「集団内部」でも競争は起こるので不適。

ウ:「対内的な小集団の協力」だけでは競争は起きないので不適。

エ:「交互に繰り返す」が不適。それ以外は悪くない選択肢。

家庭教師のやる気アシストは、兵庫県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。