兵庫県の2024年3月実施の令和6年度(2024年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

生物のふえ方と動物の体のつくりとはたらきに関する次の問いに答えなさい。

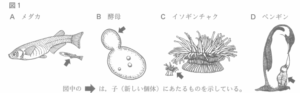

[Ⅰ] 図1のA~Dはそれぞれの生物の親と子(新しい個体)にあたるものを表している。

(1) 次に示すふえ方の特徴を3つすべてもつ生物として適切なものを、図1のA~Dから1つ選んで、その符号を 書きなさい。

○子(新しい個体)のもつ特徴のすべてが親と同じになるとは限らない。

○子(新しい個体)は2種類の生殖細胞が結びついてつくられる。

○かたい殻をもち、乾燥にたえられる卵を産む。

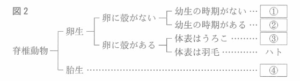

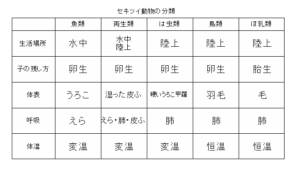

(2) 図2は、生殖や発生などに関する特徴をもとに

脊椎動物を分類したものである。図中の【③】に

入る動物として適切なものを、 次のア~エから 1つ選んで、

その符号を書きなさい。

ア フナ イ ヤモリ ウ コウモリ エ カエル

(3) 図3は、メダカの受精卵を表している。メダカの受精卵の形成や、成体になるまでの過程を説明した文として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 受精卵は精子の核と卵の核が合体して形成される。

イ 受精卵には卵の中に入った複数の精子が見られる。

ウ 受精卵は細胞の数をふやして、1種類の細胞だけで成体になる。

エ 受精卵はこのあと幼生の時期を経て、変態の後に成体になる。

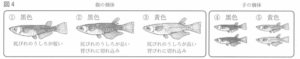

(4) メダカの体色は、 顕性形質である黒色の体色を現す遺伝子Rと、潜性形質である黄色の体色を現す遺伝子rの一組の遺伝子によって決まるとされている。図4の①〜③の3匹のメダカをかけ合わせると、④、⑤のように、黒色または黄色の両方のメダカが複数生まれた。

このとき、 ①、②、④の黒色のメダカのうち、遺伝子の組み合わせが推測できない個体として適切なものを、 あとのア~エから1つ選んで、

その符号を書きなさい。ただし、メダカの親の雌雄のかけ合わせはすべての組み合わせで起きているものとする。

ア①、 ② イ①、 ④ ウ②、 ④ エ①、 ②、 ④

[Ⅱ] シュウさんは所属する家庭科部で、フルーツを使ったゼリーと水まんじゅうの調理を計画した。

さまざまなフルーツを使ってつくってみたところ、 缶づめのパイナップルを使ったゼリーや、缶づめのモモを使った水まんじゅうはうまく固めることができたが、生のキウイを使ったゼリーと、生のバナナを使った水まんじゅうは、同じつくり方でうまく固めることができなかった。

このことを疑問に思ったシュウさんは、 その理由を確かめるために、次の実験を行い、レポートにまとめた。

<実験1>

【目的】

キウイを使ったゼリー、バナナを使った水まんじゅうは、どうすればうまく固まるのかを確かめる。

【方法】

(a) キウイ、バナナは、(A)生のままのもの、(B)冷凍したもの、(C)熱湯でじゅうぶんに加熱したものをそれぞれ用意した。

(b) 湯にゼラチンをとかしてつくったゼリーと、水にかたくり粉を混ぜて加熱してつくった水まんじゅうを用意した。

(c) (b)を冷やし、その上に、キウイ、バナナそれぞれの(A)~(C)を常温に戻してすりつぶしたものを置いて軽く混ぜ合わせ、

しばらく涼しいところで放置した。

【結果】実験の結果を次の表にまとめた。

| キウイ・バナナの処理条件 | |||

| 組み合わせ | (A)生のままのもの | (B)冷凍したもの | (C)熱湯でじゅうぶんに加熱したもの |

| ゼリー+キウイ | × | × | 〇 |

| ゼリー+バナナ | 〇 | 〇 | 〇 |

| 水まんじゅう+キウイ | × | × | 〇 |

| 水まんじゅう+バナナ | × | × | 〇 |

〇:固めたものがとけなかった ×:固めたものがとけた

【考察】

○ ゼリーを使った実験の結果から、ゼラチンの成分であるタンパク質を分解する消化酵素がかかわっていると考えられる。

○ 水まんじゅうを使った実験の結果から、 かたくり粉の成分はわからないが、 ゼリーを使った実験とよく似た結果になっていることから、

何らかの消化酵素がかかわっていると考えられる。

(1) ゼリーを使った実験の結果から、 タンパク質を分解する消化酵素がふくまれると考えられるフルーツとして 適切なものを、

次のア〜ウから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア キウイとバナナ イ キウイ ウ バナナ

(2) 次の会話文は、 実験1を行った後にシュウさんとセレンさんが、 かたくり粉の成分について教室で話していたときの会話の一部である。

セレンさん : 水まんじゅうは、加熱したキウイやバナナ以外では固まらないんだね。かたくり粉の成分って何なのかな。

シュウさん : 成分はわからないけど、麻婆豆腐のとろみを出すのに使われているよ。

セレンさん : そういえば、できた直後の麻婆豆腐はとろみがあるのに、食べているとだんだんととろみがなくなっていくよね。

何が起きているのかな。

シュウさん : セレンさんは、普段、麻婆豆腐をどうやって食べているの?

セレンさん : スプーンを使って直接食べているけど、 いつも途中からとろみが少なくなるからよく覚えているよ。

シュウさん : その食べ方が原因で麻婆豆腐のとろみが少なくなったのかもしれないね。 実際にかたくり粉のとろみが少なくなるのか、

実験で確認してみよう。

<実験2>

よく洗い乾燥させたスプーンを、 【 X 】 でかたくり粉のとろみをかき混ぜる実験

セレンさん : かたくり粉のとろみが少なくなってきたね。かたくり粉の成分はきっとデンプンだね。

シュウさん : かたくり粉のとろみが何に変わったのかも、 実験で確認しよう。

<実験3>

とけたかたくり粉のとろみを水でうすめたものに【 Y 】、色の変化を見る実験

セレンさん : 色が変化したね。かたくり粉のデンプンは麦芽糖やブドウ糖に変わったんだね。生のバナナをまぜた水まんじゅうのデンプン

でも同じことが起こったんじゃないかな。

シュウさん : きっとそうだね。 バナナにデンプンを分解する消化酵素がふくまれているなんて意外だね。

セレンさん : バナナをほかの食物といっしょに食べると消化によさそうだね。

シュウさん : バナナの消化酵素は【 Z 】から分泌される消化酵素のはたらきを助けてくれるんじゃないかな。

セレンさん : これからは、 キウイもバナナも生のままで食べたほうがよさそうだね。

① 会話文中の【 X 】に入る文として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 約0℃まで冷やしたもの イ 約40℃まで温めたもの

ウ 蒸留水につけたもの エ 口の中に入れたもの

② 会話文中の Y に入る文として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア ヨウ素溶液を加えて加熱し

イ ヨウ素溶液を加えて

ウ ベネジクト溶液を加えて加熱し

エ ベネジクト溶液を加えて

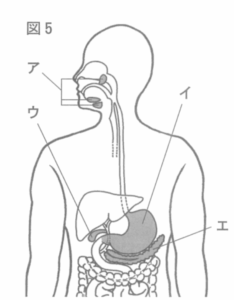

③ 図5は、ヒトの消化系を表したものである。

会話文中の【 Z 】に入る器官として適切なものを、 図5のア~エからすべて選んでその符号を書きなさい。

[Ⅰ]

(1) D

・特徴1「子(新しい個体)のもつ特徴のすべてが親と同じになるとは限らない」

→有性生殖の特徴

・特徴2「子(新しい個体)は2種類の生殖細胞が結びついてつくられる」

→2種類の生殖細胞とは(卵)と(精子)のことで、同じく有性生殖の特徴

・特徴3「かたい殻をもち、乾燥にたえられる卵を産む」

→鳥類・は虫類の卵は乾燥に強く、魚類・両生類は乾燥に弱い

Bの酵母やCのイソギンチャクは無性生殖であるため不適。また、Aのメダカも魚類のため不適。

(2) イ

脊椎動物の分類は下の図の通り。

(3) ア

イ…卵の中には1つの精子しか入れないので不適。

ウ…受精卵はさまざまな種類の細胞へ分化するので不適。

エ…メダカなどの魚類は変態しないので不適。

(4) ウ

メダカの雌雄の見分け方は、尻びれが長く背びれに切れ込みがあるのが(雄)。

尻びれが短いのが(雌)。

図4のひれの形から①は雌、②と③は雄であることがわかるので、子の個体として考えられる組み合わせは①×②もしくは①×③。

雄である③は黄色なので(rr)であることがわかり、子にも黄色が生まれたことから、①の雌は(Rr)であると推測できる。

一方で、②と④は(RR)である可能性も(Rr)である可能性も考えられるので推測ができない。

[Ⅱ]

(1) イ

生や冷凍したキウイではゼリーは固まらないが、バナナは生でも固まることから、

タンパク質を分解する消化酵素を含むのはキウイだけである。

(2) ①エ ②ウ ③ア、エ

① シュウさんはスプーンについただ液でデンプンが分解されるのではないかと考えた。

② ヨウ素溶液はデンプンの有無を調べる指示薬で、 ベネジクト溶液は糖を調べる指示薬。

水まんじゅうと条件を合わせるために加熱した。

③ デンプンを分解するアミラーゼは、 だ液(ア)とすい液(エ)に含まれている。

地層の重なりと星座の星の動きに関する次の問いに答えなさい。

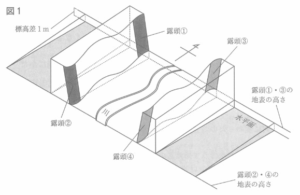

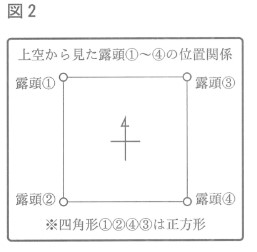

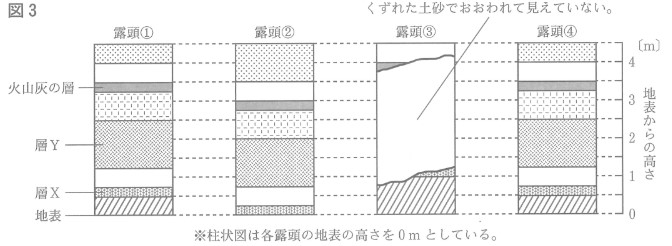

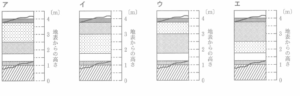

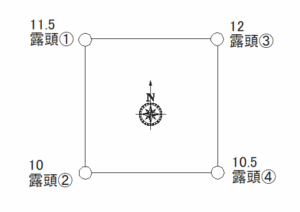

[Ⅰ] 図1は、川の両岸に地層が露出している地形を、図2は、上空から見た露頭①~④の位置関係を、図3は、露頭①〜④の地表から高さ4.5mまでの地層のようすを示した柱状図をそれぞれ表している。 各露頭の地表の標高は、露頭①と露頭③、露頭②と露頭④でそれぞれ等しく、

露頭②・④よりも露頭①・③が1m高くなっている。 ただし、 この問いの地層はいずれも断層やしゅう曲、上下の逆転がなく、

地層の厚さも一定であるものとする。

(1) 図3の露頭①〜④の柱状図に見られる層Xを形成する岩石は、 火山噴出物が堆積した後、 固まったもの でできていることがわかった。

層Xの岩石の名称として適切なものを、 次のア~エから1つ選んで、その符 号を書きなさい。

ア 石灰岩 イ チャート ウ 安山岩 エ 凝灰岩

(2) 図3の露頭③に見られるくずれた土砂を除いた場合の柱状図として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

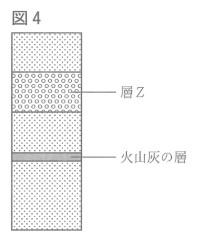

(3) 図3の露頭①~④の柱状図に見られる火山灰の層にある火山灰の特徴はすべて同じものであり、この火山灰と同じ特徴をもった火山灰の層が図1の地域から離れた場所に、図4のように観測された。図3の層Yと図4の層Z ができた時期 の関係を説明した文として適切なものを、

次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 層Yは層Zよりも前にできたと考えられる。

イ 層Yは層Zよりも後にできたと考えられる。

ウ 層Yは層Zと同じ時期にできたと考えられる。

エ 層Yと層Zができた時期の関係は火山灰の層からは判断できない。

(4) 露頭①〜④の地層のようすから、 この地域の層Xは水平ではなく、一方向に向かって傾いていると考えられる。

層Xの傾きについて説明した次の文の【 あ 】に入る語句として最も適切なものを、 あとのア~エから 1つ選んで、その符号を書きなさい。

また、【 い 】に入る数値として適切なものを、 あとのア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

露頭 ①〜④で囲まれた区画の中において、層Xは【 あ 】の方角が最も高くなっており、その高さの差は最大で 【 い 】mになる。

| 【 あ 】の語句 | ア 北東 イ 北西 ウ 南東 エ 南西 |

| 【 い 】の語句 | ア 1 イ 2 ウ 3 エ 4 |

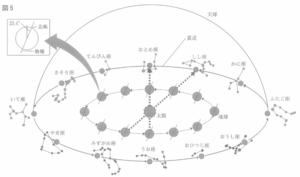

[Ⅱ] 図5は、地球の公転と天球上の太陽星座の動きを表している。

(1) 地球の公転と天球上の太陽・星座の動きについて説明した次の文の【 1 】、【 2 】に入る語句として適切なものを、

あとのア~エからそれぞれ1つ選んで、 その符号を書きなさい。

星座の位置を基準にすると、地球から見た太陽は地球の公転によって、星座の中を動いていくように見える。

この太陽の通り道にある12星座をまとめて黄道12星座と呼ぶ。 図5のように、 地球の公転軌道上の位置によって見える星座は変化する。

日本では、冬至の真夜中、 南の空高くには【 1 】座が観測できる。 この【 1 】座は、1か月後の同じ時刻には【 2 】移動して見える。

| 【 1 】の語句 | ア おとめ イ いて ウ うお エ ふたご |

| 【 2 】の語句 | ア 東に約30° イ 東に約15° ウ 西に約30° エ 西に約15° |

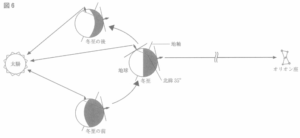

(2) オリオン座は冬至の真夜中に南の空高くに観測され、冬至の前後2か月ほどは夜間に南中するようすが観 測される。

図6は、冬至とその前後の太陽、地球、オリオン座の位置関係を表したものである。

① 北緯35゜地点での、冬至の太陽の南中高度として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号 を書きなさい。

ア 約90° イ 約78° ウ 約55° エ 約32°

② 北緯35゜地点での太陽とオリオン座の、冬至とその前後の南中高度の変化を説明した文として最も適切 なものを、

次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 太陽、オリオン座ともに、冬至とその前後で南中高度が変化する。

イ 太陽は冬至とその前後で南中高度が変化するが、オリオン座はほぼ変わらない。

ウ オリオン座は冬至とその前後で南中高度が変化するが、 太陽はほぼ変わらない。

エ 太陽、 オリオン座ともに、 冬至とその前後で南中高度はほぼ変わらない。

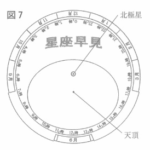

③ 図7は、北緯35゜地点で用いる星座早見を表している。図7の星座早見に描かれる黄道として最も適切なものを、 次のア~エから1つ選んで、 そ の符号を書きなさい。

[Ⅰ]

(1) エ

火山灰が押しかためられてできた岩石を凝灰岩という。

ア…石灰岩→サンゴの死がいが固まってできた岩石。もろく、塩酸で溶ける。

イ…チャート→ホウサンチュウなどの生き物の殻が固まってできた岩石。固く、塩酸で溶けない。

ウ…安山岩→火山岩の一種で、マグマが地表や地表付近で急激に冷やされてできた岩石。

(2) ウ

層の重なる順や厚さは露頭①・②・④と同じである。

(3) ア

地層は下にある層ほど古く、層Yは火山灰の層の下、層Zは火山灰の層の上にあるので、層Yは層Zよりも前にできたと考えられる。

(4) 【あ】ア 【い】イ

露頭②・④の地表の標高を10m、それより1m高い露頭①・③の地表の標高を11mとする。

火山灰の層Xの低(深)い方の標高を図3から求めると、露頭①は11.5m、露頭②は10m、露頭③は12m、露頭④10.5mになる。

下の図のような位置関係から、層Xは北東から南西に向かって低くなり、高さの差は最大で12-10=2 [m]となる。

[Ⅱ]

(1) 【1】エ 【2】ウ

冬至には、地球は太陽と反対の方向に地軸を傾けていて、地球から見て太陽と反対の方向にあるふたご座が真夜中に南中する。

星座は東から西に約1日で1°動くので、ウが適する。

(2) ①エ ②イ ③ウ

① 冬至の太陽の南中高度

=90-(35+23.4)≒32[゜]

② オリオン座は遠くにあるため、南中時の位置はほとんど変化しない。

③ 図7の星座早見は6月の12時の昼間の空で、黄道上の真南にある点が太陽の南中時の位置になる。太陽の南中高度は夏至

のころに最も高く、冬至のころに最も低いことから、黄道の図はウである。

化学変化に関する次の問いに答えなさい。

[Ⅰ] 表は、気体の発生方法についてまとめたものである。気体A~Dは酸素、水素、二酸化炭素、アンモニアのいずれかである。

| 気体 | A | B | C | D |

発生方法 | 亜鉛にうすい硫酸を加える。 | 二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加える。 | 石灰水にうすい塩酸を加える。 | 塩化アンモニウムと 水酸化カルシウムの混合物を加熱する。 |

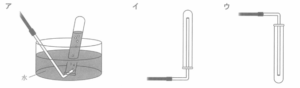

(1) 気体Aの集め方を表した模式図として最も適切なものを、次のア~ウから1つ選んで、 その符号を書きなさい。

(2) 気体Bを身のまわりのものから発生させる方法として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 卵の殻に食酢を加える。 イ ダイコンおろしにオキシドールを加える。

ウ 重そうを加熱する。 エ 発泡入浴剤に約60℃の湯を加える。

(3) 気体Cの水溶液について説明した文として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、 その符号を書きなさい。

ア 水溶液にフェノールフタレイン溶液を2、3滴加えると、水溶液の色は無色から赤色に変化する。

イ 水溶液にBTB溶液を2、3滴加えると、水溶液の色は青色に変化する。

ウ 水溶液を青色リトマス紙につけると、青色リトマス紙は赤色に変化する。

エ 水溶液を pH試験紙につけると、pH試験紙は青色に変化する。

(4) 気体A~Dについて説明した文として適切なものを、 次のア~エからすべて選んで、その符号を書きなさい。

ア 気体Aを集めた試験管の口にマッチの火を近づけると、音を立てて燃える。

イ 気体B、Cをそれぞれ集めた試験管に、火のついた線香をそれぞれ入れると、気体Bを集めた試験管に 入れた線香の火は消え、

気体Cを集めた試験管に入れた線香は激しく燃える。

ウ 同じ大きさで同じ質量の乾いたポリエチレンの袋を2枚用意し、同じ体積の気体A、Cをそれぞれ別のポ リエチレンの袋に入れてふくらませた。

その後、それぞれのポリエチレンの袋を密閉し、手をはなすと、 空気中に浮かび上がるのは、気体Cを入れたポリエチレンの袋である。

エ 1本の試験管に気体Dを集め、試験管の半分まで水を入れて気体Dをとかした後、フェノールフタレイン 溶液を2、3滴加えると、

水溶液の色は赤色に変化する。この気体Dの水溶液に気体Cをふきこみ続ける と、液の赤色が消える。

[Ⅱ] マナブさんとリカさんは、銅の粉末を加熱し、酸化銅に変化させる実験を行った。

図1は、加熱前の銅の質量と加熱後の酸化銅の質量の関係について表したグラフである。 また、酸化銅と活性炭の混合物を加熱したときの質量の変化を調べるために、あとの(a)~(d)の手順で実験を行った。ただし、酸化銅と活性炭の混合物が入った試験管では、

酸化銅と活性炭以外の反応は起こらないものとする。

<酸化銅と活性炭の混合物を加熱する実験>

(a) 酸化銅 4.00 g と活性炭 0.30gをはかりとり、よく混ぜ合わせた。

(b) (a)の混合物を試験管Aに入れ、 図2のように加熱したところ、 試験管Bの液体が白くにごった。

(c) 反応が終わったところで、ガラス管を試験管Bの液体から引きぬき、火を消した。

その後、目玉クリップでゴム管を閉じた。

(d) 試験管Aが冷めてから、試験管Aに残った加熱後の物質をとり出すとすべて赤色の物質であり、

質量をはかると3.20gであった。

(1) 試験管Bの液体として適切なものを、 次のア~エから1つ選んで、 その符号を書きなさい。

ア 水 イ 石灰水 ウ エタノール エ 塩素

(2) 次の会話文は、 マナブさん、リカさんと先生が実験の結果について教室で話していたときの会話の一部である。

リカさん : 試験管Aで起こる化学変化の化学反応式は【 X 】 となるね。

マナブさん : 加熱後の試験管Aに残った赤色の物質 3.20g はすべて銅であったと考えると、

化学反応式から酸化銅 4.00g と活性炭 0.30g がどちらも残ることなく反応したと考えられるね。

リカさん : 化学変化に関係する物質の質量の比はつねに一定であるから、酸化銅の質量は、活性炭の質量に比例しているんじゃないかな。

マナブさん : なるほど。 図1から、 加熱前の銅の質量は、加熱後の酸化銅の質量に比例していることが読みとれるね。

リカさん : そういえば、科学部で私の班では、酸化銅 6.00g と活性炭 0.50g を使って、同じ実験を行っ たよ。そのときはわからなかったけど、

加熱後の試験管には【 Y 】が化学変化せずにそのまま残っていたんだね。

マナブさん : 加熱後の試験管に残った物質の質量を調べることで、加熱前の試験管に入れた酸化銅と活性炭の質量がわかるかもしれないね。

先生 : おもしろい視点に気づきましたね。 質量以外に加熱後の試験管に残った物質の色にも注目する必要がありますよ。

マナブさん : 試験管に赤色と黒色の両方の物質が残る場合、その黒色の物質は、酸化銅と活性炭のどちらかが化学変化せずにそのまま

残っていると考えたらいいね。

リカさん : 科学部の先輩たちの班が実験した値で考えてみようよ。加熱後の試験管に残った物質の質量は 2.56 g、

加熱前の試験管に入れた活性炭の質量は 0.18g だったので、酸化銅が残るとすれば、

加熱前の試験管に入れた酸化銅は【 Z 】gとわかるよ。

マナブさん : なるほど。 他の条件でも調べてみたいね。

① 会話文中の【 X 】に入る化学反応式として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア CuO + C → Cu + CO2

イ 2CuO + C2 → Cu + 2CO2

ウ 2CuO + C → 2Cu + CO2

エ 2CuO + C2 → 2Cu + 2CO2

② 会話文中の【 Y 】に入る物質名と質量の組み合わせとして適切なものを、次のア~カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 酸化銅 0.05g イ 酸化銅 0.10g ウ 酸化銅 0.20g

エ 活性炭 0.05g オ 活性炭 0.10g カ 活性炭 0.20g

③ 会話文中の【 Z 】に入る数値はいくらか、 小数点第2位まで求めなさい。

[Ⅰ]

(1) ア

気体Aは水素、気体Bは酸素、気体Cは二酸化炭素、気体Dはアンモニアである。

ア…水上置換法…水に溶けにくい気体を集める方法。

イ…上方置換法…水に溶けやすい気体のうち、空気より密度が小さい気体を集める方法。

ウ…下方置換法…水に溶けやすい気体のうち、空気より密度が大きい気体を集める方法。

水素は水に溶けにくい気体なので、アの水上置換法が適切。

(2) イ

オキシドールは約3%の過酸化水素水であり、ダイコンに含まれる酵素は気体Bの発生方法の二酸化マンガンと同じはたらきをするので

イが適切。

(3) ウ

二酸化炭素の水溶液は酸性を示す。ア~エはすべて、 酸性かアルカリ性かを調べるものだが、

ア、イ、エはそれぞれアルカリ性の場合の記述である。

(4) ア、エ

イ…気体Bと気体Cに線香の火を近づけると、Bは激しく燃え、Cは火が消えるため不適。

ウ…気体Aは空気よりも密度が小さいため空気中で浮かび上がり、気体Cは空気より密度が大きいので下に沈むので不適。

[Ⅱ]

(1) イ

活性炭の炭素が酸化されて二酸化炭素が発生し、石灰水を白くにごらせる。

(2) ①ウ ②エ ③3.04(g)

② 酸化銅4.00gと活性炭0.30gが過不足なく反応するので、酸化銅6.00gと過不足なく反応する活性炭は

6.00÷4.00×0.30=0.45[g]

0.50-0.45=0.05[g]

が反応せずに残る。

③ 会話で、試験管に残った物質2.56gは酸化銅と銅の混合物と仮定した。

0.18gの活性炭と反応した酸化

0.18×4.00÷0.30=2.40[g]

0.18×3.20÷0.30=1.92[g]

の銅ができた。残った物質のうち、

2.56-1.92=0.64[g]が未反応の酸化銅なので、加熱前に試験管に入れた酸化銅は2.40+0.64=3.04[g]である。

力と圧力に関する次の問いに答えなさい。

[Ⅰ] 物体の運動について、次の実験1、2を行った。ただし、摩擦や空気の抵抗、 記録タイマー用のテープの質量は考えないものとする。

<実験1>

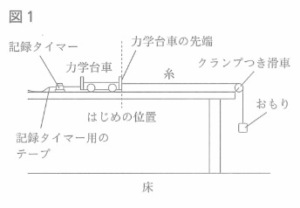

(a) 図1のように、1秒間に60回打点する記録タイマーを水 平面上に固定して、

記録タイマー用のテープを記録タイマーに通し、力学台車にはりつけた。

(b) 力学台車を図1のように置き、 動かないように手でとめた後、

おもりをつないだ糸を力学台車にとりつけ、クランプき滑車にかけた。

(c) 記録タイマーのスイッチを入れ、 力学台車から手をはなして力学台車の動きを

記録タイマーで記録し、おもり が床に衝突した後も記録を続け、

力学台車が滑車にぶつかる前に手でとめた。

図2は、 力学台車の動きが記録されたテープの一部であり、打点が重なり合って判別できない点を除いて、基準点を決めた。 図3は、 力学台車の動きが記録されたテープを基準点から 0.1秒 ごとに切り、グラフ用紙に並べてはりつけ、テープの基準点側から順に区間A~Iとした。

ただし、図3のテープの打点は省略してある。

(1) 図2において、基準点から0.1秒後に記録された打点として適切なものを、

図2のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

(2) 実験1の力学台車の運動について説明した次の文の【 1 】に入る数値として適切なものを、 あとのア~ウから1つ選んで、その符号を書きなさい。 また、 【 2 】、【 3 】に入る語句として適切なものを、あとのア~ウからそれぞれ1つ選んで、その符号を書きなさい。

区間A~Dそれぞれの力学台車の平均の速さは、【 1 】cm/sずつ大きくなっていく。

おもりは【 2 】の 中で床に衝突し、その後、 力学台車の速さは 【 3 】。

| 【 1 】の数値 | ア 0.24 イ 2.4 ウ 24 |

| 【 2 】の語句 | ア 区間D イ 区間E ウ 区間F |

| 【 3 】の語句 | ア 一定になる イ 小さくなっていく ウ 大きくなっていく |

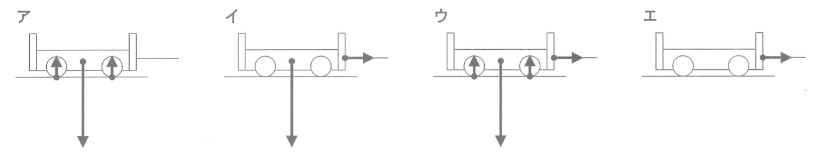

(3) 区間Hで力学台車にはたらいている力を図示したものとして適切なものを、次のア~エから1つ選ん で、その符号を書きなさい。

<実験2>

図1のように、力学台車をはじめの位置に戻し、力学台車は動かないように手でとめた。その後、力学台車とクランプつき滑車の間の水平面上の

ある位置に速さ測定器を置き、力学台車から手をはなして、 力学台車の先端が速さ測定器を通過したときの速さを測定した。

速さ測定器の示す値を読むと0.80m/sであった。

(4) 図3の区間C~Fのうち、力学台車の瞬間の速さが0.80m/sになる位置をふくむ区間として適切なものを、

次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 区間 C イ 区間D ウ 区間 E エ 区間 F

[Ⅱ] 物体にはたらく力について、次の実験を行った。実験1、3ともに容器は常に水平を保ち、水中に沈めても水そうの底につかないものとする。

ただし、100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとする。

<実験1>

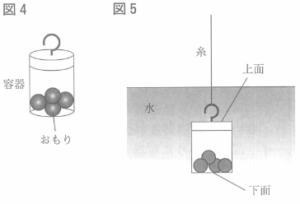

(a) 図4のように、円柱の形をした容器におもりを入れて密閉した。

(b) 図5のように、 糸に容器をつるし、 容器全体を水 中に沈めた。

(1) 図5のとき、円柱の形をした容器の上面、 下面にはたらく水圧の大きさについて説明した文として適切なものを、

次のア~ウから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア 容器の上面にはたらく水圧は下面にはたらく水圧より大きい。

イ 容器の上面にはたらく水圧は下面にはたらく水圧より小さい。

ウ 容器の上面にはたらく水圧は下面にはたらく水圧と等しい。

<実験2 >

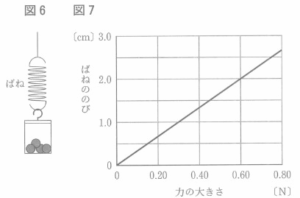

図6のような容器とばねを用いて、容器の中のおもりの数を変えながら、ばねに容器をつるし、

容器がばねに加えた力の大きさとばねののびをはかった。

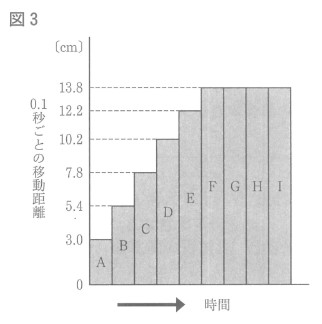

図7は、 ばねに加えた力の大きさとばねののびの関係を表したものである。

ただし、 ばねはフックの法則にしたがうものとする。

(2) 実験2で用いたばねが3.5cmのびているとき、ばねに 加わる力の大きさは何Nか、

小数点第2位まで求めなさ い。

<実験3>

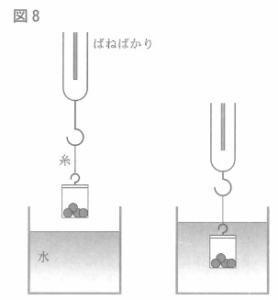

(a) 図4の円柱の形をした同じ容器を2つ用意し、それぞればねばかりの容器に入れるおもりの

数を変えて密閉し、容器A、Bとした。

(b) 図8のように、実験2のばねを用いて作成したばねばかりに容器を つるし、 水中にゆっくりと沈めていき、水面から容器の下面までの距離とばねばかりが示した値を表にまとめた。

| 水面から容器の下面までの距離〔cm〕 | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | ||

| ばねばかりが 示す値 〔N〕 | 容器 A | 0.60 | 0.53 | 0.46 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |

| 容器 B | 0.80 | 0.73 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||

(3) 実験2、3からわかることを説明した文として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書 きなさい。

ア ばねばかりに容器Aをつるし、容器A全体を水中に沈めたとき、水面から容器の下面までの距離が 大きいほど、

容器Aが受ける浮力の大きさは大きい。

イ ばねばかりに容器Aをつるし、水面から容器の下面までの距離が 6.0cm になるまで沈めたとき、 容器Aにはたらく力は重力と浮力のみである。

ウ ばねばかりに容器A、Bをそれぞれつるし、水面から容器の下面までの距離が6.0cmになるまで沈 めたとき、

容器Aが受ける浮力の大きさは容器Bが受ける浮力の大きさより小さい。

エ 容器Bのおもりを調節し、容器B全体の質量を30gにしたものをばねばかりにつるし、水中にゆっくり と沈めていくと、

容器B全体が水中に沈むことはない。

(4) 容器Aを実験2で用いたばねにつるし、水面から容器の下面までの距離が6.0cmになるまで水中に沈 めたとき、

水面から容器の下面までの距離が0cmのときと比べ、ばねは何cm縮むか、四捨五入して小 数第1位まで求めなさい。

[Ⅰ]

(1) ウ

記録タイマーは1秒間に60回打点するので、0.1秒間では打点は6回ということになる。基準点から6番目の打点はウ。

(2) 【1】ウ 【2】イ 【3】ア

① 区間AからDまで、 テープは0.1秒ごとに2.4cmずつ増えている。よって、平均の速さは2.4÷0.1=24[cm/s]ずつ大きくなる。

② 区間F以後のテープの長さが等しく、等速直線運動をしていることから、区間Eでおもりが床に衝突した。

(3) ア

等速直線運動をしている台車には、運動方向に力ははたらいていない。

(4) ア

区間Cの平均の速さ78cm/sなので、下の図のように区間Cのテープの中央での瞬間の速さが78cm/sとして、

テープの平均の速さが24cm/sずつ大きくなることから、区間Cの最後の点の瞬間の速さは、

78+12=90 [cm/s]

よって、瞬間の速さが0.80m/sとなる点は区間Cにある。

[Ⅱ]

(1) イ

水圧は、水深が深くなればなるほど大きくなるので、上面よりも下面に働く水圧の方が大きくなる。

(2) 1.05(N)

図7より、ばねは0.60Nの力で2.0cm伸びるので、0.30Nの力で1.0cm伸びる。

3.5cm伸びているときにばねに加わっている力は、0.30×3.5=1.05[N]

(3) エ

エ…容器Bにはたらく重力は0.3Nで、容器B全体が沈んだときにはたらく浮力は、

0.80-0.45=0.35[N]

重力よりも大きいので、容器B全体が沈むことはない。

(4) 1.2(cm)

実験2のばねは加わるカが1N減ると、2.0/0.6=10/3 [cm]縮む。

水面から容器Aの下面までの距離が6cmになったとき、0cmのときに比べてばねにかかる力は0.60-0.25=0.35[N]減少する。

よってばねは、

10/3×0.35=1.166・・・≒1.2 [cm]縮む。

家庭教師のやる気アシストは、兵庫県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。