香川県の2022年3月実施の令和4年度(2022年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

(一)a~dの点線部のついている漢字のよみがなを書け。

(二)①に 俺は言葉を失いかけた とあるが、徹が言葉を失いかけたのは、これまで川木をどのようなものと感じていた徹が、川木の発言のどのような点を意外に感じたからか。「川木に『勝ったときは徹のおかげだ』と言われ、これまで川木を」という書き出しに続けて、「…ような点を意外に感じたから」に続くように、三十五字以内で書け。

(三)②に 追い越し走とか俺すげえキツくってさ とあるが、川木は追い越し走についての話をする中で、徹にどのようなことを伝えようとしていると考えられるか。次の1~4から最も適当なものを一つ選んで、その番号を書け。

1、徹に印象的なできごとを思い出してもらうことで、日本で最後に出る試合でも、二人で一緒に勝負に挑みたいと伝えようとしている

2、川木を過大評価していた徹に、川木も様々な悩みを抱えながら練習に取り組む、ごく普通の選手であることを伝えようとしている

3、川木の言葉にいまだ納得しきれない徹に対し、具体的な出来事を通して、川木には真似のできない徹の良さを伝えようとしている

4、徹の卑屈な態度を指摘することを通して、徹が逃げずに川木を乗り越えていく事が、徹の成長につながると伝えようとしている

(四)本文中の□内にあてはまる表現として最も適当なものを、次の1~4から一つ選んで、その番号を書け。

1、笑いが止まらなくなって

2、和やかな気持ちになって

3、寂しさがこみあげて

4、居心地が悪くなって

(五)③の そしてダブルスにおいて選手の精神は、二つで一つだ とあるが、徹がこのことを意識したきっかけは、徹がどのようなことを知ったことだと考えられるか。その内容を 信念 という語を用いて、「…を知ったこと」に続くように、四十字程度で書け。

(六)④に 俺の背中をちゃんと見ててくれよ とあるが、このように言ったときの川木の気持ちはどのようなものだと考えられるか。次の1~4から最も適当なものを一つ選んで、その番号を書け。

1、川木は、負けても平常心を失わない徹にあこがれていたため、日本で暮らす徹と遠く離れることになっても、自分を忘れて欲しくないと思っている

2、川木は、地道な練習を欠かさない徹を温かく見守っており、新たな道へ踏み出す自分を誇らしく感じながらも、徹との別れを寂しく思っている

3、川木は、妥協せず努力を続ける徹の姿に励まされてきたため、これからも徹の存在を感じることで、前向きな自分であり続けたいと思っている

4、川木は、いつも冷静な態度で試合に臨む徹を目標にしており、一時の感情のすれ違いで、尊敬しあえる徹との関係を壊したくないと思っている

(七)本文中には、徹に自分の思いを伝えようとして空回りしている川木の様子を、徹が比喩的に捉えたことが表されている一文がある。その一文として最も適当なものを見つけて、初めの三字を抜き出して書け。

(八)本文中の徹について述べたものとして最も適当なものはどれか。本文全体の内容をふまえて、次の1~4から一つ選んで、その番号を書け。

1、川木の才能に引け目を感じていたが、川木の言葉に向き合ってその思いを知ったことで、新たな視点で川木との関係を捉え始めている

2、川木をうらやましく思うばかりで視野を狭くしていたが、川木が悩みを打ち明けたことで、川木に対して仲間意識が生まれ始めている

3、川木の留学にあせりと失望を感じていたが、出会ってからの思い出を語り合ったことで、共に目標に向け努力する決意が芽生えている

4、川木を説得することを半ばあきらめかけていたが、人知れず努力する川木の姿に気づいたことで、憧れの思いが沸き上がっている。

【解答】

(一) 【正答 a こうてい b ただよ(わせて) c ていねい d きざ(まれて)】

(二) 【正答 別次元の存在だと感じていた徹が、川木の発言の自分を頼りにしている(ような点を意外に感じたから)】

(三) 【正答 3】

(四) 【正答 4】

(五) 【正答 誰にも気づかれていないと思っていた下を見ないという自分の信念に、川木が気づいていたこと(を知ったこと)】

(六) 【正答 3】

(七) 【正答 一人で】

(八) 【正答 1】

【解説】

(二) 「別次元の存在」だと思っていたこと、「頼っている」ことに意外に感じたと記述されていればよい。

(三) 1は日本最後の試合については触れられていないので不適。2は川木も様々な悩みを抱えながら練習に取り組むが不適、4は徹の卑屈な態度を指摘するが不適。

(四) 直後の「遮ろうと」からマイナスイメージの言葉だと分かる。3,4のうち、4の方が適切。

(五) 誰にも気づかれていないと思っていた「信念」に気づいていたことを記述すればよい。

(六) 1は負けても平常心を失わない徹の部分の記述がないため不適。2は全体的に不適。4は少し表現がオーバーであるため不適。

(七) 物語前半で出てくるボールの部分に注目すればよい。

(八) 2は川木が悩みを打ち明けたが不適。3は川木の留学にあせりと失望を感じていたが不適。4は全体的に不適。

(一)①の おはし は、現代かなづかいでは、どう書くか。ひらがなを用いて書き直せ。

(二)②に 語りければ とあるが、これはだれが何をしたことを表現しているのか。次の1~4から最も適当なものを一つ選んで、その番号を書け。

1、京の知人を訪ねていた中納言が、京の町で若者が歌っていた謡について尋ねたこと

2、中納言を訪ねてきた京の人が、京の若者の間で流行している謡を話題に出したこと

3、京の町中で中納言に出会った若者が、近頃気に入っている謡を中納言に教えたこと

4、中納言の館に滞在していた京の若者が、中納言に求められて京の謡を披露したこと

(三)③に 中納言感じ給ひて とあるが、中納言が感心したのはなぜか。それを説明しようとした次の文の□内にあてはまる言葉を、本文中からそのまま抜き出して、五字以内で書け。

「なんと趣深い春雨だことよ。花が散らない程度に降ってくれ」という意味を持つ謡が、広く一般に通用する世の□を含んでいると感じたため

(四)④で いかで本業を失ふべきや とあるが、これはどういう意味か。次の1~4から最も適当なものを一つ選んで、その番号を書け。

1、どうして本業を失わないといえるのか

2、どうすれば本業を失っても許されるのか

3、どうして本業を失うことがあるものか

4、どうすれば本業を失わなくてすむのか

(五)本文の中で述べられている、茶や香、猿楽などの諸芸と学問についての、中納言と筆者の考えとして最も適当なものを、次の1~4から一つ選んで、その番号を書け。

1、中納言は諸芸や学問を本来の職務を果たしたうえでなすべきものと考えており、筆者は諸芸や学問を追究することを最優先とするべきと考えている

2、中納言は諸芸や学問を文化として奨励すべきと考えており、筆者は本来の職務を果たす妨げにならない程度に諸芸を楽しむのがよいと考えている

3、中納言は諸芸や学問をいずれもやりすぎないことがよいものと考えており、筆者は天下を治める道に通じる学問は諸芸とは異なるものと考えている

4、中納言は諸芸や学問を国を治めるために必要な教養と考えており、筆者は諸芸や学問などよりも家や国のことを大切に思うべきであると考えている

【解答】

(一) 【正答 おわし】

(二) 【正答 2】

(三) 【正答 ことわり】

(四) 【正答 3】

(五) 【正答 3】

【解説】

(一) 助詞と語頭以外の「はひふへほ」は「わいうえお」になおす。

(二) 1は京の知人を訪ねていた中納言が不適。3は京の町中で中納言に出会った若者が不適。4は中納言の館に滞在していた京の若者が不適。

(三) 傍線部直後の中納言の発言に注目。

(四) 筆者は本業を見失うようなことは学問にはないと述べている。ここから「本業を見失うことはない」ということを言っているのだと分かる。

(五) 中納言は茶道や香道や猿楽や学問は本来の職務を見失わない程度にするべきだと考えているが、筆者は学問はほかの芸事と違って本来の職務を見失うようなものではないと考えている。

(一)a~dの点線部のついているかたかなの部分にあたる漢字を楷書で書け。

(二)①の 相互 と、上下の文字の意味のつながり方が同じ熟語を、次の1~4から一つ選んで、その番号を書け。

1、就職

2、歓喜

3、必要

4、温泉

(三)②に 聞き手がしゃしゃり出ては、そのダイナミズムは絶たれてしまう とあるが、筆者がこのようにいうのは、「物語」がどのようなもので、聞き手にはどのようなことが求められると考えているからか。「物語は、それが語られた時の雰囲気や」という書き出しに続くように、本文中の言葉を用いて、五十字以内で書け。

(四)③に 聞くという行為が根本的である とあるが、筆者がこのようにいうのはどうしてか。次の1~4から最も適当なものを一つ選んで、その番号を書け。

1、相手の全体性をより強く認識するためには、意識的に新しい物語を生み出していく必要があり、聞くという行為はその手段として最も効果的だから

2、人は聞かれるという行為を経て認識を再構築するものであり、聞くという行為そのものが、自然や社会との関係の再構築を促すはたらきを持つから

3、合意形成のために必要なコミュニケーションには、みずからの認識よりも、聞くという行為を通して構築されていく新しい物語のほうが重要だから

4、私たちが新しい物語を想像するためには、誰かに聞かれるという行為を通して、自らの認識を周りに深く理解させていかなければならないから

(五)第9⃣段落は、本文中においてどのような役割を果たしているか。次の1~4から最も適当なものを一つ選んで、その番号を書け。

1、既に述べられた「感受性」とはつながりのない一般的な具体例を用いることで、この後に話の内容が大きく変化することを伝える役割

2、聞くべきことの内容を分かりやすく挙げることにより、後で述べられる「共同認識」を構築する際に用いる問いかけ方を例示する役割

3、相手の全体性を再構築するために想像すべきことの具体例を示して、ここまでに述べられてきた「物語」の創造性についてまとめる役割

4、話を聞くときに働かせるべき「想像力」の例を挙げることにより、後に述べられている感受性がどういうものかを捉えやすくする役割

(六)④に 生活者の「意味世界」を重視し とあるが、生活者の「意味世界」を重視するべきだと筆者がいうのはどうしてか。それを説明しようとした次の文のア、イの□内にあてはまる最も適当な言葉を、本文中からそのまま抜き出して、アは十字以内、イは二十字以内でそれぞれ書け。

(ア)を用いて解釈するのではなく、現場の人々の視点に立ち、物事を見たり考えたりすることによって、それぞれの世界には、(イ)ということに気づくことができるから。

(七)⑤に 社会のダイナミズムや多元性への想像力 とあるが、これはそのような想像力のことをいっているのか。次の1~4から最も適当なものを一つ選んで、その番号を書け。

1、自分が現在直面している事象そのものだけでなく、その変化や背後にあるであろう多くの要素に対してできる限り広範に想像できる力

2、自分が実感している現実の表面的な部分の観察に基づいた客観的な考察を通して、過去に起こった事実とその背景を鮮明に想像できる力

3、実際に見聞きしたことで地域社会の全体像を把握するために、現実の様々な情報を集めて今後の社会の変化について明確に想像できる力

4、地域社会では様々な事実が絡み合い広がっていることを理解したうえで、その歴史にとらわれず未来のことについて多様に想像できる力

(八)⑥の 一様でない の意味として最も適当なものを、次の1~4から一つ選んで、その番号を書け。

1、同じ状態ではない

2、見通しが立たない

3、すぐに理解できない

4、意思が統一できない

(九)次の会話文は、⑦の 「フレーム」 とはどのような枠組みであるかを理解するために、春男さんたちが授業で話し合ったときの内容の一部である。次の文中のⒶ~Ⓓの傍線部のうち、本文から読み取れる内容と異なっているものを一つ選んで、その記号を書け。

春男-私たちは、自分の身の回りで起きていることの意味を自分なりに捉えるときには、Ⓐ意識しているかどうかは別にして、必ず何かしらの枠組みを通して考えることになるんだね。そんなことは、気にしたことなんてなかったね。

夏希-自分と同じ体験をした他の人が、その体験をどう思っているかについて考えるときは、できるだけ相手の立場に立って考えようとしてもⒷ人によって生活や文化が違うので、相手と全く同じ枠組みで見ているとは限らないと思うよ。

秋人-同じ枠組みを選ぼうと努力しても、それぞれの生き方が違うわけだから、やっぱり違いは生じてくるよ。けれど、自分を取り巻く世界を認識するのに枠組みを通さずにいられない以上、Ⓒ自分や相手の枠組みを意識しながら相手の話を聞くことが大切だと思うんだ。だって、自分の枠組みの幅を広げないと、世界への認識は深まらないから。

冬美-相手がどのような枠組みで世界を理解しているかを常に意識して、Ⓓ相手と同じ枠組みで物事を捉えようとすることでゆるぎない枠組みを構築していくことが大切になるよね。

(十)本文を通して筆者が特に述べようとしていることは何か。次の1~4から最も適当なものを一つ選んで、その番号を書け。

1、「聞く」という行為は他社との関わりを通して共同認識を構築してくれるだけでなく、物事の真実を明らかにすべき時にも非常に有効なものとなる

2、想像力を働かせて「聞く」ことが地域社会を理解する唯一の手段であるため、みずからの認識の再構築よりも想像力を養うことを優先すべきである

3、相手の全体性を会話の中で再構築するためには、言葉や感覚に対して自分の感性を働かせることなく受け身の姿勢で話を「聞く」ことが必要である

4、多面的で流動的な自然や社会と私たちとの関係の再構築のため、社会全体への感受性を働かせて「聞く」という行為を続けていく事が求められる

【解答】

(一) 【正答 a 単 b 複雑 c 政策 d 前提】

(二) 【正答 2】

(三) 【正答 聞き手と語り手の相互作用といった条件のもとで創造されるもので、聞き手には積極的に相手を受容すること(が求められると考えているから)】

(四) 【正答 2】

(五) 【正答 4】

(六) 【正答 ア:決められた枠組み イ:代替できない固有の価値があり、意味がある】

(七) 【正答 1】

(八) 【正答 1】

(九) 【正答 Ⓓ】

(十) 【正答 4】

【解説】

(二) 同じ意味の組み合わせの熟語を選べばよい。

(三) 5段落の「聞き手と語り手の相互作用やその場の空気といった条件下で創造」を参照。

(四) 7段落の「自然との関係、社会の中での関係を再構築するときの、最も基本的かつ根本的な方法が『聞く』という行為である」と4⃣段落の「聞かれるという行為によって、みずからの認識を再構築する」を参照。

(五) 10段落では想像力の大切さが述べられていて、9段落に具体例が載っている。

(六)ア 「意味世界」とは、直後の13段落で述べられているように、人が自分を取り巻く世界について持っている解釈の体系である。それを重視するとは「決められた枠組みで物事を見るのではなく、現場の人々の意味世界から何かを見よう、考えよう」という姿勢をもつこと。

(六)イ 14段落の「それぞれの地域、それぞれの人生には~まずもって大切なことだ」とあり、意味世界を重視することで「決して代替できない固有の価値」が見えてくるということ。

(七) 「マクロからミクロまでの様々な背景」に「思いをいたす」ことだと説明されている。

(八) 「一様ではない」とは、一つの様子ではない、同じ状態ではないということ。

(九) Ⓓの「ゆるぎない枠組みを構築していくことが大切」という内容が合致しない。

(十) 「聞く」という行為は「社会の中での関係を再構築するとき」に必要不可欠なものであり、「聞く」ことには「感受性」と「想像力」が求められることが文章の後半で述べられている。

あなたは国語の授業で、「成長するために大切なこと」について議論しています。最初にクラスメートの太朗さんが次のような意見を発表しました。あなたなら太郎さんの発言に続いてどのような意見を発表しますか。あなたの意見を、あとの条件1~条件3と〔注意〕に従って、書きなさい。

太郎:私は、成長するためにはいろいろな人からの助言をしっかり受け止めることが大切だと思います。実際に、部活動で悩んでいた時に、先輩からアドバイスをいただいて、新しい考え方に気づくことができました。周囲の助言をよく聞くことで、これからも私は成長していけると思います。皆さんは、成長するためにはどのようなことが大切だと思いますか。

条件1 太郎さんの意見をふまえて、「成長するために大切なこと」に対するあなたの意見を書くこと。

条件2 身近な生活における体験や具体例を示しながら書くこと。

条件3 原稿用紙(25字詰×11行=省略)の正しい使い方に従って、二百五十字程度で書くこと。ただし、百五十字(六行)以上書くこと。

〔注意〕

一、部分的な書き直しや書き加えなどをするときは、必ず「ますめ」にとらわれなくてよい。

二、題名や氏名は書かないで、本文から書き始めること。また、本文の中にも氏名や在学(出身)校名は書かないこと。

(例)

私は、成長するために大切なことは、失敗をおそれずに挑戦することだと思います。子どもの頃から私は人前で話すことが苦手でしたが、中学二年生のときに、先生のすすめもあり、勇気を出してスピーチへの参加を決めました。はじめは上手く話せませんでしたが、練習を重ねるうちに少しずつ自信がつき、本番の後には大きな達成感を得ることができました。また、授業や部活動でも積極的に発言できるようになりました。これらはすべて、思い切って挑戦してみたからこその結果です。苦手な事にも一歩踏み出してみることが成長につながると思います。

次の(1)~(6)に答えなさい。

(1)次の文は,民主政治について説明したものの一部である。(あ)・(い)にあてはまる語句として正しいものを,ア~エからそれぞれ1つずつ選びなさい。

現在,日本を含めて多くの民主主義国家の政治は,自分たちの意見を代表する人を選び,選ばれた人が議会という場で,物事を決定していく(あ)がとられている。しかし,代表者が話し合いをしても,意見がまとまらないこともある。そこで,物事を決定するための最終的な方法として(い)がとられている。

ア 直接民主制

イ 間接民主制

ウ 全会一致

エ 多数決の原理

(2)日本国憲法では,労働者に保証されている労働基本権(労働三権)がある。そのうち,団結権とはどのような権利か,書きなさい。

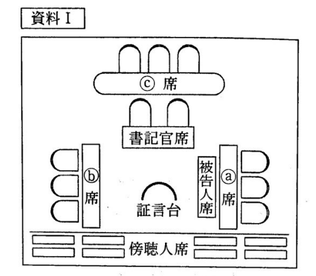

(3)資料Ⅰは,ある刑事裁判の法廷の座席位置を模式的に表したものであり,ⓐ席~ⓒ席は,弁護人,裁判官,検察官のいずれかの座席位置である。ⓐ~ⓒの組み合わせとして正しいものを,ア~エから一つ選びなさい。

ア ⓐ₋検察官 ⓑ₋裁判官 ⓒ₋弁護人

イ ⓐ₋検察官 ⓑ₋弁護人 ⓒ₋裁判官

ウ ⓐ₋弁護人 ⓑ₋裁判官 ⓒ₋検察官

エ ⓐ₋弁護人 ⓑ₋検察官 ⓒ₋裁判官

(4)市場メカニズムにおいて,生産者どうしで相談をして競争を避ける取り決めなどを行うことは,独占禁止法に よって禁じられている。この法律を運用し,企業間での価格や数量などの協定,不当な商品表示などを取りしまり,ルールある競争社会の実現を目ざしている機会を何というか,書きなさい。

(5)企業に関して述べた文として誤っているものをア~エから1つ選びなさい。

ア 企業は,財やサービスをつくり出す活動を,専門的・組織的に行っている。

イ 企業は,資本をものに,原材料や道具・機械,労働力を準備する。

ウ 企業は,私企業・公企業ともに,生産を通じて利益の追求を目的としている。

エ 企業は,労働を通じて人と人とが,互いに協力し合いながら営む経済主体である。

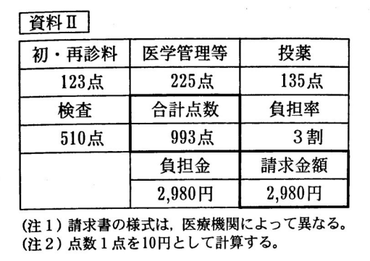

(6)資料Ⅱは,ある病院で受診した際に受け取った請求書の一部である。資料Ⅱから,かかった医療費と実際に支払う金額には違いがあることがわかる。これは,日本のある社会保証制度によるものであるが,この制度の名称を1つあげて,かかった医療費と実際に支払う金額の大小関係がどのようになるか,書きなさい。

(1) 【正答 あーイ いーエ】

(2) 【正答 (例)労働者が団結して労働組合を結成する権利。】

(3) 【正答 エ】

(4) 【正答 公正取引委員会】

(5) 【正答 ウ】

(6) 【正答 (例)健康保険により,実際に支払う金額はかかった医療費より小さい。】

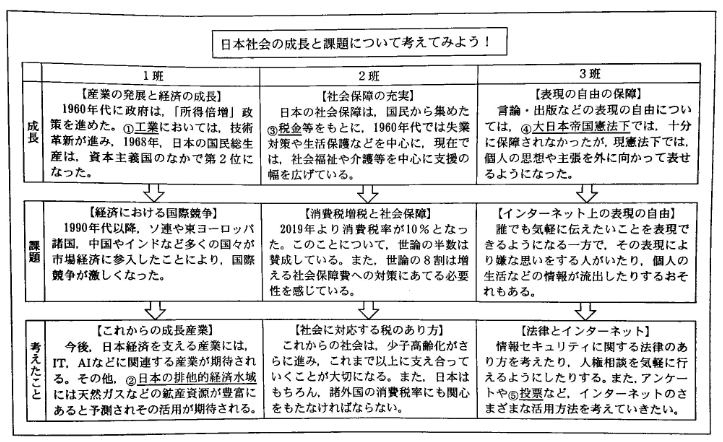

いずみさんのクラスでは, 社会科の授業で興味をもった日本社会の成長と課題について, 各班ごとに考え,クラスで発表することになった。下は,各班で考えた内容をまと めたものである。(1)~(5)に答えなさい。

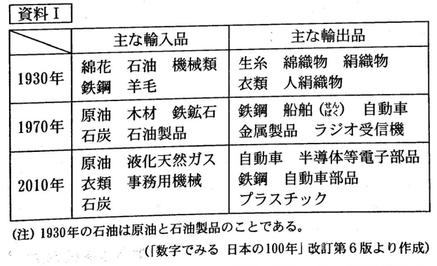

(1)1班は,下線部①の移り変わりについて発表するために,資料Ⅰを作成した。資料Ⅰは,わが国の主な輸入品と輸出品の推移を表している。資料Ⅰから読み取れることとして誤っているものを,ア~エから1つ選びなさい。

ア 1930年の主な輸出品は,繊維工業などの軽工業にかかわるもの,1970年の主な輸出品は,金属工業などの 重化学工業にかかわるものとなっている。

イ 1970年は,鉄鉱石や原油を原料や燃料として輸入し,鉄網や金属製品などを製造して輸出する加工貿易による工業が行われている。

ウ 1970年の主な輸入品には,電力や動力のエネルギー資源となる鉱山資源があり,2010年の主な輸出品には,レアメタルと呼ばれる鉱山資源がある。

エ 2010年の主な輸出品には,IC(集積回路)などを生産する先端技術産業にかかわるものが含まれている。

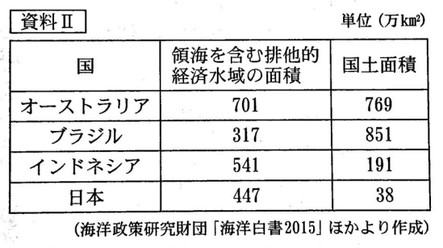

(2)1班はさらに,下線部②に関する調べ,資料Ⅱを作成した。資料Ⅱは,オーストラリア,ブラジル,インドネシア,日本について,領海を含む排他的経済水域の面積と国土面積をそれぞれ表したものである。領海を含む排他的経済水域の面積と国土面積の関係は,インドネシアと日本の場合,他の2国と比べるとどのようになっているか,書きなさい。また,そのような関係になっているのは,インドネシアと日本の国土にどのような特徴があるからか,書きなさい。

(3)下線部③に関して,(a)・(b)に答えなさい。

(a)次の文は,下線部③の種類について述べたものである。正しい文になるように,文中のⓐ・ⓑについて,ア・イのいずれかをそれぞれ選びなさい。

税金は,政府の活動にとって中心的な資金源である。特に中央政府の資金源にあたるのが,ⓐ[ア 国税 イ 地方税]であり,ⓑ[ア 住民税や固定資産税 イ 法人税や相続税]などの種類がある。

(b)消費税と所得税に関して説明した文として正しいものを,ア~エから1つ選びなさい。

ア 消費税は,税金を納める人と実際に負担する人が同じである。

イ 消費税は,低所得者も高所得者も購入するときの税負担の額が同じである。

ウ 所得税は,高所得者の税負担を軽くする分,低所得者が多く負担する。

エ 所得税は,消費税と比べて効率的に税金を集めることができる。

(4)下線部④に関して,(a)・(b)に答えなさい。

(a)資料Ⅲは,大日本帝国憲法下で開催された,ある集会の写真である。資料Ⅲの集会は,多くの警察官の監視の中で行われている。言論・集会の自由などの自由権は,大日本帝国憲法では,どのような制限の中で認められていたか,書きなさい。

(b)日本国憲法においては,精神活動の自由が保証されており,その中に集会・結社・表現の自由が保証されている。次のア~エのうち,精神活動の自由にあてはまるものを2つ選びなさい。

ア 信教の自由

イ 職業選択の自由

ウ 居住・移動の自由

エ 学問の自由

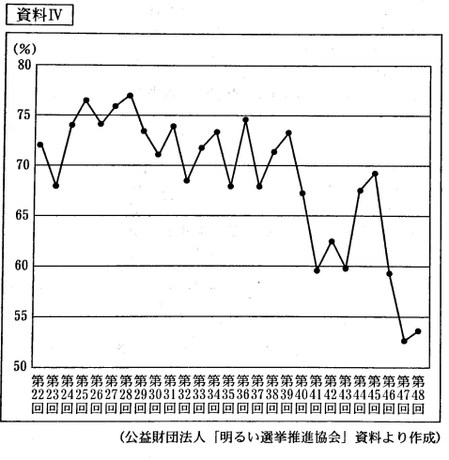

(5)3班は,下線部⑤に関してインターネットを使って調べていると,資料Ⅳを見つけた。資料Ⅳは,第22回(1946年)から第48回(2017年)までの衆議院議員総選挙における投票率の推移を表している。いずみさんは,資料Ⅳを根拠にして,日本の選挙の課題について,次のように考えた。(①)・(②)にあてはまる言葉を,それぞれ書きなさい。ただし,(②)は,「投票率」,(②)は,「有権者」という語句を用いて,書きなさい。

資料Ⅳからは,第22回から第48回にかけて上下の変動はあるが,(①)という課題がうかがえる。このような状況が進むとすると,議会で(②)した決定が行われているということになり,当選した議員や選挙,議会での決定に対する信頼性を低下させてしまうのではないかという課題もある。

これらの課題を解決するには,選挙の意義を再確認したり,期日前投票制度や不在社投票制度など選挙権を保証する制度を活用したりすることが私たち国民に必要だと考える。また,私たちは18歳になると,選挙権をもつようになる。私たちが投票することで,私たちの意見を政治に反映し,よりよい社会をつくっていきたい。

(1) 【正答 ウ】

(2) 【正答 面積の関係ー(例)インドネシアと日本は,国土面積よりも排他的経済水域の面接が大きい。 国土の特徴ー(例)インドネシアと日本は島国だから。】

(3)(a) 【正答 ⓐア ⓑイ】

(3)(b) 【正答 イ】

(4)(a) 【正答 (例)法律の範囲内という制限の中で認められていた。】

(4)(b) 【正答 ア・エ】

(5) 【正答 ①(例)投票率が低くなっている ②(例)一部の有権者の意向のみを反映】

家庭教師のやる気アシストでは、毎年スタッフが関西エリア各府県の入試問題を分析し、例年の傾向や次年度に向けての対策を行っています!

教育の現場は時代に合わせて目まぐるしく変化していくため、毎年対策を考えていく必要があります。「家庭教師って塾に比べて受験対策とかしっかりしてくれるの…?」とご質問いただくことも多いですが、ご安心ください!家庭教師だからこそ、お子さんの志望校、志望校の傾向など個々に合わせてより細やかなサポートをすることができるんです!

受験指導について気になることやわからないことがあればまずはアシストまでご連絡ください。専門スタッフがお子さんの受験勉強についてご相談に乗らせていただきます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。