高知県の2022年3月実施の令和4年度(2022年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

次の1~4の問いに答えなさい。

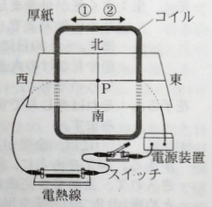

1.次の図のように,コイルを水平に置いた厚紙に差し込んで固定し,コイルに電流を流してコイルのまわりにできる磁界のようすを調べた。コイルに電流が流れていないとき,方位磁針を点Pの位置に置くと,方位磁針のN極は北を指した。次に,スイッチを入れ,コイルに電流を流すと,点Pの位置に置かれた方位磁針のN極は南を指した。さらに,方位磁針を取り除いた後,コイルのまわりの厚紙の上に鉄粉を一様にまき,磁界のようすを調べた。 このことについて,次の(1)・(2)の問いに答えなさい。

(1)コイルに電流を流したとき,点Pの位置における磁界の向きとコイルに流れる電流の向きはどのようになるか。磁界の向きを南向き,北向き,電流の向きを図中の①,②から選ぶとき,その組み合わせとして正しいものを,次のア~エから一つ選び,その記号を書きなさい。

ア.磁界の向き―北向き 電流の向き―➀

イ.磁界の向き―南向き 電流の向き―➀

ウ.磁界の向き―北向き 電流の向き―②

エ.磁界の向き―南向き 電流の向き―②

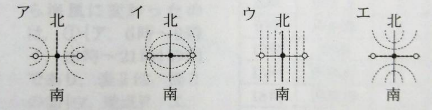

(2)コイルのまわりの磁界によって,鉄粉はどのような模様になるか,最も適切なものを,次のア~エから一つ選び,その記号を書きなさい。ただし●は点P,〇はコイルの位置,—-は鉄粉がつくる模様を表したものである。

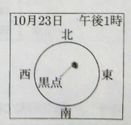

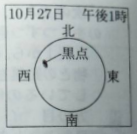

2.図は,天体望遠鏡に遮光板と太陽投影板を固定して,10月23日と27日の午後1時に,太陽の表面にある黒点のようすを観察し,スケッチしたものである。このことについて,次の(1)・(2)の問いに答えなさい。

(1)図のように,黒点の位置が西の方へ移動していた理由として最も適切なものを.次のア~エから一つ選び,その記号を書きなさい。

ア.地球が自転しているから。

イ.地球が公転しているから。

ウ.太陽が自転しているから。

エ.太陽が公転しているから。

(2)黒点が黒く見えるのはなぜか,その理由を簡潔に書きなさい。

3.カルメ焼きをつくるとき,砂糖水を加熱し,ベーキングパウダーを入れてかき混ぜるとふくらんでくる。これは,ベーキングパウダーに含まれている炭酸水素ナトリウムを加熱すると気体が発生する性質を利用したものである。この気体について調べるために,下の図のような実験装置をつくり,炭酸水素ナトリウムを加熱して気体を発生させる実験を行った。このことについて,次の(1)・(2)の問いに答えなさい。

(1) 炭酸水素ナトリウムを加熱して発生した気体は何か,化学式で書きなさい。

(2) この実験では,図のように試験管Aの口を少し下げておく必要がある。試験管Aの口を下げておく理由を,簡潔に書きなさい。

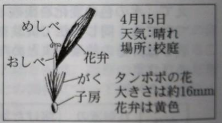

4.かいとさんは,校庭に生えていたタンポポの花をルーペで観察した。次の図は,かいとさんが,観察したタンポポの花をスケッチしたものである。このことについて,次の(1)~(3)の問いに答えなさい。

(1) タンポポの花のように,手に持って動かせるものを観察するときのルーペの使い方として正しいものを,次のア~エから一つ選び,その記号を書きなさい。

ア.ルーペを目に近づけ,観察するものを前後に動かして,よく見える位置で観察する。

イ.ルーぺを観察するものに近づけ,顔を前後に動かして,よく見える位置で観察する。

ウ.ルーペと目,ルーペと観察するものの距離をそれぞれ20cmほどに保ち観察する。

エ.観察するものを目から20cmほど離し,ルーペを前後に動かして,よく見える位置で観察する。

(2)かいとさんがかいたスケッチには,記録のしかたとして適切でないところがある。次のア~エから一つ選び,その記号を書きなさい。

ア.スケッチの中に,観察するものの各部の名前を書いている。

イ.その日の天気など,観察するものとは関係のない情報を書いている。

ウ.大きさや色など,文字で観察するものの情報を表している。

エ.観察するものが立体的に見えるように,影をつけている。

(3)タンボボの花は,多くの花が集まってできており,一つ一つの花は,花弁が5枚くっついた弁花である。タンポポと同じ合弁花類に分類される植物を,次のア~エから一つ選び,その記号を書きなさい。

ア.アブラナ

イ.ユリ

ウ.ツツジ

エ.マツ

1

(1) 【正答 イ】

点Pに置いた方位磁針の向きから磁界は南向きである。上側のコイルでは,東の方向から見て右回りの磁界ができるので,右ねじの法則より電流の向きは➀である。

(2) 【正答 ア】

2

(1) 【正答 ウ】

太陽の自転とともに黒点も移動する。

(2) 【正答 (例)まわりに比べて温度が低いから。】

3

(1) 【正答 CO₂】

(2) 【正答 (例)生じた液体が試験管Ano加熱部分に流れ込むのを防ぐため。】

4

(1) 【正答 ア】

(2) 【正答 エ】

(3) 【正答 ウ】

合弁花類は双子葉類の分類である。

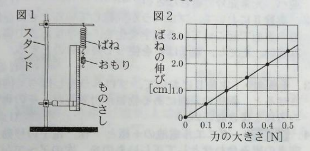

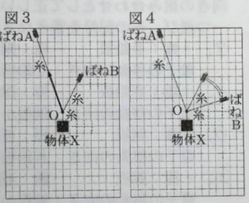

力のはたらきとばねの伸びについて調べるために,ばねや糸を用いて次の実験Ⅰ・Ⅱを行った。このことについて,下の1~5の問いに答えなさい。 ただし,100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとし,ばねと糸の質量および糸の伸びは考えないものとする。

実験Ⅰ.図1のように,ばねに1個10gのおもりをつるし,おもりが静止した後,ばねの伸びを測定した。図2は,おもりの数を1個ずつ増やしていき,得られた結果をもとにグラフにまとめたものである。

実験Ⅱ.図3のように3本の糸を1点で結び,その結び目を点Oとする。結んだ糸の1本に物体Xをつるし,他の2本にばねAとばねBをそれぞれつなぎ,異なる方向に引き,物体Xを静止させた。図3に示した矢印は,ばねAにつないだ糸が点Oを引く力を表したものである。

次に,ばねAの引く向きが変わらないようにして,ばねAとばねBを引く力を調節しながら,ばねBの引く向きを図4のように変え,物体Xを静止させた。ただし,図3,図4のばねAとばねBは,実際のばねの伸びのようすを表してはいない。

1.実験Ⅰで,おもりをつるすとばねが伸びたのは,力の「物体を変形させる」というはたらきによるものである。力には大きく三つのはたらきがある。「物体を変形させる」というはたらきと「物体を支えたり持ち上げたりする」というはたらきの他に,どのようなはたらきがあるか,簡潔に書きなさ

2.図5は,実験Ⅰにおいておもりにはたらく力とばねにはたらく力の一部を表したものである。図中のア,イ,ウの矢印はそれぞれ,ばねがおもりを引く力,おもりがばねを引く力, おもりにはたらく重力を示している。力のつり合いの関係にある二つの力と,作用・反作用の関係にある二つの力を,ア〜ウからそれぞれ選び,その記号を書きなさい。ただし,ア〜ウの矢印が示す力は本来は一直線上にあるが,ここでは見やすくするためずらして表している。

3.実験Ⅰで使ったばねに物体Yをつるすと,ばねの伸びが4.5cmになった。物体Yの質量は何gか。

4.実験Ⅱにおいて,ばねAとばねBの位置が図3の状態のとき,ばねA,ばねBそれぞれにつないだ糸が点Oを引く力の合力を,力の矢印を使って図3にかき入れなさい。

5.実験Ⅱにおいて,ばねAとばねBの位置が図4の状態のとき,ばねBの伸びは,図3の状態のときのばねBの伸びの何倍か。

1 【正答 (例)物体の運動の状態を変化させる。】

2 【正答 (力のつり合いの関係)アとウ,(作用・反作用の関係)アとイ】

3 【正答 90g】

ばね1Nの力で1.0÷0.2=5.0㎝伸びる。物体Yにはたらく重力は4.5÷5.0=0.9N=90g。

4 【正答 右図】

5 【正答 √2/2倍】

図3でばねBが引く力の大きさは,√(2²+4²)=2√5。

図4では,√(3²+1²)=√10。

ばねの伸びは力の大きさに比例するので,図4のばねの伸びは図3のときの

√10/2√5=√2/2倍

次の1・2の問いに答えなさい。

1.生物のからだの成り立ちについて,次の(1),(2)の問いに答えなさい。

(1) 右の図は,ある被子植物の葉の内部に存在する細胞の模式図であり,図中の○あは核を示している。核について述べた文として適切なものを,次のア~エからすべて選び,その記号を書きなさい。

ア.植物の細胞のみに見られ,細胞を保護するとともに,植物のからだを支える役割も担っている。

イ.動物と植物の細胞に共通して見られ,酢酸オルセインによく染まる。

ウ.光を吸収し,二酸化炭素と水からデンプンなどを合成する光合成を行っている。

エ.DNAを大量に含んでおり,親の形質が子に伝わる遺伝に関わる。

(2)次の文は,多細胞生物のからだの成り立ちについて述べたものである。【 い 】・【 う 】に当てはまる語を書きなさい。

被子植物の根・茎・葉や,セキツイ動物の胃や小腸などのように,特定のはたらきを受けもつ部分を【 い 】という。【 い 】は,形やはたらきが同じ細胞が集合することで形成された【 う 】が,何種類か集まってできたものである。被子植物のからだは,根・茎・葉以外にも,花や果実など,さまざまな【 い 】が集まって構成されている。

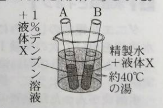

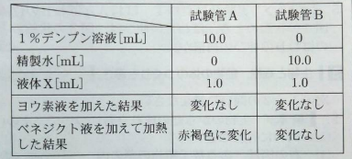

2.あきらさんとふゆみさんは,消化酵素であるアミラーゼについて学習した後,植物にもアミラーゼが存在するか調べることにした。二人は,種子にデンプンを多く含むオオムギは,発芽のときにアミラーゼでデンプンを分解して使っていると考えた。そこで,発芽したオムギの種子を用いて,次の実験を行った。あとの表は,この実験の結果をまとめたものである。このことについて,あとの(1)・(2)の問いに答えなさい。

実験.

操作1.オオムギの種子を水に浸し,暗い所に置いて発芽させたものを,精製水ですすいだ後によくすりつぶし,ろ過した。このろ過した液を「液体X」とした。

操作2.試験管Aに,1%デンプン溶液10.0ml,液体X1.0mLを入れてよく混ぜ合わせ,右の図のように試験管Aを約40℃の湯が入ったビーカーに入れ,10分間置いた。

操作3.試験管Bに,精製水100mL,液体X1.0mLを入れてよく混ぜ合わせ,上の図のように試験管Bを約40℃の湯が入ったビーカーに入れ,10分間置いた。

操作4.試験管A,試験管Bからそれぞれ水溶液を5.0mLずつ取って,別々の試験管に移し,ヨウ素3滴ずつ加えてよく混ぜ合わせ,色の変化を調べた。

操作5.試験管A,試験管Bに残った液体それぞれに沸騰石を入れ,ペネジクト液を少量加えた後,試験管を振りながら加熱した。

(1) 験管Aの液体にベネジクト液を加えて加熱した結果,赤褐色に変化したのは,デンプンが分解され,「ある物質」がいくつか結合した物質が生じたためである。デンプンを構成する単位である「ある物質」とは何か,その名称を書きなさい。

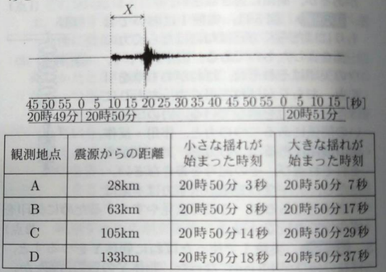

(2) あきらさんは,実験における試験管Aと試験管Bの結果を見て,発芽したオオムギの種子にもアミラーゼが含まれていると結論づけた。しかし,ふゆみさんは,液体Xのはたらきでデンプンが分解されたと言うためには,あきらさんと一緒に行った実験に加えて,次の操作6~8を行う必要があると考えた。このことについて,下の➀・②の問いに答えなさい。

操作6.別の試験管Cを用意し,1%デンプン溶液,精製水,液体Xを右の表のような分量で入れてよく混ぜ合わせ,試験管Cを約40℃の湯が入ったビーカーに入れ,10分間置く。

操作7.試験管Cから水溶液を5.0mL取って別の試験管に移し,ヨウ素液を3滴加えてよく混ぜ合わせ,色の変化を調べる。

操作8.試験管Cに残った液体に沸騰石を入れ,ベネジクト液を少量加えた後,試験管を振りながら加熱する。

➀あきらさんの出した結論が正しいかどうかを試験管Aと試験管Cの変化を比べて確認するためには,試験管Cに入れる液体の体積をそれぞれ何mlにすればよいか。表中の【 え 】~【 か 】に当てはまる適切な数字を,それぞれ書きなさい。

②あきらさんの結論が正しいとき,操作7と操作8を行った場合に,それぞれどのような変化が起こるか,簡潔に書きなさい。

1

(1) 【正答 イ,エ】

(2) 【正答 い.器官 う.組織】

2

(1) 【正答 ブドウ糖】

ブドウ糖が多数結合するとデンプンになる。

(2)➀【正答 ➀え.10.0 お.1.0 か.0】

液体Xの働きを確かめる実験なので,その他の条件を同じにする必要がある。

デンプンの量は等しく,液体Xの代わりに同じ量の精製水を入れればよい。

(2)②【正答 (操作7)青紫色に変化する。 (操作8)変化しない。】

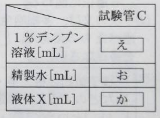

ダニエル電池のしくみについて調べるために,金属板と水溶液を用いて次の実験Ⅰ・Ⅱを行った。このことについて,あとの1~5の問いに答えなさい。

実験Ⅰ.図1のように,銀のイオンを含む水溶液が入った試験管の中に亜鉛版を入れると,亜鉛板の表面に銀が付着した。同様に,マグネシウムのイオンを含む水溶液に亜鉛板を入れると,亜鉛板の表面には変化がなかった。

実験Ⅱ.次の図2のように,ダニエル電池用水槽の内部をセロハンで仕切り,水槽の一方に硫酸亜鉛水溶液を,もう一方に硫酸銅水溶液を,水溶液の液面の高さが同じになるように入れた。亜鉛板を硫酸亜鉛水溶液に,銅板を硫酸銅水溶液にそれぞれ入れ,亜鉛板と銅板をプロペラつき光電池モーターにつなぐと,プロペラが回転した。プロペラをしばらく回転させた後,亜鉛版と銅板の表面のようすを観察した。

1.実験Ⅰの結果から,銀,亜鉛,マグネシウムの3種類の金属を,イオンになりやすいものから順に並べ,元素記号で書きなさい。

2.実験Ⅱにおいて,プロペラが回転しているときに亜鉛板の表面で起こっている化学変化を,化学反応式で書きなさい。ただし,電子e⁻を使って表すものとする。

3.実験Ⅱにおいて,プロペラをしばらく回転させると,銅板の表面にある物質が付着した。その物質の名称を書きなさい。

4.ダニエル電池の+極と-極,電子の移動の向きの組み合わせとして正しいものを,次のア~エから一つ選び,その記号を書きなさい。

ア.+極:亜鉛板 -極:銅板

電子の移動の向き:亜鉛板から銅板へ

イ.+極:亜鉛板 -極:銅板

電子の移動の向き:銅板から亜鉛板へ

ウ.+極:銅板 -極:亜鉛版

電子の移動の向き:亜鉛板から銅板へ

エ.+極:銅板 -極:亜鉛板

電子の移動の向き:銅板から亜鉛版へ

5.実験Ⅱのダニエル電池用水槽内では,硫酸亜鉛水溶液と硫酸銅水溶液はセロハンによって仕切られている。セロハンが果たしている役割を,「イオン」の語を使って,簡潔に書きなさい。

1 【正答 順に,Mg,Zn,Ag】

2 【正答 Zn→Zn²⁺+2e⁻】

3 【正答 銅】

銅板の表面は出,銅イオンが電子を受け取って,銅になっている。

4 【正答 ウ】

亜鉛版が電子を放出しているので,-極となる。電子の移動の向きは-極から+極であるので,亜鉛版から銅板へと移動する。

5 【正答 (例)2種類の水溶液が簡単には混ざらないが,電流を流すために必要なイオンは少しずつ通過できるようにする役割。】

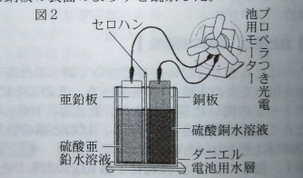

次の図は,ある地震について,震源から離れたある地点の地震計の記録を表したものである。地震計の記録から,初めに小さな揺れが起こり,しばらく続いた後,遅れて大きな揺れが起こったことがわかる。下の表は,この地震における,観測地点A.B.C.Dの電源からの距離と揺れが始まった時刻をまとめたものである。このことについて,あとの1~5の問いに答えなさい。

次の図は,ある地震について,震源から離れたある地点の地震計の記録を表したものである。地震計の記録から,初めに小さな揺れが起こり,しばらく続いた後,遅れて大きな揺れが起こったことがわかる。下の表は,この地震における,観測地点A.B.C.Dの電源からの距離と揺れが始まった時刻をまとめたものである。このことについて,あとの1~5の問いに答えなさい。

1.図中のXは,小さな揺れが始まってから大きな揺れが始まるまでの時間を表している。この時間を何というか,書きなさい。

2.地震を伝える波には,P波とS波の2種類がある。P波とS波について述べた文として最も適切なものを,次のア~エから一つ選び,その記号を書きなさい。

ア.震源では,先にP波が発生し,続いてS波が発生する。

イ.震源から離れた地点では,P波がS波より先に到着する。

ウ.地震によっては,P波とS波のどちから一方しか発生しないことがある。

エ.一般に,P波によって起こる揺れは,S波によって起こる揺れに比べて大きい。

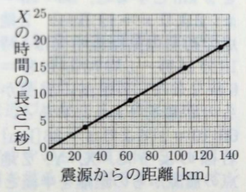

3.観測地点A,B,C,Dについてまとめた表をもとに,震源からの距離とXの時間の長さの関係を表すグラフを,実験でかき入れなさい。

4.この地震は,何時何分何秒に発生したと考えられるか,書きなさい。

5.地震の「震央」とは何か,簡潔に書きなさい。

1 【正答 初期微動継続時間】

2 【正答 イ】

3 【正答 下記図】

4 【正答 20時49分59秒】

地点ABの震源からの距離の差は,63-28=35㎞。

P波の到達時刻の差は5秒であるので,P波の速さは35÷5=7㎞/s。

震源から地点Aに到達するまでにかかる時間は,28÷7=4秒。

5 【正答 (例)震源の真上の地表の点。】

家庭教師のやる気アシストでは、毎年スタッフが関西エリア各府県の入試問題を分析し、例年の傾向や次年度に向けての対策を行っています!

教育の現場は時代に合わせて目まぐるしく変化していくため、毎年対策を考えていく必要があります。「家庭教師って塾に比べて受験対策とかしっかりしてくれるの…?」とご質問いただくことも多いですが、ご安心ください!家庭教師だからこそ、お子さんの志望校、志望校の傾向など個々に合わせてより細やかなサポートをすることができるんです!

受験指導について気になることやわからないことがあればまずはアシストまでご連絡ください。専門スタッフがお子さんの受験勉強についてご相談に乗らせていただきます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。