京都府の2020年3月実施の令和2年度(2020年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

京都府の理科は中期試験のみ実施されます。

難易度としてはやや易です。構成としては小問集合はなく、物理・化学・地学・生物の4分野から2つずつ出る計8つの大問で構成されています。

【京都府】令和2年度一般入学者選抜の過去問はこちらから

理科の過去問題はこちら>>

問1:実験結果についての会話中の空欄PとQに入る語句の組み合わせとして最も適当なものを選択肢ア~エの中から選ぶ問題です。

【・答え「ウ」】

だ液にはデンプンを分解する働きがあり、試験管Aのデンプンはだ液によって分解されヨウ素溶液には反応しなくなるので、空欄Pには「試験管B」が入ります。

また、デンプンの消化酵素はアミラーゼ。ペプシンはタンパク質の消化酵素なので空欄Qには「アミラーゼ」が入ります。

よって「ウ」を選択します。

問2:ヒトの消化器官の図中の選択肢W~Zの中から、ブドウ糖を吸収する器官と吸収されたブドウ糖を異なる物質に変えて貯蔵する器官をそれぞれ選ぶ。また、消化液に関して述べた文として最も適当なものを選択肢ア~エの中から選ぶ問題です。

【・答え「吸収する器官…Z,貯蔵する器官…W,ウ」】

(ア)胃液は「タンパク質」を分解する働きがあり、デンプンを分解するのは「だ液」なので誤り。

(イ)胆汁は「脂肪」を分解しやすい状態にするはたらきをもつので誤り。

(ウ)正しい。

(エ)だ液はデンプンにのみはたらき、タンパク質には作用しないため誤り。

よって、「ウ」を選択します。

問1:丸い種子を作る純系のエンドウのもつ、種子の形を決める遺伝子の組み合わせとして最も適当なものを選択肢ア~ウの中から選ぶ。また、メンデルの見いだした遺伝の法則のうち,ある一つの形質に対して対になっている遺伝子が減数分裂によって分かれ、それぞれ別々の生殖細胞に入ることを何の法則というか、ひらがな3字で答える問題です。

【・答え「ぶんり,ア」】

純系は対立遺伝子が同一のもののことです。丸い種子はAの遺伝子なので「ア」を選択します。

また、る一つの形質に対して対になっている遺伝子が減数分裂によって分かれ、それぞれ別々の生殖細胞に入ることを「分離の法則」といいます。

問2:実験の操作④で調べた種子のうち、操作②で調べた種子と種子の形を決める遺伝子の組み合わせが同じものの占める割合をとして最も適当なものを選択肢ア~エの中から選ぶ問題です。

【・答え「ウ」】

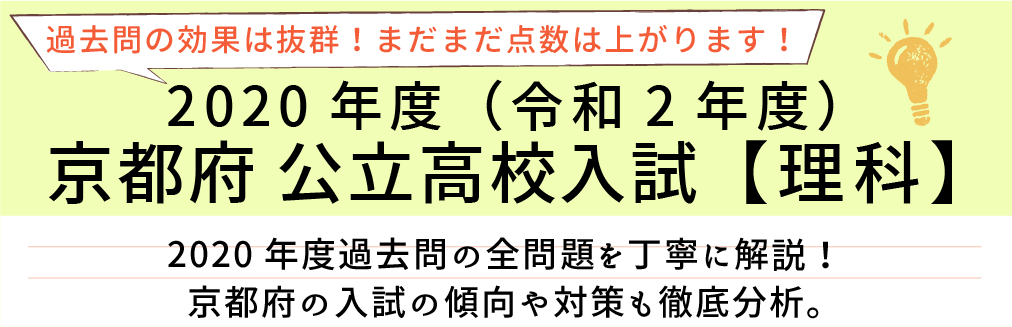

画像より、①AA×aa

②すべてAa(まるい種子)

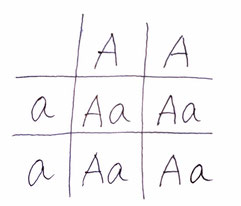

画像より、③Aa×Aa

④AA:Aa:aa=1:2:1 となるので、Aaの遺伝子をもつのは全体の1/2となります。

問3:遺伝子に関して述べた文として適当なものを選択肢ア~オの中から選ぶ問題です。

【・答え「ア,イ,エ」】

(ア)正しい。

(イ)正しい。

(ウ)誤り。無性生殖の場合はまったく同じ遺伝子を引き継ぎます。

(エ)正しい。

(オ)誤り。染色体の複製が行われてから、細胞の両端に移動します。

問1:星座を形づくる星々の特徴を説明した文中の空欄Xに入る最も適当な語句をひらがな4字で書く。また、文中の空欄YとZに入る表現の組み合わせとして最も適当なものを選択肢ア~カの中から選ぶ問題です。

【・答え「こうせい,エ」】

自ら光を出す天体を「恒星」(こうせい)といい、星座を形づくる恒星は太陽系の外側のみにあります。恒星のみたときの明るさは等級で表され、明るいほど数字は小さくなります。知識として覚えておくことが必要な問題です。

問2:シャッターを1時間開いたまま夜空を撮影した写真について最も適当なものを選択肢ア~オの中から選ぶ問題です。

【・答え「イ」】

問1:天気図を見ながら、前線の変化について述べた文章中の空欄に入る最も適当な語句をひらがな4字で書く問題です。

【・答え「ていたい」】

寒気と暖気の強さが同じくらいのときにでき、ほとんど動かない前線を「停滞」(ていたい)前線といいます。

問2:天気図中の前線A付近で雨が降るまでの過程を説明するために必要なものを選択肢ア~ケの中から3つ選び、順を追って説明できるように並べ替える問題です。

【・答え「キ→ウ→オ」】

前線A付近では、①寒気が暖気を押し上げるようにして北上する、②気団同士がつくる前線面の傾きが急になる、③狭い範囲で雨雲ができ、短時間に強い雨が降る。

よって、キ→ウ→オが適当です。

問3:測定の結果と、天気図からわかることについて述べた文章中の空欄に入る適当な表現を「海面」という語句を用いて6字以内で書く問題です。

【・答え「海面より高い」】

天気図の等圧線は海面を基準につくられる。よって、等圧線よりも高くなるのは、測定地点が海面よりも高いためと言えます。

問1:分子であるものを選択肢ア~オの中からすべて選ぶ問題です。

【・答え「ア,エ,オ」】

鉄や銅など、金属の単体や金属原子を含む化合物は分子をつくりません。ナトリウムやカルシウムも金属に含まれます。

(ア)分子(化合物)

(イ)分子をつくらない

(ウ)分子をつくらない

(エ)分子(単体)

(オ)分子(化合物)

問2:実験結果から考えて、加熱を繰り返して質量の変化がなくなったとき、物質が7.0g得られるとき、マグネシウムと化合する物質は何gになるか求める問題です。

【・答え「2.8g」】

0.3gのマグネシウムを加熱すると0.5gになり、0.6gだと1.0gになることから、マグネシウムを0.3g増やすと実験から得られる物質が0.5g増えるから7.0g得られるときは7.0÷0.5=14でマグネシウムが0.3×14=4.2gのときだから、4.2gのマグネシウムに結び付く物質の質量は7.0-4.2=2.8gとなります。

問3:マグネシウムと銅の化合物を加熱し質量を求める実験を繰り返し、、質量の変化がなくなったとき化合物が5.5g得られたとすると、最初に用意した化合物中の銅は何gか求める問題です。

【・答え「1.6g」】

問2から、加熱することによってマグネシウム0.3gあたり0.2gの物質と結びつくので、マグネシウム2.1gを加熱すると1.4gの物質と結びつきます。よって、結びついた後のマグネシウムの質量は3.5gとなり、全体が5.5gだったことから結びついた後の銅の質量は2.0gとなります。

銅だけを加熱したとき、加熱前の銅(Cu):結びついた後の物質(CuO)=4:5なので

4CuO=5Cu

5Cu=8=1.6(g)となります。

問1:<実験>のように液体を加熱して沸騰させ、出てきた気体を再び液体にして集める方法を何というかひらがな6字で書く。のまた、実験の結果からわかることをまとめた文章中の空欄XとYに入る語句の組み合わせとして最も適当なものをi群からそれぞれ選び、空欄Zに入る最も適切な表現をii群カ~ケの中から選ぶ問題です。

【・答え「じょうりゅう,(i)…イ (ii)…キ」】

沸点の違いを利用して複数の物質が混ざった液体から特定の液体を取り出す方法を「蒸留」(じょうりゅう)といいます。水よりエタノールの方が沸点が低いので、先にエタノールが取り出されたと考えられます。エタノールには可燃性があるので、よく火が付くほどエタノールが多く含まれます。

問2:海水から水を分けて取り出す実験で、水が最も多く得られるものを選択肢ア~エの中から選ぶ問題です。

【・答え「ウ」】

(ア)海水とⅣの容器が分かれているため、取り出すことができない。

(イ)海水がガスバーナーから離れているため海水が沸騰しない。

(ウ)正しい。冷水が、蒸発した海水を冷却する役割を果たす。

(エ)海水が蒸発すると空気中に出て行ってしまう。

問1:音に関する実験をまとめた文章中の空欄Xに入る数値として最も適当なものを選択肢ア~エの中から選ぶ問題です。

【・答え「イ」】

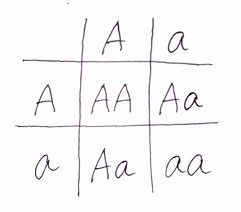

振動数(Hz)は「振動の回数(波の数)÷時間(秒)」で求められるので、

1(回)÷ 0.002(秒)= 500

よって「イ」が適当です。

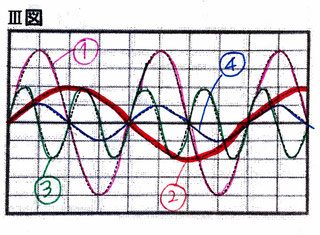

問2:音に関する実験で記録した音の波形(点線)のうち、最も適切なものをなぞる。また、実験をまとめた文章中の空欄YとZに入る語句の組み合わせとして最も適当なものを選択肢ア~エの中から選ぶ問題です。

【・答え「図…画像を参照,イ」】

①振幅が大きいので、操作①よりも強くはじいていると言えるので誤り。

②正しい。

③振動数が操作①よりも多いので誤り。

④振幅が小さいので、操作①よりも弱くはじいていると言えるので誤り。

問1:レール上を球が動く実験で、球が動き始めてからの時間が0.2秒から0.3秒までの間における球がレール上を動いた平均の速さを求める問題です。

【・答え「75cm/s」】

0.3秒のときの距離(13.5cm)から0.2秒のときの距離(6.0cm)を引くと7.5cmです。

求めるのは1秒あたりの速さなので、10倍して75cm/sが答えになります。

問2:実験結果の表から考えて、球が静止していた位置からレール上を動いた距離が120.0cmに達したのは、球が動き始めてから時間が何秒のときかを求める問題です。

【・答え「1.2秒」】

問3:球が動き始めてから0.1~0.3秒までの間、球が動き始めてから0.6~0.8秒までの間における球にはたらく球の進行方向に平行な力について述べた文として最も適当なものを選択肢ア~エの中からそれぞれ選ぶ問題です。

【・答え「0.1~0.3…ア,0.6~0.8…エ」】

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。