京都府の2021年3月実施の令和3年度(2021年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

京都府の理科は中期試験のみ実施されます。

今年の京都府の理科の難易度は難です。細かいところや考えないと解けない問題などが出てきます。幸い記述問題が少なく、計算自体はそこまで煩雑でないことが救いです。

構成としては、物理・化学・生物・地学の各分野から2つずつ出題され、計8つの大問で構成されます。

【京都府】令和3年度一般入学者選抜の過去問はこちらから

理科の過去問題はこちら>>

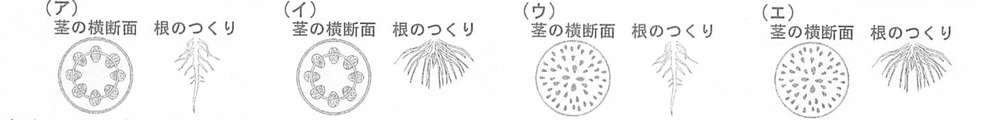

桜さんは、被子植物である植物Aと植物Bを用いて、次の<観察Ⅰ>・<観察Ⅱ>を行った。また、下のノートは桜さんが<観察Ⅰ>・<観察Ⅱ>の結果をまとめたものの一部である。これについて、下の問い(1)~(3)に答えよ。

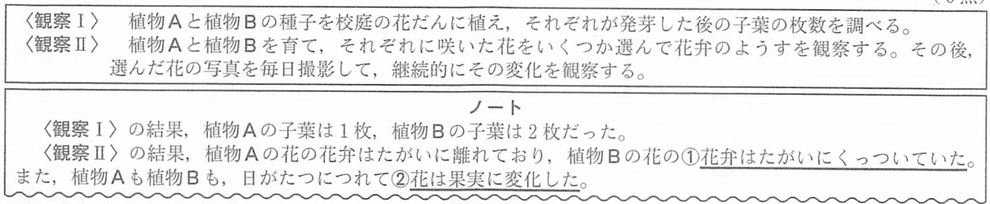

(1)ノート中の〈観察Ⅰ〉の結果から考えて、植物Aと植物Bにおけるそれぞれの茎と根のつくりの模式図の組み合わせとして適当なものを、次の(ア)~(エ)から一つずつ選べ。

(2)ノート中の下線部①花弁はたがいにくっついていたについて、植物Bの花のような、花弁がたがいにくっついている花を何というか、漢字3字で書け。

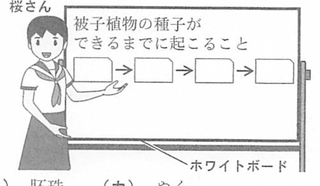

(3)ノート中の下線部②花の果実に変化したについて、桜さんは多くの被子植物の果実の中には種子があることを知った。次のⅰ群(ア)~(カ)のうち、種子になるものとして最も適当なもとを1つ選べ。また、桜さんは、右の図のようにホワイトボードにパネルを4枚並べて貼り、被子植物の種子ができるまでに起こることを説明することにした。下のⅱ群(サ)~(セ)は桜さんが作成したパネルである。被子植物の種子ができるまでに起こることを、順に追って説明できるように(サ)~(セ)を並べかえ、記号で書け。

ⅰ群 (ア)がく (イ)子房 (ウ)花弁 (エ)柱頭 (オ)胚珠 (カ)やく

ⅱ群

(サ)花粉管がのび、その中を精細胞が移動する。

(シ)受精卵が細胞分裂をくり返し、胚になる。

(ス)おしべの花粉が、めしべの柱頭につく。

(セ)精細胞の核と卵細胞の核が合体する。

(1) 【正答 エ、ア】

Aは単子葉類、Bは双子葉類であることがわかる。それぞれ適当な組み合わせはA・・・エ、B・・・ア

(2) 【正答 合弁花】

合弁花類と離弁花類がある。覚える。

(3) 【正答 ⅰ群 オ ⅱ群 ス→サ→セ→シ】

種子になるのは胚珠。これは知識なので覚える。

受粉の流れはおさえておく。

次の会話は、千夏さんと太一さんが理科部の活動中に交わしたものの一部である。これについて、下の問い(1)・(2)に答えよ。

(1)会話中の下線部①母親の子宮内で、子が養分などをもらうことである程度成長してから生まれるというふやし方を何というか、ひらがな4字でかけ。また、下線部②生物が変化するに関して、セキツイ動物の前あしに代表される相同器官は生物の変化を知る上で重要なものである。相同器官の説明として適切なものを次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)過去から現在に至るまで、種によって形やはたらきが異なる器官。

(イ)過去から現在に至るまで、種によらず形やはたらきが同じである器官。

(ウ)現在では種によって形やはたらきが異なるが、もとは同じ形やはたらきだったと考えられる器官。

(エ)現在では種によらず形やはたらきが同じだが、もとは違う形やはたらきだったと考えられる器官。

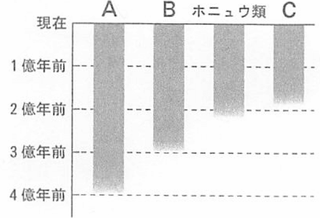

(2)右の図は太一さんが、鳥類、両生類、ハチュウ類、ホニュウ類が出現する年代についてまとめたものであり、図中のA~はそれぞれ鳥類、両生類、ハチュウ類のいずれかを表している。図中のA~Cのうち、ハチュウ類にあたるものとして最も適当なものを1つ選べ。また、シソチョウはその化石から、鳥類、両生類、ハチュウ類、ホニュウ類の4つのグループのうち、2つのグループの特徴をあわせもっていたことがわたっている。次の(ア)~(カ)のうち、シソチョウが特徴をあわせもっていたことがわかっている。次の(ア)~(カ)のうち、シソチョウが特徴をあわせもっていたとされるグループの組み合わせとして最も適当なもとを1つ選べ。

(ア)鳥類と両生類

(イ)鳥類とハチュウ類

(ウ)鳥類とホニュウ類

(エ)両生類とハチュウ類

(オ)両生類とホニュウ類

(カ)ハチュウ類とホニュウ類

(1) 【正答 たいせい、ウ】

多くの哺乳類に見られるもので胎生と呼ばれる。

卵から生まれるようなものは卵生と呼ばれる。

(2) 【正答 B、イ】

一番古い年代から存在するのが両生類、次が爬虫類なのでBが適当。

始祖鳥は恐竜から進化したとされている。そのため鳥類の特徴と爬虫類の特徴を併せ持つ。

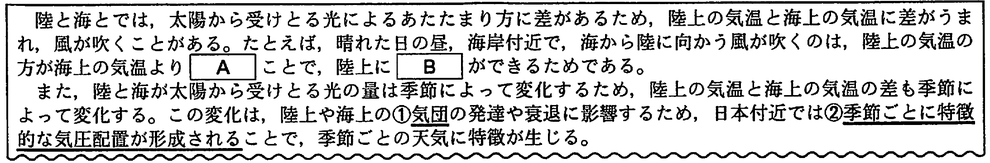

次の文章は、明日香さんが、陸上と海上の気温と日本の気象の関係について調べてまとめたものの一部である。これについて、下の問い(1)・(2)に答えよ。

(1)文章中の【A】・【B】に入る組み合わせとして最も適当なものを、次のⅰ群(ア)~(エ)から1つ選べ。また、文章中の下線部①気団について、下のⅱ群(カ)~(ク)の日本付近でみられる気団のうち、冷たく湿っているという性質を持つ気団として適当なものを1つ選べ。

ⅰ群

(ア)A 高くなる B 上昇気流 (イ)A 高くなる B 下降気流

(ウ)A 低くなる B 上昇気流 (エ)A 低くなる B 下降気流

ⅱ群 (カ)小笠原気団 (キ)シベリア気団 (ク)オホーツク海気団

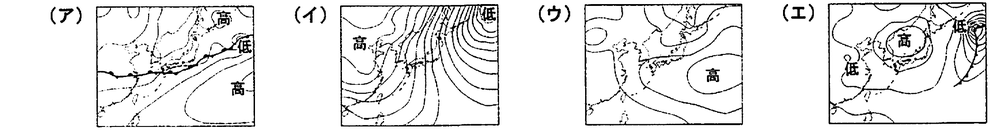

(2)文章中の下線部②季節ごとに特徴的な気圧配置が形成されるについて、次の(ア)~(エ)はそれぞれ、明日香さんが調べた日本付近の天気図のうち、春、つゆ、夏、冬のいずれかの季節の特徴的な天気図を模式的に表したものである。(ア)~(エ)のうち、冬の特徴的な天気図を模式的に表したものとして最も適当なものを1つ選べ。

(1) 【正答 ア、ク】

海から陸に風が吹くためには陸上で上昇気流ができる必要がある。

陸上で上昇気流ができるには陸上の気温の方が高くなればよい。

冷たく湿っているのはオホーツク海気団

(2) 【正答 イ】

西高東低が冬型の特徴的な気圧配置。

次の会話は、まもるさんと先生が月について交わしたものの一部である。これについて、下の問い(1)~(3)に答えよ。

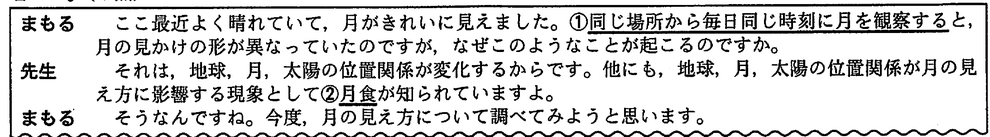

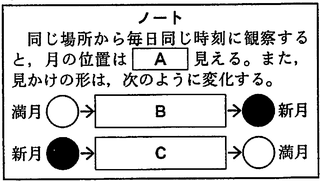

(1)会話中の下線部①同じ場所から毎日同じ時刻に月を観察するについて、右のノートはまもるさんが、京都府内の、周囲に高い山や建物がない自宅から、毎日同じ時刻に肉眼で月を観察し、月の位置や見かけの形についてまとめたものである。ノート中の【A】に入る表現として最も適当なものを、次のⅰ群(ア)~(ウ)から1つ選べ。また、ノート中の【B】・【C】にあてはまるものとして最も適当なものを、下のⅱ群(カ)~(ケ)からそれぞれ1つずつ選べ。ただし、月が暗くなっている部分を黒く塗りつぶして示している。

ⅰ群

(ア)日がたつにつれて東へ移動して

(イ)日がたつにつれて西へ移動して

(ウ)変わらず同じところに

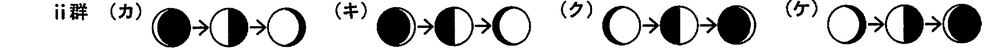

(2)会話中の下線部②月食について、まもるさんは地球上のある地点Xで月食が観測されているときに、地球、月、太陽がどのように並んでいるかを表すため、右のⅠ図のような月食を観測した地点を示した地球、Ⅱ図のような月、Ⅲ図のような太陽の、3つの模式図が用意した。これらを用いて、地点Xで月食が観測されているとき、地球、月、太陽がどのように並んでいるかを表したものとして最も適切なもとを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(3)次の文章は、地球から見たときの月と太陽の見え方について書かれたものである。文章中の【 】に入る適当な表現を、6字以内で書け。

(1) 【正答 ア、ケ、キ】

地球の時点により太陽と同じように星空や月も東からのぼり西に沈むように見える。

また、月が地球の周りを公転していることから同じ時刻に観察しても見える位置が少しずつ変化していく。

満月からだんだんと暗くなっていき新月になる。地球の影になることで月の満ち欠けが生じるので、太陽、地球、月の位置関係を理解していれば解ける

(2) 【正答 イ】

月食は月に当たる太陽の光が地球によって遮られることにより生じるので月と太陽の間に地球があればよい。

X地点が月の側を向いていればよいのでイが適当。

(3) 【正答 距離が近い】

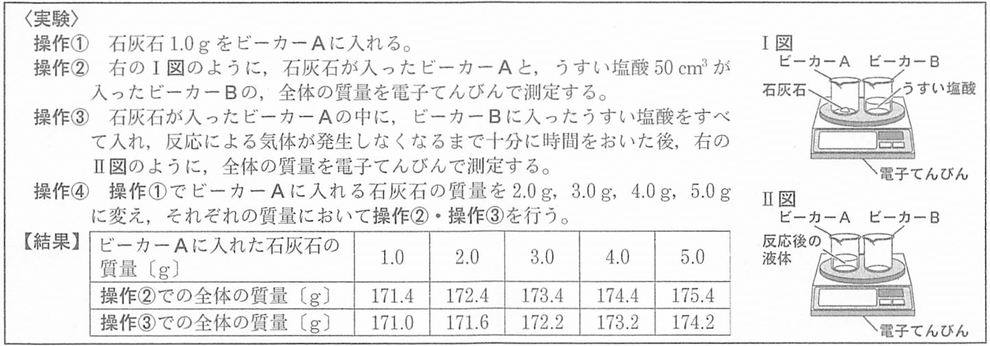

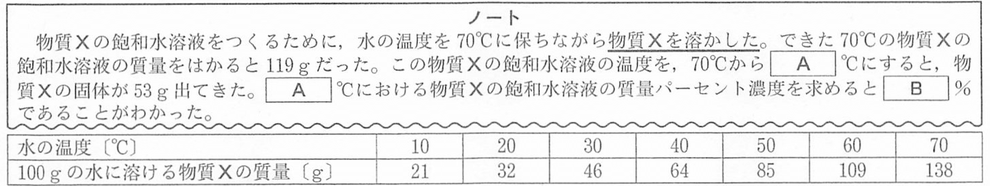

誠さんは、石灰石とうすい塩酸を用いて、理科室で次の<実験>を行った。これについて、下の問い(1)~(3)に答えよ。ただし、石灰石に含まれる炭酸カルシウムの割合は一定で、水の蒸発は考えないものとする。また、反応は炭酸カルシウムとうすい塩酸の間だけで起こるものとし、反応的に、発生した気体はすべてベビーカーの外に出て、それ以外の物質はビーカーの中に残るものとする。

(1)右のⅢ図は、誠さんが作成した4種類の原子のモデルであり、それぞれ酸素原子、炭素原子、水素原子、窒素原子のいずれかを表している。また、次の(ア)~(オ)は、ある5種類の分子を、Ⅲ図のモデルを用いて表したものである。(ア)~(オ)のうち1つが水分子、別の1つがアンモニア分子を表しているとき、〈実験〉の反応によって発生した気体の分子を表しているものとして最も適当なものを、(ア)~(オ)から1つ選べ。

(2)Ⅳ図は、〈実験〉における、ビーカーAに入れる石灰石の質量と、反応によって発生する気体の質量の関係を表すために用意したグラフ用紙である。【結果】から考えて、ビーカーAにいれる石灰石の質量が0gから5.0gまでの範囲のときの、ビーカーAに入れる石灰積の質量と反応によって発生する気体の質量の関係を表すグラフを、答案用紙の図に実践(ー)でかけ。

(3)操作④で石灰石の質量を5.0gに変えて操作②・操作③を行ったビーカーAに、さらに、〈実験〉で用いたものと同じ濃度のうすい塩酸を50㎝³加えることによる気体の発生について述べた文として最も適切なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)2.0gの気体が発生する。

(イ)1.2gの気体が発生する。

(ウ)0.8gの気体が発生する。

(エ)気体は発生しない。

(1) 【正答 オ】

ア:O2 イ:NH3 ウ:H2 エ:H2O オ:CO2

石灰石と塩酸による反応で生じる気体はCO2

オが適当。

(2) 【正答】

結果より質量の差は発生した気体の量であり、その値からグラフをかく

(3) 【正答 ウ】

5.0gに変えているので、1.2-0.4=0.8

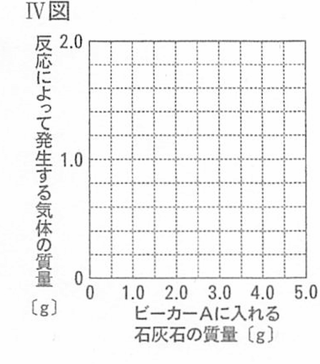

水の温度と水に溶ける物質の質量との関係を調べるために、純物質(純粋な物質)である物質Xの固体を用いて実験を行った。次のノートは、学さんがこの実験についてまとめたものの一部であり、下の表は、学さんが水の温度と100gの水に溶ける物質の質量との関係をまとめたものである。これについて、下の問い(1)・(2)に答えよ。ただし、水の蒸発は考えないものとする。

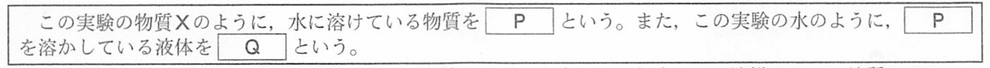

(1)ノート中の下線部物質Xを溶かしたに関して、次の文章は、物質の溶解について学さんがまとめたものである。文章中の【P】・【Q】に入る語句の組み合わせとして最も適当なものを、下の(ア)~(カ)から1つ選べ。

(ア)P 要素 Q 溶媒

(イ)P 溶質 Q 溶液

(ウ)P 溶媒 Q 溶質

(エ)P 溶媒 Q 溶液

(オ)P 溶液 Q 溶質

(カ)P 溶液 Q 溶媒

(2)表から考えて、ノート中の【A】に共通して入る数として最も適当なものを、次の(ア)~(カ)から1つ選べ。また、【B】に入る数値を、小数第1位を四捨五入し、整数で求めよ。

(ア)10 (イ)20 (ウ)30 (エ)40 (オ)50 (カ)60

(1) 【正答 ア】

液体に溶けている物質は溶質、溶質を溶かしている液体は溶媒、溶質が溶けた液体は溶液である。覚える。

(2) 【正答 イ、24%】

70℃の水100gに138gのXが溶ける。この時、238gの飽和水溶液ができる。

問題では119gの飽和水溶液ができたとあるので、50gの水に69gのXを溶かしたことがわかる。

ここから53g溶け出すので50gの水に16gのXが溶ける温度を考えればよい。

すなわち100gに32g溶ける温度なので表より20℃

また、32/132=0.24より24%

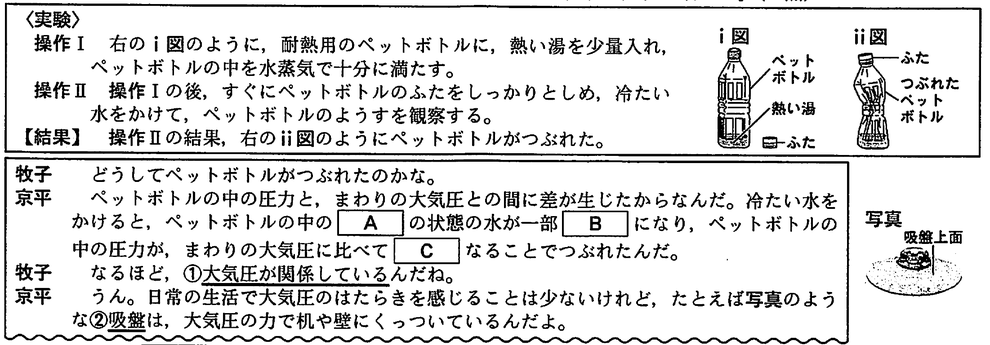

牧子さんち京平さんは、理科部の部活で次の<実験>を行った。また、下の会話は<実験>について、牧子さんと京平さんが交わしたものの一部である。これについて、下の問い(1)~(3)に答えよ。

(1)会話中の【A】~【C】に入る表現の組み合わせとして最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)A 液体 B 気体 C 大きく

(イ)A 液体 B 気体 C 小さく

(ウ)A 気体 B 液体 C 大きく

(エ)A 気体 B 液体 C 小さく

(2)会話中の下線部①大気圧が関係しているについて、次の(ア)~(エ)のうち、大気圧による現象を述べた文として最も適当なものを1つ選べ。

(ア)煮つめた砂糖水に炭酸水素ナトリウムを加えると、膨らんでカルメ焼きができた。

(イ)手に持ったボールを、宇宙ステーション内で離すと浮いたが、地上で離すと落下した。

(ウ)密閉された菓子袋を、山のふもとから山頂まで持っていくと、その菓子袋が膨らんだ。

(エ)からのペットボトルふたをしめ、水中に沈めて離すと、そのペットボトルが浮き上がった。

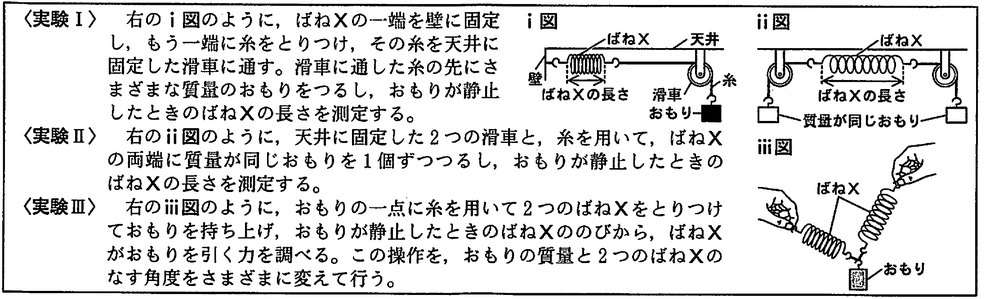

(3)会話中の下線部②吸盤について、右のⅲ図は写真の吸盤を円柱形として表したものである。ⅲ図において、吸盤上面の面積が30㎠、大気圧の大きさを10000Paとするとき、吸盤上面全体にかかる大気圧による力の大きさは何Nか求めよ。

(1) 【正答 エ】

温度を下げることで気体から液体になる変化が生じる。気圧差によって潰れているのでペットボトル内の圧力が小さくなっていることがわかる。

(2) 【正答 ウ】

ア:化学反応による気体の発生

イ:重力の話

エ:浮力の話

(3) 【正答 300N】

Paの定義よりPa=N/m^2

N=Pa*m^2であるから

1000003010^-4=300

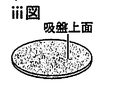

ばねや物体にはたらく力について調べるために、次の<実験Ⅰ>~<実験Ⅲ>を行った。これについて、下の問い(1)・(2)に答えよ。ただし、ばねXののびは、ばねXに加わる力の大きさに比例するものとし、糸や滑車にはたらく摩擦力、ばねXや糸の質量、糸ののび縮みは考えないものとする。

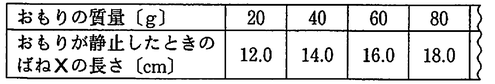

(1)ばねののびは、ばねにはたらく力の大きさに比例するという関係を何の法則というか、カタカナ3字で書け。また、右の表は、〈実験Ⅰ〉における、おもりの質量とおもりが静止したときのばねXの長さについてまとめたものの一部である。〈実験Ⅱ〉において、おもりが静止したときのばねXの長さが21.0㎝であったとき、表から考えて、おもり1個分の質量は何gであったか求めよ。

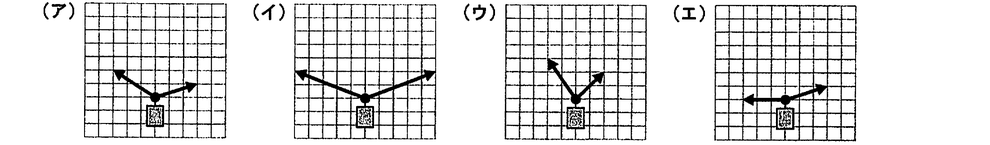

(2)〈実験Ⅲ〉において、2つのばねXがおもりを引く力の大きさと向きを、→を用いて方眼紙に表したところ、次の(ア)~(エ)のようになった。(ア)~(エ)のうち、最も質量の大きいおもりを用いたときの図として適当なものを1つ選べ。ただし、(ア)~(エ)の方眼紙の1目盛りはすべて同じ力の大きさを表しており、図中の●は力の作用点を示しているものとする。

(1) 【正答 フックの法則、110g】

フックの法則は用語として覚える。

表より20g増えると伸びは2cm大きくなっている。すなわち10g増えると1cm大きくなるから21cmの長さの時を考えると12cmの時から9cm大きくなっており、これは90g増えていると考えられるので110gが解答として適当。

(2) 【正答 ウ】

それぞれの合力を作図して比較する。ウが一番大きい

家庭教師のやる気アシストは、京都府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。