京都府の2022年3月実施の令和4年度(2022年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

今年度の京都府前期の国語は3つの大問に分かれています。全体的な難易度はやや難です。

大問1の読解問題(論説文)の難易度は標準~やや難です。記述問題はないですが、内容が少し難解です。

大問2の読解問題(論説文)の難易度は標準~やや難です。同じく、記述問題はないですが、内容が少し難解です。

大問3の古文の難易度はやや難~難です。これも同じで、記述はないですが、内容が少し難解です。

今年度の京都府中期の国語は2つの大問に分かれています。全体的な難易度は標準~やや難です。

大問1の古文の内容は標準~やや難です。記述問題はないですが、内容をしっかり理解する必要があります。

大問2の読解問題(論説文)の難易度は標準です。前期に比べて論旨の分かりやすい問題文です。

【京都府】令和4年度一般入学者選抜の過去問はこちらから

(1)本文中のaままならないの意味として最も適当なものを、次のⅠ群(ア)~(エ)から1つ選べ。また、本文中のdしょせんの意味として最も適当なものを、後のⅡ群(カ)~(ケ)から1つ選べ。

Ⅰ群

(ア)責任がとれない (イ)いつも変わらない (ウ)心が休まらない (エ)思いどおりにいかない

Ⅱ群

(カ)落ち着くところは (キ)長期的に捉えると (ク)悲しいくらいに (ケ)広い意味では

(2)本文中のbそうした痛みは、何によって引き起こされるものか。最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)他者と自分の価値観に相違がないこと。

(イ)他者や自分の気持ちを損なうような交流がないこと。

(ウ)他者に対する考えが自分の中で変化すること。

(エ)他者と自分が意思疎通をする中で食い違いが生じること。

(3)次の文は、本文中のc「あった」にすぎないものだとすればに関して述べたものである。文中の□に入る表現として最も適当なものを、後の(ア)~(エ)から1つ選べ。

痛みの意味が「あった」にすぎないものだとすることは、その人との関係がそれ以上にならないことを示しており、痛みを認め、□とすべきところを。しなかった状態を指している。

(ア)自分が求めることと相手の重要性を確認し、相手の振る舞いを見直そう

(イ)自分の行動や相手が重要であることを再確認し、相手の願望をかなえよう

(ウ)相手の重要性を認識し、自分の思いを踏まえて適切な行動を検討しよう

(エ)相手が重要でも、関係を希薄にすることによって自分の痛みを退けよう

(4)本文中のe陥るとf遡っての漢字の部分の読みをそれぞれ平仮名で書け。

(5)本文中のgうまく生きては、二つの文節に区切ることができる。この文節どうしの関係として最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)修飾・被修飾の関係 (イ)補助の関係 (ウ)主語・述語の関係 (エ)並立の関係

(6)本文中のh加タンの片仮名の部分を漢字に直し、楷書で書け。

(7)本文中のiそれの指す内容として最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)問いに対する答えが多様であると指摘し、たとえ真剣に臨んだとしても自分一人で問いを解決することはできないと思うことで痛みを回避すること。

(イ)問いの不完全さを示したり、問う者を非難したりして問いとしての意味を失わせて、自分が向き合うべきことはないと思うことで痛みを回避すること。

(ウ)問う者に一方的な評価を加えるために、論理の矛盾点を指摘して問いを破綻させ、自分が問われるべき理由はないのだと思うことで痛みを回避すること。

(エ)問いが難解だと指摘したり、問う者を追及して真意を解明したりして、問いが自分を非難するものとして不十分だと思うことで痛みを回避すること。

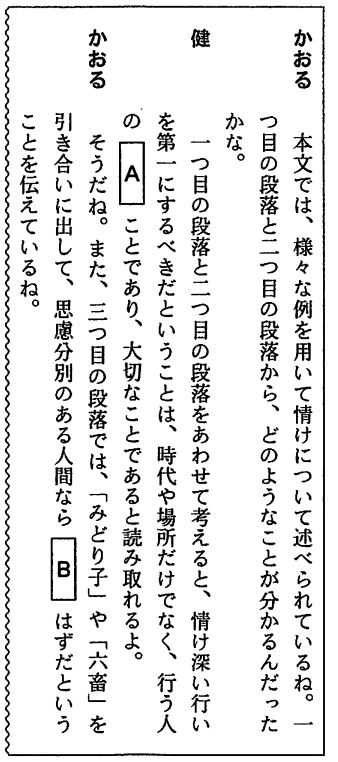

(8)次の会話文は、仁さんと唯さんが本文を学習したあと、本文について話し合ったものの一部である。これを読み、後の問い①・②に答えよ。

(1) 【正答 Ⅰ:エ Ⅱ:カ】

語彙問題

(2) 【正答 エ】

第一段落の内容から明白。

(3) 【正答 ウ】

ア:相手の振る舞いを見直そうが不適。

イ:悪くない選択肢。相手の願望を叶えようが最適ではない。

エ:本題に沿っていないため不適。

(4) 【正答 e:おちい(る) f:さかのぼ(って)】

漢字問題

(5) 【正答 ア】

文法問題。「うまく」が「生きて」を修飾している。

(6) 【正答 加担】

(7) 【正答 イ】

ア:自分一人で問いを解決することは~の部分が不適。

ウ:悪くない選択肢。一方的な評価を~の部分が最適ではない。

エ:本題に沿っていないため不適。

(8)A 【正答 心の在り方を示すもの】

第二段落参照。

(8)B 【正答 認識の限界を乗り越えよ】

第三段落参照。

(8)C 【正答 他者への理解】

第三段落参照。

B,Cにおいて、最終段落の自己を答えとすることもできるが、本題は「痛み」を乗り越えて、他者理解を図っていくことが主題になっている。

次の文章を読み、問い(1)~(7)に答えよ。

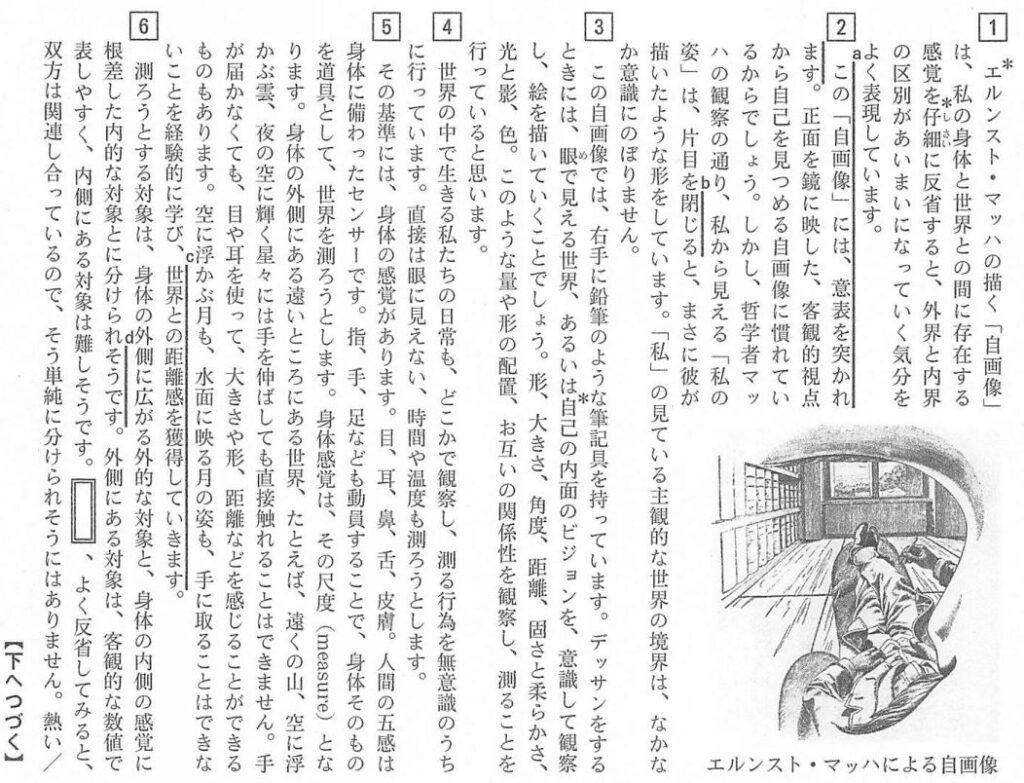

(1)本文中のaこの「自画像」には、意表を突かれますと筆者が述べる理由を説明したものとして最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)マッハの「自画像」は、慣れ親しんだ自画像に疑問を持つことが少ない私たちに、客観的視点から見た自己の不明瞭さを問いかけてくるから。

(イ)マッハの「自画像」は、主観的な世界の境界を意識することが少ない私たちに、主観的な世界の境界を誤りなく理解させるから。

(ウ)マッハの「自画像」は、客観的視点による自画像に慣れた私たちに、身体と意識の間にある感覚を忘れているという事実を思い出させるから。

(エ)マッハの「自画像」は、客観的視点による自画像を見る機会が多い私たちに、主観的な世界の境界に普段は気づいていないことを認識させるから。

(2)本文中のb閉じるの活用の種類として最も適当なものを、次のⅠ群(ア)~(ウ)から1つ選べ。またb閉じると同じ活用の種類である動詞を、後のⅡ群(カ)~(サ)からすべて選べ。

Ⅰ群

(ア)五段活用 (イ)上一段活用 (ウ)下一段活用

Ⅱ群

(カ)遊ぶ (キ)得る (ク)浴びる (ケ)察する (コ)飽きる (サ)切る

(3)本文中のc世界との距離感を獲得していきますについて説明したものとして最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)手に取ることができなくても、対象の大小や様相、対象との隔たりなどを身体のセンサーを使って知覚していくこと。

(イ)手に入れることができなくても、対象の規模や種類、対象との相性などを身体に備わった感覚を動員して把握していくこと。

(ウ)直接触れることができなくても、対象の長短や気配、対象との遠近などを五感を働かせて体系的に整えていくこと。

(エ)手で触れることができなくても、対象の大きさや形態、対象との間隔などを身体を用いて周囲に知らせていくこと。

(4)本文中のdそうですと同じ意味・用法でそうですが用いられているものを次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)美術部の作品展の来場者数は、予想を大きく上回ったそうです。

(イ)母親に抱かれている赤ん坊は、今にも眠ってしまいそうです。

(ウ)彼は手芸が得意だそうですが、私は手芸に苦手意識があります。

(エ)明日は急激に冷え込むそうですが、対策はしましたか。

(5)本文中の□には、□の前に述べられていることと、後に述べられていることとの間で、どのような働きをする語が入るか。最も適当なものを、次のⅠ群(ア)~(エ)から1つ選べ。また、本文中の□に入る語として最も適当なものを、後のⅡ群(カ)~(ケ)から1つ選べ。

Ⅰ群

(ア)前に述べられていることが、後に述べられていることの理由であることを表す働き。

(イ)後に述べられていることが、前に述べられていることの逆の内容であることを表す働き。

(ウ)後に述べられていることが、前に述べられていることの説明や捕足であることを表す働き。

(エ)後に述べられていることが、前に述べられていることとは別の話題であることを表す働き。

Ⅱ群

(カ)ところで

(キ)だから

(ク)しかし

(ケ)なぜなら

(6)本文の段落構成を説明した文として最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)1~3段落は話題を提示する序論であり、4~9段落では具体例を提示しながら考察を述べ、10段落で主語を述べるという構成になっている。

(イ)1~3段落は序論であり、4~9段落では筆者の主張と一般論とを比較し、10段落で筆者の主張をまとめるという構成になっている。

(ウ)1~3段落で主張を提示し、4~9段落で主張を補強する根拠となる具体例を述べ、10段落で読者に疑問を投げかけるという構成になっている。

(エ)1~3段落は主張を含む序論であり、4~9段落で経験に基づいた具体例を示し、10段落で改めて主張を確認するという構成になっている。

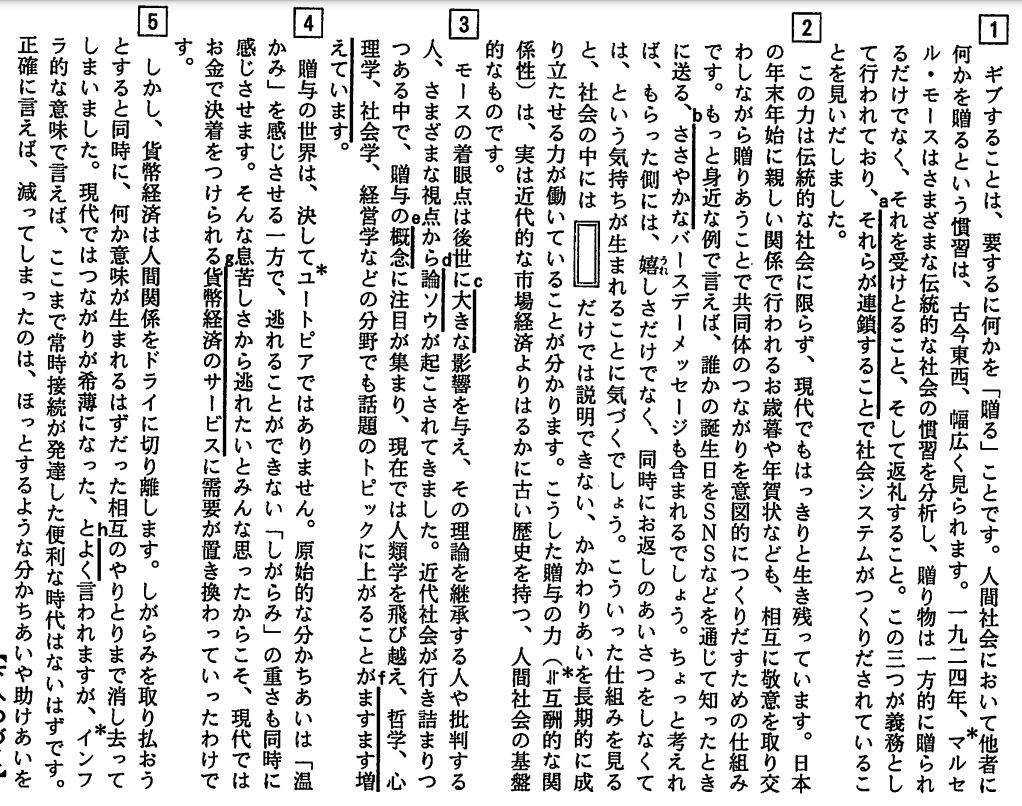

(7)真希さんと剛さんのクラスでは本文を学習したあと、本文の内容を要約することになった。次の会話文は、真希さんと剛さんが話し合ったものの一部である。これを読み、下段の問い①~③に答えよ。

①会話文中のAに入る適当な表現を、本文の内容を踏まえ、何によって何がはっきりしなくなるのか明らかにして十五字以上、二十五字以内で書け。

②会話文中のBに入る最も適当な表現を、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)よく見知った一部の人間が「我々」であるという認識が、その認識の外の世界との関係をゆがめており、「人間」という認識を拡大していくとき、社交性が身につき、「万物」の認識も広がる

(イ)同じ文化を共有する人間が「我々」であるという認識が、その認識の外の世界との関係を閉ざしており、「人間」という枠組みを広げていくとき、「我々」を結びつける力が高まり、「万物」の理解にも変化が生じる

(ウ)人間という生命体が「我々」であるという認識が、その認識の外の世界との関係に格差をつけており、「人間」という概念を捉え直すとき、相互理解が深まり、「万物」の枠組みも広がる

(エ)普段から慣れ親しんだ人間が「我々」であるという認識が、その認識の外の世界との関係を定めており、「人間」という定義を再度思考するとき、価値観に変化が生まれ、「万物」の捉え方も変化する。

③説明文を要約するときの一般的な注意点として適当でないものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)文章全体を見通したうえで、結論に着目する。

(イ)目的や分量に応じて、必要な内容を選択する。

(ウ)正確にまとめるために、例や補足的な内容は余さず書く。

(エ)短くまとめる場合は、表現を削ったり別の言葉で言い換えたりする。

(1) 【正答 エ】

ア:「慣れ親しんだ自画像に疑問を持つことが少ない」が最適ではない。

イ:「誤りなく理解させる」が不適。

ウ:「身体と意識の間にある感覚を忘れているという事実を思い出させる」が最適ではない。

(2) 【正答 Ⅰ:イ Ⅱ:ク・コ】

未然形は「閉じ(ない)」となるので上一段活用。

カ:遊ば(ない)で五段活用

キ:得れ(ない)で下一段活用

ク:浴び(ない)で上一段活用

ケ:サ行変格活用

コ:飽き(ない)で上一段活用

サ:切ら(ない)で五段活用

(3) 【正答 ア】

イ:「手に入れることができなくても」が不適。

ウ:「体系的に整えていくこと」が不適。

エ:「周囲に知らせていくこと」が不適。

(4) 【正答 イ】

本文の「そうです」は様態を表している。

正解の選択肢以外は伝聞を表している。

(5) 【正答 Ⅰ:イ Ⅱ:ク】

前部分の「分けられそうです」、後部分の「分けられそうにはありません」に注目

それぞれ、アとケ、ウとキ、エとカがペアになります。

(6) 【正答 ア】

段落問題。

(7)① 【正答 (例)主観的な評価のゆらぎによって真実が何であるのかが】

「真実」の部分は「客観的な基準」でも悪くない気がします。

(7)② 【正答 エ】

ア:「よく見知った一部の人間」が不適。

イ:「認識の外の世界との関係を閉ざしており」が不適。

ウ:「相互理解が深まる」が最適ではない。

(7)③ 【正答 ウ】

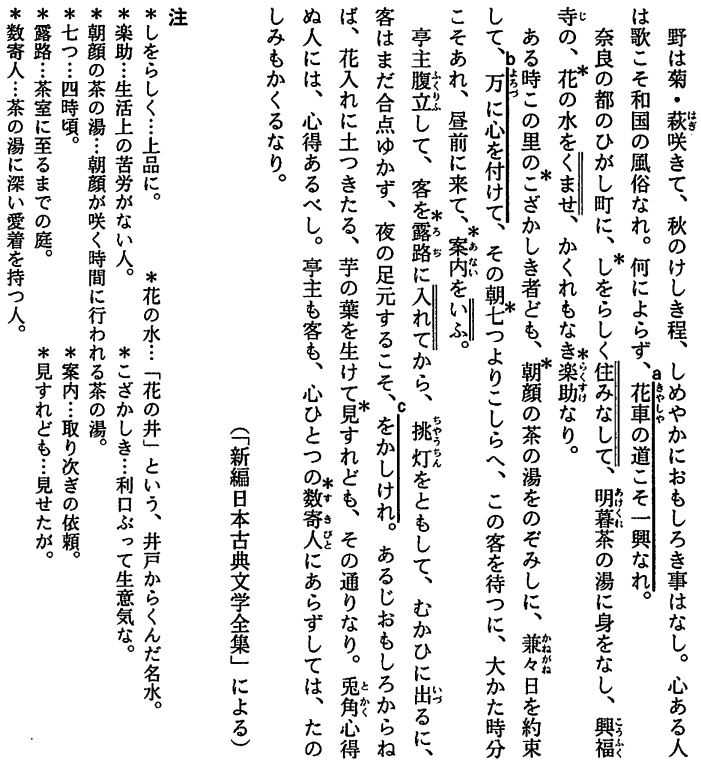

次の文章は、「十訓抄」の一部である。注を参考にしてこれを読み、問い(1)~(5)に答えよ。

(1)本文中のa情に過ぎたる忘れがたみぞなかりけるの解釈として最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)情けはその人を最も思い出させるものだ

(イ)人が情けを尽くすのは人に忘れらないためだ

(ウ)情けを尽くし過ぎるのはその人のためにならない

(エ)その人の情けは過去のものとして忘れられてしまった

(2)本文中の□に入る語として最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)縁 (イ)恩 (ウ)仇 (エ)罪

(3)本文中のbよそに思ふべからずの解釈として最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)他人だと思われてはいけない

(イ)他人の意見を気にしてはいけない

(ウ)他人を傷つけてはいけない

(エ)他人のことだと考えてはいけない

(4)本文中のcいふゆゑをは歴史的仮名遣いで書かれている。これをすべて現代仮名遣いに直して、平仮名で書け。

(5)次の会話文は、かおるさんと健さんが本文を学習した後、本文について話し合ったものの一部である。これを読み、後の問い①・②に答えよ。

①会話文中の(A)に入る適当な表現を、本文の内容を踏まえて、四字以上、七字以内で書け。

②会話文中の(B)に入る最も適当な表現を、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)情けを尽くしても無理には応答を求めない

(イ)情けを尽くした相手が自分に感謝しているか見抜く

(ウ)自分が情けを尽くされたことを理解して行動する

(エ)自分が情けを尽くされたことがなくても気に留めない

(1) 【正答 ア】

マイナスの言葉ではないので、ウ・エは不適。イは最適ではない。

(2) 【正答 イ】

「仇」と反対となるような言葉を選択する。

(3) 【正答 エ】

故人の話の引き合いを出している事や、段落の最初が「うちあらむ人=普通の人」となっていることから類推。

(4) 【正答 いうゆえを】

はひふへほ→あいうえお

ゑ→え

(5)① 【正答 (例)立場を問わない】

第三段落の身分に依らないことが書かれていればよい。

(5)② 【正答 ウ】

次の文章は、「西鶴諸国ばなし」の一節である。注を参考にしてこれを読み、問い(1)~(5)に答えよ。

(1)本文中のa花車の道こそ一興なれの解釈として最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)風流の道は心ひかれるものだ

(イ)風流の道は騒がしいものだ

(ウ)風流の道は新たにつくるものだ

(エ)風流の道は興ざめなものだ

(2)本文中の二重傍線部で示されたもののうち、主語が1つだけ他と異なるものがある。その異なるものを、次の(ア)~(エ)から選べ。

(ア)住みなして

(イ)くませ

(ウ)いふ

(エ)入れて

(3)本文中のb万に心を付けての解釈として最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)多くの人に手伝ってもらって

(イ)十分な報酬を期待して

(ウ)あらゆることを面倒に思って

(エ)さまざまなことに配慮して

(4)本文中のcをかしけれは歴史的仮名遣いで書かれている。これをすべて現代仮名遣いに直して、平仮名で書け。また、次の(ア)~(エ)のうち、太字を現代仮名遣いで書いた場合と同じ書き表し方であるものを1つ選べ。

(ア)言ふべきにあらず

(イ)定まらずひらめいたり

(ウ)草の戸も住み替はる

(エ)松島の月まづ心にかかりて

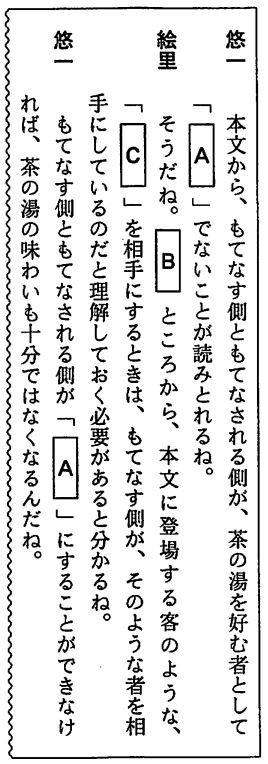

(5)次の会話文は、悠一さんと絵里さんが本文を学習した後、本文について話し合ったものの一部である。これを読み、後の問い①・②に答えよ。

①会話文中の(A)・(C)に入る最も適当な表現を、本文中からそれぞれ4字で抜き出して書け。

②会話文中のBに入る最も適当な表現を、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)客が「朝顔の茶の湯」を希望したいのに遅い時間に来たことに対し、亭主は立腹して遠回しに客を非難するようなふるまいをしたが、客に通じなかった。

(イ)客が日付を勘違いしたうえに反省する様子がないことに対し、亭主は腹を立てて追い返そうとさまざまな行動をとったが、客は気づかなかった。

(ウ)客が「朝顔の茶の湯」を頼んだのに昼前に来たことに対し、亭主は怒りが収まらずもてなしながらも声を荒げて叱ったが、客は聞き入れなかった。

(エ)客が大変早い時間に来たうえに平然とした様子であることに対し、亭主はいらだちを覚え客を困らせるような態度をとったが、客に伝わらなかった。

(1) 【正答 ア】

マイナスイメージは適切でないのでイとエは不適。一興の意味を考えるとアが最適。

(2) 【正答 ウ】

ウ以外は全て主語が亭主。

(3) 【正答 エ】

客のもてなしの為にしあことであり、登場人物は亭主しかいないので、エが正答。

(4) 【正答 仮名遣い:おかしけれ 記号:イ】

を→お

ア:言ふ→言う ウ:替はる→替わる エ:まづ→まず

(5)① 【正答 A:心ひとつ B:心得ぬ人】

最終段落参照。

(5)② 【正答 ア】

イ:「日付けを勘違いして」が不適。

ウ:「声を荒げて叱った」が不適。

エ:「大変早い時間に来た」が不適。

次の文章を読み、問い(1)~(11)に答えよ。

(1)本文中のaそれらが連鎖することとはどのようなことか。最も適当なものを次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)義務として贈り物をする慣習が続けざまに変化すること。

(イ)義務として贈り物の贈り方が引き継がれること。

(ウ)贈り物に関する義務としての行動が次々とつながること。

(エ)贈り物を義務として考える人が徐々に増えていくこと。

(2)本文中のbささやかなの意味として最も適当なものを、次のⅠ群(ア)~(エ)から1つ選べ。また、本文中のe概念の意味として最も適当なものを、後のⅡ群(カ)~(ケ)から1つ選べ。

Ⅰ群

(ア)遠慮のない (イ)突然の (ウ)わずかばかりの (エ)わざとらしい

Ⅱ群

(カ)常に変わることが無い性質への評価

(キ)おおよその内容を表す言葉に対する各自の印象

(ク)特定の物に対してそれぞれが持つ認識の相違点

(ケ)ある物事についての本質的な意味内容

(3)本文中の□に入る表現として最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)近視眼的な損得勘定 (イ)人間関係を維持する力 (ウ)互いに報酬を得る関係 (エ)モースの着眼点

(4)次の文章は、本文中のc大きなの「大」という漢字の成り立ちに関して述べたものである。文章中の(X)・(Y)に入る最も適当な語を、(X)は後のⅠ群(ア)~(エ)から、(Y)はⅡ群(カ)~(ケ)から、それぞれ1つずつ選べ。

物の形をかたどることでその物を表す漢字は(X)文字に分類される。「大」という漢字は、「(Y)」と同じく、一般的にこの(X)文字に分類される。

Ⅰ群

(ア)象形 (イ)指事 (ウ)会意 (エ)形声

Ⅱ群

(カ)本 (キ)羊 (ク)知 (ケ)油

(5)本文中のd論ソウの片仮名の部分を漢字に直し、楷書で書け。

(6)本文中のfますます増えていますを単語に分け、次の<例>にならって、それぞれの語の品詞を示したものとして最も適当なものを、後の(ア)~(エ)から1つ選べ。

<例>日は昇る・・・(答)名詞+助詞+動詞

(ア)副詞+動詞+助詞+動詞

(イ)副詞+動詞+助詞+動詞+助動詞

(ウ)連体詞+動詞+助詞+動詞

(エ)連体詞+動詞+助詞+動詞+助動詞

(7)本文中のg貨幣経済のサービスが人間社会に与えた影響について説明した文として最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)人間関係を合理的に割り切るような考え方から救おうとすると同時に、期待していない時でも誰かと互いに助け合う関係を築く機会を奪った。

(イ)回避することができない重苦しい関係性から解放しようとすると同時に、人と人との交流に求められてきたはずの利便性を維持する機会を奪った。

(ウ)原始的なやりとりを行う関係から救済しようとすると同時に、普段から誰かと情報のやりとりを行うことで仲間意識を得るような機会を奪った。

(エ)心理的な束縛を感じさせる関係性を解消しようとすると同時に、互いに共有したり援助したりして安心感を得るような機会を奪った。

(8)本文中のhよくと意味の異なるものが太字に用いられているのはどれか、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)この料理は日本でよく作られる、なじみのあるものだ。

(イ)近代の著名な画家として、彼の名前がよく挙げられる。

(ウ)彼女の小説は、よく考えられた巧みな展開であることで有名だ。

(エ)町を歩いていると、人から道をよく聞かれる。

(9)本文中のi報いの漢字の部分の読みをひらがなで書け。

(10)本文の段落構成を説明した文として適当でないものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)②・③段落では、①段落で提示した話題に対する考察を述べて、論を展開している。

(イ)④・⑤段落では、②・③段落で述べた内容を別の角度から捉え、読者に思考することを促している。

(ウ)⑥・⑦段落では、④・⑤段落で示した内容について、さらに論を発展させ、主張につなげている。

(エ)⑧段落では、⑦段落までの内容を踏まえつつ、これまでとは異なる立場で主張を述べている。

(11)京子さんと一郎さんのクラスでは、本文を学習した後、批評分を書くことになった。次の会話文は、京子さんと一郎さんが本文について話し合ったものの一部である。これを読み、下段の問い①~④に答えよ。

①会話文中の(A)に入る最も適当な表現を、本文中から十八字で抜き出し、初めと終わりの三字を書け。

②会話文中の(B)に入る最も適当な表現を、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)ギブする者とギブされる者の関係がゆるぎないものになることによって、ギブする者の気持ちに応えるための振る舞いが確立すること。

(イ)自分にギブしてくれた人にギブしたり、返礼をめあてにせずギブしたりすることによって、今までになかった関係性が成立すること。

(ウ)日常的なやりとりの中にも贈りあいの精神があると知ることによって、ギブとゲットを行う関係に対して新たな感動が生まれること。

(エ)他者の利益のために贈るという行為を重ねることによって、結果的に自分が他者より多くの物を受け取る関係性が生じること。

③会話文中の(C)に入る最も適当な表現を、本文中から八字で抜き出して書け。

④批評分を書くときの注意点として適当でないものを、次のⅠ群(ア)~(エ)から1つ選べ。また、京子さんは批評分を書くためのメモを行書で書くことにした。行書の特徴として適当でないものを、後のⅡ群(カ)~(ケ)から1つ選べ。

Ⅰ群

(ア)個人的な印象や主観を重視して対象を捉える。

(イ)対象となるものの価値や特性などについて評価する。

(ウ)必要に応じて参考となる資料を引用する。

(エ)自分の意見と根拠が明らかになる構成にする。

Ⅱ群

(カ)文字の一部分が楷書で書くときより単純化されることがある。

(キ)楷書で書くときより筆圧の変化が少なく、画は直線的になる。

(ク)筆順は楷書で書くときとは異なることがある。

(ケ)連続する点画どうしがつながることがある。

(1) 【正答 ウ】

「贈り物は一方的に贈られる~返礼する事。」を参照。

(2) 【正答 Ⅰ群:ウ Ⅱ群:ケ】

語彙問題

(3) 【正答 ア】

「かかわりあいを長期的に成り立たせる力」と対になるような表現を選べばよい。

(4) 【正答 Ⅰ群:ア Ⅱ群:キ】

指示文字とは形で表すことが難しい物事を点画の組み合わせによって表して作られた文字のこと。Ⅱ群だとカ。

会意文字とは既存の複数の漢字を組み合わせて作られた文字のこと。Ⅱ群だとク。

形声文字とは意味を表す部分と音を表す部分を組み合わせて作られた文字のこと。Ⅱ群だとケ。

(5) 【正答 論争】

漢字問題

(6) 【正答 イ】

単語に分けると、「ますます/増え/て/いま/す」となる。アとウは不適。

ますますに注目すると、増えるにかかるので、副詞だとわかり、イが正答。

(7) 【正答 エ】

ア:人間関係を合理的に割り切るような考え方から救おうとするが不適。

イ:利便性を維持する機会を奪ったが不適。

ウ:仲間意識を得るような機会を奪ったが不適。

(8) 【正答 ウ】

本文中の「よく」は頻度を表す副詞として使われているが、ウは形容詞「よい」の活用形のため、異なる。

(9) 【正答 むく(い)】

漢字問題

(10) 【正答 エ】

異なる立場で主張を述べてはいないので、エが間違っている。

(11)① 【正答 「共同体~りだす」】

主張は大体最初か最後に論じられる。今回のケースは冒頭の2段落から抜き出せばよい。

(11)② 【正答 イ】

ア:悪くない選択肢、内容は問題ないが、「広がり」にはつながっていかないので最適ではない。

ウ:こちらも悪くない選択肢。「広がり」にはつながっていかないので最適ではない。

エ:内容は悪くないが、今回の主題から外れている。

(11)③ 【正答 贈り贈られる関係】

①と同じ、今回は結末の8段落から抜き出せばよい。

(11)④ 【正答 Ⅰ群:ア Ⅱ群:キ】

批評文は批判文ではないため、アが間違っている。

行書は画は曲線的になるので、キが間違っている。

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。