京都府の2022年3月実施の令和4年度(2022年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

今年度の京都府の理科は8つの大問に分かれています。全体的な難易度は標準です。

大問1の生物の難易度は標準です。少し難しく感じる人もいるかもですが、考えると正答可能です。

大問2の化学の難易度はやや易~標準です。同じく記述問題などはありません。また、設問も難しくありません。

大問3の地学の難易度は標準です。各記号の惑星名が分かれば簡単です。

大問4の地学の難易度は標準です。文章から読み取る必要がありますが、難しくはありません。

大問5の生物の難易度はやや易です。充分に満点が狙えます。

大問6の化学の難易度はやや難です。最終問題だけが少し難しいです。

大問7の物理の難易度は標準です。相変わらず記述問題はありません。

大問8の物理の難易度は標準~やや難です。斜面の運動なので戸惑う人もいるかもしれません。

【京都府】令和4年度一般入学者選抜の過去問はこちらから

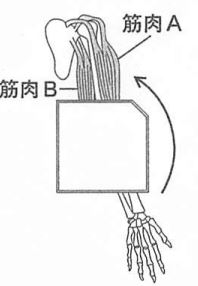

右の図は夏実さんが作成した模式図であり、ヒトを正面から見たときの左腕の骨格と筋肉の一部を表している。また、次のノートは夏実さんが、左腕の曲げ伸ばしについて説明するためにまとめたものの一部である。これについて、下の問い(1)~(3)に答えよ。ただし、図中の手のひらは正面へと向けられているものとする。

(1)ノート中の下線部骨や筋肉について述べた次の(ア)~(エ)の文のうち、適当でないものを1つ選べ。

(ア)哺乳類はすべて、身体の中に骨を持っている。

(イ)ヒトの筋肉の両端の、骨についている部分は、けんというつくりになっている。

(ウ)筋肉をつくる細胞は、二酸化炭素を取り入れてエネルギーを取り出し、酸素を出している。

(エ)ヒトが口から取り入れた食物は、筋肉の運動によって、消化管を通って肛門へ送られていく。

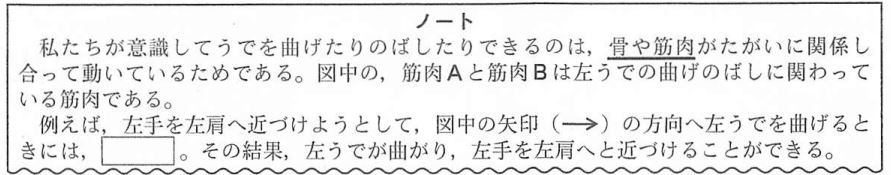

(2)図中の二重線で囲まれた部分に入る図として最も適当なものを、次のⅰ群(ア)~(エ)から1つ選べ。また、ノート中の□に入る表現として最も適当なものを、下のⅱ群(カ)~(ケ)から1つ選べ。

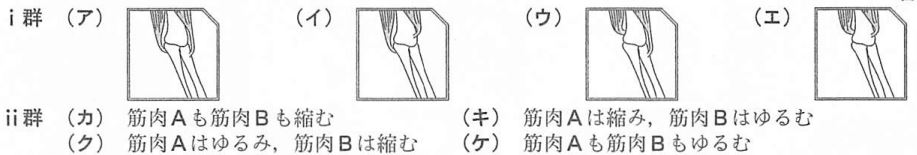

(3)筋肉は、多細胞生物の手やあしといった器官をつくっているものの1つである。次の文章は、夏実さんが器官について書いたものの一部である。文章中の(X)に入る語句として最も適当なものを、漢字2字で書け。また、下の(ア)~(エ)のうち、多細胞生物であるものとして最も適当なものを、1つ選べ。

(1) 【正答 ウ】

細胞は酸素を取り入れて、二酸化炭素を排出する。

(2) 【正答 ⅰ群:ア ⅱ群:キ】

ⅰ群は骨にかからないと動かせない。ⅱ群は自分の身体で行ってみると分かりやすい。

(3) 【正答 用語:組織 記号:イ】

知識問題。

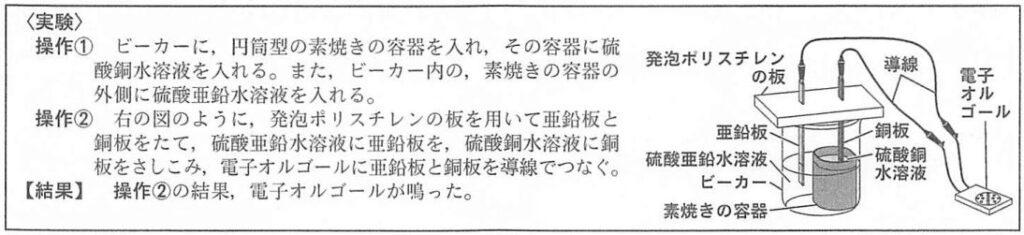

次の<実験>について、下の問い(1)・(2)に答えよ。

(1)<実験>では、何エネルギーが電気エネルギーに変わることで電子オルゴールが鳴ったか、最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)核エネルギー (イ)熱エネルギー (ウ)位置エネルギー (エ)化学エネルギー

(2)次の文章は、<実験>について述べたものの一部である。文章中の(A)・(B)に入る表現の組み合わせとして最も適当なものを、下のⅰ群(ア)~(エ)から1つ選べ。また、(C)に入る表現として最も適当なものを、下のⅱ群(カ)~(コ)から1つ選べ。

ⅰ群

(ア)A 導線へと電流が流れ出る+極 B 導線から電流が流れ込む-極

(イ)A 導線へと電流が流れ出る-極 B 導線から電流が流れ込む+極

(ウ)A 導線へと電流が流れこむ+極 B 導線から電流が流れ出る-極

(エ)A 導線へと電流が流れこむ-極 B 導線から電流が流れ出る+極

ⅱ群

(カ)イオンなどの小さい粒子は、通過することができない

(キ)それぞれの水溶液の溶媒である水分子だけが、少しずつ通過できる

(ク)イオンなどの小さい粒子が、硫酸銅水溶液から硫酸亜鉛水溶液へのみ少しずつ通過できる

(ケ)イオンなどの小さい粒子が、硫酸亜鉛水溶液から硫酸銅水溶液へのみ少しずつ通過できる

(コ)それぞれの水溶液に含まれるイオンなどの小さい粒子が、少しずつ通過できる

(1) 【正答 エ】

化学エネルギーが電気エネルギーに変換される。

(2) 【正答 ⅰ群:ア ⅱ群:コ】

ⅰ群、亜鉛版では亜鉛がイオンとして溶け出し、電子を放出する。一方銅板では電子を受け取って銅が析出する。電流は電子の流れと逆なので、アが正答。

ⅱ群、イオンが通過できないと電流が流れない。水溶液が混ざらないように用いている。

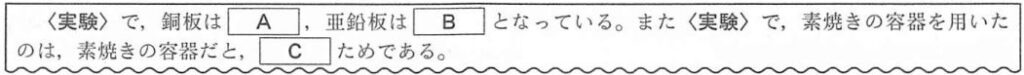

次の表は、太陽系の惑星について、太陽からの距離、公転周期、半径(赤道半径)、質量、衛星の数をまとめたものであり、A~Gはそれぞれ、海王星、火星、金星、水星、天王星、土星、木星のいずれかである。これに関して、下の問い(1)~(3)に答えよ。ただし、半径(赤道半径)と質量は、それぞれ地球を1としたときの値を示している。

(1)表中のA~Gのうち、地球型惑星であるものをすべて選べ。

(2)表から考えて、太陽系の惑星について述べた文として適当なものを、次の(ア)~(オ)からすべて選べ。

(ア)太陽からの距離が地球よりも遠い惑星は、地球よりも多くの衛星をもつ。

(イ)太陽からの距離が遠くなるにしたがって、惑星の半径(赤道半径)も大きくなる。

(ウ)半径(赤道半径)が地球よりも小さい惑星は、地球よりも公転周期が短い。

(エ)惑星の質量が大きくなるにしたがって、半径(赤道半径)も大きくなる。

(オ)地球が太陽のまわりを100周する時間がたっても、太陽のまわりを1周もしていない惑星がある。

(3)太陽系には、太陽系外緑天体、すい星、小惑星といった小天体がある。太陽系の小天体に関して述べた文として最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。また、太陽系は。千億個以上の恒星からなる。直径約10万光年の銀河系に属している。右の図は、銀河系の模式図である。図中のX~Zのうち、太陽系の位置を示しているものとして最も適当なものを1つ選べ。

(ア)太陽系外緑天体は、地球からは川のように帯状に見え、これを天の川という。

(イ)細長い楕円軌道で地球のまわりを公転している小天体を、すい星という。

(ウ)小惑星の多くは地球の公転軌道より内側にあり、隕石となって地球に落下するものもある。

(エ)すい星から放出されたちりが地球の大気とぶつかって光り、流星として観測されることがある。

(1) 【正答 B・C・G】

太陽からの距離により、A:木星、B:火星、C:水星、D:海王星、E:土星、F:天王星、G:金星とわかる。

この中で地球型惑星(主に岩石や金属などの難揮発性物質から構成される惑星)は水星・金星・火星の3つである。

(2) 【正答 ア・オ】

表から読み取れば正答可能。

(3) 【正答 エ】

ア:太陽系外緑天体とは海王星の軌道外にある天体の総称のこと。

イ:すい星とは太陽系小天体のうち、おもに氷や塵などでできており、太陽に近づいて一時的な大気であるコマや、コマの物質が流出した塵やイオンの尾を生じるもののこと。

ウ:小惑星は地球の公転軌道の外側に多くある。

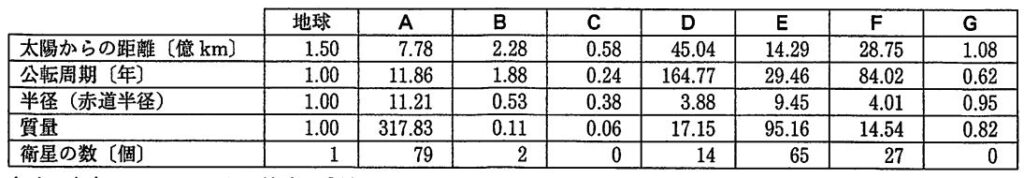

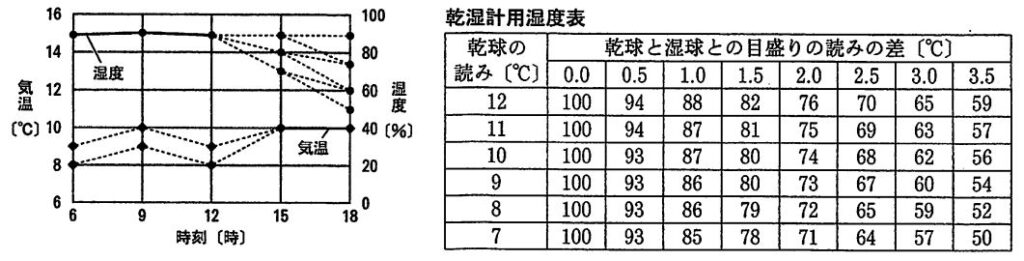

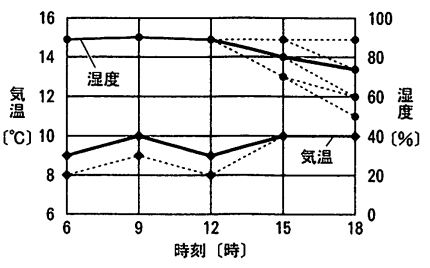

次の会話は、京太さんが、ある日の気温や温度について調べ、その結果について先生と交わしたものの一部である。これについて。下の問い(1)・(2)に答えよ。

(1)会話中の(X)・(Y)に入る表現として最も適当なものを、(X)は次のⅰ群(ア)~(ウ)から、(Y)は下のⅱ群(カ)・(キ)からそれぞれ1つずつ選べ。

ⅰ群

(ア)15cm (イ)50cm (ウ)1.5m

ⅱ群

(カ)あたる (キ)あたらない

(2)次の図は、京太さんが調べた日の気温と湿度について、それぞれの変化をグラフで表そうとした途中のものであり、図中の点線のうち、いずれかをなぞると完成する。会話及び右の乾湿計用温度表を参考にして、答案用紙の図中の点線のうち、6時から15時の間の気温の変化と、12時から18時の間の温度の変化を表すために必要な点線をすべて実線でなぞってグラフを完成させよ。

(1) 【正答 ⅰ群:ウ ⅱ群:キ】

乾湿計は地上1.5mほどの直射日光が当たらない場所で計測すると良い。

(2) 【正答 下図】

気温は文中「ほとんど変わらなかった」を参考に、湿度は表からはじき出せばよい。

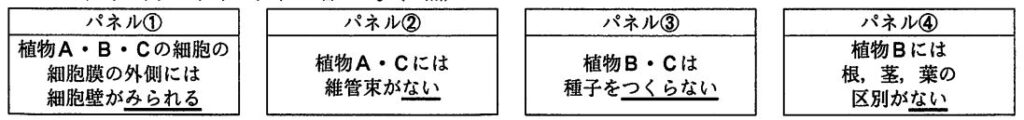

植物A~Cはコケ植物、シダ植物、被子植物のいずれかであり、清さんは、「植物A~Cはそれぞれどの植物か」というクイズを出題するために次のパネル①~④を作成したが、このうち1枚に誤った内容を書いてしまった。これについて、下の問い(1)・(2)に答えよ。

(1)清さんはパネル①~④のうち、誤った内容が書かれたパネルを正しい内容に書き換えることにした。このとき、パネル①~④のうち、どのパネルの下線部をどのように書き換えるとよいか、最も適当なものを、次のⅰ群(ア)~(エ)から1つ選べ。また、植物A~Cとして最も適当なものを、下のⅱ群(カ)~(ク)からそれぞれ1つずつ選べ。ただし、植物A~Cはそれぞれ異なるなかまの植物である。

ⅰ群

(ア)パネル①の「みられる」を「みられない」に書き換える。

(イ)パネル②の「ない」を「ある」に書き換える。

(ウ)パネル③の「つくらない」を「つくる」に書き換える。

(エ)パネル④の「ない」を「ある」に書き換える。

ⅱ群

(カ)コケ植物 (キ)シダ植物 (ク)被子植物

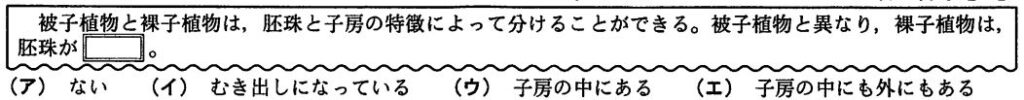

(2)次の文章は、清さんが、被子植物と裸子植物の違いについて書いたものの一部である。文章中の□に入る表現として最も適当なものを、下の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(1) 【正答 ⅰ群:イ ⅱ群A:ク B:カ C:キ】

パネル④よりBがコケ植物だと推察できる。次に、パネル③よりCがシダ植物だと分かるので間違っているパネルはイである。

(2) 【正答 イ】

裸子植物は胚珠がむき出しになっている。

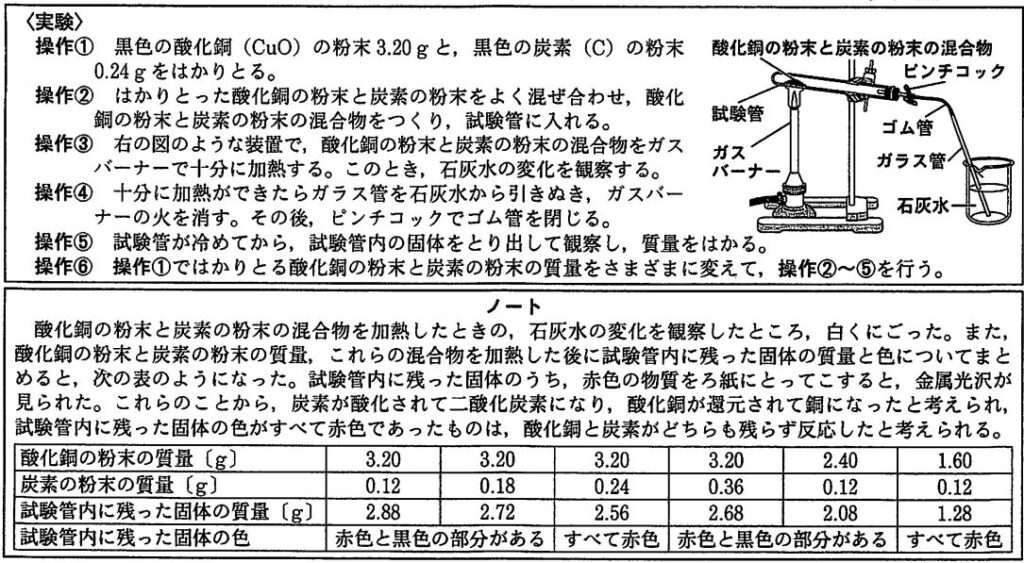

酸化銅と炭素を用いて、次の<実験>を行った。また、下のノートは<実験>についてまとめたものである。これについて、下の問い(1)~(3)に答えよ。ただし、炭素は空気中の酸素と反応しないものとする。

(1)<実験>において、酸化銅の粉末3.20gと炭素の粉末0.24gの混合物を加熱して発生した二酸化炭素の質量は何gか求めよ。

(2)<実験>において、酸化銅の粉末3.20gと炭素の粉末0.36gの混合物を加熱した後に見られた黒色の物質を物質X、酸化銅の粉末2.40gと炭素の粉末0.12gの混合物を加熱した後に見られた黒色の物質を物質Yとするとき、物質Xと物質Yにあたるものの組み合わせとして最も適当なものを、次の(ア)~(エ)から1つ選べ。

(ア)X:酸化銅 Y:酸化銅

(イ)X:酸化銅 Y:炭素

(ウ)X:炭素 Y:酸化銅

(エ)X:炭素 Y:炭素

(3)ノートから考えて、次の(ア)~(オ)のうち、操作②~⑤を行うと、試験管内に残る固体の質量が1.92gになる酸化銅の粉末の質量と炭素の粉末の質量の組み合わせを2つ選べ。

(ア)酸化銅の粉末3.00gと炭素の粉末0.21g

(イ)酸化銅の粉末2.40gと炭素の粉末0.18g

(ウ)酸化銅の粉末2.32gと炭素の粉末0.15g

(エ)酸化銅の粉末2.10gと炭素の粉末0.18g

(オ)酸化銅の粉末2.00gと炭素の粉末0.15g

(1) 【正答 0.88g】

表より完全に反応したときの生成物は2.56g。質量保存則を考えると(3.20+0.24)-2.56=0.88

(2) 【正答 ウ】

表の完全に反応したときから、Xは炭素が、Yは酸化銅が過剰であることが分かる。

(3) 【正答 イ・ウ】

ア:炭素0.21gと反応する酸化銅は3.2×(0.21÷0.24)=2.8g。すなわち、酸化銅が0.2g余る。生成物の質量は2.56×(0.21÷0.24)=2.24gなので、残る固体は2.44gとなる。

イ:炭素0.18gと反応する酸化銅は3.2×(0.18÷0.24)=2.4g。すなわち、完全に反応する。生成物の質量は2.56×(0.18÷0.24)=1.92gなので、残る固体は1.92gとなる。

ウ:炭素0.15gと反応する酸化銅は3.2×(0.15÷0.24)=2.0g。すなわち、酸化銅が0.32g余る。生成物の質量は2.56×(0.15÷0.24)=1.60gなので、残る固体は1.92gとなる。

エ:酸化銅2.10gと反応する炭素は0.24×(2.10÷3.20)=0.1575g。すなわち、炭素が0.0225g余る。生成物の質量は2.56×(2.10÷3.20)=1.68gなので、残る固体は1.7025gとなる。

オ:炭素0.15gと反応する酸化銅は3.2×(0.15÷0.24)=2.0g。すなわち、完全に反応する。生成物の質量は2.56×(0.15÷0.24)=1.60gなので、残る固体は1.60gとなる。

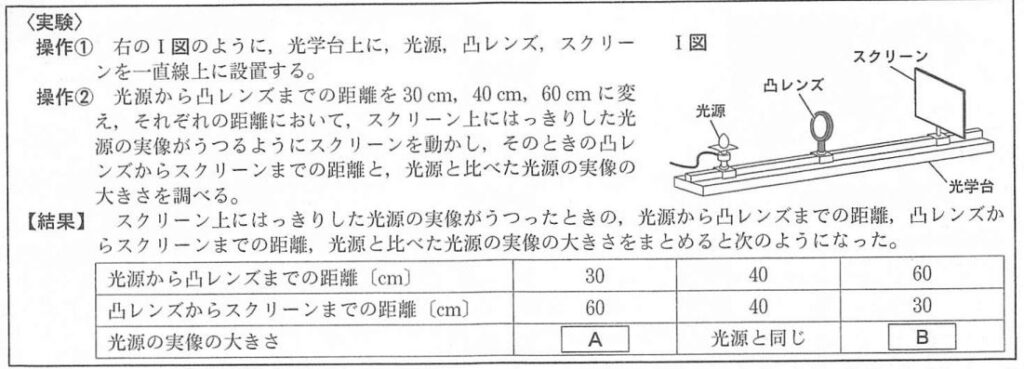

凸レンズによる像のでき方について調べるために、次の<実験>を行った。これについて、下の問い(1)~(3)に答えよ。

(1)【結果】中の(A)・(B)に入る表現として最も適当なものを、次の(ア)~(ウ)からそれぞれ1つずつ選べ。また、【結果】から考えて、<実験>で用いた凸レンズの焦点距離は何cmか求めよ。

(ア)光源より大きい (イ)光源より小さい (ウ)光源と同じ

(2)操作②で、スクリーン上に光源の実像がはっきりうつっているとき、Ⅱ図のように、凸レンズの上半分に光を通さない紙をはる。このとき、光を通さない紙をはる前と比べて、スクリーン上にうつる光源の実像がどのようになるかについて述べた文として最も適当なものを、次の(ア)~(カ)から1つ選べ。

(ア)光源の上半分だけがうつるようになり、明るさは変わらない。

(イ)光源の上半分だけがうつるようになり、暗くなる。

(ウ)光源の下半分だけがうつるようになり、明るさは変わらない。

(エ)光源の下半分だけがうつるようになり、暗くなる。

(オ)光源の全体がうつったままで、暗くなる。

(カ)実像はまったくうつらなくなる。

(3)凸レンズによってできる像は、実像の他に虚像もある。次の文章は、凸レンズを通して見える虚像に関して述べたものの一部である。文章中の□に共通して入る表現を、焦点という語句を用いて5字以上、8字以内で書け。

(1) 【正答 A:ア B:イ 焦点距離:20cm】

光源から凸レンズの距離が近づくほど像は大きくなり、遠ざかるほど像は小さくなる。

また、焦点距離は光源と同じになる距離の半分なので、20cmとなる。

(2) 【正答 オ】

(3) 【正答 (例)焦点よりも内側】

焦点距離よりも近づくと虚像が発生する。

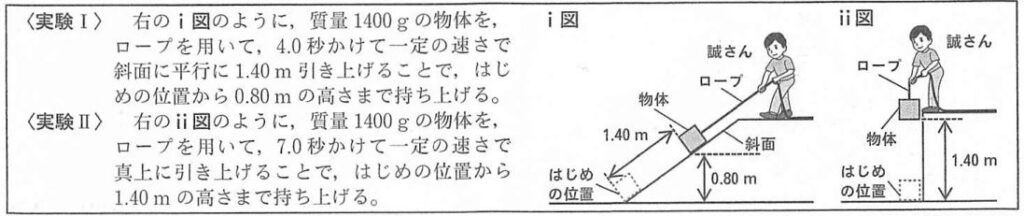

物体を持ち上げるのに必要な仕事について調べる為、誠さんは次の<実験Ⅰ>・<実験Ⅱ>を行った。これについて、下の問い(1)・(2)に答えよ。ただし、質量100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとし、斜面と物体の間の摩擦、ロープの質量は考えないものとする。

(1)<実験Ⅰ>で物体を引き上げる力の大きさは何Nか求めよ。

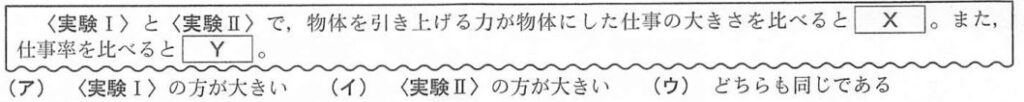

(2)次の文章は、<実験Ⅰ>と<実験Ⅱ>における、仕事と仕事率について述べたものの一部である。文章中の(X)・(Y)に入る表現として最も適当なものを、下の(ア)~(ウ)からそれぞれ1つずつ選べ。

(1) 【正答 8.0N】

14N×0.8÷1.4=8.0N

(2) 【正答 X:イ Y:ウ】

<実験Ⅰ>の仕事は8.0N×1.4m=11.2J、仕事率は11.2÷4.0=2.8W

<実験Ⅱ>の仕事は14.0N×1.40m=19.6J、仕事率は19.6÷7.0=2.8W

家庭教師のやる気アシストは、京都府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。