京都府の2024年3月実施の令和6年度(2024年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

次のノートは舞さんが呼吸に関してまとめたものの一部である。 これについて、 下の問い(1)~(3)に答えよ。

ノート

生物の体は①細胞でできており、細胞は生きていくために必要なエネルギーを細胞呼吸(細胞の呼吸)に

よって得ている。 ヒトの場合、 細胞呼吸(細胞の呼吸)でできた二酸化炭素は、血液にとけこんで肺まで運ば

れ、気管支の先端のうすい膜でできた という□□□袋の中に出され、②息をはくときに体外に排出される。

(1) 下線部①細胞について、次のア〜エのうち、植物の細胞と動物の細胞に共通して見られるものとして適当なものをすべて選べ。

ア 核 イ 葉緑体 ウ 細胞膜 エ 細胞壁

(2) ノート中の□□□に入る最も適当な語句を、ひらがな4字で書け。

また、下線部②息について、右の表は舞さんが、ヒトの吸う息とはく息にふくまれる気体の体積の割合をまとめたものであり、 A〜Cはそれぞれ、二酸化炭素、 酸素、 窒素のいずれかである。 表中のA~Cにあたるものの組み合わせとして最も適当なものを、次のア〜カから1つ選べ。

| 吸う息 | はく息 | |

| A | 78.34 % | 74.31 % |

| B | 20.80 % | 15.23 % |

| C | 0.04 % | 4.24 % |

| その他 | 0.82 % | 6.22% |

ア A 二酸化炭素 B 酸素 C 窒素

イ A 二酸化炭素 B 窒素 C 酸素

ウ A 酸素 B 二酸化炭素 C 窒素

エ A 酸素 B 窒素 C 二酸化炭素

オ A 窒素 B 二酸化炭素 C 酸素

カ A 窒素 B 酸素 C 二酸化炭素

(3) 以下の文は、ヒトが息を吸うしくみについて舞さんがまとめたものである。文中の【 X 】・【 Y 】に入る表現の組み合わせとして最も適当

なものを、次のア〜エから1つ選べ。

横隔膜が【 X 】とともに、胸の筋肉のはたらきでろっ骨が【 Y 】ことで、肺が広がって息が吸い込まれる。

ア X 上がる Y 上がる

イ X 上がる Y 下がる

ウ X 下がる Y 上がる

エ X 下がる Y 下がる

(1) ア、ウ

核と細胞膜は植物細胞・動物細胞に共通して見られ、葉緑体と細胞壁は植物細胞だけに見られる。

(2) はいほう、カ

大気中に含まれる気体の体積の割合は窒素約80%、酸素約20%、二酸化炭素1%未満である。

Bは吸う息が20%ほどではく息のほうが少ないので酸素、Cは空気中に0.04%と少なく、はく息に多くなっているので二酸化炭素である。

(3) ウ

息を吸うときは横隔膜が下がり、ろっ骨が上がって、胸こうの体積が広がる。

右の表は、太郎さんが、水とエタノールの密度をまとめたものである。

また、太郎さんは、水とエタノールの混合物を用いて、次の〈実験〉を行った。

これについて、 下の問い(1)・(2)に答えよ。

ただし、体積と質量の測定は、室温、物質の温度ともに20℃の状態で行ったものとする。

| 密度[ g/㎤ ] 20℃のときの値 | |

| 水 | 1.00 |

| エタノール | 0.79 |

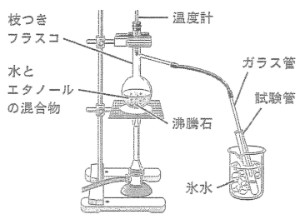

<実験>

操作① 水とエタノールの混合物30㎤を枝つきフラスコに入れる。

操作② 試験管を3本用意する。右の図のような装置で、水とエタノールの混合物を弱火で加熱し、ガラス管から出てくる気体を氷水で冷やし、液体にして1本目の試験管に集める。

操作③ 液体が約3㎤たまったら、次の試験管にとりかえる。この操作を3本目の試験管に液体がたまるまで続け、液体を集めた順に試験管A、B、Cとする。

操作④ メスシリンダーを電子てんびんにのせ、表示の数字を0にする。

操作⑤ 操作④のメスシリンダーに、試験管Aに集めた液体を2.0㎤入れ、質量を測定する。

操作⑥ 試験管B・Cについても、それぞれ別のメスシリンダーを用いて、操作④・⑤と同様の操作を行う。

【結果】 操作④~⑥の結果、集めた液体2.0㎤の質量は、試験管Aでは1.62g、

試験管Bでは1.68g、試験 管Cでは1.86gであった。

(1) 次の文は、太郎さんが〈実験〉の試験管Aと試験管Cについて書いたものである。表を参考にして、文中の□□□に入る適当な表現を、

6字以内で書け。

集めた液体2.0㎤の質量が、試験管Cより試験管Aの方が小さいのは、

試験管Aの液体は試験管Cの液体と比べてエタノールの□□□ためであると考えられる。

(2) 次の文章は、太郎さんが、水とエタノールの混合物の密度についてまとめたものである。

表を参考にして、文章中の【 X 】に共通して入る密度は何g/㎤か、小数第3位を四捨五入し、小数第2位まで求めよ。

水17.0㎤とエタノール3.0㎤を混合した液体の体積が、20.0㎤であるとすると、混合物の密度は【 X 】g/㎤であると考えられる。

実際には、水とエタノールを混合すると混合物の体積は、混合前のそれぞれの体積の合計より小さくなる。

このため、実際の混合物の密度は【 X 】g/㎤より大きいと考えられる。

(1) 割合が高い

水とエタノールの密度を比べるとエタノールの方が小さいので、エタノールの割合が高いほど液体の質量が小さい。

(2) 0.97(g/㎤)

水17.0㎤の質量は17.00g、エタノール3.0㎤の質量は3.0×0.79=2.37(g)

よって、混合物の質量は17.00+2.37=19.37(g)

その密度は、19.37÷20.0≒0.97 (g/㎤)である。

脊椎動物は、魚類、鳥類、は虫類、哺乳類、両生類の5つのグループに分類することができる。

次の表は、優さんが脊椎動物の5つのグループについて、子の生まれ方と、体の表面のようすをまとめたものであり、

A~Dはそれぞれ、鳥類、は虫類、哺乳類、両生類のいずれかである。これについて、下の問い(1)・(2)に答えよ。

| 魚類 | A | B | C | D | |

| 子の生まれ方 | 卵生 | 胎生 | 卵生 | 卵生 | 卵生 |

| 体の表面のようす | うろこで おおわれている。 | 体毛(やわらかい毛)でおおわれている。 | 湿った皮ふで おおわれている。 | うろこで おおわれている。 | 羽毛で おおわれている。 |

(1) 表中のA・Bにあたるものとして最も適当なものを、次のⅰ群ア〜エからそれぞれ1つずつ選べ。

また、表中のCにあたるものの特徴について述べた文として最も適当なものを、下のⅱ群カ・キから1つ選べ。

ⅰ群 ア 鳥類 イ は虫類 ウ 哺乳類 エ 両生類

ⅱ群 カ 一生を通して肺で呼吸する。

キ 子はえらと皮ふで呼吸し、親(おとな)は肺と皮ふで呼吸する。

(2) 優さんは、動物の体が生活に応じたつくりになっていることを知り、草食動物の体のつくりについて調べた。

草食動物であるシマウマの目のつき方や歯の特徴に関して述べた文として最も適当なものを、 目のつき方の特徴については

次のⅰ群ア・イから、歯の特徴については下のⅱ群カ〜クからそれぞれ1つずつ選べ。

ⅰ群 ア 目が顔の側面についており、広い範囲を見はるのに適している。

イ 目が顔の正面についており、他の動物との距離をはかるのに適している。

ⅱ群 カ 臼歯と犬歯が発達している。

キ 犬歯と門歯が発達している。

ク 門歯と臼歯が発達している。

(1) A:ウ B:エ C:カ

A…哺乳類(胎生、体毛でおおわれている)

B…両生類(卵生、湿った皮ふでおおわれている)

C…は虫類(卵生、うろこでおおわれている)

D…鳥類(卵生、羽毛でおおわれている)である。は虫類は一生を通して肺で呼吸する。

子はえらと皮膚で呼吸し、おとなは肺と皮膚で呼吸するのは両生類である。

(2) ⅰ群 ア ⅱ群 ク

草食動物の目は周囲を警戒するために目が顔の側面についている。肉食動物は捕食対象との距離を正確に把握するために目が顔の正面に

ついている。草食動物のシマウマは草をかみ切るための門歯と草をすりつぶすための臼歯が発達している。

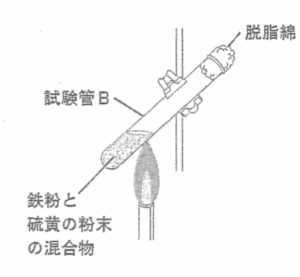

次のノートは、鉄と硫黄を用いて行った実験についてまとめたものの一部である。これについて、下の問い (1)~(3)に答えよ。

ノート

試験管A・Bを用意した。鉄粉2.1g と硫黄の粉末1.2g をよく混ぜ、

この混合物の約4分の1を試験管Aに入れ、残りを試験管Bに入れた。

次に、右の図のように、試験管B中の混合物の上部を加熱した。

混合物の上部が赤くなり、化学変化が始まったところで加熱をやめたが、

加熱をやめても化学変化が続き、①黒い物質ができた。加熱後も化学変化が続いたのは、

鉄と硫黄が結びつく化学変化にともなって熱が発生したためである。

試験管Bの温度が十分に下がってから、試験管A・Bのそれぞれに磁石を近づけると、 □□□中の物質は磁石に引きつけられたが、 もう一方の試験管中の物質は磁石に引きつけられなかった。 また、試験管A・Bから物質をそれぞれ少量とり出し、うすい塩酸をそれぞれ数滴加えると、試験管Bからとり出した物質から②においのある気体が発生した。

(1) 下線部①黒い物質について、鉄と硫黄の化学変化によってできた黒い物質を化学式で表したものとして最も適当なものを、

次のア~エから1つ選べ。

ア CuS

イ FeS

ウ CuSO4

エ FeSO4

(2) ノート中の□□□に入る語句として最も適当なものを、次のⅰ群ア・イから1つ選べ。

また、下線部②においのある気体について、 試験管Bからとり出した加熱後の黒い物質に塩酸を加えたときに発生した気体として最も適当なものを、下のⅱ群カ〜クから1つ選べ。ただし、試験管B中の鉄と硫黄はす べて反応したものとする。

ⅰ群

ア 試験管A

イ 試験管B

ⅱ群

カ アンモニア

キ 硫化水素

ク 水素

(3) 次の文章は、化学変化にともなう熱の出入りについてまとめたものの一部である。 文章中の【 X 】に入る表現として最も適当なものを、

次のア~ウから1つ選べ。また、【 Y 】に入る最も適当な語句を、ひらがな5字で書け。

一般に、化学変化が進むと熱が出入りする。化学変化にともなって熱を発生したために、

まわりの温度が上がる反応を発熱反応という。【 X 】ことで起こる反応も発熱反応の一つである。

一方、化学変化にともなって周囲から熱を奪ったために、まわりの温度が下がる反応を 【 Y 】 反応という。

ア 酸化カルシウムに水を加える

イ 塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜる

ウ 炭酸水素ナトリウム水溶液にクエン酸を加える

(1) イ

鉄と磁黄の混合物を加熱すると、黒い色の硫化鉄FeSが生成する。Fe+S→ FeS

(2)ⅰ群 ア ⅱ群 キ

試験管Aの中には反応前の鉄が入っているので

磁石に引き付けられる。試験管B中の混合物は反応して硫化鉄になったので磁石に引きつけられない。

また、試験管Aの中の鉄は塩酸と反応して無臭の水素を発生させるが、試験管Bの中の硫化鉄は塩酸と反応してにおいのある

硫化水素を発生させる。

(3) ア、きゅうねつ(反応)

酸化カルシウムと水が反応すると熱が発生して温度が上がる。(イ)と(ウ)は吸熱反応である。

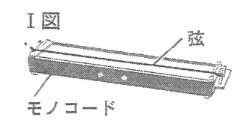

モノコードとオシロスコープを用いて、次の<実験>を行った。これについて、下の問い(1)・(2)に答えよ。

<実験>

操作① 右のⅠ図のように、モノコードに弦をはる。

また、オシロスコープの画面を横軸が時間、縦軸が振幅を表すように設定する。

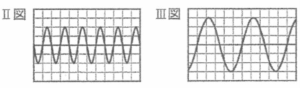

操作② 弦をはじいて出る音をオシロスコープで観察し、表示された波形を記録する。

操作③ 弦をはる強さと弦をはじく強さをそれぞれ変えて、弦をはじいて出る音をオシロスコープで観察し、表示された波形を記録する。

【結果】 操作②では、右のⅡ図の波形を記録した。

また、操作③では、右のⅢ図の波形を記録した。ただし、Ⅱ図とⅢ図の横軸の1目盛りが

表す大きさは等しいものとし、Ⅱ図とⅢ図の縦軸の1目盛りが表す大きさは等しいものとする。

(1) 下線部弦をはる強さと弦をはじく強さについて、【結果】 から考えて、操作③では操作②と比べて弦をはる強さと弦をはじく強さをそれぞれ

どのように変えたと考えられるか、 最も適当なものを、 次のア〜エから1つ選べ。

ア 弦のはりを弱くし、 弦を弱くはじいた。

イ 弦のはりを弱くし、 弦を強くはじいた。

ウ 弦のはりを強くし、 弦を弱くはじいた。

エ 弦のはりを強くし、 弦を強くはじいた。

(2) 操作②で観察した音の振動は1秒間に500回であった。 このことと、Ⅱ図から考えて、Ⅱ図の横軸の1目盛りが表す時間の長さは何秒であるか、

最も適当なものを、次のア~エから1つ選べ。また、【結果】から考えて、操作③で観察した音の振動数は何Hz か求めよ。

ア 0.0004 秒

イ 0.001秒

ウ 0.002 秒

エ 0.004 秒

(1) イ

Ⅲ図の波形はⅡ図よりも振動数が小さくなっている。弦のはりを弱くすると振動数は小さくなる。

また、振幅が大きくなっているので弦を強くはじいた。

(2) イ、200(Hz)

操作②の音の波形を示したⅡ図では1回の振動に2目盛りかかり、これが1/500なので、横軸の1目盛りは0.001秒である。

また、操作③の音の波形を示したⅢ図では1回の振動は5目盛り、つまり0.005秒なので、振動数は1÷0.005=200(Hz)

まっすぐなレール上を動く、球の運動のようすを調べた。これについて、次の問い(1)~(3)に答えよ。

ただし、球にはたらく摩擦力や空気の抵抗は考えないものとし、球がレールから離れることはないものとする。

また、 レールは十分な長さがあるものとする。

(1) 水平に置いたレール上を球が一方向に動いているようすの0.2秒間隔のストロボ写真を撮影した。

Ⅰ表は、撮影を始めてからの時間と、撮影を始めたときの球の位置から球がレール上を動いた距離を、

撮影した写真から読みとってまとめたものの一部である。Ⅰ表から考えて、撮影を始めたときの球の位置から球がレール上を動いた距離が 84.0cmに

なったのは、撮影を始めてからの時間が何秒のときか求めよ。

Ⅰ表

| 撮影を始めてからの時間 〔s〕 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | … |

| 撮影を始めたときの球の位置から 球がレール上を 動いた距離〔cm〕 | 5.6 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | … |

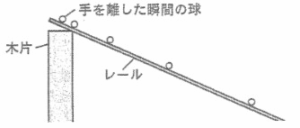

(2) レールの下に木片を置いて斜面の角度を一定にし、レール上に球を置いて手で支え、

静止させた。 右の図は、手を静かに離し、球がレール上を動き始めたのと同時に、

0.1秒間隔のストロボ写真を撮影したものを、 模式的に表したものである。

Ⅱ表は、球が動き始めてからの時間と、球が静止していた位置からレール上を動いた距離を、

撮影した写真から読みとってまとめたものの一部である。また、□□□の文章は、

Ⅱ表からわかることをまとめたものの一部である。文 章中の【 X 】・【 Y 】に入る距離は

それぞれ何cmか求めよ。

Ⅱ表

| 球が動き始めてからの時間 〔s〕 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | … |

| 球が静止していた 位置からレール 上を動いた距離〔cm〕 | 2.0 | 8.0 | 18.0 | 32.0 | … |

0.1秒ごとの球の移動距離は、一定の割合で増えていることが読みとれる。球が動き始めてからの時間が

0.2秒から0.3秒の間での球の移動距離は、球が動き始めてからの時間が0.1秒から0.2秒の間での球の移動距離より【 X 】大きい。

また、球が動き始めてからの時間が0.5秒における、球が静止していた位置からレール上を動いた距離は【 Y 】であると考えられる。

(3) 斜面の角度を変えて、同じ球がレール上を下る運動のようすを考える。 斜面の角度が20゜のレール上を球が下る運動と比べて、

斜面の角度を25゜にしたレール上を球が下る運動がどのようになるかについて述べた文として適当でないものを、次のア〜エから1つ選べ。

ア 球にはたらく斜面からの垂直抗力は大きくなる。

イ 球にはたらく重力の斜面に平行な分力は大きくなる。

ウ 球が動き始めてからの時間が 0.1秒における球の瞬間の速さは大きくなる。

エ 球が動き始めてから1.0秒後から2.0秒後までの1.0秒間における球の平均の速さは大きくなる。

(1) 3(秒)

Ⅰ表より、水平に置いたレール上の球は等速直 線運動をしている。

その速さは表の値より、5.6÷0.2=28.0(cm/s)である。

したがって、84.0cm動くのに、84.0÷28.0=3(秒)かかる。

(2) X 4(cm) Y 50(cm)

0.1秒間の移動距離は4.0cmずつ大きくなり、0.4〜0.5秒間では18.0cmになる。

よって、動き始めてから0.5秒後の球の移動距離は、32.0+18.0=50(cm)になる。

(3) ア

斜面上の球では重力の斜面に重直な分力と重直抗力とがつり合っている。

斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に垂直な分力は小さくなるので、垂直抗力も小さくなる。

一方、重力の斜面に平行な分力は大きくなり、0.1秒後の瞬間の速さ、1.0〜2.0秒間の平均の速さはともに大きくなる。

次の会話は、ある年の3月6日に、京都市にすむ花子さんが先生と交わしたものの一部である。これについて、下の問い (1)~(5) に答えよ。

花子 : 昨日は、昼前に降り始めた雨が15時ごろにやんでから、急に気温が下がりましたね。

先生 : 昨日の京都市の気温は表のようでした。 表では、15時と18時の気温差が最も大きいですね。①風向は南よりから北よりに変わりました。

花子 : 前線の動きが関係していそうですね。今日は、昨日とちがって晴れていますね。

先生 : そうですね。今日は、②太陽が沈んだばかりの空に、③よいの明星が見えると考えら れます。

花子 : そうなんですね。観察してみようと思います。

| 時刻 [時] | 気温 [℃] |

| 9 | 13.8 |

| 12 | 14.9 |

| 15 | 15.6 |

| 18 | 10.1 |

| 21 | 9.3 |

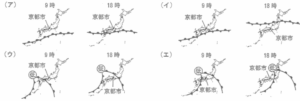

(1) 3月5日の9時と18時の日本付近における前線の位置をそれぞれ模式的に表した図の組み合わせは、次のア~エのいずれかである。

会話と表から考えて、ア〜エのうち、3月5日の9時と18時の日本付近における前線の位置をそれぞれ模式的に表した図の組み合わせとして、

最も適当なものを1つ選べ。

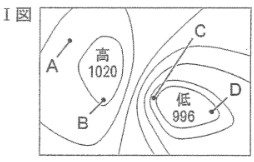

(2) 下線部①風向には気圧配置が関係している。

Ⅰ図は、高気圧と 低気圧の気圧配置を模式的に表したものであり、曲線は等圧線を表している。Ⅰ図のような気圧配置のとき、地点A~Dのうち、風が最も強くふくと考えられる地点として適当なものを1つ選べ。 また、次の文は、花子さんが北半球における高気圧の地表付近の風向についてまとめたものである。文中の□□□に入る表現として最も適当なものを、

下のア~エから1つ選べ。

北半球では、高気圧の□□□ように風がふく。

ア 中心に向かって時計回りにふきこむ

イ 中心に向かって反時計回りにふきこむ

ウ 中心から時計回りにふき出す

エ 中心から反時計回りにふき出す

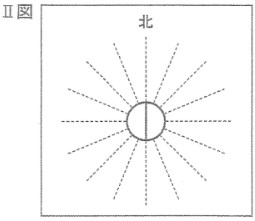

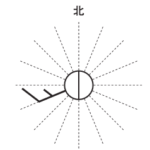

(3) 右のⅡ図は、天気は晴れ、風向は西南西、風力は2を、天気図に用いる記号で表そうとした途中のものであり、風向 ・風力をかきこむと完成する。 図中に、風向は西南西、風力は2であることを表す天気図に用いる記号を実線( ー )でかいて示せ。

ただし、図中の点線( —– ) は16方位を表している。

(4) 下線部②太陽について、次の文章は、花子さんが地球の動きと太陽の動きについてまとめたものである。

文章中の【 X 】に共通して入る最も適当な語句を、ひらがな3字で書け。

また、太陽が真東からのぼり、真西に沈む日において、太陽の南中高度が90゜である地点として最も適当なものを、下のア~エから1つ選べ。

地球は【 X 】を中心に自転しながら太陽のまわりを公転している。太陽の南中高度が季節によって変化

するのは公転面に立てた垂線に対して地球の【 X 】が23.4゜傾いているためである。

ア 赤道上の地点

イ 北緯23.4゜の地点

ウ 北緯35.0゜の地点

エ 北緯66.6゜の地点

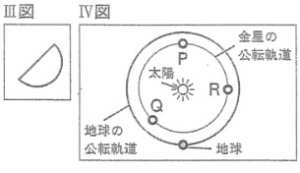

(5) 下線部③よいの明星について、 花子さんは3月6日の夕方に天体望遠鏡で金星を観察した。

Ⅲ図は、花子さんが天体望遠鏡で観察した像の上下左右を、肉眼で観察したときの向きに

直した金星の見え方を示したものである。 また、 Ⅳ図は、地球の北極側から見たときの太陽、

地球および金星の位置関係を模式的に表したものである。

3月6日の夕方に地球がⅣ図中で示された位置にあるとき、Ⅲ図から考えて、花子さんが観察した

金星の位置として最も適当なものを、 Ⅳ図中のP~Rから1つ選べ。

(1) エ

15時から18時の間に低気圧の移動に伴い寒冷前線が通過したので、気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わった。

(2) C、ウ

等圧線の間隔のせまいところほど強い風が吹いている。高気圧では中心から時計回りに風が吹き出し、

低気圧では中心に向かって反時計回りに風が吹き込む。

(3)

(4) ちじく、ア

赤道上の地点では、春分と秋分の日に太陽の南中高度が90゜になる。

(5) Q

Ⅲ図の金星は、右下(西側)の半分に太陽の光が当たっているので、Ⅳ図ではQの位置にある。

家庭教師のやる気アシストは、京都府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。