京都府の2025年3月実施の令和7年度(2025年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

次の文章は,種子植物の分類についてまとめたものの一部である。これについて,下の問い( 1 )~( 3 )に答えよ。

種子植物は,被子植物と裸子植物に分類することができる。被子植物は子葉の数,葉脈,根のつくりに着目する と,単子葉類と双子葉類に分類することができる。アブラナは,子葉の数が 2 枚,葉脈が【 X 】,根のつくりと して【 Y 】をもつといった特徴から双子葉類に分類される。さらに,双子葉類に分類される植物の花のつくりに 着目すると,種類によって共通点や相違点を見いだすことができる。例えば,アブラナとツツジの花を観察する と,花の各部分が並ぶ順番は共通しているが,アブラナの花弁はたがいに離れており,ツツジの花弁はたがいに くっついていることがわかる。

(1) 文章中の X ・ Y に入る語句の組み合わせとして最も適当なものを,次の(ア)~(エ)から 1 つ選 べ。

(ア) X 平行脈 Y ひげ根

(イ) X 平行脈 Y 主根と側根

(ウ) X 網状脈 Y ひげ根

(エ) X 網状脈 Y 主根と側根

(2) 下線部花の各部分が並ぶ順番について,次の(ア)~(ウ)は花を構成する部分である。ツツジの花の各部分が 並ぶ順番を,めしべを中心として内側にあるものから順になるように(ア)~(ウ)を並べかえ,記号で書け。

(ア) 花弁

(イ) がく

(ウ) おしべ

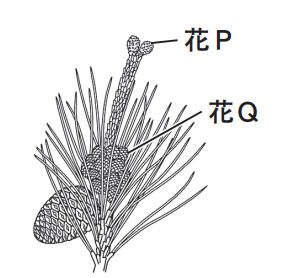

(3) 図は,マツの枝を表したものである。図中の花P・Qの一方は雄花であり,もう 一方は雌花である。マツの雄花として最も適当なものを,花P・Qから 1 つ選べ。 また,マツの特徴について述べた文として最も適当なものを,次の(ア)~(ウ)から1 つ選べ。

(ア) 花粉が胚珠に直接つくことで受粉する。

(イ) 受粉すると雄花は成長し,まつかさになる。

(ウ) 雌花には花弁があり,雄花には花弁がない。

(1)エ

双子葉類の特徴は網静脈、主根と側根、維管束がまとまっていることです。

また、単子葉類の特徴は平行脈、ひげ根、維管束がばらばらです。

(2)ウ→ア→イ

(3)花Q、ア

次のノートは,健さんが形質の伝わり方についてまとめたものである。これについて,下の問い(1)・(2)に答 えよ。

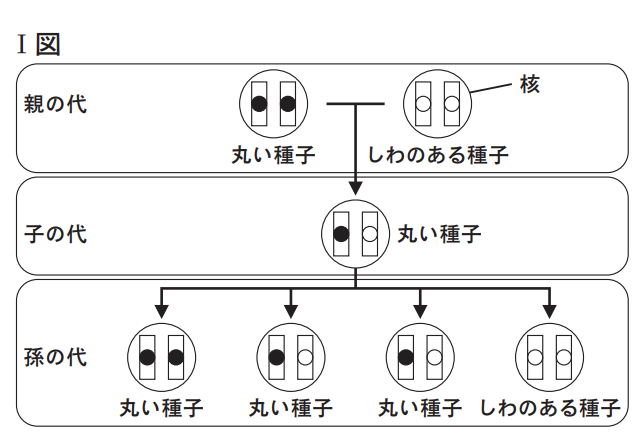

メンデルはエンドウを用いて,形質の伝わり方を調べる実験を行い,遺伝のしくみを明らかにした。メンデルが,丸い種子をつくる純系のエンドウと,しわのある種子をつくる純系のエンドウを親としてかけ合わせると,子の代はすべて丸い種子になった。次に,この丸い種子をまいて育てたエンドウを自家受粉させると,孫の代では,丸い種子としわのある種子が約 3:1 の割合でできた。右のⅠ図は,メンデルが行った実験における各世代の,種子の形を決める遺伝子の組み合わせを模式的に表したものであり,染色体( ⬜︎ )に存在する種子の形を決める遺伝子について,種子を丸くする遺伝子を黒い丸( ● ),種子をしわにする遺 伝子を白い丸( ○ )で表している。丸い種子をつくる純系のエンドウと,しわのある種子をつくる純系のエンドウをかけ合わせて得られた子の代を 自家受粉させ,孫の代で 1200 個の種子ができたとすると,メンデルが行った実験でできた孫の代の丸い種子と しわのある種子の割合から考えて,できた孫の代の 1200 個の種子のうち,丸い種子は[X]であると考えられる。

(1) ノート中の[X]に入るものとして最も適当なものを,次の(ア)~(オ)から 1 つ選べ。

(ア) 約 300 個

(イ) 約 400 個

(ウ) 約 600 個

(エ) 約 800 個

(オ) 約 900 個

(2)健さんは,遺伝子の組み合わせがわからない丸 い種子のエンドウと,しわのある種子のエンドウ を親としてかけ合わせる実験を行い,できた子の 代の種子の形を調べた。その結果,丸い種子としわのある種子が約 1:1 の割合でできた。右のⅡ図は,健さんが行った実験における親の代と子の代の,種子の形を決める遺伝子の組み合わせを 模式的に表そうとした途中のものである。Ⅱ図中の染色体に存在する種子の形を決める遺伝子のうち,種子を丸くする遺伝子にあたるものを黒く塗るとⅡ図は完成する。ノートを参考にして,答案用紙の図中の染色体に存在する遺伝子のうち,健さんが行った実験における親の代と子の代の,種子の形を決める遺伝子の組み合わせを表すために必要なものをすべて黒く塗って,図を完成させよ。

(1)オ

丸い種子が$\frac{3}{4}$で発現するので、$1200\times\frac{3}{4}=900$

(2)略

丸い種子の左側一つが塗られていればよいです。

次の文章は,気団と季節風についてまとめたものの一部である。これについて,下の問い(1)・(2)に答えよ。

日本付近には,気温や湿度の異なる気団があり,それぞれの気団は季節によって発達したりおとろえたりする。 日本はユーラシア大陸と太平洋にはさまれており,夏と冬で,地表付近では風向の異なる季節風がふく。例えば, 夏の季節風は,海洋上の気温よりも大陸上の気温が上昇し,海洋上の気圧よりも大陸上の気圧が[A]なること で,[B]から日本を通って[C]に向かってふく。気団は季節に特徴的な風や天気をもたらし,日本の気象 に大きな影響を与えている。

(1) 文章中の[A]~ [C]に入る表現の組み合わせとして最も適当なものを,次の(ア)~(エ)から 1 つ選 べ。

(ア) A 低く B 大陸 C 海洋

(イ) A 低く B 海洋 C 大陸

(ウ) A 高く B 大陸 C 海洋

(エ) A 高く B 海洋 C 大陸

(2) 下線部日本の気象に関して述べた文として最も適当なものを,次の(ア)~(エ)から 1 つ選べ。

(ア) 夏は,西高東低の気圧配置になりやすく,蒸し暑い日が続くことが多い。

(イ) 夏から秋にかけて,あたたかく湿った小笠原気団が発達して台風になる。

(ウ) 冬は,太平洋側で乾いた晴天の日が続くことが多く,日本海側では雪が降りやすい。

(エ) つゆの時期は,勢力がほぼ同じであるオホーツク海気団とシベリア気団がぶつかって停滞前線ができる。

(1)イ

気温が上がると上昇気流が発生し、低気圧が発生します。

モノと同じように高いところから低いところに流れるので、海洋から大陸へと空気は移動します。

(2)ウ

ア:西高東低の気圧配置になるのは冬なので不適です。

イ:台風がやってくるのは小笠原気団の勢力が弱まってきたときなので不適です。

エ:梅雨は小笠原気団とオホーツク気団がぶつかるので不適です。

次の会話は,先生と太郎さんが岩石の区別について交わしたものの一部である。これについて,下の問い( 1 )~( 3 ) に答えよ。

先生 マグマが冷え固まってできた岩石を[ ]といいます。 [ ]は,でき方のちがいによって大きく 2 つに分けら れ,①鉱物の種類や割合などをもとに,さらに,安山岩やせん緑岩など,いくつかの種類に分けられます。

太郎 以前の授業では,安山岩とせん緑岩をふくめて6 種類の岩石のちがいについて学びました。

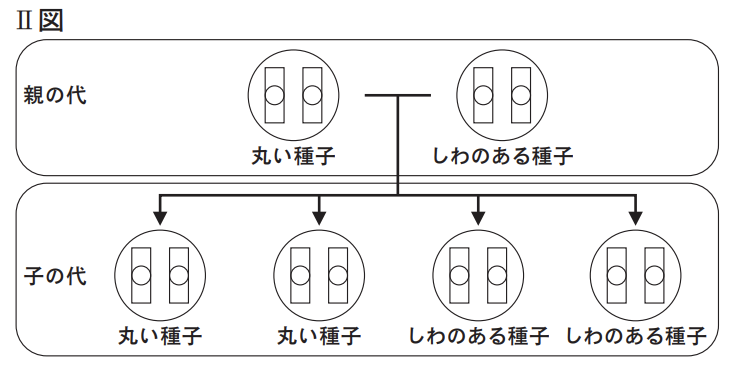

先生 そうですね。それでは,岩石A~Cを区別してみましょう。岩石A~Cは,流紋岩,花こう岩,斑れい岩のいずれかです。表は,岩石A~Cを ②ルーペで観察したときのスケッチと,各岩石にふくまれる有色鉱物と無色鉱物のそれぞれの割合をまとめ たものです。まず,岩石Aは何か考えてみましょう。

太郎 表から,岩石Aと岩石Bは,どちらも[P]という特徴があることがわかるため,それぞれ[Q]の いずれかであり,表からさらに,岩石Aはもう一つの特徴として[R]ことが読みとれることもあわせて 考えると,岩石Aは[S]とわかります。

(1) 会話中の に共通して入る最も適当な語句を,漢字 3 字で書け。また,下線部①鉱物について,次の (ア)~(オ)のうち,有色鉱物であるものをすべて選べ。

(ア) キ石

(イ) セキエイ

(ウ) チョウ石

(エ) カクセン石

(オ) カンラン石

(2) 下線部②ルーペについて,次の文は,太郎さんが,観察するものが動かせるときのルーペの使い方についてまとめたものである。文中の X ・ Y に入る表現の組み合わせとして最も適当なものを,下の(ア)~(エ) から 1 つ選べ。

ルーペは[X]に近づけて持ち,[Y]に動かして,よく見える位置を探す。

(ア) X 目 Y 観察するものを前後

(イ) X 目 Y 顔をルーペとともに前後

(ウ) X 観察するもの Y 顔を前後

(エ) X 観察するもの Y 観察するものをルーペとともに前後

(3) 会話中の,太郎さんが,岩石Aに関して述べた部分が成り立つように,[P]~[S]に入る最も適当な 語句を,次の(ア)~(サ)からそれぞれ 1 つずつ選び,記号で書け。なお,同じ語句を複数回選んではいけない。

(ア) 流紋岩である

(イ) 流紋岩か斑れい岩

(ウ) 石基の部分がある

(エ) 花こう岩である

(オ) 花こう岩か斑れい岩

(カ) 無色鉱物よりも有色鉱物を多くふくむ

(キ) 斑れい岩である

(ク) 斑状組織をもつ

(ケ) 有色鉱物よりも無色鉱物を多くふくむ

(コ) 流紋岩か花こう岩

(サ) 等粒状組織をもつ

(1)火成岩、ア・エ・オ

キ石は緑色、カクセン石は黒色、カンラン石はオリーブ色です。

(2)ア

(3)【P】ケ 【Q】コ 【R】サ 【S】エ

次の文章は,重さと質量についてまとめたものの一部である。これについて,下の問い(1)・(2)に答えよ。

上皿てんびんは物体の[A]をはかることができる。一方で,ばねばかりは物体の[B]をはかることがで きる。物体に月面上ではたらく重力の大きさは,地球上ではたらく重力の大きさの約 6 分の 1 である。ある物体の 重さと質量の両方を,月面上と地球上ではかるとき,月面上か地球上かによって物体の重さは[C]が,物体の 質量は[D]。

(1) 文章中の[A]~[D]に入る表現の組み合わせとして最も適当なものを,次の(ア)~(エ)から 1 つ選 べ。

(ア) A 重さ B 質量 C 変化する D 変化しない

(イ) A 重さ B 質量 C 変化しない D 変化する

(ウ) A 質量 B 重さ C 変化する D 変化しない

(エ) A 質量 B 重さ C 変化しない D 変化する

(2) 下線部ばねばかりについて,ばねばかりにおもりをつるしておもりが静止しているとき,ばねばかりがおもり を引く力と,おもりにはたらく重力がつり合っている。次の文は, 1 つの物体に 2 つの力がはたらいてつり合っ ているときの, 2 つの力の関係についてまとめたものである。文中の[X]・ [Y]に入る表現の組み合わ せとして最も適当なものを,下の(ア)~(エ)から 1 つ選べ。

1 つの物体に 2 つの力がはたらいてつり合っているとき, 2 つの力は一直線上にあり, 2 つの力の大きさは[X] , 2 つの力の向きは[Y]である。

(ア) X 異なり Y 同じ

(イ) X 異なり Y 反対

(ウ) X 等しく Y 同じ

(エ) X 等しく Y 反対

(1)ウ

(2)エ

花子さんは,次の〈実験Ⅰ〉~〈実験Ⅲ〉を行った。また,下のノートは,花子さんが〈実験Ⅰ〉~〈実験Ⅲ〉についてまとめたものの一部である。これについて,下の問い( 1 )~( 3 )に答えよ。ただし,抵抗器以外の電気抵抗は考えないものとする。

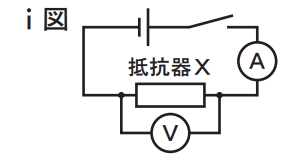

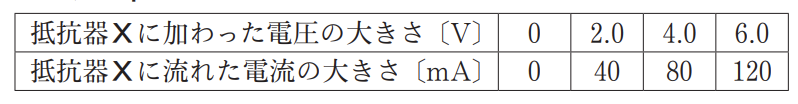

〈実験Ⅰ〉 電源装置,抵抗器X,電圧計,電流計,スイッチを用いて,右のⅰ図の回路図で表される回路をつくる。電源装置の電圧をさまざまに変えて,抵抗器Xに加わる電圧の大きさと流れる電流の大きさをそれぞれはかる。

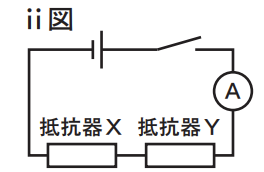

〈実験Ⅱ〉 電源装置,抵抗器X,電気抵抗の大きさが 10Ωの抵抗器Y,電流計,スイッチを用いて,右のⅱ図の回路図で表れる回路をつくる。電源装置の電圧の大きさを 3.0 V にし,回路全体に流れる電流の大きさをはかる。

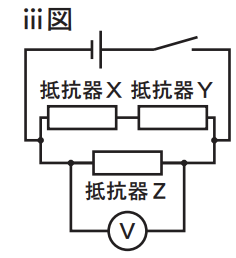

〈実験Ⅲ〉 電源装置,抵抗器X,電気抵抗の大きさが 10Ωの抵抗器Y,電気抵抗の大きさが 20Ωの抵抗器Z,電圧計,スイッチを用いて,右のⅲ図の回路図で表される回路をつくる。電源装置の電圧の大きさを 4.5 V にし,抵抗器Zに加わる電圧の大きさをはかる。

〈実験Ⅰ〉の結果,抵抗器Xに加わった電圧 の大きさと流れた電流の大きさの関係をまとめると,右の表のようになり,抵抗器Xに流れた電流の大きさは,抵抗器Xに加わった電圧の大きさに比例していることがわかった。

〈実験Ⅱ〉の結果,回路全体に流れた電流の大きさは 50 mA であった。このことと,表から考えて,〈実験Ⅱ〉で 抵抗器Xに加わった電圧の大きさは [P]であると考えられる。

〈実験Ⅲ〉の結果,抵抗器Zに加わった電圧の大きさは[Q]であった。また,ⅲ図の回路図で表される回路 は,抵抗器Xと抵抗器Yを 1 つの抵抗器とみなしたものと,抵抗器Zが並列につながれた回路であると考えること ができる。そのため,表から考えて,ⅲ図の回路図で表される回路において回路全体の電気抵抗の大きさは[R]であると考えられる。

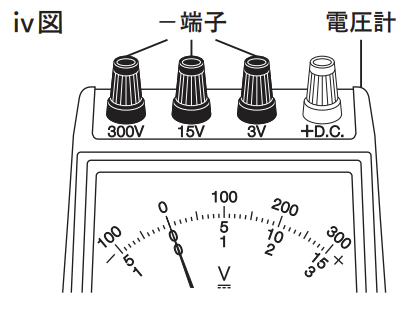

(1) 下線部電圧計について,ⅳ図は,300 V,15 V, 3 V の-端子がある電圧計の一部を表したものである。ⅳ図で表される電圧計を用いて,ある 部分に加わる電圧の大きさをはかるとき,電源装置の-極側の導線を電圧計 の 15 V の端子につないだ場合,最小目盛りが表す電圧の大きさとして最も 適当なものを,次の(ア)~(エ)から 1 つ選べ。

(ア) 0.1 V

(イ) 0.2 V

(ウ) 0.5 V

(エ) 10 V

(2) ノート中の[P]に入る電圧の大きさは何 V か求めよ。

(3) ノート中の[Q]に入る電圧の大きさは何 V か求めよ。また,[R]に入る電気抵抗の大きさは何Ωか求めよ。

(1)ウ

10目盛りで5Vなので、$5\div10=0.5V$

(2)$2.5V$

実験1から抵抗器Xの抵抗が分かり$2.0\div0.04=50Ω$

実験2は直列回路なので回路全体に流れる電流の値は同じなので、$50\times0.05=2.5V$

(3)【Q】$4.5V$ 【R】$15Ω$

【Q】並列回路にかかる電圧は回路全体の電圧と同じなので、4.5Vです。

【R】抵抗は直列回路ではたし算、並列回路では逆数のたし算が抵抗値となります。

抵抗器Xと抵抗器Y:$50Ω+10Ω=60Ω$

回路全体をRとすると、$\frac{1}{R}=\frac{1}{60}+\frac{1}{20}=\frac{4}{60}$

$R=\frac{60}{4}=15Ω$

愛さんは,次の〈実験〉を行った。また,下のノートは,愛さんが〈実験〉についてまとめたものの一部である。 これについて,下の問い( 1 )~( 3 )に答えよ。

〈実験〉

操作Ⅰ 2 つのビーカーを用意し,一方には砂糖水を入れ,もう一方には水酸化ナトリウム水溶液を入れる。

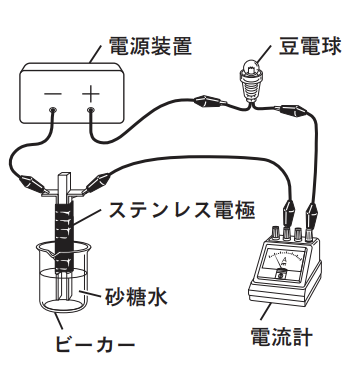

操作Ⅱ 図のように,電源装置,ステンレス電極,電流計,豆電球をつなぎ,砂糖水に電極を入れてから 6 V くらいの電圧を加え,豆電球が光るかどうかを調べる。また,電極付近のようすを観察する。

操作Ⅲ 電極を純粋な水で洗った後,操作Ⅱで用いた砂糖水のかわりに,水酸化ナトリウム水溶液を用いて,操作Ⅱと同様の操作を行う。

【結果】 操作Ⅱの結果,豆電球は光らなかった。また,電極付近のようすには変化が見られなかった。操作Ⅲの結果,豆電球は光った。また,電極付近から気体が発生した。

ノート

【結果】から,水溶液には,電流が流れるものと流れないものがあることがわかった。砂糖のように,水にとけ ても水溶液に電流が流れない物質を①非電解質という。一方,水酸化ナトリウムのように,水にとけると水溶液に 電流が流れる物質を電解質といい,電解質は水にとけると②イオンに電離するため,電流が流れる。

(1) 下線部①非電解質について,次の(ア)~(ウ)のうち,電流が流れない水溶液として最も適当なものを 1 つ選べ。

(ア) 硫酸亜鉛水溶液

(イ) エタノール水溶液

(ウ) 硝酸カリウム水溶液

(2) 下線部②イオンについて,次の文章は,愛さんがイオンのでき方についてまとめたものである。文章中の X に共通して入る最も適当な語句を,漢字 3 字で書け。また, Y ・ Z に入る表現の組み合わせ として最も適当なものを,下の(ア)~(エ)から 1 つ選べ。

原子は, +の電気をもつ原子核と - の電気をもつ電子からできている。原子核は,+の電気をもつ陽子と電気をもたない[X]から構成され,多くの元素では,同じ元素でも[X]の数が異なる原子が存在し,このような原子をたがいに同位体という。原子全体としては電気を帯びていないが,電子を失ったり, 受けとったりすると,電気を帯びたイオンになる。原子が何個の電子をやりとりするかは元素によって異 なっており,ナトリウム原子は電子を 1 個[Y]ことで[Z]であるナトリウムイオンになる。

(ア) Y 失う Z 陰イオン

(イ) Y 受けとる Z 陰イオン

(ウ) Y 失う Z 陽イオン

(エ) Y 受けとる Z 陽イオン

(3) 愛さんが,水酸化ナトリウム水溶液に電流を流したときに陰極から発生する気体を調べたところ,水素である ことがわかった。水酸化ナトリウム水溶液とは別の水溶液を電気分解することで水素を発生させる場合,用いる 水溶液として最も適当なものを,次のⅰ群(ア)・(イ)から,水素が発生する電極として最も適当なものを,下 のⅱ群(カ)・(キ)からそれぞれ 1 つずつ選べ。

ⅰ群 (ア) 塩酸 (イ) 塩化銅水溶液

ⅱ群 (カ) 陽極 (キ) 陰極

(1)イ

エタノールは電離しないので電流は流れません。

(2)【X】中性子 【Y・Z】ウ

(3)ⅰ群:ア ⅱ群:キ

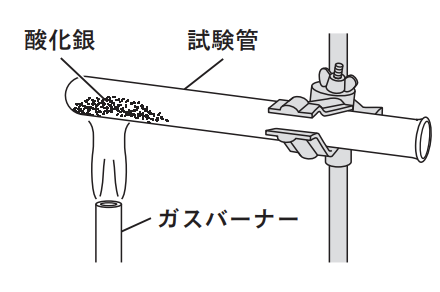

次のノートは,酸化銀を用いて行った実験についてまとめたものである。これについて,下の問い(1)・(2)に 答えよ。

ノート

酸化銀 2.90 g をはかりとり,試験管に入れた。次に,右の図のような装置で,酸化銀が完全に熱分解されるまでガスバーナーで十分に加熱した。ガスバーナーの火を消して試験管が十分に冷めてから,試験管の中に残った物質をとり出して質量をはかると,試験管の中に残った物質の質量は2.70 g であった。質量をはかった後,試験管からとり出した物質を押し固め,薬さじの裏側でこすると,金属光沢が見られた。酸化銀はこのような性質を示さないため,酸化銀は加熱することで別の物質に変化すると考えられる。

(1) 酸化銀の熱分解を表す化学反応式として最も適当なものを,次の(ア)~(カ)から 1 つ選べ。

(ア) Ag2O → Ag2 + O

(イ) Ag2O → 2Ag + O

(ウ) 2Ag2O → 4Ag + 2O

(エ) 2Ag2O → 4Ag + O2

(オ) 2AgO → Ag2 + O2

(カ) 2AgO → 2Ag + O2

(2) 酸化銀と少量のガラス片の混合物 3.00 g を用意し,この混合物を加熱することで,酸化銀を完全に熱分解させた。熱分解させた後の混合物の質量が 2.84 g であったとき,ノートから考えて,最初に用意した混合物3.00 g 中にふくまれる酸化銀の質量の割合は何%か,小数第 1 位を四捨五入し,整数で書け。ただし,反応は酸 化銀の熱分解しか起こらないものとする。

(1)エ

(2)77%

ノートより、2.90gの酸化銀に反応して発生する酸素の量は$2.90-2.70=0.20g$です。

今回の実験では$3.00-2.84=0.16g$の酸素が発生したので、今回の酸化銀の質量をxgとすると

$2.90:x=0.20:0.16$という比が成り立ちます。

$x=2.32g$となるので、今回の酸化銀の質量は$2.32g$だと分かります。

つまり、$2.32\div3.00\times100=77.3\simeq77%$が答えとなります。

家庭教師のやる気アシストは、京都府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。