奈良県の2021年3月実施の令和3年度(2021年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

奈良県の国語は読解問題2つ、古文1つ、作文問題1つの計4つの大問から構成されます。大問の順番は年度毎に異なりますが、構成自体は変わりません。

難易度としてはやや難です。記述の割合が少し多いですが、問題自体はオーソドックスな問題が多いです。最近では「行書」が出てくるのも特徴の一つに上げられるかもしれません。

【奈良県】令和3年度一般入学者選抜の過去問はこちらから

国語の過去問題はこちら>>

著作権者への配慮から現時点で掲載がされておりません。

次の文章を読み、各問いに答えよ。

(一)―線①とほぼ同じ意味で用いられている言葉を、文章中から五字で抜き出して書け。

(二)―線②と同じ働きをしている「くる」を、次のア〜エから一つ選び、その記号を書け。

ア 喜びの便りがくるのを待つ。

イ もうすぐ一雨くるようだ。

ウ 留学生が私のクラスにくる。

エ よい考えが浮かんでくる。

(三)―線③とあるが、この通訳が話したフランス語と日本語の説明として最も適切なものを、次のア〜工から一つ選び、その記号を書け。

ア フランス語はフランス人にとって違和感のない言葉遣いのようだが、日本語は発音が不明瞭で伝わりにくいものであった。

イ フランス語はとても流ちょうな話しぶりだったが、日本語は言葉遣いに誤りがあり、どこかたどたどしさを感じさせるものであった。

ウ フランス語は用務に役立つものであり、日本語はたいそう丁寧で時代がかった、現在の言葉遣いとは合わないものであった。

エ フランス語も日本語も、若々しさは感じられないものの、とても美しい言葉遣いであり、上品な人柄が伝わってくるものであった。

(四)―線④とあるが、筆者が言語や言葉を人間社会の文化の基礎だと考える理由に当たる一文を、文章中から抜き出し、その初めの五字を書け。

(五)―線⑤とあるが、このように筆者が述べるのはなぜか。その理由を、文章中の言葉を用いて四十字以内で書け。

(六)この文章の論理の展開の仕方について述べたものとして最も適切なものを、次のア〜エから一つ選び、その記号を書け。

ア 筆者の体験に基づいて仮説を立て、その妥当性を複数の視点から検証し、新たな定義として整理している。

イ 一般的な考えを説明した上で、筆者の実体験を根拠として自らの見解を解説し、結論づけている。

ウ はじめに複数の事例を挙げ、そこから共通して読み取れることを筆者の主張として示し、論をまとめている。

エ 身近な課題から書き始め、その背景の分析と検討を重ねた上で、筆者の考える解決策を示している。

(一) 【正答 端を発する】

「由来」とは”物事の起源とするところ”、”物事が今までたどってきた経過”を表す単語。よって、「由来する」とは”を起源とする”という意味を持っている。これとほぼ同じ意味で使われている言葉は「端を発する」で、”それがきっかけになって物事が始まる”という意味を持っている慣用句である。

(二) 【正答 エ】

②の「くる」は接続助詞「て」とくっついて”だんだん…になる”という意味を表している。

ア、イ、ウ 空間的に離れているものがこちらに近づく「来る」

エ 接続助詞「て」とくっついて”だんだん…になる”という意味を表す「くる」

よって、正解はエ。今回は、「て」の有無に着目すると意味の判別がしやすい。

(三) 【正答 ウ】

6~8段落の記述に着目する。

フランス語については”評価することはできないが、用務がスムーズに進行したので、おそらく立派なものだった”、日本語については”非常に丁重で古めかしいものだった””現在の日本語からは遠くなった言葉遣い”と述べている。これをもとに選択肢を吟味し、正解はウ。

ア 誤り。日本語の発音が不明瞭だったという記述はない。

イ 誤り。日本語の言葉遣いが古めかしい丁重なものだったというだけで、誤っていたわけではない。

エ 誤り。通訳の人柄に関する記述はない。

(四) 【正答 もとより人】

傍線部④を含む一文を見ると、「基礎であることは繰り返すまでもない」と書かれているため、これ以前に言語や言葉に関する話題が上がっていたことが分かる。文章をさかのぼると5段落にこの話題が出ていることが分かる。すると、最初の一文「もとより~」が理由になって「言葉が人間の文化の基礎をなすことは改めて言うまでもない」と主張されていることが読み取れる。よって、答えはこの一文の最初の五文字である「もとより人」である。

(五) 【正答 歴史地理学は、空間と時間の両方の視角を保って事象の実態へ接近する学問だから。】

なぜ歴史地理学が歴史学と地理学における空間と時間のギャップをつなぐ役割を果たせるのか、その特徴を文章中の記述から探せばよい。まず1,2段落を見ると、空間の概念から考えるのが地理学、時間の概念から考えるのが歴史学であり、見方が異なるからギャップが生まれていたことが分かる。ここで13段落に着目すると歴史地理学は”空間の概念”も”時間の概念”もどちらの視角も内包する学問の体系を持っていることが分かる。よって、”空間と時間のどちらの視角も持っている”という歴史地理学の特徴がギャップを埋める役割を果たしているといえる。この部分を書き漏らさないように40字以内でまとめる。

(六) 【正答 イ】

1,2段落で一般的な考えを説明し、3段落で問題提起、4~10段落の実体験と11~12段落の例で自身の主張を根拠づけ、13,14段落で主張をまとめている。

次の□内の文は行書で書かれている。楷書で書くときと筆順が異なる漢字はどれか。当てはまるものを、後のア〜オからすべて選び、その記号を書け。

ア 山 イ 緑 ウ 花 エ 色 オ 映

【正答 イ、ウ】

糸へんの3つ点が並んでいるように見える部分と、草かんむりの書き順が変化する。草書では早くなめらかに書くために書き順が変化することがある。

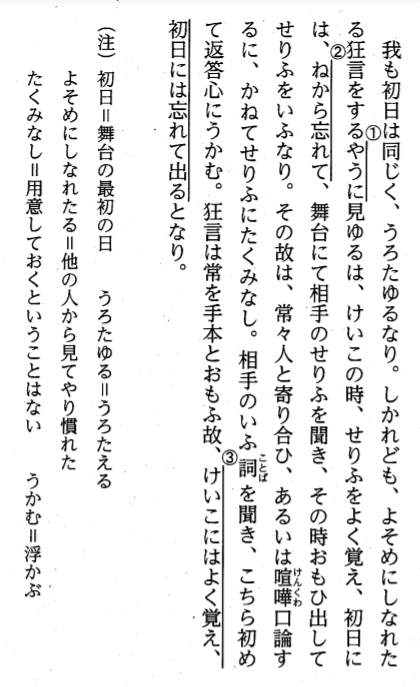

次の文章は、役者の考えを記録した江戸時代の書物『耳塵集』の一部である。これを読み、各問いに答えよ。

(一)―線①を現代仮名遣いに直して書け。

(二)―線②とあるが、「ねから忘れる」とはどういうことか。最も適切なものを、次のア〜エから一つ選び、その記号を書け。

ア すっかり忘れているということ

イ うっかり忘れるということ

ウ 緊張して忘れるということ

エ 知らぬ間に忘れるということ

(三)―線③と「我」が述べるのはなぜか。その理由として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選び、その記号を書け。

ア 互いに相手の言葉をよく聞いてその場に合うせりふと即興で話すことが、稽古以上に優れた狂言をするためには必要だから。

イ 本番の舞台で息の合った狂言ができるように、すべてのせりふを十分に理解して話すことを日々の稽古で徹底しているから。

ウ 狂言においては、本番の舞台でせりふを間違えないことよりも、表情やしぐさと合わせて自然に話すことの方が大切だから。

エ 相手への言葉は、事前に準備するものではなく、相手の言葉を受けて出てくるという日常を手本として狂言をしているから。

(一) 【正答 ように】

歴史的かなづかいを現代的かなづかいに直すとき、以下のようになる。

①語頭以外の「は・ひ・ふ・へ・ほ」→「わ・い・う・え・お」

②母音が「au」「iu」「eu」→「o」「yu」「yo」

③「む」→「ん」

④「ゐ」「ゑ」「を」→「い」「え」「お」

⑤「くわ」「ぐわ」→「か」「が」

⑥「ぢ」「づ」→「じ」「ず」

これに気を付けて現代仮名遣いに直そう。

(二) 【正答 ア】

「ねから」とは「根っから」と同じ意味であるから、「はじめから忘れる」「もとから忘れる」と似た意味である「すっかり忘れる」が正しい。

(三) 【正答 エ】

傍線部③を含む一文を確認すると「狂言は常を手本とおもふ故」と書いてある。つまり、「狂言は”常”を見習うべき模範だと思っている」ということである。ここで”常”とは、傍線部③の前2文の”普段人と話すときには言葉に計画はない。相手の言葉を聞いて初めて返答が浮かぶ”という日常のことである。よって、エが正解。

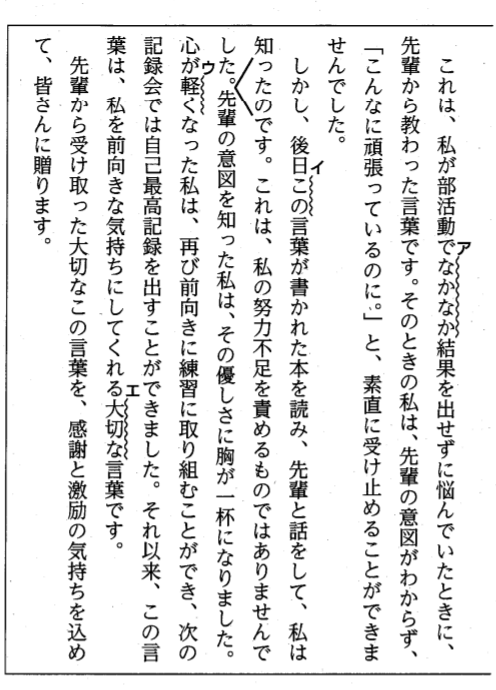

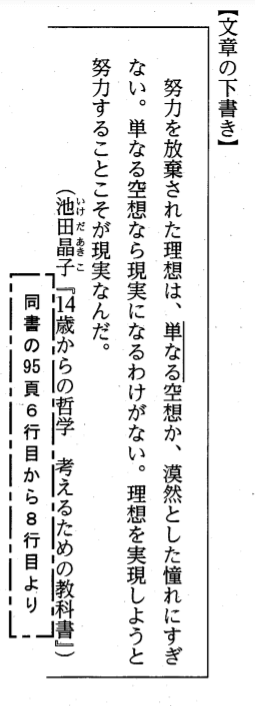

春香さんの中学校では、卒業を控えた三年生が後輩に伝えたい言葉と、その言葉についての思いを文章に書き、冊子にまとめることになった。次の【 】内は、春香さんが書いた【文章の下書き】である。これを読み、各問いに答えよ。

(一)―線部と同じ品詞の語を、【文章の下書き】の〰線ア〜工から一つ選び、その記号を書け。

(二)春香さんは、【文章の下書き】の<のところに次の□内の一文を書き加えることにした。そのねらいとして最も適切なものを、後のア〜エから一つ選び、その記号を書け。

理想を見失わずに努力し続ける私を認め、励ますための言葉だったのです。

ア 不足している内容を加え、読み手に思いを正確に伝えようとする。

イ これまでの内容をまとめ、読み手にわかりやすく伝えようとする。

ウ 話題を転換し、読み手に異なる考えを新たに伝えようとする。

エ 別の具体例を追加し、読み手に説得力をもって伝えようとする。

(三)春香さんは、先輩から教わった言葉が自分を前向きな気持ちにしてくれると述べているが、あなたを前向きな気持ちにしてくれることについて、次の①、②の条件に従って書け。

条件①二段落構成で書くこと。第一段落では、あなたを前向きな気持ちにしてくれることを具体的に書き、第二段落では、それについてのあなたの思いを書くこと。

条件②原稿用紙の使い方に従って、百字以上百五十字以内で書くこと。ただし、題、自分の名前は書かないこと。

(一) 【正答 イ】

ー線部「連体詞」

ア 副詞

イ 連体詞

ウ 形容詞

エ 形容動詞

よって、正解はイ。

(二) 【正答 ア】

<の文章の前後だけで読むと、読み手には先輩の意図が結局何だったのか分からないままである。よってこの一文は、読み手にとって不明確な内容を明瞭にし、文章をなめらかにつなぐ役割を持っているといえる。よって正解はア。

(三) 【正答 (例)私は毎朝早起きをして、自宅から近所の公園までの往復約三キロメートルをジョギングしています。私の気持ちを前向きにしてくれるのはこのジョギングです。

朝の澄んだ空気の中を走ると、心も体もすっきりします。たとえ嫌なことがあっても頑張ろうという気持ちがわいてくるので、これからも続けようと思っています。】

条件に従い文章を作成する。原稿用紙の正しい使い方(段落はじめは1マス空ける、句読点は1マス使うが行の最後は文字と一緒のマスに書く、「っ」など小さな文字は1マス使うなど)を守るように気を付ける。

家庭教師のやる気アシストは、奈良県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。