奈良県の2021年3月実施の令和3年度(2021年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

奈良県の理科は記述式の問題が多く出題されます。大問の数は5,6ほどあり、生物・化学・物理・化学の各分野から必ず一つは出題されます。

難易度としては難です。満点を取る為には理科への深い知識が必要になってくると思います。

【奈良県】令和3年度一般入学者選抜の過去問はこちらから

理科の過去問題はこちら>>

真理さんは、地質年代のうちのある期間が「チバニアン」と命名されたニュースを見て、興味をもち、調べることにした。次の【 】内は、真理さんが調べたことをまとめたものである。各問いに答えよ。

地質年代は、①地層の積した年代が推定できる化石などをもとに決められている。最近では②地球を1つの磁石としたときのN極とS極の逆転が起こった時期も、地質年代を決めるものとして使われている。千葉県市原市にある地層には、約77万円前に地球のN極とS極が逆転して現在の磁界の向きになったこん跡がある。この地層が2020年1月、地質年代を決める地層として世界的に認められ、まだ名前の決まっていなかった約77万4000~12万9000年前の期間が、県内にちなんで「チバニアン」と命名された。

(1)下線部①のような化石を何というか。その用語を書け。

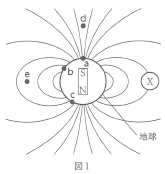

(2)下線部②に関して、地球は、北極付近をS極、南極付近をN極とした大きな1つの棒磁石として表すことができる。図1は、北極点と南極点を通る平面上における現在の地球の周りの磁界を表した模式図であり、棒磁石はその平面上にあるものとする。曲線は磁力線であるが、磁界の向きは省略されている。

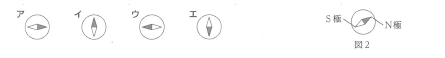

①図1のXの位置に、図2のような方位磁針を置いたときの針が指す向きを表したものとして最も適切なものを、次のア~エから1つ選び、その記号を書け。

②図1の点a~eのうち、磁力が最も小さいと考えられる点を1つ選び、その記号を書け。

(1) 【正答 示準化石】

示準化石とは、その化石をふくむ地層が堆積した時代がわかる化石。

示相化石とは、その化石をふくむ地層が堆積した当時の環境がわかる化石。

頻出事項なので両方とも覚える。

(2)① 【正答 イ】

磁力線はNから出てSに入る。

S極(白)は磁力線に沿ってN極を指す

(2)② 【正答 e】

図中で棒磁石から一番遠い距離にある点はe。

磁力は距離に反比例するのでeが一番磁力が小さい。

動物の体のつくりとはたらきについて調べるために、次の実験1、2を行った。各問いに答えよ。

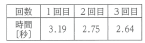

実験1 図1のように、12人が外側を向くように手をつないで輪になり、1人目が右手でストップウォッチをスタートさせると同時に、左手でとなりの人の右手をにぎった。2人目以降、右手をにぎられた人は左手でさらにとなりの人の右手をにぎるということを次々に行った。12人目は自分の右手がにぎられたら、左手でストップウォッチを止め、かかった時間を記録した。表はこの実験を3回繰り返した結果をまとめたものである。

実験2 ニワトリの翼の一部である手羽先の皮を取り除いた後、図2のように筋肉Xをピンセットで直接➩矢印の向きに引くと、先端部が➡矢印の向きに動いた。次に、筋肉などをすべて除き、図3のように骨を取り出した。

(1)実験1のような意識して起こす反応とは別に、無意識に起こる反応がある。刺激に対して無意識に起こる反応の例として最も適切なものを、次のア~エから1つ選び、その記号を書け。

ア 信号機の表示が青信号になったのを見て、歩き始めた。

イ 授業中に名前を呼ばれたので、返事をした。

ウ 暗い部屋から明るい部屋へ移動すると、ひとみの大きさが変化した。

エ キャッチボールで投げられたボールを、手でとった。

(2)右手の皮ふが刺激を受けとってから左手の筋肉が反応するまでにかかる時間が、刺激や命令の信号が神経を伝わる時間と、脳で判断や命令を行う時間からなるとしたとき、実験1において、脳で判断や命令を行うのにかかった時間は1人あたり何秒であったと考えられるか。3回の実験結果の平均値をもとに計算し、その値を書け。ただし、ヒトの中枢神経や末しょう神経を刺激や命令の信号が伝わる速さを60m/sとし、右手の皮ふから左手の筋肉まで信号が伝わる経路の長さを1人あたり1.8mとする。また、1人目は。スタートと同時にとなりの人の手をにぎるので、計算する際の人数には入れないものとする。

(3)次の文は、筋肉のつくりとはたらきについて述べたものである。文中の、①については適する語を書き、②についてはア、イのいずれか適する語を1つ選び、その記号を書け。

筋肉の両端は( ① )というじょうぶなつくりになって骨についており、実験2では、図2のように筋肉Xをピンセットで直接➩矢印の向きに引くことで先端部が➡矢印の向きに動いたが、実際には筋肉Xが②(ア 縮む イ ゆるむ)ことで先端部が➡矢印の向きに動く。

(4)ほ乳類の前あしの骨格には、図3と基本的なつくりが似ている部分がある。図4は、ほ乳類の前あしにあたるコウモリの翼とヒトのうでを表しており、図中の色を塗った骨は同じ部位であり、aは同じ指にあたることを示している。

① 多くの鳥類とほ乳類は、まわりの温度が変化しても体温がほぼ一定に保たれている。このような動物を何というか。その用語を書け。

② 図5は、ほ乳類の前あしにあたるクジラのひれを表しており、bは図4のaと同じ指にあたる。図4の色を塗った骨と同じ部位は、図5ではどこにあたるか。解答欄の図の該当する部位を黒く塗りつぶせ。

③ 次の文はニワトリの翼やほ乳類の前あしの、現在の形やはたらきが異なる理由について述べたものである。( )に適する言葉を簡潔に書け。

ニワトリの翼やほ乳類の前あしの、現在の形やはたらきが異なるのは、それぞれの動物が、同じ基本的つくりをもつ共通の祖先から、( )ように進化したからだと考えられる。

(1) 【正答 ウ】

ひとみの大きさは意識的に変えられないのでウが無意識におこる反応の例として適切。他にも熱いものにふれ手を引っこめる、などが無意識におこる反応の例なので理解しておく。

(2) 【正答 0.23秒】

3回の平均値を求めると、(3.19+2.75+2.64)/3=2.86

12人で実験をしているので2.86/12=0.23

(3) 【正答 けん、ア】

筋肉を縮めると曲げたり、ゆるめることで伸ばしたりすることができる。

(自分の腕でやってみる)

(4)① 【正答 恒温動物】

哺乳類は(人間も)外界の気温にかかわらず体温が一定に保たれる。

それに対して外界の気温によって体温が変化するのが変温動物。

(4)② 【正答】

bとaが同じ骨なのでその位置関係から考える

(4)③ 【正答 生息する環境に都合の良い】

いろいろな水溶液の性質について調べるために、次の実験1、2を行った。各問いに答えよ。

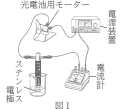

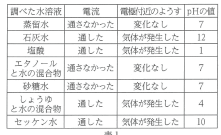

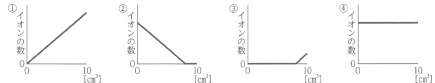

実験1 図1のような装置を組み立て、いろいろな水溶液について、電流を通すかどうかを調べた。ただし、1つの水溶液について調べるごとに、ステンレス電極の先を蒸留水でよく洗った後、別の水溶液について調べた。また、それぞれの水溶液におけるpHの値を調べた。表1は、それらの結果をまとめたものである。

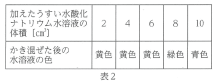

実験2 図2のように、うすい塩酸10㎝³をビーカーにとり、2,3滴のBTB溶液を加えた後、ガラス棒でよくかき混ぜながら、うすい水酸化ナトリウム水溶液をこまごめピペットで2㎝³ずつ10㎝³まで加えた。表2は、その結果をまとめたものである。また、実験前の、うすい塩酸とうすい水酸化ナトリウム水溶液の湿度を測定すると、どちらも20.1℃であったが、実験後の、混合した水溶液の温度は、24.0℃であった。

(1)実験1で、下線部の操作を行った理由を簡潔に書け

(2)実験1の結果から考えられることとして内容が正しいものを、次のア~エからすべて選び、その記号を書け。

ア 酸性の水溶液は、電流を通さない。

イ エタノールと水の混合物が電流を通さないのは、エタノールが電解質だからである。

ウ 電流を通す水溶液では、電極付近で化学変化が起こっている。

エ アルカリ性であるのは石灰石とセッケン水であり、アルカリ性がより強いのは石灰水である。

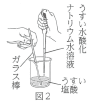

(3)次の①~④の図は、実験2の結果をもとにして、加えたうすい水酸化ナトリウム水溶液の体積を横軸に、ビーカー内の混合した水溶液中に存在する4種類のイオンの、種類別の数を縦軸にして、模式化したものである。図とイオンの名称の組み合わせとして最も適切なものを、後のア~エから1つ選び、その記号を書け。

ア ナトリウムイオンが①、水酸化物イオンが②

イ 水素イオンが②、塩化物イオンが③

ウ 水酸化物イオンが③、塩化物イオンが④

エ ナトリウムイオンが④、水素イオンが①

(4)実験2で起きた、酸とアルカリがたがいの性質を打ち消し合う反応を何というか。その用語を書け。また、混合した水溶液の温度上昇から、この反応はどのような反応といえるか。簡潔に書け。

(1) 【正答 水溶液同士が混ざることを防ぐため】

異なる水溶液が混ざると正しい結果が得られない恐れがあるので、混ざらないように必ず洗浄する

(2) 【正答 ウ、エ】

ア:塩酸は酸性。不適。

イ:エタノールは電解質ではない。不適。

ウ:気体が発生したことから化学変化が起こったことがわかる。

エ:pHの値が石灰水の方が大きく、エの文章は正しい

(3) 【正答 ウ】

HClとNa OHの反応である。

またこの時反応するイオンはH+とOH-である。

水酸化ナトリウムの量にかかわらずイオンの数が一定である④はCl-であるとわかる

(4) 【正答 中和、発熱反応である】

混合することによって化学反応が起き、発熱したり吸熱したりすることがある。

空気中の湿度や、雲のでき方を調べるために、次の実験1~3を行った。表は、気温と飽和水蒸気量の関係を示したものである。各問いに答えよ。

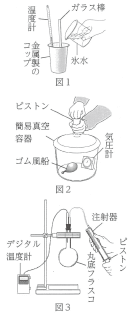

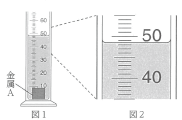

実験1 室温26℃の理科室で、金属製のコップに水を半分ぐらい入れ、その水の温度が室温とほぼ同じになったことを確かめた後、図1のように、金属製のコップの表面がくもりはじめたときの水温をはかると、16℃であった。

実験2 図2のように、簡易真空容器に、少し空気を入れて口を閉じたゴム風船と気圧計を入れ、ピストンを上下させて容器内の空気を抜いていったところ、容器内の気圧は下がり、ゴム風船はふくらんだ。

実験3 丸底フラスコの内部をぬるま湯でぬらし、線香のけむりを少量入れた後、注射器とつないで図3のような装置を組み立てた。注射器のピストンをすばやく引いたところ、丸底フラスコの中の温度は下がり、丸底フラスコの中がくもった。

(1)水蒸気が水に変わる現象を述べたものを、次のア~エから1つ選び、その記号を書け。

ア 寒いところで、はく息が白くなる。

イ 冬に湖の表面が凍る。

ウ 湿っていた洗濯物が乾く。

エ 朝に出ていた霧が、昼になると消える。

(2)実験1を行ったときの理科室の湿度は何%か。小数第1位を四捨五入して整数で書け。

(3)地上付近にある、水蒸気をふくむ空気が上昇すると、どのような変化が起こり雲ができると考えられるか。実験2,3の結果に触れながら、「気圧」、「露店」の語を用いて簡潔に書け。

(4)空気が上昇するしくみについて述べた文として正しいものを、次のア~エから1つ選び、その記号を書け。

ア 太陽の光であたためられた地面が、周囲の空気をあたためることで、空気が上昇する。

イ 高気圧の中心部に風がふきこむことで上昇気流が発生し、空気が上昇する。

ウ 寒冷前線付近では、暖気が寒気をおし上げることによって、冷たい空気が上昇する。

エ 風が山の斜面に沿って山頂からふもとに向かってふくことで上昇気流が発生し、空気が上昇する。

(5)気温30℃、湿度64%の空気が高さ0mの地表から上昇すると、ある高さで雲ができ始めた。雲ができ始めたとき、上昇した空気は何mの高さにあると考えられるか。最も適切なものを、次のア~エから1つ選び、その記号を書け。ただし、雲ができ始めるまでは、空気が100m上昇するごとに温度は1℃下がるものとする。

ア 約400m

イ 約800m

ウ 約1200m

エ 約1600m

(1) 【正答 ア】

気体から液体に変わるような現象を選べば良い。

アが適当。

(2) 【正答 56%】

16℃で曇り始めたので空気中の水蒸気量は13.6g

室温は26℃より13.6/24.4=0.557≒56%

(3) 【正答 まわりの気圧が低くなるため膨張して温度が下がり、露点に達するとふくまれていた水蒸気の一部が水滴になる】

(4) 【正答 ア】

イ:高気圧の中心から風が噴き出すので誤り。

ウ:暖気が寒気を押し上げることはないので不適。

エ:山頂から麓に風が吹いて上昇気流が発生することはないので不適。

(5) 【正答 イ】

気温30℃、湿度64%であるから水蒸気量は30.4×0.64=19.456g/m³

約800m上昇すれば22℃となり飽和水蒸気量に達するので雲ができる

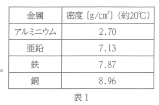

春香さんは理科室の戸棚に、形や大きさの異なる5つの金属片が置かれているのを見つけた。先生に聞いたところ、それぞれ表1に示す金属のいずれかであることがわかった。金属片がどの金属であるか調べてみようと考えた春香さんは、【 】内の実験を計画した。表2は、その実験結果をまとめたものである。各問いに答えよ。

① 5つの金属片をそれぞれ金属A~Eとして、それぞれの質量を電子てんびんではかる。

② メスシリンダーに水を入れ、目盛りを読み取る。

③ ②のメスシリンダーの中に、金属を静かに入れて目盛りを読み取り、ふえた体積を求める。この操作を金属B~Eについても同様に行う。

(2)金属Aは表1中のどの金属か。化学式で書け。また、金属A~Eのうち、同じ物質であると考えられるものの組み合わせを、次のア~エから1つ選び、その記号を書け。

ア 金属Aと金属C

イ 金属Bと金属C

ウ 金属Bと金属D

エ 金属Dと金属E

(3)春香さんは、表1に示す金属から、形を変えずにある金属を見分ける方法として、磁石を金属に近づける実験も計画した。見分けられる金属の物質名を示しながら、考えられる実験結果を簡潔に書け。

(1) 【正答 48.5cm³】

メスシリンダーは中心の方の平な部分を読み取る。

目盛りの端の上に上がった部分は読まない。

(2) 【正答 Al、ウ】

“質量÷増えた体積”で密度が求められる。

金属Aの密度を求めると2.7[g/cm³]

表1よりアルミニウムとわかる。

A〜Eについてそれぞれ密度を求めるとBとDが等しい。

(3) 【正答 鉄が磁石につく】

表1中の金属で磁石にくっつくのは鉄のみ。

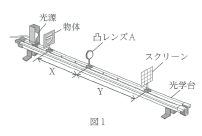

研一さんと花奈さんは、凸レンズの性質について調べるために、次の実験を行った。【 】内は、実験後の2人の会話である。各問いに答えよ。

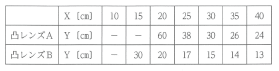

実験 光学台の上に光源、物体、焦点距離が15㎝の凸レンズA、スクリーンを図1のように並べ、光源と物体の位置を固定した。物体には凸レンズ側から見て「ラ」の形の穴があいている。凸レンズAとスクリーンの位置を動かし、スクリーンにはっきりした物体の像ができるときの、物体から凸レンズAまでの距離X、凸レンズAからスクリーンまでの距離Yを記録した。また、凸レンズAを、焦点距離が10㎝の凸レンズに変えて同様の操作を行った。表は、Xを10㎝から40㎝まで5㎝ずつ大きくしていったときのYの結果をまとめたものである。表中の「ー」は、スクリーンに像ができなかったことを表している。

研一:どちらの凸レンズも、Xを大きくしていくと、①(ア Yも大きく イ Yは小さく)なったね。

花奈:Xを20㎝から30㎝にしたとき、スクリーンにできる像は大きさは②(ア 大きくなった イ 小さくなった ウ 変化しなかった)ね。

研一:Xを10㎝にしたとき、スクリーン側から凸レンズAを通して見えた物体の像は、③上下左右が同じ向きの像だったよ。

花奈:④スクリーンにはっきりした物体の像ができるとき、凸レンズの焦点距離によって、X,Yや像の大きさは、どのように変化するのかな。

研一:2つの凸レンズの結果をもとに考えてみよう。

(1)【 】内について、会話が内容が正しくなるように、①はア、イのいずれか、②はア~ウから、それぞれ適する言葉を1つずつ選び、その記号を書け。

(2)実験で、凸レンズ側から見た、スクリーン上にできる物体の像として最も適切なものを、右のア~エから1つ選び、その記号を書け。

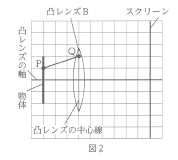

(3)図2は、スクリーンにはっきりした物体の像ができるときの、物体、凸レンズおよびスクリーンを真横から見た位置関係と、凸レンズの軸を模式的に表したものである。点Pから凸レンズの点Qに向かって進んだ光は、その後スクリーンまでどのように進むか。その道すじを直線でかき入れよ。ただし、方眼の1目盛りを5㎝とし、光は凸レンズの中心線で屈折するものとする。また、作図のために用いた線は消さずに残しておくこと。

(4)下線部③のような像が見えるのはどのようなときか。「焦点距離」の語を用いて簡潔に書け。

(5)下線部④について、実験の結果から考えることとして内容が正しいものを、次のア~エから1つ選び、その記号を書け。

ア 物体から凸レンズまでの距離が同じ場合、焦点距離が小さいほど凸レンズからスクリーンまでの距離は大きい。

イ 凸レンズからスクリーンまでの距離が同じ場合、焦点距離が小さいほど物体から凸レンズまでの距離は大きい。

ウ 物体から凸レンズまでの距離が同じ場合、焦点距離が小さいほどスクリーンにできる像は大きい。

エ 凸レンズからスクリーンまでの距離が同じ場合、焦点距離が小さいほどスクリーンにできる像は大きい。

(1) 【正答 イ、イ】

表の値が読み取れればわかる。

Yの値が小さくなると像は小さくなる

(実像の作図をすればわかるが、知識として覚えておくほうがよい)

(2) 【正答 エ】

実像は上下左右反転する。それをスクリーンに映して見るのでエが適当。

(3) 【正答】

棒の一番上からレンズの中心を通る光はまっすぐ進みスクリーンにぶつかる。

凸レンズの軸から棒の一番上までは10cm(実物の大きさ)であるがスクリーン上では20cmの大きさとなる。点Pは軸から5cmの位置にあるものがスクリーン上では2倍に拡大され10cmの位置になるように直線をつないで作図する。

(4) 【正答 物体と凸レンズの距離が、焦点距離より近いとき】

(5) 【正答 エ】

ア:表を見ればわかる。不適。

イ:表を見ればわかる。Yが30のところ2つの比較。不適。

ウ:実像の作図をしてみればわかる。不適。

家庭教師のやる気アシストは、奈良県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。