大阪府の2020年3月実施の令和2年度(2020年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

大阪府の国語の問題は、レベル別にABCの問題が用意されています。受験する学校によりどの問題を採用するかが異なり、難易度は、Aが易、Bがやや難、Cが難となっています。

過去問はABCのすべての問題の解説をしていますので、受験する高校に合わせて、活用してください。

【大阪府】令和2年度一般入学者選抜の過去問はこちらから

国語Aの過去問題はこちら>>

国語Bの過去問題はこちら>>

国語Cの過去問題はこちら>>

問1:傍線の漢字にあてはまるよみがな(ひらがな)を書き、カタカナにあてはまる感じを記述する問題です。

【・答え (1)な (2)すみ (3)かいが (4)はあく (5)植 (6)洗 (7)電池 (8)登録】

問2:文中の傍線部のことばが修飾している語として正しいものを選択肢から選ぶ問題です。

【・答え ウ】

元々ある文を削って考えてみる。私は「放課後に」借りた で文が成立し、放課後に、の部分は借りたを修飾していることが分かる。

従って答えはウとなる。

問1:傍線A~Cのうち品詞が異なるものを1つ選ぶ問題です。

【・答え C】

「ない」の品詞は、「ぬ」に変換して文が成立するかどうかで判断することができる。(成立する→助動詞 成立しない→形容詞)

A:見たことがぬ は文として成立していないので、形容詞である。

B:知らなかったわけではぬ は文として成立していないので、形容詞である。

C:通用せぬ は文として成立しているので、助動詞である。

問2:傍線①の動作をしている人として最も適している選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ア】

この傍線のある文の頭にその人はとある。前文を見ると、その人とは専門家の先生だとわかる。したがって、傍線部の動作をしている人は専門家の先生である。

問3:傍線②の意味として適している選択肢を選ぶ問題です。

【・答え イ】

どよめくを漢字で書くと「響めく」となります。音が鳴り響く様を表す言葉です。

問4:空欄③④⑤に入れる言葉の組み合わせとして最も適している選択肢を選ぶ問題です。

【・答え カ】

空欄のあるこの文は、本文の要約と言える文となっている。選択肢はすべて本文に関連する内容が記述されているので、本文で登場した順番に並べ替えることで、正しい文となる。

問5:文中の空欄aに入る内容を本文中のことばを用いて、空欄bに入る内容を本文から抜き出して記述する問題です。

【・答え a:オオルリを目の当たりにした b:世の中には】

段落三の冒頭に「私は…大変なことになったと思った」「こんな意外なほど美しい鳥がいるならば…」とあり、身近にいる鳥に対して筆者が大きな衝撃を受けたことを示している。さらに前段落から探すと、「輝くような濃くて深い青色…」「その鳥はオオルリだと…」とあり、その鳥とはオオルリであるとわかる。(a)

また、段落三冒頭に「世の中にはものすごい生物たちが…」とあり、身近に綺麗な鳥がいるならば周りには様々な生物がいるにちがいない、という筆者の考えが現れている。(b)

問1:傍線①となった理由として最も適当な選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ア】

傍線①の態度を示し、「これは何たる無実をいひかくるぞ、さらにおぼえなし」(それはなんと無実な事をいうのだ、まったく身に覚えがない)と答えている。後半より「全く覚えていない」と言っており、この選択肢からはアのみがふさわしいと判断することが出来る。

問2:ゆゑを現代仮名遣いになおして記述する問題です。

【・答え ゆえ】

問3:本文中の内容と合致する選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ウ】

最後の文に「その文をせんさくして見たれば、かなにて「ごばん」とかきたるを、「小判かへせ」とよみたゆゑなり。」(その手紙を細かくしっかり見てみると、かなで「ごばん」と書いてあるものを「こばん返せ」と読んだからである。)とある。すなわち読み間違いについて言及したウが正解。

問1:傍線①の本文中のはたらきの説明として最も適している選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ア】

「では」は前の話題を発展させて新しい話題を提示するときに用いられる接続語である。

問2:空欄②に最も適している言葉を選択肢から選ぶ問題です。

【・答え イ】

空欄②の文中に、指揮者は設計図(楽譜)を見て人を動かす人、作曲家は建築物(楽曲)を作り上げた人と記述がある。建築物(楽曲)を実際に建てる(演奏する)職人とはすなわち演奏家の事である。

問3:傍線③について、筆者が不思議と述べていることとして適当な選択肢を選ぶ問題です。

【・答え エ】

傍線③の次の文に「見知らぬ土地で…現在のドイツでも日本でも同じ演奏…」とある。

問4 (1):文章中の空欄aにあてはまる内容を本文中のことばで記述し、空欄bにあてはまる言葉を本文中から抜き出して記述する問題です。

【・答え a:作曲家が表現したかったものは何なのか b:演奏者との】

問4 (2):話し合いを効率的に進める為にAさんが行った事として適切でない選択肢を選ぶ問題です。

【・答え イ】

Aさんの最初の発言で話し合いの目的を明確にしている(ウ)。次の発言では出た意見を整理している(エ)。最後の発言では、内容をまとめた上で、次の行動を示している(ア)。したがって、行っていない選択肢はイであるとわかる。

問:教室を清潔に保つための貼り紙に載せることばが3つ示されており、どのことばが最も適しているのかを選び、その理由を条件に従って記述する問題です。(180字以内)

【・記述例

私は「教室もあなたの心も美しく」が最もふさわしいことばであると考える。なぜなら、部屋の清潔さは心の清潔さに関係すると考えているからである。私は自分の部屋が汚いと気分がモヤモヤして勉強がはかどらないが、部屋綺麗だと心の余裕ができ、頭がスッキリして勉強しやすく感じる。同じような経験をした他の生徒もいると思うので、掃除をすすんで行おうという人が増えるだろうと思う。(180字)】

問1:傍線の漢字にあてはまるよみがな(ひらがな)を書き、カタカナにあてはまる感じを記述する問題です。

【・答え (1)あ (2)ほが (3)めんみつ (4)しゅういつ (5)転 (6)染 (7)弁論 (8)衛星】

(2)ほがらか や(4)しゅういつ はあまり出てこない漢字なので注意する事。

問2:「匂い」の品詞について正しいものを選択肢から選ぶ問題です。

【・答え ア】

おいしそうな という言葉の後に続くのは他にも「ごはん」「パン」「ケーキ」などが出てくる。これらは名詞なので、「匂い」も名詞である。したがって、答えはアとなる。(形容動詞の後は名詞が来る。したがって、答えはアとなる。)

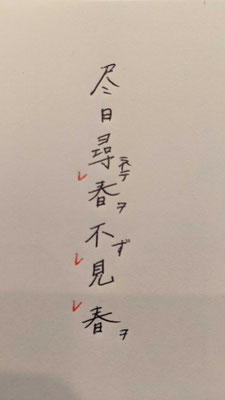

問3:次の漢文が正しい読み順になるように返り点を付ける問題です。

「尽日春を尋ねて春を見ず」となるようにレ点をつける。いきなり文章の下に読み場所が移るなどは無いので、一二点は必要なく、レ点を用いるだけでいい。

問1:空欄①、②にあてはまる接続語の組み合わせとして適している選択肢を選ぶ問題です。

【・答え イ】

①の前後では話している内容が逆になっている。なので、しかしが入る。

②の前の内容を②の後で具体的に説明している。なので、つまりが入る。

これらの組み合わせの選択肢であるイが正解。

問2:傍線③について、それを目指して行った利休の行動の一例を本文中のことばを用いて記述する問題です。

【・答え 庭を掃き清めた後、わざと二、三枚の葉を散らした】

段落二に利休の修行中に行った行動が述べられている。それは人の手を…いかに自然に…表現するかという行動の一例となっている。

問3:空欄abについてあてはまることばを本文中から抜き出して記述する問題です。

【・答え a:一見雑然と b:自然の力に】

日本の庭:自然に基づいて計算された美的表現がある

西洋の庭:均斉を重んじて作られている

この違いについて言及された文を抜き出す。

問1:「やうやう」を現代仮名遣いに直して記述する問題です。

【・答え ようよう】

問2:「くわしい理由」を表すことばを本文中から抜き出して記述する問題です。

【・答え 仔細】

「我此の馬を重宝と思はず、その仔細は…」とある。これを訳すと、「私はこの馬を貴重な宝とは思わない。その理由は…」となる。

したがって、仔細が正解。

問3:空欄②に最も適していることばを選択肢から選ぶ問題です。

【・答え ウ】

文章より「合戦の時も多くて50里しか進まない。そのように(私の馬が)ゆっくり行くからこそ、②も疲れず、私についてよく働いてくれる。」

とある。すなわち、②に入るのは名馬でも文帝でもなく、数万の人馬であることがわかる。

問4:本文中の内容に合致する選択肢を選ぶ問題です。

【・答え エ】

最後の文を訳すことで答えが分かる。「名馬が一日に千里駆けることが出来ても、数万の人馬ができなければ意味が無い」という事が分かれば答えにたどり着くことが出来る。

問1:空欄①に最も適当なことばを選択肢から選ぶ問題です。

【・答え エ】

空欄①の直前の文に普通に考えれらることが記述されていて、その後に「①な流れでしょう」とある。したがって、必然的が入る。

問2:傍線②について、本文中の内容に合致する選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ウ】

段落五にあるように、最初は雷や摩擦によって感覚的にとらえられることから始まったことが記述されている。

問3:傍線③の内容について、□に入る内容を本文中のことばを使って記述する問題です。

【・答え 1対1の対応づけが、より科学的に実現できたとき、より限定して定量化できる】

段落七の四~六行目に「この物質の量がこのときに甘味がいくつだという1対1の対応づけが、…定量化できるようになるかもしれません。」とある。したがって、□には上記のような記述になる。

問4:文中の空欄abについて、文章中から抜き出してそれぞれ記述する問題です。

【・答え a:人間の意思や必要性 b:測る決まりごととしての単位】

段落三と段落十に「人間の必要性により単位が生まれていく」ことが記述されている。ここから抜き出す。

問:図書館の利用の活発化をするためにどのような取り組みをするべきか、資料を参考に記述する問題です。

【解答例:Aの取り組みが効果的だと考える。資料には本を読むことが好きであると回答している人が全体の68%いる。しかし、図書館を利用している人はその半分にも満たないであろう。なぜなら、図書館に読みたいと思える本があると思っている人が少ないからである。

私自身、久しぶりに図書館へ向かい、そこで様々な魅力的な本の存在を知ることができた。私のように図書館に行って気づくことが出来る人がいるのは良いが、そもそも図書館に行く機会が無い、発想が無いという人もいると思う。そこで、そのような生徒に向けて、掲示板や広報誌に図書館の蔵書について伝える取り組みは効果的であると考える。(276字)】

問1:傍線①についての説明文の空欄abについて本文中から抜き出してそれぞれ記述する問題です。(記述は初めの6字)

【・答え a:なにをしてい b:自分を純粋な】

傍線①の後の「こういった空白の…保つことである」までが、まさにアートするを説明している。ここで、bについては文字数と合うので問題ないが、aはこの文中から抜き出すことが出来ない。同じ事を別の表現で表したのが段落1の最後の文章にあるので、そこから抜き出す。

問2:傍線②についての具体的な例としてまとめられた文中の空欄に入る内容を、本文中のことばを使って記述する問題です。

【・答え 撮っていくなかで、見えていなかったイメージを徐々に掴んでいくという創作の方法になれていくと、先が見えない、何も決まっていないという事に真実味を覚え、それがごく当たり前の状態だ】

「アートに日々接する」ことの具体例が段落6に現れている。

「完成形がイメージできないまま…徐々に掴んでいく」「こういう創作の方法に慣れていくと…当たり前の状態に思えてくる」の部分をまとめて記述する。

問3:本文中の内容に合致する選択肢を選ぶ問題です。

【・答え イ】

本文の最後の2段落を見ると「自分のおこなったこと~抜け出せないからだ」「なにか不確かなものがあり、…フィットしないことが、そのままテーマになる」とある。これがイの内容に適する。

問1:思ひかけぬ事の本文中の意味として最も適当な選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ウ】

思いかけぬとは思ひかく+ぬ(打消)で表される。思ひかくは「予期する」を意味する語であり、それを打ち消しているので「予期しない(思いがけない)」という意味になる。

したがって「考えもしなかったこと」であるウが正解。

問2:Ⓐの和歌の内容を説明したものとして最も適している選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ア】

一行目より「もろもろの花は、風を、うらみてのみこそあるに…思ひかけぬ事なりや」とある。普通の桜は風を恨んでいるものなのに、この歌は風が桜が散るのを惜しんでいるという表現をしている。

問3:Ⓐの和歌の背景についての筆者の推測の内容の文の空欄abについて、本文中から読み取って現代のことばで記述する問題です。

【・答え a:ほかの花は散っているのに、山里の花はさかりである b:風が吹かなかった】

見られることのない山里の桜を惜しんで風が吹かなかったのである、と筆者は考えたのである。

問1:傍線の漢字にあてはまるよみがな(ひらがな)を書き、カタカナにあてはまる感じを記述する問題です。

【・答え (1)ほが (2)まかな (3)はんも (4)家路 (5)展覧 (6)衛星】

問2:「迫真」と熟語の構成が同じ熟語の選択肢を選ぶ問題です。

【・答え イ】

迫真は「真に迫る」というように下の語が上の語を補う関係になっている。

ア:僅差は「僅かな差」となり、上の語が下の語を補う関係。したがって不適。

ウ:緩慢は似た意味の漢字の組み合わせ。したがって不適。

エ:授受は似た意味の漢字の組み合わせ。したがって不適。

イ:就職は「職に就く」となり。下の語が上の語を補う関係。したがって、これが正解である。

問3:「遠」が由来となってできたひらがなを選択肢から選ぶ問題です。

【・答え エ】

問1:傍線①について、空欄abに最も適当な選択肢を選ぶ問題です。

【・答え a:分析と総合の b:部分を書くこ】

優れている文章について述べられている6段落目から抜き出す。

問2:空欄②に入る3文の順序として適当な選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ウ】

②の直前に「どんなに精密に使おうと思っても…流通しない」とある。その言葉を使って人は伝えようとする。したがって最初は(ⅱ)である。次に、ひとつのなにかについて述べられた(ⅰ)、最後に(ⅰ)にある「なにかと他のなにか」について述べられた(ⅲ)がくる。

問3:空欄aに入る内容を本文中の言葉を用いて記述し、空欄bに入る内容を本文中から抜き出して記述する問題です。

【・答え a:ものごとを区別してとらえようとする機能と、むすびつけてとらえようとする機能が同時に存在している b:単位の新しい組み合わせを創ること】

「人間の頭脳の限界と、それに伴う言語の限界」がどんなところに現れるのかを見つける。

言葉の機能について第2段落に「言葉にはものごとを切りはなし、…同時に存在している」から抜き出す。

また、最後の段落で「言葉の限界に気づき、それを超える」為に「単位の新しい組み合わせを…」とある。そこから抜き出す。

問:資料をふまえて、コミュニケーションをとる際に心がけたいと考えることについて記述する問題です。

【・解答例

私は、人とコミュニケーションをとる際に、なるべく万人に伝わる言葉を用いる事を心がけたいと考えている。資料には「おもむろに」「檄を飛ばす」という言葉の誤用と年齢による違いについて示されているが、「おもむろに」については年代によって意味が異なり、「檄を飛ばす」についてはどの年代についても本来の意味と異なる言葉が主流になってしまっている。このような言葉を使用すると、本来伝えたいことと異なる意味で伝わってしまう可能性がある。そこで、これらに代わる表現「ゆっくりと」「意見を広く伝える」などの言葉で代用するなど分かりやすい言葉で伝えるべきであると考える。(274字)】

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。