大阪府の2020年3月実施の令和2年度(2020年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

大阪府の理科問題は、難易度としては標準。 生物・物理・化学・地学がバランスよく出題されていますので、不得意分野を持っている場合は、しっかりと克服しておくと吉です。

【大阪府】令和2年度一般入学者選抜の過去問はこちらから

理科の過去問題はこちら>>

問1:1万年~現在までに噴火したことのある火山の呼称を記述する問題です。

【・答え 活火山】

活動している火山なので活火山、と覚えると良い。「1万年前を最後に現在まで噴火していない火山も活火山に含まれるのはおかしい!」と思う方もいるかもしれないが、地球誕生からの歴史で考えれば1万年前はごく最近の事である。

問2:資料中の火山Pについて述べられた文章中の空欄①②に適した選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ①:イ ②:エ】

①:無風であれば東も西も(ほぼ)同様に降り積もるはずだが、東に厚く降り積もったという事は西→東に風が吹いていた、という事が分かる。

②:凝灰岩も石灰岩も堆積岩の1つであるが、凝灰岩は火山灰が固まって出来たもので、石灰岩は生物の死骸などが固まって出来たもの、という違いがある。

問3:鉱物について説明した文章の空欄ⓐⓑに適した語を記述する問題です。

【・答え ⓐ:石基 ⓑはん状(斑状)】

火成岩のうち、斑状組織がみられるものを火山岩という。

問4:火山岩の生成過程の説明として正しい選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ウ】

火山岩は、急冷されたことにより石基が集まって斑晶になる前に固まることにより出来る。

一方、深成岩はゆっくりと冷やされるので、固まる時には斑晶のみとなる。

問5:地層群Aが堆積した時に生存していた生物として適当な選択肢を選ぶ問題です。

【・答え イ】

地層群Aは文章中より中生代であると分かっているので、中生代に生存していた生物を選択する。

サンヨウチュウとフズリナは古生代、ビカリアは新生代、アンモナイトは中生代に生存していた生物なので、アンモナイトの選択肢であるイが正解。

問6:地球誕生から現在までを100cmのものさしで表現した時の、古生代の位置を計算して求める問題です。

【・答え 12cm】

地球誕生が約46億年前であることを知っていないと解くことが出来ない。46億年を100cm、5.4億年をxcmとして比で考えると、

46:5.4=100:x

x=540/46=11.7 → 12

となる。

問7:示相化石についての説明の文章中の空欄にあてはまる内容を「水温」の語を用いて記述する問題です。

【・解答例 主に生息していた水温の範囲が最も狭い】

水温の範囲が狭いほど、どの時期に生息していたのかをより詳細に知ることが出来る。

問8:地層群・火成岩帯が出来た順番を正しく表した選択肢を選ぶ問題です。

【・答え オ】

地層群Aの方が地層群Bよりも上にあるので、B→Aと分かる。一方で、火成岩体Gはそれより下にあるが、断層の影響を受けていない。よって、順番はB→A→F→Gであるとわかる。

問1 ①:Pの水の状態として最も適している選択肢を選ぶ問題です。

【・答え イ】

水の融点は0℃、沸点は100℃である。その間の温度で存在するのは液体である。

問1 ②:水の性質について説明した文章中の空欄ⓐⓑにあてはまる選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ⓐ:イ ⓑ:エ】

ⓐ:もし沸点で温度が変化するならば、その液体は沸点の異なる複数の物質が混在していることになる。

ⓑ:1種類の原子からなる物質を単体という。

問2 ①:液体が水であると確認するのに最も適した試験紙を選択肢から選ぶ問題です。

【・答え エ】

塩化コバルト紙は水につけると青→赤になる性質がある。

pH試験紙は液滴後の紙の色で溶液の酸性・アルカリ性を見る為に用いる。赤色リトマス紙はアルカリ性の溶液で青色に、青色リトマス紙は酸性の溶液で赤色に変化する。水は中性なのでいずれの紙を用いても反応せず、中性を示す他の液体との見分けもつかない為、不適。

問2 ②:文章中の空欄ⓐにあてはまる選択肢を選ぶ問題です。

【・答え イ】

エタノールを燃焼すると、

C2H5OH +3O2 → 2CO2 +3H2O

となる。炭素原子が含まれているため、二酸化炭素を発生する。

問2 ③:エタノールを完全に燃焼させたときに化学反応した酸素の質量を計算する問題です。

【・答え 4.8g】

化学反応後の質量が増加しているのは、元々エタノールに含まれていた物質に加えて、空気中の酸素が使われているからである。したがって反応後の質量から反応前のエタノールの質量を引くと酸素の質量が分かる。

反応前:2.3g

反応後:4.4g+2.7g=7.1g

酸素の質量=反応後-反応前=7.1g-2.3g=4.8g

問3:蒸留についての会話文中の空欄①②に適切な選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ①:ア ②:エ】

水よりエタノールの方が沸点が低い。その為、最初に低い温度で集めた液体(ⅰ)が最もエタノールが多くなっている。液体(ⅱ)(ⅲ)の温度はまだ水の沸点(100℃)に達してはいないものの、100℃に近づくほど気体になる水の量が増えるので、液体(ⅰ)に比べて液体(ⅱ)(ⅲ)は燃えない(エタノールの割合が少なくなっている)。

問4:液体(ⅰ)に含まれるエタノールの割合を求める問題です。

【・答え 55%】

液体(i)に含まれるエタノールの体積をxcm³とする。全体の体積が1㎝³なので、水の体積は(1-x)cm³と表せる。

質量は「質量(g)=体積(cm³)×密度(g/cm³)」で求められるので、

0.88=x×0.80+(1-x)×1.0

と表せる。これを計算すると、x=0.6と分かる。

次にエタノールの質量を求めると、0.6×0.80=0.48

より0.48gであると分かる。

最後に、全体の質量(0.88g)でエタノールの質量(0.48g)を割ると、

0.48÷0.88=0.545…→0.55

したがって、エタノールの割合は55%である。

問5:蒸留した液体をもう一度蒸留した際に含まれるエタノールの割合として適当な選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ウ】

図Ⅲを見ると、混合液体中のエタノールの質量の割合が10%のとき、蒸気中のエタノールの質量の割合は約50%であると分かる。これを冷やしてもう一度蒸留するので、今度は混合溶液中のエタノールの質量の割合が50%のところを見ると、蒸気中のエタノールの質量の割合は約65%であると分かる。65%であるウが正解。

問6:精留塔の仕組みについて説明した文章中の空欄にあてはまる内容を「沸点」の語を用いて記述する問題です。

【・答え 沸点が低い】

蒸留塔は高いところほど温度が低くなっている。すなわち、沸点が高い(液体↔気体となる温度が高い)ものほど、下の段で沸点以下になり、液化する。一方、沸点の低い物質は上方の段まで上がり、沸点以下になった段でやっと液体となる。原油はこの仕組みを活かして、ガソリン、灯油、軽油などの沸点の違う物質の分別を行っている。

問1:選択肢のうち節足動物に分類される選択肢を選ぶ問題です。

【・答え エ】

節足動物は無セキツイ動物に分類される一つである。したがって、セキツイ動物であるイモリは不適。

アサリは軟体動物、ウニは節足がなく、軟体動物にも属さない。したがって、答えはカニである。

問2:文章中の空欄ⓐにあてはまる語を記述する問題です。

【・答え 被子】

被子植物と異なり、胚珠が子房の外にあるものを裸子植物という。

問3:文章中の空欄①②にあてはまる選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ①:イ ②:ウ】

①:花弁がくっついているものを合弁花類という。

②:受精後に子房が変化した部分を果実という。

問4:自家受粉について説明する問題です。

【・答え 同じ個体の中で花粉がめしべにつくこと】

アサガオが代表的な例。ほとんどの植物は他の個体に花粉がついて受精する他家受粉をする。

問5:遺伝について、子に現れなかった性質に対して、子に現れた性質の呼称を記述する問題です。

【・答え 優性】

一方、現れにくい性質を劣性という。(どちらかの性質が機能的に優れている、劣っているという事ではないことに注意。)

問6:表Ⅰについて、孫に現れた形質のうち丸形の個体がしわ形の個体の何倍になるか求める問題です。

【・答え 3倍】

丸形の個数をしわ形の個数で割ると、5474÷1850=2.958…→3

したがって、3倍が正解。

問7:遺伝のモデル実験の組み合わせの比として予想される値を整数で求める問題です。

【・答え 1:2:1】

表Ⅱを見ると、●●が1通り、●◯が2通り、◯◯が1通りとわかる。

これは何回繰り返してもほとんど変わらない。

問8:モデル実験において、生殖細胞ができるときに1対の遺伝子が分かれることを表す操作を選択肢から2つ選ぶ問題です。

【・答え イ、エ】

AとBから1つずつ取り出す操作、CとDから1つずつ取り出す操作がそれぞれ減数分裂を表している。

問9:形質の組み合わせとして最も適している選択肢を2つ選ぶ問題です。

【・答え ア、カ】

前問で求めた確率より、優性:劣性は3:1となることが分かっている。また、●●が1通り、●〇が2通り、〇〇が1通りとわかっているので、●〇が優性であれば、●●+●〇=3通り、〇〇=1通り(●●が優性、〇〇が劣性)となり、優性:劣性が3:1となる組み合わせになる。また、〇〇+●〇=3通り、●●=1通り(●●が劣性、〇〇が優性)でも同様の事が言える。

今回、丸形が優性という事が分かっているので、

「●●と●〇が丸形、〇〇がしわ形」「〇〇と●〇が丸形、●●がしわ形」となる組み合わせであるア、カが正解。

問1:選択肢のうち導体であるものを選ぶ問題です。

【・答え ア】

ガラス、ゴム、空気は絶縁体である。

ニクロムは抵抗が大きい物質で、多くの熱を発するため電熱線と呼ばれている。

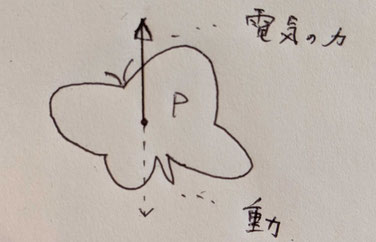

問2:ポリ袋で作ったチョウにはたらく電気の力を矢印で表す問題です。

P点を作用点として、チョウにはたらく重力と逆向きに同じ長さの矢印を引く。

重力と電気の力が釣り合っているため、チョウは動かない。

問3:発光ダイオードについての文章の空欄①②に適切な選択肢をそれぞれ選ぶ問題です。

【・答え ①:イ ②:ウ】

①:長い方をアノード、短い方をカソードという。暗記していないと答えられない問題なので覚えておく。

②:抵抗の前後で電流は変化しない。

問4:回路についての会話文について、空欄ⓐにあてはまる数を求め、空欄ⓑにあてはまる選択肢を選ぶ問題です。

【・答え ⓐ:3 ⓑ:ア】

ⓐ:「電圧=電流×抵抗」であることをオームの法則という。オームの法則に基づいて計算すると、

5×0.60=3

したがって、電圧は3Vである。

ⓑ:

イ:水の中に抵抗器を入れてはいけない。水は導電性が高いので、ショートする恐れがあり危険。

ウ:流れる向きを変えると、対照実験にならない。また、繋ぎ変えても熱の量は変わらない。

エ:小型の抵抗器では熱が分散されにくく、より熱くなってしまう。

問5:下線で述べられている粒子の名前を記述する問題です。

【・答え 電子】

電子の流れは電流の向きと逆である(歴史的背景による)。

問6:水の流れと電流の対比を説明する会話文について、空欄①~空欄④にあてはまる選択肢をそれぞれ選ぶ問題です。

【・答え ①:ア ②:エ ③:キ ④:ケ】

①:水位が2倍になると管を通る水量も2倍になっている。

②:表Ⅰにおける抵抗と電流は反比例の関係、表Ⅱにおける電圧と電流は比例の関係となっている。

③:管の断面積が2倍になるので、流れる水の量も2倍になる。

④:全く同じ抵抗が2つになるので、抵抗は1/2となる。水路の例は、同じ抵抗が並列することにより、流れる量が単純に増えることを示している。

問7:問題中の条件でポンプを使って水をくみ上げるとき、1分当たり何リットルの水をくみ上げることが出来るかを求める問題です。

【・答え 4L】

仕事は「仕事(J)=仕事率(W)×時間(s)」で求められる。0.2Wの仕事率で60秒(1分)間にできる仕事は

0.2×60=12J

である。12Jの仕事で0.3m動かすためには、

12/0.3=40N

の力が必要である。40Nの力がはたらく水の質量は

40×100=4000g

となる。水は1000g=1Lなので、

4000/1000=4L

したがって、くみ上げられる水の量は4Lである。

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。