大阪府の2021年3月実施の令和3年度(2021年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

大阪府の国語の問題は、レベル別にABCの問題が用意されています。受験する学校によりどの問題を採用するかが異なり、難易度は、Aが易、Bがやや難、Cが難となっています。

過去問はABCのすべての問題の解説をしていますので、受験する高校に合わせて、活用してください。

【大阪府】令和3年度一般入学者選抜の過去問はこちらから

国語Aの過去問題はこちら>>

国語Bの過去問題はこちら>>

国語Cの過去問題はこちら>>

次の問いに答えなさい。

問一:次の(1)~(4)の文中の傍線を付けた漢字の読み方を書きなさい。また、(5)~(8)の文中の傍線を付けたカタカナを漢字になおし、解答欄の枠内に書きなさい。ただし、漢字は楷書(かいしょ)で、大きくていねいに書くこと。

(1) 友人の自宅に招く。

(2) チームを優勝へと導く。

(3) 太古の人々の暮らし。

(4) 清涼な山の空気。

(5) シタしい友人と話す。

(6) 熱心にハタラく。

(7) 明日のソウチョウに出発する。

(8) 笑顔でセッキャクする。

問二:次のうち、返り点にしたがって読むと「言は行を顧み、行は言を顧みる。」の読み方になる漢文はどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 言 顧レ 行、行 顧レ 言。

イ 言二 顧 行一、行二 顧 言一。

ウ 言レ 顧 行、行レ 顧 言。

1(1) 【答え まね】

1(2) 【答え みちび】

1(3) 【答え たいこ】

1(4) 【答え せいりょう】

1(5) 【答え 親】

1(6) 【答え 働】

1(7) 【答え 早朝】

1(8) 【答え 接客】

2 【答え ア】

返り点(レ点、一二点)の意味を正しく理解できていればできる問題。訓読の際は、1.上から下に読む。2.返り点がついた漢字は一旦とばしてつぎの漢字に進み、返り点の指示に従い戻って読む。をおさえておく。

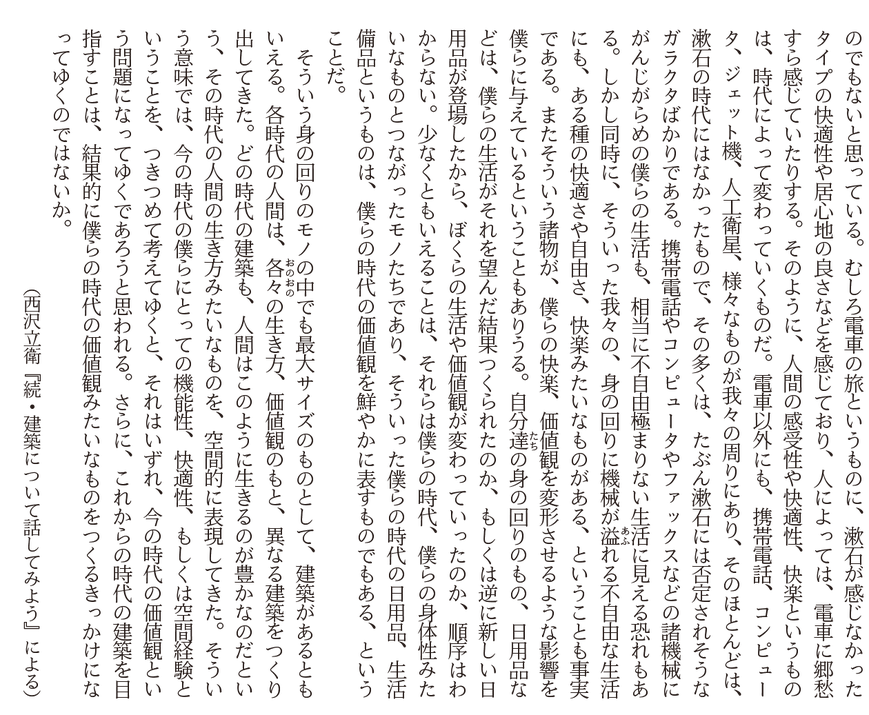

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

問一:次のうち、本文中の【 ① 】に入れるのに最も適していることばはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア そのうえ

イ そのため

ウ それとも

問二:②カサスゲが笠の材料として適しているのに理由があるとあるが、次のうち、カサスゲが笠の材料に適している理由として、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているもとを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア カサスゲはどの方向にも曲がり、よくしなるから。

イ カサスゲの茎は頑丈であり、繊維が丈夫であるから。

ウ カサスゲは繊維が豊富であり、紙の原料にもなるから。

問三:次のうち、本文中のIで示した箇所で述べられている、多くのカヤツリグサ科の植物の茎の特徴を表した図として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。なお、図中の矢印は水が移動する様子を表している。

問四:本文中で筆者は、カサスゲの茎で作った笠のどのような点が優れていると述べているか。その内容についてまとめた次の文の【 a 】に入る内容を本文中のことばを使って十字以上、十五字以内で書きなさい。また、【 b 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、本文中から六字で抜き出しなさい。

カサスゲの茎で作った笠は、笠の内側まで【 a 】うえに、隙間があいているので【 b 】という点。

1 【答え イ】

文章の流れが追えれば解ける。夏が忙しい「ため」冬に笠を編んだことがわかればOK

2 【答え イ】

ア:どの方向にも曲がるのはふつうの植物の特徴なので不適。ウ:カヤツリグサ科のパピルスの話なのでカサスゲとは関係ない。不適。

3 【答え ウ】

カサスゲは三角形の茎とあるのでウorエ。中心からの距離がまちまち、ということが読み取れるのでウが適当。

4 a 【答え 雨水がしみこむことは少ない】

4 b 【答え 通気性もいい】

8段落目参照。

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

問一:①さすらひけるを現代かなづかいになおして、すべてひらがなで書きなさい。

問二:②そこ達は夜をかけて何用の有てとあるが、次のうち、このことばを言った人物として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 連阿

イ 友どち

ウ 翁

問三:次のうち、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア たくさんの荷物を持って武蔵野に来た連阿に対して、翁は「今年は武蔵野で月を見ることができないようだ」と言った。

イ 武蔵野の月を見ようと思って江戸から来た連阿に対して、翁は「江戸に月がないことを今まで知らなかった」と言った。

ウ 道に迷いつつもわざわざ江戸に来た連阿に対して、翁は「武蔵野の月も江戸の月も同じ月だと知らなかったのか」と言った。

1 【答え さすらいける】

歴史的仮名遣いの問題。法則性を覚える。

以下、頻出の4つ

1.語頭以外のハ行→ワ行

つはもの→つわもの

いふ→いう

にほひ→におい

2.「ア段の音+う」→「オ段+う」

かうべ→こうべ

3.「イ段の音+う」→「イ段+ゅう」

きふ→きゅう

4.「エ段の音+う」→「エ段+ょう」

てふてふ→ちょうちょう

2 【答え ウ】

連阿とその友どちが翁に会った場面での発言。

そこ達は~ととふ(問う)とあるので、この発言は疑問文でかつそこ達は~は複数人をさしているからこの発言は翁のものであると判断できる。

3 【答え イ】

ア:荷物を持っていたのは翁。不適。 ウ:月が同じ、といったようなことは言っていない。不適。

著作権者への配慮から現時点で掲載がされておりません。

次のA~Cのうち、コミュニケーションにおいてあなたが最も大切にしたいと思うことはどれですか。あとの条件1~3にしたがって、あなたの考えを別の原稿用紙に書きなさい。

A 人と会ったり別れたりする時にあいさつすること

B 人の話を聞く時に相づちを打ったりうなずいたりすること

C 人と話す時に相手や場面に合わせた言葉づかいをすること

条件1:A~Cのいずれか一つを選ぶこと。

条件2:条件1で選んだものについて、最も大切にしたいと思う理由を書くこと。

条件3:百八十字以内で書くこと。 ※三つの内容をそれぞれA、B、Cと表してもよい。

【採点基準】

〇指示された条件にしたがって、自分の考えが書かれていること。

〇内容

・主題や要旨が明確であること。

・根拠や例示が的確であること。

・文章の展開が論理的であること。

〇表記

著作権者への配慮から現時点で掲載がされておりません。

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

問一:①せんすべなしとあるが、次のうち、このことばの本文中での意味として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア とんでもない

イ 考えるまでもない

ウ あとかたもない

エ どうしようもない

問二:②人々猶あやしむとあるが、次のうち、人々が不思議に思ったことの内容として本文中で述べられているものはどれか。最も適しているものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 二、三日たっても翁の様子がいつもと変わらなかったこと。

イ 翁が真心をこめて育ててきた牡丹の花がなくなっていたこと。

ウ きれいに咲きそろっていた牡丹の花を翁が捨ててしまったこと。

エ 翁の好きな牡丹の花が知らない間にたくさん植えられていたこと。

問三:③むかひを現代かなづかいになおして、すべてひらがなで書きなさい。

問四:次のうち、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア ある人が言ったことに対して翁は、「楽をすることはいくらでもできるが、それは結果的に自分のためにならない」と言った。

イ 牡丹の花が枯れていたことについて翁は、「新たに花を植えることはたやすいことだが、元通りになるわけではない」と言った。

ウ 牡丹の花が折られていたことに対して翁は、「楽しむために花を植えるのだから、そのために腹を立てることはない」と言った。

エ 不注意で牡丹の花を折ってしまった翁は、「花が育つのをいつも楽しみにしていたが、こうなるぐらいならもう育てない」と言った。

1 【答え エ】

花が踏みおられてしまった場面。せんすべなしの「すべなし」は「術なし」であるから、うつすべがない=どうしようもないで答えが導ける

2 【答え ア】

イ、ウ、エはいずれも本文中にそのような記述なし

3 【答え むかい】

歴史的仮名遣いの問題。法則性を覚える。以下、頻出の4つ

1.語頭以外のハ行→ワ行

つはもの→つわもの

いふ→いう

にほひ→におい

2.「ア段の音+う」→「オ段+う」

かうべ→こうべ

3.「イ段の音+う」→「イ段+ゅう」

きふ→きゅう

4.「エ段の音+う」→「エ段+ょう」

てふてふ→ちょうちょう

4 【答え ウ】

「をのれは楽しびに花を植ゑ侍り。さてそれがためにいかるべきかは、」とあるのでウが適当。

次の問いに答えなさい。

問一:次の(1)~(4)の文中の傍線を付けた漢字の読み方を書きなさい。また、(5)~(8)の文中の傍線を付けたカタカナを漢字になおし、解答欄の枠内に書きなさい。ただし、漢字は楷書(かいしょ)で、大きくていねいに書くこと。

(1) 傾斜のゆるやかな坂。

(2) 一点差で惜敗した。

(3) 世界記録に挑む。

(4) 腰を据えて物事に取り組む。

(5) 毎日カかさず散歩する。

(6) 成功を信じてウタガわない。

(7) 笑顔でセッキャクする。

(8) ピアノをエンソウする。

問二:次のうち、「装飾」と熟語の構成が同じものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 疾走

イ 到着

ウ 撮影

エ 抑揚

1(1) 【答え けいしゃ】

1(2) 【答え せきはい】

1(3) 【答え いど】

1(4) 【答え す】

1(5) 【答え 欠】

1(6) 【答え 疑】

1(7) 【答え 接客】

1(8) 【答え 演奏】

2 【答え イ】

「装う」と「飾る」という同じような意味の漢字を重ねた熟語の構成であることがわかる。選択肢の中では「到る」と「着く」を重ねたイが適当。

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

問一:①AIそのものが独自のメッセージ性をもつと断定することはできないとあるが、本文中で筆者がこのように述べる理由を次のようにまとめた。【 a 】、【 b 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中でから抜き出しなさい。ただし、【 a 】は八字、【 b 】は九字で抜き出し、それぞれ初めの五字を書きなさい。

AI創作の素材となるデータは、今までに作られてきた【 a 】であり、AIによる創作物は、素材となるデータに込められた【 b 】を組み合わせて出力されるものであるから。

問二:次のうち、本文中のIで示した箇所の、本文中での役割を説明したものとして最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 前段で述べた内容を受けて、AI創作に関する筆者の考えの根拠となる事例を並べて述べることで、論の妥当性を主張している。

イ 前段で述べた内容を受けて、AIが出力する創作物に対する社会的風潮をとりあげることで、筆者の論の独自性を強調している。

ウ 前段で述べた内容を受けて、人間による芸術作品の選出や評価の難しさを説明することで、筆者の論旨を理解しやすくしている。

エ 前段で述べた内容を受けて、AIが社会に与える影響と解決すべきAI時代の新たな課題を示すことで、論の展開を図っている。

問三:②それをもとに創作することとあるが、本文中で筆者は、創作をするにあたり、商業的に売れた電子書籍を分析することでどのようなことが可能になると述べているか。その内容についてまとめた次の文の【 】に入る内容を、本文中のことばを使って五十字以上、六十字以内で書きなさい。

問四:次のうち、AI創作が近未来に与える文化的影響について、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア AIを駆使した創作が増えることで、人々の興味や関心を反映した斬新な作品をAIが創り出すようになるが、その一方で、商業主義的な成功ばかりを追求したアーチストが出現する可能性がある。

イ AIを駆使することで、よくある典型的なパターンの抽出にもとづく平凡な作品が増えてしまうが、その一方で、陳腐な表現パターンで巧みに人々を感動させるアーチストが出現する可能性がある。

ウ AIを駆使した創作が増えていくと、創作物の表現が固定化・硬直化しやすくなってしまうが、その一方で、AIの創作方法を逆手にとり、斬新な表現を探し求めるアーチストが出現する可能性がある。

エ AIを駆使すると、社会のトレンドをとらえた商業的な創作活動をおこなうことができるが、その一方で、AIを利用することから離れて距離をとり、斬新な創作をするアーチストが出現する可能性がある。

1 a 【答え 人間の作品】

1 b 【答え 人間の創作】

a:人間の作品の蓄積 b:人間の創作者の思い

第2段落参照。

2 【答え ア】

イ:社会的風潮と論の独自性は述べられていない。 ウ:人間による~難しさを説明する、は誤り。 エ:新たな課題は書かれていない。不適。

3 【答え 定量的に可視化することで、これまで経験や間に頼っていた売れ筋のフィクションの作り方を、明確に数量化して把握する】

4 【答え ウ】

最終段落参照。

ある中学校の生徒会では、「一人一人が積極的にあいさつをして気持ちよく学校生活を送る」という【目標】を実現するために、次のA、Bの二つの【標語】が提案されました。あなたは、AとBのどちらの標語が目標を実現するのに効果的な標語だと考えますか。あなたの考えを別の原稿用紙に二百六十字以内で書きなさい。ただし、あとの条件1・2にしたがって書くこと。

【目標】

一人一人が積極的に挨拶をして気持ちよく学校生活を送る

【標語】

A 届けよう 元気なあいさつ 始めよう すてきな一日

B おはようの そのひとことで 笑顔あふれる

条件1:A、Bのどちらか一つを選ぶこと。

条件2:条件1で選んだ標語が、目標を実現するのに効果的な標語だと考える理由を書くこと。

※二つの標語をそれぞれA、Bとして表してもよい。

【採点基準】

〇指示された条件にしたがって、自分の考えが書かれていること。

〇内容

・主題や要旨が明確であること。

・根拠や例示が的確であること。

・文章の展開が論理的であること。

〇表記

問一:次の(1)~(3)の文中の傍線を付けた漢字の読み方を書きなさい。また、(4)~(6)の文中の傍線を付けたカタカナを漢字になおし、解答欄の枠内に書きなさい。ただし、漢字は楷書(かいしょ)で、大きくていねいに書くこと。

問二:「人の短を道ふこと無かれ、己の長を説くこと無かれ。」の読み方になるように、次の文に返り点を付けなさい。

無カレ 道フコト 人ノ 短ヲ 、 無カレ 説クコト 己 之 長ヲ 。

1(1) 【答え ほうこう】

1(2) 【答え す】

1(3) 【答え つくろ】

1(4) 【答え 直ちに】

1(5) 【答え 演奏】

1(6) 【答え 謝辞】

2 【答え 無レ道二人短一、無レ説二己之長一。】

返り点(レ点、一二点)の意味を正しく理解できていれば解ける。返り点がついていない漢字から読み始めるので、文章の最初の「人」には何も書かない。そのまま上から下に読むので「短を」を読み、そこから「道ふこと無かれ」となるように返り点をつける。

次の文章を読んで、あとの問いい答えなさい。

問一:次のうち、本文中の【 ① 】に入れるのに最も適していることばはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 短歌という器の大きさを知る

イ 端的に自分の感情を表現する

ウ 感情の量を調整して盛り込む

エ 感情を歌の器に盛り込まない

問二:②そうやって作られたのがこの歌であるとあるが、本文中のⒶで示した歌がどのようにして作られたかについて、本文中の筆者が述べている内容を次のようにまとめた。【 a 】、【 b 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【 a 】は八字、【 b 】は十七字で抜き出し、それぞれ初めの五字を書きなさい。

橋のたもとに立てられた立札の【 a 】に心打たれた茂吉は、そのことばを【 b 】ことはせず、七句四十一音の新たな定型を作りだした。

問三:③融通無碍とあるが、次のうち、このことばの本文中での意味として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 後先を考えないで猛然と突き進むこと。

イ 思考や行動が何にもとらわれず自由なこと。

ウ 他に心を動かされず一つのことに集中すること。

エ 長年受け継がれてきた伝統やしきたりを守ること。

問四:本文中のⒶで示した歌について、筆者が述べている内容を次のようにまとめた。【 】に入る内容を、本文中のことばを使って三十五字以上、四十五字以内で書きなさい。

「人ならば五人づつ」という五音二句が【 】ところに、私たちがこの歌に強烈な短歌らしさを感じてしまう秘密がある。

1 【答え ア】

9行目「そのようにして歌の器にふさわしい感情の量を見極めてゆく。」より器にもりこめる感情の量を把握することが必要と分かるのでアが適当。

2 a 【答え 野趣あふれ】

野趣あふれる文字

2 b 【答え 泣く泣く短】

泣く泣く短くして三十一音に入れ込む

3 【答え イ】

ア:後先を考えない、というようなことは書いていない ウ:他に心を動かされず、ということも書いていない エ:四十一音の新しい定型をつくりだした話なので不適。

4 【答え 強引に差し込まれているにもかかわらず、短歌として認定するに足る韻律や調べを保っている】

最終段落参照。

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

問一:①いづれによるべきぞとあるが、次のうち、このことばの本文中での意味として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア どこに集まるのがよいか

イ 誰のせいでこうなったのか

ウ どちらに基づくのがよいか

エ いつ決められたものなのか

問二:②猶さしもあらずとは、「やはりそうでもない」という意味である。これは本文中ではどのようなことを表しているか。次のうち、最も適しているものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 自分の説とは異なっている説を批判して、それを根拠のない説だと人に感じさせるのは、あってはならない行為だということ。

イ 考えが食い違っていて一貫していない説に対して、全体的に根拠がない説だと考えるのは一概に妥当であるとは言えないということ。

ウ 人の説を理解するときに、おおよそのことを理解したからといって、すべてをわかった気になるのはたいてい思い違いだということ。

エ 自分の説が他の人の説と同じだからといって、自分の説のほとんどを変えようとするのは、賢明な選択であるとは言えないということ。

問三:始めより終わりまでの説のかはれることなきは、中々にをかしからぬかたもあるぞかしとあるが、本文中で筆者がこのように述べる理由を次のようにまとめた。【 a 】、【 b 】に入る内容を本文中から読み取って、現代のことばで書きなさい。ただし、【 a 】は十五字以上、二十五字以内、【 b 】は十字以内で書きなさい。

後になって【 a 】ことは、よくあることであり、また年月がたてば【 b 】ので、人の説は絶対に変わるものであるから。

1 【答え ウ】

「同じ人の説の、~」より言っていることが食い違っているがそのどちらに基づけばよいか、という内容。

2 【答え イ】

「すべて浮きたるここちのせらるる、」よりその説に対して懐疑的な感情を抱いてしまうがそれを受けての「猶さしもあらず。」とあるのでイが適当。

3 a 【答え はじめに考えたこととは異なるよい考えが出てくる】

3 b 【答え 学問は進んでゆく】

5行目「はじめに~」から最後までを参照。

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

問一:本文中のA~Dの━━━を付けた語のうち、一つだけ他と品詞の異なるものがある。その記号を〇で囲みなさい。

問二:このような考え方とあるが、本文中で筆者が、「このような考え方」に則ったとき、建築家のつくる建築に特定の機能というものはないと述べるのはなぜか。その内容についてまとめた次の文の【 】に入る内容を、本文中のことばを使って五十字以上、六十字以内で書きなさい。

建築家のつくる建築は、人や時代の変化も含めた【 】ことが大いにありうるから。

問三:次のうち、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 今、我々の身の回りにある日用品や生活備品というものは、漱石の時代にはなかったものばかりであるが、それらは漱石の時代やその時代の人間の身体性とつながりをもつものである。

イ 電車というものを必要とし、電車の旅というものに快適性や居心地の良さを感じつような今の時代の人間にとって、漱石の時代の人間の尊厳というものは感覚的にしか理解することができない。

ウ 今の時代の自分達の身の回りにある様々なものは、人間の感受性や快適性、快楽というものが時を経て変化し、自分達の生活がそれらを求めるようになったことによってつくり出されたものである。

エ 携帯電話などの我々の周りにある諸機械の多くは、漱石には否定されそうなものばかりであるが、それらで溢れている今の時代の我々の生活にはある種の快適さや自由さや快楽のようなものがある。

問四:「建築創造」について、本文中で述べられている筆者の考えを次のようにまとめた。【 a 】、【 b 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【 a 】は十字、【 b 】は十四字で抜き出し、それぞれ初めの五字を書きなさい。

筆者は、人間の想像力をかき立てるような魅力を持った【 a 】を理想としており、【 b 】ことは、自分たちの時代の価値観をつくる契機となってゆくであろうと考えている。

1 【答え B】

A,C,Dはすべて動詞。Bは連体詞。

2 【答え 使うことの潜在的可能性という意味では、現在使われている使い方とは別の使い方を人に想像させ、それが現実化する】

14行目からの文章を参照。

3 【答え エ】

ア:身体性とつながりは不適。 イ:感覚的に理解することは難しい、と本文中にあるので不適。 ウ:そのようなことは書いていない。不適。

4 【答え 開かれた建】

開かれた建築のあり方。第二段落の最後の部分参照。

5 【答え これからの】

これからの時代の建築を目指す。第四段落最後の部分参照。

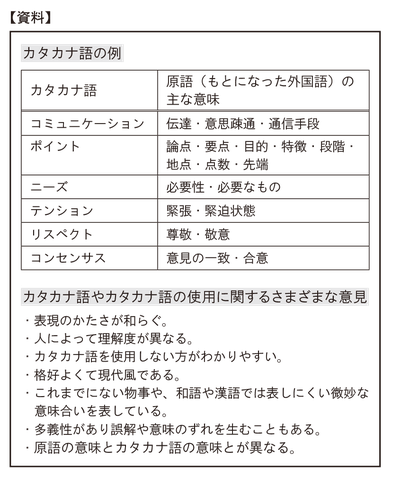

近年、外国との間の人・物・情報の交流の増大や、諸分野における国際化の進展に伴い、日本語の中での「カタカナ語」の使用が増大しています。カタカナ語の使用が増えていくことについてのあなたの考えを、別の原稿用紙に三百字以内で書きなさい。ただし、次の条件にしたがって書くこと。

(注)カタカナ語=主に欧米から入ってきた外来語や日本で外来語を模してつくられた語で、カタカナで表記される語のこと。

条件:次の【資料】からわかることをふまえて、カタカナ語の使用が増えていくことについてのあなたの考えを書くこと。

【採点基準】

〇指示された条件にしたがって、自分の考えが書かれていること。

〇内容

・主題や要旨が明確であること。

・根拠や例示が的確であること。

・文章の展開が論理的であること。

〇表記

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。