大阪府の2021年3月実施の令和3年度(2021年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

大阪府の社会の問題は、やや難。記述問題自体は少なく、選択問題が比較的多いです。

【大阪府】令和3年度一般入学者選抜の過去問はこちらから

社会の過去問題はこちら>>

わが国における金属の利用にかかわることがらについて、次の問いに答えなさい。

(1)大陸から青銅器や鉄器といった金属器が伝えられ、工具や武器、祭器がつくられた。現存する金属器からは当時のようすがうかがえる。

①次の文は、青銅器について述べたものである。あとのア~エのうち、文中の【 X 】,【 Y 】に当てはまる語の組み合わせとして最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

写真は、神戸市灘区桜ヶ丘町で出土した【 X 】の写真である。【 X 】などの青銅器は、おもに【 Y 】時代に、祭礼の道具として用いられたと考えられている。

ア X 銅鏡 Y 縄文

イ X 銅鏡 Y 弥生

ウ X 銅鐸 Y 縄文

エ X 銅鐸 Y 弥生

②図Ⅰは、漢字が刻まれた鉄剣の写真である。次の文は、この鉄剣について述べたものである。文中のⓐ〔 〕から適切なものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。また、文中のⓑに当てはまる語を漢字2字で書きなさい。

図Iの鉄剣は、ⓐ〔 ア 青森 イ 埼玉 ウ 熊本 〕県にある稲荷山古墳で出土した鉄剣である。図I中の〇で示した部分には「獲加多支鹵【 ⓑ 】」という漢字が刻まれており、【 ⓑ 】は大和政権(ヤマト王権)における最高権力者の称号でる。

(2)6世紀になると、建築物や仏像などにも金属が利用されるようになった。

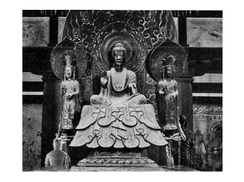

①右の写真は、釈迦三尊像と呼ばれる金銅製の仏像の写真である。この仏像は飛鳥時代を代表する仏像で、奈良県斑鳩町にある寺院に置かれている。次のア~エのうち、7世紀初めに建てられた、この釈迦三尊像が置かれている寺院はどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 金剛峯寺

イ 延暦寺

ウ 東大寺

エ 法隆寺

②奥州藤原氏は、金や馬などの売買により富を蓄え、中尊寺金色堂を建てるなど、約100年にわたり繫栄した。次のア~エのうち、奥州藤原氏について述べた文はどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 自由に商工業ができるように、城下で楽市・楽座を実施した。

イ 朝廷から征夷大将軍に任じられ、鎌倉で武士による政治を行った。

ウ 平泉を中心地として栄えていたが、源頼朝により攻め滅ぼされた。

エ 娘を天皇のきさきにし、その子を天皇の位につけて政治の実権を握った。

(3)室町時代には、東アジアとの交流がさかんになり、金属などの産物が取り引きされた。また、鉄製の武器や農具をつくる鍛冶業が発達した。

①次の文は、明との貿易について述べたものである。文中のⓐ〔 〕、ⓑ〔 〕から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を〇で囲みなさい。

室町幕府は明に朝貢する形をとって貿易を始め、その利益を幕府の財源にあてた。民間の貿易船と区別するための勘合という合い札をもった日本の貿易船は、名の貿易港であるⓐ〔 ア 重慶 イ 寧波 ウ 香港 〕に入港して勘合の照合を行った。明からはおもに生糸やⓑ〔 エ 硫黄 オ 刀剣 カ 銅銭 〕が輸入された。

②16世紀ごろに鉄砲が伝来すると、堺などの国内でも鉄砲がさかんにつくられるようになった。1575年、織田信長が鉄砲を有効に用いて武田勝頼に勝利した戦いは何と呼ばれているか。次のア~エから一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 長篠の戦い

イ 桶狭間の戦い

ウ 関ヶ原の戦い

エ 鳥羽・伏見の戦い

③資料Ⅰは、16世紀後半に出された法令を示したものであり、その法令の一部を現代のことばに書き改めたものである。資料Ⅰが示している法令は何と呼ばれているか。漢字3字で書きなさい。

(4)江戸時代には、鉱山の採掘や精錬の技術がすすみ、生産された金・銀・銅は貨幣などに利用された。

①17世紀以降、佐渡の鉱山で採掘された金銀を用いて、貨幣が鋳造された。地図中のア~エのうち、佐渡の鉱山の場所を一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

②江戸時代に国内の鉱山で採掘された銅は、大阪で精錬された後、その多くが長崎に運ばれた。17世紀後半から19世紀前半までの間に銅が長崎に運ばれたおもな目的を、関連する外国を2か国あげて簡潔に書きなさい。

(5)殖産興業政策のもとで近代産業が発展し、特に鉄銅業はわが国の経済発展を支える産業となった。

①19世紀中ごろ、軍事力の強化のため、反射炉を建設して大砲などを製造する藩が現れた。右の写真は、1864年に4か国の連合艦隊によって国内の砲台が占領されたようすを撮影した写真である。次のア~エのうち、この砲台を所有していた藩について述べた文はどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア イギリス人商人を殺害した報復として、イギリス艦隊から砲撃を受けた。

イ 蝦夷地の南部に領地をもち、幕府からアイヌの人々との交易を認められていた。

ウ 安政の大獄に反発した元藩士らが中心となり、桜田門外で井出直弼を襲撃した。

エ 外様大名の毛利氏が治めていた藩であり、幕末には倒幕運動の中心勢力となった。

②次の(ⅰ)~(ⅲ)は、わが国の近代産業にかかわることがらについて述べた文である。(ⅰ)~(ⅲ)をできごとが起こった順に並べかえると、どのような順序になるか。あとのア~カから正しいものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

(ⅰ)福岡県につくられた官営の八幡製糸場が、操業を開始した。

(ⅱ)欧米から最新の技術を取り入れて、官営の富岡製糸場が設立された。

(ⅲ)南満州鉄道株式会社(満鉄)がつくられ、鉄道や炭鉱、製鉄所を経営した。

ア (ⅰ)→(ⅱ)→(ⅲ)

イ (ⅰ)→(ⅲ)→(ⅱ)

ウ (ⅱ)→(ⅰ)→(ⅲ)

エ (ⅱ)→(ⅲ)→(ⅰ)

オ (ⅲ)→(ⅰ)→(ⅱ)

カ (ⅲ)→(ⅱ)→(ⅰ)

(1)① 【答え エ】

銅鐸も銅鏡も青銅祭器であるが形で判別しよう。銅鏡は「三角縁神獣鏡」が有名である。青銅祭器は農耕が盛んになり集落が大きくなった弥生時代に使われたものである。

(1)② a 【答え イ】

ワカタケル大王の文字が刻まれた鉄剣は埼玉県の稲荷山古墳、熊本県の江田船山古墳から出土している。

(1)② b 【答え 大王】

「大王」の称号は大和政権の最高権力者に与えられたもの。鉄剣の出土により、大和政権の勢力が九州から関東まで及んでいたことが分かった。

(2)① 【答え エ】

写真は法隆寺金堂釈迦三尊像である。聖徳太子の菩提を弔うため、鞍作鳥によって制作された。

(2)② 【答え ウ】

ア 誤り。織田信長の事業のひとつ。

イ 誤り。征夷大将軍に任命され鎌倉に幕府を開いたのは源頼朝。

ウ 正しい。奥州藤原氏は平泉を拠点として栄えた。

エ 誤り。娘を天皇の后にして摂関政治をおこなったのは藤原道長。

(3)① a 【答え イ】

勘合の照合のために利用された港は「寧波」。1523年には大内氏と細川氏が勘合貿易の主導権を巡って争った「寧波の乱」も起こっている。

(3)① b 【答え カ】

日明貿易における主な輸出品は刀剣や工芸品、銅・硫黄など、輸入品は銅銭や生糸・高級織物・書籍などであった。

(3)② 【答え ア】

長篠の戦では、信長・家康の連合軍が足軽鉄砲隊の一斉射撃で武田の騎馬隊を大敗させた。

(3)③ 【答え 刀狩令】

百姓たちが武器を持つことを禁止したのは「刀狩令」。農民の一揆の防止と、兵農分離・身分の固定を目的として豊臣秀吉が発令した。

(4)① 【答え ア】

ア 佐渡金山(銀山)

イ 足尾銅山

ウ 生野銀山

(4)② 【答え 清やオランダへ輸出するため。】

鎖国下の日本では、長崎の出島でオランダと、唐人屋敷で中国と貿易を行った。

(5)① 【答え エ】

下関砲台を所有していたのは長州藩。

ア 誤り。イギリス艦隊から砲撃を受けたのは薩摩藩。生麦事件の報復。

イ 誤り。アイヌの人々と交流を認められていたのは松前藩。

ウ 誤り。桜田門外の変を起こしたのは、水戸浪士と薩摩藩士。

エ 正しい。毛利氏が納めていたのは長州藩。

(5)② 【答え ウ】

富岡製糸場の開業(1872)

八幡製鉄所の操業開始(1901)

満鉄の設立(1906)

日清戦争前・中に軽工業の発展→日清戦争後に重工業の発展というイメージを持っておこう。

Eさんのクラスは、班に分かれて教育にかかわることがらについて調べた、次の問いに答えなさい。

(1)Eさんの班、教育の歴史に興味をもち、わが国の教育機関や教育制度の歴史について調べた。次の[A]~[C]のカードは、Eさんの班が調べた内容をまとめたものである。

①カード[A]中の昌平坂学問所は江戸につくられた武士の教育機関であり、江戸幕府は学問を奨励し、政治の安定を図ろうとした。次のア~エのうち、儒学の中で、特に江戸幕府が奨励した学問はどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 蘭学

イ 国学

ウ 天文学

エ 朱子学

②カード[A]中の寺子屋は、農民や町人の子どもたちが読み・書き・そろばんなどの実用的な知識や技能を身につけるための教育機関であり、寺子屋における教育の普及もあって、文化・文政期には文学作品が広く親しまれるようになった。次のア~エのうち、化政文化における文学作品について述べた文として正しいものはどれか。二つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 島崎藤村が、『若菜集』などの作品を発表した。

イ 十返舎一九が、『東海道中膝栗毛』などの小説を書いた。

ウ 滝沢(曲亭)馬琴が、『南総里八犬伝』などの小説を書いた。

エ 伊原西鶴が、町人たちの生活を描いた浮世草子と呼ばれる小説を書いた。

③カード[B]中のXに当てはまる,わが国の近代教育制度について定めた最初の法令の名称を書きなさい。

④カード[B]中の大学令は,公立や私立の大学の設置を目的に制定された。大学令が制定された当時のわが国の首相で,はじめての本格的な政党内閣を組織した人物はだれか。人名を書きなさい。

⑤カード[C]中の日本国憲法には,教育についての条文が記されている。次の文は教育の義務と権利について記されている日本国憲法の条文の一部である。文中の【 】の箇所に用いられている語を書きなさい。

「すべて国民は、法律を定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを【 】とする。」

⑥カード[C]中のYに当てはまる,日本国憲法にもとづいて,教育の目的や目標,教育の機会均等,義務教育などについて定めた法律の名称を漢字5字で書きなさい。

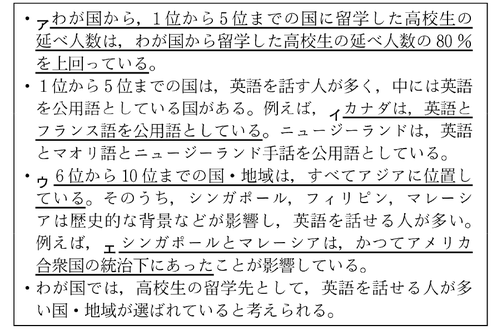

(2)Fさんの班は、2017(平成29)年度にわが国から留学した高校生の延べ人数が過去最高の46,869人を記録したことに興味をもち、高校生の留学に関することがらについて調べた。表Iは、2017年度における、わが国から留学した高校生の延べ人数に占める国・地域別の延べ人数の割合が高い1位から10位までの国・地域を示したものである。

①次の文は,表IからFさんが読み取って考察した内容をまとめたものである。文中の下線部ア〜エのうち,内容が正しいものはどれか。すべて選び,記号を〇で囲みなさい。

②Fさんの班は、さらに、わが国から留学した高校生の延べ人数が最も多いオーストラリアの教育制度に関することがらについて調べた。次の文は、Fさんの班とH先生が交わした会話の一部である。この会話文を読んで、あとの問いに答えなさい。

(a)首都の成り立ちは国によってさまざまである。オーストラリアの首都は,首都とすることを目的に新たに建設された都市であり,その首都名には先住民族の言語で「出会いの場所」 という意味がある。オーストラリアの首都はどこか。首都名を書きなさい。

(b)次のア〜エのうち,文中の()に入る内容として最も適しているものはどれか。一つ選び,記号を〇で囲みなさい。

ア 16世紀にポルトガルやスペインからの移民が進出し、先住民族がつくったインカ帝国が滅び、20世紀になると日本などアジア諸国から移民が増加した

イ 17世紀にイギリスからの移民によって最初の植民地がつくられ、その後大西洋岸の13の植民地が独立し、20世紀後半からメキシコやカリブ海諸国からの移民が増加した

ウ 20世紀初めからとられていた白豪主義と呼ばれる移民政策が、20世紀後半に廃止され、アジア諸国からの移民が増加した

エ 20世紀後半以降、植民地として支配していた北アフリカ諸国からの移民や外国人労働者が増加した。

(1)① 【答え エ】

朱子学は、上下の秩序を重視する・身分に伴う道徳を説く・敬や礼を重んじるという特徴があり封建的身分制度に適合していたため、官学として奨励された。

(1)② 【答え イ、ウ】

化政文化は主に江戸で発達した町人文化で、派手を卑しみ、渋みや粋を重んじる。江戸前期の人間的で華麗な元禄文化の作品と混同しやすいため気を付けよう。

ア 島崎藤村が「若菜集」「破戒」などを発表したのは明治時代。

イ 十返舎一九の「東海道中膝栗毛」は化政文化。

ウ 滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」は化政文化。

エ 井原西鶴の「浮世草子」は元禄文化。

(1)③ 【答え 学制】

近代教育制度の最初の法令は1872年の「学制」。その後、教育令の公布や学校令の制定、教育勅語の発布などが行われ、教育制度が拡充していった。

(1)④ 【答え 原敬】

原敬は1918年から首相となり、平民宰相として人気があったが1921年東京駅で暗殺された。日本ではじめての本格的な政党内閣を組織。大学令を制定した。

(1)⑤ 【答え 無償】

日本国憲法には、義務教育は無償であると記されている。この他にも、主権在民・象徴天皇制・戦争放棄・基本的人権の尊重などを定めた。

(1)⑥ 【答え 教育基本法】

教育基本法は1947年、第1次吉田内閣の元に制定された。教育の目的や目標、教育の機会均等、義務教育9年制、男女共学などを規定した。

(2)① 【答え イ、ウ】

ア 誤り。上位5か国の割合の和は72.9で80%には達しない。

イ 正しい。16世紀にフランスがカナダに進出し、その後イギリスの支配下となった。この歴史的背景ゆえに、公用語が英語とフランス語になっている。

ウ 正しい。台湾と韓国は東アジア、シンガポール・フィリピン・マレーシアは東南アジアに位置している。

エ 誤り。シンガポールとマレーシアはかつてイギリスの植民地であった。

(2)②(a) 【答え キャンベラ】

オーストラリアの首都は「キャンベラ」。イギリスから独立する際に建設された新首都であり、シドニーとメルボルンの中間に位置している。

(2)②(b) 【答え ウ】

ア 誤り。インカ帝国はペルーやチリなどに当たる地域で栄えていた。

イ 誤り。13植民地が独立したのは現在のアメリカ。

ウ 正しい。

エ 誤り。北アフリカ諸国を植民地支配していたのはフランスをはじめとする欧米諸国。

地形などの自然環境は地域の人々や生活や産業などと関係している。次の問いに答えなさい。

(1)世界の中の地震や火山の活動が活発なところは、山地や山脈がつらなる造山帯に集中している。図Iは、造山帯を〇で示したものであり、図I中の▲は、2015(平成27)年に噴火したおもな火山を表している。

①世界には、現在も活動が活発な造山帯が二つある。

(a)次の文は,造山帯について述べたものである。文中の【 ⓐ 】,【 ⓑ 】に当てはまる語をそれぞれ書きなさい。

現在も活動が活発な二つの造山帯のうち、一つは、太平洋をとりまくるように山脈や島々がつらなる造山帯であり、環太平洋造山帯と呼ばれている。もう一つは、ヨーロッパの【 ⓐ 】山脈からアジアの【 ⓑ 】山脈を通り、インドネシアにのびる造山帯であり、【 ⓐ 】・【 ⓑ 】造山帯と呼ばれる。

(b)環太平洋造山帯に位置するアンデス山脈の標高4,000m付近で生活する人々は,寒さで作物が育たないため,家畜を放牧している。次のア〜エのうち,衣服などに利用するために,アンデス山脈の高地で放牧されているおもな家畜として最も適しているものはどれか。一つ選び,記号を〇で囲みなさい。

ア 馬

イ らくだ

ウ アルパカ

エ トナカイ

(c)環太平洋造山帯に位置する日本列島は,火山活動が活発である。次の文は,日本の火山にかかわることがらについて述べたものである。文中のⓐ〔 〕,ⓑ〔 〕から適切なものをそれぞれ一つずつ選び,記号を〇で囲みなさい。

九州地方に位置する阿蘇山には、火山活動によってできたⓐ〔 ア カルデラ イ フォッサマグナ 〕と呼ばれる大きなくぼ地がみられる。また、関東地方には、富士山などからの火山灰が積もってできた、関東ロームと呼ばれる赤土におおわれた台地が広がっており、このような土地の特徴から、関東地方の台地上の農地はおもにⓑ〔 ウ 田 エ 畑 〕として利用されてきた。

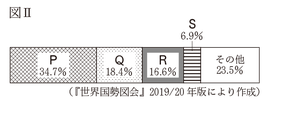

②世界の大陸の多くの地域は,地震や火山の活動が少ない安定した地域であり,そのような地域で多く生産される鉱産資源がある。図Ⅱは,2015年における,ある鉱産資源の生産量の多い上位4か国を示したものであり,図Ⅱ中のP〜Sに当たる国名はそれぞれ,図Ⅰ中の(斜線部)で示したP〜Sに当たる国の国名と同じである。この鉱産資源に当たるものを,次のア〜エから一つ選び,記号を〇で囲みなさい。

ア 石炭

イ 鉄鉱石

ウ 石油(原油)

エ 銅鉱(銅鉱石)

(2)日本の国土は海に囲まれ多くの島々から構成されている。また、日本の近海は世界的な漁場となっている。

①2021(令和3)年の春分の日は3月20日である。この日,日本の最西端である与那国島(北緯24度27分,東経122度56分)の日の出の時刻は午前6時52分ごろである。次のア〜エのうち,日本の最東端である南鳥島(北緯24度17分,東経153度59分)の2021年3月20日の日の出の時刻として最も近いものはどれか。一つ選び,記号を〇で囲みなさい。

ア 午前4時48分

イ 午前5時48分

ウ 午前7時48分

エ 午前8時48分

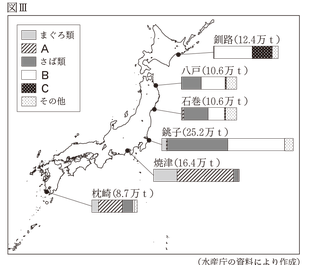

②図Ⅲは、2018(平成30)年における、釧路、八戸、石巻、銚子、焼津、枕崎の六つの漁港の水揚げ量を魚の種類別に示したものである。

(a)図Ⅲ中のA〜Cはそれぞれ,たら類,いわし類,かつお類のいずれかに当たる。図Ⅲ中のA〜Cに当たる魚の種類の組み合わせとして正しいものを,次のア〜カから一つ選び,記号を〇で囲みなさい。

ア A たら類 B いわし類 C かつお類

イ A たら類 B かつお類 C いわし類

ウ A いわし類 B たら類 C かつお類

エ A いわし類 B かつお類 C たら類

オ A かつお類 B たら類 C いわし類

カ A かつお類 B いわし類 C たら類

(b)次の文は,日本の近海の漁場について述べたものである。文中の( )に入れるのに適している内容を,日本列島に沿って流れる海流の名称を用いて,簡潔に書きなさい。

日本の近海は豊かな漁場となっており、豊かな漁場の形成には海流が関係している。例えば、三陸海岸の沖合には、( )ことでできる潮境(潮目)がみられ、また、日本海側から別の海流も流入している。それらの海流により、三陸海岸の沖合は世界有数の好漁場となっている。

③日本は漁業生産量がかつて世界一であった。次の文は,日本の漁業について述べたものである。文中の【 ⓐ 】に当てはまる語を漢字7字で書きなさい。また,文中の( ⓑ )に入れるのに適している内容を,「卵」「稚魚」の2語を用いて簡潔に書きなさい。

・日本の漁業生産量は1980年代中ごろが最も多く、その後1990年代中ごろにかけて急速に減少した。その背景には、1982(昭和57)年に採択された国連海洋法条約にもとづいて【 ⓐ 】と呼ばれる海域を設ける国が増加し、他国の漁業を規制するようになったことがある。このような状況の中、日本では魚介類を「とる漁業」から「育てる漁業」への転換が図られてきた。

・「育てる漁業」のうち、養殖漁業は魚などを出荷する大きさになるまでいけすなどで育てて漁獲する漁業のことであり、栽培漁業は( ⓑ )して、自然の中で成長したものを漁獲する漁業のことである。

(1)①(a)ⓐ 【答え アルプス】

(1)①(a)ⓑ 【答え ヒマラヤ】

アルプス・ヒマラヤ造山帯と環太平洋造山帯は頻出であるため場所とともに覚えておこう。

太平洋を取り囲むように連なっているのが「環太平洋造山帯」、ヨーロッパのアルプス山脈とアジアのヒマラヤ山脈を通り横に伸びた形に連なっているのが「アルプス・ヒマラヤ造山帯」である。

(1)①(b) 【答え ウ】

アンデス山脈は南アメリカの西に位置する山脈。リャマやアルパカの放牧や伝統的な衣装など風土が問われることが多いので押さえておこう。

(1)①(c)ⓐ 【答え ア】

ア 正しい。カルデラは火山の活動によってできた大きなくぼ地のこと。

イ 誤り。フォッサマグナは日本列島中央を南北に走る地帯。西日本と東日本の境目となっている。

(1)①(c)ⓑ 【答え エ】

関東ローム層は火山灰が堆積してできたと考えられていて、土壌の栄養分が少ないことや農業用水の確保が難しいことから稲作には不向きな土地であった。そのため、主に畑として利用されている。

(1)② 【答え イ】

鉄鉱石の産出国の上位から順に、オーストラリア、ブラジル、中国の3か国は覚えておこう。鉄鉱石の他にも、石炭、原油の産出国は頻出であるためどちらも上位3か国は覚えておこう。

(2)① 【答え ア】

経度が15度変化すると1時間の時差が生じる。2地点の経度の差は約30度であるため、時差は2時間。南鳥島は与那国島よりも東経の度数が高いため約2時間早い午前4時48分に日の出を迎える。

(2)②(a) 【答え カ】

日本の主な漁港は、釧路・八戸・石巻・銚子・焼津・堺。漁港名と場所だけでなく、それぞれの漁港で水揚げされる魚の種類まで押さえておこう。

(2)②(b) 【答え 黒潮と親潮が出会う】

三陸海岸の沖合では寒流の親潮と暖流の黒潮がぶつかって潮目ができている。この潮目によって三陸海岸の沖合が好漁場となっている。

(2)③ ⓐ 【答え 排他的経済水域】

排他的経済水域は領海の外側200海里までの範囲内で設定される。その水域内であれば沿岸国は水産資源の利用や鉱山資源の開発を自由に行うことが出来る。領海との違いと一緒に押さえておこう。

(2)③ ⓑ 【答え 人工的に卵からかえした稚魚を放流】

とる漁業である遠洋漁業・沖合漁業・沿岸漁業と、育てる漁業である養殖漁業・栽培漁業についてはそれぞれの特徴とともに覚えておこう。養殖漁業と栽培漁業は、水揚げの段階までいけすで育てるか、稚魚の段階までいけすで育てるかの違いである。

権力を分割し、それぞれを異なる機関が分担する制度は、権力の分立と呼ばれている。権力の分立にかかわる次の問いに答えなさい。

(1)18世紀のヨーロッパにおいて、政治のしくみとして権力の分立が主張された。

①18世紀『法の精神』を著して,権力の分立を主張したフランスの思想家はだれか。次のア〜工から一つ選び,記号を〇で囲みなさい。

ア ルター

イ ロック

ウ クロムウェル

エ モンテスキュー

②次のア〜エのうち,18世紀に起こったできごとについて述べた文として正しいものはどれか。一つ選び,記号を〇で囲みなさい。

ア 国王に対して国民の権利や議会の権限を認めさせる権利の章典(権利章典)がイギリスで発布された。

イ 国民の言論、集会、信教(信仰)の自由を法律の範囲内で保証することを記した大日本帝国憲法が発布された。

ウ すべての人は平等につくられ、生命、自由及び幸福追求の権利が与えられているとするアメリカ独立宣言が発表された。

エ すべての人たるに値する生存(生活)を保証することをはじめて憲法で保証したワイマール憲法がドイツで制定された。

(2)わが国では、国の権力を立法権、行政権、司法権の三つに分け、それぞれを異なる機関が担当することで、権力の用を防ぎ、国民の権利や自由を保証している。

①立法権は、衆議院と参議院の両議院から構成される国会が担当している。

(a)次の文は,国会の地位について記されている日本国憲法の条文である。文中の【 】の箇所に用いられている語を書きなさい。

(b)日本国憲法は,衆議院と参議院の議決が一致しないときに,いくつかの事項で衆議院に強い権限を認めている。次のア〜エのうち,衆議院の優越が認められているものはどれか。すべて選び,記号を〇で囲みなさい。

ア 内閣総理大臣の指名

イ 国政調査権の行使

ウ 憲法改正の発議

エ 法律案の議決

②行政権は、内閣総理大臣と国務大臣から構成される内閣が担当している。

(a)次のア〜エのうち,内閣において行うことができるものはどれか。一つ選び,記号を〇で囲みなさい。

ア 違憲立法審査権(違憲審査権)の行使

イ 最高裁判所長官の指名

ウ 弾刻裁判所の設置

エ 条約の承認

(b)わが国の内閣は、議院内閣制という枠組みのもとで,行政権の主体として位置づけられている。次の文は,議院内閣制にかかわることがらについて述べたものである。文中の(ⓐ)に入れるのに適している内容を,「連帯」の語を用いて簡潔に書きなさい。また,文中のⓑに当てはまる語を漢字3字で書きなさい。

今日のわが国が採用している議院内閣制とは、内閣は国会の信任にもとづいて成立し、行政権の行使について( ⓐ )というしくみである。議院内閣制は、わが国の他にイギリスなどが採用している。議院内閣制と異なる政治のしくみとして、アメリカ合衆国が採用している【 ⓑ 】制などがある。

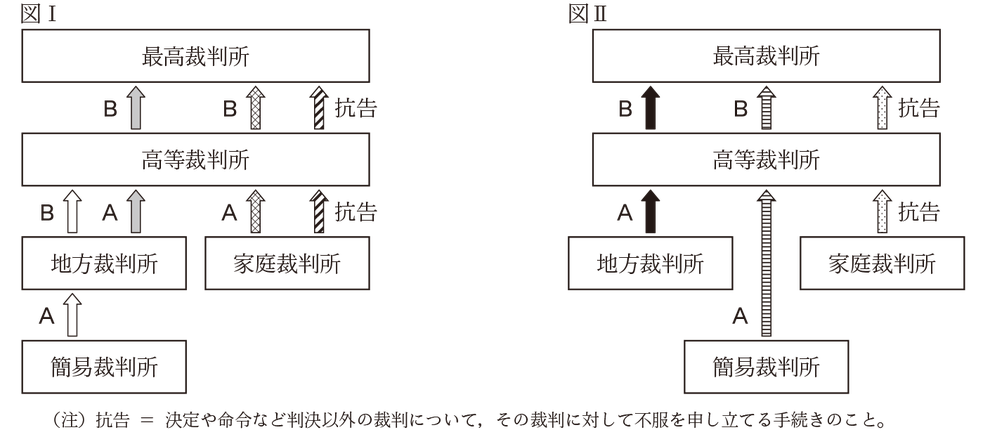

③司法権は,法にもとづいて裁判を行う裁判所が担当している。図1,図Iはそれぞれ,わが国の三審制のしくみを模式的に表したものである。あとの文は,わが国の三審制について述べたものである。文中のⓐ〔 〕,ⓑ〔 〕から適切なものをそれぞれ一つずつ選び,記号を〇で囲みなさい。また,文中の©,ⓓに当てはまる語をそれぞれ漢字2字で書きなさい。

・裁判で判決内容に不服があった場合には、より上級の裁判所で再度裁判を行うよう申し立てることができる。図I、図Ⅱ中のAで示した、第一審から第二審への申し立てはⓐ〔 ア 控訴 イ 最審 ウ 上告 〕と呼ばれており、図I、図Ⅱ中のBで示した、第二審から第三審への申し立てはⓑ〔 エ 控訴 オ 再審 カ 上告 〕と呼ばれている。

・一般に、裁判は取り扱う内容によって大きく二つに分けられる。その二つのうち、個人間の紛争や企業間の紛争などを解決する裁判は、【 ⓒ 】裁判と呼ばれ、図Iは【 ⓒ 】裁判における三審制のしくみを表している。もう一つは、犯罪の犯人だと疑われている人の有罪・無罪などを決める裁判であり、【 ⓓ 】裁判と呼ばれ、図Ⅱは【 ⓓ 】裁判における三審制のしくみを表している。

(3)国から地方公共団体への権限の移譲も、権力の分立の一つである。

①地方公共団体の政治は、住民の意思を反映し、地域の実情に合わせて行われる必要がある。次のア〜エのうち、わが国の地方公共団体の政治に関することについて述べた文として正しいものはどれか。すべて選び,記号を〇で囲みなさい。

ア 地方公共団体の首長及び地方公共団体の議会の議員は、その地方公共団体の住民によって直接選挙で選ばれる。

イ 地方公共団体は、消防や下水道の整備などの事務を担っており、地方公共団体の収入には、住民が納める地方税が含まれる。

ウ 地方公共団体の住民が、その地方公共団体の首長や議会の議員に就くことができるようになる年齢は、20歳(満20歳)以上と法律に規定されている。

エ 条例の制定や改廃の請求は、地方公共団体の住民がその地方公共団体の有権者の3分の1以上の署名を集めることにより、選挙管理委員会に請求することができる。

②次の文は,わが国の地方公共団体の政治における,首長や議会の権限について述べたものである。文中の( )に入れるのに適している内容を簡潔に書きなさい。

地方自治体には、首長と議会が互いに抑制し合い、均を保つための権限が定められている。例えば、首長は、議会を解散することや、議会の議決に対して( )ことができ、議会は、首長に対して不信任を決議することや予算などの議決を行うことができる。

(1)① 【答え エ】

ア ルターはドイツ宗教改革の指導者。免罪符の販売を批判した。

イ ロックはイギリスの政治思想家・哲学者。『統治二論』を著した。

ウ クロムウェルはイングランドの政治家でピューリタン革命の中心人物。

エ 正しい。モンテスキューはフランスの啓蒙思想家。『法の精神』で立法・司法・行政の権力分立を説いた。

(1)② 【答え ウ】

ア 誤り。権利章典の発布は1689年。

イ 誤り。大日本帝国憲法の発布は1889年。

ウ 正しい。アメリカ独立宣言の発表は1776年。

エ 誤り。ワイマール憲法の制定は1919年。

(2)①(a) 【答え 国権】

国会は国権の最高機関であり、衆議院と参議院で構成される二院制の議会のことをいう。三権分立の関係図とともにこの文言を覚えておこう。

(2)①(b) 【答え ア、エ】

衆議院の優越が認められているのは、予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名・法律案の再議決。

また、衆議院に認められている権限として、内閣不信任の決議・予算先議権がある。

(2)②(a) 【答え イ】

ア 誤り。裁判所が行うことが出来る。

イ 正しい。最高裁判所長官の指名は内閣の仕事。

ウ 誤り。各議院の3分の2以上の賛成が必要。

エ 誤り。実際に条約を結ぶ(締結)のは内閣の仕事だが、条約を結ぶことを認める(承認)のは国会の役割である。

(2)②(b)ⓐ 【答え 国会に対し連帯して責任を負う】

議院内閣制はイギリスで古くから発達した制度。国会は内閣に対して不信任決議権を持っていて、内閣は国会に対して衆議院解散の決定をすることができる。このように内閣と国会は相互に連帯して責任を負う仕組みになっている。

(2)②(b)ⓑ 【答え 大統領】

アメリカ合衆国では大統領制が採用されている。大統領制の場合、大統領は国民の直接選挙によって選出される。

(2)③ ⓐ 【答え ア】

(2)③ ⓑ 【答え カ】

裁判の判決に不服がある場合、1段階上の裁判所に不服を申し立てることになる。第一審から第二審への申し立ては「控訴」、第二審から第三審への申し立ては「上告」という。

(2)③ ⓒ 【答え 民事】

民事裁判は私人間の紛争を解決することが目的。事実関係を確認し、当事者間の権利関係を判断する。

(2)③ ⓓ 【答え 刑事】

刑事裁判は検察が被疑者を起訴し、犯罪行為の有無と刑罰を科すか否かを決定するものである。

(3)① 【答え ア、イ】

ア、イ 正しい。

ウ 誤り。都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員になるには満25歳以上である必要がある。

エ 誤り。条約の制定や改廃の請求のためには、有権者の1/50以上の署名を地方公共団体の長に提出する必要がある。

(3)② 【答え 再議を求める】

首長は議会の議決に対して意義がある場合、その議決の日から10日以内に理由を示して再議を求めることが出来る。

首長と議会の関係性は内閣と国会の関係性に似たものになっているため、イメージをつかんでおこう。

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。