大阪府の2022年3月実施の令和4年度(2022年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

大阪府の国語の問題は、レベル別にABCの問題が用意されています。受験する学校によりどの問題を採用するかが異なり、難易度は、Aが易、Bがやや難、Cが難となっています。

過去問はABCのすべての問題の解説をしていますので、受験する高校に合わせて、活用してください。

問一:次の(1)~(4)の文中の傍線を付けた漢字の読み方を書きなさい。また、(5)~(8)の文中の傍線を付けたカタカナを漢字になおし、解答欄の枠内に書きなさい。ただし、漢字は楷書(かいしょ)で、大きくていねいに書くこと。

(1) 友人に辞書を貸す。

(2) 予定通りに目的地に至る。

(3) 贈り物を包装する。

(4) 大自然を満喫する。

(5) 地面に雪がツもる。

(6) 時計のハリが三時をさす。

(7) 運動をしてキンニクを鍛える。

(8) 難しい状況をダハする。

問二:次の文中の傍線を付けたことばが「文章の順序や組み立て」という意味になるように、□にあてはまる漢字一字を、あとのア~ウから一つ選びなさい。

この作文は、起□転結がはっきりとしている。

ア 照

イ 証

ウ 承

1(1) 【答え か(す)】

1(2) 【答え いた(る)】

1(3) 【答え ほうそう】

1(4) 【答え まんきつ】

1(5) 【答え 積】

1(6) 【答え 針】

1(7) 【答え 筋肉】

1(8) 【答え 打破】

2 【答え ウ】

問一:①ふととあるが、このことばが修飾している部分を次から一つ選びなさい。

ア 何れかの

イ 思い返して

ウ 多いのです

問二:②そういうことがほとんどなのかもしれませんとあるが、本文中で筆者は、どのようなことがほとんどなのかもしれないと述べているか。次のうち、最も適しているものを一つ選びなさい。

ア 書いている最中だけではなく、書き上がったあとも、これでいいのだろうかと悩んだり、考えたりするということ。

イ 書くべき対象となる人物にとって最も核となる部分は、本人であっても言葉にできない感覚的なものであるということ。

ウ ある事柄について人から話を聞いてわかることは、複数の人から聞いた場合でも本人から聞いた場合でも同じであるということ。

問三:次のうち、本文中の③、④に入れることばの組み合わせとして最も適しているものはどれか。一つ選びなさい。

ア ③だから ④それでも

イ ③だから ④あるいは

ウ ③なぜなら ④それでも

エ ③なぜなら ④あるいは

問四:人を取材して文章を書く上での書き手の姿勢について、本文中で筆者が述べている内容を次のようにまとめた。【 a 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、本文中から二十五字で抜き出し、初めの五字を書きなさい。また、【 b 】に入る内容を、本文中のことばを使って十五字以上、二十字以内で書きなさい。

【 a 】を持ちながら、書いて伝えられることの限界を意識しつつ最高のものを書こうとすることが大切であり、そうすることによって文章の【 b 】こそが、読み手が惹かれたり心を動かされたりする上で重要である。

1 【答え イ】

「ふと」は副詞なので用言を修飾することを考えるとイが最適。

2 【答え イ】

傍線部直前の「いや」は言い換えを表すので、イが最適。

3 【答え ア】

③には順接、④には逆接が入るので、アが最適。

4 a 【答え 自分の知っ】

4 b 【答え (例)端々ににじみ出る書き手の意識や人間性】

最終段落参照。

問一:①たのみたい事とあるが、次のうち、鰹を料理している人がとなりの男にたのんだ事の内容として本文中で述べられているものはどれか。最も適しているものを一つ選びなさい。

ア 鰹がとられないように見張っておいてほしいということ。

イ 用事があるので三町目まで行ってきてほしいということ。

ウ 鰹が新鮮なものであるかどうかを見てほしいということ。

問二:②おもひを現代かなづかいになおして、すべてひらがなで書きなさい。

問三:次のうち、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選びなさい

ア 鰹を料理している人が猫に気を取られているうちに、となりの男が鰹を食べてしまった。

イ 鰹を料理している人がとなりの男と話している間に、猫に鰹を食べられてしまった。

ウ となりの男が、鰹を食べようとしたところ、鰹をねらっていた猫に威嚇された。

1 【答え ア】

文中「おれは~下され」を参照。

2 【答え おもい】

歴史的仮名遣いの問題。法則性を覚える。

以下、頻出の4つ

1.語頭以外のハ行→ワ行

つはもの→つわもの

いふ→いう

にほひ→におい

2.「ア段の音+う」→「オ段+う」

かうべ→こうべ

3.「イ段の音+う」→「イ段+ゅう」

きふ→きゅう

4.「エ段の音+う」→「エ段+ょう」

てふてふ→ちょうちょう

3 【答え ウ】

文中「しよしめませふ」と「猫が、ふうふうといつておどした」より、ウが最適。

問一:①簡単なものだったら読めそうな気がして手に取るようになったとあるが、次のうち、ニューヨークで生活していたときの筆者の様子について、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選びなさい。

ア ニューヨークで生活をはじめて半年ほどは、原書など読めないと思っていたので、書店に行くことはなかった。

イ どの本からよんでいいのか見当もつかなかったので、手当たり次第に手に取って、冒頭を読んでみることをくり返した。

ウ 日本で紹介されていない本のなかで、使われている単語が簡単で読めそうだと思ったものを辞書をひきながら読み進めた。

エ インクの匂いと紙の柔らかくあたたかな感触を感じながら本を読む時間を過ごすなかで、はじめて本を読むことが好きだと感じた。

問二:次のうち、本文中の②に入れるのに最も適していることばはどれか。一つ選びなさい。

ア もやもや

イ めきめき

ウ すらすら

エ こそこそ

問三:③中学三年だった自分に思いがけず出会ったのだとあるが、本文において、「ニューヨークの書店で中学三年だった自分に出会った」とはどのようなことを表しているか。その内容についてまとめた次の文の□に入る内容を、本文中のことばを使って十五字以上、二十五字以内で書きなさい。

中学三年のときに駅前の小さな書店で思った、いままで□ということを、ニューヨークの書店でも思ったということ。

問四:この文章を授業で読んだAさんたちは、「筆者にとって駅前の小さな書店はどのようなものだったのか」について話し合うことになりました。

(1)【話し合いの一部】中の【 a 】、【 b 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【 a 】は十一字、【 b 】は十八字で抜き出し、それぞれ初めの五字を書きなさい。

(2)次のうち、【話し合いの一部】中の二重傍線部で示した発言を説明したものとして最も適しているものはどれか。一つ選びなさい。

ア それまでに出た意見のなかで疑問に思った点を質問にしている。

イ それまでに出た意見とは反対の立場から意見を述べている。

ウ それまでに出た意見とは異なる新たな話題を示している。

エ それまでに出た意見の内容を整理しながらまとめている。

1 【答え イ】

ア:書店に行くことはしなかったが不適。写真集コーナーには行っていたと記述。

ウ:日本で紹介されていない本に限定はしていないので不適。

エ:はじめて本を好きと思ったわけではないので不適。「改めて」とある。

2 【答え ウ】

ア:「もやもや」はぼんやりしていること。

イ:「めきめき」は目立って成長・進歩・伸展をすること。

エ:「こそこそ」は人に隠れてひそかにすること。

3 【答え (例)自分がまったく知らなかった世界を知りたい】

文中の「いままで」に注目すればよい。

4 (1)a 【答え 生活は明ら】

文中の「その日を境にして」に注目。

4 (1)b 【答え どんな書店】

文中の「僕の中では~」に注目。

4(2)【答え エ】

今までの内容を整理しているのでエが最適。

あなたが季節を感じるのはどのようなときですか。次の条件1~3にしたがって、あなたの考えを別の原稿用紙に書きなさい。

条件1:最初に、あなたが季節を感じるのはどのようなときかを簡潔に書くこと。

条件2:次に、条件1で書いた内容にについて、自分の体験を挙げながら具体的に説明すること。

条件3:百八十字以内で書くこと。

【解答例】

私が季節を感じるのは、私の大好きな果物が八百屋に並ぶのを見るときだ。私は、桃に目がない。幼い頃、桃が食べたくなり、親にねだってあちこち探しにいったが、見つからなかった。冬だったからだ。今では季節に関係なくお店で桃を見ることもある。しかし、あの時、見つからなかった桃が今も私の胸に残っている。果物は、季節と重なり合う。桃は、私にとって忘れられない夏の果物である。

問一:①あらゆる都市は書物なのですとあるが、次のうち、筆者がこのように考える理由として最も適しているものはどれか。一つ選びなさい。

ア 都市空間も書物も、誰の「意図」がどのように反映されて形成されたものかという対応が明らかであるから。

イ あらゆる都市空間は、書物のひとつひとつのプロットのように自然発生的に形成されてきたものであるから。

ウ 都市空間においては、どんなに自然発生的に見える空間であっても、書物と同様に何らかの「意図」があるから。

エ 自然発生的に形成された「けもの道」のような例を除けば、都市空間は誰かの「意図」のもとに造られているから。

問二:次のうち、本文中の②に入れるのに最も適していることばはどれか。一つ選びなさい。

ア あるいは

イ 一方で

ウ さらに

エ たとえば

問三:本文中では、都市という書物が実際の書物と異なるのは、都市空間がどのようなものであるからだと述べられているか。その内容についてまとめた次の文の□に入る内容を、本文中のことばを使って二十五字以上、三十五字以内で書きなさい。

都市空間が、数多くの人たちのさまざまな□ものであるから。

問四:本文中では都市空間の性質を考えるとどのようなことがわかると述べられているか。その内容についてまとめた次の文の□に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、本文中から二十字で抜き出し、初めの五字を書きなさい。

今後も続いていく都市という書物の長い歴史において、わたしたちは□ということ。

1 【答え ウ】

ア:都市空間は対応が明らかでないため不適。

イ:自然発生的には形成されていないため不適。

エ:「けもの道」も誰かの意図であるため不適。

2 【答え エ】

接続語問題。直後に例示をしているのでエが最適。

3 【答え (例)「意図」の集積として出来上がり、これからも変化をし続ける】

①「意図」の集積であることと、②これからも変化を続けることが書いてあればよい。

4 【答え 現在という】

最終段落に答えがある。「確固として~大切だ」も悪くないが、文字数が不適。

問一:①しるべとあるが、次のうち、このことばの本文中での意味として最も適しているものはどれか。一つ選びなさい。

ア 味わい

イ てびき

ウ 特徴

エ 由来

問二:②ことわりさる事ながらとは「もっともなことであるが」という意味であるが、本文中で「もっともなこと」と述べられているものはどのようなことか。次のうち、最も適しているものを一つ選びなさい。

ア どんなわざであっても、法に基づかなければ、神髄を掴んだわざとなることは難しく、法にかなっていれば人も認めるということ。

イ どんなわざであっても、法に頼るだけではなく、信念をもって熱心に取り組むことが、わざを身につけるうえで大切であるということ。

ウ どんなわざであっても、法を理解することに専心しているだけでは、わざの神髄をつかむことや人に認められることが難しいということ。

エ どんなわざであっても、どの法にしたがうのが良いかを、自分でよく考えて選ぶことが、わざを身につけるうえで大切であるということ。

問三:③まうけを現代かなづかいになおして、すべてひらがなで書きなさい。

問四:本文中の④、⑤に入れるのに最も適していることばを。それぞれ本文中から抜き出しなさい。

1 【答え イ】

法のことを言っているのでイが最適。

2 【答え ア】

直前の文「それによらざむ~うべなふめり」を参照。

3 【答え もうけ】

歴史的仮名遣いの問題。法則性を覚える。以下、頻出の4つ

1.語頭以外のハ行→ワ行

つはもの→つわもの

いふ→いう

にほひ→におい

2.「ア段の音+う」→「オ段+う」

かうべ→こうべ

3.「イ段の音+う」→「イ段+ゅう」

きふ→きゅう

4.「エ段の音+う」→「エ段+ょう」

てふてふ→ちょうちょう

4 【答え ④わざ、⑤法】

筆者曰く、わざがあるから法ができたと。まさに本末転倒。

問一:次の(1)~(4)の文中の傍線を付けた漢字の読み方を書きなさい。また、(5)~(8)の文中の傍線を付けたカタカナを漢字になおし、書きなさい。ただし、漢字は楷書(かいしょ)で、大きくていねいに書くこと。

(1)贈り物を包装する。

(2)勇敢に立ち向かう。

(3)重ね着をして寒さを防ぐ。

(4)急成長を遂げる。

(5)時計のハリが三時をさす。

(6)信頼関係をキズく。

(7)友人のソウダンに乗る。

(8)『春望』は五言リッシである。

問二:次のうち、返り点にしたがって読むと「其の物に接するや、春陽の温かるなるがごとし。」の読み方になる漢文はどれか。一つ選びなさい。

ア 其接レ物也、如レ春陽之温

イ 其接二物也一、如二春陽之温一

ウ 其接レ物也、如二春陽之温一

エ 其二接物一也、如レ春陽之温

1(1) 【答え ほうそう】

1(2) 【答え ゆうかん】

1(3) 【答え ふせ】

1(4) 【答え と】

1(5) 【答え 針】

1(6) 【答え 築】

1(7) 【答え 相談】

1(8) 【答え 律詩】

2 【答え ウ】

正しく返り点が降られているのはウ。

問一:①はっとさせられるとあるが、次のうち、このことばの本文中での意味として最も適しているものはどれか。一つ選びなさい。

ア 思いがけず驚かされる

イ なつかしく思い出される

ウ 待ち遠しく感じられる

エ 心が落ち着き癒される

問二:②古の人とあるが、植物の生態に心を動かされたとき、「古の人」がそれをどのようにしてとらえていたかということについての筆者の考えを次のようにまとめた。【 a 】、【 b 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【 a 】は十三字、【 b 】は十二字で抜き出すこと。

葉が紅葉することを【 a 】様子になぞらえて「もみつ」と表現したように、古の人は植物の生態に心を動かされたとき、【 b 】に見立ててとらえていた。

問三:Aさんたちは授業において、「紅葉と時雨の関係」について本文の内容をもとに話し合うことになりました。

(1)次のうち、【話し合いの一部】中の二重傍線部で示した発言を説明したものとして最も適しているものはどれか。一つ選びなさい。

ア 直前の意見の内容を具体例を挙げながら詳しく説明している。

イ 直前の意見の内容をふまえながら別の意見を付け加えている。

ウ 直前の意見の内容が誤っていることを指摘して訂正している。

エ 直前の意見の内容について疑問に思ったことを質問している。

(2)【話し合いの一部】中の【 a 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、本文中から十七字で抜き出し、初めの五字を書きなさい。また、【 b 】に入る内容を、本文中のことばを使って二十字以上、三十字以内で書きなさい。

1 【答え ア】

2a 【答え 人が手揉みして生地を染める】

2b 【答え 自分たちの身近なふるまい】

第3・4段落参照。

3(1) 【答え イ】

文中「散らすものでもある」と累加になっているのでイが正答。

3(2)a 【答え 紅葉と時雨】

第5段落参照。

3(2)b 【答え (例)枯れ葉が落ちるのを花の盛りが去るように惜しむ】

①枯れ葉が落ちると②花の盛りが去る、③惜しむという気持ちでまとめていれば正解。

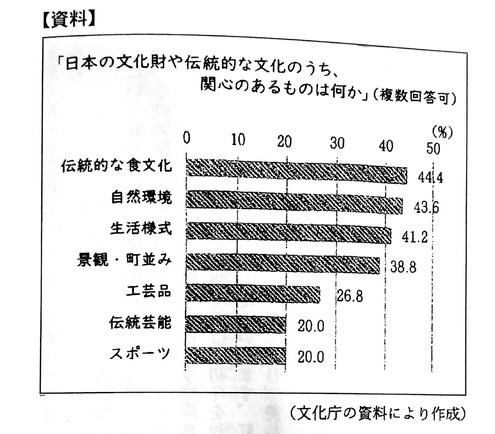

次の【資料】は、海外に在住している外国人を対象におこなった。「日本の文化財や伝統的な文化のうち、関心のあるものは何か」というアンケート調査の回答結果をまとめたものです。あなたは、外国の人たちにどのような日本の文化財や伝統的な文化を伝えたいと考えますか。【資料】から読み取れる内容にふれながら、あなたの考えを原稿用紙に二百六十字以内で書きなさい。

【解答例】

海外に在住する外国人にとって日本の文化で関心があるのは、伝統的な食文化や自然、生活すなわち日本にいてこそ感じられる伝統的な文化である。そこで私が日本の外に住む外国人に伝えたいのは、箸である。使い捨ての割箸、高級感のある漆塗りの箸、食べるだけでなく作るために使われる菜箸、箸休めなどと呼ばれる総菜に箸置きまで、箸により日本の暮らしはさまざまに彩られている。日本の外にまで目を向ければ、箸は、アジアの文化としての広がりを持ちつつも日本独自の発展をしている点で、やはり外国人に伝える日本の文化財としてふさわしいものである。

問一:本文中のA~Dの傍線を付けた語のうち、一つだけ他と活用形の異なるものがある。その記号を選びなさい。

問二:うなずいた人物はだれかということについて、本文中の点線で示した引用文の背景にある文脈とはどのようなことだと筆者は述べているか。その内容についてまとめた次の文の【 a 】、【 b 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【 a 】は二十四字、【 b 】は二十字で抜き出し、それぞれ初めの五字を書きなさい。

小説『伊豆の踊子』において、引用文までの部分は【 a 】が描かれており、また、引用文のあたりは【 b 】ということ。

問三:前後の内容から考えて、本文中の①に入ることばをひらがな五字で書きなさい。

問四:作者が「さよならを」の前に主語を書かなかったことについて、本文中で筆者が述べている内容を次のようにまとめた。【 a 】に入る内容を、本文中のことばを使って三十五字以上、四十五字以内で書きなさい。また、【 b 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、本文中から二十字で抜き出し、初めの五字を書きなさい。

作者である川端康成は、「私が」と書くことによって、【 a 】と考えたから、【 b 】をしなかったのだろう。

1 【答え B】

Bは連用形、それ以外は未然形。

2a 【答え すっかり無】

2b 【答え すべて「私】

第4・5段落参照。

3 【答え さよならと】

難問。「さよなら」だと断定できる助詞は「と」である。

4a 【答え (例)その主語の支配が「振り返った時」で終わり、それ以降は踊子が主語になる】

4b 【答え 無駄な主語】

最終段落参照。

問一:①いづれの方にか候ひけむとあるが、次のうち、この問いかけの内容として最も適しているものはどれか。一つ選びなさい。

ア 初めて色づいたもみじはなぜ散ってしまったのか。

イ 初めて色づいたもみじはどちらの方角にあったのか。

ウ 初めて色づいたもみじはいつまで木の枝にあったのか。

エ 初めて色づいたもみじは誰に散らされてしまったのか。

問二:②入興してとあるが、次のうち、このことばの本文中での意味として最も適しているものはどれか。一つ選びなさい。

ア おもしろく思って

イ 怒りをあらわにして

ウ 物思いにふけって

エ きまりが悪くなって

問三:③いと優にぞ侍りけるとあるが、本文中で筆者は、どのようなことに対して、「いと優にぞ侍りける」と述べているか。その内容についてまとめた次の文の【 a 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、本文中から七字で抜き出しなさい。また、【 b 】、【 c 】に入れるのに最も適していることばをそれぞれあとから一つずつ選びなさい。

「古今」の歌に【 a 】であるという内容が詠まれていることをふまえて、【 b 】がすぐに返答をしたことと、それを【 c 】が聞きとめたこと。

ア 少将に内侍

イ 頭の中将

ウ 蔵人永継

エ 右中将実忠朝臣

1 【答え イ】

文章の流れから方角の事を言っていることが分かるのでイが正答。

2 【答え ア】

興は趣という意味がある。

3a 【答え 西こそ秋の初め】

3b 【答え ウ】

3c 【答え エ】

文章の流れが分かれば、問題なく正答可能。

問一:次の(1)~(3)の文中の傍線を付けた漢字の読み方を書きなさい。また、(4)~(6)の文中の傍線を付けたカタカナを漢字になおし、書きなさい。ただし、漢字は楷書(かいしょ)で、大きくていねいに書くこと。

(1)師匠が弟子を諭す。

(2)木の葉を太陽に透かす。

(3)あらゆる分野を網羅する。

(4)ココロヨく引き受ける。

(5)『春望』は五言リッシである。

(6)古い建物をシュウチクする。

問二:次の文中の傍線を付けたことばが「物事が漠然としてとらえどころのないさま」という意味になるように、□にあてはまることばを、あとのア~エから一つ選びなさい。

昨日聞いた話は、まるで□をつかむような話だった。

ア わら イ 袖 ウ 心 エ 雲

1(1) 【答え さと】

1(2) 【答え す】

1(3) 【答え もうら】

1(4) 【答え 快】

1(5) 【答え 律詩】

1(6) 【答え 修築】

2 【答え エ】

語彙問題。

問一:①目的と手段の順序が乱れてくるとあるが、本文中では、どのようなことが芸術における本来の目的と手段だと述べられているか。本文中のことばを使って三十五字以上、四十五字以内で書きなさい。

問二:②人間の技巧を超えた自動複写システムとあるが、次のうち、写真について、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選びなさい。

ア 人間が画材を駆使して写し取ろうとしていた光や影を、たやすく瞬時に実現する写真は、読み手のもつ受容体との同期を意識しているため、単純に現実の模倣を作っているわけではないといえる。

イ 現実がそのまま写ってしまう写真が発明されることによって、芸術に対する作り手の考え方が変わり、現実の美しさを写真のように模倣することが人間の知的な活動であると考えられるようになった。

ウ 写真は、現実の三次元空間にある光の強さの分布がレンズを通して記録された物体であり、その写真が見る者に対象との一体感を作り出すことがなければ、単純に光の分布の複製物にすぎないといえる。

エ 人物や風景にカメラを向けて撮影された写真は、自動的に作り出された光の分布の複製にすぎないが、写っている対象と現実に存在している対象とが「噛み合って」いるということを見る者に感じさせる。

問三:現代の芸術観について、本文中で述べられている筆者の考えを次のようにまとめた。【 a 】、【 b 】に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、【 a 】は十七字、【 b 】は十二字で抜き出し、それぞれ初めの五字を書きなさい。

現実を複写することを超えて【 a 】が模倣という行為であり、他者の表現をまねることを避けて独創的な創造者であるべきという芸術家に対する現代の考え方は、【 b 】ではないだろうかを考えている。

1 【答え (例)社会通念としての美を生み出すために、現実世界の理想的な模倣物を作り出すこと。】

芸術が作り出した「現実世界の理想的な模倣物」によって「万人にとっての理想としての美」であり「社会通念としての美」が生まれる。

2 【答え ウ】

ア:「読み手のもつ受容体との同期」が不適。

イ:「写真のように模倣することが人間の知的な活動である」が不適。

エ:「写っている対象と現実に存在している対象とが「噛み合って」いる」が不適。

3a 【答え 作り手の姿】

最後から2つ目の段落参照。

3b 【答え 創造性と模】

第二段落の最後の部分参照。

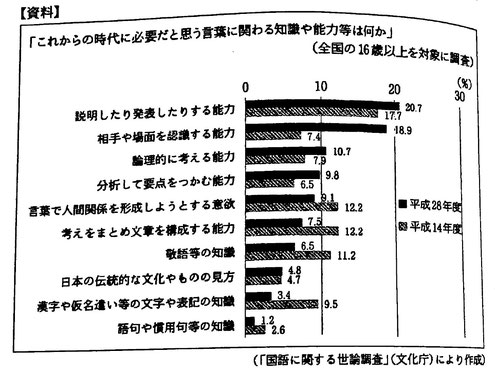

次の【資料】は、「これからの時代に必要だと思う言葉に関わる知識や能力等は何か」という質問に対する回答結果を表したものです。【資料】からわかることをふまえて、あなたがこれからの時代に必要だと思う言葉に関わる知識や能力等について、原稿用紙に三百字以内で書きなさい。

【解答例】

資料から分かるのは、近年、言葉に関する知識や意欲よりも、これらを使う能力を重視する人が増えている事だ。特に「相手や場面を認識する能力」が重要だと考える人の割合が高まっている。友人同士での会話で敬語や慣用句を使うと、会話が堅苦しいものになってしまう。一方、メールのやり取りでは、不要な誤解を招かないためにも、敬語を含め正しい言葉遣いを心がけるべきだ。言葉が使われる相手や場面は近年、直接の会話や手紙だけでなく、メール、SNS、オンライン授業などを通じて大きく多様化している。こうした時代に必要な言葉に関わる能力とは、「相手や場面を認識」したうえで、それぞれに応じた言葉を使うことだと私は考える。

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。