大阪府の2022年3月実施の令和4年度(2022年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

大阪府の社会の問題は、やや難。記述問題は少なく、選択問題が比較的多いです。

Mさんは、アジアの工業化と日本の工業化にかかわることがらについて調べた。次の文は、Mさんが調べた内容の一部である。あとの問いに答えなさい。

【アジアの工業化】 (あ)20世紀後半、アジアの国や地域で工業化がすすんだ。すでに工業化がすすんでいた日本ではさらに工業が発展した。韓国、台湾、香港(ホンコン)、シンガポールでは1960年代に工業化がすすみ、これらの国や地域はアジアNIESと呼ばれるようになった。1990年代に入ると、(い)中国で工業が急速に発展し、その後はベトナムなど(う)東南アジアの国々で工業化がすすむようになった。

【日本の工業化】 第二次世界大戦後、京浜、(え)中京、阪神、北九州の工業地帯の周辺に工業地帯が拡大した。その結果、太平洋ベルトと呼ばれる帯状の工業地域が形成された。高度経済成長期を経て、日本の主要輸出品は繊維製品や(お)鉄鋼、船舶などから自動車や精密機械などに変化していき、(か)北アメリカやヨーロッパの輸出額が増加した。(き)円高の影響を受けた1980年代以降、日本各地の工業地帯に変化がみられるようになり、工業の衰退に対する懸念(けねん)が高まった。

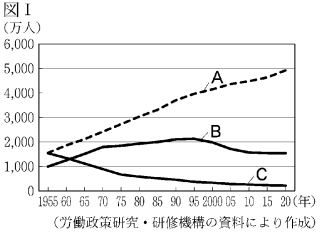

(1)20世紀後半以降、日本の産業構造は大きく変化した。図Ⅰは、1955(昭和30)年か ら2020(令和2)年までにおける、日本の産業別人口の推移を示したものである。次 のア~エのうち、図Ⅰ中のA~Cに当たる産業の組み合わせとして正しいものはどれ か。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア A 第二次産業 B 第一次産業 C 第三次産業

イ A 第二次産業 B 第三次産業 C 第一次産業

ウ A 第三次産業 B 第一次産業 C 第二次産業

エ A 第三次産業 B 第二次産業 C 第一次産業

(2) (い)中国では、外国の資本や技術を積極的に導入するための地域として、1980年から1988年までに五つの地域が指定された。1980年に指定された深圳(シェンチェン)など、外国企業をよい条件で受け入れるために開放された地域は何と呼ばれているか。漢字4字で書きなさい。

(3) (う)東南アジアの工業化による経済成長は、東南アジアの国どうしの協力によっても支えられている。

① 次のア~エのうち、東南アジアの経済成長や社会的・文化的発展の促進を目的として1967年に結成され、2021年においてミャンマーやカンボジアなど東南アジアの10か国が加盟している国際組織の略称はどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア EU

イ APEC

ウ ASEAN

エ MERCOSUR

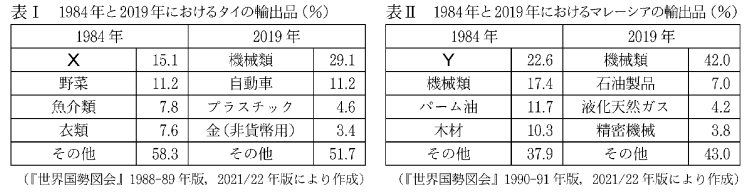

② 表Ⅰ、表Ⅱは、1984年と2019年における、タイとマレーシアの輸出品と輸出総額に占める割合とをそれぞれ示したものである。

あとのア~カのうち、表Ⅰ、表Ⅱ中のX、Yに当てはまる輸出品の組み合わせとして最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア X 米 Y 原油(石油)

イ X 米 Y 羊毛

ウ X 綿花 Y 羊毛

エ X 綿花 Y 小麦

オ X ボーキサイト Y 小麦

カ X ボーキサイト Y 原油(石油)

(4) (え)中京工業地帯は、愛知県名古屋市を中心とする工業地帯である。次のア~エのうち、2018(平成30)年の製造品出荷額において、愛知県が全国1位である製造品はどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 医薬品製剤

イ 輸送用機械器具

ウ 印刷・同関連品

エ パルプ・紙・紙加工品

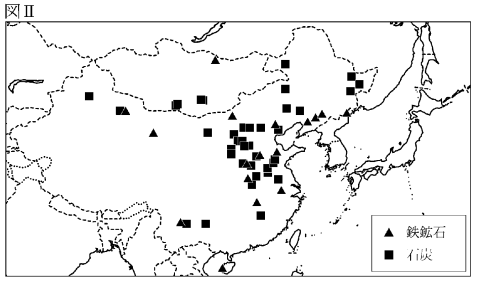

(5) (お)鉄鋼は、現在も日本の重要な輸出品である。次ページの 図Ⅱは、東アジアにおける。鉄鋼の主原料となる鉄鋼石と石炭 が取れる主な場所を示したものである。図Ⅲは、中国と日本に おける、おもな製鉄所の位置をそれぞれ示したものである。あ との文は、図Ⅱ、図Ⅲをもとに、製鉄所の立地について述べた ものである。

中国と日本とでは、製鉄所の位置にそれぞれ特徴がある。中国は(a)に製鉄所が立地している。一方、日本は主原料を(b)。

① 次のア~エのうち、文中の(a)に入る内容として最も適しているものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 内陸部のみ

イ おもに、中国東北部

ウ 石炭が取れるすべての場所の付近

エ おもに、主原料の両方またはそのどちらかが取れる場所の付近。

② 文中の(b)には、図Ⅱと図Ⅲから読み取れることをふまえた製鉄所の立地とその理由についての内容が入る。文中の(b)に入れるのに適している内容を簡潔に書きなさい。

(6) 北アメリカでは、USMCAと呼ばれる新たな貿易協定が2020年に発効された。

① USMCAは、NAFTAに加盟していた3か国による新たな貿易協定である。USMCAに加入している3か国のうち、2か国はアメリカ合衆国とカナダである。あと1か国はどこか。国名を書きなさい。

② アメリカ合衆国のサンフランシスコ郊外には、コンピューターや半導体関連の先端技術産業が集中している地域(地区)がある。この地域(地区)は、コンピューターや半導体関連の先端技術産業が集中していることから何と呼ばれているか、書きなさい。

(7) 円高は貿易や物価など、経済に様々な影響を与える。次の文は、円高の影響を受けた1980年代以降の日本の工業について述べたものである。文中の( )にいれるのに適している内容を、「工場」の語を用いて簡潔に書きなさい。

1980年代以降、貿易上の対立をさけることやより安く製品を生産することを目的として( )ことにより、雇用の減少が起こり、工業が衰退することが懸念された。このような現象は「産業の空洞化」と呼ばれている。

(1)【答え エ】

一般的に、ある国の経済が成長すると国内の労働者人口は第一次産業から第二次産業、第二次産業から第三次産業へと変化していく(ペティクラークの法則)。日本では戦後の経済発展によって第三次産業の従業者が急激に増え、現在は全労働者の約7割を占めている。一方第一次産業の従業者数は減少を続けており、現在では約5%となっている。

(2)【答え 経済特区】

戦後の中国では社会主義経済体制が続いていたが、1980年頃から市場経済を部分的に取り入れる「改革開放」と呼ばれる政策転換が起こり、その一環として沿岸部に外国企業を誘致する経済特区地域がつくられた。

(3)①【答え ウ】

ア 誤り。ヨーロッパ連合の略称で、ヨーロッパ内のヒト・モノ・カネの動きを自由化する組織である。

イ 誤り。アジア太平洋経済協力機構の略称。太平洋を囲むアジア諸地域の経済協力を目的としている。

ウ 正しい。

エ 誤り。南米南部共同市場のことで、南米諸国間の経済自由化を目指している。

(3)②【答え ア】

タイは米の一大産地で、2022年時点でインドに次ぐ世界第2位のコメの輸出国である。マレーシアは、以前は原油などの鉱業や木材やパーム油など農林業の輸出国だったが、近年は機械類を中心とした製造業の輸出国に変化している。

(4)【答え イ】

中京工業地帯には自動車製造大手のトヨタが本社を置いていることから、輸送用機械の一大生産地であると推測できる。アの医薬品製剤は埼玉県、ウの印刷・同関連品は東京都、エのパルプ、紙、紙加工品は静岡県がそれぞれ出荷額全国1位である。

(5)①【答え エ】

ア 誤り。内陸部だけでなく、沿岸部にも製鉄所はみられる

イ 誤り。製鉄所は中国東部に多く見られるが、北部には見当たらない

ウ 誤り。図Ⅱから中国北部でも石炭が取れることが読み取れるが、図Ⅲでは製鉄所は見当たらない

エ 正しい。製鉄所があるところでは、鉄鉱石と石炭のいずれかの原料がとれることが読み取れる

(5)②【答え (例)輸入に頼っているため、臨海部に製鉄所が立地している】

図Ⅱと図Ⅲを通して分かるように、日本は中国に比べて国内の原料採取数、製鉄所数がともに少なく、国内だけでは鉄鋼の輸出を行うことができない。そこで、船で輸入してきた原料をすぐに加工できるように臨海部に多くの製鉄所が建設されている。

(6)①【答え メキシコ】

USMCAは加盟国それぞれの略称を組み合わせたもので、USはUnited Statesでアメリカ合衆国を、MはMexicoでメキシコを、CAはCanadでカナダをそれぞれ表している。

(6)②【答え シリコンバレー】

シリコンは先端技術産業に不可欠なICチップの原料であるため、IT企業が密集するこの地域はシリコンバレーと呼ばれている。

(7)【答え 例 国内の工場を海外に移した】

戦後の日本は、円安によって輸出額を伸ばし高い経済成長率を達成したが、同時に輸出先の国では輸入超過による貿易赤字が拡大したため、貿易摩擦と呼ばれる経済対立が生まれた。そこで、原材料費を抑えながら貿易摩擦を避けるため、日本企業は拠点を輸出国に移し、生産を現地で行うことにようになった。この結果、日本国内では雇用が減少し、産業が衰退する「産業の空洞化」呼ばれる現象が起こった。

富士山は、わが国で最も標高の高い山であり、わが国の人々の自然観や文化に大きな影響を与えてきた。富士山とその周辺にかかわる次の問いに答えなさい。

(1)富士山は、山梨県と静岡県にまたがる火山である。

① 次のア~エのうち、富士山の標高として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 1982m

イ 3776m

ウ 4058m

エ 8848m

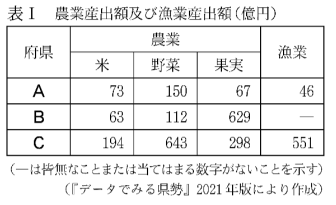

② 表Ⅰは、山梨県、静岡県、大阪府について、2018年(平成30)年における米、野菜、果実の農業産出額及び漁業産出額を示したものである。次のア~エのうち、表Ⅰ中のA~Cにあたる府県の組み合わせとして正しいものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア A 山梨県 B 静岡県 C 大阪府

イ A 山梨県 B 大阪府 C 静岡県

ウ A 静岡県 B 山梨県 C 大阪府

エ A 静岡県 B 大阪府 C 山梨県

オ A 大阪府 B 山梨県 C 静岡県

カ A 大阪府 B 静岡県 C 山梨県

(2) 富士山は、古くから和歌によまれたり絵画に描かれたりしてきた。

① 富士山をよんだ和歌が、紀貫之(きのつらゆき)らによって編さんされた『古今和歌集』に収められている。『古今和歌集』が編さんされた時代の文化は何と呼ばれているか。次のア~エから一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 桃山時代(安土桃山文化)

イ 鎌倉文化

ウ 国風文化

エ 天平文化

② 右の絵は、葛飾北斎が描いた富士山の浮世絵である。江戸時代には、このような風景を描いた浮世絵が人々に親しまれた。

(a) 次のア~エのうち、江戸時代に、葛飾北斎とならび多くの浮世絵による風景画を描いたのはだれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 歌川広重

イ 黒田清輝

ウ 狩野永徳

エ 雪舟

(b) 浮世絵の構図や色彩は西洋の芸術に大きな影響を与え、影響を受けた画家たちがフランスのパリを中心に活躍した。次の(ⅰ)~(ⅲ)は、フランスで起こったできごとについて述べた文である。(ⅰ)~(ⅲ)をできごとが起こった順に並べかえると、どのような順序になるか。あとのア~エから正しいものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

(ⅰ) 軍人のナポレオンが権力を握り、ヨーロッパの支配をすすめた。

(ⅱ) ルイ14世が、強大な権力をもって独裁的な政治を行った。

(ⅲ) パリ講和条約が開催され、ベルサイユ条約が締結された。

ア (ⅰ)→(ⅱ)→(ⅲ)

イ (ⅰ)→(ⅲ)→(ⅱ)

ウ (ⅱ)→(ⅰ)→(ⅲ)

エ (ⅱ)→(ⅲ)→(ⅰ)

オ (ⅲ)→(ⅰ)→(ⅱ)

カ (ⅲ)→(ⅱ)→(ⅰ)

(3) 現在、富士山周辺の環境保全や環境教育に取り組む非営利組織(非営利団体)が多数ある。次の文は、非営利組織(非営利団体)について述べたものである。文中のAにあてはまる語をアルファべットで書きなさい。

非営利組織(非営利団体)は、福祉、教育、まちづくりなどの国内の課題に対して活動している民間団体であり、その略称は、Aと表される。わが国では、1998(平成10)年にA法と呼ばれる法律が制定され、活動を支援するしくみが整えられた。

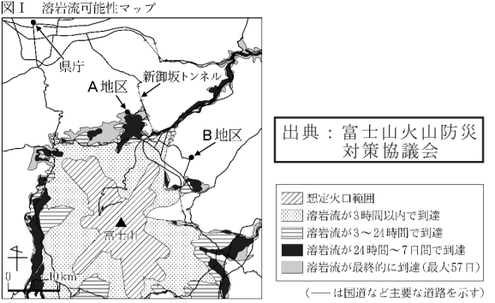

(4) Nさんは、2021年(令和3)年に富士山のハザードマップ が改定されたことに興味をもち、山梨県において、富士山噴 火の兆候が観測された場合に現地において対策を実施する現 地対策拠点について調べた。図Ⅰは、富士山のハザードマッ プ をもとにNさんが作成した地図であり、富士山噴火時に溶 岩流が到達する可能性がある範囲を示したものである。図Ⅰ 中のA地区とB地区は、現地対策拠点の設置場所の候補地とな り得る地区として、山梨県が選定した地区のうちの二つの地 区 である。次の文は、Nさんが調べた内容をもとに、Nさ んとH先生が交わした会話の一部である。この会話文を読ん で、あとの問いに答えなさい。

Nさん:富士山のハザードマップの改定により、被災する可能性のある範囲が拡大したことを受けて、山梨県では新たに、現地対策拠点の設置場所の候補地となり得る地区が選定されました。そのうち、A地区とB地区の二つの地区を比較したいと思います。

H先生:では、二つの地区について、富士山噴火にともなう影響はどのように想定されていますか。

Nさん:図Ⅰから、(a)[あ A地区 イ B地区]は、最終的には溶岩流で被災する可能性はあるものの、1週間程度の時間は確保できると分かるので、住民の避難対策など現地で最低限必要となる業務を果たすことは可能であると想定されています。また、その地区から新御坂トンネルを経由し県庁に至る主要な道路は、1週間程度は通行が可能であることが分かります。もう一方の地区は溶岩流で直接被災する恐れはないものの、その地区から新御坂トンネルを経由し県庁に至る主要な道路は、溶岩流で被災する可能性がある場所を通っており、早ければ、(b)[ウ 3時間以内 エ 3~24時間 オ 24時間~7日間]で溶岩流が到達して寸断される恐れがあります。

H先生:たしかに、県職員らが県庁から現地対策拠点まで移動することができる道路を確保することは重要ですね。もっとも、現地対策拠点では、県だけでなく、国、市町村、□、警察、消防、火山の専門家などの関係諸機関が連携し、災害応急対策を実施することになります。他に噴火にともなう影響として、どのようなことが想定されますか。

Nさん:上空の風の影響により、A地区とB地区を含む広範囲に()ことが想定されており、交通機関や農作物、電気・水道など生活を支えるシステムへの影響や健康被害の恐れがあります。江戸時代に起きた噴火では、火口から約100km離れた江戸でも堆積がみられ、健康被害を及ぼしたという記録が残っています。

H先生:そうですね。噴火にともなう影響について、さまざまな観点で調査や検討を継続することが大切ですね。今回は富士山噴火について考えてみましたが、自宅や学校周辺のハザードマップも確認してみましょう。

① 会話文中の(a)[ ](b)〔 〕から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を〇で囲みなさい。

② 会話文中の□に当てはまる、わが国の防衛を主たる任務とし、災害発生時に知事らによる派遣活動を行う組織の名称を漢字3字で書 きなさい。

③ 会話文中の()に入れるのに適している内容を簡潔に書きなさい。

(1)① 【答え イ】

アは愛媛県の石鎚山、ウは南アメリカ大陸のアンデス山脈、エはヒマラヤ山脈にある世界最高峰エベレストの標高である。

(1)② 【答え オ】

漁業産出額を見るとBの府県は数値がないため、海に面していない山梨県と分かる。AとCを比べると漁業産出額に大きな差があるが、浜松や焼津のある静岡県は漁業が盛んだと推測できるので、Aが大阪府、Cが静岡県だと分かる。

(2)①(a)【答え う】

古今和歌集が編纂されたのは平安時代である。アの桃山文化は安土・桃山時代、イの鎌倉文化は鎌倉時代、エの天平文化は奈良時代の文化である。

(2)②(a)【答え ア】

イの黒田清輝は明治時代に西洋画を、ウの狩野永徳は安土桃山時代に濃絵を、エの雪舟は室町時代に水墨画をそれぞれ描いたことで知られる。

(2)②(b)【答え ウ】

ナポレオンがヨーロッパ支配を進めたのは19世紀初頭、ルイ14世が絶対王政を行っていたのは17世紀後半から18世紀初頭、パリ講和条約でベルサイユ条約が締結されたのは20世紀初頭であるため、(ii)→(i)→(iii)の順になる。

(3)【答え NPO】

NPOとはNon Profit Organizationの略称。行政が補いきれない国内の問題を解決するため、営利を目的としない企業活動を行う民間団体である。

(4)①(a)【答え ア】

(a)の地域は「被災する可能性がある」「1週間程度は避難の時間が確保できる」とあり、もう一方の地域は「直接被災する恐れはない」「新御坂トンネルを経由し県庁に至る主要な道路は被災する可能性がある」とあるため図Ⅰから判断できる。

(4)①(b)【答え ウ】

新御坂トンネルに至る道路は、溶岩流が3時間以内に到達する地域を経由している。

(4)②【答え 自衛隊】

自衛隊は、法に基づき日本の平和と安全を守るため組織された機関であるが、災害発生時には救助活動や支援物資の運搬なども行っている。

(4)③【答え 例 火山灰が降る】

上空の風の影響を受ける、約100km離れた地域にも見られる、堆積するなどといった特徴から導きだせる。

労働にかかわる次の問いに答えなさい。

(1) 日本国憲法に、勤労は国民の権利であり、義務であることが記されている。次の文は、基本的人権にかかわることについて記されている日本国憲法の条文の一部である。文中の□の箇所に用いられている語を書きなさい。

「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転、及び□の自由を有する。」

(2) わが国では、労働者を保護するために、労働に関するさまざまな法律が定められている。

① 次の文は、法律案の議決について記されている日本国憲法の条文の一部である。文中の(a)〔 〕(b)〔 〕から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を〇で囲みなさい。

衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で(a)〔ア 総議員 イ 出席議員 〕(b)〔ウ 過半数 エ 三分の二以上の多数 〕で再び可決したときは、法律となる。

② 法律や予算にもとづいて国の仕事を行うのが内閣である。内閣が、日本国憲法及び法律の規定を実施するために制定する命令は何と呼ばれているか、書きなさい。

③ 次の文は、法律などが憲法に違反していないかどうかを判断する権限について述べたものである。文中の□に当てはまる語を書きなさい。

日本国憲法は、法律などが憲法に違反していないかどうかを判断する権限を裁判所に与えている。裁判所のうち□裁判所は、違憲審査について最終的に決定する権限をもち、「憲法の番人」と呼ばれている。

④ 労働者の保護を目的とした法律の一つに、労働基準法がある。次のア~カのうち、労働基準法に定められている内容について述べた文として適しているのものはどれか。すべて選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 労働組合を組織することができる

イ 労働時間を原則として1日8時間以内とする

ウ 育児や家族の介護のために休業することができる

エ 労働協約の締結に関して使用者と交渉する権限を持つ

オ 労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与える。

カ 労働者が女性であることを理由に、賃金について男性と差別的取り扱いをしてはならない。

(3)企業は、家計によって提供される労働やその他の資源を投入して、人々が求める商品を生産している。

① 次の文は、企業の役割について述べたものである。文中の□に当てはまる語を漢字5字で書きなさい。

企業は人々が求める商品の生産や、公正な経済活動を行う役割を担っている。また、消費者の保護や雇用の安定、環境への配慮や社会貢献に関する活動などは「企業の□」(CSR)であるとされ、企業の役割として期待されている。

② 企業にはさまざまな種類があり、その一つが株式会社である。次のア~エのうち、わが国における、株式会社や株式市場の一般的な特徴について述べた文として誤っているのはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 上場された株式は、証券取引所で売買することができる。

イ 株価は、株式を発行している企業の業績により変動することがある。

ウ 株主には、株主総会における議決に参加する権利や、配当を受け取る権利がある。

エ 株式会社が倒産した場合、株主は出資額を失うだけでなく、会社の負債を返済する責任も負う。

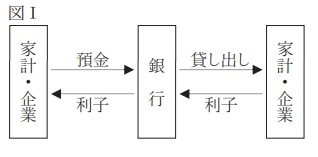

③ 銀行もまた企業である。図Ⅰは、銀行を中心とした金融のしくみを模式的に表し たものである。銀行のおもな業務は預金の受け入れと、その預金をもとに行う貸し 出しであり、預金や貸し出しの金利(元本に対する利子の比率)は各銀行がそ れぞれで決めることができる。あとの文は、図Ⅰをもとに、銀行が具体的にどの ようにして利潤を得ているかについて述べたものである。文中の( )に入れる のに適している内容を「金利」の語を用いて簡潔に書きなさい。

銀行は( )ことで、その二つの金利の差から利潤を得ている。

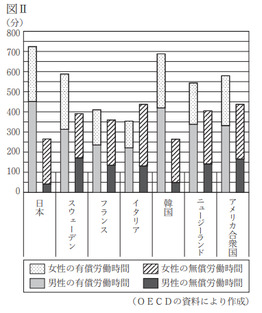

(4)Fさんは、くらしを支える仕事と、家事や育児など個人の生活との調和(両立)に興味を持 ち、2021(令和3)年に国際機関であるOECD(経済協力開発機構)が示した資料をもとにワ ーク・ライフ・バランスについて考えてみた。図Ⅱは、Fさんがまとめたものの一部であり、 OECD加盟国の15~64歳の男女別における1日当たりの、有償労働または学習活動に費やされ る時間(以下、有償労働時間という。)と無償労働に費やされる時間(以下、無償労働時間と いう。)について示したものである。

① 次のア~エのうち、図Ⅱから読み取れる内容についてまとめたものとして正しいものはどれか。すべて選び、記号を〇で囲みなさい

ア いずれの国も、無償労働時間より有償労働時間の方が長い

イ いずれの国も、有償労働時間は男性の方が長く、無償労働時間は女性の方が長い

ウ 有償労働時間について、最も長い国の時間は最も短い国の時間の2倍である。

エ 女性の無償労働時間が男性の無償労働時間の5倍以上である国は、日本と韓国である。

② 次の文は、図Ⅱをもとに、Fさんと友人のGさんが交わした会話の一部である。あとのア~エのうち、会話文中の( )に入る内容として最も適しているものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

Gさん:日本の有償労働時間は諸外国の中でも長いね。

Fさん:労働者の有償労働時間を減らすことができれば、その分の時間を育児や介護など個人の生活の時間にあてることもできるので、仕 事と個人の生活の両方を充実させることができるのではないかな。

Gさん:性別にかかわらず、多様な働き方や生き方を選択できることが大切ということだね。ただ、労働者の有償労働時間を減らしても、 収入は維持することが求められるので、( )が必要になると考えられるね。

Fさん:その例として、在宅勤務などテレワークの推進は、通勤時間の削減になるので収入を維持しながら有償労働時間を減らすことができると考えられる取り組みの一つだね。

Gさん:そうだね。でも、テレワークを導入できる仕事は限られるなど課題はあるね。他にもワーク・ライフ・バランスの実現につながる取り組みを考えてみようよ。

ア 法人税を増加させること

イ 年金の給付額を増加させること

ウ 時間当たりの収入を増加させること

エ 非正規雇用労働者を増加させること

(1)【答え 職業選択】

日本国憲法の定める自由権のうち、経済活動の自由に当たる。

(2)①(a)【答え イ】(b)【答え エ】

このように衆議院の議決が参議院の議決より優先されることを衆議院の優越と呼ぶ。衆議院の優越には、ほかに予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名があり、この三項目について衆参両院の議決が異なった場合、両院協議会が開かれ、それでも意見が一致しないときは衆議院の議決が国会の議決となる。

(2)②【答え 政令】

政令は各種命令の中でも最上位に位置している。命令には他に、各省庁が制定する省令、地方自治体が制定する条例などがある。

(2)③【答え 最高】

立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)が互いを監視し合い、それぞれの権力の行き過ぎを防ぐ仕組みを三権分立という。裁判所の中でも最高裁判所は、国会が作る法律が憲法に違反していないか判断する違憲立法審査権や、内閣の行う政策が憲法に違反していないかチェックする権利を持つ。一方、内閣は最高裁判所長官の指名と裁判官の任命、国会は裁判官を罷免する弾劾裁判所の設置を行う権利を持つ。

(2)④【答え イ オ カ】

アとエはそれぞれ労働組合法の団結権と団体交渉権の内容、ウは育児・介護休業法の内容である。

(3)①【答え 社会的責任】

CSRは、Corporate Social Responsibilityの略称。企業には、自社の利益を求めるだけでなく、企業を取り囲むステークホルダー(利害関係者のこと、消費者、取引先、投資家及び社会全体など)にも貢献することが求められている。

(3)②【答え エ】

株式会社の出資者(株主)は有限責任であるため、出資先の企業が倒産しても出資額を失うだけでそれ以上の責任を負うことはない。

(3)③【答え 預金の金利より貸し出しの金利を高くする】

銀行は、貸し出しの金利と預金の金利の差によって得られた利益(利ざや)が主な収入源となっている。

(4)①【答え イ ウ】

アについて、イタリアは有償労働時間より無償労働時間が長いので誤り。エについて、韓国は女性の無償労働時間は男性の5倍以下なので誤り。

(4)②【答え ウ】

労働者の労働時間を減らしても収入を維持するためには、時給を上げて労働時間当たりの収入を増加させることが必要である。

わが国の土地政策にかかわることがらについて、次の問いに答えなさい。

(1)朝廷は701年に大宝律令(たいほうりつりょう)を制定し、全国の土地と人々を国家が直接制定する政 治のしくみを整えた。

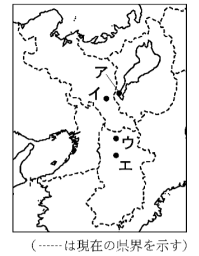

① 大宝律令が制定されたころ、都は藤原京におかれていた。藤原京は、道路によって碁盤の目のよう に区画されていた、我が国で初めての本格的な都であった。右の地図中のア~エのうち、藤原京の場 所を一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

② 朝廷は律令にもとづいて戸籍をつくり、全国の人々の名前や年齢を把握した。戸籍にもとづいて6歳以上の人々に割り当てられた土地は何と呼ばれているか。漢字3字で書きなさい。

③ 墾田永年私財法が出されると、荘園(しょうえん)が成立するようになり、しだいに公地公民の原則が崩れていった。次のア~エのうち、墾田永年私財法が出された時代のわが国のようすについて述べた文として正しいものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 観阿弥(かんあみ)と世阿弥(ぜあみ)によって、能が大成された。

イ 僧の鑑真が(がんじん)が唐(とう)から来日し、わが国に仏教のきまりを教えた。

ウ 仁徳(にんとく)天皇陵と伝えられている大仙(だいせん)古墳がつくられた。

エ 運慶(うんけい)らによって制作された金剛力士像が、東大寺の南大門におかれた。

(2)11世紀には、全国の土地は、上皇や貴族、寺社が支配する荘園と、国司が支配する公領とに分かれていった。次の文は、鎌倉幕府が勢力を拡大していくようすについて述べたものである。文中の(a),(b)に当てはまる語をそれぞれ漢字2字で書きなさい。

1185年、源頼朝(みなもとのよりとも)は、荘園や公領に(a)をおくことを朝廷に認めさせた。(a)は御家人の中から任命され、年貢の取り立てや土地の管理などを行った。1221年に起こった(b)の乱で後鳥羽(ごとば)上皇に勝利した幕府は上皇側の土地を取り上げ、西日本にも勢力をのばして、幕府の支配を固めた。

(3)16世紀後半、豊臣秀吉(とよとみひでよし)は役人を派遣して、全国で太閤(たいこう)検知と呼ばれる検知を行った。次のア~エのうち、太閤検地を行った結果について述べた文として誤っているものはどれか。一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 武士は、領地の石高に応じて、軍事にかかわる義務を負うことになった。

イ 公家(くげ)や寺社は、それまでもっていた荘園領主としての土地の権利を失うことになった。

ウ ものさしの長さやますの大きさが統一され、田畑の収穫量が石高で表されるようになった。

エ 農民は、土地を有力者のものとすることで、税を免除される権利を得ることができるようになった。

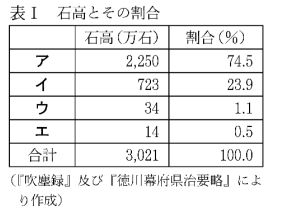

(4)江戸時代には、幕府と藩が全国の土地と人々を支配する幕藩体制がとられた。江戸幕府は直轄地をもち、京都や大阪などの主要都市や全国のおもな鉱山を直接支配した。

① 表Ⅰは、19世紀における、幕府領(幕府の直轄地と旗本・御家人領とを合わせた領地)、天皇・公家領、大名領、寺社領の石高と石高の合計に占める割合とをそれぞれ示したものである。表Ⅰ中のア~エのうち、幕府領に当たるものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

② 次の文は、19世紀後半に行われた江戸幕府の土地政策について述べたものである。文中の〔a〕 から適切なものを選び、記号を〇で囲みなさい。また、あとのエ~キのうち、文中の(b)に入る内容として最も適しているものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい

江戸幕府は、新たに江戸や大阪の周辺にある大名や旗本の領地を直接支配しようとした。この政策は老中であった〔a ア 水野忠邦(みずのただくに) イ 松平定信(まつだいらさだのぶ)ウ 井伊直弼(いいなおすけ)〕が、19世紀前半に(b)ことをはじめとする国内の諸問題や、財政難、海沿いの防備の強化などに対応するために打ち出したものであるが、大名や旗本の強い反対などによって実施されなかった。

エ 薩摩(さつま)藩などに対する不満から、鳥羽(とば)・伏見(ふしみ)で内戦が起こった。

オ 米の安売りを求めて富山で起こった米騒動が、全国に広がった

カ 苦しむ人々を救済するため、大阪町奉行所の元役人の大塩平八郎(おおしおへいはちろう)が乱を起こした。

キ 重い年貢やキリスト教徒への弾圧に反対して、島原(しまばら)・天草一揆(あまくさいっき)(島原・天草の一揆)が起こった。

(5)1873(明治6)年に地租改正が実施され、国民に土地の所有権が認められたが、農地をもたず土地を借りて耕作する農民もいた。

① 資料Ⅰは、1873年に出された法令を示したものであり、その法令の一部を現代のことばに書き改めたものである。あとのア~エのうち、資料Ⅰ中の( )に入る内容として最も適しているものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

この度、地租が改正されて、従来の田畑納税法はすべて廃止し、地券調査終了しだい、( )を地租と決めるよう命じられたので、その趣旨を別紙の条例の通りに心得ること。

ア 土地の価格の3%

イ 土地の価格の2.5%

ウ 収穫高の3%

エ 収穫高の2.5%

② 大正デモクラシーと呼ばれる風潮のもと、農村で耕作料の引き下げなどを求めて小作争議が起こるなど、社会運動の高まりがみられた。次の文は、大正時代におけるわが国の社会運動にかかわることがらについて述べたものである。文中の〔a〕,〔b〕から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を〇で囲みなさい。

第1次世界大戦後、小作争議が増加し、1922(大正11)年に小作人の権利を守るための全国組織である〔a ア 立志社 イ 全国水平社 ウ 日本農民連合〕がつくられた。小作争議の他にもさまざまな社会運動が広がる中で、1925年に〔b エ 独占禁止法 オ 地方自治法 カ 治安維持法 キ 国家総動員法〕が制定されたことにより、その後、社会運動はさらなる制約を受けるようになっていった。

(6)第二次世界大戦後、自作農を増やすために農地改革が行われた。右の絵は、農林省(現在の農林水産 省)が農地改革を国民に宣伝するために、1947(昭和22)年に作成した紙芝居の一部である。次の文は、 農地改革について述べたものである。文中の( )には、政府が実施した土地政策についての内容が入る。 文中の( )に入れるのに適している内容を、「地主」「小作人」の2語を用いて簡潔に書きなさい。

農地改革において、政府が( )ことで、小作人が減少して自作地が増加した。

(1)① 【答え エ】

アは大津宮、イは平安京、ウは平城京の場所である。

(1)② 【答え 口分田】

大化の改新では、全ての土地を国家が所有し、戸籍によって人々を管理する政策が行われた(公地公民)。国家は土地を口分田として人々に均等に割り与え、そこから一定の取れ高を徴税することで国家運営を行った。

(1)③ 【答え イ】

墾田永年私財法が出されたのは奈良時代。アは室町時代、ウは古墳時代、エは鎌倉時代の出来事である。

(2)①(a)【答え 地頭】

地頭は、荘園や公領を管理するために、幕府が各地方に派遣した菅理者である。しかし、次第にその権力を増していき、その土地の領主になっていった。

(2)①(b)【答え 承久】

鎌倉幕府の成立によって誕生した武士政権に対して、上皇勢力の復権を目指して後鳥羽上皇が中心となって起こした反乱を承久の乱という。 1221年という年号も印象に残りやすいため覚えておくとよい。

(3)【答え エ】

エは奈良時代に律令国家が重税を課した結果起こった内容である。こうして有力者が荘園(私有地)を持つようになっていった。

(4)①【答え イ】

幕府領は、江戸時代のはじめから滅亡まで全国の石高の約4分の1を占めていたことを覚えておくと良い。

アは大名領、ウは寺社領、エは天皇・公家領である。

(4)② ⓐ【答え ア】ⓑ【答え カ】

イの松平定信は18世紀後半、ウの井伊直弼は19世紀後半の老中。また、エは19世紀後半、オは20世紀前半、キは17世紀前半の出来事である。

(5)① 【答え ア】

地租改正とは、課税の基準をそれまでの収穫高から地価に変更することで、税収の安定化を目指す改革である。実施直後の税率は3%であったが、江戸時代と税負担が変わらなかったため反対の一揆が多発し、1877年には税率が2.5%に引き下げられた。

(5)② ⓐ【答え ウ】 ② ⓑ【答え カ】

アは自由民権運動を進めた板垣退助らが高知で結社した政治団体、イは部落解放のため京都で結成された社会運動団体。

エとオは第二次世界大戦の民主化政策の中で制定された法律、キは日中戦争が長期化する中で戦時体制を強化するために1938年に制定された法律。

(6)【例 地主から土地を買い上げ、小作人に売り渡した】

農地改革は、敗戦後の日本を占領したGHQ(連合国軍総司令部)によって行われたもので、その目的は日本から特権的な勢力を無くし、民主化することにあった。そこで、これまで土地を独占していた地主から政府が土地を買い上げ、地主から土地を借りて農業を行う小作人に売り渡した。その結果、自ら土地を持って農業を行う自作農が増え、土地を借りて農業を行う小作農が減ることになった。

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。