大阪府の2025年3月実施の令和7年度(2025年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

大阪府の理科問題は、難易度としては標準。 生物・物理・化学・地学がバランスよく出題されていますので、不得意分野を持っている場合は、しっかりと克服しておくと吉です。

太陽や月などの天体の動きに興味をもったFさんは、数日後に日本の各地で日食が観測できることを知り、日食の当日に大阪市にある自宅近くで観測を行うことにした。次の問いに答えなさい。

地球よりも太陽に近い軌道を公転している惑星は二つあり、そのうちの一つは金星である。もう一つは何か。惑星の名称を漢字2字で書きなさい。

太陽は、地球から最も近い距離にある恒星である。太陽から放出された光や熱のエネルギーは、地球における大気の運動や生命活動に影響を与えている。

① 太陽の表面には、黒点が現れることがある。黒点について述べた次の文中のa、bから適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。

黒点の温度は、太陽の表面の温度である約6000℃よりもa〔 ア 低い イ 高い 〕。黒点を数日間観測すると、黒点の位置が少しずつ一方向へ移動していくように見えるが、これはb〔 ウ 地球の公転 エ 太陽の自転 〕が主な原因である。

② 太陽と地球との距離は約1億5000万kmである。光の速さでは1億5000万kmの距離を進むのに何秒かかるか、求めなさい。ただし、光の速さは30万km/sであるものとする。

【Fさんが日食について事前に調べたこと】

・日食は、太陽、月、地球の順に三つの天体が並び、地球から見たときに太陽が月で隠されることによって起こる現象である。

・日食が起こるのは、c〔 ア 新月 イ 満月 ウ 上弦の月 エ 下弦の月 〕のときである。

・今回の日食では、太陽の全部が隠されることはない。

・表Ⅰは、Fさんの自宅がある大阪市を含む4地点での、日の出の時刻、日食の開始時刻、日食の終了時刻をまとめたものである。

表Ⅰ

| 那覇市 | 大阪市 | 静岡市 | 札幌市 | |

| 日の出の時刻 | 5時40分 | 4時51分 | 4時39分 | 4時06分 |

| 日食の開始時刻 | 6時06分 | 6時17分 | 6時18分 | 6時33分 |

| 日食の終了時刻 | 8時30分 | 8時54分 | 8時59分 | 9時18分 |

上の文中のc〔 〕から適切なものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

表Ⅰから読み取れることについて述べた次の文中のd〔 〕、e〔 〕から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。

表Ⅰに示した4地点において、日の出の時刻が早いほど、日食の開始時刻や日食の終了時刻はd〔 ア 早い イ 遅い 〕。また、日食の開始から終了までの時間の長さは、4地点すべてでe〔 ウ 同じである エ 異なる 〕。

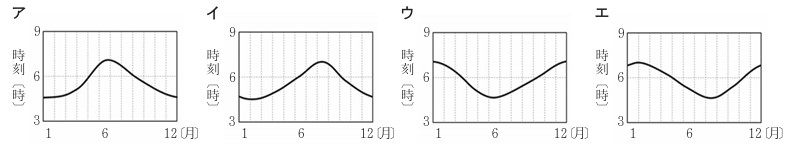

日の出の時刻は日ごとに少しずつ変化する。次のア〜エのうち、大阪市での日の出の時刻の変化を表したグラフとして最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

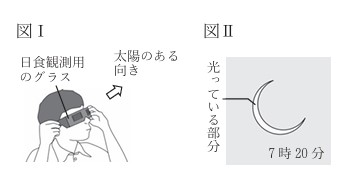

【観測】Fさんは自宅近くで、図Ⅰのように日食観測用のグラスを用いて、6時20分から日食の観測を行った。図Ⅱは、Fさんが7時20分に観測した日食のようすを模式的に表したものである。この日、日本列島の近くを低気圧が通過したが、Fさんは雲が広がっていた時間帯でも、薄い雲を通して日食を観測することができた。

【観測】Fさんは自宅近くで、図Ⅰのように日食観測用のグラスを用いて、6時20分から日食の観測を行った。図Ⅱは、Fさんが7時20分に観測した日食のようすを模式的に表したものである。この日、㋐日本列島の近くを低気圧が通過したが、Fさんは雲が広がっていた時間帯でも、薄い雲を通して日食を観測することができた。

【観測】Fさんは自宅近くで、図Ⅰのように日食観測用のグラスを用いて、6時20分から日食の観測を行った。図Ⅱは、Fさんが7時20分に観測した日食のようすを模式的に表したものである。この日、㋐日本列島の近くを低気圧が通過したが、Fさんは雲が広がっていた時間帯でも、薄い雲を通して日食を観測することができた。

下線部㋐について、低気圧が近づくとくもりや雨になりやすい。次のア〜エのうち、低気圧の一般的な特徴について述べた文として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 地表付近では低気圧の外側から中心に向かって風が吹き、低気圧の中心付近で下降気流が起こる。

イ 地表付近では低気圧の外側から中心に向かって風が吹き、低気圧の中心付近で上昇気流が起こる。

ウ 地表付近では低気圧の中心から外側に向かって風が吹き、低気圧の中心付近で下降気流が起こる。

エ 地表付近では低気圧の中心から外側に向かって風が吹き、低気圧の中心付近で上昇気流が起こる。

図Ⅲは、Fさんが6時50分、7時20分、7時50分に観測した日食の

ようすを模式的に表したものである。図Ⅲについて述べた次の文中のf 〔 〕、 g 〔 〕から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を〇で囲みなさい。

図Ⅲ中のPは、 f 〔 ア 6時50分 イ 7時50分 〕の日食のようすを表したものである。図Ⅲから、太陽も月も日周運動によってほぼ同じ経路を移動していたことが分かり、また、太陽は月に比べて日周運動によって移動する速さが g 〔 ウ 遅かった エ 速かった 〕こ

とが分かる。

Fさんが日食の観測を行った日から2週間後、日本の各地で月食が観測された。次の文は、日食と月食の両方を観測したFさんが、日食や月食についてまとめたものである。文中の 〔 h 〕に入れるのに適している内容を、「地球」の語を用いて書きなさい。

日食は、太陽、月、地球の順に三つの天体が並び、地球から見て月が太陽と同じ向きにあるときに、太陽が月で隠されることによって起こる現象である。地球から見て太陽の全部が月で隠されると皆既日食となる。一方、月食は、太陽、地球、月の順に三つの天体が並び、地球から見て月が太陽と反対の向きにあるときに、月が 〔 h 〕に入ることによって起こる現象である。地球から見て月の全部が〔 h 〕に入ると皆既月食となる。

水星-金星-地球-火星-木星-土星-天王星の順番で太陽のまわりをまわっています。

①黒点は太陽表面よりも温度が低く、太陽の自転によって観測すると移動するように見えます。

➁時間は距離÷速さで求まるので、

$150,000,000\div 300,000=500$です。

日食は、月が太陽の前を通って、地球から見た太陽を一部または全部隠す現象です。

このとき、月が地球と太陽の間に入らなければなりません。

つまり、太陽・月・地球がこの順で一直線に並ぶ必要があるため、新月のときにしか日食は起きません。

表Ⅰから読み取るだけの問題です。

夏の時の方が冬のときよりも太陽が出ている時間は長くなるはずなので、ア・イは間違いだと分かります。

また、冬至が毎年 12月21日頃(一番太陽が出てる時間が短い)、夏至が毎年 6月21日頃(一番太陽が出てる時間が長い)ことからウが正しいです。

低気圧は反時計回りに内向きに吹き込み、上昇気流が発生するので天気が悪くなります。

逆に高気圧は時計回りに外向きに吹き出し、下降気流が発生するので雲ができにくく、晴れやすいです。

月が完全に地球の影に入る皆既月食の場合でも、皆既日食のように見えなくなるのではなく、月が赤色に見えます。

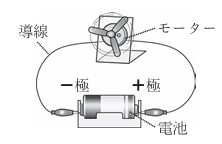

家庭で複数の電気器具をコンセントにつないで使用するとき、それらの電気器具どうしは直列ではなく並列につながっている。このことに興味をもったSさんは、直列回路と並列回路の特徴を調べる実験をK先生と一緒に行い、考察した。次の問いに答えなさい。ただし、接続したモーターや抵抗器以外の電気抵抗は考えないものとし、モーターや抵抗器の電気抵抗は一定であるものとする。

右の図のような回路に電流が流れているとき、-の電気をもつ粒子が導線内を-極から+極の向きに移動している。このような-の電気をもつ粒子は何と呼ばれているか。漢字2字で書きなさい。

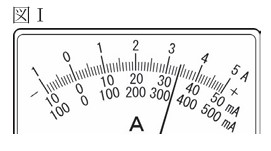

電源の-極側の導線を電流計の500mAの-端子につないで回路に電流を流したところ、電流計の針は図Ⅰの位置を示した。次のア~エのうち、図Ⅰから読み取れる電流の大きさとして最も適しているものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 3.40mA イ 34.0mA ウ 340mA エ 3.40A

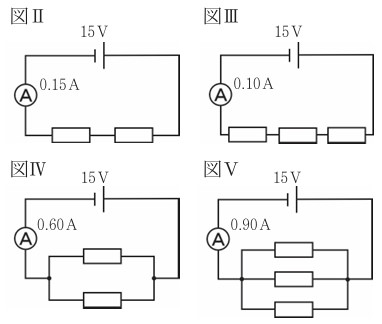

【実験1】同じ電気抵抗をもつ抵抗器を五つ用いて、図Ⅱと図Ⅲで表される二つの直列回路をつくった。それぞれの回路における電源の電圧を15Ⅴに設定して30秒間電流を流した。電流計の示す値は、図Ⅱの回路では0.15A、図Ⅲの回路では0.10Aであった。

【実験2】実験1で使用した抵抗器を五つ用いて、図Ⅳと図Ⅴで表される二つの並列回路をつくった。それぞれの回路における電源の電圧を15Vに設定して30秒間電流を流した。電流計の示す値は、図Ⅳの回路では0.60A、図Ⅴの回路では0.90Aであった。

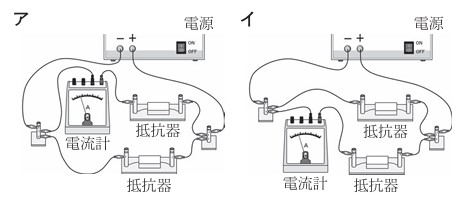

次のア~エのうち、回路図にしたときに図Ⅳと同じ回路図になるものはどれか。最も適しているものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

【各抵抗器に加わる電圧と各抵抗器を流れる電流について】

表Ⅰは、実験1と実験2において、各抵抗器に加わる電圧と各抵抗器を流れる電流について、Sさんがまとめたものである。

| 実験1 | 実験2 | |||

| 図Ⅱ | 図Ⅲ | 図Ⅳ | 図Ⅴ | |

| 各抵抗器に加わる電圧 | 〔 a 〕V | 5.0Ⅴ | 15Ⅴ | 15Ⅴ |

| 各抵抗器を流れる電流 | 〔 b 〕V | 0.10A | 0.30A | 0.30A |

表I中の〔 a 〕、〔 b 〕に入れるのに適している数をそれぞれ書きなさい。

【SさんとK先生の会話】

K先生: 実験1と実験2のそれぞれにおいて、抵抗器の数が多くなったときの、各抵抗器によって消費される電力の変化について考えてみましょう。

Sさん:㋐ 各抵抗器を直列につないだ実験1とは違って、各抵抗器を並列につないだ実験2においては、各抵抗器によって消費される電力は図Ⅳの回路と図Ⅴの回路で変わりません。

K先生: その通りです。家庭の電気器具が並列につながっているのは、並列回路には電気器具の数が変わっても、電気器具一つ一つで消費される電力は一定で変わらないという利点があるからです。

Sさん: そうか、電球の明るさは、消費される電力によって変わります。電球が明るくなったり暗くなったりして、明るさが安定していないと困りますものね。家庭の電気器具が並列につながっている理由がよく分かりました。

K先生: それは良かったです。しかし、並列回路には回路の一部に大きな電流が流れる危険性もあります。家庭では複数の電気器具を同時に使用することがよくあるため、㋑ 回路に大きな電流が流れた場合、安全のために電流の流れを止める装置があります。同時に使用する電気器具の数が多くなりすぎて、回路に大きな電流が流れることがないように注意しましょう。

下線部㋐について、次の文中の 〔 c 〕に入れるのに適している数を求めなさい。答えは整数で書くこと。

実験1の図Ⅲの回路と実験2の図Ⅴの回路では抵抗器の数はどちらも三つで同じであるが、図Ⅲの回路で各抵抗器によって消費される電力は、図Ⅴの回路で各抵抗器によって消費される電力の〔 c 〕分の1である。

電気器具によって消費される電気エネルギーの量を電力量という。次の文は、実験1と実験2において各抵抗器によって消費される電力量について述べたものである。文中の 〔 d 〕に入れるのに適している内容を、「電流」の語を用いて書きなさい。

電力量は、消費される電力と〔 d 〕によって決まる。実験1と実験2において〔 d 〕は同じであったので、図Ⅲの回路で各抵抗器によって消費される電力量と、図Ⅴの回路で各抵抗器によって消費される電力量の大小を比較するためには、各抵抗器によって消費される電力の大小のみを比較すればよい。

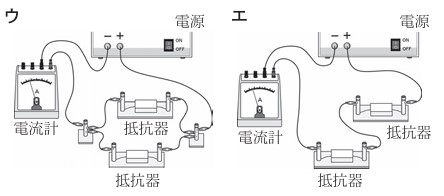

下線部㋑について、25Ωの電気抵抗をもつ抵抗器が五つ、図Ⅵのように並列につながっている。仮に図Ⅵ中のP点を流れる電流が15Aを超えた場合、P点で回路が途切れるようになっている。図Ⅵの回路について述べた次の文中の 〔 e 〕、 〔 f 〕に入れるのに適している数をそれぞれ書きなさい。ただし、電源の電圧は100Vであるものとする。

図Ⅵの回路において、P点を流れる電流を15A以下にするためには、5箇所のスイッチのうち、スイッチを同時に入れている箇所を最大で 〔 e 〕箇所までにしなければならない。スイッチを同時に入れている箇所が 〔 e 〕箇所であるとき、P点を流れる電流は 〔 f 〕Aとなる。

+の電気をもつ粒子を陽子といいます。

最大で500mAまで図れるということなので、下の目盛りを読み取ります。

直列に繋がっているので、電圧は抵抗ごとに分けられ、電流は同じ値を示します。

電力は電流×電圧で求められます。

図Ⅲ:$5.0V\times0.10A=0.5J$

図Ⅴ:$15V\times0.30A=4.5J$

となります。

25Ωの抵抗に一つつなぐ毎に、$100V\div25Ω=4A$の電流が流れるので、15A以下にするためには、最大で3か所までにしないといけません。

この時の電流は$4A\times3=12A$です。

生物の種類の多様性は、進化によって生物が長い年月をかけて変化してきたことで生じたものである。このことに興味をもったTさんは、進化による生物のからだの変化について調べ、R先生と一緒に考察した。次の問いに答えなさい。

現在、地球上にはさまざまな動物や植物が存在している。動物のからだも植物のからだも細胞からできており、それぞれの細胞のつくりには、核があるなどの共通点がみられる。

① 次のア~ウのうち、一般に、核のほかに動物の細胞と植物の細胞に共通してみられるつくりはどれか。最も適しているものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

ア 葉緑体 イ 細胞膜 ウ 細胞壁

② 動物や植物の細胞の核の中には遺伝子がある。遺伝子について述べた次の文中の 〔 a 〕、〔 b 〕に入れるのに適している語の組み合わせを、あとのア~カから一つ選び、記号を○で囲みなさい。

遺伝子の本体は 〔 a 〕という物質であり、 〔 a 〕は核の中にある 〔 b 〕に含まれている。

〔 b 〕の数は生物の種類により決まっている。

ア a 細胞質 b 染色体 イ a 細胞質 b DNA

ウ a 染色体 b 細胞質 エ a 染色体 b DNA

オ a DNA b 細胞質 カ a DNA b 染色体

地球の長い歴史を、生物の移り変わりなどをもとに区分したものを地質年代という。

① 地質年代について述べた次の文中の〔 c 〕、〔 d 〕に入れるのに適している語の組み合わせを、あとのア~エから一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

地質年代は、古生代、中生代、新生代などに区分される。古生代、中生代、新生代のうち、恐竜やアンモナイトが栄えたのは〔 c 〕であり、〔 c 〕に区分される期間は〔 d 〕である。

ア c 古生代 d 約5億4000万年前~約2億5000万年前

イ c 古生代 d 約2億5000万年前~約6600万年前

ウ c 中生代 d 約5億4000万年前~約2億5000万年前

エ c 中生代 d 約2億5000万年前~約6600万年前

② 進化によってさまざまな種類の生物が出現してきた一方で、絶滅した生物もいる。アンモナイトは、すでに絶滅し現在は存在していないが、イカやタコなどと同じ軟体動物であることが分かっている。軟体動物に共通してみられる、内臓を包む膜は何と呼ばれる膜か、書きなさい。

【Tさんが進化による生物のからだの変化について調べたこと】

・ 現在の見かけの形やはたらきは異なっていても、基本的な内部のつくりが同じで、起源は同じであったと考えられる器官は〔 e 〕器官と呼ばれており、生物が進化してきた証拠の一つと考えられている。

・ クジラやイルカのひれとコウモリの翼は、基本的な骨格のつくりから〔 e 〕器官であると考えられており、それぞれ進化によって長い年月をかけて生息する環境に都合の良い形に変化してきたと考えられている。

上の文中の〔 e 〕に入れるのに適している語を書きなさい。

地球の長い歴史の中で、動物だけでなく植物も進化してきた。次の文中の〔 f 〕に入れるのに適している語を書きなさい。

陸上では、コケ植物やシダ植物のように、ⓕのうと呼ばれる袋をもち、この袋の中にある〔 f 〕によってふえるなかまが出現した後で、裸子植物や被子植物のように種子によってふえるなかまが出現したと考えられている。

【TさんとR先生の会話1】

Tさん: 植物にも、見かけの形が異なっていても内部のつくりが同じ器官はあるのでしょうか。

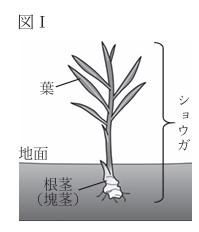

R先生: はい。植物にもそのような器官はあります。ショウガという被子植物には、図Ⅰに示されているように、「根茎(塊茎)」と呼ばれる器官があります。根茎は地下にあり根のように見えますが、根ではなく茎の一種です。ショウガの根茎と一般的な植物の茎は基本的な内部のつくりが同じです。

Tさん: 根茎の見かけの形からはまったく分かりませんでした。実際にショウガの根茎の内部のつくりを観察してみたいと思います。

ショウガはジャガイモなどと同じように無性生殖でふえることができる植物であり、根茎を切り分けて土に植えると、根茎から芽が出て新しい個体となる。無性生殖について述べた次の文中の g 〔 〕、h 〔 〕から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を〇で囲みなさい。

一般に、無性生殖では、 g〔 ア 減数分裂 イ 体細胞分裂 〕によって親のからだの一部が新しい個体(子)となり、子の形質は親と h 〔 ウ 同じ形質 エ 異なる形質 〕になる。

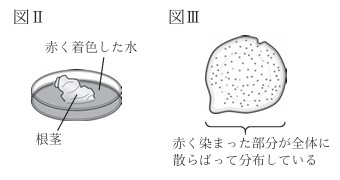

【実験】図Ⅱのように、ショウガの根茎の下部を切り取り、切り口の面を赤く着色した水に約6時間つけた後、切り口の面と平行に複数の部分に切り分けた。その結果、複数の部分に切り分けたときにできた断面にはどれも、赤く染まった部分が全体に散らばって分布しているようすが観察された。図Ⅲは、根茎を複数の部分に切り分けたときにできた断面の一つをスケッチしたものである。

【TさんとR先生の会話2】

Tさん: 図Ⅲ中の赤く染まった部分は、根茎に吸わせた赤く着色した水が通った場所だと考えられるので、〔 x 〕でしょうか。

R先生: はい。図Ⅲのように、ショウガの根茎には〔 x 〕が散らばって分布しているというつくりがあることが分かります。このようなつくりをこれまでに見たことはありませんか。

Tさん: 図Ⅲのようなつくりは、〔 y 〕と共通しています。このことから、ショウガの根茎は単子葉類の茎の一種であるといえそうです。

R先生: その通りです。生物のある器官について、見かけの形や内部のつくりなどを調べることは、生物の進化を考える上でとても大切なことです。

次のア、イのうち、上の文中の〔 x 〕に入れるのに適しているものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。また、次のウ~カのうち、上の文中の〔 y 〕に入れる内容として最も適しているものを一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

〔 x 〕の選択肢

ア 師管 イ 道管

〔 y 〕の選択肢

ウ ホウセンカまたはヒマワリの葉の表面を観察したときの葉脈のつくり

エ ホウセンカまたはヒマワリの茎に赤く着色した水を吸わせた後で観察した茎の断面のつくり

オ トウモロコシまたはツユクサの葉の表面を観察したときの葉脈のつくり

カ トウモロコシまたはツユクサの茎に赤く着色した水を吸わせた後で観察した茎の断面のつくり

①葉緑体も細胞壁も植物のみの特徴です。

古生代(約5億4千万年前〜約2億5千万年前)に栄えたのは三葉虫やフズリナです。

新生代(約6600万年前〜現在)には哺乳類や鳥類が栄えました。

昆虫(厳密には違いますが)→恐竜→哺乳類と覚えると良いです。

有性生殖では減数分裂によって、異なる形質の遺伝をします。

X:水道管と覚えるといよいです。

Y:維管束がバラバラなのは単子葉類の特徴です。他にも平行脈やひげ根などがあります。

対して、双子葉類は維管束がまとまっている/網静脈/主根と側根という特徴があります。

理科の授業で、水溶液の温度を下げたときに結晶が出てくることを観察したYさんは、溶解度や再結晶について調べ、N先生と一緒に硝酸カリウム水溶液を用いた実験を行った。次の問いに答えなさい。

【Yさんが溶解度や再結晶について調べたこと】

・ 一定量の水に物質をとかして飽和水溶液にしたときに、とけた物質の質量の値を溶解度という。一般に、溶解度は水100gにとける物質の最大の質量〔g〕で表す。

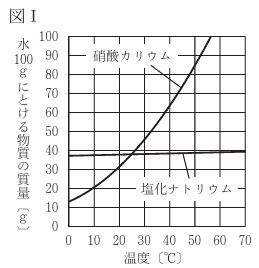

・ あ硝酸カリウムや塩化ナトリウムの溶解度曲線は、図Ⅰのよう

になる。

・ 固体の物質をいったん水などの溶媒にとかし、再び結晶として取り出すことを再結晶という。

【Yさんが溶解度や再結晶について調べたこと】

・ 一定量の水に物質をとかして飽和水溶液にしたときに、とけた物質の質量の値を溶解度という。一般に、溶解度は水100gにとける物質の最大の質量〔g〕で表す。

・ ㋐硝酸カリウムや塩化ナトリウムの溶解度曲線は、図Ⅰのようになる。

・ 固体の物質をいったん水などの溶媒にとかし、再び結晶として取り出すことを再結晶という。

硝酸カリウム水溶液のように、いくつかの物質が混ざり合ってできているものを混合物という。次のア~エのうち、混合物であるものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 空気 イ 塩化ナトリウム ウ 水 エ 銅

下線部㋐について、硝酸カリウムや塩化ナトリウムは水の中で電離する。

① 次のア~エのうち、塩化ナトリウムの電離のようすを表した式として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア NaCl → Na2- + Cl2+ イ NaCl → Na– + Cl+

ウ NaCl → Na2+ + Cl2- エ NaCl → Na+ + Cl

② 硝酸カリウムや塩化ナトリウムのように、水にとかしたときに、その水溶液に電流が流れる物質は、一般に何と呼ばれているか。漢字3字で書きなさい。

次の文は、図Ⅰの溶解度曲線から分かることを述べたものである。文中の a 〔 〕、 b 〔 〕から適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。

図Ⅰから、50℃の水100gにとける硝酸カリウムの最大の質量は a 〔 ア 約75g イ 約85gウ 約95g 〕であることが分かる。また、図Ⅰから、硝酸カリウムと塩化ナトリウムの溶解度が等しいときの温度は b 〔 エ 約15℃ オ 約25℃ カ 約35℃ 〕であることが分かる。

図Ⅰにおける硝酸カリウムと塩化ナトリウムの溶解度について述べた次の文中の 〔 c 〕、 〔 d 〕に入れるのに適している語の組み合わせを、あとのア~エから一つ選び、記号を〇で囲みなさい。

水100gが入った容器を二つ用意し、一方には硝酸カリウムを、もう一方には塩化ナトリウムをとかして40℃の飽和水溶液をつくり、それぞれの容器にふたをした。これらの40℃の飽和水溶液をそれぞれ10 ℃まで冷やした場合、冷やしたことで出てくる結晶の質量は、図Ⅰから 〔 c 〕の飽和水溶液の方が小さいと考えられる。これは、硝酸カリウムと塩化ナトリウムを比較した場合、 〔 c 〕の方が温度の変化にともなう溶解度の変化が 〔 d 〕ためである。

ア c 硝酸カリウム d 小さい イ c 硝酸カリウム d 大きい

ウ c 塩化ナトリウム d 小さい エ c 塩化ナトリウム d 大きい

【YさんとN先生の会話1】

N先生: 硝酸カリウム水溶液は無色透明なので、濃度が異なっていても見かけだけでは濃度の違いは分かりません。硝酸カリウム水溶液の濃度の違いを確かめるには、どのような方法があると思いますか。

Yさん: 硝酸カリウム水溶液を冷やしていくとよいと思います。水溶液の濃度が異なれば、冷やしていった際に、結晶が出始める温度に差が出るのではないでしょうか。

N先生: では、実際に質量パーセント濃度の異なるいくつかの硝酸カリウム水溶液を用意し、それぞれ冷やして結晶が出始める温度を調べてみましょう。

【実験1】図Ⅱのような四つの容器A、B、C、Dを用意した。容器A~Dに、質量パーセント濃度の異なる40℃の硝酸カリウム水溶液を100gずつ入れ、それぞれふたをして氷水につけた。容器A~Dの水溶液の温度を、それぞれ40℃から10 ℃まで冷やしていく過程で、結晶が出始めた水溶液の温度を記録した。表Ⅰは、その結果をまとめたものである。

| 各容器に入れた 水溶液の質量 | 結晶が出始めた 水溶液の温度 | |

| 容器A | 100 g | 31℃ |

| 容器B | 100 g | 27℃ |

| 容器C | 100 g | 21℃ |

| 容器D | 100 g | 13℃ |

Yさんは、水溶液の質量パーセント濃度や、再結晶で出てくる結晶の質量を、溶解度を用いて求めることにした。次の問いに答えなさい。ただし、水100gにとける硝酸カリウムの最大の質量は、31℃では47g、27 ℃では41g、21℃では33g、13℃では24gであるものとする。

① 実験1において、容器Aの水溶液の温度が40℃のとき、容器Aの水溶液の質量パーセント濃度は何%であると考えられるか、求めなさい。答えは小数第1位を四捨五入して整数で書くこと。

② 実験1において、容器Bの水溶液の温度が13℃のとき、容器Bの水溶液の中には何gの硝酸カリウムの結晶が出ていると考えられるか、求めなさい。答えは小数第1位を四捨五入して整数で書くこと。

【YさんとN先生の会話2】

Yさん: 実験1では、水溶液の濃度が異なれば、予想していた通り結晶が出始める水溶液の温度に差が出ました。ところで、表Ⅰから考えると、容器Aの水溶液の中に結晶があるなら、そのときの水溶液の温度は、31℃よりも低いといえますよね。

N先生: はい。水溶液の中にとけきれなくなった結晶が十分にあるなら、そのときの水溶液の温度は、表Ⅰに示された結晶が出始めた温度よりも低いと考えてよいですよ。

Yさん: 容器A~Dを室内に置いておくと、水溶液の温度は、やがて室温と等しくなるのでしょうか。

N先生: 急な温度変化のない室内にしばらく置いた後であれば、水溶液の温度と室温は等しいと考えてよいですよ。

Yさん: ということは、容器Aだけでなく、同時に容器B~Dについても水溶液の中の結晶の有無を確認することで、そのときのおおよその室温を推定できるのではないでしょうか。

N先生: おもしろい考えですね。では実際に、容器A~Dを実験室に数日間置いた後に、水溶液の中の結晶の有無を確認して、そのときのおおよその実験室の室温を推定してみましょう。

【実験2】容器A~Dを、ふたをしたまま実験室に数日間置いた後に、よく振ってから水溶液のようすを観察した。その結果、容器Aおよび容器Bの水溶液の中にはとけきれなくなった結晶が十分にあり、容器Cおよび容器Dの水溶液の中には結晶がなかった。

実験2について述べた次の文中の e 〔 〕、 f 〔 〕から最も適切なものをそれぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。ただし、容器A~Dの水溶液の温度と実験室の室温は等しいものとする。

容器Aおよび容器Bの水溶液の中には結晶があったことから、どちらの水溶液も飽和していたことが分かる。したがって、容器Aおよび容器Bの水溶液の質量パーセント濃度は e 〔 ア 容器Aの水溶液の方が高い イ 容器Bの水溶液の方が高い ウ 等しい 〕と考えられる。また、

容器A~Dの水溶液のようすを観察したときの実験室の室温は、表Ⅰから f 〔 エ 31℃よりも低く27℃よりも高い オ 27℃よりも低く21℃よりも高い カ 21℃よりも低く13℃よりも高い キ 13℃よりも低い 〕と推定できる。

混合物とは単一の化学式で表すことができないものと覚えると良いです。

例えば空気は窒素(N₂)、酸素(O₂)、二酸化炭素(CO₂)などが混ざっています。

ナトリウムは電離して電子を一つ手放し、塩素は電離して電子を一つ受け取ります。

図Ⅰから読み取るだけの問題です。

①31℃で結晶が析出したことから、硝酸カリウムが47gあったということが分かるので

$47\div(100+47)\times100=31.9%\neq=32%$

➁まず、析出し始めたときの溶けている硝酸カリウムは

$41\div141\times100=29.0g$だと分かります。

つまり、この時の水の量は$100-29.0=71.0g$となります。

13℃のときに水100gに対して24g解けるので

$71.0\times24\div100=17.0g$溶けるので

$29.0-17.0=12.0g\neq=12g$となります。

e:飽和しているので、どちらも100%です。

f:表1の容器Bと容器Cの間の温度が答えになります。

家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。