滋賀県の2022年3月実施の令和4年度(2022年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

今年度の奈良県の国語は3つの大問に分かれています。全体的な難易度は標準~やや難です。

大問1の読解問題(論説文)の難易度は標準~やや難です。複数の資料を参照し整理する力が問われます。

大問2の読解問題(随筆)の難易度はやや難です。記述量が多いので時間配分に気を付けましょう。

大問3の小問集合の難易度はやや易です。基本的な問題が多いので、全問正解しておきたいですね。

【滋賀県】令和4年度一般入学者選抜の過去問はこちらから

国語の過去問題はこちら>>

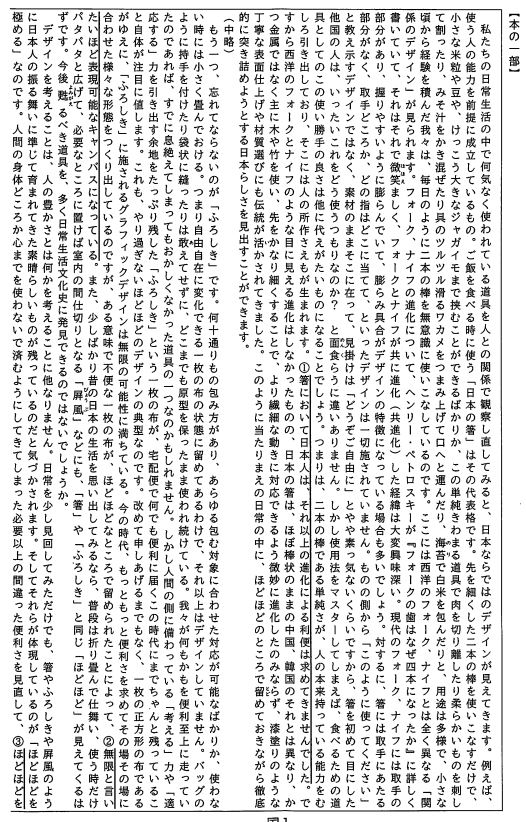

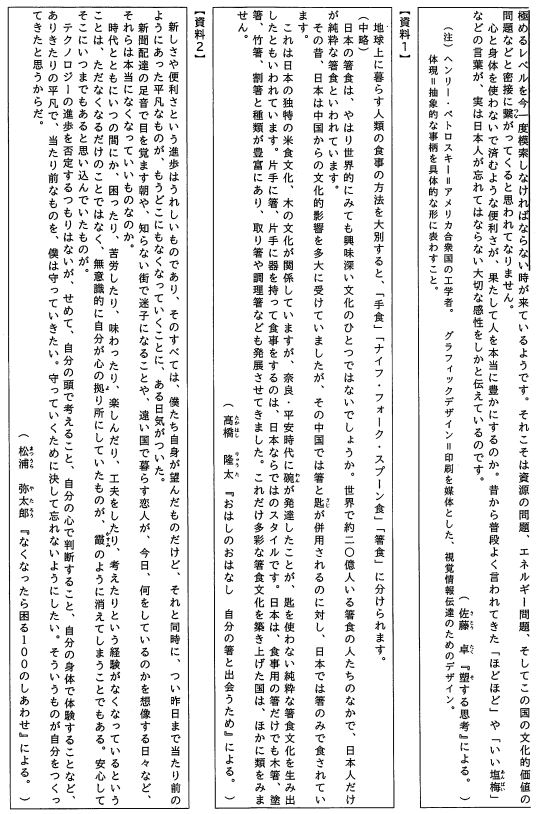

次の【本の一部】と【資料1】、【資料2】を読んで、後の1から5までの問いに答えなさい。

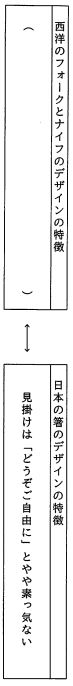

1 「西洋のフォークとナイフ」と「日本の箸」のデザインの特徴について、次のように、本文中の対照的な表現をまとめました。空欄にあてはまる適切な言葉を、【本の一部】から二十五字で抜き出して書きなさい。

2 【本の一部】の傍線部①について、筆者がこのように述べているのはなぜですか。理由を書きなさい。

3 【本の一部】と【資料1】を読み比べ、【資料1】からのみわかることはどれですか。最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。

ア:日本では箸の材質選びに木の文化の伝統が活かされてきた。

イ:日本の箸は日本人の振る舞いに準じて育まれてきたものだ。

ウ:日本では箸と匙を併用せず、純粋な箸食文化といわれている。

エ:中国・韓国の箸はほぼ棒状であるが、日本の箸は先が細い。

4 【本の一部】の傍線部②を説明したものとして最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。

ア:ふろしきは原型を保ったままのものであるが、想像力を働かせれば究極の美を心の中に描き出すことができるということ。

イ:あらゆる包む対象に対応できるため、ふろしきはこの時代にまで残っており、今後も永遠に存在し続けていくということ。

ウ:ふろしきが正方形という野暮な形であるので、粋な持ち物になるような包み方のパターンが無数に考え出されたということ。

エ:単純な形態で留められたふろしきだからこそ、表面に様々な文様や色彩など際限なく美しく豊かに創作できるということ。

5 【本の一部】に傍線部③とありますが、どのようなことですか。次の条件1と条件2にしたがって書きなさい。

条件1:「ほどほど」とはどのような状態であるのか、【本の一部】の言葉を用いて書くこと。

条件2:【本の一部】と【資料2】をふまえて書くこと。

1 【正答 ものの側から「このように使ってください」と教え示す】

第一段落は箸とフォーク・ナイフの対比を中心に書かれているため、箸に関する内容とフォーク・ナイフに関する内容はセットになっています。日本の箸の特徴として、『見掛けは「どうぞご自由に」とややそっけない』という点がすでに挙げられているため、これと対照的な部分を探します。文の前半を見てみると、『ものの側から「このように使ってください」と教え示すデザインではなく~』とあります。これはフォーク・ナイフの特徴ですので、文字数も確認して正確に抜き出しましょう。

2 【正答 (例)箸を使いこなすことができるようになれば、二本の棒という形態のままで、様々な食材に十分対応できるから。】

傍線部の理由を聞く問題です。下線部の前を見ると、「使用法を一度マスターしてしまえば、食べるためのこの使い勝手の良さは他に代えがたいものになることでしょう」とあります。これはなぜかというと、たった二本の棒だけで米粒や豆をつまんだり、肉を切り離したり、みそ汁を混ぜたりと様々な食べ物を扱うことができるからです。以上の内容から理由を組み立てましょう。

3 【正答 ウ】

この問題は言い換えると、「本の一部」でも述べられている内容の選択肢を除外する問題です。アの内容については第一段落で「漆塗りのような丁寧な表面仕上げや材質選びにも伝統が活かされてきた」という記述が、イの内容については第三段落で「日常を見回してみただけでも、箸やふろしきや屏風のように日本人の振る舞いに準じて育まれてきた素晴らしいものが残っている」という記述が、エの内容については第一段落で「ほぼ棒状のままの中国、韓国のそれとは異なり、かつ金属ではなく主に木や竹を使い、先をかなり細くすることで,

より繊細な動きに対応できるよう微妙に進化した」という記述があるため、「資料1」でのみ述べられているのはウの内容になります。

4 【正答 エ】

「無限と言いたいほど表現可能なキャンパスになっている」を言い換えている部分を探すと、前の文で『一枚の正方形の布であるがゆえに「ふろしき」に施されるグラフィックデザインは無限の可能性に満ちている』という記述が見つかります。つまり、一枚の正方形という単純な形態で留められているからこそ、表面に様々な模様をほどこせるという点で無限の可能性があるということです。したがって、エが正解となります。

5 【正答 (例)ほどほどとは、「考える」力や「適応する」力を引き出す余地を、人間の中に残した状態のことである。テクノロジーの進歩を否定するわけではないが、自分で考え、判断し、身体で体験することなどを大切にし、どの段階がちょうどよいほどほどなのかを改めて考え直すべきだということ。】

解答の条件は二つあります。

・「ほどほど」はどのような状態であるのか、「本の一部」の言葉を用いて書くこと

・「本の一部」、「資料2」をふまえる

「本の一部」の中で「ほどほど」を体現したものの例として「ふろしき」が挙げられています。第二段落で、『人間の側に備わっている「考える」や「適応する」力を引き出す余地をたっぷり残した「ふろしき」』とあるので、ここを「ほどほど」の説明として採用します。「本の一部」によると、「人間の身体どころか心までを使わないで済むようにしてきてしまった必要以上の間違った便利さを見直す」、「資料2」によると、「テクノロジーの進歩を否定するつもりはないが、自分の頭で考えること、自分の心で判断すること、自分の身体で体験することなどを守っていきたい」とあります。これらの内容を参照しながら「ほどほどを極めるレベルを今一度模索しなければならない」という部分を言い換えていければ良いでしょう。

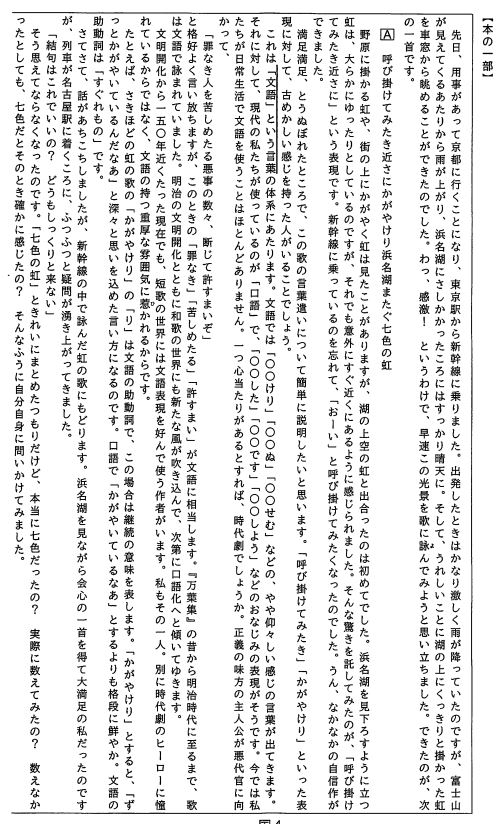

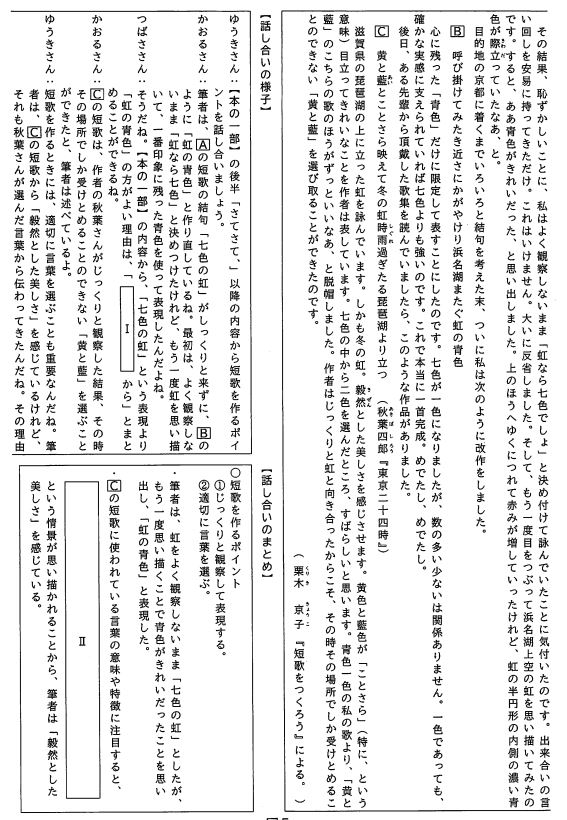

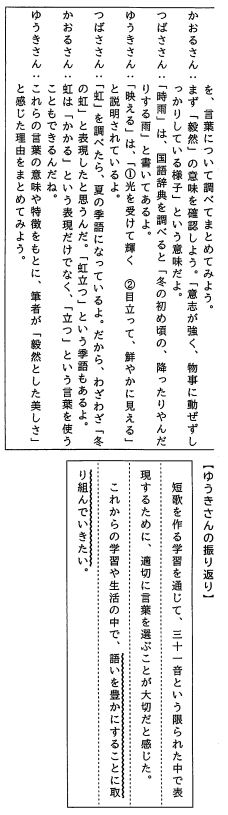

短歌を作る学習に取り組んでいるゆうきさんたちは、次の【本の一部】を読んで、「短歌を作るポイント」について理解を深めています。【本の一部】、【話し合いの様子】、【話し合いのまとめ】、【ゆうきさんの振り返り】を読んで、後の1から4までの各問いに答えなさい。

1 【本の一部】の傍線部について、短歌において文語を用いる効果は、どのように述べられていますか。最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。

ア:口語で作ることが当たり前だと考えられている短歌に、仰々しい感じを持たせることができる。

イ:短歌に落ち着いた雰囲気をもたせたり、伝えたいことを鮮やかに表現したりすることができる。

ウ:『万葉集』の時代から明治時代にいたるまで使われていた言葉に、新しい風を吹かせることができる。

エ:すぐれた文語の助動詞の意味を知ることができ、今と昔の言葉の違いを理解することができる。

2 【話し合いの様子】の空欄Ⅰにあてはまる適切な内容を、【本の一部】の言葉を用いて、四十字以内で書きなさい。

3 【話し合いのまとめ】の空欄Ⅱにあてはまる適切な内容を、【本の一部】と【話し合いの様子】をふまえて、四十字以上、五十字以内で書きなさい。

4 【ゆうきさんの振り返り】の波線部について、語いを豊かにするために、あなたはどのような方法が有効だと考えますか。次の条件1から条件3にしたがって書きなさい。

条件1:語いを豊かにするとはどういうことかがわかるように書くこと。

条件2:あなたが有効だと考える方法と、そのように考える理由を具体的に書くこと。

条件3:原稿用紙の正しい使い方にしたがい、百字以上、百四十字以内で書くこと。

1 【正答 イ】

筆者は「本の一部」の文章中で、短歌において文語を用いる理由として「文語の持つ重厚な雰囲気に惹かれるから」であることを挙げています。また、「かがやけり」の例を出して、短歌に文語を用いると「口語で述べるより格段に鮮やか」とも述べています。したがってこの2点を完全に抑えたイが正解となります。

2 【正答 (例)虹への感動を、出来合いの言い回しではなく、確かな実感を込めて伝えることができる。】

筆者は一旦句末を「七色の虹」で終わらせていますが、なぜその表現を使ったのか再度自問自答し、「よく観察しないまま虹なら七色と決めつけて詠んでいた」、「出来合いの言い回しを安易に持ってきただけ」と結論づけています。

その後、句末を特に印象的であった「虹の青色」に変更し、「色の数は減ったが、確かな実感に支えられていれば七色より強い」と述べています。

以上から、「出来合いの言い回しを使っていない」、「確かな実感を込めることが出来る」の二つの内容が盛り込まれた解答が書けていれば良いでしょう。

3 【正答 (例)時雨の後の琵琶湖の上に、特に黄色と藍色を鮮やかに目立たせた虹が、冬の寒さの中、堂々と立っている。】

解答の条件は

・短歌内の言葉の意味や特徴に注目すること

・筆者はどのような情景に「毅然とした美しさ」を感じたのか

・「本の一部」と「話し合いの様子」をふまえる

の三点です。

Cの短歌で特徴的な言葉として「ことさら」という言葉があります。「特に」という意味で、虹の黄色と青色が目立っていることを強調しています。また、「冬の虹時雨過ぎたる琵琶湖より立つ」という部分では「時雨が降った琵琶湖の上に虹がかかっている」という情景が読みとれます。

「話し合いの様子」では、「虹」が夏の季語であること、「毅然」の意味が「動ぜずしっかりしている様子」であることが書かれています。つまり、虹が冬にも関わらず堂々とかかっている様子が「毅然」であるわけです。

したがって、以上の三点を盛り込んだ解答が書けていると良いでしょう。

4 【解答略】

次の1から4までの各問いに答えなさい。

1 次の①から⑤までの文中の傍線部のカタカナを漢字に直して書きなさい。

①店舗をカクチョウする。

②彼女の努力には舌をマく。

③友人を家にショウタイする。

④食後にお皿をアラう。

⑤偉大なコウセキを残す。

2 次の①から⑤までの文中の傍線部の漢字の正しい読みをひらがなで書きなさい。

①旅行の計画を練る。

②校内に憩いの場を作る。

③閑散な住宅街に住む。

④抑揚をつけて話す。

⑤穏やかな毎日を過ごす。

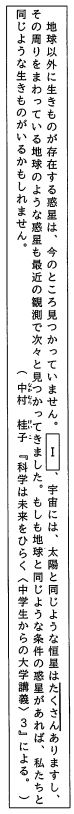

3 次の文章を読んで、後の①と②の各問いに答えなさい。

①空欄Ⅰにあてはまる言葉として、最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。

ア:つまり イ:だから ウ:さらに エ:しかし

②傍線部「たくさん」の品詞名を漢字で書きなさい。

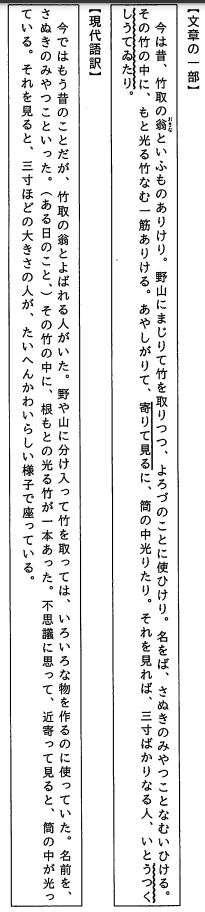

4 次は『竹取物語』の【文章の一部】とその【現代語訳】です。これらを読んで、後の①と②の各問いに答えなさい。

①【文章の一部】の中の傍線部は、だれの動作ですか。【文章の一部】の中から八字で抜き出して書きなさい。

②【文章の一部】の中の波線部を現代仮名遣いに直して、全て書きなさい。

1 【正答 ①拡張 ②巻(く) ③招待 ④洗(う) ⑤功績】

2 【正答 ①ね(る) ②いこ(い) ③かんせい ④よくよう ⑤おだ(やかな)】

3① 【正答 エ】

空欄に入る接続詞を選ぶ問題です。空欄の前は「~はまだ見つかっていない。」、空欄の後ろは「~は次々と見つかってきている。」という内容がそれぞれ書かれているので、前後で反対の内容をつなぐ際に用いる接続詞「しかし」を選びましょう。

3② 【正答 副詞】

副詞とは活用のない自立語で、動詞や形容詞を修飾します。

4① 【正答 さぬきのみやつこ】

文章中の「寄りてみるに」を現代語訳に照らし合わせると「近寄ってみると」に対応していることが分かります。

光る竹に近寄ったのはもちろん「竹取の翁」ですね。しかしこれでは8文字になりません。言い換えられるところがないか探してみると、文章中で「名をば、さぬきのみやつことなむいひける」とあるところは、現代語訳では「名前を、さぬきのみやつこといった」に対応していることが推測されるため、「さぬきのみやつこ」に言い換えられそうです。

以上の理由から、「寄りてみるに」の動作主は「さぬきのみやつこ」であることが分かります。

4② 【正答 うつくしゅうていたり】

歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに書き換える問題です。

「うつくしうてゐたり」の「しう」と「ゐ」が歴史的仮名遣いになっています。

「しう」は「しゅう」、「ゐ」は「い」と書き換える必要があるので現代仮名遣いでは「うつくしうてゐたり」となります。

家庭教師のやる気アシストは、滋賀県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。