滋賀県の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

金属の種類によるイオンへのなりやすさと電池の仕組みについて調べるため、実験を行いました。後の1から5までの各問いに答えなさい。

【実験1】

<方法>

➀ 3種類の金属片(銅、マグネシウム、亜鉛)と、3種類の水溶液(硫酸銅水溶液、硫酸マグネシウム水溶液)を準備する。

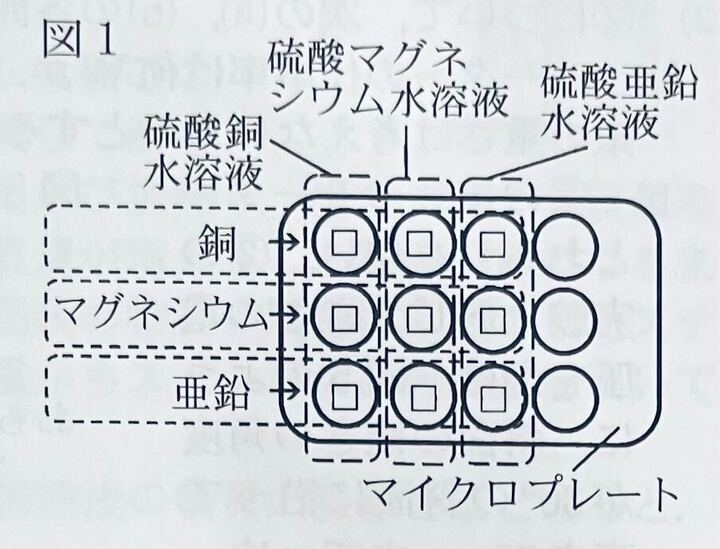

② 図1のように、12穴のマイクロブレートを使い、縦の列の穴に同じ種類の水溶液を少量入れ、横野列の穴に、同じ種類の金属片を1枚ずつ入れ浸す。右端の3穴は使用しない。

③ 金属片と水溶液の変化を観察する。

<結果>

表は、実験の結果をまとめたものである。

1. 溶質を水に溶かしたとき、水溶液に電流が流れる物質を何といいますか。書きなさい。

2. 下線部aの化学変化を、金属原子とイオンの化学反応式で書きなさい。ただし、電子はe⁻で表しなさい。

3. 実験1の結果から、銅、マグネシウム、亜鉛のうち、最も陽イオンになりやすい金属を、化学式で書きなさい。

【実験2】

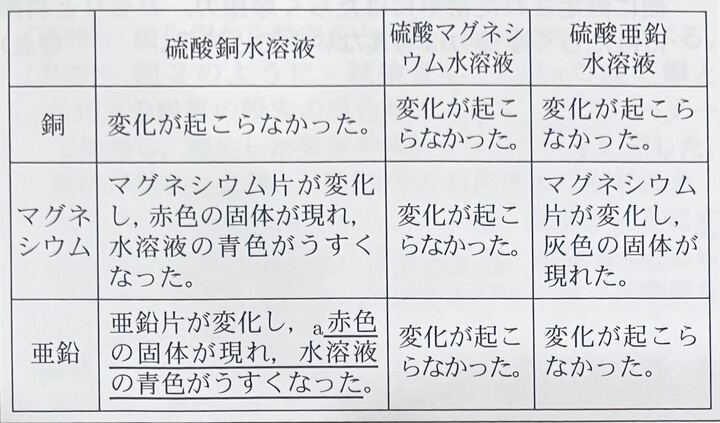

<方法>➀ 図2のように、セロハン膜に硫酸銅水溶液と銅板を入れ、亜鉛板、硫酸亜鉛水溶液を使ってダニエル電池をつくり、導線でプロペラ付き光電池用モーターにつなぐ。

② 電池から電流が流れているかどうか、プロペラ付き光電池用モーターの回転で確認する。

③ 電流を流し続けた後、金属板と水溶液の変化を観察する。

<結果>

・プロペラ付き光電池用モーターは、回転した。

・それぞれの金属板の表面のようすや、硫酸銅水溶液の色の濃さに変化が見られた。

・さらに、ダニエル電池に関して、セロハン膜の役割を調べたところ、資料の通りであった。

資料. セロハン膜の役割

・電池の2種類の水溶液が簡単に混ざり合わないようにし、亜鉛板と硫酸銅水溶液が直接反応するのを防ぐ。

・bイオンがセロハン膜を通って移動することで、電池の働きが低下するのを防ぐ。

4. 実験2で使った硫酸銅水溶液の質量パーセント濃度を15%とします。この水溶液180gのうち、溶媒の質量は何gですか。求めなさい。

5. 下線部bについて、次の(1) 、(2)の問いに答えなさい。

(1) 図2の反応で、ダニエル電池から電流を流し続ける場合、硫酸銅水溶液中の銅イオンの数は、反応前に比べてどうなると考えられますか。次のアからウまでの中から1つ選びなさい。

ア. 増加する

イ. 減少する

ウ. 変化しない

(2) ダニエル電池から電流が流れているとき、セロハン膜wotooru種類のイオンは、セロハン膜をはさんで、どの電極側に向かって移動しますか。それぞれのイオンの動きについて、イオンの名前と、「+極側」、「-極側」という語を使って説明しなさい。ただし、水は電離していないものとします。

【解答】

1.電解質

2.Cu²⁺+2e⁻→Cu

3.Mg

4.153g

5.(1) イ

5.(2) (例) セロハン膜を通り、亜鉛イオンは+極側に、硫酸イオンは-極側に向かって移動する。

【解説】

1.水に溶けると電気を通す物質を電解質という。

2.硫酸銅水溶液に亜鉛片を入れると亜鉛片に銅が付着したことから、亜鉛原子Znが電子e⁻を2個失って亜鉛イオンZn²⁺となり、硫酸銅水溶液中の銅イオンCu²⁺、硫酸イオンSO₄²⁻のうち銅イオンが放出された2個の電子を受け取って銅原子Cuとなった。

3.陽イオンへのなりやすさは、前問2より、亜鉛>銅。硫酸銅水溶液とマグネシウム片の変化より、マグネシウム>銅、硫酸亜鉛水溶液とマグネシウム片の変化より、マグネシウム>亜鉛。以上より、マグネシウム>亜鉛>銅。

4.硫酸銅水溶液の溶質の質量は180×15÷100=27[g] であるから、溶媒の質量は180-27=153[g]

5.(1) 亜鉛の方が陽イオンになりやすいので、亜鉛板の亜鉛原子が電子を2個失って亜鉛イオンになり、硫酸亜鉛水溶液に溶けだす。放出された電子は導線を通って銅板側に移動し、硫酸銅水溶液中の銅イオンがその電子2個を受け取り、銅原子となる。よって、硫酸銅水溶液中の銅イオンの数は減少し、硫酸イオンの数は変化しない。

5.(2) 電子は亜鉛板側から銅板側に移動するので、亜鉛板が-極、銅板が+極である。(1) より、-極側では水溶液中に亜鉛イオンZn²⁺が増え続け、+極側では水溶液中の銅イオンが減り、硫酸イオンSO₄²⁻の数は変化しないため、電気的な偏りが生じないように、亜鉛イオンと硫酸イオンはセロハン膜の小さな穴を移動してイオンの交換を行っている。

電気について調べる実験を行いました。後の1から5までの各問いに答えなさい。

【実験1】

<方法>

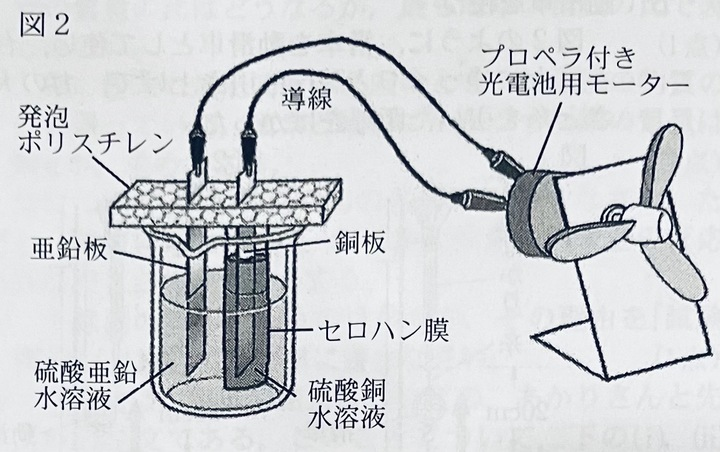

➀ 図1のように、ストローAをティッシュペーパーでよくこする。同様にストローBもよくこする。

② 図2のように、台の上でストローAを回転できるようにする。

③ 図3のように、ストローAにストローBを近づけて、ストローAの動きを観察する。同様にティッシュペーパーを近づけて、ストローAの動きを観察する。

<結果>

図3で、ストローBまたはティッシュペーパーを近づけたとき、ストローAはどちらも動いた。

1.実験1の結果で、ストローAが引き寄せられるのはどれですか。次のアからエまでの中から1つ選びなさい。

ア. ストローB

イ. ティッシュペーパー

ウ. ストローBとティッシュペーパーの両方

エ. ストローBとティッシュペーパーのどちらでもない

2.実験1で、ストローをティッシュペーパーでよくこすることによって、ストローに静電気が生じるのはなぜですか。「電子」という語を使って説明しなさい。ただし、ストローは-(マイナス)に帯電するものとします。

【実験2】

<方法>

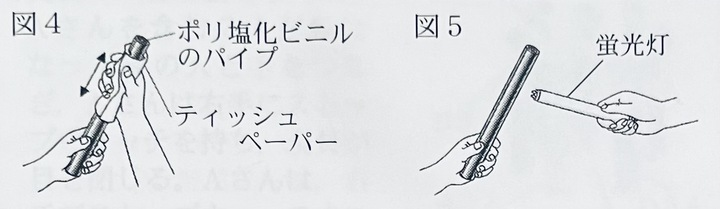

➀ 図4のように、ポリ塩化ビニルのパイプをティッシュペーパーでよくこする。

② 図5のように、暗い場所で、帯電したポリ塩化ビニルのパイプに小型の蛍光灯(4W程度)を近づける。

<結果>

小型の蛍光灯が一瞬点灯した。

3.実験2で、ポリ塩化ビニルのパイプを使って蛍光灯を一瞬点灯させることができます。このとき、蛍光灯が点灯したのはなぜですか。「静電気」という語を使って説明しなさい。

【実験3】

<方法>

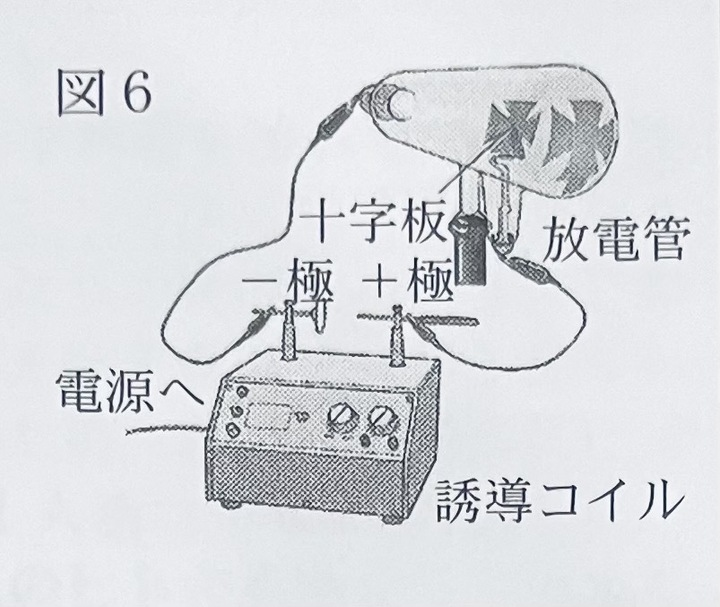

➀ 図6のように、十字板の入った放電管に、誘導コイルで大きな電圧を加える。

② 誘導コイルの+極と-極を入れかえて同様の実験を行う。

<結果>

➀のとき、放電管のガラス壁が黄緑色に光った。また、図6のように十字板の影が出来た。

②のとき、ガラス壁の上部は黄緑色に光ったが、十字板の影はできなかった。

4.実験3のように、気体の圧力を小さくした空間に電流が流れる現象を何といいますか。書きなさい。

5.実験3の結果から、電流のもととなる粒子と電流について正しく説明しているものはどれですか。次のアからエまでの中から1つ選びなさい。

ア. 電流のもととなる粒子は+極の電極から-極側に向かい、電流も+極から-極に流れる。

イ. 電流のもととなる粒子は+極の電極から-極側に向かい、電流は-極から+極に流れる。

ウ. 電流のもととなる粒子は-極の電極から+極側に向かい、電流は+極から-極に流れる。

エ. 電流のもととなる粒子は-極の電極から+極側に向かい、電流も-極から+極に流れる。

【解答】

1. イ

2. (例)ティッシュペーパーからストローに電子が移動したから。

3. (例) ポリ塩化ビニルのパイプに蓄えられた静電気が蛍光灯の中をとおることで、電流が流れたから。

4. 真空放電

5. ウ

【解説】

1・2. 同じ種類の電気の間では退けあう力、異なる種類の電気の間では引き合う力がはたらく。ストローA、Bはティッシュペーパーから電子が移動して-の電気を帯びており、電子が移動したティッシュペーパーは+の電気を帯びているため、ストローAがティッシュペーパーに引き寄せられる。

3. 静電気の元になるのは、物体を構成している原子の中にある電荷。 原子は、原子核と電子からできているが、原子核はプラスの電荷を持ち、電子はマイナスの電荷を持っている。

4. 放電 とは、電気が空間を移動したり、たまっている電気が流れたりする現象のことである。 特に、放電管というガラス管を真空にし、高い電圧をかけると、電流が流れて管内が光る。 このように、気圧が低いときに空間を電流が流れる現象が 真空放電 である。

5. 結果より、電子は-極から+極に向かって移動していることがわかる。この電子の移動が電流であるが、電流の向き(+極から-極)とは逆である。

岩石の種類やマグマについて調べ学習を行いました。後の1から5までの各問いに答えなさい。

【調べ学習】

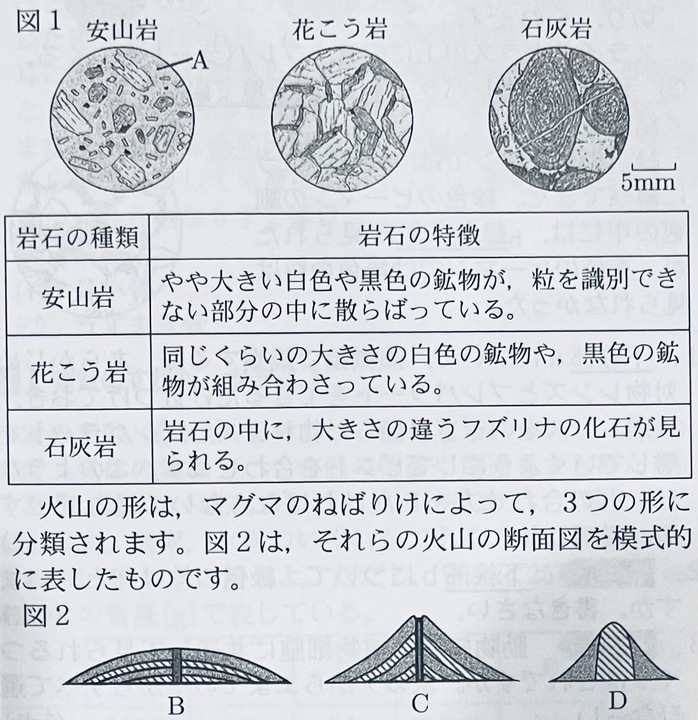

図1は、川で採取した3つの岩石のつくりを観察してスケッチしたものです。また、表はそれぞれの岩石の特徴を記録したものです。

1. 図1の安山岩のような岩石のつくりを斑状組織といいます。このとき、Aの部分を何といいますか。書きなさい。

2. 花こう岩が、安山岩と比べて白っぽく見えるのはなぜですか。花こう岩に含まれている鉱物の種類を1つあげて説明しなさい。

3. フズリナの化石が見られた岩石が、石灰岩であることを確かめる方法として、正しいものを、次のアからエまでの中から1つ選びなさい。

ア. たたくと、決まった方向にうすくはがれることを確かめる。

イ. うすい塩酸をかけると、気体が発生することを確かめる。

ウ. 磁石を近づけると、引き寄せられることを確かめる。

エ. 鉄くぎでひっかいて、表面に傷がつかないことを確かめる。

4. 図2のうち、Bの火山をつくるマグマのねばりけと、噴火活動のようすを説明したものとして、正しいものを、次のアからエまでの中から1つ選びなさい。

ア. マグマのねばりけは強く、激しい爆発をともなうことが多い。

イ. マグマのねばりけは強く、穏やかに溶岩を流し出すことが多い。

ウ. マグマのねばりけは弱く、激しい爆発をともなうことが多い。

エ. マグマのねばりけは弱く、穏やかに溶岩を流し出すことが多い。

5. 【調べ学習】で観察した石灰岩のでき方について、安山岩や花こう岩のでき方との違いを説明しなさい。

【解答】

1. 石基

2. (例) セロハン膜を通り、亜鉛イオンは+極側に、硫酸イオンは-極側に向かって移動する。

3. イ

4. エ

5. (例) 安山岩や花こう岩はマグマが冷え固まってできた岩石であるのに対し、この石灰岩はフズリナの死がいが水中に堆積して固まった岩石である。

【解説】

1. 肉眼では形がわからないほど小さな 鉱物の集まりやガラス質の部分のことを石基という。

2. 白っぽい火成岩にはチョウ石、セキエイなどの無色鉱物が含まれる割合が大きく、黒っぽい火成岩には有色鉱物が含まれる割合が大きい。

3. アは黒ウンモを確かめる方法。

4. マグマのねばりけが強いと、火山はDのような盛り上がった形になり、激しい爆発をともなう噴火となる。

5. 安山岩:マグマが非常に急に冷えて固まってできた黒いガラスのようなもの。

花こう岩:マグマが地面の底の深いところ(5〜10km)でゆっくり冷え固まったもの。

石灰岩:炭酸カルシウムからなる生物の遺骸(サンゴ、ウミユリ、貝殻など)が堆積して固まってできた堆積岩の一種。

植物が葉以外で光合成を行うかを調べるために、緑色のピーマンと赤色のピーマンの果実を用意して、観察や実験を行いました。後の1から5までの各問いに答えなさい。

【観察】

<方法>

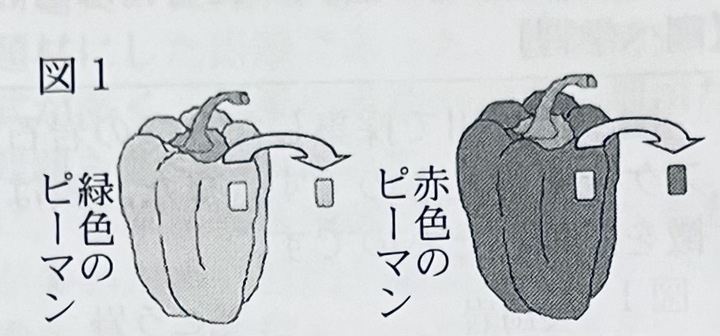

➀ 図1のように、緑色、赤色のピーマンの表面をかみそりでうすく切り、それぞれスライドガラスの上にのせ、プレパラートをつくる。

② 作成したプレパラートをa顕微鏡で観察する。

<結果>

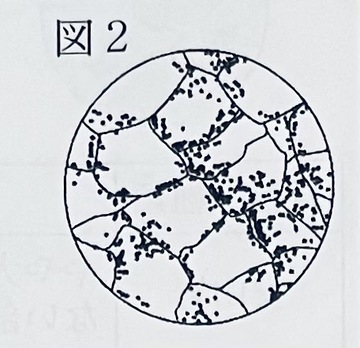

緑色のピーマンでは、図2のように観察できた。緑色のピーマンの細胞の中には、b緑色の粒が見られたが、赤色のピーマンでは緑色のの粒は見られなかった。

1.下線部aについて、顕微鏡で観察する際、 あらかじめ対物レンズとプレパラートをできるだけ近づけておき、接眼レンズをのぞきながら対物レンズとプレパラートを離していくようにしてピントを合わせます。このようなピントの合わせ方をしなければならないのはなぜですか。説明しなさい。

2.下線部bについて、緑色の粒は何といいますか。書きなさい。

3.動物細胞と植物細胞に共通して見られるつくりはどれですか。次のアからエまでの中から全て選びなさい。

ア. 細胞壁

イ. 核

ウ. 細胞膜

エ. 液胞

【実験】

<方法>

➀ 緑色のピーマンをそれぞれ同じ大きさに切る。

② 青色のBTB溶液にストローで息を吹き込んで、緑色にしたものを試験管AからFに入れる。

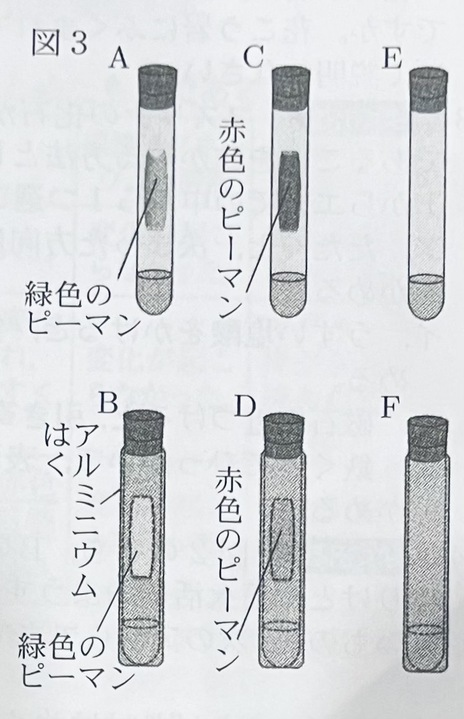

③ 図3のように、試験管A、Bには緑色のピーマンを、試験管C、Dには赤色のピーマンを、BTB溶液に直接つかないようにそれぞれ入れ、ゴム栓をする。なお、試験管E、Fにはピーマンは入れない。

④ 試験管A、C、Eにはじゅうぶんに光を当てる。試験管B、D、Fには光が当たらないようにアルミニウムはくでおおう。

⑤ 3時間後、BTB溶液がピーマンに直接つかないように試験管を軽く振り、BTB溶液の色の変化を観察する。

<結果>

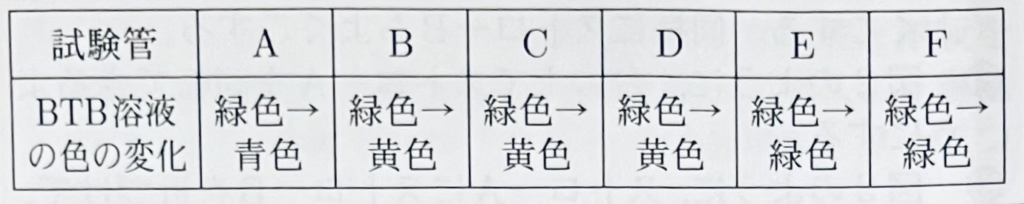

表は、実験の結果をまとめたものである。

4. 実験の結果から、緑色のピーマンは光合成をしていると予想できます。そのように予想できるのはなぜですか。説明しなさい。

5. 実験の結果から分かることは何ですか。次のアからカまでの中から2つ選びなさい。

ア. 光が当たっているときのみ呼吸を行う。

イ. 光が当たっていないときのみ呼吸を行う。

ウ. 光が当たっているかどうかに関わらず呼吸を行う。

エ. 光が当たっているかどうかに関わらず呼吸を行わない。

オ. 呼吸を行うかどうかはピーマンの色が関係する。

カ. 呼吸を行うかどうかはピーマンの色には関係しない。

【解答】

1. (例) 対物レンズとプレパラートがぶつかることを避けるため。

2. 葉緑体

3. イ、ウ

4. (例) 緑色のピーマンに光を当てたものでは、BTB溶液の色が緑色から青色に変化したことから、光合成によってピーマンが二酸化炭素を吸収したと考えられるため。

5. ウ、カ

【解説】

1. 対物レンズをプレパラートに近づけながらピントを合わせると、合わせている途中にレンズがぶつかってしまう可能性がある。

2. 植物には、光を吸収して光合成をするための「葉緑体」という器官があり、その中に「葉緑素(クロロフィル)」という色素がある。

3. 細胞壁と液胞は植物細胞にのみ存在する。

4・5. BTB溶液が青色になったことから、Aは溶液中の二酸化炭素が減少したことがわかる。また、BTB溶液が黄色になったことから、B~Dは溶液中の二酸化炭素が増加したことがわかる。したがって、A、Bから、光を当てたAの緑色のピーマンは光合成による二酸化炭素の吸収を、呼吸による二酸化炭素の放出よりもさかんに行ったが、光を当てなかったBの緑色のピーマンは呼吸のみを行ったといえる。また、C、Dから、葉緑体のない赤色のピーマンは光が当たっているかどうかに関わらず呼吸が行われること、ピーマンの色に関係せず呼吸が行われることがわかる。なお、EとFは対照実験である。

家庭教師のやる気アシストは、滋賀県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。