静岡県の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

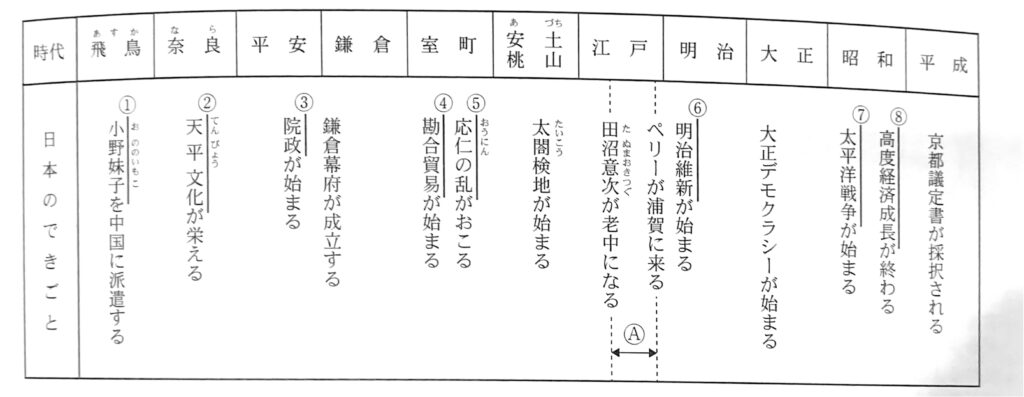

下の略年表を見て,(1)~(9)の問いに答えなさい。

(4)

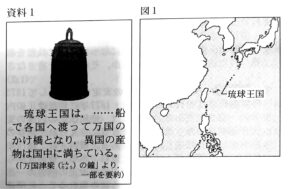

資料1

あかりさんが作成した「ちば文化遺産」に関するレポートの一部

| 佐倉城跡・城下町と時代まつり(佐倉市) | 1611年に城下町整備が始まり、 城下町には武家屋敷などが配置されました。 佐倉藩は1871年のa廃藩置県で印旛県に編入されました。 |

| 谷津干潟(やつひがた) (習志野市) | 東京湾に残された干潟です。 1993年にラムサール条約登録湿地となりました。 b自然環境について学ぶことができる自然観察センターもあります。 |

| 東京湾アクアラインと海ほたるの景観 (木更津市) | 木更津市と神奈川県川崎市をつないでいるc高速道路です。 海ほたるというパーキングエリアがあります。 |

| 勝浦朝市(かつうらあさいち) (勝浦市) | 1591年に開催以来、420年以上の歴史がある朝市です。 日本三大朝市の一つといわれており、 多くの人がd観光に訪れる名所になっています。 |

(1)資料1中の下線部aに関連して、次のア〜ウの文は、19世紀後半のことがらについて述べたものである。

ア〜ウを年代の古いものから順に並べ、その符号を書きなさい

ア 西郷隆盛(さいごうたかもり)を中心として新政府に不満をもつ土族らが、西南戦争を起こした。

イ 新政府は、藩主に版(はん)(土地)と籍(せき)(人民)を政府に返させる版籍奉還(はんせきほうかん)を行った。

ウ 富国強兵をめざす新政府は、徴兵合(ちょうへいれい)を出し、満20歳になった男子に兵役(へいえき)を義務づけた。

(2) 資料1中の下線部bに関連して、次の文章は、あかりさんが日本の自然環境についてまとめたものの一部である。

文章中の[ ]にあてはまる適当な語をカタカナで書きなさい。

近年、自然環境の問題が大きな話題になっています。

その中でも、私が気になっていることの一つに、都市部の気温が、周辺部よりも高くなるという[ ]現象があります。

この現象は、ビルなどが多く建ち並ぶ、都市化が進んだ地域でみられます。その対策として、ビルの壁面(へきめん)や屋上などの緑化が進められています。

(3) 資料1中の下線部cに関連して、次の文章は、政府の経済活動について述べたものである。

文章中の[Ⅰ]〜[Ⅲ]にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び,その符号を書きなさい。

政府の経済活動を[Ⅰ]といいます。[Ⅰ]の役割の一つとして、民間企業だけでは十分に提供できない。

道路、公園及び橋などの[Ⅱ]や教育,管察及び消防などの[Ⅲ]の提供があり、政府が税金を使って行っています。

ア Ⅰ:流通

Ⅱ : 社会資本

Ⅲ : 公共サービス

イ Ⅰ:流通

Ⅱ : 公共サービス

Ⅲ : 社会資本

ウ Ⅰ:財政

Ⅱ : 社会資本

Ⅲ : 公共サービス

エ Ⅰ:財政

Ⅱ : 公共サービス

Ⅲ :社会資本

(4)資料1の中の下線部dに関連して、次の資料2と資料3中のA~Eは、資料4中の関東地方のいずれかの都県を示している。資料2~資料4を参考に、千業県と埼玉県を示すものとして最も適当なものを、資料2と資料3中のA~Eのうちからそれぞれ一つずつ選び、その符号を書きなさい。

資料2 関東地方の各都県の山地面積、海岸線の長さ、2015~2020年の5年間の人口増減率

| 都県名 | 山地面積 (km²) (1982年) | 海岸線の長さ (km) (2014年) | 人口増減率 (%) (2015~2020年) |

| A | 1444 | 195 | -1.66 |

| 栃木県 | 3388 | ー | -2.04 |

| B | 4887 | ー | -1.66 |

| C | 1230 | ー | 1.11 |

| D | 388 | 534 | 1.03 |

| E | 848 | 763 | 4.07 |

| 神奈川県 | 895 | 431 | 1.25 |

資料3 関東地方の各都県の海水浴場数、スキー場数

| 都県名 | 海水浴場(2021年) | スキー場(2021年) |

| A | 195 | -1.66 |

| 栃木県 | ー | -2.04 |

| B | ー | -1.66 |

| C | ー | 1.11 |

| D | 534 | 1.03 |

| E | 763 | 4.07 |

| 神奈川県 | 431 | 1.25 |

(1) イ→ウ→ア

全ての年号を覚えていればそれでよい。版籍奉還は 1869 年から 1870 年、徴兵令を出したのは 1873 年、西南戦争は 1877 年である。しかし、そこまで細かく覚えなくとも、提示されている 3 つの出来事が、明治新政府による武士の統制の一連の流れだと気が付けば、並び替えができる。明治新政府はまず、権力を各地の藩から中央に集中させ(廃藩置県)、次に、兵役を義務付けることで軍を藩ではなく新政府軍に集中させた(徴兵令)。この流れに武士が反発して起きたのが西南戦争である。

(2) ヒートアイランド

(3) ウ

(4) 埼玉:C、千葉:D

第一に注目すべきは「海岸線の長さ」と「海水浴場」。データが無いということはつまり、海が無いということである。つまり、B と C は群馬県か埼玉県であると分かる。B と C のうちでどちらを埼玉と決めるには、顕著な違いがある「山地面積」と「スキー場」を比較すればよい。B の方が山地面積が広く、スキー場もあることから、B は面積が広く、雪が降る場所であることが推測できる。雪は日本海側の方が降りやすく、面積も広いため、B が群馬県、C が埼玉県であると分かる。次に D と E のうちどちらが千葉県でどちらが東京とであるかを考える。この二つのうちの最も大きい違いは「人口増減率」である。E の方が大幅に増えているため、人口流入が続いている東京であると分かる。つまり、千葉県は D である。

たかしさんたちは、次の図を使って学習した。

これに関して、あとの(1)~(4)の問いを答えなさい。

(1)次の文章は、たかしさんが中部地方のある県についてまとめたレポートの一部である。

この県の県名を書きなさい。

この県では、温泉で水はけの良い土地の条件を生かし、広い台地が明治時代以降に開墾されました。

そこでは、次の写真のように茶が栽培され、日本代表する茶の産地になりました。

また、工業においては特に製紙・パルプ工業が発展しています。

(2) 次の文章は、ゆうこさんが図中の東京都の防災施設についてまとめたレポートの一部である。文章中の[ ]にあてはまることばとして最も適当なもの、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

大都市では、地面の多くがアスファルトなどでおおわれています。

そのため、次の写真のような、[ ]が地下に設置され、災害からの人々の暮らしを守るために機能しています。

ア 崖崩れが発生したとき、一時的に土砂をためておく施設

イ 激しい雨が降ったとき、一時的に水をためておく施設

ウ 火山が噴火したとき、一時的に噴出物をためておく施設

エ 地震が発生したとき、一時的に人々が避難する施設

(3) 次の文章は、まさあきさんが図中の京都府のまちづくりについてまとめたレポートの一部である。

文章中の[ ] にあてはまる適当なことばを、「景観」「建物」の二つの語を用いて30字以内(読点を含む。)で書きなさい。

次の写真のように、府庁所在地である京都市では、[ ]を規制するなどの取り組みを行っています。

一方で、住民の生活や権利と、歴史や伝統を守ることを両立させることが課題となっています。

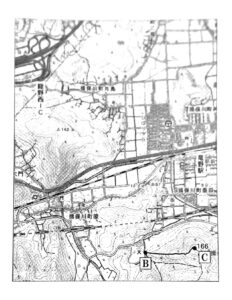

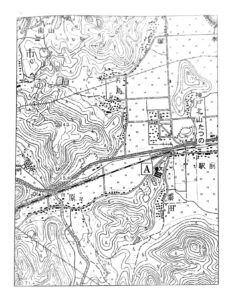

(4) 次のページの地形図1と地形図2は、それぞれ昭和48年及び令和2年発行の図中の兵庫県のある地域を示したものである。これらを見て、次の①、②

の問いに答えなさい

①次の文章は、れいこさんが地形図1と地形図2を比較して読み取ったことがらをまとめたレポートの一部である。

文章中の下線部ア~エのうち、内容が誤っているものを1つを選び、その符号を書きなさい。

地形図1に比べて地形図2では、交通網が整備され、開発も進んだことがわかります。

この地域では、竜野駅から見て、 ア 北西に高速道路が開通し、龍野西ICが作られました。また、この竜野駅の南側には、もともとあった鉄道に加えて、もう一つのイ鉄道が整備されました。

竜野駅の周辺では、住宅地が拡大し、ウ郵便局が設けられました。

さらに、地点A付近にあった小学校は、地点B付近に移転しました。

この地点Aと地点Bの間の直線距離は、エ1km以上あります。

②次の文は、地形図2中の地点Bから地点Cに向かう道を歩いて調査したときの様子をまとめたものである。「Ⅰ」、「Ⅱ」にあてはまる語の組み合わせとして最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

地形図1

地形図2

この道は、地点Bから地点Cに向かうと、全体的に[ Ⅰ ] になっていて、2つの地点間の標高差は[ Ⅱ ]です。

ア

Ⅰ : 上がり坂

Ⅱ : 100m以上

イ

Ⅰ : 上がり坂

Ⅱ : 100m未満

ウ

Ⅰ : 下り坂

Ⅱ : 100m以上

エ

Ⅰ : 下り坂

Ⅱ : 100m未満

(1) 静岡県

静岡県お茶で有名な中部地方の県は静岡県である。

(2) イ

この施設は、地下に設置されており、大量の雨水を溜めておくことができる。

(3) 例:歴史的な街並みや景観を守るために、建物の高さやデザイン

京都府のような古い町並みが残っているところでは、現代的な建物が乱立すると景観が損なわれる可能性があるため、それに対する規制が設けられることがある。このような規制をする条例を景観条例と呼ぶ。おおよその意味が正しければ正解。

(4) ①:エ ②:ア

①:縮尺が 1:25000 と言うことは、地図上の 1cm は実際の 25000cm つまり、250m ということである。あとは実際に距離を測ってみても 4cm(=1km)もないことが分かるのでエが間違い。

②:地図上に描かれている曲がった線は等高線である。166 と書かれた辺りを中心に線が描かれているため、そのあたりが山の頂上であることは分かる。さらに、等高線の中でも太い計曲線は、50m に一本引かれているが、BC 間には計曲線に加えて数本の等高線があるため、100m 以上であると分かる。

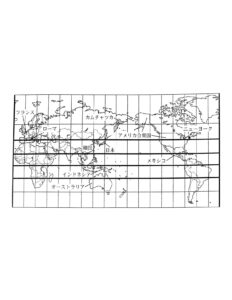

よしひろさんたちは、緯線と経線が直角に交わる下の地図を使って、世界の国々の様子について 学習した。これに関して、次の(1)~(5)の問いを答えなさい

(1)次の文章は、よしひろさんが、下の地図の特徴についてまとめたレポートの一部である。

文章中の[Ⅰ]にあてはまるものを、地図中のA~Dのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

また、[ Ⅱ ]にあてはまるものとして最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

地図中のA~Dの緯線のうち、赤道を表しているのは[Ⅰ]です。

また、この地図では、両端の太い経線が同じ経度を示しています。

地図中の細い経線は、[ Ⅱ ]ごとに引かれています。

ア 経度10度

イ 経度15度

ウ 経度20度

エ 経度25度

(2)下の詩は、地図中のカムチャッカ(地域)、メキシコ(国)、ニューヨーク(都市)及びローマ(都市)の様子をうたったものである。

また、次の文章は、その詩について、くみさんとしほさんが話し合っている場面の一部である。

文章中の[Ⅰ]、[Ⅱ]にあてはまる語の組み合わせとして最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

(著作権の都合により、詩省略。

谷川俊太郎「谷川俊太郎詩集 続」 より「朝のリレー」)

カムチャッカ・・・①

メキシコ・・・②

ニューヨーク・・・③

ローマ・・・④

くみ:詩に登場する4つの場所では、カムチャッカが最も1日の始まりが早い地点だね。

しほ:そうすると。①と②では、①のカムチャツカが水曜日の夜の23時だとしたら、②のメキシコでは[Ⅰ]曜日の朝ということになるね。

くみ:そうだね。③と④では、③のニューヨークが日曜日の夜の23時だとしたら、④のローマでは[Ⅱ]曜日の朝ということになるよ。

ア Ⅰ:水 Ⅱ:日

イ Ⅰ:水 Ⅱ:月

ウ Ⅰ:木 Ⅱ:日

エ Ⅰ:水 Ⅱ:月

(3) 次の文章は、かずやさんが、地図中のアメリカ合衆国の農業の様子についてまとめたレポートの一部である。

文章中の[Ⅰ]、[Ⅱ]にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、あとのア〜エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

およそ西経100度を境に、東側よりも西側は降水量が[Ⅰ]ため、主に放牧が行われています。

また、グレートプレーンズなどの内陸部では、右の写真のような円形の農地が見られます。

このような形になっているのは、[Ⅱ]しているからです。

ア Ⅰ:少ないⅡ:スプリンクラーで散水

イ Ⅰ:少ないⅡ:移動しながら家畜を飼育

ウ Ⅰ:多い Ⅱ:スプリンクラーで散水

エ Ⅰ:多いⅡ:移動しながら家畜を飼育

(4) 次の文章は、みのりさんが,地図中のオーストラリアの国旗についてまとめたレポートの一部である。文章中の[ ]に共通してあてはまる国名をカタカナで書きない

下のオーストラリアの国旗の左上には、[ ]の国旗が入っています。18世紀後半に

[ ]の植民地になったことで、オーストラリアには、ヨーロッパ系の移民が増加しました。その後、1970年代までは、ヨーロッパ系以外の移民は制限されましたが、現在ではアジア系の移民が増加し、アジアの国々との関係も強くなっています。

次の資料は、たかのりさんが、地図中の韓国、フランス、インドネシア及び日本の人口、固定電話及び移動電話の100人あたりの

契約数についてまとめたものである。

資料から読み取れることとして最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

資料 韓国、フランス、インドネシア及び日本の人口、固定電話及び移動電話の100人あたりの契約数

| 国名 | 人口 (千人) | 固定電話100人あたりの契約数(件) | 移動電話100人あたりの契約数(件) | ||||

| 2020年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | |

| 韓国 | 51845 | 54.6 | 57.6 | 46.5 | 56.6 | 102.5 | 137.5 |

| フランス | 64480 | 57.6 | 64.6 | 57.8 | 49.2 | 91.9 | 111.5 |

| インドネシア | 271858 | 3.1 | 16.9 | 3.5 | 1.7 | 87.4 | 130.0 |

| 日本 | 125245 | 48.6 | 51.0 | 49.0 | 52.4 | 95.9 | 154.2 |

ア 4か国すべてにおいて、2000年、2010年、2020年のすべての年で、固定話100人あたりの契約数よりも移動電話100人あたりの契約数の方が多い。

イ フランスは、2000年、2010年、2020年のすべての年で、固定竜話100人あたりの契約数と移動話100人あたりの契約数ともに、4か国中で最も多い。

ウ 2000年と2020年を比較すると、固定話100人あたりの契約数が減っている国は韓国のみで、移動話 100人あたりの契約数が最も増えている国はインドネシアである。

エ 人口と移動電話100人あたりの契約数から、2020年における国内の移動電話契約数を計算すると、移動電話契約数が最も多いのは、日本である。

(1) I:C II:ウ

I:赤道はアフリカ大陸のギニア湾あたり、インドネシアの北あたり、南米の上部あたりと覚えるとよい。

II:線が地図を何等分しているかを数えればよい。19 本の線で 18 等分されており(右端の線と左端の線は同じ)、地球の周囲は 360°なので、360°÷18=20

(2) イ

時間は東に行けば行くほど後になる。また、経度 15°で 1 時間変わるので、あとは経度がどれだけ変わったかを数えて 15 で割ればよい。

(3) ア

I:西経 100°を境とした降水量の差異について覚えていなくとも、放牧が行えるのは降水量が少ない地域だとわかれば解ける

II:このような仕組みをセンターピボットと言う。

(4) イギリス

(5) ウ

ア:2000 年の韓国が違う

イ:移動電話ではフランスは最大ではない

ウ:正しい

エ:実際に割り算してみてもよいが、インドネシアの方が人口が 2 倍以上多いにもかかわらず、件数差は 15%ほどしかないため、日本の方が総契約数が上回ることは無さそうだと推測できれば良い。

次のパネルA~Dは、たえさんたちが、「千葉県に関連する歴史上のことがら」をテーマに作成したものの一部である。

これに関して、あとの(1)~(5)の問いに答えなさい。

A: 宮ノ台式(みやのだいしき)土器

B: 上総国分尼寺(かずさこくぶんじ)跡

茂原市にある宮ノ台遺跡から出土した土器は、a 弥生時代中期の代表的

な土器であり、宮ノ台式土器と呼ばれる。

市原市にある上総国分尼寺跡は、b聖武(しょうむ)天皇の命で、国ごとに造られた国分尼寺の跡地である。

現在,復元された建物が建てられている。

C: 誕生寺(たんじょうじ)

B: 南総里見八犬伝(なんそうさとみはつけんでん)

日蓮(にちれん)は、c鎌倉時代に各地で仏教を学んだ後、日蓮宗を開いた。

鴨川市には、この地域で生まれた日蓮にちなんで、誕生寺が建てられている。

d江戸時代に滝沢馬琴(たきざわばきん)が書いた『南総里見八犬伝』は,千葉県南部を舞台とする長編小説である。

(1) パネルA中の下線部a の時代に起こった世界のことがらとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ア ナイル川流域で生まれたエジプト文明では、巨大なピラミッドが築かれた。

イ イタリア半島のローマは、領土を拡大し地中海一帯を支配し、ローマ帝国になった。

ウ 中国では、黄河(税)の流域に、すぐれた青銅器(だいどう)の文化をもつ(いん)という国がおこった。

エ チグリス川とユーフラテス川に挟まれたメソポタミアを,ハンムラビ王が統一した。

(2)パネルB中の下線部bに関連して、次の文章は、聖武天皇が行った政策について述べたものである。

人口の増加やひでり、洪水などの自然災害により耕作できない土地がでてくると、性別や身分に応じて与えられていた

[ ]が不足してきた。そこで、人々に開墾をすすめるために、聖武天皇の命令で、朝廷は743年に墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)を出した。

(3)パネルC中の下線部cの時代に起こったことがらを、次のア~エのうちから三つ選び、年代の古いものから順に並べ、その符号を書きなさい。

ア. 北条泰時(ほうじょうやすとき)は、武士の慣習に基づいて、御成敗式目(ごせいばいしきもく)(貞永式目(じょうえいしきもく))を定めた。

イ . 元(げん)の皇帝フビライ・ハンは、高麗(こうらい/コリョ)を従えた後、日本にも服属を要求してきた。

ウ. 後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)は、幕府を倒そうと兵を挙げたが、敗れて隠岐(おき)に流された。

エ. 白河(しらかわ)天皇は、天皇の位をゆずった後も、上皇として政治を動かす院政(いんせい)を行った。

(4)パネルD中の下線部dに関連して、次の文章は、江戸時代の改革について述べたものである。文章中の国に[Ⅰ]、[Ⅱ]にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

1841年,老中(ろうじゅう)の[Ⅰ]は、社会の安定と幕府の強化をめざして、天保(てんぼう)の改革を始めた。

その中で、[Ⅰ]は、物価の上昇をおさえるために、営業を独占していた[Ⅱ]を命じた

ア

Ⅰ : 水野忠邦(みずのただくに)

Ⅱ: 株仲間(かぶなかま)の解散

イ

Ⅰ :松平定信(まつだいらさだのぶ)

Ⅱ: 株仲間の解散

ウ

Ⅰ : 水野忠邦

Ⅱ: 座の廃止

エ

Ⅰ : 松平定信

Ⅱ: 座の廃止

(5) パネルD中の下線部dに関連して、次の文章は江戸時代の海外との交流について述べたものである。文章中の[ ]にあてはまる語として最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

江戸府が海外との交流を制限したため。当時の日本は、後に「鎖国」とよばれる状態だった。

しかし、長崎・薩摩(さつま)・対馬(つしま)・松前の4つの窓口を通じて、海外と交易が行われていた。

それぞれの窓口が、特定の相手と交易を行っており、対馬は[ ]交易を行っていた。

ア 蝦夷地(えぞち)

イ オランダ

ウ 琉球(りゅうきゅう)

イ 朝鮮

(1) イ

具体的な年代を知っていたらそれでよいが、知らなくとも、ア・ウ・エで記述されているのが世界最古とされる四大文明のことだと分かれば、イが

正解だと分かる。

(2) 口分田

(3) ウ→ア→イ

白河天皇(上皇)は平安時代の人。アの御成敗式目は 2 代執権北条義時の1232 年、イの元寇は 8 代執権北条時宗の 1274 年と 1281 年で、ウの承久

の乱も 2 代執権の義時の 1221 年。鎌倉時代は、誰が執権のときに起きたことかをセットで覚えられるとなおよい。

(4) ア

座は鎌倉時代から室町時代にかけての同業者団体のこと

(5) エ

下の略年表は、ひろさんが「近代日本医学の歴史」と関わりの深い北里柴三郎(きたさとしばさぶろう)について、まとめたものの一部である。これに関して、次の(1)~(5)の問いに答えなさい。

(1)略年表中の下線部aに関連して、次の文章は、1871年に派遣された使節団について述べたものである。文章中の[Ⅰ]、[Ⅱ]にあてはまる人物名の組み合わせとして最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

| 年代 | 北里柴三郎 略年表 |

| 1853 a1871 1886 1890 1894 1914 b1931 2019 | 熊本県阿蘇郡小国町(あそぐんおぐにこまち)に生まれる 医学所へ入学する ドイツに留学する 破傷風(はしょうふう)の血清療法(けっせいりょうほう)を確立する ベスト菌(きん)を発見する ↑ A ↓ 北里研究所を創立する ↑ B ↓ 78歳でなくなる c科学の発展などの面から、日本の近代化に大きく 貢献したことなどを理由に新千円札の図柄に北里柴三郎の肖像(しょうぞう)採用が決定される |

政府は、不平等条約の改正などを目的として、[Ⅰ]を代表(大使)とした大規模な使節団を派遣した。

使節団には、5人の女子留学生も同行し、最年少の[Ⅱ]は、アメリカで11年間の教育を受けた。

後に女子英学塾をつくり、女子教育に生涯をささげた。

ア

Ⅰ: 福沢諭吉(ふくざわゆきち)

Ⅱ: 津田梅子(つだうめこ)

イ

Ⅰ: 福沢諭吉(ふくざわゆきち)

Ⅱ: 樋口一葉(ひぐちいちよう)

ウ

Ⅰ: 岩倉具視(いわくらともみ)

Ⅱ: 津田梅子

エ

Ⅰ:岩倉具視

Ⅱ: 樋口一葉

(2) 略年表中のAの時期に起こったことがらを、次のアーエのうちから三つ選び、年代の古いものから順に並べ、その符号を書きなさい。

(2) 略年表中のAの時期に起こったことがらを、次のアーエのうちから三つ選び、年代の古いものから順に並べ。

ア 日本は韓国を併合して植民地とし。朝鮮総督府(そうとくふ)をおいて支配した。

イ 日本とイギリスは、協力してロシアに対抗するために、日英同盟を結んだ。

ウ 日本は中国に対して、二十一か条の要求を提出し、多くの要求を認めさせた。

エ ロシアは、ドイツ・フランスを誘って、遼東(りょうとう/リャオトン)半島(はんとう)を清に返すよう日本にせまった。

(3)次の文章は、略年表中のBの時期に起こったことがらについて述べたものである。

文章中の[Ⅰ]にあてはまる適当な語を書きなさい。

また、[Ⅱ]にあてはまる語として最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

第一次世界大戦後、アメリカの呼びかけで1921年から翌年にかけて[Ⅰ]会議が開かれ、[Ⅱ]の主権尊重と領土の保護が確認された。

この結果、日本が得た山東(さんとう/シャントン)省の権益が、[Ⅱ]に返還された。

ア ソ連

イ 朝鮮

ウ ドイツ

工 中国

(4) 略年表中の下線部bに関連して、次の文章は、1931年に起こった満州事変(まんしゅうじへん)について述べたものである。

文章中の[ ]にあてはまる適当なことばを、「元首」「実権」の二つの語を用いて20字以内(読点を含む。)で書きなさい。

1931年、満州に駐留していた日本の軍隊は、南満州鉄道の線路を爆破し、これを中国側が行ったことだと主張して攻撃を始め、満州の大部分を占領した。

その後、1932年につくられた満州国は、清の[ ]が握った満州国には、不景気が続く日本から、多数の農民が集団で移住した。

(5)略年表中下線部cに関連して、次の文章は、ひろとさんが、科学の発展に関することがらについてまとめたレポートの一部である。文章中の

[ ]に共通してあてはまる都府県名として最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

1970年に「人類の進歩と調和」をテーマとして、[ ]で開催された日本万国(ばんこく)博覧会(万国博覧会)には、77か国が参加し、

当時の日本の発展と科学技術力を世界に示す場となった。

そして、2025年に再び、[ ]で、100か国以上が参加する日本国際博覧会を開催することが決定され準備が進められている。

ア 福岡県

イ 大阪府

ウ 愛知県

エ 東京都

(1) ウ

(2) エ→イ→ア

二十一か条の要求は、第一次世界大戦中の 1915 年。1914 年に第一次世界大戦が起きたことくらいは覚えておく必要がある。ロシアがエの三国干

渉をしてきたことに対抗して、イが発生してロシアと日英の対立が決定的になり日露戦争が発生した。日露戦争の結果として朝鮮併合があり、朝鮮

総督府が設置された。

(3) I:ワシントン会議 II:エ

(4) 例:最後の皇帝を元首としたが、実権は日本

おおよそ同じ内容が書かれていればよい。

(5) イ

次の文章を読み、あとの(1)~(3)の問いに答えなさい。

令和4年4月の成人年齢引き下げにより、18歳と19歳の若者は、成人として自らの意思で契約することができるようになりました。

若者をねらった消費者トラブルに巻き込まれないために、未成年のうちからa消費者保護に関するしくみやりb金融などの経済に関する知識を学んでいくことが必要です。

c多くの情報を適切に処理し、さまざまな知識を身に付けることは、自分の身を守るだけでなく、公正で公平な社会を築くための力にもなります。

(1) 下線部aに関連して、次のカードは、あおいさんが、消費者保護について学習するために使用したものである。

カードの表面には消費者保護に関する制度や法律の名称を、裏面にはその説明が書かれている。

このカードの表面に書いてあるものとして最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

あおいさんの作成したカード(裏面)

国や地方公共団体の責務として,消費者の保護や消費者が自立的に消費活動を行えるように支援を定めたもの。

ア クーリング・オフ制度

イ 消費者契約法

ウ 製造物責任法(PL法)

エ 消費者基本法

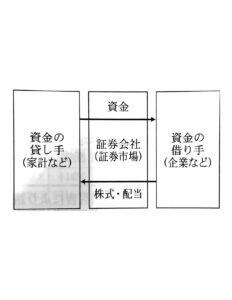

(2)下線部bに関連して、次の文章はわたるさんが、金融のしくみについてまとめたレポートの一部である。

文章中の[ ]にあてはまる最も適当な語を漢字4字で書きなさい。

左の図は、金融のしくみの一つを表したものです。このように企業が株式を発行して、家計などから資金を得ることを[ ]といいます。

(3)下線部cに関連して、下の資料1は、社会科の授業で、ゆきおさんたちが「消費者は商品やサービスを購入する際にどこから情報を得ているのか」をテーマに調べたものであり、資料2は、資料1の[A]〜[D]を年齢階級別にまとめたものである。

また、資料3は、資料1と資料2から読み取ったことがらをまとめたものの一部である。資料1と資料2中の[ A ]~[ D ]には、それぞれ共通した項目があてはまる。

[ A ]~[ D ]にあてはまる項目として最も適当なものを,あとのア~エのうちからそれぞれ一つずつ選び、その符号を書きなさい。

資料1 商品やサービスの購入を検討する際、情報を得ているものとして選択した割合(複数回答)

資料2 資料1のA~Dの項目を選択した割合について年齢階級別にまとめたもの

| [ A ] | [ B ] | [ C ] | [ D ] | |

| 15~19歳 | 45.4(%) | 52.1(%) | 18.3(%) | 60.0(%) |

| 20~19歳 | 60.3(%) | 50.8(%) | 19.0(%) | 57.9(%) |

| 30~19歳 | 66.1(%) | 55.5(%) | 29.7(%) | 56.6(%) |

| 40~19歳 | 67.2(%) | 58.0(%) | 37.7(%) | 52.9(%) |

| 50~19歳 | 66.4(%) | 66.8(%) | 54.2(%) | 48.6(%) |

| 60~19歳 | 66.1(%) | 69.8(%) | 64.3(%) | 35.0(%) |

| 70~19歳 | 60.4(%) | 67.8(%) | 72.0(%) | 16.1(%) |

| 80歳以上 | 54.8(%) | 66.2(%) | 72.6(%) | 5.5(%) |

資料3 資料1及び資料2から読み取ったことをまとめたものの一部

・「テレビ・ラジオの番組・広告」の割合は、資料1でみると「インターネット上の広告」より高く、資料2でみると、65%以上の割合で選択されている年齢階級が4つある。

・「店頭・店員」の割合は、資料1でみると「新聞・雑誌等の記事・広告」より高く、資料2でみると、40歳以上は年齢階級が高くなるほど選択される割合が下がっている。

・「インターネット上の広告」の割合は、資料1でみると、「店頭・店員」より低く、資料2でみると、20歳以上50歳未満の年齢階級では50%以上60%未満の割合で選択されている。

・「新聞・雑誌等の記事・広告」の割合は、資料1でみると、「テレビ・ラジオの番組・広告」より低く、資料2でみると、年齢階級が高くなるほど選択している割合が高い。

ア テレビ・ラジオの番組・広告

イ 店頭・店員

ウ インターネット上の広告

工 新聞・雑誌等の記事・広告

(1) エ

(2) 直接金融

企業が株式などを用いて投資家から直接お金を調達することを直接金融、投資家から銀行など介してお金を調達することを間接金融という。

(3) A:イ B:ア C:エ D:ウ

次の文章を読み、あとの(1)~(3)の問いに答えなさい。

a 人権は誰もが生まれながらにもつ権利です。

日本国憲法では、自由権・社会権・参政権・請求権などを基本的人権として定めています。

また、社会の変化とともに、b新しい人権を認める必要が生まれました。

c国会においても新しい人権のあり方について、議論されています。

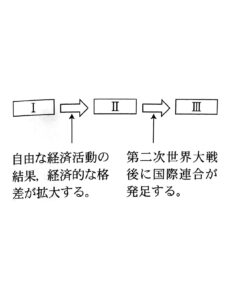

(1) 下線部aに関連して、次の文は、こうたさんが、人権思想の発展についてまとめたレポートの一部である。

図中の[Ⅰ]~[Ⅲ]にあてはまる文として最も適当なものを、あとのア〜ウのうちからそれぞれ一つずつ選び,その符号を書きなさい。

左の図は、人権思想がどのように発展したのかを示しており、私たちのもつ基本的人権は、長い歴史の中で獲得されたものです。

ア 国王が支配する専制的な政治が、市民革命によって倒され、表現の自由や宿仰の自由などの自由権、身分制度を否定する平等権が保障される。

イ すべての人に、人権があることを明記した世界人権宣言が採択され、各国における人権保障の基準となる。

ウ すべての人が、人間らしく生活できるように保障することも国家の役割だと考えられ、社会権が認められるようになる。

(2) 下線部bに関連して、次の文章は、みつおさんが新しい人権についてまとめたレポートの一部である。

文章中[ ]にあてはまる適当な語を漢字4字で書きなさい

主権者として政治に関する判断をするために、国や地方自治体の活動を知る必要がある。

そのために「知る権利」が認められ、この権利に基づき、国民は国や地方自治体が作成し保存している公文書などを見ることができる。

このしくみを[ ]制度という。

(3) 下線部cに関連して、次の資料は、社会科の授業で、ゆきさんたちの班が作成した国会と国政選挙についてまとめたものの一部である。

資料1と資料2を参考に、第206回国会が特別会(特別国会)である理由を、「30日以内」の語を用いて40字以内(句読点を含む。)で書きなさい

資料1 国会の種類と期間

| 国会 | 国会の種類 | 期間 |

| 第205回国会 | 臨時会 | 令和3年10月4日~令和3年10月14日 (衆議院解散) |

| 第206回国会 | 特別会 | 令和3年11月10日4令和3年11月12日 |

| 第207回国会 | 臨時会 | 令和3年12月6日~令和3年12月21日 |

| 第208回国会 | 常会 | 令和4年1月17日~令和4年6月15日 |

| 第209回国会 | 臨時会 | 令和4年8月3日~令和4年8月5日 |

資料2 国政選挙

| 選挙 | 投票日 |

| 第49回衆議院総選挙 | 令和3年10月31日 |

| 第26回参議院通常選挙 | 令和4年7月10日 |

(1) ア→ウ→イ

個人の尊重がだんだん進んでいく順番に並び替えればよい。

(2) 情報公開

(3) 衆議院の解散による衆議院議員総選挙の日から 30 日以内に召集されているから。

大体の内容が正しければよい。臨時会は衆議院議員総選挙から 30 日以内に召集されることが憲法で規定されている。

次の文は、社会科の授業で、「地域主義(地域統合)について考えよう」をテーマに話し合いを行ったときに出た生徒の意見の一部である。

これに関して、あとの(1)(2)の間いに答えなさい。

経済分野だけでなく、その他のさまざまな課題に連携して取り組んでいくためにも積極的にa特定の地域の国々との協力関係を強化していく必要があると考えます。

EUでは、加盟国内の経済格差などのさまざまな課題があり、多国間で統合していくことのデメリットもあるため、地域の国々とのb連携は慎重に進めていく必要があると考えます。

(1) 下線部aに関連して、次の表は、生徒が地域主義(地域統合)についてまとめたレポートの一部である。

表中のⅠ~Ⅳにあてはまる地域として最も適当なものを、あとのア〜エのうちからそれぞれ一つずつ選び,その符号を書きなさい。

| 地域 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |

| 地域主義 (地域統合) | ASEAN | APEC | USMCA | MERCOSUR |

ア 北アメリカ

イ 南アメリカ

エ アジア・太平洋

エ 東南アジア

(2) 下線部bに関連して、次の文章は、日本が他の国々と経済的な連携を深めるために、結ばれた協定についてまとめたものである。

文章中の[ ]に共通してあてはまる最も適当な語を、アルファベットの大文字3字で書きなさい

当初は太平洋を囲む国々を中心とした12か国で

[ ]協定の発効を目指していたが、2017年にアメリカ合楽国が離脱した。

しかし、2018年に日本も含めた11か国が合意して[ ]11協定を新たに調印し、貿易の自由化など経済的なつながりを加盟国内で強めています。

(1) I:エ II:ウ III:ア IV:イ

(2) TPP

家庭教師のやる気アシストは、静岡県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせていただき、合格に導いています。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。