和歌山県の2022年3月実施の令和4年度(2022年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

今年の和歌山県の理科は5つの大問から構成され、1つが小問集合、4つが生物・地学・物理・化学の4分野からそれぞれ出題されます。

難易度としては標準です。範囲こそ広範囲から出題されますが、教科書レベルの知識があれば十分に太刀打ちできる難易度になっていると思います。

和美さんたちのクラスでは,理科の授業で,グループごとにテーマを設定して調べ学習に取り組んだ。

次の[問1],[問2]に答えなさい。

[問1]次の文は,和美さんが,「光」について調べ,まとめたものの一部である。下の(1)~(4)に答えなさい。

太陽や蛍光灯,燃えている①ろうそくのように,自ら光を発する物体を光源という。光源から出た光は四方八方に広がりながら,直進する。しかし,太陽の光によるブラインドの影(図1)を見ると光が平行に進んでいるように見える。これは光源である太陽が【 X 】ためである。

月やりんご,教科書のように,自ら光を出さない物体が見えるのは,光源から出た光が,物体の表面で【 Y 】し,その一部が私たちの②目に届くからである。

③真っ暗で光がないところでは,そこに物体があったとしても目で見て確認することはできない。

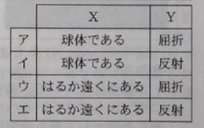

(1)文中の【 X 】,【 Y 】にあてはまる語句の組み合わせとして最も適切なものを,右のア~エの中から1つ選んで,その記号を書きなさい。

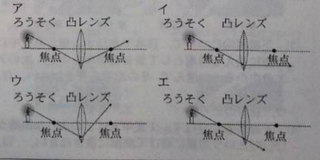

(2)下線部①について,ろうそくから出た光のうち,焦点を通って凸レンズに入った光の進み方を模式的に表した図として最も適切なものを,次のア~エの中から1つ選んで,その記号を書きなさい。

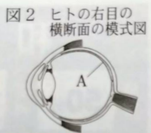

(3)下線部②について,図2はヒトの右目の断面図を模式的に表したものである。図2中のAは,物体から届いた光が像を結ぶ部分である。この部分を何というか,書きなさい。

(4)下線部③について,暗いところから急に明るいところに移動するとき,無意識に瞳の大きさが変化する。この時,瞳の大きさは「大きくなる」か,「小さくなる」か,どちらかを書きなさい。また,瞳の大きさの変化のように無意識に起こる反応を述べた文として最も適切なものを,次のア~エから1つ選んで,その記号を書きなさい。

ア 熱いものに触れたとき,思わず手を引っ込めた。

イ 短距離走でピストルがなったので,素早くスタートを切った。

ウ 目覚まし時計がなったとき,とっさに音を止めた。

[問2]次の文は,紀夫さんが,「太陽系の天体と銀河系」について調べ,まとめたものの一部である。下の(1)~(4)に答えなさい。

太陽は,自ら光や熱を出して輝く恒星で,主に水素や④ヘリウムでできている。一方,金星は,太陽の光を受けることで輝いている惑星である。近世の大気の主な成分は【 Z 】であり,その温室効果もあって金星の表面は約460℃と高温になっている。

太陽だけでなく,⑤オリオン座(図3)のような星座を形作る星々も,その多くが恒星である。太陽系の外側には,約200億語の恒星が銀河系とよばれる集団を形成している。(図4)。太陽系のは銀河系の一員であり,夜空に見られる天の川はこの銀河系を内側から見た姿である。

地上から見たとき,天球上で隣り合っているように見える星々も,その間の実際の距離は非常に大きい値である。そのため,天体間の距離を表すときには⑥光年という単位が用いられる。

(1)文中の【 Z 】にあてはまる適切な物質の名称を書きなさい。

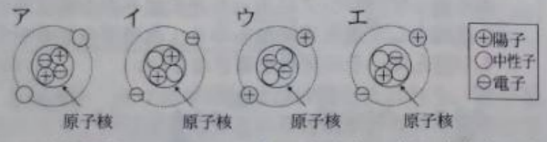

(2)下線部④について,陽子,中性子,電子それぞれ2つずつからできているヘリウム原子の構造を模式的に表した図として最も適切なものを,次のア~エの中から1つ選んで,その記号を書きなさい。

(3) 下線部⑤について,日本でオリオン座が真夜中に南の空に見える時期として最も適切なものを,次のア~エの中から1つ選んで,その記号を書きなさい。

ア 春分のころ イ 夏至のころ

ウ 秋分のころ エ 冬至のころ

(4) 下線部⑥について,1光年とはどのような距離か。「光が」という言葉に続けて簡潔に書きなさい。

問1

⑴ 【正答 エ】

物体の表面で反射した光の一部が、目に届くことで物体を見ている。

⑵ 【正答 イ】

焦点を通って凸レンズに入った光は,光軸に平行に進む。

⑶ 【正答 網膜】

⑷ 【正答 (瞳の大きさ)小さくなる (記号)ア】

目に入る光の量を少なくするために,瞳の大きさは小さくなる。イとウは,無意識に行ったものではないので,反射とは言えない。

問2

⑴ 【正答 二酸化炭素】

⑵ 【正答 イ】

原子核の中には中性子と陽子があり,この原子核の周りを電子がまわっている。

⑶ 【正答 エ】

⑷ 【正答 (例)(光が)1年間に進む距離。】

和也さんたちのクラスでは,理科の授業で,グループごとにテーマを設定して調べ学習や実験を行った。次の[問1],[問2]に答えなさい。

[問1]次の文は,和也さんが「生物どうしのつながりと体のつくり」について調べ,まとめたものの一部である。下の(1)~(4)に答えなさい。

ある地域に生息する動物や植物などのすべての生物と,それらをとり巻く環境をひとつのまとまりとしてとらえたものを【 X 】という。その中では,多様な生物がそれぞれたがいにかかわり合っている。

植物は,光合成によって自ら①有機物をつくり出すため,生産者と呼ばれる。これに対して,②他の生物を食べることで有機物を得る生物は消費者とよばれる。このほか,生物のふんや遺骸などの有機物を無機物に分解する菌類や細菌類などは分解者と呼ばれる。

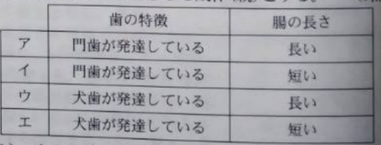

これらの生物のうち,消費者である肉食動物や草食動物はそれぞれの生活にあった特徴のある体のつくりをしている。例えば,ライオンとシマウマでは,目のつき方の違いにより視野と立体的に見える範囲が異なっている。また,③歯の特徴や腸の長さなどにも違いがみられる。

(1)文中の【 X 】にあてはまる適切な語を書きなさい。

(2)下線部①について,有機物に分類される物質として適切なものを,次のア~エの中からすべて選んで,その記号を書きなさい。

ア、酸素 イ、タンパク質 ウ、でんぷん エ、水

(3)下線部②について,生物同士は食べる・食べられるという関係でつながっている。このような生物同士のつながりを何というか,書きなさい。

(4)下線部③について,ライオンの歯の特徴と腸の長さを,シマウマと比較したときの組み合わせとして最も適切なものを,次のア~エの中からひとつ選んで,その記号を書きなさい。ただし,比較するライオンとシマウマはどちらも生体(親)とする。

[問2] 次の文は,美紀さんが「消化」について学習したことをもとに実験を行い,レポートにまとめたものの一部である。あとの(1)~(4)に答えなさい。

【学んだこと】

動物は,植物からエネルギーのもととなる炭水化物や脂肪などの栄養分をとっているが,これらの栄養分はそのまま吸収できない。胆汁以外の消化液には【 Y 】が含まれ,消火に関する重要なはたらきをしている。

【課題】

消化液の1つであるだ液にはどのようなはたらきがあるのだろうか。

【方法】

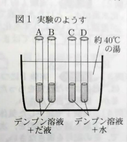

(ⅰ)試験管Aと試験管Bにデンプン溶液とだ液,試験管Cと試験管Dにデンプン溶液と水を入れてよく振って混ぜた後,約40℃の湯の中に5~10分間入れた。(図1)

(ⅱ)試験管A,Cそれぞれにヨウ素液を2,3滴加え,色の変化を観察した。

(ⅲ)試験管B,Dそれぞれにベネジクト溶液を少量加え,④沸騰石を入れて加熱し,色の変化を観察した。

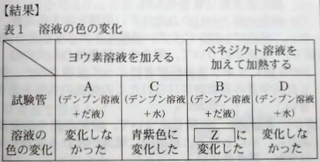

(ⅳ)(ⅱ),(ⅲ)の溶液の色の変化を表1にまとめた。

【わかったこと】

ヨウ素溶液を加えたときの試験管Aと試験管Cの結果から,だ液によって,[ a ]ことがわかる。

ベネジクト溶液を加えて加熱したときの試験管Bと試験管Dの結果から,だ液によって,[ b ]ことがわかる。

(1) 文中の【 Y 】にあてはまる適切な語を書きなさい。

(2)下線部④について,沸騰石を入れる理由を簡潔に書きなさい。

(3) 表1中の【 Z 】にあてはまる色として最も適切なものを,次のア~エの中から1つ選んで,その記号を書きなさい。

ア. 黄色

イ. 赤褐色

ウ. 白色

エ. 緑色

(4)【わかったこと】の【 a 】,【 b 】にあてはまる適切な内容を,それぞれ簡潔に書きなさい。

⑴ 【正答 生態系】

⑵ 【正答 イ,ウ】

有機物は,炭素を含んだ物質のこと。

⑶ 【正答 食物連鎖】

(4) 【正答 エ】

肉を嚙みちぎれるように犬歯が発達している。肉は植物に比べて消化しやいため,草食動物に比べて腸が短い。

問2

⑴ 【正答 消化酵素(酵素)】

⑵ 【正答 (例)突沸を防ぐため。(急な沸騰することを防ぐため。)】

⑶ 【正答 イ】

ベネジクト液は,糖と反応し青色から赤褐色に変化する。

(4) 【正答 a.(例)デンプンがなくなった

b.(例)糖ができた】

次の文は,和夫さんが「大地の変化」について調べ,まとめたものの一部である。後の問の[問1]~[問8]に答えなさい。

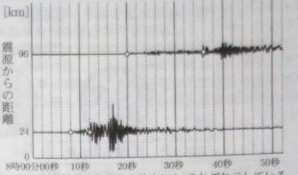

➀地震は,プレートの運動によって,プレート境界が急に動いたり,プレート内部で断層ができたりすることで起こる。②過去にできた断層が再び動いたりすることで起こる。地震の揺れを地震計で記録すると,③はじめに小刻みなゆれ(初期微動)が記録され,その後に大きなゆれ(主要動)が記録される(図1)。

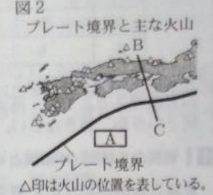

地震が発生しやすい地域や④火山が多く分布する地域は,プレートどうしが接する境界付近にあることが多い。プレート境界に位置する日本列島は,大地の活動が活発な地域であるといえる(図2)。

私たちは,長い年月の間,大地からさまざまな恵みを受けている。しかし,大地の活動が一時的に活発になると,⑤災害がもたらされることもある。

[問1] 下線部①について,次の文は,ある日の10時53分頃に発生した地震について発表された地震情報の一部である。【 X 】にあてはまる適切な語を書きなさい。

10時53分頃,地震がありました。震源の深さは10㎞,地震の規模を表す【 X 】の値は4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。

[問2]下線部②について,今後も活動する可能性がある断層を何というか,書きなさい。

[問3]下線部③について,初期微動継続時間の長さと震源からの距離はどのような関係にあるか,簡潔に書きなさい。

[問4]図1は,ある日の8時頃に発生した地震について,震源から24㎞地点と96㎞地点の地震計の記録をまとめたものである。この地震のP波が伝わる速さは何㎞/sか,書きなさい。

ただし,P波の伝わる速さは一定とする。

[問5]図2中の【 A 】部にあてはまる海洋プレートの名称を書きなさい。

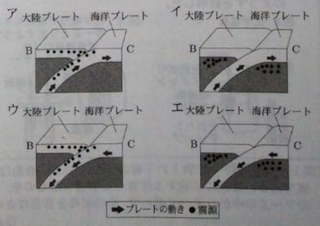

[問6]図2中のBーCの断面の様子とプレートの動き(➡),震源(●)の分布を模式的に表した図として,最も適切なものを,次のア~エから1つ選んで,その記号を書きなさい。

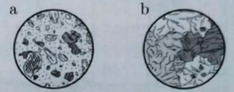

[問7]下線部④について,ある火山の溶岩を観察したところ,長石や角閃石などの斑晶を含む斑状組織がみられた。斑状組織を表すスケッチは次のa,bのどちらか。また,この溶岩をつくる岩石の名称は何か。スケッチと岩石の名称の組み合わせとして最も適切なものを,下のア~エから1つ選んで,その記号を書きなさい。

[問8]下線部⑤について,溶岩の破片や火山灰が,高温の火山ガスとともに,高速で山の斜面を流れ下る現象を何というか。

問1【正答 マグニチュード(M)】

問2【正答 活断層】

問3【正答 (例)初期微動継続時間が長いほど,震源からの距離が大きい。(初期微動継続時間は,震源からの距離に比例して長くなる。)】

震源では,初期微動をおこすP波と主要動をおこすS波が同時に発生するが,P波のほうが伝わる速さが速いため,距離が遠くなるほどP波とS波が届く時間の差が大きくなる。

問4【正答 6.0km/s】

震源からそれぞれの地点にP波が届くまでの時間は,24㎞地点では8秒,96㎞地点では20秒であった。この2つの地点は,96㎞-24㎞=72㎞差があり,P波が届いた時間は,20秒-8秒=12謬の差がある。よって、この地震のP波が伝わる速さは,72㎞÷12秒=6.0㎞/秒となる。

問5【正答 フィリピン海プレート】

問6【正答 ウ】

海洋プレートは,大陸プレートの下に沈み込むように移動している。

問7【正答 ア】

斑状組織は,安山岩のような火山岩にみられるつくり。

問8【正答 火砕流】

金属と水溶液の反応に関する実験Ⅰ,実験Ⅱを行った。次の[問1]~[問8]に答えなさい。

実験Ⅰ. 「亜鉛にうすい塩酸を加える実験」

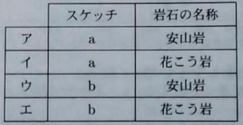

(ⅰ)図1のように,試験管Aに①亜鉛を入れ,うすい②塩酸を加えて液体を発生させた。はじめに出てきた期待を試験管1本分捨てたあと,試験管Bに期待を集め,水中でゴム栓をしてとり出した。

(ⅱ)図2のように,試験管Bの口に火のついたマッチを近づけ,試験管Bのゴム栓を外すと,音を立てて燃えた。

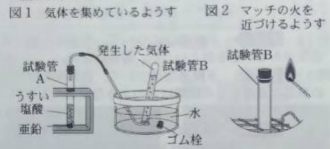

実験Ⅱ. 「化学電池のしくみを調べる実験」

(ⅰ)うすい硫酸亜鉛水溶液を入れたビーカーに亜鉛版を入れた。

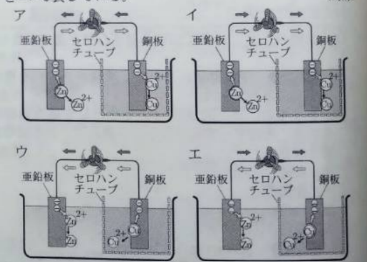

(ⅱ)(ⅰ)で用意したビーカーに硫酸銅水溶液と銅板を入れたセロハンチューブを入れ,図3のような化学電池をつくった。

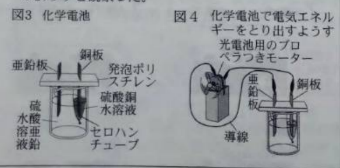

(ⅲ)図4のように(ⅱ)でつくった化学電池と光電池用のプロペラつきモーターを導線でつなぎ,しばらく電流を流して,プロペラの動きとそれぞれの金属板の様子を観察した。

[問1]実験Ⅰの下線部①について,亜鉛は金属である。金属に共通する性質として適切なものを,次のア~エからすべて選んで,その記号を書きなさい。

ア. 磁石につく。

イ. 熱を伝えにくい。

ウ. 電気をよく通す。

エ. みがくと特有の光沢が出る。

[問2]実験Ⅰの下線部②について,塩酸は塩化水素が水にとけた水溶液である。次の式は,塩化水素が電離している様子を化学式を使って表している。【 X 】,【 Y 】にあてはまるイオンの化学式を書きなさい。

HCl → 【 X 】 + 【 Y 】

[問3]実験Ⅰについて,図1の気体の集め方は,どのような性質をもった気体を集めるのに適しているか,完結に書きなさい。

[問4]実験Ⅰで発生した気体と同じ気体が発生する実験として最も適切なものを,次のア~エの中から1つ選んで,その記号を書きなさい。

ア.うすい水酸化ナトリウム水溶液を電気分解する実験。

イ.酸化銀を熱分解する実験。

ウ.炭酸水素ナトリウムにうすい塩酸を加える実験。

エ.二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加える実験。

[問5]実験Ⅱについて,図3の化学電池のしくみは,約200年前にイギリスの科学者によって発明された。発明した科学者の名前がつけられたこの電池の名称を書きなさい。

[問6]実験Ⅱについて,硫酸亜鉛や硫酸銅のように,水にとけると水溶液に電流が流れる物質を何というか,書きなさい。

[問7]実験Ⅱ(ⅲ)について,亜鉛版や銅板の表面での反応のようすと電流の向きや電子の移動の向きを模式的に表した図として最も適切な次のア~エの中から1つ選んで,その記号を書きなさい。ただし,電流の向きを➡,電子の移動の向きを⇨,電子を⊖,原子がイオンになったり,イオンが原子になったりする様子を→で表している。

[問8]次の文は,実験Ⅱにおけるセロハンチューブの役割を説明したものである。【 Z 】にあてはまる適切な内容を書きなさい。ただし,「イオン」という語を用いること。

セロハンチューブには,2種類の水溶液がすぐに混ざらないようにする役割と,【 Z 】ことで電流を流し続ける役割がある。

問1【正答 ウ,エ】

金属の特徴に,伝導性,金属光沢,展性・延性などがある。

問2【正答 X.H⁺ Y.Cl⁻】

問3【正答 (例)水に溶けにくい性質。】

問4【正答 ア】

イ,エは酸素,ウは二酸化炭素が発生する。

問5【正答 ダニエル電池】

問6【正答 電解質】

問7【正答 ア】

亜鉛版で亜鉛がイオン化し電子を放出する。この電子は銅板へ移動する。この時,電流は電子と反対方向の銅板から亜鉛版の方向へ移動する。

問8【正答 (例)イオンを通過させる。】

硫酸イオンがチューブの外へ,亜鉛イオンがチューブの中へ移動し,溶液中の電気的な偏りを解消する役割を果たしている。

仕事やエネルギーに関する実験Ⅰ~実験Ⅲを行った。あとの[問1]~[問7]に答えなさい。ただし,質量100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとし,実験で用いる糸やばねばかりの質量,糸の伸び,台車と斜面の間の摩擦はないものとする。

実験Ⅰ.「仕事について調べる実験」

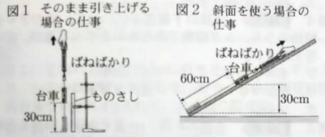

(ⅰ)質量500gの台車を,真上にゆっくりと一定の速さで,30㎝そのまま引き上げる①仕事を行った(図1)。

(ⅱ)質量500gの台車を,なめらかな斜面に沿って平行に60㎝引き,もとの高さから30㎝の高さまでゆっくりと一定の速さで引き上げる仕事を行った(図2)。

実験Ⅱ.「エネルギーの変換について調べる実験」

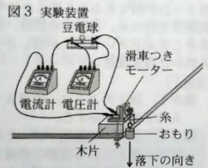

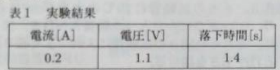

(ⅰ)床から2.0㎝の高さに設置された台に滑車つきモーターを固定し,豆電球,電圧計を使って図3のような回路をつくり,滑車に質量55gのおもりを糸でとりつけた。

(ⅱ)おもりを床から2.0㎝の高さまで巻き上げた後,床まで落下させて発電し,ある程度安定したときの電流と電圧の値を読み取った。

また,そのときの落下時間も測定した。

(ⅲ)(ⅱ)の操作を5回行い,測定結果の平均値を表1にまとめた。

【わかったこと】

床から2.0㎝の高さにある質量55gのおもりの位置エネルギー1.1Jのうち,【 X 】%が豆電球を光らせる電気エネルギーに変換されたと考えられる。このことから,②おもりの位置エネルギーがすべて電気エネルギーに変換されないことがわかった。

実験Ⅲ.「小球のエネルギーと運動エネルギーについて調べる実験」

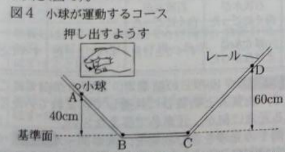

(ⅰ)レールを用意し,小球を転がすためのコースをつくった(図4)。

(ⅱ)BCの高さの基準(基準面)として,高さ40㎝の点Aより数㎝高いレール上に小球を置き,斜面を下る向きに小球を指で押し出した。小球はレールに沿って点a,点B,点Cの順に通過して最高点の点Dに達した。

[問1] 実験Iの下線部①について,仕事の単位には[J]を用いる。この単位のよみをカタカナで書きなさい。

[問2] 実験Ⅰ(ⅱ)のとき,ばねばかりの示す力の大きさは何Nか。書きなさい。

[問3] 実験Ⅰ(ⅱ)の仕事にかかった時間は(ⅰ)のときの時間に対して2倍の時間であった。(ⅱ)の仕事率は(ⅰ)の仕事率の何倍か。最も適切なものを,次のア~オの中から1つ選んで,その記号を書きなさい。

ア.1/4倍 イ.1/2倍 ウ.1倍

エ.2倍 オ.4倍

[問4] 実験Ⅱの【わかったこと】の【 X 】にあてはまる適切な数値を書きなさい。

[問5] 実験Ⅱの下線部②について,その理由を「おもりの位置エネルギーの一部が」という言葉に続けて簡潔に書きなさい。

[問6] 実験Ⅱについて,位置エネルギーを利用して電気エネルギーを生み出す発電方法として最も適切なものを,次のア~エの中から1つ選んで,その記号を書きなさい。

ア.火力発電 イ.原子力発電

ウ.水力発電 エ.風力発電

[問7] 実験Ⅲについて,次の(1),(2)に答えなさい。

(1) 位置エネルギーと運動エネルギーの和を何というか,書きなさい。

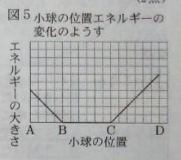

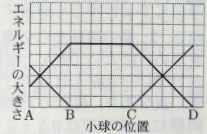

(2) 図5は,レール上を点A~点Dまで運動する小球の位置エネルギーの変化のようすを表したものである。このときの点A~点Dまでの小球の運動エネルギーの変化のようすを,図5に書き入れなさい。ただし,空気の抵抗や小球とレール間の摩擦はないものとする。

問1【正答 ジュール】

問2【正答 2.5N】

質量500g(=5N)の台車を30㎝(=0.3m)引き上げたので,5×0.3=1.5Nとなる。

問3【正答 イ】

問4【正答 28】

問5【正答 (例)(おもりの位置のエネルギーの一部が)熱や音などのエネルギーに変換されたため。(電気エネルギー以外のエネルギーに変換されたため。)】

問6【正答 ウ】

問7

(1) 【正答 力学的エネルギー】

(2) 【正答 右図】

小球が点Dにあるとき位置エネルギーが最高になり,運動エネルギーは0となる。

この小球のもつ力学的エネルギーは6であるので,ほかの点も位置エネルギーと運動エネルギーの和が6になるように作図する。

家庭教師のやる気アシストは、過去の入試問題も分析し和歌山県の入試問題の傾向やチェックポイントなどをまとめて、受験対策を行っています。

家庭教師のやる気アシストは高校受験に強い家庭教師!昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました!その 高い合格率の秘訣は、過去問を分析した対策や指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストなら、お子さんの志望校に合わせた指導で合格まで全力でサポートさせて頂きます!

受験当日までの限られた時間です。少しでも気になった方は、すぐにお問合せ下さい!

1日でも早く対策を始めることが合格への近道です。

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。