環境問題について調べていくときに出てくる言葉で「酸性雨」ってありますよね。この酸性って何だか考えたことがありますか?

また、「アルカリイオン水」のようにアルカリという言葉があるのも知っている人が多いと思いますが、これって何でしょうか。

今回は、酸性・アルカリ性って何?ということについて、基本的な部分について解説していきます!

教科書的に答えると、酸は水溶液中で酸性を示すものです。

??って感じだと思いますので、今は「へ~」と読み飛ばしてもらって構いません。(第3段落で詳しく説明していきます)

それよりも大切になってくるのが具体的にどんなものが酸性を示すのかです。

実際に見てみましょう。

代表的なものは塩酸です。他にも炭酸、お酢(酢酸)、レモン汁(クエン酸)が挙げられます。イメージとしては「すっぱい」ですね。

覚え方は名前を見ると一目瞭然です。「酸」とついているものが水溶液中で酸性を示すと覚えておくと良いです。

教科書的に答えると、アルカリは水溶液中でアルカリ性を示すものです。

??って感じだと思いますので、(以下略)

こちらも代表的なものを見てみましょう!

水酸化ナトリウム、アンモニア水(水酸化アンモニウム)、石灰水(水酸化カルシウム)、石鹸水などが挙げられます。イメージは僕的には「ヌメヌメ」です。

こちらは酸性と違って一目では分からないものが多いですが、「水酸化」とついているものが水溶液中でアルカリ性を示すと覚えておきましょう。

酸・アルカリのどちらにも属さない独立遊軍!というと聞こえはいいですが、丁度バランスが取れた性質を示す時を中性と呼びます。

代表的なものだと、食塩水や砂糖水などが挙げられます。当然ですがただの水も中性です。

ココがよくテストで出てくるポイントになるのですが、実験による見分け方がとても大切です!主に以下の2つが用いられます。

①リトマス紙を用いる

②BTB溶液を用いる

リトマス紙やBTB溶液のような薬品のことを指示薬と呼びます。

折角なので

③酸性を調べるときだけに使うもの

④アルカリ性を調べるときだけに使うもの

⑤中性(厳密には水)を調べるときに使うもの

も解説していきます!

リトマス試験紙は赤色と青色の2種類があり、それぞれに反応して色の変化が生じます。

※中性はリトマス紙では全く変化をしないので先に覚えておいてください。

どちらか一方を覚えれば大丈夫なので、アルカリ性は青色に変えると覚えておくと良いです。(理由は次項で説明します)

BTB溶液は水溶液と混ぜ合わせることによって色が変わり、酸性・中性・アルカリ性の何れかが分かるようになる溶液です。

前項でお伝えした通り、アルカリ性は青色に変えると覚えると良いです。

若干無理矢理ですが、酸性の代表的なものはレモン汁がありましたね。「すっぱい」がイメージでした。なので酸性はレモンと同じ黄色に変えると覚えていました。

さて、この2つを覚えておくと中性も覚えられます。中性は丁度バランスが取れた性質を持っていますね。ところで青色の絵具と黄色の絵具を混ぜると何色になるかご存知ですか?答えは緑色です。

そのため、中性は他の二つを混ぜ合わせた緑色に変えると覚えておくといいと思います。

ここからは各性質のときのみに出てくる見分け方を解説していきます。

酸性を調べるときに用いられるものは「マグネシウムリボン」と呼ばれる金属のかけらを水溶液に入れることです。

そうすると酸性溶液の時のみ水素の気泡が発生します。

アルカリ性を調べるときに用いられるものは「フェノールフタレイン液」と呼ばれるものを使います。

これをアルカリ性溶液に加えると赤色を示します。アルカリ性のイメージカラーを変えるほどのインパクトのある実験で、水に溶けやすい性質を利用した「アンモニアの噴水」と呼ばれる有名な実験があります。

若干今回の分野からは外れますが、「塩化コバルト紙」と呼ばれるものがあります。

水が発生しているとき、この紙が赤色に変化します。これは定期テストや入試なので頻出なので覚えておいてください。

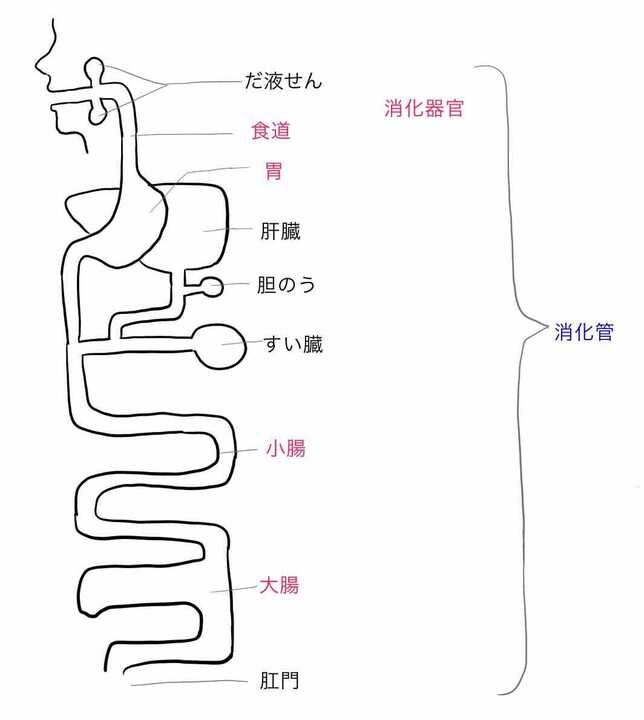

さて、ここでは酸性の物体が水溶液中でどのような反応になるかを見ていきます。

一つ補足をすると「水にとける時、分子の一部がイオンに分解すること」を「電離」と呼びます。

※以下「^」は右肩に載っていること、「_」は右下にあることを示します。(例:2^3=2の3乗、H_2O=水)

注目すべきはH^+です。これは水素イオンと呼ばれる陽イオンです。

その為、酸性とは水溶液中で水素イオンに電離するものと言えます。

次はアルカリ性水溶液を見ていきます。

注目すべきはOH^-です。これは水酸化物イオンと呼ばれる陰イオンです。

その為、アルカリ性とは水溶液中で水酸化物イオンに電離するものと言えます。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

pH(ペーハー、ピーエイチ)とは14段階で酸性やアルカリ性の強さの度合いを示したものです。

中性を7として、これよりも小さいと酸性、大きいとアルカリ性になります。

酸性とアルカリ性の中でも特に強い値(酸性ならpHが低く、アルカリ性なら高い)を示すものを強酸・強アルカリと呼びます。

強酸は塩酸・硝酸・硫酸が挙げられます。

強アルカリは水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・水酸化バリウムが挙げられます。