日本には東京や大阪のような世界でも有数の大都市があり、人が沢山住んでいます。逆に言えば、ただでさえ細長い島国の、一部の土地に人口が集中しているので、日本全体を考えると人の住める場所の面積って30%もないくらいです。(ヨーロッパの主要な国の多くは60%以上)

なぜそんなに狭いのかというと、日本は山ばかりの国だからです。ただの山ばかりでなく、大小の火山が全国に分布しています。日本一高い山である富士山も火山の一つです。

このような火山にはどのような特徴があって、どんな種類のものがあるのでしょうか。

ということで、今回は火山について解説していきます!

火山とは、地中から液状で高温・高圧の物質であるマグマを吹き出してできた山のことを言います。また、現在でもマグマを吹き出すための活動をしている火山のことを活火山と言います。日本には活火山が100以上あるとされていて、最も活発な桜島(鹿児島県)は現在でも噴煙を上げている様子を見ることが出来ます。

マグマが外に吹き出ることを噴火といいます。名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。

噴火は活火山で常に起こっているわけではありません。どのように噴火が起こっているのかというと、

という流れで起こっているとされています。

この噴火で出てくるものを火山噴出物といいます。

溶岩は名前通り溶けた岩のようなもので、赤くどろどろとしたみためのやつです。めちゃくちゃ高温なので、万が一体に当たるなどしたら、一瞬で体が蒸発してしまいます!

火山弾は外に吹き出た時に固まったもので、大きな岩の塊みたいなものです。火口から数キロ先まで到達することもあります。いろんな形をして出てきます。大きいので、当たったらとても痛いと思います!

火山灰は灰色の煙のようなもので、マグマがめちゃくちゃ細かくなって砂状になったものです。これは風に流されて数十キロ先まで到達することがあります。富士山が昔噴火したときには、東京の辺りまで火山灰が降り積もったらしいですよ。

火山灰が体に当たっても死ぬことはありませんが、非常に細かい粒なので吸い込んでしまうと体に害があるようです。

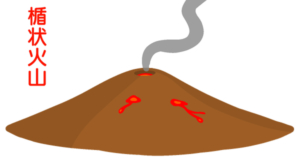

火山というと富士山のような三角の山を思い浮かべると思いますが、実は様々あるのです。山の形は出てくるマグマのねばりけによって大きく変わります。

泥を想像してみてください。噴火するとめっちゃ飛びます。ただ、上に飛んでいくので、遠くまではいきません。すると近くに沢山溶岩が積もるので、火口付近を中心に高さのあるドームのような形状を作ります。鐘状火山と呼ばれるものです。

水っぽいものを想像してみてください。噴火したとしても、飛んで行かずにすぐ加工の横に流れていってしまいます。そしてすぐには固まりません。

そうすると、溶岩がドロドロと下っていくようなイメージになります。次第に固まっていくので、山の形は非常になだらかなものとなります。楯状火山と呼ばれるものです。

粘り気が中くらいの場合、爆発と溶岩の流出を交互に繰り返します。なので、溶岩もそれなりに流れるし、火山灰や火山弾も飛び出してきます。

このような火山の場合、火口から裾野までなだらかかつ高さを持った形状になります。これらは成層火山と呼ばれるものです。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

火山噴出物による鉱物を火成岩といいます。火成岩には大きく2つの種類があります。

火山岩は火山から飛び出したマグマや地表近くのマグマが急激に冷やされて出来たもののことをいいます。

比較的大きめの結晶と小さい結晶が入り混じっていて、それ以外の部分はガラスのような形状になって満たされている様子が分かります。この結晶となっている部分の事を斑晶(はんしょう)といい、ガラス質になって結晶と結晶の間を埋めているものを石基(せっき)といいます。この斑晶と石基によってできた微細な組織の事を斑状組織(はんしょうそしき)といいます。斑晶がある状態の組織という風に覚えておけばいいでしょう!

結晶というのは、冷やされる時間が長ければ長いほど、大きく成長していくのですが、マグマが地表や地表近くで急に冷やされることになり、結晶になりきれない為に様々な大きさの結晶や結晶になれなかったものが入り混じって存在しているのです。それが火山岩です。

火山岩には、安山岩(あんざんがん)、玄武岩(げんぶがん)、流紋岩(りゅうもんがん)などがあります。

深成岩は、火山の奥深くでゆっくりマグマが冷え固まることで出来たもののことをいいます。

同じくらいの大きさの結晶が揃っているように見えます。このような状態の組織を等粒状組織(とうりゅうじょうそしき)といいます。等しい大きさの粒がいっぱいある状態の組織で等粒状です!深成岩の方は、結晶が大きくなるために十分な時間があるので、火山岩で石基と呼ばれるようなものも結晶となり、どれもが同じように成長した結果、こんな形になるのです。

深成岩には、花こう岩(かこうがん)、閃緑岩(せんりょくがん)、斑レイ岩(はんれいがん)などがあります。