今回は気象の基本(気温・湿度・気圧・風)について解説していきます。

中学理科の中でも苦手にするお子さんが多い分野です。

画像と一緒に見ていきながら理解を深めていきましょう!

天気記号や温度・湿度の仕組み、大気圧や等圧線などを紹介しています!是非、中学校理科の定期テスト対策としてお使いください!

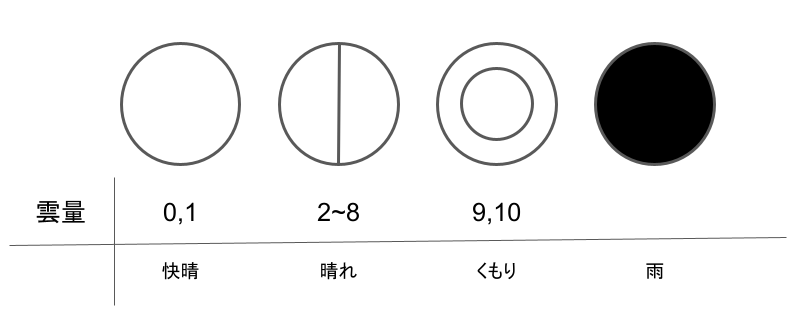

天気を私たちが定量的に観測する方法として雲量があります。雲量とは自分の真上にある空上の何割が雲で覆われているかを表す尺度になります。

また、これを表す天気記号があります。

雲が全くない~1割の場合は丸で表されます。2~8割の場合は〇の中に一本たてに線をいれて表されます。9~10割(空全体を雲が覆う場合)は二重丸で表されます。

また、降雨の場合は丸の部分を黒く塗りつぶした形で表されます。

大気の温度のことを気温といいます。体の温度を体温というのと同じです。温度の単位は日本では℃(摂氏)が使われています。体温計やニュースで出ている温度というのは全てこれで表されます。

(日本以外の一部の国では℉(華氏)が用いられているところもあります。)

気温の測定には温度計が用いられます。気温を測定する際は、地上から1.5mの地点で測定することが決められています。なので、小学校や中学校にあるような百葉箱(気温や湿度など)は1.2~1.5mの高さに設置されています。

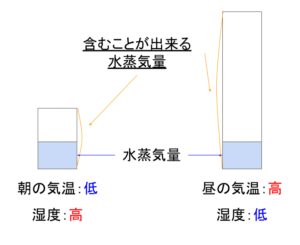

湿度とは、大気中に存在する水蒸気の度合のことを示します。日本には梅雨の時期にジメジメすることがありますが、これは湿度が高くなっているからです。

また、湿度は気温と違い、明確な単位を持ちません。その理由は気温によって大気中に含むことができる水蒸気の量が増えたり減ったりするからです。具体的には、温度が高くなるほど大気は多くの水分を含み、温度が低くなるほど大気は含める水蒸気の量が減ります。これは冬に空気が乾燥しやすい理由でもあります。

湿度の測定には乾湿計が用いられます。温度計のように絶対的に決められるものではないので、温度計とガーゼを巻いた温度計の温度差から湿度を求められるようになっています。

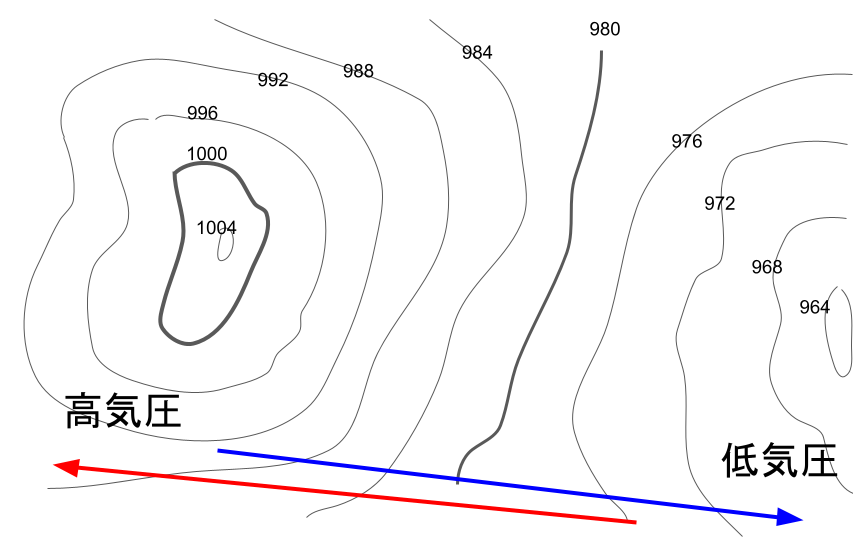

天気を大きく左右する要素に、大気圧があります。大気圧とは、大気が地表に対して加える圧力のことで、一般的に

「周りの大気よりも相対的に大気圧が高いところでは好天(晴れ)」

「周りの大気よりも相対的に大気圧が低いところでは悪天候(雨)」

となります。気圧が高いところを高気圧、気圧が低いところを低気圧といいますが、この気圧の分布は常に変わり続けています。

大気圧の中でも、同じ大気圧の部分が連なるような形になります。そうすると、その部分が線上に連なるようになります。この同じ大気圧部分のことを等圧といいます。

天気図で大気の圧力状態をこのような図で表し、等圧部分を線で表した部分を等圧線といいます。このような図は天気図などで見られると思います。

天気を示す指標の一つに風があります。その風を表すパラメーターとして、風が吹いてくる方向である風向と風の強さを表す風力があります。

風力とは別に風の速さを表す風速もあり、風力が強い≃風速が強いということが言えます。

天気予報などでは数字でわかりやすい風速の方が用いられていることがほとんどですね。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

一日の気温・湿度の変化には、おおよそこのような特徴があります。