今回は身の回りの物質のすがたについて学んでいきましょう。

テスト勉強をしている人に向けて、大事な単語を赤色に、その他大事な部分に下線を入れているので、参考にしてもらえたらと思います!

身の回りに様々な物質がありますが、それらは複数の姿を持っています。

代表的な物質でいえば、水です。水の場合、冷凍庫に入れておけば氷になるし、鍋に水を入れて温めたら、空気中に飛んで行ってしまいます(消えちゃうわけじゃないですよ!)。

このように姿が変わることを状態変化と言います。

どうして状態変化というものが起こるのか、あまり納得できない人がいると思います。簡単に説明しますね。

物質というのは、とっても小さくて同じ種類の粒子が沢山あつまって出来ています!

この粒子たちは、自分たちの温度によって、くっつき合ったり、離れたりするのです。くっついているか、離れているかで見た目・性質が変わります。

温度がとても低いとき、私たちが体を寄せ合って温まるように、粒子たちも密着します。水でいう氷の状態のことです。

一方、温度が高いときは、私たちが夏にくっついたら「暑いわ…」と感じるように、粒子たちも互いから離れるのです。これは水を加熱して空気中に飛んで行ったときの状態のことです。

さて、これらの状態をより理科っぽく言うと、

氷のように規則正しく粒子が並んでいる状態を固体

水のように粒子がくっつきすぎず離れすぎずの間隔で動き回っている状態を液体

粒子が他の粒子とのつながりを無視して飛び回っている状態を気体

といいます。

一般的な物質では、同じ質量で考えると、固体ほどお互いの粒子がくっついていて場所を取らないので体積は小さく、気体は飛び回るので場所を取り体積は大きくなります。液体はその中間くらいの体積になります。(水だけは氷(個体の時)のほうが体積が大きくなります。)

そして、これらの状態変化は、確かに見た目こそ変化するものの、元々の物質自体が別のものに変わる訳ではありません!

なので、質量が変わることなく「水から氷」「氷から水」など、温度の違いで自由に変化することが出来ますし、当然戻ることもできます。

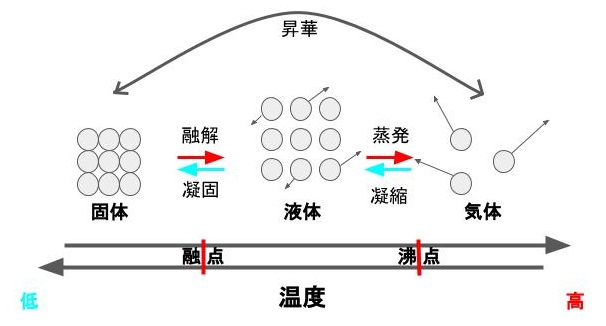

状態が変化する事を示す用語があるので、ここでまとめて覚えておきましょう。ここでも水を例に説明しますね。

水を温めて沸騰すると、どんどん液体の水のかさが減って、大気中に気体になって飛びだします。このような液体→気体の変化を蒸発といいます。逆に、気体→液体の変化を凝縮といいます。

氷を常温(気温)で放置しておくと、水になっていきます。この固体→液体の変化を融解といいます。

逆に、水を冷凍庫などで冷やしていくと、少しずつ水が氷に変化していきます。この液体→固体の変化を凝固といいます。

状態変化は温度の変化によっておこることを説明しましたが、その変化する温度も決まっています。

液体と気体の境目の温度を沸点といいます。この沸という字は、水が沸とうする、というときの字なので、覚えやすいかと思います。

液体から気体になる時も、気体から液体になる時も同じ沸点で変わります。

沸点の温度は物質によって異なります。例えば、沸点は水の場合は100℃です。また、鉄は2862℃、銅は2562℃、酸素は-183℃となっています。物質によって全然違うことが分かって頂けるかと思います。

固体と液体の境目の温度を融点といいます。

固体から液体になる時も、液体から固体になる時も同じ融点で変わります。

沸点と同じように、融点の温度も物質によって異なります。

例えば、水は0℃、鉄は1538℃、銅は1085℃、酸素は-219℃です。

このように、物質によってその沸点・融点が全く異なることが分かりますね。

この中で、水というのは0℃と100℃で変化してくれる便利な物質なので、状態変化で最も身近な物質と言えますね。したがって、例として出されることが多いのです。(余談ですが、摂氏(℃)というのは水の沸点と融点を基準に作られた温度の指標なので、融点、沸点が0℃、100℃というキリのいい数字になっています。)

さて、今まで固体↔液体↔気体という状態変化があるということを解説してきましたが、物質の中には液体をすっ飛ばして固体↔気体となる物体もあります。

その代表はドライアイスです。見たことが無い人も多いかと思いますが、白い塊から白い湯気のようなものが出ていくようなもので、常温(普段の気温)で放置しておくと全て気体(二酸化炭素)に変わってしまいます。このような現象を昇華といいます。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

ここまでに解説した内容を図に簡単にまとめると、次のようになります。

覚える用語は多いかと思いますが、どれも重要なので、しっかり覚えるようにしましょう!

覚えるときはその意味も一緒に頭に入れていってくださいね!