今回は、「光」について解説します。

光の分野は深く考えると難しいですが、身近な例で考えてみると凄く簡単に理解することができます。

反射・屈折・レンズなど、入試で難問とされる分野を分かりやすく解説していきたいと思います!

まずは、光の反射について学んでいきたいと思います。照明器具や太陽のように自ら光を発しているもののことを「光源」と言います。人間などの光源でない様々なものは、光源からの光がはね返ることで目に見えています。この事を「光の反射」と言います。

身近の例を挙げるならばカーブミラーです。

カーブミラーは死角(見えないところ)を見ることができ、危険を察知することが出来るものです。

光の反射はどのように使われているのか学んでいきましょう。

そもそもの大前提ですが、光は直進します。レーザーポインターの光のようにまっすぐに進んでいきます。

でも地球って丸いからまっすぐ進むと距離が離れると光が届かなくなるのでは??と実験を重ねたツワモノも居ますが、掘り下げるとかなり難易度が高くなってしまうので、中学理科で扱う上では、光は基本的に直進すると覚えておけば大丈夫です。

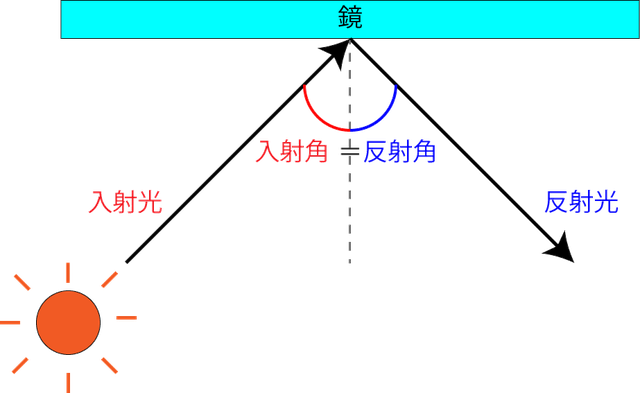

図のように太陽の光源からの光が鏡に当たったときにどのようになるかを考えていきましょう。

光が反射する前の光の事を「入射光」といい、光が反射した後の光の事を「反射光」といいます。

同様に入射光の角度を「入射角」、反射光の角度を「反射角」と呼びます。

また反射して移った物体の事を「像」と呼び、反射面(鏡など)に対して「対象」の位置に来ます。

これは鏡に写った自分を思い出せば簡単に理解できると思います。

ここで一番大切なことをお伝えします。

それは入射角の大きさと反射角の大きさは必ず同じになるということです。

この事を「反射の法則」といいます。中学生の皆さんはここを理解しておけばOKです。

この章では「光の屈折」とは何かについて見ていきたいと思います。屈折とは折れ曲がるという意味です。

光は基本的に直進をしますが、密度が違う物質を通るときは折れ曲がって進みます。

具体的にどういうことか見ていきましょう。

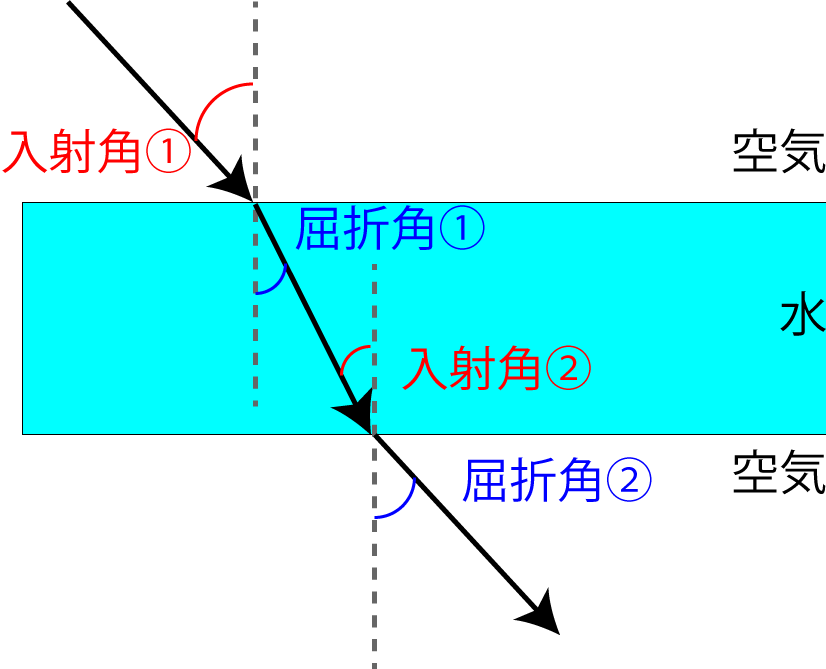

それでは言葉の確認からしていきましょう。

折れ曲がる前の光を「入射光」、その時の角度を「入射光」と言います。

同じ様に折れ曲がった後の光を「屈折光」、その時の角度を「屈折光」と言います。

光の気持ちになって考えてみましょう。

何もない場所よりも水の中など進みにくい場所に入ると元気がなくなって速度が落ちるので、屈折角の方が入射角よりも小さくなります。(入射角①>屈折角①)

また、進みにくい場所から進みやすい場所に入ると元気が出て速度が上がるので、屈折角の方が入射角よりも大きくなります。(入射角②<屈折角②)

前章で学んだ屈折と反射を応用して考えてみましょう。

水の中などの空気よりも進みにくい場所(密度が高い場所)から空気中に出るときに注目します。屈折角の方が入射角よりも大きくなるのが特徴でしたね。

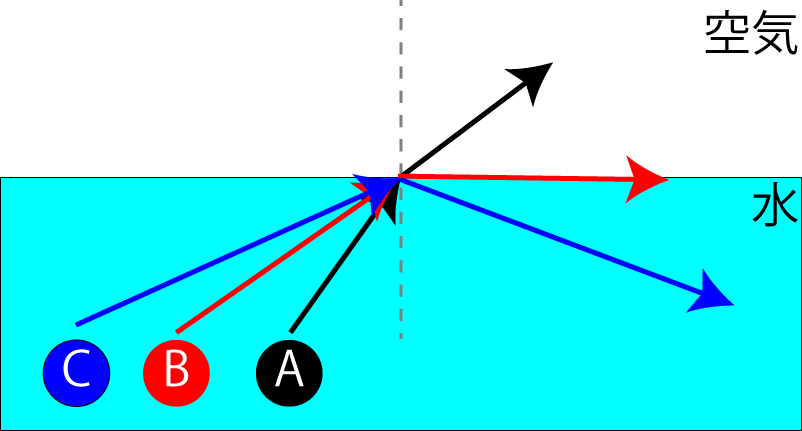

図はABCとそれぞれの石が水に沈んでいた時に反射した光はどのようになるかを表しています。

Aは前章でやった通りです。屈折角が入射角よりも大きくなるのが空気中に出るときの屈折でしたね。

Bは入射角がAよりも大きいので屈折角はさらに大きくならないといけません。すると図のように空気中に出ていないことが分かります。

Cは屈折すらできずに反射をしてしまっています。

入射角=反射角になっていますね。

このように入射角をだんだん大きくしていくと、ある大きさになったところで屈折した光が水面を直進し、空気中に出なくなります。(物体B)それ以上入射角を大きくすると光は全て境界面で反射するようになります。(物体C)これを「全反射」といいます。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

この章では凸レンズの仕組みについて学んでいきたいと思います。

入試でもターゲットにされやすいのでしっかりと勉強していきましょう!

身近な凸レンズの例としては虫眼鏡が挙げれます。太陽の光を集めると新聞紙を燃やしたりできますね。小学生の頃にやったと思います。それでは凸レンズの仕組みから見ていきましょう。

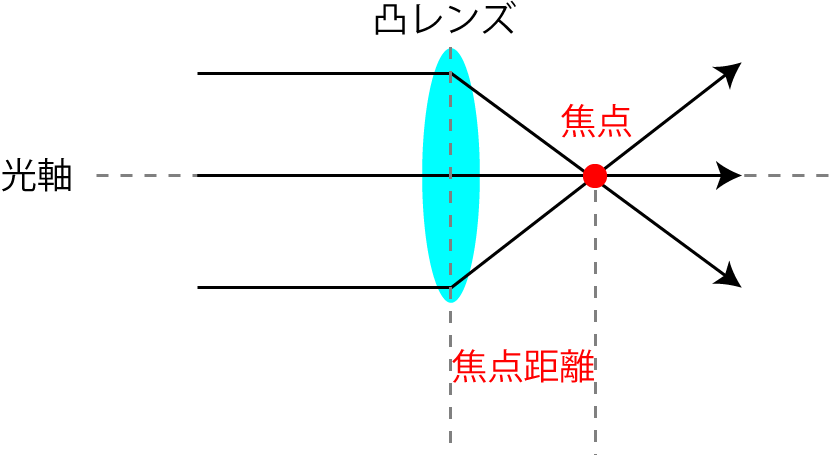

図のように真ん中がふくらんだ形をしているレンズのことを「凸レンズ」といいます。このレンズには光を集める性質があります。

光が集まった場所のことを「焦点」といい、凸レンズの中心から焦点までの距離の事を「焦点距離」と言います。

さらに、焦点距離はレンズの厚さによって変わります。

薄い凸レンズでは焦点距離は長くなり、厚い凸レンズでは焦点距離は短くなります。

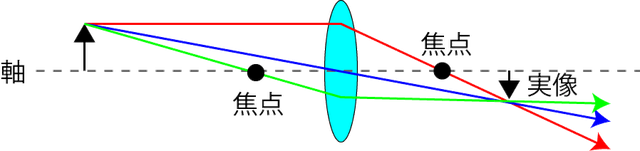

矢印のような物体から出た光は凸レンズを通してどのように進んでいくかを学んでいきたいと思います。

最初に赤色に注目してください。

光軸に対して平行に入射した光は、凸レンズの焦点を通ります。

これは前節でやった通りです。

次に青色に注目してください。

レンズの中心をとおる光は、そのまま直進します。

最後に緑色に注目してください。

レンズの焦点を通る光は、光軸に平行に進みます。

さて、赤青緑の3つ交わる場所に「実像」と書いてありますね。

この「像」に関して次節で解説していきたいと思います。

まずは図の赤色の物体に注目しましょう。

前節でやった通り光の交わる場所に逆さまになった赤色の物体が出来ていることが分かると思います。

これを「実像」。特に上下左右が逆になるので「倒立実像」と呼びます。

実像の大きさは物体が焦点に近づくほど大きくなります。

大事な性質なので覚えておきましょう。

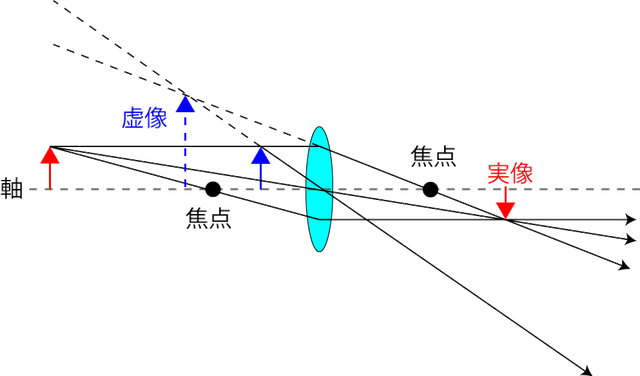

さて、問題が青色の物体です。

図の凸レンズより右側では交わることが無く、むしろどんどん離れてしまいます。

しかし、左側に注目すると交わる点が出てきます。

この時、物体のある逆側から見ると物体よりも大きい像が見えます。これを「虚像」と呼びます。

虚像は必ず物体よりも大きくなり、同じ向きになることは大切なので覚えておきましょう。