皆さん、『枕草子』や「清少納言」というワードは聞いたことがありませんか?

社会の勉強でも出てきますし、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

今回は、そんな有名な『枕草子』を分かりやすく解説していきます。

授業や定期テストの対策にご活用ください。

さて早速ですが、今回の題材である『枕草子』を見ていきましょう!

まずは、枕草子の特徴を説明します。テストに頻出なのでしっかり確認しましょう!

基本の暗記!

作者は 清少納言という女性です。

彼女の仕事は作家ではなく、中宮の身の回りのお世話をすることでした。

中宮とは天皇の奥さんのことです。

清少納言は、 定子という名前の中宮に仕えました。

ここでの実体験と意見をまとめたのが枕草子です。

枕草子は 「随筆」というジャンルです。

随筆は作者が自分の体験をもとに書いた話です。

その時の感想や考え方をまとめています。

そのため、小説とは違います!

小説は想像上のものですが、随筆は実体験と意見をまとめています。

英語ではエッセイと呼ばれるものです。

成立した時代は 平安中期です。

もう一つ枕草子の特徴を説明します。

清少納言が枕草子の中でよく使う言葉があります。

それは 「をかし」です。

現代語訳は 「趣深い」です。

清少納言は枕草子のなかで、「をかし」つまり「趣深くて面白いもの」をまとめていったのです。

テストによく出る!

では、次に枕草子のあらすじを説明します。

先程も述べた通り、清少納言が中宮定子に仕えるなかで、

趣深いと感じたものに関して枕草子で意見をまとめています。

「春はあけぼの」の段では、春夏秋冬でイメージするものをまとめています。

例えば、一番有名なものだと、「春はあけぼの」つまり「春は明け方が良い」のです。

このように各季節で良いと感じるもの、趣を感じるものをあげていきます。

春夏、秋冬に関する記述で2つに分けて、内容を見ていきましょう!

そのあとは、「うつくしきもの」の段もみていきます。

ここでは、「うつくし」つまり「可愛らしい」と感じたものについてつづられています。

頭でイメージしながら読みましょう!

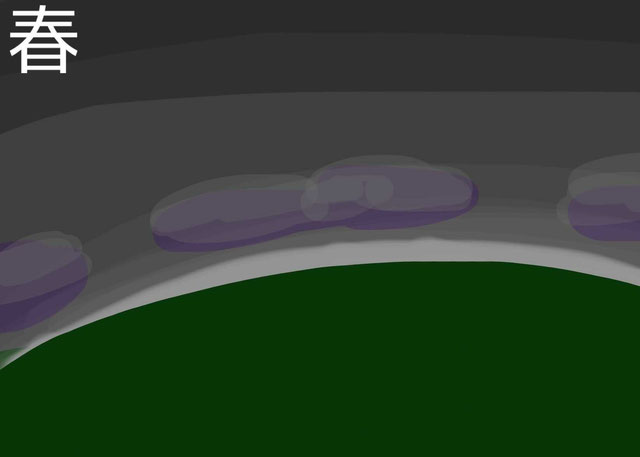

まずは春と夏からです。

現代仮名遣いは簡単ですので、現代語訳に注目してみていきましょう!

ポイントは情景を思い浮かべることです!

春はあけぼの。

やうやう白くなりゆく、

山際(やまぎわ)すこしあかりて、

むらさきだちたる雲の細く、

たなびきたる。

夏は夜。

月のころはさらなり。

闇もなほ、

蛍の多く飛びちがひたる。

また、ただ一つ二つなど、

ほのかにうち光りて

行くも をかし。

雨などを降るも をかし。

春はあけぼの。

ようよう白くなりゆく、

山際(やまぎわ)すこしあかりて、

むらさきだちたる雲の細く、

たなびきたる。

夏は夜。

月のころはさらなり。

闇もなお、

蛍の多く飛びちがいたる。

また、ただ一つ二つなど、

ほのかにうち光りて

行くも おかし。

雨などを降るも おかし。

春と言えば、明け方。

(空が)だんだん白くなっていき、

山付近の(空が)少し明るくなって、

紫がかっている雲が細く、

横長に広がっていく(のが良い)。

夏と言えば、夜。

月が出てるときは言うまでもなく

真っ暗な時もまた、

蛍がたくさん飛びかっている(のも良い)。

また、ほんの一匹二匹が、

ぼんやりと、ちょっと光って

いくのも趣がある。

雨なんかが降るのも趣深い。

テストによく出る!

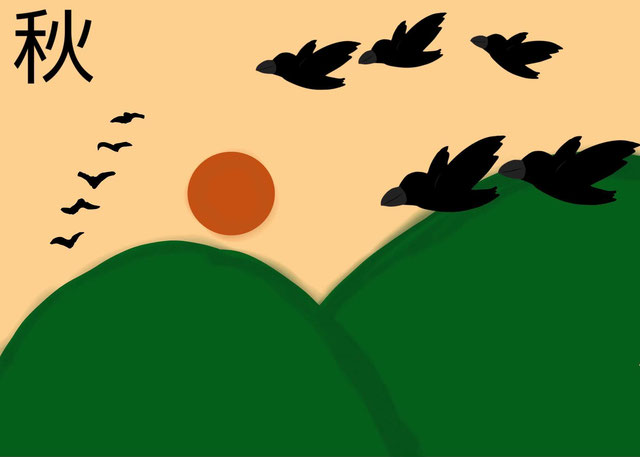

次は秋と冬です。

情景を思い浮かべながら、読んでみてください。

また、主語が省略されている部分が多いので、補って読んでいきましょう!

秋は夕暮れ。

夕陽のさして

山の端(は)いと近(ちこ)うなりたるに、

からすの寝どころへ行くとて、

三つ四つ、二つ三つなど

飛び急ぐさへ あはれなり。

まいて、

雁(かり)などのつらねたるが、

いと小さく見ゆるは、

いとをかし。

日入(い)りはてて、

風の音(おと)、虫の音(ね)など、

はた言ふべきにあらず。

冬は つとめて。

雪の降りたるは、

言ふべきにもあらず。

霜のいと白きも、また、

さらでも、いと寒きに、

火など急ぎおこして、

炭もてわたるも、

いと つきづきし。

昼になりて、

ぬるくゆるびもていけば、

火桶の火も、白き灰がちに

なりて わろし。

秋は夕暮れ。

夕陽のさして

山の端(は)いと近(ちこ)うなりたるに、

からすの寝どころへ行くとて、

三つ四つ、二つ三つなど

飛び急ぐさえあわれなり。

まいて、

雁(かり)などのつらねたるが、

いと小さく見ゆるは、

いとおかし。

日入(い)りはてて、

風の音(おと)、虫の音(ね)など、

はた言うべきにあらず。

冬はつとめて。

雪の降りたるは、

言うべきにもあらず。

霜のいと白きも、また、

さらでも、いと寒きに、

火など急ぎおこして、

炭もてわたるも、

いとつきづきし。

昼になりて、

ぬるくゆるびもていけば、

火桶の火も、白き灰がちに

なりてわろし。

秋と言えば、夕暮れ。

夕日がさして、

山のはしと、とても近くなったころに、

からすが自分の巣に帰るんだといって、

三羽四羽、二羽三羽などと

飛び、急いでいるのまでも、

しみじみと趣深い。

ましてや、

雁など(鳥で)が列になっているのが

とても小さく見えるのは、

とても趣深い。

太陽がすっかり沈んだら、

風の音や、虫の鳴き声などが、

これもまた、言うまでもなく(すばらしい)。

冬と言えば、 早朝。

雪が降って積もったのは、

言いようがないくらい(すばらしい)。

霜がとても白いのも良いし、

また、そうでなくても、とても寒いときに、

火などを急いで起こして、

炭を持って(あちこち)行くのも、

とても冬の朝に ぴったりだ。

昼になって、

ぬるい気温で(寒さが)やわらいでいくと、

火桶にある火も、白い灰ばかりになって 良くない。

テストによく出る!

豆知識!

「をかし」と「あはれなり」の違い

枕草子では「をかし」が多用されていたかと思います。

ですが、「あはれなり」という単語もでてきましたね。

両方とも「趣深い」と訳しますが、どのような違いがあるのでしょうか?

をかし…趣深い

あはれなり…しみじみと趣深い

現代語訳はほとんど同じですが、このように表現している感情は全く異なります。

「をかし」は頭脳の働きによって感じた趣であり、

「あはれ」は思いがけず心揺さぶられる趣だといえます。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

可愛いものについて清少納言がまとめた段です。

4つ出てきますので、順番に読解していきましょう!

うつくしきもの。

瓜に描きたるちごの顔。

すずめの子の、ねず鳴きするに踊り来る。

二つ三つばかりなるちごの、

急ぎて、はひ来る道に、

いと小さきちりのありけるを

目ざとに見つけて、

いとをかしげなるおよびに捕らへて、

大人ごとに見せたる、

いとうつくし。

頭は尼そぎなるちごの、

目に髪のおほへるを、

かきは やらで、

うちかたぶきて、

物など見たるも、うつくし。

うつくしきもの。

瓜に描きたるちごの顔。

すずめの子の、ねず鳴きするに踊り来る。

二つ三つばかりなるちごの、

急ぎて、はい来る道に、

いと小さきちりのありけるを

目ざとに見つけて、

いとおかしげなるおよびに捕らえて、

大人ごとに見せたる、

いとうつくし。

頭は尼そぎなるちごの、

目に髪のおおえるを、

かきは やらで、

うちかたぶきて、

物など見たるも、うつくし。

可愛らしいもの。

瓜に描いてある小さい子供の顔。

すずめの子が、ねずみの鳴き声をすると、飛び跳ねてくること。

二歳三歳ぐらいである子供の、

急いで、はってくる途中に、

とても小さなゴミがあったのを

目ざとく見つけて、

とてもかわいげな指につまんで、

大人それぞれに見せているのは、

とても可愛らしい。

頭は「尼そぎ」髪の子供が、

目に髪がかかっているのを、

払いのけもしないで、

ちょっと首をかしげて、

物などをみているのも、可愛らしい。

『枕草子』は理解できましたか?

随筆は日記のようなものなので、情景が描きやすいはずです。

イメージを持ちながら文章を読みましょう!

作品の特徴や重要古文単語など、暗記すべきこともしっかりと覚えましょう!