前回は交通と通信について学んでいきました。

今回からは日本各地の地理について見ていきたいと思います。

第一回目の今回は九州・沖縄地方を見ていきましょう!

目次

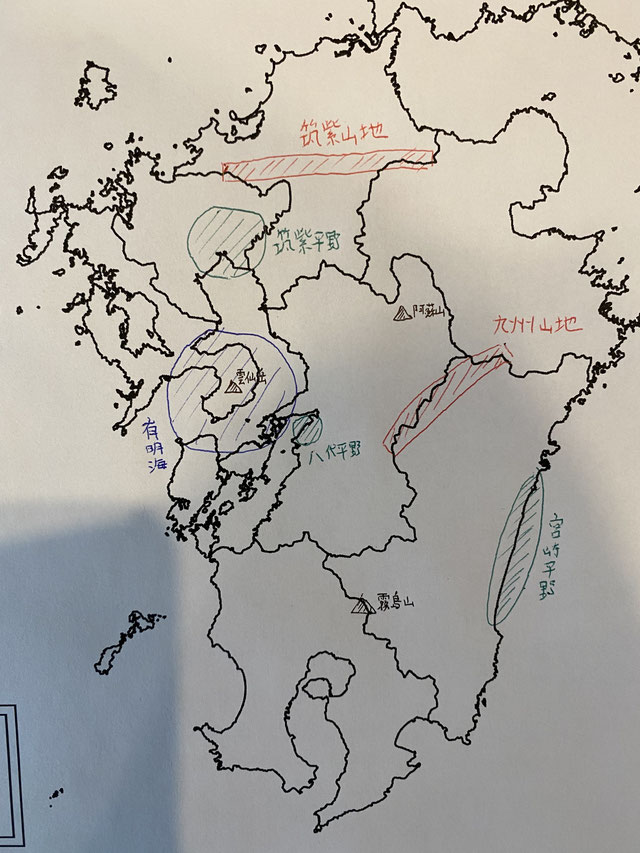

九州地方の代表的な地形をまとめると下図のようになります。

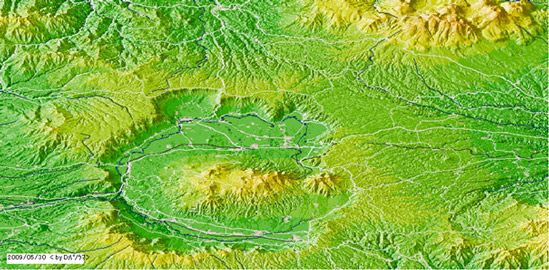

特に有名な特徴は熊本県の阿蘇山の付近に広がる地形です。

阿蘇山の火山活動によって大きな窪地(カルデラ)が出来ています。世界規模で珍しい大きさなので押さえておきましょう。

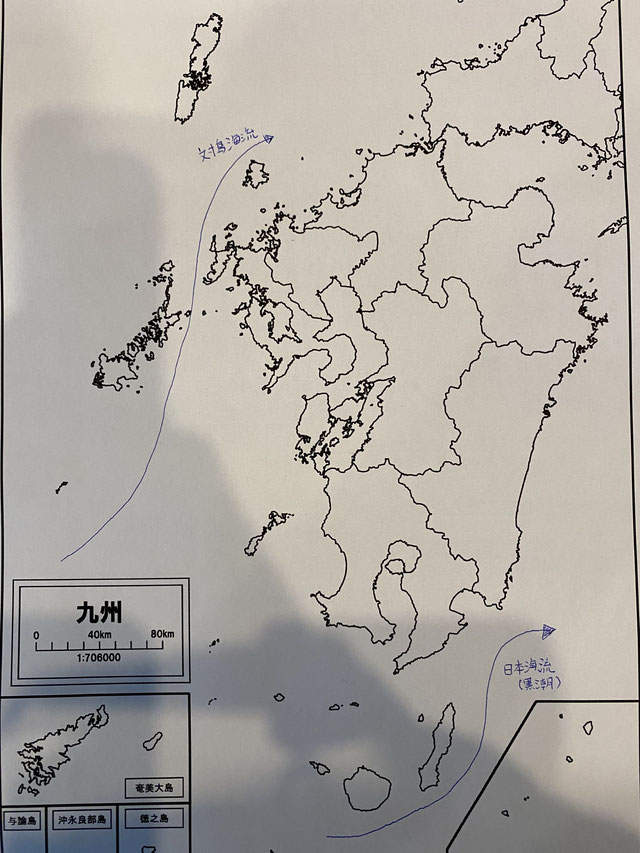

九州の気候としては、太平洋側を流れる日本海流(黒潮)と日本海側を流れる対馬海流という2つの暖流が流れるので冬でも比較的あたたかいということと、6月から7月中旬ごろまで続く梅雨や夏~秋に台風が通ることも多く、雨が多いことが特徴です。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのあるお子さん・保護者様へ/

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

九州の農業の特徴を地域毎にまとめてみましょう

- 筑紫平野:九州最大の米の産地

- 八代平野:二毛作の稲作の裏作として、畳やゴザに使われるい草を栽培

- 宮崎平野:きゅうりやピーマンなどの促成栽培(通常よりも早く収穫する栽培法)

- 九州南部:シラスと呼ばれる水はけのよい火山灰土の台地が広がり稲作に適さない→さつまいもや野菜、飼料作物の栽培や畜産が盛ん。

九州の漁業は日本最大の干潟である有明海が有名で、養殖のりの産地になっています。

九州の工業の変遷を時代とともに紹介していきます。

- 第二次世界大戦前

北九州に官営の八幡製鉄所がつくられました。また筑豊炭田の石炭や、中国からの鉄鉱石の輸入などから鉄鋼業が発展しました。→北九州工業地帯へとなっていきました。

- 第二次世界大戦後

鉄鋼業が衰え、水俣病などの公害が問題になってきました。

- 1970年代~

良質な水や交通の利便性などからIC(集積回路)の工場が増えました(半導体産業)

→近年はアジア等への工場移転が進み、停滞ぎみになっています。

福岡県は九州地方の最大の都市です。北九州市と福岡市という2つの政令指定都市があります。特徴をまとめていきます。

- 古くからアジアとの玄関口として発達しています。

- 博多駅は、東海道・山陽・九州新幹線の始発・終着駅だったり福岡空港もある交通の中心となっています。

- 金融機関やIT、メディア企業、教育機関などサービス業を中心に発達しています。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのあるお子さん・保護者様へ/

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

沖縄県は沖縄本島、宮古島、石垣島などの島々からなり、ほとんどの地域が亜熱帯に属します。

亜熱帯の気候を生かした、サトウキビやパイナップルの栽培、サンゴ礁などの豊かな自然環境や独自の文化を生かした観光業が盛んです。

沖縄県の抱える問題の一つとして米軍基地問題があります。時代とともに見ていきましょう。

- 15~19世紀:琉球王国

- 1879年:沖縄県が設置される

- 太平洋戦争後:アメリカ軍による占領

- 1972年:沖縄返還

未だに県の約15%が米軍基地として残っている状況です。

この記事を書いた人

趣味:カメラ

学習アドバイザー 早川

これまで学習アドバイザーとして沢山のお子さんのお悩みを解決してきました。そのノウハウや勉強のコツなどをこの記事を通して発信していきます。

Instagram・ⅹなどでも情報発信中ですので、ぜひフォローください!