みなさんは「東北」と聞いたら何を思い浮かべますか?

深く降り積もった雪、盛大な伝統行事、美しい自然風景、うにや海産物など

いかにも日本らしい情景を思い浮かべるのではないでしょうか。

この記事では、東北地方がどんな地域か理解するために

この3点にしぼってその特徴を解説していきます。

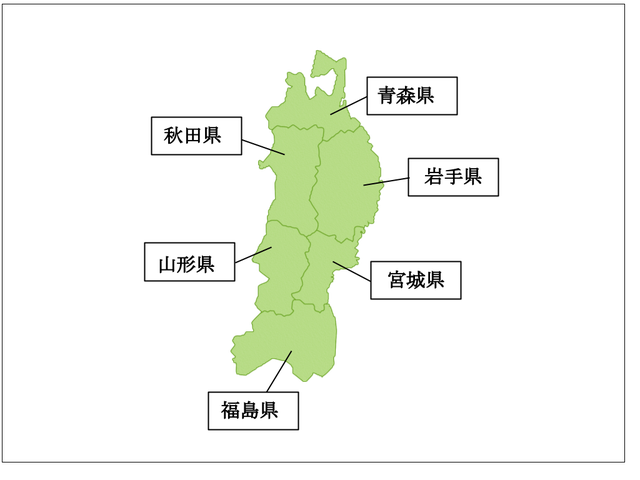

東北地方は6つの県で構成されています。

地形は大きく3つに分けて覚えましょう。

山脈、平野、河川です。

東北地方で覚えておきたい山脈は2つあります。

A:奥羽山脈

東北地方を東西に分断する巨大な山脈です。

この山脈を挟んだ東西で気候が変わるため、重要な地形になっています。

B:白神山地

青森県と秋田県の県境に広がる山地で、日本初の世界遺産でもあります。

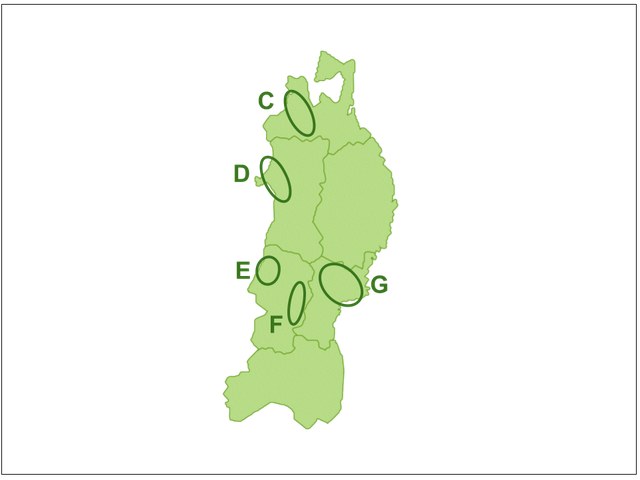

東北地方は平野と盆地が多いのも特徴です。

C:津軽平野

D:秋田平野

E:庄内平野

F:山形盆地

G:仙台平野

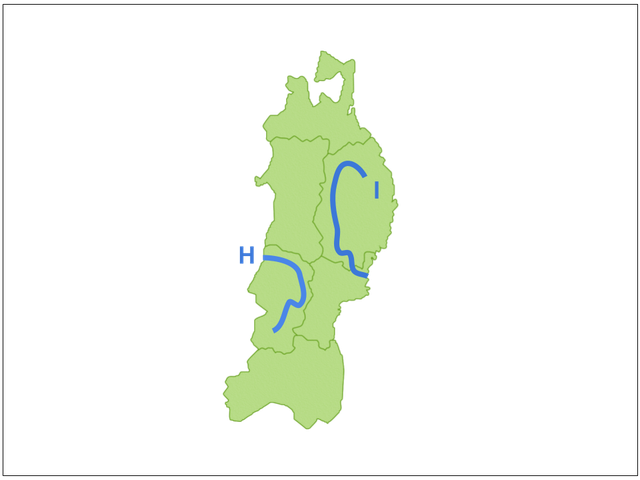

東北地方で覚えておきたい河川は2つです。

H:最上川

江戸時代に松尾芭蕉がこの川を訪れて詠んだとされる

「さみだれを 集めて速し 最上川」

という俳句でよく知られている川です。

I:北上川

岩手全域にわたって流れる川で、東北地方で最も長い河川です。

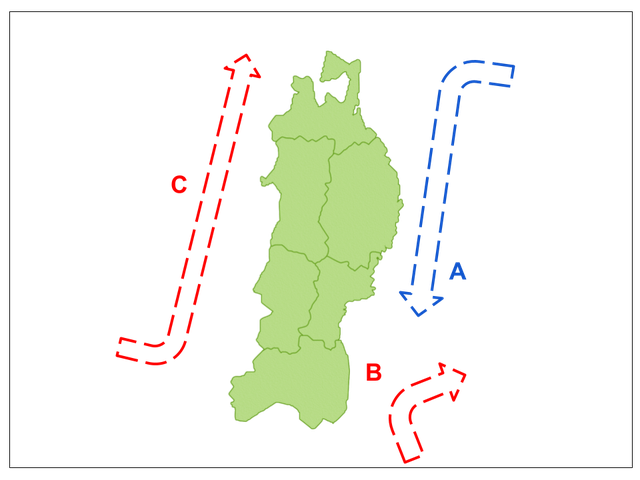

東北地方の気候を理解するためには、周辺を流れる3つの海流について知る必要があります。

海流とは海水の流れ方のことで、温かい暖流と冷たい寒流の2種類があります。

A:千島海流(親潮)

北からやってきて太平洋を流れる寒流です。

千島列島の方から流れてくるのでこのような名前で呼ばれます。

B:日本海流(黒潮)

南からやってきて太平洋を流れる暖流です。

この海流の影響を強く受ける地域(九州地方の宮崎県、四国地方の高知県、近畿地方の和歌山県など)は一年中暖かい気候になります。

C:対馬海流

南からやってきて日本海を流れる暖流です。

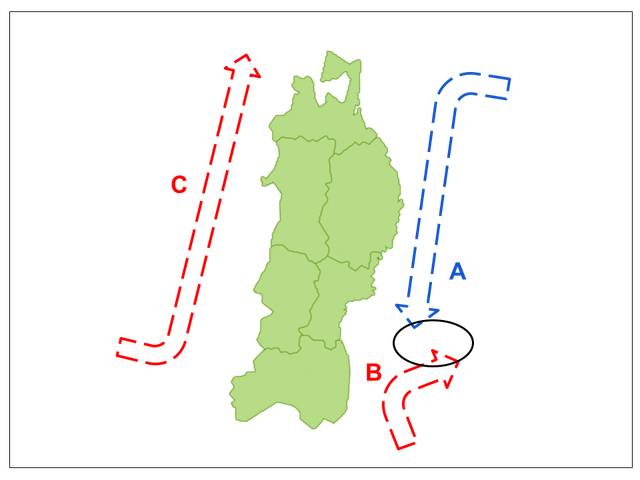

地図を見ると、暖流と寒流がぶつかり合う場所があることが分かります。

右の地図中の黒い枠で囲まれたところです。

このような場所を潮目と言います。

実は、潮目は魚がよくとれる漁業の好立地です。

なぜなら、二つの海流から魚の主食となるプランクトンが流れてくるため、それを求めた魚が集まってくるからです。

では、これらの海流の影響を受けた東北地方は、いったいどのような気候なのでしょうか。

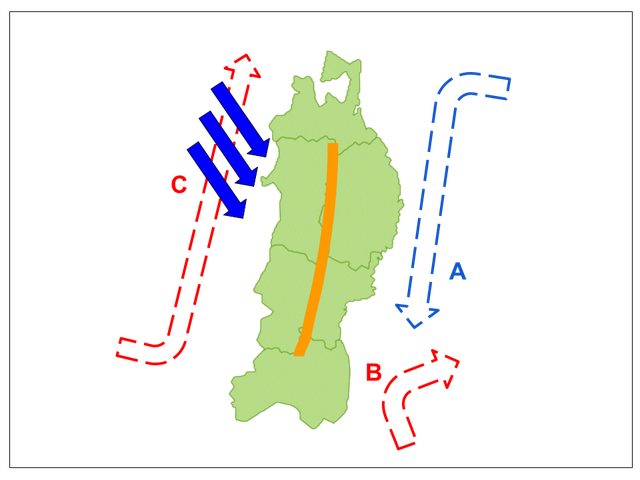

東北地方の気候は奥羽山脈を挟んで東と西、つまり太平洋側と日本海側の2種類に分かれます。

日本海側の気候は夏と冬に分けて覚えましょう。

夏

夏になると太平洋側で南東の季節風が吹くのですが、奥羽山脈を越えてくるまでに水分を失ってしまいます。なので、日本海には湿った季節風は影響しません。したがって、日本海側では夏は晴れた日が多く過ごしやすい気候になります。

冬

冬になると北西から季節風が吹きます。左の地図中では青色の矢印で表しています。この季節風は水分を含んでいます。また、南から流れる対馬海流の影響でも水分が運ばれます。これらの影響で日本海側では大雪が降ります。

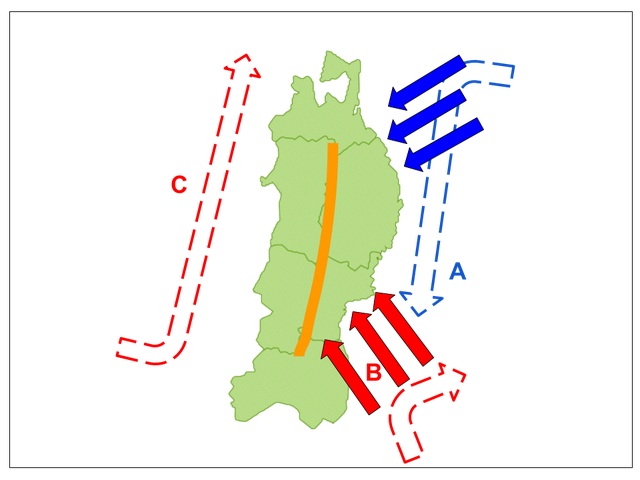

太平洋側では夏の気候を覚えましょう。

夏

太平洋側では夏になると南東の季節風が吹きます。左の地図中で赤い矢印で表した風です。そのため、夏の降水量が多くなります。

また、北東の風が吹きます。左の地図中で青い矢印で表した風です。これは、寒流である千島海流の影響を受け冷やされており、水分を含んで湿った風です。

この風のことをやませと言い、やませの影響で、太平洋側では夏でも霧が出たり、気温が上がらないといった現象が起こります。

また、

東北地方ではこのやませの影響で、夏でも気温が上がらず、農作物がうまく育たない冷害と呼ばれる被害も起きてしまいます。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

地形のところで学習したように、東北地方は平野が多く、土地を生かした日本有数の農業生産量を誇っています。

なかでも生産量が多い農産物が米です。

東北地方だけで全国のコメの収穫量の約4分の1を占めています。

では、なぜ東北地方ではコメが多く生産されるようになったのでしょうか。

理由は2つあります。

【理由1】

米は元々熱帯の食べものですので、原料の稲は寒いところではうまく育ちません。

東北では夏にやませという冷風が吹くため、米の栽培に向いているとはいえません。

しかし、東北の人たちはどうにかしてコメを作れないかとコメの品種改良を続けてきて、その結果、冷害や寒さに負けない良い米が育つようになりました。

【理由2】

戦後の日本は食糧不足だったため、多くの田を耕し米をつくっていました。米の生産量はどんどん増えていきましたが、アメリカの支配下だった日本は次第にアメリカの小麦を使ったパンや麺を輸入して食べるようになりました。そのため、米の生産量は多いのに消費量は少なくなっていました。1970年の日本では、米余りが問題になるほどでした。そこで、政府は減反政策(米の生産量を減らす政策)を始めました。東北でも田んぼを畑に変えて転作を行う農家も現れました。東北の農家は余った米を何とかしてを売るために、生産した米に名前を付けてブランド化を始めました。皆さんもあきたこまちやコシヒカリなどの名前のお米を知っていますよね。すると、東北の米は人気になり、米の生産地として定着するようになりました。

このような東北の人たちの努力があったからこそ、東北は日本有数の米どころになったのです。

米作りが行われるのは主に平野ですが、盆地では作れません。

なぜなら、水はけがよく水が流れていってしまい、水耕栽培ができないからです。

では、盆地では何を生産しているのでしょうか。

実は盆地は主に畑として利用されており、そこでは果物の栽培が行われているのです。

【有名な果物】

青森:りんご

山形:さくらんぼ

福島:もも

気候のところで説明したように、東北地方は漁業の好スポットです。

おもな海産物としては、かき、わかめ、ホタテなどの養殖がさかんです。

東北地方で特徴的な工業として、伝統的工芸があります。

東北地方は冬になると季節風の影響を受けて大量の雪が降り積雪するので、農業ができなくなってしまいます。

そんな冬の時期に家でできる仕事として工芸品を作るようになり、それぞれの地域で特有の伝統工芸品が生まれました。

東北地方ではそれぞれの地域で異なった工芸品が作られており、

地場産業になっています。

東北地方では、農業、漁業、工業とさかんに行われていることを説明してきました。

では、サービス業の中心地はどこなのでしょうか。

それは、宮城県の県庁所在地の仙台です。

仙台は東北地方の中で最も人口の多い都市で、政令指定都市にも指定されています。

(写真 JR仙台駅前)