前回は実験器具の使い方といろいろな物質についてまとめていきました。

今回は代表的な気体の発生方法と性質、気体の集め方を学んでいきます。

定期テストに限らず、入試、高校に入ってからも大切になってくるのでしっかり押さえていきましょう。

気体は一番身の回りにある物質かもしれません。他の液体や固体と違って目に見えることは少ないですが、身近では水蒸気として見ることができます。

気体・液体・固体に関してはコチラの記事で説明しています。

身の回りの空気に注目してみましょう。

空気は78%が窒素、21%が酸素、残りの1%には二酸化炭素などの色々な気体が含まれています。

次章から具体的な気体について学んでいきますが、その前に集め方や調べ方をまとめていきたいと思います。

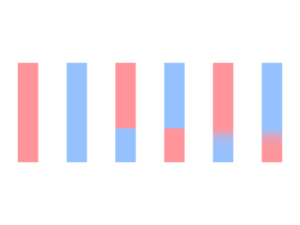

画像のように赤色のものと、青色のものがあります。

酸性の溶液につけると、青色のリトマス紙は赤色になります。

アルカリ性の溶液につけると赤色リトマス紙は青色になります。

この性質によって溶液の性質を調べることができます。

酸性とアルカリ性に関してはコチラの記事で詳しく解説しています。

気体の集め方は大きく3種類あります。それぞれの特徴をまとめていきます。

①水上置換法

水に溶けにくい気体を集めるのに最適な方法です。

②下方置換法

空気よりも重い気体を集めるのに最適な方法です。

③上方置換法

空気よりも軽い気体を集めるのに最適な方法です。

フェノールフタレイン溶液は、酸性・中性では無色ですが、アルカリ性では赤色になります。

この後学ぶ気体の性質で代表的なので覚えておきましょう。

また、アルカリ性の反応で赤色になるのはこの時くらいで、それ以外は青色になることが多いです。

酸素の発生方法はうすい過酸化水素水(オキシドール)に二酸化マンガンを触媒として加えることによって発生します。

触媒とは反応はしないが、反応を促進させる効果があるもののことです。

確認方法としては、火のついた線香を近づけると激しく燃えることによって確認したり、水上置換法によって集めることができます。

酸素の性質としては以下のような事が挙げられます。

二酸化炭素の発生方法は塩酸と石灰石を反応させることで発生します。

確認方法としては、石灰水を加えて振ると白く濁ります。下方置換法によって集めることができます。

身近の物質だと、ベーキングパウダーに食酢を加えることで発生させることもできます。

二酸化炭素の性質としては以下のような事が挙げられます。

一酸化炭素は炭素の不完全燃焼により発生します。

通常、炭素と酸素は結びついて二酸化炭素を作りますが、酸素が十分にないと一酸化炭素が発生します。

性質としては

と言った特徴が挙げられます。

水素は亜鉛や鉄などの金属と塩酸を加えることによって発生します。

確認方法としては、火のついたマッチを近づけると爆発して燃えることで確認できます。水上置換法や上方置換法で集めることができます。

水素の性質としては以下の事が挙げられます。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

アンモニアは水酸化ナトリウムや水酸化カルシウムに塩化アンモニウムを加えることで発生します。

確認方法としては、赤色リトマス紙が青色になったり、フェノールフタレイン液が赤色に変わることで確認できます。上方置換法で集めることができます。

アンモニアの性質としては以下の事が挙げられます。

紹介しきれなかった他のよく出てくる気体の性質もまとめていきます。

硫化水素

二酸化硫黄

塩素

塩化水素